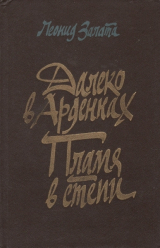

Текст книги "Далеко в Арденнах. Пламя в степи"

Автор книги: Леонид Залата

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)

Встреча состоялась на ферме Ван-Бовена. Капитан Гро сделал вид, будто предложение взять к себе английских летчиков ему ни к чему. На Крафта, попытавшегося было вставить в разговор слово, накричал.

– У нас нет связи с Лондоном, – сказал Фернан.

– Вы думаете, у меня Лондон в кармане?

Гро, однако, уже прикинул, насколько подскочат его акции перед англичанами, когда он переправит-таки летчиков через Па-де-Кале. В конце концов, никогда нелишне подумать и о будущем. А оно туманное, как острова Альбиона. Знать бы, что запросят взамен коммунисты. Нечего думать, что они столь бескорыстны, как это декларируют. За новой затеей Дюрера наверняка что-то кроется.

– Покажите мне летчиков.

– Это можно, – сказал Фернан. – Они здесь, неподалеку. Мсье Довбыш надумал подкормить их завтраком. Может, мы сначала составим с вами небольшое соглашение?

На тонких губах капитана мелькнула презрительная усмешка. Вот оно, хваленое бескорыстие красных!.. Сначала гуманный жест, затем торг. Капитан ликовал от мысли, что не ошибся в своих предположениях. Что ж, он готов и к торгу.

Демонстрируя недовольство, изрек:

– Я не вступаю в дискуссию, но интересно знать, чего вы хотите: деньги или опять оружие?

– Вы дадите слово, что забудете о своих претензиях к лейтенанту Щербаку. И само собой разумеется, к остальным, кто приходил тогда за оружием.

Гро, сидевший в мягком кресле, небрежно закинув ногу на ногу, вскочил. Напоминание об операции в графском замке бесило капитана. Маленький Фернан глянул на него снизу вверх и не торопясь закурил сигарету.

– Мы взяли всего лишь маленькую толику того, что мсье Пьерло мог бы сам, по справедливости, передать нам. Разве это преступление? В конце концов, оружие обращено против нашего общего врага.

– Я не вправе судить о поступках премьер-министра, – сухо произнес капитан. – Я солдат. А этот русский... Кстати, вы тоже были с ним, – глаза Гро гневно блеснули, – русский присвоил оружие, присланное правительством для моего отряда.

– Зачем же так грубо: «присвоил», – спокойно возразил Фернан. – Скажем иначе – одолжил у друзей... Вполне приличествующее моменту, точное слово – одолжил... Никакого криминала. Не враги же мы с вами? После войны вернем, только и всего.

Капитан Гро немного остыл. В глубине души он понимал, что рассуждения этого партизана – не иначе как коммуниста! – не лишены логики, однако делал вид, что его привело сюда джентльменское желание помочь союзникам, и он пойдет на сделку только ради этого джентльменства с людьми, недостойными никакого партнерства.

– Крафт, вы что – язык проглотили? Назначаю вас своим военным советником. Ваши соображения? – крикнул Гро.

– Н-не знаю, мсье капитан. В конце концов, то оружие, которое лейтенант Щербак... которое... ну, в общем…

– Выражайтесь яснее, черт возьми! – Гро продолжал демонстрировать свой гнев.

– Я хочу сказать, что премьер-министр...

– При чем тут премьер-министр? – капитан отодвинул кресло к окну, склонился в ироничном поклоне. – Здесь мы, две договаривающиеся стороны, – он показал молочно-белые зубы, что означало дружескую улыбку. – Мы имеем честь подписать важное соглашение. Принимая во внимание, учитывая и т. д. и т. п... Вот только где взять нотариуса, чтобы скрепить печатью этот исторический документ?

– Есть такое понятие: слово офицера... Наш командант считает, что достаточно и вашего слова, – сказал Фернан. – Он уважает офицеров, которые не капитулировали перед фашистами...

Гро хмыкнул и стал вытирать платком лицо.

– Ну и жарища, черт побери! – буркнул он. – А Довбыш у вас кто? Тот самый Гаргантюа?.. Его величество король Леопольд не отказался бы зачислить такого гренадера в личную охрану. Как вы считаете?

– У короля сейчас вполне приличная охрана. Фюрер поделился с ним своими гренадерами в гражданском...

– Оставим эти разговоры. Они мне неприятны. Я присягал...

– Хотел бы я знать, кому присягал его величество бельгийский король, – произнес Фернан. – И помнил ли он о своей присяге двадцать восьмого мая, когда отдавал приказ о капитуляции всей армии?

Гро отвернулся к окну.

– Крафт, – сказал он, – у нас найдется, чем приветить гостей?..

3

Поздно вечером Фернан и Довбыш прощались с английскими летчиками. К этому времени капитан Гро уже исчез.

Крафт старательно подливал в рюмки коньяк, летчики вскоре захмелели. Молоденький голубоглазый штурман сидел молча и все время улыбался, зато старший, раненный в плечо «кэптэн» оказался на редкость разговорчивым, слова лились из него, как вода из открытого крана. Он был в восторге от могучей фигуры Довбыша.

– Ю а биг, ай эм смол! – радостно тараторил он. – Френдшип! Э френд ин нид из э френд ин дид[29]29

Ты – большой, я – маленький! Дружба! Друзья познаются в беде (англ.).

[Закрыть].

– Какой там дед! – хохотал Егор. – Я еще в парубках не нагулялся! Большое вам сэнк’ю!

– О, сэнк’ю, спа-си-бо... – щегольски подскочил «кэптэн». – Ка-ра-шо.

Довбыш расстегнул воротник, из-под рубашки проглянули синие полосы тельняшки. Эта тельняшка имела свою историю. Неизвестно каким способом мадам Николь узнала, что матрос грустит по тельняшке, и раздобыла ему этот подарок. С тех пор Егор не разлучался с тельняшкой, сам стирал ее, когда вешал сушить, не спускал глаз, а перед Николь чувствовал себя в вечном долгу.

Заметив на груди Довбыша тельняшку, веселый «кэптэн» закричал:

– О, флит!..Си!..[30]30

О, флот!.. Море!.. (англ.)

[Закрыть] Ка-ра-шо... – И, намочив палец в коньяке, начал обозначать на скатерти контуры моря вокруг темного пятна, что означало, вероятно, Британские острова.

– Нам пора, Георг, – поднялся Фернан. – Когда вы думаете их переправить? – спросил он у Крафта. – Канал надежный?

Крафт пожал плечами:

– Думаешь, я тут все знаю? Отвезем в замок, а там найдется кому отправить.

Они вышли во двор. «Кэптэн» полез обниматься.

– Митинг – йес, карашо, патин – ноу[31]31

Встреча – да, прощание – нет (англ.).

[Закрыть], некарашо, – бубнил он.

Штурман-молчун неожиданно певуче произнес:

– Р-ро-си-я... Соувьет Юньен![32]32

Советский Союз! (англ.)

[Закрыть]

И поднял два пальца вверх, как это делали бельгийские патриоты.

Фернан и Довбыш спускались с холма у фермы Ван-Бовена в каньон, когда их догнал запыхавшийся Крафт.

– Подождите, ребята, – сказал он. – Есть дело к вам. Вот...

Крафт держал в руке фотографию. При свете месяца можно было рассмотреть снятую в профиль молодую женщину.

– Жена? – спросил Егор.

Крафт выругался.

– Бывшая любовница Дегреля. Работает в гестапо. Мы давно засекли эту шпионку, капитан разрешил было ликвидировать ее, но потом отменил свой приказ. Страшно ругался... Кто-то там, в Брюсселе, цыкнул на него. – Крафт виновато вздохнул. – Знайте же об этой сволочи, друзья, но не выдайте меня. А фотографию возьмите, пригодится. Стерва эта находится сейчас в Комбле-о-Поне.

Он потоптался и исчез в темноте.

– Забавная история! – сказал Довбыш.

– Из этого Крафта мог бы выйти свой парень, – заметил Фернан. – Когда мы вместе с ним бастовали в Шарлеруа...

– Мозги у него набекрень, – прервал Фернана Довбыш. – А жаль.

На партизанскую базу они пришли на рассвете, а через час командант вызвал к себе Щербака.

Дюрер сидел за дощатым столом, покрытым клеенкой в синий горошек. На столе светилась медная карбидка, похожая на сказочную лампу Аладдина, – зеленые бока ее уже давным-давно не знали суконки. Пламя карбидки горело ровно, двумя острыми язычками, и освещало карту над столом. На топчане валялась овечья шкура.

– Оцениваешь мои хоромы? – спросил Дюрер. – Взгляни-ка сюда.

Щербак увидел в руках у него фотокарточку.

– Узнаешь?

– Что-то знакомое...

– Еще бы не знакомое! – глаза команданта стали маленькими и злыми. – Вспомни похороны Пти-Базиля... Пришел бургомистр, и это привлекло общее внимание, а ты смотрел куда-то в другую сторону, за мое плечо...

И Щербак вспомнил.

...Комбле-о-Пон. Грустный февральский день. Не спеша, будто нехотя, падают на землю снежинки. Не хочется верить, что там, в черной яме, лежит Василек, всеобщий любимец Пти-Базиль. Мерзлые комки земли глухо стучат о крышку гроба. Печально толпятся люди.

Неподалеку стоит, закутанная в теплый платок, молодая красивая женщина. Он невольно задерживает на ней свой взгляд. Римский профиль, белые снежинки на черном платке похожи на бабочек.

Дюрер толкает его в бок:

«Бургомистр...»

Ему становится стыдно, что в такую минуту надумал любоваться женской красотой.

«Молодец бургомистр, не испугался», – говорит он и опускает глаза...

– Ну, вспомнил теперь?

– Вспомнил. Но совсем не знаю этой женщины.

– И хорошо, что не знаешь. А еще лучше, что она тебя не знает.

Дюрер вкрутил карбидку, пламя потухло.

– Придется тебе, лейтенант, познакомиться с этой красавицей. Она – гестаповка, с нею у нас давние счеты. Собирайся в дорогу. Между прочим, бургомистра немцы недавно прибрали к рукам.

4

На мне сельская одежда, канотье, внешне я похож на фермера, собравшегося в нагорные плато на поиски летнего пастбища. В одном кармане пакет для Люна, в другом – двенадцатизарядный «ЖП», подаренный Довбышем при первой встрече в доме Гарбо. Под лацканом пиджака пришит гестаповский значок. Не знаю, где раздобыл его наш командант, значок этот жжет меня сквозь одежду, так и хочется оторвать его и вышвырнуть подальше.

День солнечный, ясный, бересклет придает предгорью лилово-синий оттенок. Неприхотливые кустарники цепляются за каждый клочок земли, нависают над кручами, гнездятся в щелях оврагов.

В сумерках я спускаюсь в Шанкс.

Люн не удивился моему появлению. Жизнь давно уже отучила его удивляться.

– Ты пришел вовремя, – говорит он. – Тарде вениентибус осса[33]33

Кто приходит поздно, тому остаются одни кости (лат.).

[Закрыть].

– Не глуши меня латынью, – прошу я.

Пока Люн читает письмо Дюрера и рассматривает фотографию, я сижу напротив него и с досадой думаю, что парни сейчас готовятся к операции. Предстоит схватка, настал момент отомстить за Николая, за Василька, за Симона... При мысли о Симоне перед глазами встает Эжени, какой я видел ее в последний раз, когда она кормила меня с ложки. Обаятельная даже в страданиях!..

Я понимаю, что выбор команданта пал на меня не потому, что я случайно видел в Комбле-о-Поне эту гестаповку, нет, причина в Люне. Жозеф не хочет расширять знакомства Люна – Люн связной ЦК, старый подпольщик, испытанный боец партии. У него седые волосы и суровое лицо.

Один только раз я видел Люна непривычно расслабленным, почти размякшим, непохожим на самого себя, с глазами, полными слез. Было это в день похорон Василька...

Звездные ночи Андалузии. Я читал о них в книгах, когда Люн с винтовкою в руках лежал в горах Сьерра-Невады, прислушиваясь к шорохам фалангистов за грязно-бурыми камнями...

Я говорю Люну, что Дезаре собирается пополнить свою галерею его портретом, что Дезаре Рошар большой художник и настанет время, когда народ воздаст ему должное.

Люн покачивает головой.

– Не думал, что тебя могут волновать подобные мысли... – Слова Люна звучат несколько обидно для меня. – Возможно, Рошар и в самом деле большой художник, я кое-что слышал о его галерее. Но мой портрет? Зачем? Что такое мой портрет с точки зрения вечности?

– Запечатленный момент истории! Ее неповторимый образ! – говорю я. – Человек, осознанно или совсем того не замечая за собою, жаждет оставить что-либо потомкам, если угодно – для истории. Ты любишь повторять, что все течет и все изменяется. Что ж, это диалектика жизни. Но ничто не проходит бесследно!

– Честолюбие – опасная вещь, – сухо отвечает Люн.

Кровь приливает к моему лицу; я начинаю сожалеть о том, что затеял этот разговор.

– Я не честолюбивый, – пытаюсь защитить себя, – зря ты об этом. Однако и я не хотел бы прожить жизнь впустую, не оставив о себе доброй памяти.

– Упрощаешь, Антуан, мелко берешь. Я о таких вещах не задумывался ни в королевской тюрьме в тридцать втором, ни в Испании в тридцать седьмом, и теперь не по мне эти заботы. У каждого человека свой взгляд на жизнь, он сам вершит свой суд над собою и временем. Естественно, если он личность, а не марионетка... Я коммунист, и этим все сказано.

На столе остывал ужин. Уловив укоризненный взгляд Николь, я иду умыться с дороги.

– Я тоже коммунист. И все-таки Дезаре нарисует твой портрет. И вообще ты не можешь отрицать роль искусства в общественной жизни.

Мне почему-то хочется, чтобы последнее слово осталось за мною.

Не посоветоваться ли мне с Люном о своей беде? Партбилет для коммуниста – святыня, с ним идут на смерть. А мой остался в донецкой степи, в закопанной старшиной Чижовым гимнастерке. Что мне скажут, когда вернусь домой? Эта мысль мучит меня, не дает покоя. Я долго не решался поделиться ею с Николаем Кардашовым, тянул, пока не оказалось поздно: комиссар погиб.

...Рано утром Люн поехал в Льеж и возвратился только через два дня.

Мы снова сидим в верхней комнате за столом и ведем разговор так, будто прервали его минуту назад.

– Зовут ее Мари, – говорит Люн. – Мари Бенцель. По крайней мере под таким именем девицу эту знали в Брюсселе. Она заслана абвером в Бельгию за два месяца перед вторжением. С первых дней оккупации – агент гестапо, причем очень ловкий. На ее совести жизнь многих патриотов. В сорок первом ее разоблачили, успела исчезнуть. Партизанский суд заочно приговорил Мари Бенцель к расстрелу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Во время обеда привезли газеты. Надежда читала вслух сведения с фронта – это было ее партийное поручение на уборочной. Женщины пили молоко из бутылок, остуженных в луже под бочкой, и внимательно слушали. Поэтому никто из них и не заметил, как из-за скирды вышла Антонина Манюшина. Она шагнула в круг, в самую середину, словно собиралась пуститься в танец, и тут же упала на колени.

– Простите меня, люди...

Стало тихо. Слышно было, как в стерне шуршит полевая мышь.

– Виновата я перед вами. Простите...

– Бог простит, – сказала Махтеиха, едва приоткрыв сухие губы, – ему сверху виднее.

Стефка демонстративно поднялась и пошла к бочке с водою. Женщины молча принялись завязывать узелки.

Антонина заплакала навзрыд.

– Прогоните – руки на себя наложу...

– Не пугай! – гневно произнесла Махтеиха. – Какого зелья наварила, такое и хлебай. Нашла кого пугать!..

– Никто тебя не гонит, – примирительно сказала Надежда. – Становись – хоть бы и к веялке.

Антонина поклонилась и пошла на ток. Как вцепилась в ручку веялки, так и не отпускала до самой темноты. Она перехватывала презрение в глазах девушек. По вечерам они писали на фронт письма совсем незнакомым солдатам. А когда приходил ответ – столько было радости! Всю ночь не прекращался шепот: небось герой, с орденами и медалями, да еще и неженатый... А вдруг на побывку приедет?.. А рядом крутила веялку молодая женщина, и – что там ни говори – красивая, брови соболиные, будто нарисованные. И надо же, страшно подумать – сбежала от танкиста, от фронтовика, который, может, ради нее шел на смерть. Эх, Тонька, Тонька, чума – вот ты кто!..

И прилипла эта кличка к Антонине, как смола. Уткнувшись в охапку соломы, плакала каждую ночь в одиночестве, никто не хотел ложиться с ней рядом, сторонились, будто и в самом деле она чумная.

Только одна Надежда и находила для нее безобидные, врачующие слова.

Два чувства боролись в Надежде – презрение и жалость. Она не умела прощать женской легкомысленности и вместе с тем сердцем понимала, что ни Иван, ни Антонина никогда не узнают в жизни счастья, если их не помирить. Открыв для себя эту истину, принялась уговаривать Антонину написать мужу письмо.

– Покайся, Тоня, слышишь?

– Боюсь я. Может, вы словечко замолвите?

– Грех твой – тебе и каяться...

Дни бежали незаметно. Поспел хлеб и в северных районах. Из Кустаная в Джагытарскую МТС пришло распоряжение: перебросить комбайны за Аят.

Остались на карачаевских полях одни косилки, они валили пшеницу с последнего клина – от Бугрыньской степной дороги до Верблюжьего холма. Женщины перебрались на новый ток. Старенький «ХТЗ», окутываясь горячим сизым дымком, поволок молотилку ближе к покосу.

Из райцентра каждый день запрашивали данные: сколько скошено, сколько намолочено, все ли сдано государству. Собрав вечером от учетчиков сведения, Цыганков торопился в село, к телефону.

– Где тебя черти носят? – кричал в трубку охрипшим голосом Самохин. – Я не могу из-за тебя передать сведения в область.

Цыганков торопливо диктовал.

– Только бы дождь не пошел, – жаловался он. – Вчера слепой побрызгал – и то косы пошли на слом.

– Вывози скорее зерно, и веяное и невеяное.

– Мне бы еще одну полуторку. Пусть бы плохонькую...

– Плохонькая хуже, чем ничего! Волов запрягай!

– Запряг уже все, что в оглобли входит. Осталась одна свободная шея – моя собственная. Заказал уже шлею.

– Смотри мне, Цыганков!

– Смотрю, товарищ секретарь. Дождь был слепой, а я пока зрячий.

Так пререкались они, и постороннему могло бы показаться, что разговаривают между собою враги: откуда ему знать, что оба – председатель колхоза и секретарь райкома – жаловали друг друга строгой мужской любовью, на которую способны разве только опаленные огнем войны сердца воинов. В их взаимоотношениях не было ничего показного, давала себя знать суровая простота, за сказанными словами угадывались и иные, не произнесенные, однако хорошо понятные им обоим, и поэтому не было для них необходимости произносить эти слова вслух. Чему свойственна глубина – на поверхность не всплывает.

Цыганков опускал трубку и, избегая глаз Каролины с их надоевшей преданностью, спрашивал:

– Что нам нужно подписать?

Каролина, склонившись грудью над столом, подвигала одну за другой бумаги, прерывисто дышала. Цыганков чувствовал, как у него начинает стучать кровь в висках, и почти выкрикивал спасительный вопрос:

– Что там пишет Михаил?

Терновые глаза Каролины гасли, она молча шелестела бумагами, складывала их, а Цыганков вставал и шел к окну, облегченно вздыхая, как это делает человек, одержавший над собой небольшую, но важную победу. Иногда ему хотелось сказать что-нибудь такое, мужское, что навсегда положило бы конец настырным ожиданиям Каролины, но он боялся, что она разревется, а Цыганков не терпел женских слез.

– Дом рядом, а ночевать в степь? – роняла по слову Каролина.

– В копне самый сон. Лучше перины!

Он и в самом деле любил спать в поле, бросив под голову охапку дурманящего, наполненного таинственным шелестом сена, любил слушать, как фыркают кони, а в камышах спросонья шевелит крыльями потревоженная утка, вглядываться в безмерные версты глубокого ночного неба. Мир воспринимался как исполинский и вечный, во всех его возможных и непонятных измерениях, а он, Цыганков, казался в тот миг его центром, отправною точкой, куда все сходится и откуда все берет начало.

Белоголовый Юрась, внук деда Панаса, очень гордился тем, что был кучером у самого председателя колхоза. Он любил лошадей и хорошо знал их – от беззубой Граматки, которую держали в конюшне из уважения к ее прежним заслугам, до появившегося совсем недавно озорного жеребенка.

Дроги подскакивали на ухабах, скрипели давно не мазанные колеса. Кадровый пехотинец Цыганков не очень разбирался в кавалерийском снаряжении, за всю свою жизнь он раз или два поднимался в седло, однако Юрась этого не знал и расспрашивал его о трензелях и мундштуках, о чересседельниках и супони...

В полевом колхозном стане переполох. Цыганкова встретили тревожными голосами:

– Чума утопла!..

– Да не утопла – не успела...

– Забрела далеко, а там яма...

Цыганков подошел к Надежде.

– Живая, – сказала та. – Только что успели откачать.

Антонина лежала у копны, прикрытая дерюжкой, лоб и бескровные щеки застланы мокрыми волосами.

– Как же это случилось? – растерянно спросил Цыганков. – Сама придумала?.. Отвези ее домой, Егоровна. Скажи Каролине, пусть вызовет врача из района...

– Врача... – хмыкнула Махтеиха. – Совесть – не чирь...

Пока Антонину укладывали на дроги, Юрась весь съежился, заколотился как в ознобе. Цыганков хотел было сам взяться за вожжи, но потом раздумал.

– Не спускай с нее глаз, Надежда, – тихо сказал он. – Мало ли чего... Работать завтра не выходи, на скирду Стефку поставлю... А ты, Юрась, найдешь меня у трактористов, понял? – Он погладил мальчонку по голове. – Ну, будь мужчиной, ничего страшного не произошло...

Цыганков наслушался об истории Манюшиных всего и в подробностях. Как умыкнул молодой Иван жену кустанайского бухгалтера, конечно не без ее согласия, как жили они душа в душу до тех пор, пока не разлучила война. Ничто вроде не предвещало беды, и вдруг Антонина покинула Карачаевку, уехала в город то ли к первому мужу, то ли к родителям. Знал Цыганков и о досадной ошибке с похоронкой на Ивана и краткой его побывке дома. Возвращение Антонины не обрадовало сельчан, породило много толков. К ней относились как к дезертиру. Если бы не острая нехватка рабочих рук, он первый сказал бы ей: «Убегала – не советовалась?» А тут еще и Надежда, чуткая к любому горю, замолвила слово в защиту, и он махнул рукой. «Дьявол их разберет, этих женщин!»

Цыганкову никогда не приходилось встречаться с самоубийцами, и он был потрясен. Человек всегда борется за жизнь до последнего, даже на фронте. Там случается человеку попасть совсем в безвыходное положение, и нелепая ситуация, и сознательное самопожертвование, но чтобы так вот, по собственной охоте, наложить на себя руки, когда можешь этими руками – черт побери! – по крайней мере крутить веялку, а если поднять голову повыше – дышать медовыми степными запахами, можешь радоваться, что ты все-таки живешь, нужен людям! Жизнь всегда можно начать сначала – в это хорошо уверовал Цыганков. Потому и не укладывался в голове страшный поступок Антонины. Интуитивно Цыганков сознавал, что в его размышлениях есть какой-то провал, концы с концами в его теории жизни не сходятся, и это еще больше удручало его.

Сейчас надо было бы думать не об этом, а о нескошенном клине озимых, о трактористах, которым сидеть бы не за рычагами, а за школьными партами и гонять в сумерках голубей, о буртах пшеницы под открытым небом и о множестве других хозяйственных дел. От рождения он был небезразличен к чужому горю, но, пройдя в сорок первом неимоверно трудный путь от Сана до Днепра, привык измерять человеческие беды меркой фронтовой и как-то не представлял себе, что человек может оказаться на краю жизни по собственной воле, да к тому же в глубоком тылу, за тысячи километров от смерти чужой, гибельной, беспощадной.

Цыганкову не случалось еще вступать в противоборство с собственной совестью, а потому он и не знал, какой это страшный суд.