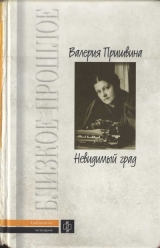

Текст книги "Невидимый град"

Автор книги: Валерия Пришвина

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)

Мы замолчали. Небо, в тот день серое, строгое, с облаками, на мгновение расчистилось; небесный свод просиял голубым и вновь закрылся сквозным покрывалом. Но мы знали, как знал уже каждый ребенок, что астрономическое небо – оптический обман, зато облака на нем – достоверность, они ближе к нам, чем то, обманчивое, голубое. Облака были правдой. Но еще ближе к нам и еще достовернее была наша человеческая мечта о прекрасном, наша вера в него.

– Знаете, на что похожа наша вера? – спросила я и сама ответила. – На это серое небо с облаками. Я так понимаю православие, как и русскую природу, они говорят нам: потерпите, не ищите голубых миражей, за нами солнце, рано ли, поздно ли оно откроется вам.

Михаил Александрович часто вспоминал мне впоследствии мое «серое небо».

Мы с дяденькой сидим на берегу, молчим, и каждый думает о своем. Я вспоминаю Олега: он бродит сейчас в предгорьях Кавказа вместе с Александром Васильевичем, они ищут подходящий участок для нашей будущей «обители». У меня лежит письмо с описанием их путешествия. Но дяденьке я его почему-то не прочту. Письмо Олега:

«1925 г. Ляле. По обычаю, сначала надо толковать о видимых делах. И хотя А. В. все расскажет самым точным образом, однако, надо кое-что сказать.

Мы с ним не успели поехать на Красную Поляну, так как трудно было подладиться к расписанию пароходов. Пришлось бы с невероятной быстротой обернуться туда и назад, все время бежать и нигде как следует не побывать. Это было досадно, так как хотелось, чтобы он побывал у пустынников. Один вид кельи пустынника действует магически. Пришлось нам ограничиться путешествием по окрестностям Геленджика. Мы выбрали хороший маршрут, так что захватили и высокие горы с видом на море, и виды на Кубанские степи; прошлись по глубокому ущелью с речкой и водопадами, по так называемой „Плясецкой щели“, потом попали на Кубань, прошлись длинной долиной реки Абина, отличающейся необыкновенной красотой, хотя уже не вполне в кавказском духе, наконец, явились в Карасубазар и побывали на облюбованном мною месте. Она очень понравилась А. В., и именно та поляна, о которой я писал. Он расскажет тебе наши хлопоты и что мы узнали. Я же хочу лишь добавить к этому несколько соображений. Именно, лесничий сказал нам, что явись мы в апреле или даже в мае, он немедленно мог бы дать нам эту землю, так как она была в его ведении. Подтвердил, что она хороша для пчеловодства, подтвердил то же и председатель местного общества пчеловодства. Но теперь она находится в ведении станицы Славинской, которая тоже охотно дала бы ее, если бы жители соседнего селения (Николаевского и Гостогаевского хуторов), желающие выделиться в самостоятельное земельное общество, не стали бы ее себе просить в дополнительный надел.

Их 50 дворов, земли у них довольно. Поэтому они сами просят с сомненьем, не знают, дадут ли. Никто не знает достоверно ничего, даже неизвестно точно, действительно ли земля в ведении станицы Славинской. Я думаю, что, если бы Господу было угодно, Он убрал бы с пути моего многочисленные препятствия, задерживающие отъезд на Красную Поляну, и земля была бы уже наша. Теперь же, очевидно, Ему угодно, чтобы мы одержали одну победу – чтобы любовью победили этот Николаевский хутор и добились бы, чтобы жители его приняли нас в свое земельное общество. Тогда мы получили бы землю как надел. Добрый лесничий советовал нам взять землю как надел хоть на один год, построить на ней шалаш и жить, а в октябре, мол, будет происходить землеустройство, тогда вы, как фактические пользователи, попросите себе эту землю в надел. Это несколько рискованный способ, и, во всяком случае, не следует с самого начала наживать себе врагов в лице близких соседей, поэтому прежде всего нам надо получить благорасположение этих хуторян. Земля слишком хороша и недаром нам указана. Не надо так легко отступаться от нее. Я постараюсь познакомиться с хуторянами и снискать их расположение. Но это возможно в том только случае, если Господь пошлет в сердца их доброе к нам отношение, о чем прошу тебя помолиться.

На случай неудачи есть еще одна долина по верховьям реки Абина, называемая Малогреческой. Мы по ней проходили, и она очень понравилась А. В. Хотя мы и не видали земель, о которых нам говорили, но о характере их судить можем. На эти земли претендентов нет, но у них есть два недостатка: около 40 верст до станции и на участке нет воды. А. В. так нравится местность, что он готов и на эти условия. Однако я думаю, что, имея в виду наших старичков, надо соблюсти осторожность в выборе. И во всяком случае, не надо разбиватьвнимания, ибо оно вершит в невидимом, видимые причины – только следствия.

Поэтому да будет внимание наше направлено на Неопалимовскую долину (надо найти название, это – временное условно, и для нас) и на стяжание добрых отношений с Николаевским хутором.

Толковать о внутреннем устроении обители трудно, потому что сейчас какой-то странный момент: никогда она не была так близка к осуществлению, как теперь, и вместе с тем все крайне шатко и висит на волоске. Может быть, Бог захочет даже, чтобы мы пережили покорное отречение от наших мечтаний, и тогда единым мановением все создаст. Но не думаю. Он ведь знает, что покорность у нас есть.

Относительно молитвы и творчества. Мы действительно знаем ряд святых, которые не были „художниками“ молитвы, – таковы большинство мучеников и все князья-воины. Только тот тип, который носит почетное имя „преподобных“, был совершен в делании молитвы, да еще „святители“ – производное от преподобных: преподобные, но церковные деятели. И вот изумительно, что как раз эти-то „мастера молчания“ были самыми талантливыми и плодовитыми писателями. Ведь это неоспоримый факт. Посмотрим, как совершается творчество. Беру знакомую мне область – философию. Мне никогда не приходится ничего „обдумывать“, и я хорошенько до сих пор не понимаю, что это значит.

Вот, мы читали „Остров Достоверности“, спорили о пространстве, я слабо возражал, а больше соглашался. Прошло два месяца, и вот внезапно налетает множество мыслей о пространстве. Оказывается, мое мнение было верно, в пользу его приводятся готовые доказательства, новое понимание формируется в целую теорию. Мало того, оказывается, это – русское понимание пространства, отличное от западного, как и от античного. Это – осознание того понимания, которое выражено в русской архитектуре и живописи, особенно в иконописи. Пусть это кажется слишком смелым, но я не могу умалять важности нового апокалиптического понимания пространства, оно – не мое, я прочел его главным образом в иконах.

Теперь спрашиваю себя: где тут обдумывание, размышление? Очень мало, оно нужно лишь при связывании накопляющихся фрагментов, и именно ему-то обязаны своим возникновением те натянутые и скучные рассуждения, которыми соединяются и упорядочиваются искры умозрений.

Собственно, тут мне представляется дело так: поэты плетут венки из живых цветов. Цветы они срывают, им нечего обдумывать, надо только выбирать в бесконечном разнообразии видимого им мира или получать, если беден, то, что случайно дается, и „рукой рассеянной“, по Пушкину, вплетать их в общую цепь.

А философы – ювелиры. Они куют венцы из драгоценных камней. Цветов больше, чем камней, они разнообразней, камней не так много, оттого философы обращаются почти с одними и теми же понятиями, соперничая в гранильном мастерстве. Опять-таки, эти камни они получают готовыми как дары, творчества тут нет никакого, кроме гранения. Размышления же, систематизирующие и размещающие, есть изготовление золотой или серебряной оправы такой формы, чтобы наилучшим образом и в самом выгодном сочетании явить свыше дарованные камни. Не правда ли, драгоценный камень – это материализованная ясность и отчетливость? Так вот, разве все эти работы нельзя делать с молитвой? Тетя Туся рассказывала, что в Китаевском монастыре под Киевом готовили необыкновенно вкусный борщ. Когда она пыталась узнать у монахов рецепт приготовления, повар отвечал ей: „А мы, матушка, все с молитовкой: лучку положим с молитовкой, и капусты тоже, и посолим с молитовкой, оттого борщ-то и хорош выходит“.

Прости за кухонное сравнение, оно не вполне противно духу Церкви, точнее – церковным традициям. Рассудим еще так: все ли время творец, скажем поэт, пребывает в состоянии углубленного размышления? Нимало, наоборот, по свидетельству Пушкина, „в заботы суетного света он малодушно погружен“. И вот, кажется, надо бы переделать стихи Пушкина в таком духе (пишу прозой, само собой разумеется): „Пока не призовет поэта к священному служению Святая София, он погружен в молитвы, аскетические упражнения и дела милосердия“.

Подойдем еще и с такой стороны: оглядываясь на прошедший день, никогда не можешь сказать, чтобы прошел он в творчестве. Но большая часть времени промелькнула в мыслях ненужных и пустых. И не было бы никакого ущерба для творчества, если бы это время было заполнено молитвой. Тогда очищенный духовный слух много больше воспринял бы из духовного мира. Скажем еще и так: отцы пишут, что богослужение они совершают в том месте, где движется молитва Иисусова, – выходить никуда не нужно. А теперь – так как все сказанное может послужить в будущем, в последний день, к моему осуждению (ибо предлагаю художникам в нынешних условиях их жизни бремя тяжкое и неудобоносимое, не подвигая перстом к его приятию), спешу отступить назад.

Сказал я вначале, что от воинов не требовалось непрестанной молитвы. Нынешние же творцы волею Божьего творят не в тех условиях, в каких были преподобные, но в условиях, близких к тем, в каких были воины. Не могут они, не нарушая воли Божьей, покинуть мира. Поэтому с них нечего и спрашивать. Но кажется несомненным, что это – в ущерб творчеству. Возьмем еще раз философию. Пусть она – рефлексия над опытом. Но какая тут философия, когда опыта нет?

Теперь любят толковать о третьем завете – творческом. Пусть даже так, но ведь все заветы заключались в пустыне и осуществлялись в пустыне, и не было эпохи, когда сердце Церкви было бы не в пустыне.

Вот ветхозаветная книжка светского богослужения „Псалтирь“ вещает: „удалихся бегая, и водворихся в пустыни“. Вот новозаветный Октоих, назначенный и для светских храмов в обыкновенной воскресной службе, воспевает: „пустынным непрестанное божественное желание бывает, мира сущим суетного кроме“.

И не надо думать, что пустыня означает забвение мира, ибо, по преподобному Нилу Синайскому, „блажен инок, который на содевание спасения и преспеяния всех смотрит, как на свое собственное“. Ведь по Апокалипсису в последние дни Церковь бежит в пустыню. И если Богу угодно третий завет заключить, завет молчания Бога и творчества человека, и он, думается, не в ином месте должен быть заключен, как в пустыне…

Что поистине страшно, так это то, что творчество человека действительно сопровождается молчанием Бога, теперь, по крайней мере. Словно нарочно Господь повелевает человекам творить, а Сам молчит и не говорит, где десно и где шуе…

Он хочет, чтобы мы угадывали Его волю сами. Поэтому люди так мечутся, отыскивая прозорливца, который открыл бы им несомненную волю Божью, готовы советоваться со всеми, ищут учителя, проникающего в тайные основы событий ясновидением, чтобы он научил их искусству творить и не ошибаться. Поэтому люди проходят весь мир в поисках верного свидетеля воли Божьей, увлекаются самозванцами-пророками (спрос вызывает предложение), раскапывают и переводят ненужные древние книги, ищут посвящений. Догмат папской непогрешимости – есть именно продукт отчаяния борцов, нуждающихся в самом скором, доступном и достоверном откровении воли Божьей. Странно сказать – наша всеобщая жажда полного послушания того же происхождения. Вот М. М. ищет в „Добротолюбии“ руководства к внешней деятельности. Это показательно. В мучении люди нередко медлят, оттягивают решение в надежде, что, может быть, Бог укажет свою волю. Но напрасно, преподобным старцам не дает Бог прозорливости. Он хочет, чтобы человек решил сам, и человек вынужден творить и действовать, так и пребывая в сомнении. Но зато этот подвиг должен быть награжден на небесах. Еще о том же. Почему я так хлопочу о молитве, не имея на то права, точнее, оправдания, как живое опровержение своих мыслей? Причина проста и ясна: страшно за философией, за многообразием богатств, за св. Софией, за иконографией потерять Христа. И мечта – укрепить Его в самом глубоком и надежном месте – в сердце, чтобы была прочная уверенность в непрестанном внимании Ему, и тогда уже воевать, творить, спасать и тому подобное.

Наверно, и ты так же думаешь, нового тут нет. Но ведь ты знаешь, что нередко одна и та же задача у нас обдумывается одновременно с одинаковым, хотя разно выраженным решением.

Сейчас или, точнее говоря, очень скоро мне понадобится твоя помощь, так же, как и А. В., в „умственной кооперации“: трудно сладить с третьей частью, материала довольно, но надо „почувствовать“, что уместно, что неуместно, чтобы соблюсти единство духа, плана и стиля.

Читал „Лествицу“ и убедился, что описание знаменитой Темницы Плача в Раифе Синайской отталкивает, а не очаровывает. Это ужасно, т. е. что отталкивает, ибо означает чуждость духа покаяния… Если соберешься, перечти это описание в „Лествице“ (слово 5) и скажи, какое производит впечатление.

Во главу угла ставлю покаяние, но там оно отпугивает. Как это преподнести миру? Всю жизнь ничего, кроме вопля и скрежета зубов, чтобы не вопиять и не скрежетать там?!

Прости за большую длину послания. Я его единым духом настрочил, вдруг пришло настроение, а раньше все не мог собраться».

Я решилась быть верной фактам прожитой жизни и потому не могу укрыть встречи, мимолетной и в то же время на всю жизнь оставившей в моей памяти след.

В то лето я отбывала пчеловодческую практику на образцовом пчельнике, принадлежавшем женскому еще действовавшему монастырю Екатерининская Пустынь, но уже, тем не менее, находившемуся в ведении Московского Земельного отдела. Впрочем, вскоре монастырь был закрыт и на его месте организован концентрационный лагерь со «знаменитой» подземной тюрьмой, о которой я слыхала от очевидца – Васи Шершенева, по профессии букиниста, по убеждениям толстовца. В прошлом – крестьянский мальчик, он в юности натолкнулся на толстовское нравственное учение, показавшееся ему пределом мудрости и приведшее его к Черткову. Вася со всей чистотой и прямолинейностью своей натуры принял учение до конца и проводил его в жизнь подвижнически. За отказ от воинской повинности (в этом его была единственная вина), за прямое отстаивание своих убеждений Вася дважды отбывал тяжелое многолетнее заключение. Второе и закончилось в сухановской подземной тюрьме. Это была могила для живого человека, в камерах нельзя было вытянуться, не хватало воздуха для дыханья, и человек не выдерживал больше месяца: либо умирал, либо сходил с ума. Вася выдержал месяц и погиб бы, если бы не послесталинская амнистия. Он вернулся в семью, ошеломленный неожиданным спасением, но с совершенно подорванным здоровьем. Месяц спустя при переходе улицы он упал и умер от разрыва сердца. У жены, жизнь которой прошла в том, что она дожидалась его возвращения, осталась бумага о полной невиновности мужа. Это называлось «реабилитацией»…

Монастырь, куда я приехала на пчеловодческую практику, в то время жил еще полной жизнью. Если б его игуменья мать Елена со своими способностями жила и действовала через полвека, она была бы героем колхозного труда, и на страницах «Правды» примелькался бы нам ее портрет: жестковато-деловое выражение на отечном круглом лице. В монастыре лицо было стянуто черным апостольником, на газетном листе оно было бы в крестьянском платочке под подбородок – по форме они близки. Только не было бы наперстного игуменского креста: в те годы мать Елена настолько была ценима специалистами-агрономами, что ей разрешалось читать лекции по району, не снимая ни монашеской одежды, ни креста {144} .

Монастырь жил на хозрасчете, сам себя кормил, выплачивая огромные налоги, содержал в порядке здания. Мать Елена почитала Михаила Александровича, и потому меня принимали «особо» в игуменских покоях. Впрочем, я угадывала у нее в отношении меня и некоторый умысел: я была для нее не только возможная «овца», но и желанный помощник. Меня потчевали изысканно-легкими постными блюдами, но было все это не в коня корм: я зорко и подозрительно осматривалась в этих стенах. Что-то напоминало мне в них недавно покинутый дом Николая Николаевича Вознесенского. Особенно щемило на сердце при виде молчаливо кланявшихся в пояс послушниц, прислуживавших в келье игуменьи во время наших «трапез». Мне было стыдно и жалостно на них смотреть, я опускала глаза и тогда замечала, как у всех у них одинаково выглядывали ушки от грубых полусапожек, сделанных в собственных мастерских. Эти одинаковые полусапожки вызывали особое щемящее чувство, объяснить которое сейчас не берусь.

Монахини беззаветно и безмерно трудились, жизнь их шла по издревле заведенному порядку, но шла она как бы по инерции, все вокруг на мой слух вопило о том, что она вышла из времени, что окрыляющая идея ее покинула и весь этот быт, как подтаявшая глыба, должен был вот-вот рухнуть. Понимала ли я это тогда? Вряд ли умом, но существом своим я это чувствовала глубоко и потому страдала за ложность положения этих женщин, вместе с матерью Еленой добровольно отдающих умирающему монастырю свою жизнь.

Сложились у меня близкие отношения не с матерью Еленой, а простой монахиней из крестьянок, еще не старой, но перешагнувшей возраст молодости. Она была уже в постриге.

Где и когда погибла эта спокойная добрая женщина – мать Ирина? Она имела нетрудное послушание на пасеке, но больше болела и много читала в отдельной маленькой келье. Монахиня любила одиночество. Она принимала монастырь как великое благо, спасающее ее от пустоты, мелочности и зависимости от мирских эгоистических отношений. Так понимала она «мир».

– Не знаешь ты жизни простого народа, – говорила она мне. – Сколько женщин, сколько девушек избавил монастырь от мучителей – отцов, мужей, свекров, от деревни, которой ты и близко не видала. Унижение и рабство – наша женская доля!

И она была права, если говорить о прошлом России. Но в настоящем монастырь походил на вагон, отцепленный и брошенный где-то на полустанке. Время, как паровоз, умчалось вперед, и пассажирам оставалось только вылезать из вагона и своими путями, кто как может, двигаться ему вслед. Я говорила о своем впечатлении матери Ирине, она спокойно выслушивала, оторвавшись от книжки и подняв очки на высокий лоб, изборожденный мелкими морщинами.

– Так они же по своей воле здесь живут, – спокойно отвечала мать Ирина. – Вольно же тебе наши полсапожки примечать! А захотят ваших мирских бареточек и полегче работать – это им не заказано: снимай ряску – иди в мир. И то верно, – добавляла она, подумав, – что воспитывать нас некому. Мать Елена (дай ей Господь здоровья) все силы и разум на хозяйство кладет. Но хлебом единым монастырь не простоит, а дух убывает… Мир наступает на нас, и, по писанию видно, скоро всему старому конец, а что будет – не ведаем. Пусть молодые уходят и поищут другой жизни: церковь не судит чужого раба.

Я слушала мать Ирину и думала, что монастырю нет места в современном обществе, что нельзя осуществить идею братства в миру: отношения первохристиан, где осуществлялась подобная жизнь, неповторимы, как и все великое. И вот почему и мы в те годы искали для себя новых путей.

Пасекой заведовала моложавая монахиня, которой было уже под сорок, с лицом редкой красоты. Со мной она держалась строго, явно не шла на сближение. Моя общительность разбивалась о ее замкнутость как о камень. Я спросила как-то о ней Ирину. Та ответила уклончиво и почтительно:

– Это внучка известного подвижника, монахиня очень строгой жизни.

Я, как ни силюсь, не могу сейчас вспомнить ее имени, но и не хочу для удобства повествования давать ей придуманное. Ее образ останавливает меня перед этим, казалось бы, невинным литературным приемом.

В конце концов, я перестала с ней заговаривать и работала усердно, с утра до ночи пыхтя дымарем, переставляя рамки, делая записи в журнале и непрестанно заглядывая в учебник Брюханенко. Мы по целым дням молчали, если только со мной не работала мать Ирина. Я уже привыкла к тому, что для заведующей пасекой, имя которой я не могу сейчас вспомнить, я не более чем один из ее розовых, голубых, желтых и белых улейков, разбросанных среди сада и окрашенных в разные цвета для того, чтобы пчелам легче было находить свой домик.

«В каком цвете существую я для нее? Может быть, она меня просто не замечает, углубленная в себя? Как она живет, эта удивительная женщина?»

А тем временем практика кончалась. Надо было уезжать. С любезной уклончивостью я отвела намеки игуменьи на возможность моего поступления в монастырь. Немыслимо было поднимать перед ней всю тяжесть моих доводов и сомнений. Я сознавала себя пороховой бочкой, которой нужно было отсюда благополучно укатиться, не взорвавшись и не обнаружив своего содержимого. Я сердечно и навсегда простилась с матерью Ириной. Теперь надо было проститься с матерью – заведующей пасекой. И я пришла к ней.

Я сказала ей несколько неловких слов благодарности, мне хотелось, и я не смела передать этой прекрасной и замкнутой в себе женщине, которой я любовалась все эти дни, горячее чувство симпатии, сочувствия, еще чего-то, жившего у меня в душе. Но к этому не было пути: вот я и стояла перед ней смущенная и нерешительная.

Монахиня только что пришла из храма после службы. На ней было полное облачение с мантией, спускавшейся плавными складками, полупрозрачное покрывало струилось с головы по плечам и волновалось даже от дыханья. В темных ресницах синие глаза, каких я никогда больше в своей жизни не встретила, смотрели на меня ласково и печально. Никогда еще она не смотрела на меня так откровенно-прямо. Чтоб нарушить неловкое молчанье, я неуверенно произнесла:

– Я убедилась, что, пожалуй, не проживу с матерью пчеловодством, это лишь мечта о природе…

– Да, капризное дело, неверное, – согласилась монахиня.

Опять обе замолчали.

– Я давно хочу спросить вас, – сказала теперь первая она, – вы собираетесь поступить в монастырь?

– Может быть, и хочу, сама еще не знаю, – ответила я заведомую неправду: не могла же я этой женщине, так прекрасно внутренне законченной, не могла же я ей рассказать о наших планах, об «обители», для чего я изучаю сейчас пчеловодство! Это могло ей показаться самовольной, опасной, в лучшем случае детской мечтой.

И тут случилось следующее: монахиня наклонилась и упала к моим ногам. Она до земли поклонилась, и не простым поклоном: она приникла к земле лицом, как бы от нее набираясь силы. Потом подняла его ко мне, не вставая с колен: лицо по-прежнему поражало красотой, но оно было скорбно, и в синих глазах стояли непроливающиеся слезы. Она сказала мне:

– Умоляю вас, не делайте этого. Здесь нет уже любви, у вас в миру ее больше. Я не решалась вам это сказать, я все это время с собой боролась. И не могла вас так отпустить. Но, ради Бога, никому ни одного слова!

Я опустилась на землю рядом с ней, обняла ее, потом вскочила, хорошо помню, сжала в ужасе голову руками и бросилась бежать. Я не нашла в ответ ни одного слова. Потрясенная, я незаметно прокралась в гостиницу, схватила, как вор, свои вещи и убежала на станцию.

Через какое-то время я получила от матери Ирины письмо. Она благодарила меня за присланные книги и внизу сделала приписку: «А мать (следовало забытое мною имя) скрылась из монастыря, и никто не знает, куда и почему. Помнишь, ты меня пытала о ней, а я, выходит, была около сестры своей как слепая и бесчутая. Скажу тебе: на совести моей неспокойно».

Может быть, тоже неспокойная совесть заставила меня забыть сейчас ее имя? Что, если б я тогда нашлась и сказала ей нужное слово? Как-нибудь помогла? Но я ужаснулась перед бездной чужой души, мне открывшейся, и бежала… А об этой-то женщине и нужно бы написать правдивую повесть. Я никогда больше о ней ничего не слыхала. Может быть, она была раздавлена новыми разочарованиями в миру. А может быть, и нашла в нем любовь? Мир ее душе, наверное, ее уже нет на земле среди нас, оставшихся.

Между тем в середине лета вернулся Александр Васильевич. Письма от Олега, и без того редкие, прекратились. Шло лето, наступила осень – писем не было. Помню, я допустила мысль, что Олег ушел от нас в горы навсегда. Помню и другое: я не смутилась и принялавозможность расставанья. Я жила тогда просто, всецело доверяясь судьбе. Я спокойно засыпала с вечера и бодро поднималась рано поутру для обыденной работы: серое легкое небо стояло над моей головой.

В тот год (или, вернее, в те годы) я особенно горячо и заботливо любила свою мать, как если бы она была моим единственным ребенком. Эта любовь наполняла мою жизнь.