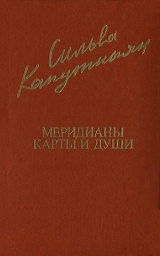

Текст книги "Меридианы карты и души"

Автор книги: Сильва Капутикян

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)

Фонтаны на площади уже смолкли, наверное, поздно, гаснут последние окна. Под крышами мирно спят дети. Дети, окна, город. Ленинакан. Второй город Армении. Редко я приезжаю сюда, раз в два-три года, но все равно он мой, и дома мои, и дети, и окна. Они мои, и я их. Мой этот город, эта Армения, эта жизнь. Я люблю все это, и какое счастье, что моя любовь взаимна!

«Архимиллионер» – значит богатый, очень богатый, невероятно богатый…

9 мая, Егвард

«Теперь я ожесточился. Запертый в маленьком городке, изо дня в день мужаю. Нервы, как стальные нити, напрягают душу мою и тело ради неизвестной, но, без сомнений, яростной битвы… Здесь иногда я хожу в зверинец, посмотреть на диких зверей… Это еще одна моя странная прихоть! Есть тут и тигры, и волки с впалыми боками и огромными лапами, чьи горящие кофейные и желтые в крапинку зрачки похожи на драгоценные камни. И я смотрю им прямо в глаза, чтобы испытать силу своих глаз. Что ты скажешь на это…»

Так писал уехавший в двадцатые годы в Америку юноша, днем работавший мойщиком посуды в столовых и на свои заработанные гроши обучавшийся в аграрном институте, – Завен Сурмелян, один из тех сирот, чьих родителей убили на глазах детей, чьи братья и сестры затерялись в урагане на дорогах изгнания. Писал Вагану Текеяну, своему духовному отцу, который заметил в подростке-сироте недюжинный поэтический дар, распознал его тонкую натуру, сделал «сыном своего ума и сердца». Долгие годы эти обретшие друг друга одинокие души сокращали расстояние и обогревали океан теплом своих писем, каждый раз заново открываясь и открывая друг друга. Это редкостное духовное родство и – в данном случае благодетельный – океан оставили армянской литературе бесценное эпистолярное наследство, которое не уступает, пожалуй, лучшим образцам этого жанра в мировой литературе. Великое наслаждение души приобщиться к этим письмам, где размах чувств и непосредственность сочетаются с глубиной и широтой жизненных наблюдений. Невозможно не восхититься силой и утонченностью чувств и мысли знаменитого поэта Вагана Текеяна.

«Дорогой Завен, получил твое письмо из Нью-Йорка, и если был бы даже по уши занят, все равно не смог бы не ответить тебе сегодня же… Как я понимаю тебя, когда ты, начиная новую жизнь, все вокруг себя видишь запутанным и хаотичным. И в себе тоже. Невероятно трудно будет при мягкости души твоей, не коверкая себя, противостоять Америке, ее железной и каменной громаде, ее обнаженной уродливой силе. Но ты, мой мальчик, ты ведь намерен – не так ли? – пройти через все это, проскользнув, не столкнувшись с ними, взяв от них только то, что требуется тебе, чтобы умножить свою духовную жизнь. Однако какой бы грубой и материальной ни была твоя повседневность, ты должен стараться, сынок, чтобы сердце твое осталось прежним, чтобы оно умело помнить, волноваться, умело привязываться к людям, к тому, что окружает тебя, чтобы имело свой тайник, свою маленькую часовню, где оно сможет очиститься, обрести вновь детскость, возвыситься, где сможет все увидеть великим и чистым…»

«Мой дорогой Завен, не зря судьба сложилась так, что из сотен и тысяч других я выбрал именно тебя. Судьба, которая не всегда слепа, вовсе не слепа и страдание, как и утешение, раздает согласно тому, какое у кого сердце – какой оно мощи. Этой судьбе захотелось за выпавшие на мою долю редкостные страдания одарить меня редкостной радостью. Радостью – вместо того, о ком я так тщетно мечтал и к кому взывал, кого желал сотворить и растить, вместо того, нерожденного, увидеть рядом с собой уже взрослого, но, к счастью, еще взрослеющего сына».

«Дорогой Зевен, знаешь ли, что эти твои слова «прошлое мое несчастно и темно» вызвали слезы на моих глазах. Несчастно – да, но почему темно? Желчи я не прощаю, потому что ты ведь тоже мог уже не быть. И если в свои беспризорные дни залезал ты в чужой карман или совершал что-либо еще такое, то душа твоя сама своим чистым быстротечным родником все это смыла, унесла прочь из твоей жизни. Горе тем, чья душа трясина, дурное остается в ней, сгнивает…»

«Завен, дорогой мальчик… К сожалению, и я убедился, что твои друзья свернули и отодвинули в сторону понятие – родина, не ощущают ни связанности ее с собой, со своим будущим, ни красоты той боли и тех надежд, которые заключены в самом понятии – родина. Они просто желают спастись, жить, достигнуть – лишь для себя. Сообразив, что они потерпели из-за своей принадлежности к армянству, рассчитывают теперь, после того, как с его же помощью, его воздаянием окрепли, встали на ноги, что смогут, отделив свою судьбу от его судьбы, достичь благоденствия, избежать новых напастей. Но ты-то отлично знаешь, что это в основе своей неверно, что верно противоположное».

Приведу еще два отрывка из писем Завена Сурмеляна:

«Друзья-американцы здесь говорят мне, что я непременно изменюсь, непременно американизируюсь. Я им сказал, что даже три американца не смогут ни на йоту изменить меня, а я смогу их всех троих обратить в армян… Изо дня в день кристаллизуется моя душа, изо дня в день усиливается тоска по тому, чтобы взяться за плуг, за соху там, на землях Армении, сажать там деревья. Тоска, которая служит для меня чудесным стимулом изучить аграрное дело и прочие науки, чтобы выполнить свой долг перед родиной».

«Я ненавижу большие города, где солнце кажется огромной птицей, задохнувшейся в пыли и саже, где запах гудрона обжигает ноздри. Я ненавижу жизнь, которая проходит вдали от земли наших отцов, ненавижу всех тех, кем бы они ни были – товарищами, друзьями или философами, – которые не ощущают в себе огня сожженной Армении. Храните эти мои письма, как векселя, и если жизнь моя окажется не такой, о которой я без конца твержу, уничтожьте мои бумаги вместе с памятью обо мне…»

И вот автор этих пылких строк сидит сегодня на вечере в Лос-Анджелесе, сидит молчаливый, погруженный в себя и на все вокруг – на слова, на гомон разношерстной толпы – отвечает лишь слабой улыбкой. Ему уже под семьдесят, прежний худой и бледный юноша пополнел, волосы поседели, но, как и прежде, он красив. Глаза иногда вспыхивают давним огнем, и в эти минуты Сурмелян преображается, лицо светлеет, он становится ближе, доступнее. Вспоминаю слова из его письма много лет назад о диких зверях: «…Смотрю им прямо в глаза, чтобы испытать силу своих глаз». Сумели ли его глаза до конца прямо взглянуть в глаза дикой, всепоглощающей жизни и одолеть эту жизнь? Но разве так бывает, что все, о чем страстно мечтаешь в юности, осуществляется до конца! Особенно если этот юноша – поэт, чью крылатую мечту зачастую трудно впрячь в плуг или соху… Завен Сурмелян впервые приехал в Армению только в 1968 году, и приехал как гость. На встрече е писателями он рассказывал:

– Наш поезд шел через Нахичевань. Я попросил не говорить мне, когда въедем в Армению, сам догадаюсь… И вот когда начались сады и виноградники, я закричал: «Вот она, вот Армения!» Мне ответили: «Правильно, это она».

Сурмелян узнал Армению по предмету своей мечты– по деревьям, которые, подобно дорожным указателям, сопровождали его до всего в зелени Еревана, до ставшей былью мечты. Это он, Завен Сурмелян, еще в двадцать четвертом году написал прекрасное стихотворение «Сказание по поводу посадки деревьев»:

Господи, благослови это деревце живое.

В землю, что вобрала дедов, я сажал его весной.

Я хозяин поля новый, внук их, чадо корневое.

Я расту под этим солнцем – имена их все со мной…

Своих дедов помянул я деревцем вместо креста.[30]

Трудно поверить, что автор этого стихотворения через несколько лет отошел от поэзии.

– Почему? – спросили мы Сурмеляна.

– Не хотел быть поэтом. Главным в те годы для меня было утверждение Армении, спокойная и уверенная жизнь народа. Я думал, что стихи для нас – это признак слабости, недомогания. Мы, армяне, должны были быть сильными и прежде всего нацией твердого порядка, труда и выдержки. Прежде всего нам нужны были заводы, дороги, школы, каналы… Я был молод и фанатичен.

– А как случилось, что вы перешли на английский?

– Этот вопрос мне задают многие. Некоторые осуждают, говорят, что из тщеславия стал писать на английском. Но для меня писать не на армянском – жертва, на которую я вынужден идти. Если и пишу на английском, то не перестаю быть армянским писателем, только считаю, что так приношу больше пользы своему народу.

Так рассуждал Сурмелян, когда писал на английском свой роман «К вам обращаюсь, дамы и господа», который вместе с романом Франца Верфеля «Сорок дней Мусадага» поведал миру о событиях пятнадцатого года. Этим же высоким стремлением продиктовано и то, что крайне загруженный человек, преподаватель литературы в университете, он перевел на английский «Давида Сасунского», чтобы передать читателям подлинный дух и стихию народного эпоса.

В Лос-Анджелесе я часто встречала Сурмеляна. Вдали от многолюдья, в каком-нибудь тихом маленьком кафе он сиживал обычно за чашкой кофе или рюмкой коньяка и вел беседу.

– Работаю над новым романом… Об армянах, о спюрке и родине… Нужно на несколько месяцев приехать в Армению вместе с героем моей книги. Следую-» щей осенью, наверное, и приеду. Ты будешь там?

– Если вдруг и не буду, то ради вас постараюсь быть…

– Говорят, часто ездишь в Москву и в другие города?

– Да, часто… У нас свой способ представлять наш народ миру – с помощью русского языка… Только мы не перестаем писать по-армянски. Нас переводят.

– Это ваше счастье. А тут… Армянин, который здесь посвящает себя литературе, попросту обречен на лишения, на одиночество. Это и великомученичество, и безумие… Но в таком безумии и сила наша. Если б не было подобных людей, за границей потухли бы огни нашей культуры. Я преклоняюсь перед теми, кто пишет тут по-армянски. Но это заранее проигранная битва, которую они ведут на здешней земле.

– Говорят, что вы редко бываете в армянских кругах?

– Редко, только когда есть необходимость… Думаю, что писать книги или переводить стихи полезнее, чем ходить на эти вечные общинные шашлыки.

На общинных вечерах Сурмелян тоже вел себя отъединенно. Помалкивал, да и другие не очень-то были настроены вникать в его душу. От его характера или оттого, что сейчас его калифорнийские «сокровники», хотя и говорят большей частью по-английски, как-то перестали понимать пишущего на английском писателя Сурмеляна?

«Я проиграл битву за армянский язык, чтобы выиграть битву за армянскую душу», – сказал он когда-то. Кто знает, в залитых электричеством гостиных Лос-Анджелеса, среди сверкающих дам и лощеных мужчин, не отступает ли, не проигрывает битву также и душа, исполненная «болью и надеждой», привыкшая к робкому мерцанию свечи, к глотку воды и обломку просфоры?

10 мая, Егвард

Душа народа. Чтобы постичь ее, почувствовать, нести в себе, нужен такой человеческий сплав, когда рядом с щедро бьющим родником ощущаешь неутоленную жажду по глотку воды, когда за гнущимся от яств столом тоскуешь по обломку просфоры… Рождается ли таким человек или приходит это к нему потом, со зрелостью сердца и ума, трудно сказать, но то, что присутствует все это лишь там, где есть судьба, личность, интеллект, спорить не приходится. Зависит ли личность, интеллект от образования? И да, и нет. Я знаю ученых, которые однозначны, как телеграфные столбы, и, кроме сноровки принять и передать по проводам сигнал, то есть, иначе говоря, кроме освоенных фактов и формул, ничего не таят в себе-ни страданий, ни внутренней борьбы, ни радостей, и не так уж умны, потому что быть умным – это не только суметь рассчитать по заданной горизонтали железнодорожный туннель и выйти по ту сторону горы, защитить диссертацию. Ум – это подобное корням разветвление вширь и вглубь, способность беспрерывно получать питание и питать, наливаться соком и поить им.

Я знаю также стариков, которые по складам читают газету, но они личности, у них врожденный ум, природная интеллектуальность.

Уже около десяти лет я дружу с восьмидесятипятилетним Миграном Гочяном. Мы познакомились в 1965 году» когда я ездила по тем районам Грузии, где много армян, побывала в Ахалкалаке, Ахалцихе, на берегу Черного моря. После вечера в Гагре последним ко мне подошел высокий, с резкими чертами лица старик крестьянин.

– Спасибо, что вспомнила нас, – говор у старика местный, гамшенский, – но редко вы приезжаете, редко… Все больше по заграницам…

Тон моего собеседника был строг, но он прав. Так началась наша дружба, и на мой стол после этого все чаше и чаще ложились конверты, где внизу неумело на русском значилось: «Гагра, Бзиби, 6-й километр, Мигран Гочян». Где эти Бзиби и 6-й километр, до сих пор не знаю. Старик говорит, что по дороге на озеро Рида. Там обосновался Мигран, потерявший в пятнадцатом году дом, жену и детей. В этих глухих горах и лесах обрел пристанище, снова женился, родились дети, посадил сад, завел пасеку и, хотя живет далеко в лесном ущелье, всегда прислушивается к голосам мира. Мысль его долетает то до Москвы, то до Буэнос-Айреса, то до Организации Объединенных Наций. Сердцем же он всегда в Ереване, вместе с каждым новым камнем, заложенным в фундамент, вместе с каждым всплеском фонтанчика на площади Шаумяна. Бесперебойно 6-й километр ущелья Бзиби посылает мне свои письма: «Сестра Сильва, в газете «Советакан Айастан» прочел, что вышла книга «Армения в документах второй мировой войны». Прошу тебя прислать мне ее и еще другие подобные книги. Здешние армяне приходят ко мне за книгами, я даю им читать». В следующий раз 6-й километр поручает: «Сестра Сильва, прошу тебя зайти в Армкнигу, сказать этим сотрудникам, почему сюда в армянские школы не шлют учебников… Скажи, что здешний народ жалуется на них…» Или: «Сестра Сильва, что стало с книгой об Андранике, здесь говорят, что печатается. Когда издадут, не забудь меня, пришли, пожалуйста, еще новую книгу Паруйра Севака…»

Раза два в год Мигран приезжает в Ереван. Он был здесь и в дни 2750-летия Еревана, и на юбилее Туманяна, и на пятидесятилетии Советской Армении. Приезжает, звонит, и даже если у меня хлопот полон рот, я тут же приглашаю его к себе.

Этой весной тоже приехал Мигран, обижен, что не отвечала ему. Объяснила, что была в Америке и после возвращения пишу книгу.

– Знаю, понимаю… Но Миграну должна была ответить. Кто знает, сегодня он есть, а завтра нету. Зимой мне худо пришлось и сейчас не очень-то хорошо, но решил: как бы там ни было, еще разок съезжу в Ереван… Расскажи, как там наши, в Америке? То, что есть у них школы, газеты, я знаю. Но дух наш народный при них еще? Говорят они по-армянски?.. Некоторые наши земляки в Гагре не хотели своих детей отдавать в армянские школы… Я пошел, пристыдил их. Сказал, что когда-то у нас в селе мой дед дал турецким чинушам взятку в пятнадцать золотых, чтобы на школьных свидетельствах имена и фамилии его сыновей значились и на родном языке… Теперь же, слава богу, у нас все есть на этой земле– и хозяйство, и дома, – и почему же вы сами своих птенцов хотите оторвать от стаи? Вчера я в Эчмиадзин ездил, видел католикоса, он спрашивает: «Мигран, что нового?» Говорю: «Вегапар[31], это я должен у тебя узнать, все новости на свете к тебе приходят».

Мигран был бледен, еще больше похудел, на его заострившемся лице с орлиным носом лихорадочно блестели глаза.

Я, как могла, успокаивала старика, пыталась изменить тему:

– Что там у вас, в Бзиби? Как твои дни текут?

– Этой весной взял да и наладился в Тбилиси, к Гамсахурдиа. Приехал, говорю ему, спасибо сказать тебе за то, что любишь армян. Говорю: пиши о двух наших народах побольше, чтоб лучше понимать друг друга.

– Где ты был в этот раз в Ереване? Видел памятник Вардану Мамиконяну?

– Собираюсь пойти… Сегодня утром поднялся к дворцу молодежи, трудно было, но решил во что бы то ни стало добраться… Красивое здание, жаль, что медленно строят, очень медленно, наверно, я уже не дождусь… Армии Вегнер закончил свою книгу про армян?.. Когда напечатают?..

Всем интересуется этот человек из далекого лесного ущелья… Его сердце и мысли как радиоприемник, который, протянув антенну из своего 6-го километра в мир, ловит все, что настроено на ту волну, которая соответствует его естеству, биению его старого сердца. И сам он словно целый отдельный мир, оторвавшаяся от родной горы и упавшая сюда, на берег Черного моря, глыба, за которой его земляки гамшенцы чувствуют себя уверенно, обретают силу.

Честно говоря, садясь сегодня за письменный стол, я не предполагала, что напишу о Мигране Гочяне. Но коли уж зашла речь о личности, о душевной цельности, о том, есть ли прямая связь между полнотой души и образованием, перед глазами сразу же возник образ моего давнего друга.

И Мигран не исключение. Сколько раз мне встречались вот такие люди, без всякого образования, но с напряженной духовностью, с постоянной тревогой за судьбу народа. И еще такое же беспокойное горение души я находила у людей, наделенных высочайшим интеллектом, достигших самых высот культуры, владеющих сложными тайнами искусства.

Если хотите, народ именно это. Прежде всего грунт, первооснова – пустившие корни в землю, превращающие эту землю, камень, дерево в хлеб, дома, машины труженики, которые несут в себе народное изначалие. А потом пошедшие в рост от этих корней, поднявшиеся из этой первоосновы избранники, вершины на горной гряде, которые создают рельеф и контуры, характер земли и которые видны издалека. Накипь же – те самые дельцы и деляги, лихорадочно выхватывающие у жизни все, что только удастся ухватить; как бы ни вылезали они на поверхность, все равно они преходящи, временны и не оставят никакого следа ни в характере, ни в исторической поступи народа.

12 мая, Егвард

Случилось так, что в один из самых разгульных, самых легкомысленных городов в мире – Лас-Вегас, можно сказать, в город-тунеядец, я приехала вместе с одним из самых сдержанных, самых серьезных и самых трудолюбивых среди встретившихся мне в жизни людей– писателем и редактором прогрессивной газеты «Нор ор» («Новый день») Андраником Андреасяном. В отличие от многих прочих западноармянских деятелей, Андреасян умудряется хлеб свой зарабатывать только редакторским трудом. Если представить себе, что такое для редактора здешней армянской газеты существование лишь на зарплату, особенно если сей редактор еще дерзнул обзавестись пятью детьми, и при этом хоть чуточку вообразить, что такое Лас-Вегас, то сразу станет ясно, что пригласил меня в Лас-Вегас не мой уважаемый собрат по перу. Пригласил его друг, владелец магазина радиоприборов Нубар Костанян. Сам Андраник, прожив в Америке свыше сорока лет, а в Калифорнии последние два десятилетия, еще не бывал в Лас-Вегасе. Да и сейчас сомневался:

– Очень хочется, но едва ли смогу… Кто выпустит завтрашний номер «Нор ора»?

– Это сделает кто-нибудь другой, например, ваш заместитель, – уговариваю я.

– Какой заместитель? Нас всего три человека, включая наборщика.

Кое-как Андреасян «уладил» свои редакторские дела, и мы отправились в путь из Калифорнии в штат Невада, в знаменитый Лас-Вегас. Дорога длилась часа четыре. Она пролегала по неприглядной, скудной, серой земле Невады. И, видимо, чтобы хоть как-то возместить несправедливость природы, в Неваде придумали привилегии, с помощью которых ей можно было превзойти другие штаты. Так, прежде всего здесь облегчен развод. В эту своеобразную Мекку совершают паломничество из других штатов те, кому – нож к горлу – приспичило развестись. А потом на месте заросшего бурьяном пустыря воздвигли Лас-Вегас, город – игорный дом, куда слетаются не только из других штатов, но со всего мира, чтобы дать волю своим слабостям и расстаться на этот раз не с мужьями или женами, а с содержимым своих карманов. Хотя на самом-то деле все они надеются умножить здесь это содержимое.

Использовать первую предоставляемую штатом Невада привилегию было для всех нас троих начисто исключено. У меня лично «нож к горлу» был приставлен еще тридцать лет назад, и без помощи Невады проблема эта в скромных условиях нашего Еревана хотя и не без сложностей, но вовремя была решена… Андраник Андреасян, как бы пылко он ни сражался на гражданской ниве, даже переходя подчас границы дозволенного, в семейных же делах не дозволял себе, как у нас говорят, даже ручеек перепрыгнуть… Нубар Костанян сравнительно недавно женился и боготворил жену. Следовательно, всем нам троим оставалось воспользоваться лишь вторым преимуществом Лас-Вегаса.

Прибыли мы в это благословенное место к вечеру. Нубар еще за несколько дней вперед заказал нам два Номера в одной из самых комфортабельных гостиниц – «Хилтоне», один мне, другой ему с Андраником. Едва мы устроились, как Нубар, лысеющий, но вполне энергичный и сияющий молодой человек, деловито сказал:

– Теперь мы спустимся.

– Куда?

– Вниз…

И мы спустились в этот «низ». С этого момента вокруг забурлила иная жизнь – стремительный, затягивающий водоворот, который мог, словно щепку, закружить вас и не выпустить, если бы, конечно, в лапы ему попали не такие отрешенные от страстей Лас-Вегаса субъекты, как Андраник Андреасян, и такая «охотница до зрелищ», как я, в четыре глаза наблюдающая здесь этот потусторонний мир… но только наблюдающая.

Трудно сохранить присутствие духа среди этих стоящих в ряд игорных столов, игорных ящиков – автоматов, игорных табло, игорных «колес счастья», среди пестрого жужжания вспыхивавших то и дело разноцветных электроглаз и больше всего нервного, натужного дыхания людей, толпившихся вокруг больших и малых игорных точек.

Наш наставник Нубар немедля приступил к обучению. Начал с самого примитивного. Купил на несколько долларов похожие на металлические монеты кругляки – жетоны, высыпал их в два бумажных стакана и, как два стакана молока, протянул нам, новичкам, молокососам. Из его слов выяснилось, что это какой-то вариант виденной мною уже в Японии игры «пачинко». Нужно было бросить эти кругляки в дырку игрового автомата, затем нажать на рычаг. На стеклянном лице ящика – рядами клетки с различными картинками. Если после нажатия засветятся сразу в одном ряду четыре одинаковых картинки, значит, счастье вам улыбнулось: автомат «выстреливает» массу таких же кругляков, которые со звоном вылетают из нижнего отверстия. Игрок может начать все сначала, и, если повезет, он на целые часы останется прикованным к этому металлическому искусителю. В игру эту включались самые «неимущие» – студенты, а чаще всего пожилые дамы.

Когда было исчерпано все наше «молоко», Нубар перевел нас во второй класс. Здесь научно-техническая революция ничего не изменила. «Колесо счастья» вращалось, как и в прошлые века.

Мне повезло, и вместо одного доллара я стала обладательницей пяти. Напрасно наш «учитель» убеждал не «топтаться на месте», а неизменно «двигаться вперед». Только перспектива игры на рулетке смогла оторвать меня от «колеса». Рулетка улыбнулась мне, как старой знакомой. В Бейруте, в «Казино де Ливан», впервые в жизни я попала в игорный дом, и в первую же минуту рулетка обласкала меня. Вместо взятых у меня пяти ливанских лир я получила в тридцать пять раз больше… С той же надеждой на взаимность подхожу и к лас-вегасской рулетке, но… с сожалением вновь убеждаюсь, что первая любовь не повторяется…

Вечером того же дня мы ужинали в гостинице «Стандус», в зале, напоминавшем знаменитое парижское «Лидо». На десерт здесь обычно «шоу» – концерт: пение, акробатика, танцы, юморески, – все на уровне высоких мировых стандартов.

Когда «шоу» кончилось, было одиннадцать вечера. Весь первый этаж «Стандуса» был наполнен тем же азартом игры, что и в «Хилтоне». Я чувствовала, что Нубар мечтает избавиться от обязанностей опекуна: научил нас «летать» – и хватит, теперь сами машите крыльями. Он привел нас к «колесу счастья» и смылся. Я была очень довольна. Тут же пустила в ход свои однодолларовики, включилась в дело. Молчаливый крупье пришелся очень кстати моему «знанию» английского. Все шло как в немом кино. Андраник Андреасян попробовал заняться тем же. Но делал это он так нехотя, без всякого аппетита, что «колесо», почуяв это, воздало ему. У нас говорят: «Как слепец взирает на бога, так и бог взирает на слепца…»

Было уже поздно, когда мы решили разыскать нашего «учителя»-дезертира и покинуть «Стандус». Нашли его у длинного стола, среди картежников. Игральные карты, словно магнитные плашки, приковали к себе их головы, не разрешая взглянуть вбок. Кое-как мы повернули голову Нубара в нашу сторону, дали понять, что пора и честь знать. Двинулись к выходу. Мимо стремительно прошел какой-то мужчина в летах, пузатый, с широкополой шляпой над круглым висломясым лицом.

– Один из техасских миллионеров. Я его знаю. Завсегдатай Лас-Вегаса, – просвещал нас Нубар, – играет на пятьдесят, сто, тысячу долларов… Смотрите, смотрите, сейчас все начнется…

Толстый техасец со взглядом, в котором было: если захочу, куплю и всю эту компашку, и крупье в придачу, – подошел, бросил на стол свои тысячи, взял карты и через минуту – как это вышло, не знаю, – словно фокусник, снял куш, собрал со стола все деньги и из кассы и стремительно продолжил свой путь.

Я припустилась за ним. Сей пузан всем своим обликом был настолько выразителен, что знание языка здесь не требовалось. Он с мастерством истинного артиста-мима, казалось, воплотил в себе дух Лас-Вегаса, и я не стесняясь открыто разглядывала его, как не стесняешься рассматривать актера, вышедшего на сцену.

Прежде чем он добрался до выхода, техасец еще раза два приближался к тому или иному столу, железно повторял ту же процедуру. И наконец с той же победоносной небрежностью вышел из гостиницы. На улице его ждали тележка с чемоданами, портье и швейцар. Ни одной минуты даже перед самым отъездом не хотел он потратить зря, упустить хоть малую толику «наслаждений».

Мы тоже сели в машину и отправились смотреть ночной Лас-Вегас.

Токио известен ночным освещением своей главной улицы Гиндза. Говорили, что весь Лас-Вегас – как Гиндза и даже больше. Но поди же, во время моего пребывания в Америке там начался энергетический кризис. На призыв президента экономить электроэнергию оперативнее всех откликнулся именно Лас-Вегас, явно стремясь утвердить свою крайнюю законопослушность. Огни зажигались лишь в строго определенной очередности. Таким образом, я насладилась вечерним Лас-Вегасом, как говорится, «только местами». Однако и эти «места» позволяли составить представление о целом.

Лас-Вегас – это особый мир, не знающий себе подобного. Если классический Монте-Карло – огромный, но всего лишь один игорный дом, то Лас-Вегас – это игорный город, тянущийся километрами. Улицы, площади – все строилось и приспосабливалось именно к этой цели. «Игровые точки» не только в игорных домах, но повсюду – в гостиницах, ресторанах, кинотеатрах, парикмахерских, магазинах, на улицах, на стенах домов. Даже все сувениры символизируют игру и игорные дома. В качестве самого редкостного сувенира продаются «бывалые», прошедшие огонь и воду, истершиеся карты… А в одном магазине я увидела пирамидку, сложенную из золотящихся металлических центов. В другом с виду кучка долларов, а сверху настоящие долларовые ассигнации, и все это залито прозрачной пластмассой. Своего рода наглядные пособия, каждодневно вдохновляющие на «делание денег».

– Как вам спалось? – спросил на следующее утро Нубар.

– Спасибо… А вам?

Нубар мнется. Бедняга, он, оказывается, вечером, наконец освободившись от нас, снова спустился «вниз».

Сегодня Нубар и вовсе решил спровадить нас с Андраником подальше. В игорном доме «Циркус» название свое оправдывали лишь несколько колец и сетка, свисающие из-под купола. Все остальное – партер, и амфитеатр, и ложи, и ярусы – было заполнено тем же пестрым жужжанием разноцветных электроглаз, ненасытных автоматов и всеми остальными игорными аксессуарами.

Здесь бывают цирковые представления, и Нубар повел нас в одну из лож, откуда удобнее смотреть на кольца.

– Когда приезжаем сюда с женой и детишками, всегда сажаю их в эту ложу, – говорит Нубар…

Он и нас усадил в ложу своих «детишек» и, успокоенный тем, что нам есть чем заняться, исчез. Мы с Андраником оказались точно в таком же положении, как герои рассказа О’Генри, где отец по блату устраивает на перекрестке пробку, чтобы у сына было время сделать предложение сидящей рядом в машине девушке.

Мы познакомились лет десять – пятнадцать назад в Армении, издалека слыхали о делах и жизни друг друга, и вот когда снова встретились в Лос-Анджелесе, у нас не представилось времени спокойно посидеть и поговорить. И «пробка» в ложе этого «Циркуса» оказалась удобным случаем, чтобы объясниться в любви если не друг другу, то общему предмету нашего поклонения – Армении. Под куполом уже летали вверх и вниз артисты, играл оркестр, малыши вокруг блаженствовали, ликовали, визжали, а мы – все о том же. И только когда артисты в знак благодарности выпустили в зал для ребятишек разноцветные воздушные шары и один из этих шаров попал в нашу ложу, только тогда мы опомнились, сообразили, где находимся, и даже удивились: а зачем мы здесь?

День уже кончался, вечером билеты в оперу в Лос-Анджелесе, а мы все еще в «Циркусе». Нашего «блудного отца» Нубара мы опять обнаружили у длинного стола, впившегося в карты. Он глядел на нас как лунатик, передвигающийся по карнизу крыши. Было жалко и даже опасно окликать его. Однако мы рискнули. Нубар пробормотал: «Еще немножко посмотрите цирк, я сейчас приду»– и снова пошел по карнизу… Но мы не вернулись в цирк. Слонялись по закоулкам игорного дома. Неожиданно в сутолоке перед нами остановился уже немолодой человек и с ним разодетая рыжая дама. На какое-то мгновение просветлев, он посмотрел на нас.

– Вы армяне?

– Да, армяне, – обрадовалась я.

– Где родилась? – как истый американец, тотчас же перешел на «ты» наш новый знакомый, путая армянский деревенский диалект и американское произношение. Так же смешаны были в нем крестьянская внешность и суперамериканское его снаряжение.

– Я из Армении, – похвалилась я.

– Я тоже был там… По приглашению земляков из Гаджна. Родом оттуда.

– Понравилось вам? – накинулась я на него.

– Неплохо. Но пробыл я там только три дня. Много всяких дел, не мог остаться…

– А чем вы занимаетесь? – постепенно гаснет мой порыв.

– Я?.. Я – Магалян. Не слышали?! Во Флориде у меня большая фирма «Домашняя мебель».

– А это Сильва Капутикян, поэтесса. – И, увидев, что тот не совсем точно представляет себе мою «фирму», Андреасян поясняет: – Книги, книги пишет. Об Армении, о спюрке…

– A-а, очень рад, – покровительственно произносит господин Магалян и протягивает руку для прощанья. – Будь здорова. Спешу. Дело есть дело.