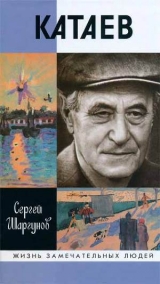

Текст книги "Катаев. Погоня за вечной весной"

Автор книги: Сергей Шаргунов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 38 (всего у книги 52 страниц)

Она хотела веселиться, а не обсуждать тяжелую политику…

Арест Берии (и вместе с ним начальников МВД в большинстве областей и министров МВД в союзных республиках) изменил расстановку сил во власти и ослабил «репрессивный аппарат». Вскоре центр принятия решений переместился из Совмина, который возглавлял Георгий Маленков, в ЦК партии, где первым секретарем в сентябре стал Никита Хрущев.

17 января 1954 года Чуковский записал: «Снег. Метет со вчерашнего вечера. Встретил Катаева – весь засыпан снегом, коричневая фетровая шляпа, щегольское пальто. Лицо молодое, смеющееся, без обычной отечности. Похвалил мою статью о текстологии – в будущем “Новом Мире”. Идет к телефону в контору. – “Эх, завел бы я телефон дома, да жена, да дочь… целый день будут щебетать без умолку. Посадить бы стенографистку – о чем они говорят, боже мой!” Написал рассказ о Максе Волошине – и о жене его Марии Степановне. “Я три года наблюдал ее в Коктебеле. Святая женщина, а отдала свою душу вздору. Я вывел их под псевдонимами, но узнают, и больше мне в Коктебель нет пути”».

Этот рассказ – «Вечная слава» – вышел в «Огоньке» 24 января. Максимилиан Волошин (еще с Одессы времен Гражданской войны нелюбимый Катаевым, однако и адресат его письма в 1923-м с «самым сердечным приветом») назван Аполлинарием Востоковым, его вдова – Ольгой Ивановной. «Сам Востоков давно умер, забыт, его стихи помнят лишь немногие ценители… дом напоминал не столько базилику, сколько караимскую синагогу… Он ходил по окрестностям в греческой тунике по колено и сандалиях на босу ногу… Он свел с ума множество бездельников… В доме всегда живет несколько бестолковых старушек, поклонниц Востокова, которые помогают Ольге Ивановне поддерживать легенду о необыкновенной личности поэта и об его вечной славе… Подобно Душечке Ольга Ивановна потеряла себя и все время жила, как во сне, даже после смерти мужа». Волошинский дом пережил немецкую оккупацию, и Катаев сталкивает старуху, лелеющую призрачную «вечную славу» покойного декадента, с «вечной славой» неудачного советского десанта и того юного моряка, который отверг ее просьбу укрыться и погиб, как и его товарищи.

В 1950-е годы Чуковский любил прогуливаться с соседским псом: «Вечером вышел на прогулку вместе с Мишкой (собакой Катаева). Мишка видит цель прогулки в том, чтобы полаять у каждого забора, за которым тявкает собака. Полает и бежит ко мне похвастаться. Я говорю: “молодец, Мишка!” – и он с новыми силами кидается в новый бой. И снова подбегает ко мне за похвалами и поощрением». От имени «катаевского Мишки» сатирик Александр Раскин даже сочинил стишок, адресованный Корнею Ивановичу и преподнесенный ему в 1950 году на день рождения:

От души желаю

Счастья и добра,

В Вашу честь я лаю

Каждый день с утра.

От моих хозяев

Долго ждать еды…

Валентин Катаев

Весь ушел в труды.

То сюжет, то форма,

То аванс… увы…

Ну а что до корма,

То уж это – Вы.

И так далее…

А вообще, жители писательского поселка находились в сложных отношениях друг с другом, как бы вращались в магнитном поле зависти, обид, подозрений, взаимной иронии и неприкрытой злобы.

Например, на улочке поселка в послевоенное время между Катаевым и Пришвиным случилась стычка, чуть не переросшая в кулачный бой.

«Встретил Катаева, – записал Пришвин в дневнике, – и, чтобы не молчать, спросил о собаке его покойного брата. Я не первый раз его об этом спрашиваю и вполне его понимаю, что он обозлился. Я, говорит, не люблю ни собак, ни охоты. Началось ожесточенное quiproquo. И почуяв, что он зарвался, пошел на отступление. – Охота, – говорит, – это у вас поза, но писатель вы превосходный: какой язык, но пишете вы не о том, что надо. – Как! – закричал на него я, наступая и сжав кулаки. – Я именно тот единственный, кто пишет, что надо. Так и запомните: “Пришвин пишет только о том, что надо”. После того Катаев смутился и смиренно сказал: – А может быть, и правда: пишете, что надо. То-то, – сказал я. И простился довольно дружески».

Анатолий Рыбаков вспоминал переделкинскую прогулку с Кавериным:

«Повстречался нам однажды Катаев. Я с ним поздоровался, Каверин неопределенно качнул головой, тоже вроде бы поприветствовал, и ускорил шаг. Потом сказал:

– Боюсь этого человека.

– Почему?

– Не знаю, но боюсь.

– У вас есть к тому основания?

– Никаких. Но боюсь, ничего не могу с собой поделать».

Позднее Каверин обзавелся основаниями – и стал не здороваться с Катаевым гордо и идейно-убежденно[134]134

Между тем в 1949 году, будучи членом редколлегии «Нового мира», Катаев проталкивал публикацию первой части «Открытой книги»: «Написано ярко, пластично, остро и вместе с тем лирично – “по-каверински”. Доставляет громадное удовольствие в чтении».

[Закрыть].

А вот у главреда «Знамени» Вадима Кожевникова, по воспоминаниям его дочери Надежды, при виде Катаева «появлялась улыбка драчливого озорника, предвкушающего стычку, поединок словесный, укус за укус. И тот и другой язвили с наслаждением и с неменьшим удовольствием расставались».

Сын писателя Павла Нилина Александр вспоминает: «Эстер Давыдовна сказала как-то моему отцу (отец к Эстер относился очень хорошо, предпочитал одновременно с нею смотреть кино в Доме творчества, вспоминая, как она громко смеется по ходу сеанса) со всей своей очаровательной непосредственностью: “Как вас любит наш Павлик, он буквально не дает Валентину Петровичу и полслова плохого сказать о вас”. Из чего нетрудно было сделать вывод, что в кругу семьи Катаев своего критического отношения к Нилину не скрывал. Что-то похожее происходило и у нас. Отец, правда, не говорил о Валентине Петровиче плохо, но всегда с долей насмешки – и далеко не всегда по делу… Потомок крестьян, он, например, смеялся над тем, что сын преподавателя реального училища Валентин Петрович косит у себя на участке траву (под Льва Толстого). Если матушка наша говорила, что Катаев всегда очень приветлив с детьми, отец обязательно добавлял, что и с молодыми женщинами – тоже…»

Мирок был тесным. Тот же Нилин юнцом на рассвете столкнулся с эротическим откровением: «В окне у Катаевых обнаженные женские руки энергично распахнули “синие полосы занавесок” – и я увидел жену Валентина Петровича, прекрасную Эстер, как показалось мне в первую секунду, ню, но на самом деле только топлес».

«РАЗОБЛАЧЕНИЕ КОРНЕПЛОДОВЩИНЫ»

14 марта 1954 года прошли выборы в Верховный Совет СССР. Репортаж в «Литгазете» о голосовании Катаев превратил в маленькую пейзажную поэму под названием «Светло и ясно», напоминавшую пестрое пирожное: «Изумительный день. С утра до вечера ни единого облачка. Небо того особого, предвесеннего цвета, который трудно определить. Оно и голубое, и нежно-зеленое, и фаянсово-белое. За городом на полях, в лесах еще лежит снег. Он как бы облит сверкающей глазурью наста. Дороги потеют на солнце… С ветвей иногда сыплется легкий снежок и повисает в воздухе, как брошенная кисея. Это на ветках прыгают толстые щеглы в клубнично-серых жилетках».

23 июля 1954 года на заседании Секретариата ЦК КПСС под председательством Хрущева разбирали дело главреда «Нового мира» Александра Твардовского, преждевременно открывшегося новым веяниям.

Важная деталь, которую обычно пропускают: сам Твардовский в ЦК не явился, что было немалой дерзостью – запил («Твардовский затосковал, занедужил… С вечера он пил крепчайший чай… Но рано утром выскользнул из дома и исчез», – писал литератор Владимир Лакшин).

Среди прочих выступал Катаев, вспомнив, как Твардовский отверг его «Поездку на юг». Что ж, месть была одним из ключевых мотивов во взаимных «проработках». (В том же 1954-м Шолохов вышел из редколлегии журнала обиженный: Твардовский не воспринял куски из его второй книги «Поднятой целины».)

А главное, Твардовский сам вспомнил об этой обиде Катаева и публично обвинил его в манкировании обязанностями еще 29 января 1952 года на Секретариате Союза писателей: «Более или менее активно участвовал Катаев… Но, к великому сожалению, после того как редакция “Нового мира” отклонила предложенную им работу, товарищ Катаев устранился от работы в редакции».

Но несомненно и другое: уже битый и оглушенный «новомирец» Катаев испытал боязнь – обличительная волна опять накроет его… И спасался… По мнению исследовательницы Марины Аскольдовой-Лунд, опросившей свидетелей бурь вокруг «Нового мира», «деморализованный» Бубенновым, Катаев «до поры до времени предпочитал держаться за Твардовского и не конфликтовать с ним». Но теперь, по законам жанра, пришлось говорить супротив (что не мешало в дальнейшем Катаеву печататься у Твардовского, а Твардовскому защищать Катаева от мемуарных укусов Эренбурга).

Важную роль на заседании играл Михаил Суслов, прибиравший к рукам «идеологию». Часто можно услышать: Суслов благоволил Катаеву еще с 1947 года и периодически обращался с просьбами, от которых сложно было отказаться.

В вину Твардовскому ставили готовившуюся к публикации поэму «Теркин на том свете». Катаев, по утверждению Лакшина, «испещрил поля верстки» вопросительными знаками и восклицаниями. Однако, по свидетельству сотрудницы «Нового мира» Софьи Карагановой, когда первый раз услышал продолжение «Теркина» из уст Твардовского, «выступил горячо»: «О чем мы говорим?! Поэму немедленно надо в набор!» – Здесь нет противоречия. Нужно отметить – «крики на полях» были в характере Катаева и не мешали согласию на публикацию. Писатель Григорий Свирский в начале 1950-х годов в «Новом мире» увидел свою рукопись с резкими пометками и остался благодарен: «Катаевские замечания раз и навсегда отучили меня от привычно-“приподнятой” в те годы советской стилистики. На полях, в трех-четырех местах, размашисто, красным карандашом, было начертано памятно, как выстрел: “Сопли!”, “Вопли!” Снова “сопли!”. И даже немыслимо многословно: “Сопли и вопли!” У меня сердце упало. Однако в завершении – “выправить и – в печать!”»…

В ЦК ругали «Новый мир» и за статью прозаика Владимира Померанцева «Об искренности в литературе», противопоставлявшего «проповеди» – «исповедь», и за несколько других статей – например, литературоведа Михаила Лифшица против Мариэтты Шагинян (издевавшегося над ее писательской несостоятельностью). Между тем, когда Катаев по-дачному судачил с Чуковским, он резкую статью Лифшица, конечно, приветствовал. «Он говорит, – записал Чуковский, – что она была злее и прямее да ее почистили в редакции. О скоропалительности Мариэтты было сказано, что она “наполеоновская”. К Наполеону пришла красавица и хотела завести с ним роман. Наполеон вынул часы и сказал: “Сударыня, я согласен, у меня есть пять минут”».

Секретариат ЦК КПСС вынес постановление «Об ошибках журнала “Новый мир”», «освободив» Твардовского от должности главного редактора (займет ее снова в 1958-м).

11 августа Президиум Союза писателей осудил «неправильную линию журнала» и опять назначил главредом Симонова (он уходил в 1950-м).

Эхом того скандала стала катаевская статья в «Литературной газете» «Ждем решения коренных вопросов», вышедшая 14 декабря (накануне второго писательского съезда). Он решил вернуться к летним разборкам: «Откуда эти теорийки “искренности в литературе”, от которых за версту разит давно уже похороненной идеалистической “теорией живого человека” недоброй памяти “рапповских” времен? Хорошо, что подлинная партийная критика вовремя вскрыла гнилую сущность подобных выступлений, а общественность единодушно их осудила. Но сделаны ли из этого прискорбного происшествия надлежащие выводы? Мне думается, что не сделаны».

В этом месте надо обратиться к убийственно пародийной и самопародийной пьесе «Случай с гением», в которой крупно показана «обнаженка» писательского сообщества – взаимные порицания на собраниях и похвалы на торжествах, сливающиеся в общий гул. Катаев словно бы объяснялся за прошлые и будущие реплики в театре абсурда, где попеременно жертвой и палачом становился почти каждый участник «литпроцесса»… Для воспроизведения правоверно-канцелярской лексики не требовалось никакого гротеска…

Вот в Союзе писателей решили, что Корнеплодова «будут выгонять из организации», и немедленно берет слово жених его дочери, начинающий прозаик Бурьянов: «Я должен реабилитироваться. Я хочу выступить с разоблачением корнеплодовщины». Сироткин-Амурский, писатель с Дальнего Востока (уж не пародия ли на Фадеева?), горестно сообщает обличаемому: «Посудите сами, разве мы можем поступить иначе? Ведь это – литература, советская литература. С этим шутить нельзя». Предварительно он подбивает выступить критика Мартышкина (не Ермилова ли?), «так как это вопрос глубоко принципиальный».

«Мартышкин. А как на это смотрит руководство?

Сироткин-Амурский (добродушно смеясь). Разумеется, одобрительно.

Мартышкин. В каком смысле одобрительно: одобрительно – да или одобрительно – нет?

Сироткин-Амурский (добродушно смеясь). Одобрительно нет».

Затем положение дел меняется, Корнеплодова чествуют все, не исключая и Бурьянова. Дочь юбиляра сообщает матери: «Если бы ты только слышала, какие мерзости он только что, вот здесь, сию минуту, говорил про папу, про нас всех!..»

«Корнеплодова. Что? Небось отмежевывался?

Бурьянов. Отмежевывался, Софья Ивановна.

Корнеплодова. Ну и правильно сделал. Зачем ему голову зря под топор класть? Так умные люди не делают. Цени его, Надя. Он у тебя умный. Он далеко пойдет».

15 декабря в Кремле начался II съезд писателей СССР.

На съезде ощущалась рассеянность, словно бы вынули стержень – сказывалась неопределенность в верхах, отсутствие «главного». Шолохов с трибуны обвинил съезд в «классическом спокойствии» и вызвал этим неудовольствие властей. Шварц вспоминал: «Стал постепенно засыпать под монотонные вопли помавающего кулаками Суркова. И, оглянувшись, увидел, что я не одинок. Черные, нет, смуглые до черноты соседи из Средней Азии спали откровенно. Один даже улыбнулся во сне… Вот у самого докладчика язык стал отказывать. Вместо “миллионы людей” он сказал “миллионы рублей”».

Катаевское выступление на съезде (за неимением вождя во славу «советской власти») было совершенно дежурным («отметился»). В первых строках он вспоминал, как когда-то пил до утра в Сорренто, и настаивал: «Горький до мозга костей был человек партийный». Имя Сталина уже не звучало, поэтому у многих вызвало недоумение покаянностальное признание: «Когда чувство партийности во мне ослабевало, я писал плохо, когда чувство партийности во мне укреплялось, я писал лучше». «Это выступление, уместное четверть века назад, в новых условиях выглядело расчетливо-наивным и примитивным, – отмечал в дневнике Кирпотин. – Я его слушал, и мне было неловко».

Однако за всем «лоялизмом» скрывались прагматичные причины – Катаев придумал новый журнал, который вскоре и возглавил.

Между тем в дни съезда посмертно реабилитировали Бабеля…

Среди тех нескольких, кто ходатайствовал об этом, как я уже упоминал, был Катаев.

«ЮНОСТЬ»

«Будущие мои биографы… – писал он. – Впрочем, если таковые окажутся, в чем я сильно сомневаюсь… Так вот, будущие мои биографы с большим удивлением обнаружат, что в один прекрасный день я стал редактором небезызвестного иллюстрированного ежемесячника под названием “Юность”, придуманного мною в часы одиноких ночей во время бессонницы».

Что ж, настал момент показать и этот яркий лоскут вашей биографии, Валентин Петрович.

II съезд писателей СССР еще шел, когда вы объявили в «Литературной газете» (20 декабря): «Наш новый журнал будет называться “Юность”. Само название говорит о том, какому читателю он будет адресован, и о том, каков должен быть его характер… Мы будем стремиться, чтобы каждая из ста шестидесяти страниц журнала была интересной, чтобы юный читатель, получая очередную книжку “Юности”, мог беседовать с нею, как с душевным, много знающим и умеющим увлекательно рассказывать другом». О том же – в письме ЦК еще 30 сентября 1954 года.

Конечно, тут было некоторое лукавство: готовился (и получился) не просто молодежный журнал, а штаб новой литературы. Сквозь анонсик проступали заветные переживания о «загубленном» и амбиции – влить свежую кровь…

При Катаеве дебютировали или напечатали удачнейшие свои произведения практически все лидеры новой прозы, поэзии, критики. Изначально тираж составлял 100 тысяч экземпляров, но к началу 1960-х годов превысил полмиллиона. Тогда это был рекорд.

А ведь изначально его приглашали на невинный «журнал для школьников» под названием «Товарищ», он согласился, внес коррективы и круто развернул проект…

Катаеву нравилась возня с молодежью. Он разговаривал с ней хлестко, парадоксами. В 1950-м сказал 25-летнему Трифонову, что в два счета сделал бы из него Ильфа и Петрова. В 1951-м, возглавив семинар прозы на Всесоюзном совещании молодых писателей, объяснял: «Музыка есть не только в тексте, но и в подтексте, – та внутренняя музыка, которая пронизывает всю вещь. Вот в нее и вслушивайтесь». В 1955-м, накануне очередного совещания молодых, бойко делился с ними опытом через «Литгазету»: «Мне приходилось на время воображать себя и мадам Стороженко, и торговать раками…»

С первых дней «Юности» с Катаевым стал работать журналист Леопольд Железное, чья жена Мира, сотрудница Еврейского антифашистского комитета, была расстреляна в 1950-м.

Литератор Илья Суслов, друживший с дочерью Железнова и с ним самим, пишет, что после расстрела Миры он оказался в изоляции, друзья при встрече переходили на другую сторону улицы. «С огромным трудом он нашел место младшего литсотрудника в журнале мод и тем поддерживал свое жалкое существование». И вот буквально на улице он встретил «знакомого по правдинским делам» Валентина Катаева.

Катаев пожал ему руку и сразу предложил прийти в «Юность» не кем-нибудь, а ответственным секретарем.

По воспоминаниям Железнова, у Катаева был «абсолютный литературный вкус»: «Впрочем, он был не только редактором, но и организатором нового журнала для юношества. Он вдохнул в него жизнь и дал ему такое прекрасное название… С легкой руки Катаева название “Юность” вошло в широкий обиход. Появились радиостанция “Юность”, многие молодежные кафе и даже одна из станций на железной дороге…»

Работавший в «Юности» литератор и искусствовед Юрий Овсянников рассказывал: «Законом было: “Юность” не должна походить ни на один из существующих журналов. Катаев всех нас заставлял учиться нестандартности… Каждому новому номеру радовался: оглаживал, обнюхивал:

– Ребенок же родился!..»

Инна Гофф, которую он рекомендовал в Союз писателей и позвал сотрудничать в журнал, восторженно вспоминала: «Я приехала к нему в Лаврушинский. В небольшом кабинете пестрело множество раскрашенных акварелью и гуашью листков, – варианты обложки… С каким тщанием и любовью выбирал Валентин Петрович “наряд” для своего детища. Чувствовалось, что для него очень важно, в каком виде оно явится в свет… Валентин Петрович был просто создан для роли Главного Редактора “Юности”. Закипела жизнь во флигеле особняка на улице Воровского. Закипел самовар – Катаев подарил его редакции. Здесь все делали весело – обсуждали, принимали (и отвергали!) рукописи. Рисовали шаржи и карикатуры, иногда прямо на стенах, по известке… День рождения журнала справляли ежегодно. С пикниками, выездами “на природу”. Выпускали памятные значки…»

Между прочим, огромный самовар, купленный Катаевым, разводили на углях во дворе. (Когда Катаев покинул «Юность», самовар мистическим образом развалился.)

«О, эти редакционные чаепития, – восклицал Андрей Вознесенский, – с широким шумом самовара, не электрического, новомодного, нет, натурального – на сосновых шишках, древесных углях… Журнал основать – как город заложить».

Катаев, купивший к самовару «полтора килограмма сахара, четверку чая и большую связку баранок», полагал все это необходимым для того, чтобы придать коллективу «возможно более семейный характер». Чаепития проходили в его кабинете, а вечером мужчины отправлялись в соседний Дом литераторов, «где после надоевшего редакционного чая можно было прополоскать горло другими напитками». Наиболее даровитых авторов он угощал французским коньяком «Наполеон».

Катаев сердился, что журнал выходит в середине или конце месяца, а не первого числа, что нервировало и подписчиков. Призывал к порядку, обещая всех повести в ресторан. Когда «Юность» наконец стали выпускать в срок, он за свой счет устроил шикарный банкет в «Праге» более чем на 50 человек.

В журнал хлынула молодежь. Катаев сам отбирал для публикации то, что ему нравилось, сам создавал штат. Он купался в «Юности», как в молодильной ванной. Он давал шанс людям без связей, стажа, статуса, имени, и они проветривали литературу, принося в нее уличные голоса… «Катаев не придавал особого значения известности и местожительству автора», – свидетельствовал Николай Старшинов, возглавивший отдел поэзии.

Драматург Виктор Розов вспоминал звонок из того 1955-го: «Я еще жил в бывшей келье Зачатьевского монастыря, в котором на два громадных коридора с двадцатью четырьмя кельями был один телефон. Однажды, пробежав стометровку и взяв трубку, я услышал незнакомый женский голос: “Виктор Сергеевич, я звоню по просьбе Валентина Петровича Катаева. Организовывается новый журнал для молодежи. Называться он будет ‘Юность’. Валентин Петрович спрашивает, не согласились бы вы стать членом редколлегии”. Слегка растерявшись, я ответил: “Да”. Растерялся оттого, что к тому времени еще только-только проклевывался в литературу и чувствовал себя литературным птенцом, и вдруг такая честь – пригласил сам Катаев, который для меня был одной из вершин нашей литературы. И редколлегия была такая мощная: Самуил Маршак, Ираклий Андроников, Николай Носов, Григорий Медынский, художник Виталий Горяев. Всех я знал раньше, любил. Какие же интересные были наши заседания редколлегии! Свежие, бурные – время-то было замечательное…»

В присутствии Ираклия Андроникова заседания редколлегии растягивались на долгие часы: он травил байки и пародировал выступления разных писателей.

Добавим сюда имя Мэри Лазаревны Озеровой, возглавившей отдел прозы. «Она очень бережно относилась к авторам, умела сразу угадать талант и знала, как пробивать рукопись», – отзывался о ней Гладилин.

Василий Аксенов вспоминал: «“Юность” поразила всех хотя бы просто своим дизайном, необычными шрифтами, новым форматом. Вслед за этим она едва ли не буквально распахнула окно в сверкающий и грохочущий мировой океан, сделав одной из самых первых своих ударных публикаций “Путешествие на Кон-Тики” норвежского исследователя Тура Хейердала… Спустя некоторое время на страницах “Юности” появились записки французского исследователя глубин Кусто. Журнал заявлял себя сторонником всего самого современного, передового, модного, будь то ныряние с аквалангом, кибернетика, фигурное катание… О литературном движении американских битников мы узнали почти сразу же после его зарождения».

Катаев признавал, что публикация записок норвежского путешественника, переплывшего океан на деревянном плоту (их ему посоветовал Долматовский), сразу подняла тираж. Дальше планировались «Старик и море» Хемингуэя и «Маленький принц» Сент-Экзюпери, но оба раза отговорили коллеги по литпроцессу, ссылаясь на мнение «высших сфер»: «Будучи от природы мальчиком сообразительным, я с душевной болью отказался от печатания» (и обе вещи спустя короткое время вышли в других журналах).

«– Довольно! – мысленно закричал я».

Когда в редакцию начали поступать рукописи неизвестных, вспоминал Катаев, «я твердо решил не сдаваться, несмотря на зловещее гудение самых разнообразных “друзей” нашего молодого журнала… Напечатал. К общему удивлению, обошлось. Засияли новые имена, и тираж “Юности” пополз вверх, как температура у гриппозного больного, однако до воспаления легких дело не дошло, и мы отделались легким испугом».

По сегодняшним меркам иногда сложно понять, в чем состояла авангардность издания. Но непривычной была просто сама интонация, раскованная, динамичная, непринужденная.

Дебюты сыпались один за другим…

Анатолий Гладилин – 21 год, повесть «Хроника времен Виктора Подгурского» (под конец чтения Катаев даже вытер слезу). Евгений Шатько – 26 лет, рассказ «Разъездной инспектор Кашкина». Анатолий Кузнецов – 28 лет, повесть «Продолжение легенды». Владимир Амлинский – 22 года, рассказ «Станция первой любви». Анатолий Приставкин – 27 лет, рассказы «Трудное детство». («Он вычислил Приставкина, – писала Гофф о любимом главреде. – У него вообще был этот дар. Дар диагноста».)

Евгений Евтушенко, опубликовавшийся в журнале в двадцать пять, вспоминал так: «Я был должником Катаева, он напечатал мой первый рассказ “Четвертая Мещанская” в “Юности”, расхвалил его на Съезде писателей, да еще и привез мне в подарок из Америки мою мальчишескую мечту – ковбойский шнурок с гравированной пластинкой, в которую был вделан кусочек аппалачской бирюзы. Я не знал ни одного другого главного редактора, который был не только сам знаменит, но так обожал делать знаменитыми других. Катаев был крестным отцом всех шестидесятников».

И действительно, бескорыстная радость при открытии талантливого – эти изначальные качества Катаева раскрылись по полной. Дорвался…

Слишком часто главные редакторы пытаются сверкать на фоне тусклого; Катаев, наоборот, желал, чтобы в журнал собралось как можно больше ярких.

В каком-то смысле «крестный отец» сформирован своих «крестников», приложив и уверенную руку, и отзывчивое сердце и к образу «звездных мальчиков», и к их «новой прозе», пускай местами неряшливой, но раскрепощенной (не в этом ли идея мовизма?). Гофф так прямо и отмечала: «Выработался определенный стиль “юношеской повести” – бесхитростной, доверительной или претендующей на откровенность. Изрядно сдобренной юмором, современным жаргоном, сленгом, на котором тогда изъяснялись и сами авторы, сверстники своих юных героев».

Это не была проза, написанная в подражание мэтру. Он помогал другим создавать «другую», «передовую», новейшую литературу…

Пожалуй, игра с молодежью подпитала позднюю катаевскую литературу, когда он всех перегнал, переиграл, перестрелял, словно самый дерзкий дебютант…

«Катаев вольготно делился с молодыми своим искусством, своими художническими тайнами, – вспоминал писатель Анатолий Алексин. – Потому, наверное, “Юность” при нем стала для них взлетным, стартовым полем… Спасибо Мастеру за то, что и меня он не только пригласил в журнал, но и создал у меня счастливое ощущение, что каждую мою новую повесть и новый рассказ в “Юности” ждут… Убеждал меня, что надо писать не главами и не абзацами, а строчками».

«Работать с ним было приятно, – вспоминал Анатолий Рыбаков. – Понимал. Любил детали. На полях моей рукописи “Приключения Кроша” против слов Кроша: “Я танцую вальс в обе стороны, поворачиваясь и левым, и правым плечом” – поставил восклицательный знак: понравилось, вспомнил, наверно, свои гимназические годы».

В 1956-м в «Юность» из Хабаровска пришел большой пакет со стихами Риммы Казаковой – взяли. В 1958-м напечатали стихи 25-летнего Андрея Вознесенского, в 1960-м – стихи 23-летней Беллы Ахмадулиной. Роберт Рождественский, Булат Окуджава, Юнна Мориц, Новелла Матвеева, Николай Носов с «Незнайкой в Солнечном городе»…

Одним из сильнейших был юмористический раздел «Пылесос». Журнал не чурался «низких жанров». Надо было обладать первоклассным вкусом Катаева, чтобы дать место бульварной литературе. Все время редакторства он печатал детективы, научно-фантастические и приключенческие произведения.

Николай Старшинов вспоминал: «Я почти ежемесячно получал от него благодарности то за публикацию неизданных еще стихов С. Есенина или Д. Кедрина, то за новые подборки Н. Заболоцкого или Л. Мартынова, то за удачные подборки молодых поэтов». На каждый номер «под поэзию» отводилось от восьми до десяти полос.

– Смотрите, это же прелестно! – восторгался Катаев стихами девушки из Ташкента Светланы Евсеевой:

Я доила коров. Выгребала навоз.

И на рынке, где грубые вкусы,

Гребешки покупала для жирных волос

И стеклянные красные бусы.

Ему был люб жаркий и шершавый типаж простушки – Мотя (сестра Гаврика).

Кстати, Катаев уговаривал Старшинова, любившего Есенина, написать повесть о детстве и юности поэта: «А я вам, имейте в виду, постараюсь кое-что подсказать. Ведь я был знаком с ним…» Великий комбинатор пытался замотивировать Старшинова тем, что он станет богат и знаменит: «А иначе вы при всей вашей любви к поэту отдадите его в чужие руки ремесленников, которые все окончательно испортят, да еще и наживутся на этом».

Когда Старшинов все же признался, что не готов, Валентин Петрович обозлился:

– Я думал, что вы – человек дела, что с вами можно серьезно говорить… А вы на это совершенно не способны…

Но оставался неизменно добр к молодому сослуживцу, так что тот всегда вспоминал о нем с благодарностью.

«Однажды я попал, мягко говоря, в очень неловкое положение[135]135

Очевидно, подразумевается хмельной дебош в ЦДЛ.

[Закрыть], и мне грозили всякого рода неприятности по линии Союза писателей. Катаев знал об этом, позвал меня, побеседовал со мной очень тактично, поскольку вопрос был деликатный, выразил свое отношение к нему и ко мне:

– Дело это сугубо личное, и я – имейте в виду – не намерен принимать по отношению к вам никаких мер даже в том случае, если Союз писателей решит вас наказать…

Конечно, это было значительной человеческой поддержкой в такое нелегкое для меня время…»

Старшинов отмечал, что слово «прелестный» было у Катаева одним из самых любимых.

«– Послушайте, – обращался он ко мне обычно, – в этом номере опубликована прелестная подборка стихов Леонида Мартынова. Постарайтесь взять у него еще что-нибудь для следующего года…

– Послушайте, – говорил он мне, – позвоните Евтушенко. Пусть он зайдет в редакцию. Я привез для него из Америки целый набор прелестных галстуков. Ведь он коллекционирует их…

– Послушайте, – укорял он меня за чьи-то стихи, – это же ни к черту не годится… Их писал слепой человек…»

Но Катаев отказывал и зрячим. В 1959 году прозаик Юрий Казаков предложил «Юности» рассказ «Звон брегета», который в редакции многим понравился, но был отклонен придирчивым главредом, решившим лично объясниться с автором. Железнов присутствовал при их разговоре и его записал. Эта запись интересна хотя бы тем, что позволяет ознакомиться с некоторыми художественными идеями и наблюдениями Катаева.

«Катаев. Ваш рассказ может быть напечатан и в таком виде, но я хочу предупредить вас, как писатель писателя: вы находитесь на опасном пути. Вся манера письма, вся интонация, вся музыка произведения заимствованы вами у Бунина. Я очень люблю Бунина. Но ведь у Бунина свое, а у вас заимствование… Дело в том, что вы могли заимствовать не прямо у Бунина, а через посредство других писателей, на которых Бунин оказал огромное влияние. Например, у Паустовского. Это как инфракрасные лучи или как эманация радия. Вы их не видите, а они на вас оказывают воздействие.

Казаков. Мне кажется, что даже Шолохов не избежал влияния Бунина.