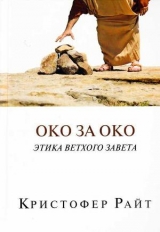

Текст книги "ОКО ЗА ОКО Этика Ветхого Завета"

Автор книги: Кристофер Райт

Жанры:

Религиоведение

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 46 страниц)

Те, кого называли судьями в домонархическом Израиле, занимались не только судебным разбирательством («судя» в привычном буквальном значении), как Самуил – прототип окружного судьи (1 Цар. 7, 15–17). Более того, некоторые из них, похоже, не обладали такими полномочиями, но были только лишь военными освободителями. Но в той мере, в которой последняя роль была связана с освобождением Израиля из состояния угнетения и восстановлением его правоты перед Богом, она была осуществлением праведности в действии, как ее понимал Израиль. Военные судьи также воплощали праведные деяния Бога в форме национального или племенного спасения. Таким является комбинированное ликование Деворы – судьи (Суд. 4, 5) и Барака – военного вождя после великой победы у Мегиддо:

Там да воспоют хвалу Господу,

хвалу вождям Израиля/

(Суд. 5, 11)

Долг сохранять справедливость, конечно же, был возложен и на плечи царей израильских. В некоторых царских псалмах тесно связывается их военная и судебная роль. Ожидалось, что если царь верен своему долгу соблюдения справедливости и подражанию Божьей защите страждущих и нуждающихся (см. Втор. 17, 18–20), тогда Бог дарует ему успех и преуспевание также и в других сферах. Наилучший пример этому – Пс. 71. Это молитва о царе, который начинает с признания подлинного источника всякой праведности и справедливости:

Боже! даруй царюТвой суд

и сыну царяТвою правду

(Пс. 71, 1;выделено автором,)

Далее псалом соединяет описания практического осуществления им справедливости ради нищих и нуждающихся с ожиданием материального благословения земли. Волнующее описание международного военного престижа царя в стихах с восьмого по одиннадцатый связано пояснительным «ибо» с дальнейшим описанием его судебной деятельности, что вновь подчеркивает главную задачу подобной справедливости – избавление слабых, нуждающихся и угнетенных в стихах с двенадцатого по четырнадцатый (ср. Пс. 44, 4–6; в отличие от Пс. 57). Особенно примечательно, что данная судебная деятельность царя будет способствовать хорошему устройству и миру народа путем освобождения его от угнетения и жестокости. Жестокость как дополнение несправедливости является заметной темой в Ветхом Завете. Те, кто ответственен за угнетение, полагается на жестокость ради устрашения, однако они также поощряют жестокость в своих жертвах. [231]231

Весьма полезное исследование связи угнетения и жестокости в Ветхом Завете, включая изучение употребления слова hdmas,представлено в Hendrickx, Social Justice in the Bible,ch. 4, Oppression and Violence'.

[Закрыть]Тем не менее, роль политической власти, справедливо совершаемой по воле Бога, состоит не только в заботе о нуждающихся, но также в ниспровержении тех, кто поступает с ними несправедливо. «Царь и его роль в деле слабых состоит не только в том, чтобы спасать их от угнетателей, но также упразднять зло и ниспровергать притеснителей и тиранов: „да спасет сынов убогого и смирит притеснителя“» (Пс. 71, 4). [232]232

Weinfeld, Social Justice,p. 49 (курсив его). Вайнфельд исследует несколько текстов, упоминающихся в этом разделе, в главе под названием «Справедливость и праведность как задача царя» (Justice and Righteousness as the Task of the King'. В частности, он делает сравнительный анализ с похожими текстами древнего Ближнего Востока (особенно месопотамских), в которых долг царей – гарантировать сохранение справедливости.

[Закрыть]

Иеремия бесстрашно провозгласил у самых врат царского дворца в Иерусалиме, чего Бог ожидает от царей из дома Давида, если они хотят, чтобы продолжалось их законное пребывание на престоле. Если же они потерпели неудачу в поставленных задачах, они будут смещены.

Представив так суть вопроса, Иеремия бескомпромиссно подчинил богословие Сиона Синайскому завету. Как мы видели в седьмой главе, правители, которые попирают заветные основания социальной справедливости, не могут быть легитимными:

Выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты, и слуги твои, и народ твой, входящие сими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем. Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их и народ их. А если не послушаете слов сих, то Мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым.

(Иер. 22, 2–5)

Литература премудрости также обращает внимание на требования социальной справедливости со стороны царя (см. Притч. 29, 4. 14). Например, мать царя Лемуила по этой самой причине предостерегала его от пьянства:

Не царям, Лемуил,

не царям пить вино,

и не князьям – сикеру,

чтобы, напившись, они не забыли закона

и не превратили суда всех угнетаемых.

(Притч. 31, 4–5)

Напротив, обязанностью царя, как самогомогущественного, было защищать дело слабых:

Открывай уста твои за безгласного

и для защиты всех сирот.

Открывай уста твои для правосудия

и для дела бедного и нищего.

(Притч. 31, 8–9)

Конечно, идеалы – это одно, а реальность зачастую иная. Более пессимистический голос Израиля (также из традиции мудрости) очень понятно для нас воздыхает о деспотизме иерархии и бюрократии: «Если ты увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому: потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший» (Екк. 5, 7).

Многие тексты в Ветхом Завете подвергают критике руководителей (судей, царей) за то, что они не справлялись с решением вопросов социальной справедливости на своем публичном посту. Несмотря на это, есть хорошие примеры позитивной оценки:

1. В негативном смысле Пс. 81 – это резкое осуждение тех, кому Бог доверил обязанность совершать божественную справедливость (так что их даже можно было назвать «богами»). Текст может говорить об ангельских созданиях, осуществляющих свою власть над делами человеческими, но делающих это в состоянии греховной испорченности или извращенности; или же о человеческих судьях, поступающих, в сущности, так же. В любом случае весть ясна – Бог требует отчета у подобных властей (небесных или земных) и в конечном итоге уничтожит тех, кто отказывается вершить правосудие так, как этого требует Бог. Псалом заканчивается характерной комбинацией призыва к Богу действовать в качестве судьи (уничтожить развращенных и оправдать угнетенных) и той вселенской тенденции, которую мы уже отмечали:

Восстань, Боже, судиземлю,

ибоТы наследуешь все народы.

(Пс. 81, 8;выделено автором,)

Исайя, который, по всей видимости, чаще, чем другие пророки, ходил царскими коридорами, осудил начальствующих в Иерусалиме как «князей Содомских» (Ис. 1, 10). Причина описана непосредственно вслед за этим – подобно Содому, Иерусалим стал местом страдания, угнетения, грабежа, коррупции и жестокости, вместо справедливости и праведности, которые обычно в нем обитали (Ис. 1, 21–23). Позднее Исайя высмеивает судебные власти за то, что они лучше разбираются в своих спиртных напитках, чем в судебных исках (Ис. 5, 22–23). Они даже утверждали угнетение законодательно; то есть издавали законы, благодаря которым их эксплуататорские действия получали видимость законных (Ис. 10, 1–2).

Иеремия язвительно осудил Иоакима за несправедливое использование неоплачиваемого труда и изобразил его человеком, очи и сердце которого были «обращены только к своей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие» (Иер. 22, 13–14.17). Это похоже на эпитафию, потому что тот же отрывок предрекает его бесславную гибель.

Иезекииль не мог обличать какого–либо конкретного царя, находясь среди изгнанников в Вавилоне, поэтому он распространил свое наступление на «пастырей Израиля», подразумевая прошлое поколение царей. Все, что он видел, было историей ненасытности, разорения, алчности и недостатка заботы о потребностях народа (Иез. 34, 1–8).

2. Несмотря на это, есть и положительные примеры. Самуил в цитате, которая приведена ниже, обличал себя, но народ полностью принял его защиту. Осуществление им публичного руководства не было эгоистичным или коррупционным. Его риторические вопросы и согласие народа с тем, что он говорил, указывают на основные требования, согласно которым вожди должны действовать: и отправлять справедливость, и самим быть честными людьми.

Вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, – и я возвращу вам.

И отвечали: ты не обижал нас и не притеснял нас и ничего ни у кого не взял.

(1 Цар. 12,3–4)

Немногих царей можно похвалить за попытки восстановить социальную справедливость. Наиболее неоднозначным царем был Соломон. Во время своего раннего правления он сам просил о даре мудрости, чтобы быть способным вершить справедливость (3 Цар. 3, 9.11). Одно из первых его решений на посту царя связано с историей о двух споривших блудницах, которые не могли поделить ребенка. Соломон принял мудрое решение, о чем свидетельствует текст: «мудрость Божья в нем, чтобы производить суд» (3 Цар. 3, 28). Но все же печально, что по мере умножения его власти и богатства он все больше шел по пути угнетения, что в конце концов (не без помощи его сына Ровоама), привело к расколу царства на части. Ироничная нотка рассказчика вложена в уста царицы Савской. В тот самый момент, когда у нее перехватило дыхание из–за величия богатства Соломона (которое, как мы вскоре узнаем, будет причиной его падения из–за компрометирующих в религиозном смысле, но целесообразных политически браков, сопровождавших его международные усилия по созиданию империи), она напоминает ему, что «Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд и правду»(3 Цар. 10, 9). Точное замечание. Но именно этим Соломон занимался все меньше, и к концу следующей главы уже становится совершенно ясно, что Соломону стало чуждо всякое почтение к основным требованиям в отношении царей, записанным во Втор. 17, 14–19. Моральное разложение под царственным блеском раскрывается в последующей главе (3 Цар. 11).

Похоже, только два царя выделяются отличными оценками в табеле успеваемости за справедливость. Одним был Иосафат (имя которого весьма уместно означает «Яхве – судья»). 2 Пар. 19, 4–11 описывает его попытки социальной, образовательной и судебной реформ в IX веке в Иудее. Обращает на себя внимание то, как человеческие судебные процедуры должны отображать божественную справедливость. Другим был Иосия, о котором писал Иеремия в известном отрывке (резкий контраст с его безбожным преемником Иоакимом):

Отец твой ел и пил,

но производил суд и правду,

и потому ему было хорошо.

Он разбирал дело бедного и нищего,

и потому ему хорошо было.

Не это ли значит знать Меня ?

говорит Господь.

(Иер. 22, 15–16)

Ведь это именно то, что Книга Второзакония говорила о деятельности и желаниях самого Господа. Следовательно, Иосия всего лишь подражал самому Господу, делал то, что желал видеть Господь, заботился о тех, кого любит Господь. Иеремия говорит, что это и означает знать Господа, – поразительные слова! Приговор историка Иосии также позитивен и несет на себе отголоски Второзакония: «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душою своею, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву» (4 Цар. 23, 25).

Наконец, мы не можем игнорировать упоминание Иова о его поведении в судебных делах в безмятежные дни, прежде чем постигло бедствие. Как и в случае с Самуилом, это нравственная самозащита, однако она показывает, каковы были почитавшиеся в Израиле идеалы выполнения общественного долга теми, кто занимал ведущие позиции в обществе. В двадцать девятой главе Иов рассказывает, что когда–то он был уважаемым старейшиной в обществе, занимал свое место на площади у ворот и вершил справедливость в местном сообществе:

Я спасал страдальца вопиющего

и сироту беспомощного.

Благословение погибавшего приходило на меня,

и сердцу вдовы доставлял я радость.

Я облекался в правду,

и суд мой одевал меня, как мантия и увясло.

Я был глазами слепому

и ногами хромому;

отцом был я для нищих

и тяжбу, которой я не знал,

разбирал внимательно.

Сокрушал я беззаконному челюсти

и из зубов его исторгал похищенное.

(Иов 29, 12–17)

Итак, в заключение мы можем еще раз отметить, что вопрос справедливости, которую должны были отправлять власти, был весьма важным для Господа, Бога Израиля, о котором неоднократно возвещалось, что он – Бог всей земли, всех народов и всего человечества. Забота о социальной справедливости является существенной человеческой ценностью и служит мерилом того, насколько мы находимся в гармонии с сердцем этого Бога, Бога Библии.

Осуществление справедливости и праведности

Царем, которого мы не упоминали при обсуждении справедливости как главной задачи царей, был сам Давид. Служение Давида, без сомнения, было неким идеалом, образцом для будущих царей в этом отношении и многих других. Во 2 Цар. 5–8 находится связное описание событий, благодаря которым Давид стал царем над всеми коленами Израиля и учредил свою столицу в Иерусалиме. Описание начинается обобщающим утверждением, что он стал царем над всем Израилем и Иудой, и заканчивается подобным же заявлением, включая список главных ведомств государства (подобные тексты находятся в 2 Цар. 20, 23–26 и 3 Цар. 4,1–6). Однако кульминационным заявлением о царствовании Давида является 2 Цар. 8, 15: «И царствовал Давид над всем Израилем, и творилДавид суд и правду над всем народом своим».Более удачным переводом второго придаточного предложения будет вариант «и начал он утверждать справедливость и праведность для всего своего народа». [233]233

Ibid., р. 46.

[Закрыть]

Это в действительности была цель, к которой должна стремиться всякая истинная монархия не только в Израиле, но и согласно общим идеалам (если не реальной деятельности) царствования во всем древнем ближневосточном мире. Таким образом, Давид служит примером того, что следовалоделать будущим царям, которые придут после него. Как мы видели, его сын Соломон изначально поступал так, но это было еще задолго до того, как царица Савская польстила ему, говоря о принципах его правления. О будущих царях, которые потерпели неудачу в управлении государством, сказано, что они неходили путями Давида, отца своего, и лишь немногих из царей, которые занимались социальными реформами, отменой идолопоклонства и вновь учреждали справедливость, [234]234

Хотя исторические тексты склонны сосредоточиваться на попытках хороших царей искоренить идолопоклонство, нам не следует отмежевывать это от социальной несправедливости, которую всегда порождает или оправдывает идолопоклонство. Они идут рука об руку на протяжении истории – библейской и современной. Библейски идолопоклонство не ограничивается некоей духовной или религиозной сферой жизни, не связанной с социальным, экономическим и политическим устройством. Скорее сущность и характер божества или божеств, которым вы поклоняетесь, серьезно повлияет на то, какой тип общества вы защищаете (или терпите). «Не существует проступков без поклонения ложным богам, и не бывает поклонения ложным богам без проступков» – это непреклонная формулировка высказана Ульрихом Духроу (Ulrich Duchrow). Обсуждая комбинацию общественных, политических и религиозных измерений столкновения Яхве и Ваала во времена Ахава и Илии, он добавляет: «Голодающий народ и богатый царь – это результат закона накопления богатства и власти, который процветает, когда царствует Ваал, а не Яхве» (Duchrow, Shalom,pp. 79, 81).

[Закрыть]позитивно сравнивали с ним. [235]235

Напр., Иосафат (2 Пар. 17, 3 и 19 гл.); Езекия (4 Цар. 18, 3.5–6); Иосия (4 Цар. 22, 2; 23, 25; Иер. 22, 15–16).

[Закрыть]

Неспособность столь многих царей в истории вершить справедливость, которая была их обязанностью, приводила в Израиле к растущему ожиданию и предсказаниям о будущемпришествии сына Давида. Этот ожидаемый, эсхатологический царь добьется того, чего не смогли сделать цари – утвердит справедливость и праведность и принесет истинный мир. Таким образом, мессианская надежда, которая встречается в различных пластах пророческой литературы, предполагает, что окончательное достижение социальной справедливости на земле – дело эсхатологического царя, того, кто в конечном итоге придет, чтобы воплотить вселенскую справедливость Господа.

В видении о младенце, который родится, чтобы взять на себя правление Божье, он представлен «великим Сыном великого Давида», делающим для всех и навсегда то, что начал осуществлять Давид в свое время:

Умножению владычества Его и мира нет предела

на престоле Давида и в царстве его,

чтобы Ему утвердить его и укрепить его

судом и правдою

отныне и до века.

Ревность Господа Саваофа

соделает это.

(Ис. 9, 7)

Похожее видение об отрасли от корня Иессеева также говорит о справедливом правлении мессианского царя:

Он будет судить бедных по правде,

и дела страдальцев земли решать по истине…

И будет препоясанием чресл Его правда,

и препоясанием бедр Его – истина.

(Ис. 11, 4–5)

Иеремия и Иезекииль оба возвещали о своей надежде на царя из рода Давида, которого поставит Бог, и который (даже в случае с Иезекиилем) воплотит теократическое царствование самого Господа. Иеремия даже назвал его «Яхве наша праведность» (Иер. 23, 5–6; Иез. 34, 23–24). [236]236

Значение имени понятно из текста. Оно включает достижение социальной справедливости иосвобождающее спасение: Он будет «Царем, который будет править мудро, творя праведность и правду на земле. Во дни его Иуда будет спасен и Израиль будет жить в безопасности» (Иер. 23, 5–6; перевод автора). Не вызывает сомнений, что Иеремия считал имя, данное грядущему («Иисус», «Иешуа», что означает «Яхве – спасение») соответствующим исполнением своего пророчества.

[Закрыть]Пс. 71, который изначально был написан как молитва о царе из дома Давида, с течением времени также связывался с мессианским ожиданием царя, который на самом деле будет ответом на мольбы народа о справедливости, окончании угнетения, благословении и поклонении народов, плодовитости земли, всеобщем царстве мира и вселенской славе Господа.

Хотя образ Слуги Господнего из Ис. 40—55 не сильно связан с Давидом, [237]237

За исключением отрывка Ис. 55,3–5, который кое–кто считает способом отождествления личности Слуги из предыдущих глав с Давидом и вселенским масштабом его царствования.

[Закрыть]но важной составляющей его миссии является учреждение справедливости. Когда о нем упоминается в Ис. 42, первое, что он должен осуществить при помощи Духа Божьего, которым он наделен – это справедливость. Более того, он принесет справедливость не только Израилю, но также народам. Распространение закона Господнего и справедливости до края земли – это повторяющаяся тема в Ис. 42, 1–9:

Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку,

избранный Мой,

к которому благоволит душа Моя.

Положу дух Мой на Него,

и возвестит народам суд.

(Ис. 42, 1)

Тем не менее, надежда на то, что Бог в итоге осуществит справедливость, которую он демонстрирует и требует, не ограничивалась подобными отголосками темы Давида в текстах, которые начали считаться мессианскими и эсхатологическими. Неугасимая надежда основывалась на характере Господа как Бога. Невозможно было допустить, чтобы Судья всей земли поступил неправосудно, и, тем более, недопустимым было то, что тот же Бог не вмешается, чтобы судить накопившиеся пороки человечества и исправить положение дел раз и навсегда. Только Бог может окончательно расставить все по местам. Только Бот может,однако то, что Бог сделает,является нерушимым основанием многих ветхозаветных текстов. Исайя считает день, когда наступит Божья справедливость, могущественным делом Духа Господнего. В своем прекрасном размышлении о том, как будет, когда «царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону» он ожидает времени, когда

изольется на нас Дух свыше…

Тогда суд водворится в этой пустыне,

и правосудие б^дет пребывать

на плодоносном поле.

И делом правды будет мир,

и плодом правосудия —

спокойствие и безопасность вовеки.

(Ис. 32, 15–17)

Последнее слово, тем не менее, должны сказать великие кузнецы веры Израиля – авторы гимнов поклонения. Ведь на самом деле в Псалтыри мы находим это великое, захватывающее дух ожидание Господа как Бога грядущего.И тот факт, что Боггрядет, грядет неумолимо, является призывом к радости и хвале не только в среде его народа, но и по всей земле, более того, во всем творении. Почему? Почему предметом вселенского торжества является то, что Бог грядет? Потому что когда придет Бог, все будет исправлено. Бог грядет судить – в подлинном ветхозаветном значении слова – исправить неверное, уничтожить нечестие, оправдать праведных и окончательно утвердить справедливость, правильные отношения Бога и его народа, отношения между людьми, а также между людьми и сотворенным порядком.

Поэтому неудивительно, что все творение приглашается присоединиться к песне радости. И это, подобное Пс. 32, вновь преобразующее мир видение, открывающее перед верой – воображением верующего не мечту о том, что могло быбыть, а видение того, что будет.И это будущее уже сейчас настолько реально для очей веры, что о нем можно торжествовать заранее, и провозглашать его народам как радостную весть царства Божьего. Потому что так будет, когда Бог, Яхве, библейский Господь Бог, окончательно учредит свое царствование:

Скажите народам: Господь царствует!

потому тверда вселенная, не поколеблется.

Он будет судить народы по правде.

Да веселятся небеса и да торжествует земля;

да шумит море и что наполняет его;

да радуется поле и все, что на нем,

и да ликуют все дерева дубравные

пред лицем Господа;

ибо идет, ибо идет судить землю.

Он будет судить вселенную по правде,

и народы – по истине Своей.

(Пс. 95, 10–13; ср. Пс. 97, 7–9)

Дополнительная литература

Воусе, Richard Nelson, The Cry to God in the Old Testament(Atlanta: Scholars Press, 1988).

Brueggemann, Walter, A Social Reading of the Old Testament: Prophetic Approaches to Israel's Communal Life,ed. Patrick D. Miller Jr. (Minneapolis: Fortress, 1994).

Duchrow, Ulrich, and Liedke, Gerhard, Shalom: Biblical Perspectives on Creation, Justice and Peace(Geneva: WCC Publications, 1987).

Englehard, David H., The Lord's Motivated Concern for the Underprivileged', Calvin Theological Journal15 (1980), pp. 5–26.

Gossai, Hemchand, Justice, Righteousness and the Social Critique of the Eighth–Century Prophets,American University Studies, Series 7: Theology and Religion, vol. 141 (New York: Peter Lang, 1993).

Hamilton, J. М., Social Justice and Deuteronomy: The Case of Deuteronomy 15,Society of Biblical Literature Dissertation Series, vol. 136 (Atlanta: Scholars Press, 1992).

Hendrickx, Herman, Social Justice in the Bible(Quezon City: Claretian Publications, 1985).

Knierim, Rolf P., The Task of Old Testament Theology: Substance, Method, and Cases(Grand Rapids: Eerdmans, 1995).

Malchow, Bruce V., 'Social Justice in the Wisdom Literature', Biblical Theology Bulletin12 (1982), pp. 120–124.

_, 'Social Justice in the Israelite Law Codes', Word and World4 (1984), pp. 299–506.

Mays, James L., 'Justice: Perspectives from the Prophetic Tradition, in David L. Petersen (ed.). Prophecy in Israel: Search for an Identity(London: SPCK; Philadelphia: Fortress, 1987), pp. 144–158.

Mott, Stephen Charles, A Christian Perspective on Political Thought(Oxford: Oxford University Press, 1993).

Muilenburg, J., The Way of Israel: Biblical Faith and Ethics(New York: Harper, 1961).

Reimer, David J., 'Sdq' in VanGemeren, New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis,vol. 3, pp. 744–769.

Schofleld, J. N., '"Righteousness" in the Old Testament', Bible Translator16 (1965), pp. 112–116.

Stek, John H., 'Salvation, Justice and Liberation in the Old Testament', Calvin Theological Journal13 (1978), pp. 112–116.

Weinfeld, Moshe, Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient near East(Jerusalem: Magnes; Minneapolis: Fortress, 1995).

Willis, John T, Old Testament Foundations of Social Justice', in Perry C. Cotham (ed.), Christian Social Ethics(Grand Rapids: Baker, 1979), pp. 21–43.