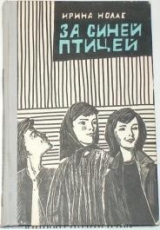

Текст книги "За синей птицей"

Автор книги: Ирина Нолле

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)

– Дежурного… Женщины, позовите дежурного… У нее бритва, я видела… – бормотала староста дрожащими губами. Розовые щеки ее отвисли, кудряшки на лбу взмокли. Она была жалка, отвратительна и смешна.

Незнакомая девчонка, черноглазая и юркая, оттеснила назад рыженькую и сквозь сжатые зубы пробормотала ругательство.

– Чего орешь? – вплотную подступив к старосте, зло проговорила она. – Где у нас бритва?

В тесном купе невозможно было повернуться, как невозможно было и выйти из него – проход загораживали любопытные. Марина, которую черноглазая нечаянно задела локтем, была вынуждена забраться на свою постель и поджать ноги. А в бараке шумели:

– Что там – дневальной по роже заехали?

– Глаза ей, что ли, порезали…

– Кого порезали? Очухайся! Сперли что-то, вот она и визжит.

– Это малолетки… Сегодня прибыли.

– Нож у них?

– Помалкивай знай. Не наша каша, не нам расхлебывать. Разойдемся, бабоньки, от греха…

Может быть, этим все и кончилось бы. Уже стали отходить от входа любопытные, и Гусева, убедившись, что лицо ее в целости, обрела прежний начальнический тон.

– Давайте по местам! – скомандовала она, подталкивая от входа женщин. – А вы – марш в свой барак, слышите?

Рыженькая уже поставила ногу на край постели Гусевой, чтобы подняться наверх, как вдруг из-за спины старосты высунулась тощая женщина с крендельками косичек на ушах. Ее желтое лицо было сосредоточенно и злобно.

– Узнала-а… – злорадно проговорила она. – Попались, голубушки… Все четверо! – Она указала длинным, чуть скрюченным пальцем на черноглазую девчонку, а потом ткнула по очереди в каждую. – Отдайте! – взвизгнула она, словно ее кольнули чем-то острым. – Все отдавайте! Шаль кашемировую, платок оренбургский! Сухари-и-и! Ограбили, обворовали! У самой вахты! Платок оренбургский! Воровки, карманщицы, паразитки! Вот эта, и эта, и эта! Все четверо здесь!

– Какие тебе все, полудурок? – произнес кто-то за ее спиной. – Эта с нашего барака, Воронова.

– Вы тут все заодно! Все! – продолжала вопить женщина. – Отдавайте вещи!

Рыженькая, все еще стоя одной ногой на постели, наклонилась вниз, держась рукой за верхнюю полку.

– Заткнись, змеюка, пока не попало! – раздраженно сказала она.

– Шаль отдайте! Денег двадцать рублей!

– Пошла ты, богомолка, знаешь куда? – выступила вперед девчонка с толстой темно-русой косой вокруг головы.

– Уйди, тетка, от греха, – благоразумно посоветовали из-за ее спины. – Найдутся твои тряпки…

– Это за свое добро – и уйти? Нет, я им прежде космы повыдираю, я им прежде морды поразобью!

Женщина оттолкнула Гусеву и взмахнула рукой. Тяжелый лагерный ботинок пролетел над головой черноглазой девчонки. Она мгновенно присела. Ботинок мелькнул в воздухе и с силой ударил в плечо Марине. Она вскрикнула и спрыгнула с постели. Перед нею виднелось искаженное злобой лицо с крендельками косичек над ушами. Длинные пальцы, согнутые как у хищной птицы, тянулись к лицу Марины.

– Я тебе… сейчас… глаза… – Брызгая слюной и шипя, как змея, женщина тянулась к Марине. Еще мгновение, и она бросится на Марину, как дикая кошка.

Подчиняясь условному рефлексу самосохранения, тело Марины упруго сжалось, и правая рука сама собой сделала стремительный и короткий бросок вперед. Это был хороший, тренированный удар, великолепно освоенный в Инфизкульте.

Раздался визг, кто-то вскрикнул, и в одно мгновение в проходе стало пусто. Оторванная занавеска еще колыхалась на гвозде, открывая выход из купе в барак. На постели Марины лежал грязный ботинок, подбитый железными гвоздями. Она машинально взяла его, подержала в руке и швырнула в проход.

– Вот это да! – Рыженькая спрыгнула на пол. Две ее подружки находились тут же, рядом. На голубом одеяле Гусевой отпечатался пыльный след.

Марина вздохнула и откинула со лба волосы.

– Черт бы ее побрал, эту идиотку, – пробормотала она, чувствуя странную и веселую легкость.

– Я хотела ее сверху по башке стукнуть, да не успела, – проговорила черноглазая, любопытно глядя на Марину. – А ты здорово бьешь, как боксер! – одобрительно добавила она.

– Мы в этапе ее сидор потрясли, – доверительно сообщила девушка с косой. – Ну, а ты здесь попала в непонятное.

– Она подумала – ты тоже малолетка, – пояснила рыженькая.

Девчонки нерешительно переглянулись.

– Я думала, ты шумок поднимешь, – улыбнулась рыженькая, показав глазами на газовый шарфик Гусевой.

Марина пожала плечами:

– А на черта мне это?

Рыженькая пристально оглядела Марину.

– Ты – правильная девчонка! – сказала она. – А что к тебе эта… – и запнулась, видимо сдержав готовое вырваться соленое словцо. – Эта тетка вязалась? Мы сверху все слышали. «Матросики»… то да се… Какая грамотная выискалась!

– А главное – Мишка-парикмахер! – вмешалась девушка с косой. – Представляешь – какой он вор? Да еще – авторитетный! Его слово – закон, его начальство боится! – передразнила она Гусеву. – За такой трёп с него еще спросят! Ох, пацаночки! – она тревожно оглянулась. – А где ж староста?

Все трое тревожно посмотрели на Марину.

– За дежурняком побежала… – сказала черненькая.

– Стоп! – Рыженькая бросилась к выходу. – Я – сейчас! Вы сидите!

– Правильно, Векша! – крикнула ей вдогонку девушка с косой. – Тащи ее обратно!

В бараке уже все стихло – здесь подобные происшествия не являлись исключительным событием.

– Если Лидка не успеет, тебя в кондей посадят, – проговорила черненькая, садясь на постель Гусевой. – Как, Рыбка? – повернулась она к подружке.

– Так уж и посадят, – возразила Рыбка. – Она первая начала.

– Будут тебе разбираться, кто первая, кто последняя, – скептически заметила черноглазая. – У лагерного начальства разговор короткий: раз-два – и триста грамм, тарарам, вольное хождение. Это значит – карцер без вывода на работу, – пояснила она Марине.

– На работу? А у тебя, Мышка, душа о производстве болит? – подмигнув Марине, спросила девушка с косой, которую ее подружка называла Рыбкой.

– А как же! Начальничек толковал – варежки будем вязать. Представляешь? – повернулась она к Марине. – Варежки! Это мы-то!

– Ну и что ж, что варежки? – Марине не понравился вызывающий тон девчонки. – Что же вы думали – вам здесь придется в куклы играть?

– Из кукол мы выросли, а работать не будем.

– Сейчас все работают, у кого совесть есть. Ты позабыла, что война? Расстреливать таких надо, кто помогать фронту не хочет.

Марина чувствовала, что говорит не то, что нужно, но вспыхнувшая было симпатия к этим девчонкам сменилась чувством неприязни: воровки, они и есть воровки, пусть даже и совсем молоденькие. «Убирались бы поскорее, что ли… – подумала она. – Чего они ждут?».

– Расстреливать?.. – Мышка покачала головой. – Ты не расстреливать должна, а перевоспитывать.

Меньше всего Марина ожидала такой реплики.

– Почему же это я должна кого-то перевоспитывать? – с любопытством спросила она.

– Потому что грамотная, книжки вон читаешь, – убежденно ответила девочка. – Расстреливать – это каждый дурак может, а ты вот попробуй перевоспитай! Чему вас в вузах да в комсомолах учат?..

– Да брось ты, Мышка! Чего привязалась к человеку? – вмешалась Рыбка. – Мало тебя перевоспитывали, что ли? Надоело по самые уши про это перевоспитание слушать. Вот отправят нас в колонию, там и начнут воспитание. Знаешь, – обратилась она к Марине, – для нас какую-то детскую колонию ремонтируют. Мы в ваш лагерь случайно попали. Везли в одно место, а привезли в другое… Говорят, там немец бомбил, что ли…

– Да, да, я тоже что-то такое слышала, – рассеянно сказала Марина, думая о том, что сегодня она уже второй раз слышит слова, выражающие какую-то претензию к ней, Марине, словно она и в самом деле должна была делать в жизни нечто большее, чем делала до сих пор. Гусева говорила о «чистеньких и честненьких», эта девчонка – о грамотных.

– Начальничек говорил, там в колонии по зоне речка протекает, – продолжала Мышка. – Верно, это здорово, когда – речка?

– Это твоя книга? – перебила подругу Рыбка.

– Книга? Это библиотечная. Здесь много книг.

– А про что она? – Рыбка перелистала несколько страниц. – Чудно как-то называется – «Идиот». Псих он был, что ли?

Марина удивилась легкости, с которой девушки переходят от одной темы к другой, совершенно, по-видимому, забывая о том, что говорилось минуту назад.

– Нет, – ответила она, – он был совсем не псих, а очень хороший человек… Только его не понимали… Он детей любил, – добавила она.

– В детдоме? – доверчиво спросила Мышка, и ее черные глаза мягко засветились. – Если он в детдоме работал и ребят любил, значит, хороший. А то ведь там такие ведьмы попадаются – не хочешь, а сбежишь…

– Он не работал в детдоме… Это книжка про старое время. Еще до революции. Он был князем…

– Помещиком, – уточнила Рыбка. – Что это ты такие книжки читаешь – про князей? Других здесь, что ли, нет?

– Это очень хорошая книга, – сказала Марина, – и князь этот совсем не был психом, как ты говоришь. И не помещик он вовсе. Он был очень честным и правдивым человеком, правду любил и людей жалел. Сначала над ним смеялись, а потом его многие полюбили.

– А потом? – Серые, в темных ресницах глаза Рыбки выжидательно смотрели на Марину. – Что с ним потом было?

– А потом он очень заболел и действительно сошел с ума.

– Довели, значит, – убежденно сказала Рыбка и протянула Марине книгу. – Вот тебя сегодня эта староста тоже доводила, – неожиданно добавила она. – Как только ты стерпела?

– Подлюга… – произнесла Мышка и поджала губы. – Ее за одно это стоило в колесо скрутить. Кого сватать надумала! Мы про этого Мишку-парикмахера сразу узнали – нам о нем уже все доложили.

Марина удивилась:

– Когда вы успели? Да и зачем вам это нужно? Я здесь уже месяц, а понятия о нем не имею, да и не хочу иметь.

– Тебе не положено, а нам положено, – загадочно ответила Мышка. – Была бы ты воровкой, мы и о тебе сразу бы все узнали.

– Так ведь он не вор, сами говорили…

– Выдает себя за вора, а это тоже не положено. Ша, пацанки! Векша идет! Давай, Мариша, садись на свое место и помалкивай… Мы сейчас с твоей старостой сами толковать будем, а ты молчи.

В купе вошла рыженькая Векша, пропустила вперед Гусеву.

– К коменданту бежала? – деловито осведомилась у Векши сероглазая Рыбка.

Гусева быстрым взглядом окинула присутствующих. Марина поняла, что староста, по каким-то непонятным Марине причинам, вынуждена подчиниться численному, а может быть, и моральному превосходству противника.

– Она в контору ходила… – пояснила Векша.

– Я и не собиралась никому жаловаться, – сдержанно начала Гусева.

– Ну и ладно, – прервала ее Рыбка, – а вот насчет Мишки-парикмахера… Ты ей растолковала, что и к чему? – повернулась Рыбка к рыженькой.

– Растолковала.

– Поняла она?

У Гусевой лицо пошло красными пятнами. Чувствовалось, что в ней бурлят сейчас все страсти, на которые она только способна, и самая сильная из них – ненависть к этим девчонкам, поставившим ее в самое незавидное положение в глазах Марины.

– Откуда я знала, что он не вор? Что я – в его формуляр заглядывала?

– Брось трепаться, – лениво протянула Векша, – ты здесь не первый день. Это вот она, правда, ничего знать не могла, – кивнула Векша на Марину, – а ты – дай боже, побольше коменданта все знаешь. Что ему от нее надо? Жить он с ней хочет? За кусок сала ты ему ее продать хотела?

Зеленые глаза Векши опять вспыхнули недобрым огоньком.

Не поднимая глаз, Гусева пробормотала:

– Я не о себе беспокоилась, а вот о ней…

– Пожалел волк кобылу, – насмешливо произнесла Векша. – Ну, так как решать будем, пацаночки? Простим на первый раз?

«Простим?! Ну, это уж они много на себя берут! – подумала Марина. – Девчонки сопливые, а воображают бог знает что».

– Бросьте вы все это, – сказала она, – надоело…

– Мы всегда стоим за справедливость, – с важностью произнесла Рыбка. – А ты, староста, запомни: ее оставь в покое и все эти шуры-муры свои забудь. А то ведь знаешь…

– Воронова! К начальнику лагпункта! – послышался голос у дверей барака.

Рыбка не успела закончить своих наставлений, запнулась и вопросительно повернулась к Векше. На лице Гусевой появилось выражение такой растерянности, что всем стало понятно – она здесь ни при чем.

– Ну вот, – с неожиданным спокойствием сказала Марина, – напрасно вы, девочки, старались. Кто-то и без старосты успел доложить.

Она встала с постели, поправила волосы.

– Мариночка, – заторопилась Гусева, – даю вам слово – это не я… Это кто-нибудь другой… Я даже и не думала… Давайте я пойду вместе с вами и все начальнику расскажу…

– Перестаньте, – брезгливо сказала Марина, – Взрослея женщина, а юлите перед девчонками… Они о вас завтра же забудут.

– Ну, это еще как сказать, – высокомерно проговорила Мышка. – Мы еще должны узнать, кто это начальничку стукнул… Да и с Мишкой-парикмахером дело не кончено.

– Телогреечку, телогреечку оденьте, – суетилась Гусева, – или вот мою вязаную кофточку…

– Отстаньте от меня! – оборвала ее Марина. – Отстаньте раз и навсегда. А вы, девочки, идите в свой барак. Скоро отбой.

– Подожди-ка, Мариша! – остановила ее Векша. – Ты хоть и фраерша чистой воды, а хорошая девчонка. Не продашь человека. Будем знакомы! Может, и пригодимся когда друг другу.

Она положила руку на плечо черноглазой:

– Вот это – Клава Смирнова. Мышка. А эта – Нина Рыбакова. Мы ее зовем Рыбкой. А меня зовут Лида Темникова, Векша. Потому что я рыжая.

– Воронова! Ты что, заснула, что ли? Собирайся к начальнику!

– Ох, девчонки! – нахмурилась Нина Рыбка. – Посадят ее в кондей!

– Глупости, я ему все расскажу, как было. Ну, а если посадят, то… – Марина махнула рукой и повернулась к выходу из купе.

– А если посадят, слышишь, Маришка? Если он вздумает тебя в карцер сватать, ты ему скажи тогда, чтобы к нам в барак пришел… – Лида тряхнула кудрями. – Пусть на новоселье приходит. Скажи – мы приглашаем кордебалет смотреть.

– Болтаете какую-то чушь, – сердито сказала Марина. – Я через полчаса вернусь.

– А мы проверим… и часок можем подождать, – многозначительно произнесла Векша.

Марина набросила телогрейку и торопливо вышла из купе.

Глава третьяНовоселье с «кордебалетом»

Сырая, холодная тьма придавила бараки – такие же безмолвные и глухие, как эта ночь. Светомаскировка плотно закрывала окна. Лагерь спал. Влагой и сыростью тянуло из-за высокой ограды, где лишь угадывался молчаливый, невидимый в темноте лес. Ни звука, ни огонька.

С левой стороны широкой, плотно утрамбованной дорожки смутно темнели высокие кусты георгинов. Уже умирающие, они все еще наполняли воздух острым и терпким запахом увядающей зелени. Запах этот напомнил Марине что-то очень дорогое, очень далекое, потерянное навсегда.

Если сесть вот на эту влажную скамью и закрыть глаза, то, может быть, воспоминание станет ярче? Может быть, снова почувствуешь на своей руке горячие пальцы Олега? И услышишь его голос?.. Что он говорил тогда, в тот последний вечер? Кажется, только одно слово: «прости…».

Нет, не надо… Она не будет вспоминать. Не должна. Все это было очень давно, в каком-то канувшем в века тысячелетии. А может быть – не было никогда… Лучше бы – не было…

Надо думать о другом. О том, что произошло сегодня. О том, что является ее жизнью теперь.

Еще час назад, открывая дверь кабинета начальника лагпункта и уже заранее настроенная враждебно против всего, что она могла там услышать, Марина не думала, что в лагерной ее жизни произойдут такие неожиданные и крутые перемены.

– …Значит, вы решили «уйти в свой угол», замкнуться в себе?

Капитан Белоненко сидел напротив Марины за небольшим письменным столом. От зеленого света настольной лампы лицо его казалось бледным и утомленным, а темные, почти сросшиеся брови придавали ему суровое и строгое выражение. Руки его спокойно лежали на большом листе серой бумаги, разграфленной красными и синими линиями.

Сверху было написано «График» и ниже еще что-то, чего Марина не смогла прочитать. Ходики на стене торопливо и деловито поддакивали тому, что говорил Белоненко: «так-так, так-так!».

– Не думаю, чтобы это было серьезно, – продолжал он. – Вы не сможете обойтись без людей, без общения с ними, без коллектива.

– Коллектив? – недружелюбно покосилась на начальника Марина. – Это вы называете коллективом? – Она невесело усмехнулась. – Это сброд какой-то…

Что-то дрогнуло в лице Белоненко, но сейчас же исчезло.

– Вы сказали – сброд?

Марина смутилась.

– Ну, может быть, я не совсем точно выразилась. Но все равно, назвать это коллективом нельзя.

– Почему? – Белоненко взял в руки синий карандаш и поставил его на стол острием вверх. – Если люди сообща делают все вместо полезное и разумное дело, то это – коллектив. А вы рассуждаете по этому поводу крайне поверхностно, не говоря уже о пренебрежительности, просто недостойной бывшей комсомолки.

«Ну, начинается… – тоскливо подумала Марина. – Теперь начнет о долге, о чести и сознательности…» Вслух она сказала:

– Кем я раньше была – теперь это совершенно неважно.

– Это было и есть самое важное. И забывать об этом вы не имеете права.

Марина пожала плечами, и Белоненко подметил это движение.

– Скажите, Воронова, кем вы считаете себя сейчас? – Он отложил карандаш в сторону.

– Сейчас? – слегка растерялась Марина. – Вы имеете в виду лагерь?

Он кивнул.

– Никем я себя сейчас не считаю. – Марина почувствовала, что в ней нарастает глухое раздражение. Она так и знала, что этот человек обязательно начнет «копаться в ее душе», – недаром она наслышалась о нем разных чудес. Идя по вызову начальника, Марина внутренне приготовилась к обороне и заранее постаралась вооружиться мужеством и упрямством. «Все равно я ему не уступлю», – твердила она себе, хотя почти не представляла, в чем именно она готовилась не уступать ему.

– Преступницей я себя считать не могу, а честным человеком меня здесь никто не признает. Значит, я – никто, вернее – ничто.

– Ну, это, знаете ли, пустые разговоры. Человек не может быть никем. И вам стоит об этом подумать. Когда вы – сами для себя, а не для меня – понимаете? – определите, кто же вы сейчас, у вас все сразу станет на свои места. Может быть, тогда и свои слова о «сброде» возьмете обратно. Кстати, как вы думаете, когда они стали «сбродом»? Пусть это будет условным названием… Люди эти пришли сюда к нам с воли, где находились среди честных и порядочных граждан. Что же они, как только переступили ворота лагеря, так сразу и стали сбродом?

– Нет, конечно, – неуверенно проговорила Марина. – Ведь осуждены они были до того, как попали сюда.

Белоненко встал и, заложив руки за ремень гимнастерки, стал прохаживаться по тесному кабинету. «У него хорошая спортивная фигура, – неожиданно подумала Марина и тут же с досадой остановила себя: – Уместно ли это сейчас?».

– Следовательно, – размеренным тоном продолжал Белоненко, – тем, что вы называете сбродом, они стали еще на свободе?

Марина молчала. В словах его она чувствовала какой-то подвох и почти не ошиблась.

– Так как же все мы допустили, чтобы они стали сбродом? И я, и вы, и многие другие?

– Мне уже два раза сегодня задавали такой вопрос, – сказала она. – Примерно такой… Но я не могу на него ответить. – Она прямо посмотрела на Белоненко. – я никогда об этом не задумывалась. Мне казалось, что у нас есть специально уполномоченные на то люди, чтобы заниматься вопросами преступности.

– Плохо… – Он остановился, задумчиво глядя на нее.

– Может быть, это и плохо, – согласилась Марина, – но я так думала.

– Плохо, что так думают многие, – сказал он. – Если бы думали иначе – у нас уже не было бы преступности.

«Он прав, – не могла не согласиться Марина, забыв об „обороне“, о непременном желании противоречить ему. – Прав, хотя я и не виновата…».

– Но я не виновата, – сказала она вслух. – Я как-то не думала об этом.

– А теперь? – живо отозвался он.

– Кажется, теперь мне придется подумать…

– Значит, – он пытливо взглянул на нее, – значит, вы теперь не будете отказываться от работы с несовершеннолетними? Повторяю – они у нас долго не задержатся, но даже на одну неделю их нельзя предоставить самим себе. Они должны начать работу, как только перейдут из карантинного барака. Считаю, что у вас есть все возможности для выполнения моего предложения.

Он вернулся к тому вопросу, который задал ей, когда она пришла в кабинет. И теперь она уже не сможет упрямо твердить: нет, нет! Но эти «малолетки»… Разве можно заставить их работать?..

– Гражданин начальник, я не справлюсь… – упавшим голосом проговорила она.

– Вы уже сейчас знаете, что не справитесь? – удивился он.

– Мне так кажется…

– Конечно, сразу у вас ничего не получится, – уверенно сказал он. – Даже больше – вы будете просить меня освободить вас от бригады. Но я не освобожу. Это говорю вам заранее.

– Я попробую…

– Нет! – жестко сказал он. – Пробовать вы не будете. Вы сразу начнете работать. И пока они будут находиться в моем распоряжении, я не освобожу вас от обязанностей бригадира. А пробовать нечего. Это не кролики, чтобы производить опыты. Сегодня – один бригадир, завтра – другой.

– Но если у меня ничего не получится! – в отчаянии воскликнула Марина. – Ведь тогда вы сами будете вызывать меня к себе и, как здесь говорят, крутить хвоста!

– Я буду помогать вам, – мягко сказал он и сел рядом на стул. – Я – вам, а вы – мне, то есть нам… Это будет очень трудная задача и очень тяжелая работа, Воронова. Но если вы раз и навсегда определите, кто вы сейчас, то… я верю, что все будет хорошо.

Он слегка коснулся рукой ее плеча, и это мягкое прикосновение обрадовало и успокоило ее. «Он умный и хороший, – тепло подумала Марина. – Как хорошо, что я попала к нему на лагпункт!» И тут она вспомнила Лизу Гайду, случайную свою попутчицу, когда Марину везли с пересыльного лагпункта на швейный.

– Вы знаете Лизу Гайду? – неожиданно для себя спросила она Белоненко. Он уже убрал руку с ее плеча и стоял рядом, свертывая из газетной бумаги папиросу.

– Знаю, и очень хорошо. Но почему вы вспомнили о ней? – Он чиркнул зажигалкой и закурил. – Ведь никакой связи с нашим разговором… – он засмеялся. – А еще женщины обижаются, когда их обвиняют в нелогичности!

– Связь есть, и прямая, – немного помедлив, ответила Марина. – Лиза Гайда рассказывала мне о вас.

Глаза Белоненко весело блеснули.

– Ай да Лиза! Вот это дипломат! Представьте – мне она рассказывала о вас. Признаюсь, что это по ее настоятельной просьбе я вызвал вас к себе спецнарядом.

– Да?..

– Она сказала мне, что если вы весь срок будете находиться на швейном…

– Нет! – прервала его Марина. – Дело не в лагпункте, а в его начальнике… Она Кривцова терпеть не может! Она говорила, что он способен в течение трех месяцев превратить живого человека в автоматический придаток к машине. Скажите, гражданин начальник, разве это действительно заслуга – выжать из человека душу и превратить его в сухую губку?

И опять Марине показалось, что на лице его мелькнуло какое-то облачко, затуманив блеск глаз и потушив улыбку.

– Я вам сейчас не буду отвечать на этот вопрос, – сказал он. – Потому что, если я скажу «да», это будет неправдой, а если скажу «нет», то вы не поверите.

– Лиза Гайда говорила о полковнике Тупинцеве, замначальника Управления, – настойчиво глядя на него, сказала Марина. – И я от других слышала, что его называют унтером Пришибеевым. И еще я знаю… – Марина перевела дыхание, но решила выговориться до конца, – еще мне говорили, что полковник Тупинцев вас не любит.

Казалось, Белоненко был немного удивлен. По крайней мере, его выразительные брови чуточку приподнялись. Это придало его лицу выражение детского недоумения, и Марина невольно улыбнулась: он совсем, совсем не такой, как она думала!

– Понимаете, Воронова, – медленно произнес Белоненко, – все это, может быть, и правда, но и достаточно сложно, чтобы….

Тогда Марина спохватилась. Боже мой! Чего только она не наболтала ему! Ведь это же начальник лагерного подразделения! А она? Кто она, чтобы разрешать себе такие… непосредственные беседы с ним?

Марина встала.

– Простите, гражданин начальник. Я позволила себе…

– Ах, да перестаньте, Воронова! – он с досадой махнул рукой. – Ну зачем вы так? Это был очень хороший разговор, и когда-нибудь мы его обязательно продолжим. А сейчас вы просто ничего не сумеете понять. Вы же еще… очень и очень молоды…

Марину всегда обижало, когда ей говорили о ее молодости, и она сердито ответила:

– Мне двадцать четыре года, и я росла в детдоме, пока меня не взяла оттуда тетя Даша! Так что я достаточно…

– Ничего не достаточно, – мягко сказал он. – Вы еще ничего не знаете. Вот когда вам будет, скажем, тридцать четыре, как мне… Однако мы отвлеклись.

– Разрешите еще один вопрос? За что сидит Лиза Гайда?

Белоненко стоял теперь спиной к Марине, перекладывая на столе какие-то бумаги.

– А зачем вам это? – спросил он.

– Мне интересно…

Он повернулся к ней и, чуть помедлив, сказал:

– Я бы посоветовал вам не очень интересоваться тем, кто за что отбывает срок наказания. Это вас будет только сбивать… Узнаете вы, например, что перед вами воровка, или валютчица, или еще что-нибудь в этом роде, и никогда не попытаетесь найти в этом человеке ни одной человеческой черты. Вам только и будет видно, что его преступление…

– Но ведь Лиза Гайда не воровка и не убийца?

Белоненко обошел стол кругом, но не сел. Марина поняла, что он не хочет отвечать на ее вопрос. «А я все-таки спрошу, все-таки узнаю…».

– Не убийца и не бандитка?.. – настойчиво повторила она. – Не может быть, что эта женщина совершила какое-нибудь тяжелое преступление…

– Гайда – член семьи изменника родины.

Марина вздрогнула.

– Не может быть! – И подняла руку, словно защищаясь.

– Она получила срок, как член семьи изменника родины, – повторил Белоненко.

Некоторое время никто из них не произносил ни слова. Белоненко все еще стоял, облокотясь о край стола. Его лицо опять закрывала тень абажура.

– Я бы никогда не поверила… – упавшим голосом проговорила Марина.

Белоненко молчал.

Марина встала.

– Я пойду, гражданин начальник, – тихо сказала она. – И с завтрашнего дня я принимаю бригаду несовершеннолетних.

– Вот вы и начинаете взрослеть… – невесело усмехнулся он. – Жаль, что все это получается у вас немного не так, как нужно было бы…

– Ничего! – Марина подняла голову. – Это даже лучше… И пожалуйста, не спешите помогать мне. Я хочу сама. До свидания, гражданин начальник.

– Доброй ночи.

…Могла ли она теперь тосковать о неудачной своей любви?

Она медленно шла по дорожке, мимо умирающих георгинов, терпкий запах которых уже не волновал ее. Она старалась привести в порядок свои чувства и мысли, вызванные необходимостью осознать настоящее. Стал накрапывать мелкий дождь, но Марина не заметила этого.

Еще совсем недавно жизнь здесь представлялась ей как бесконечная вереница серых, повторяющихся дней, в которых не было ничего, кроме таких же однообразных, таких же бесконечно повторяющихся движений рук: левая рука автоматически берет лежащую на столе деревянную ложку, правая – кусочек наждачной бумаги, – с этого начинается несложный процесс ошкуровки. Ложка переворачивается, раз и еще раз, откладывается направо, где на доске, поставленной на табуретках, уже лежат готовые ложки и куда надо положить еще и еще десятки таких же…

А в соседнем цехе женщины прядут на самопрялках и повторяют одни и те же однообразные движения. А дальше – вяжут варежки, а в первом цехе шьют белье… И неважно, что будет делать Марина: прясть шерсть, или полировать ложки и миски, или шить на ножной машине один и тот же шов… Любую работу Марина воспринимала как нечто навязанное ей насильственно: она обязана выполнять то или это, потому что находится в заключении, потому что она наказана. Она должна работать добросовестно, должна выполнять норму, давать качество и количество. И она будет все это делать, не вкладывая в труд ни даже частицы души. Но почему?.. Разве это не тот же труд, что, может быть, ожидал ее там, на воле? Разве ее работа в госпитале, работа простой санитарки, грязная, тяжелая, изнурительная, разве та работа была легче, чище? Почему тогда Марина работала, вкладывая в свой труд не только все физические силы, но и всю свою душу?

Марина шла все медленнее, а дождь становился все чаще, все назойливее, но она не замечала его и даже не видела, куда идет.

«Кем вы считаете себя сейчас?..».

Тогда ей хотелось с вызовом ответить ему: «А кем я могу себя считать? Преступницей, аферисткой, сообщницей жулика!» Но даже в минуту крайнего раздражения Марина не могла произнести эти слова. Она не считала себя преступницей. Пусть совершена ошибка, пусть она поступила необдуманно, легкомысленно, но никогда не думала она о том, что помогает жулику в его темных делах. И все равно, что бы ни говорил следователь, какой бы срок ей ни дали, все равно – она была и осталась честным человеком. По крайней мере – для себя. Для себя?.. Кажется, он так и спросил: кем вы остались для себя?

Марина подняла голову и почувствовала мелкие холодные брызги. Дождь? Оказывается, идет дождь!

Она сдернула с головы платок и тихо рассмеялась. Как хорошо, что – дождь… Здесь, в зоне, за этим высоким забором. Вот ему не запретишь идти там, где он захочет! Он сеет мелкую пыль и на осенний лес, и на притихшие поляны, и на кустарники, и на ее поднятое ему навстречу лицо. Пусть мочит волосы! Можно даже расстегнуть телогрейку… Целый год она не замечала и не хотела замечать ничего: ни неба, ни звезд, ни солнца. Ей казалось, что жизнь остановилась в тот момент, когда в зале суда прозвучал приговор. А вот сейчас ей хочется ощущать холодные брызги, и немножечко продрогнуть, и прийти в барак, где тепло и даже уютно. Ну и пусть – коврик с лебедем. И хорошо, что эти маленькие вольности не преследуются… А то ведь можно с ума сойти, если все шесть лет – голые нары… «Каждый по-своему украшает здесь свою жизнь…».

Эти слова сказала Лиза Гайда год назад, когда Марину везли с пересыльного лагпункта на подразделение майора Кривцова.

– Поедете в единственном числе, – сказал Марине конвоир, отодвигая железный засов на деревянной решетчатой двери. – А если будет скучно – посмотрите в окошко. У нас в женском отделении вольготнее, чем в мужском. Преимущества оказываем. Да и от печки теплее.

Марина равнодушно выслушала слова конвоира, хотя порядком озябла, пока ждала прихода теплушки. Ноябрь в прошлом году был холодным, и в этот день северный ветер с утра сеял ледяной, обжигающей крупой. Но ни тепло от печки, ни окошко, которым похвастался конвоир, ее совсем не интересовали, как не интересовало ничто в жизни.

– Вы вот к этой стенке садитесь, – сказал конвоир, пропуская Марину вперед. – Здесь от печки тепло… Одеты-то вы больно легко, – добавил он, оглядев девушку с головы до ног. – Ну да ничего: приедете на место, там нам и валенки дадут и бушлатик.