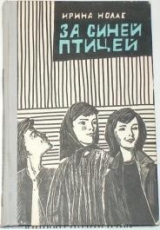

Текст книги "За синей птицей"

Автор книги: Ирина Нолле

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)

Вишенка широко открыла глаза.

– Это вы что? – с недоумением произнесла она.

– Вот так всю дорогу! – крикнула черненькая девчонка, проходя мимо молящихся. – Всю дорогу, гражданка дежурная, бормотали и носом в нары тыкались. Теперь вы их не остановите, пока из них вся дурь не выйдет. Эй вы, упокойницы! Что на стрелочка молитесь? Не спасет, не надейтесь!

– Лучше расскажите, как листовочки переписывали да немцев ждали! – поддержала подругу рыженькая. – Видели мы таких молитвенниц! Еврейских ребятишек фашистам выдавали, сволочи!

– Ладно, Векша, хватит тебе, – остановила подружку девочка с косой вокруг головы. – Ну их к черту, этих божьих одуванчиков. В вагоне надоели.

Девушки прошли мимо, возглавляемые надзирательницей и сопровождаемые усталым комендантом.

Капитан Белоненко взглянул на Машу Добрынину, провожавшую пристальным взглядом девушку в черном платке.

– Узнала, Добрынина? – спросил он.

Маша молча кивнула головой.

– Я тоже узнал, – сказал Белоненко. – Брат твой про нее в каждом письме писал. Красивая девушка, – задумчиво добавил он.

– Санька ее, как сестру, жалел… – тихо сказала Добрынина. – Как же это получилось, гражданин начальник? – подняла она на Белоненко темно-синие, ставшие теперь печальными глаза. – Как же это могло получиться? Ведь не разрешал же он ей воровать…

– Ты ко мне зайди, Добрынина, попозже, – не ответив на ее тоскливый вопрос, сказал Белоненко.

– Хорошо, гражданин начальник.

Медленными шагами она направилась к своему бараку, три черные фигуры все еще кланялись сторожевой вышке, откуда на них посматривал озадаченный стрелок.

Вишенка, еле сдерживая нетерпение, ждала, когда отказчицы закончат свои молитвы.

Глава вторая«Будем знакомы!»

Нежаркое осеннее солнце задержалось на минуту над вершинами сосен, окрасило их в багрянец и послало свой последний косой луч в окно барака. Страницы раскрытой книги окрасились розовым.

«Они стали часто приходить ко мне и все просили, чтобы я им рассказывал; мне кажется, что я хорошо рассказывал, потому что они любили меня слушать. А впоследствии я и учился и читал все только для того, чтобы потом им рассказать, и все три года потом я им рассказывал».

Марина сидела на своей постели на нижней наре тесного «купе», почти совершенно такого, какие бывают в вагонах: два места внизу, два наверху. Только в это купе выходила половина окна и вместо двери висела плотная темно-зеленая занавеска – кусок «маскировки». Отделялись друг от друга купе туго натянутыми кусками упаковочного материала, в котором привозили на швейные лагпункты сукно для пошива обмундирования. Эти «стенки» и эта условная дверь создавали впечатление некоторой изолированности, но ничуть не скрадывали шума, который всегда царил в бараках после работы.

Марина сидела на постели, поджав под себя ноги, заткнув уши пальцами – она все еще не могла привыкнуть «отключаться», уходить в себя. Вот и сейчас стоило ей опустить руку, чтобы перевернуть страницу, как в уши назойливо лезла протяжная песня, распеваемая хором женщинами, собравшимися вокруг длинного стола посередине барака.

Молодая девчонка

На свете жила… —

запевал кто-то высоким, пронзительным голосом.

В молодого жига-а-на

Была-а влюблена… —

подхватывали остальные.

«…Пастор в церкви уже не срамил мертвую, да и на похоронах очень мало было, так только, из любопытства, зашли некоторые; но когда надо было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести…».

Любил жулик ложно, Поверила я…

Марина читала отрывками, находя любимые места, возвращаясь к началу романа, и перечитывала отдельные куски последних трагических страниц.

«– Где же… Настасья Филипповна? – выговорил князь, задыхаясь.

– Она… здесь, – медленно проговорил Рогожин, как бы капельку выждав ответить. – Где же?..».

Однажды на свадьбе

Веселой была…

Марина перевернула страницу, рассеянно взглянула на тусклое, во многих местах проклеенное пожелтевшими полосками бумаги оконное стекло, за которым уже погасли лучи солнца, и сгущались ранние октябрьские сумерки. И вдруг рука ее замерла. Марина с удивлением увидела, что газовый шарфик ее соседки по купе, старосты барака Гусевой, медленно ползет вверх по коврику с лебедем. Это было почти волшебством, и Марина подумала, что у нее галлюцинация. Но бледно-розовый шарфик, свернувшийся в трубочку, неуклонно передвигался вверх. Марина подняла глаза на нару, расположенную над постелью Гусевой, и взгляд ее встретился с растерянным взглядом незнакомой девчонки, рыжие кудри которой беспорядочно свешивались на лицо. Лежа на верхней полке, девчонка испуганно смотрела на Марину, Марина так же растерянно смотрела на обладательницу рыжих кудрей.

– Атас! – послышался наверху свистящий шепот, и рыжие кудри исчезли. С верхней нары в проход посыпались соломинки и, неторопливо кружась, упал обрывок бумаги. Шарфик Гусевой бледно-розовым комочком лежал на одеяле. В ту же минуту в купе вошла староста барака.

– Все читаете? – окинув Марину щупающим взглядом, произнесла Гусева. – И как это вам не надоело с книжечками сидеть? Зачем вам книжечки в таких условиях?

Она сняла с себя телогрейку и повесила на гвоздь в ногах своей постели. Потом быстро повернулась к Марине.

– А вы что, выходили куда? – с острым любопытством спросила она девушку.

Марина пожала плечами:

– Никуда я не выходила. Откуда вы взяли?

– Да ну как же, Мариночка! – поблескивая выцветшими своими глазками, заторопилась Гусева. – Шарфик-то мой… я очень хорошо помню, что вешала его вот на этот гвоздик, у окна. Он у меня всегда здесь висит… А вот видите – валяется на постели. Вот я и подумала, что вы накинули его и выходили куда-нибудь свежим воздухом подышать.

Марина помедлила с ответом, удержав себя от желания взглянуть на верхние нары.

– Я ведь… вы не думайте, Мариночка, я просто рада была бы, если вы согласились воспользоваться моими вещичками. Я знаю, у вас ничего приличного с собой нет, а молодой девушке всегда хочется…

– Ничего мне не хочется, – оборвала ее Марина, – а шарфик ваш я… я его действительно снимала с гвоздя. Меня заинтересовал рисунок – очень красивые розы. Извините, что не повесила обратно.

– Ах, что вы, что вы, какие пустяки! Значит, вам нравится? Хотите, преподнесу? В знак, так сказать, дружбы?

– Благодарю, – сухо ответила Марина. – Здесь мне шарфики не нужны.

– А книжечки? – с легкой усмешкой проговорила Гусева.

Марина не ответила, опустив глаза на страницу, но читать не могла. Она чувствовала на себе пристальный взгляд соседки, и это раздражало ее.

– Вы что-то хотите мне сказать? – не выдержала Марина.

– Сердитесь?.. – Гусева достала из кармана синего «форменного», как она его называла, халатика маленькое круглое зеркальце, посмотрелась в него и вздохнула: – Еще одна морщинка… А ведь я думала – сумею сохранить себя… Всячески стараюсь… Никаких напряжений мышц лица – ни улыбок, ни слез… А вот все равно – морщинки.

Она еще раз посмотрелась в зеркальце.

– Издали, правда, незаметно. На днях посылочку жду. Приятельница обещала прислать специальный крем. Трудновато сейчас с кремами, туда ведь всякие питательные смеси входят, а какое уж там питание теперь… Впрочем, для кого как. Некоторые, так я вам честно скажу, и в войну не растерялись… Хотите, с вами поделюсь?

– Мерзости вы какие-то говорите, – раздраженно произнесла Марина. – Люди голодают, а вы – о питательных кремах… Ничего мне от вас не надо, оставьте меня в покое.

– Вот я и говорю: сердитесь и брезгуете, – спокойно проговорила Гусева и, спрятав зеркальце, села на свою постель. – А только напрасно. Конечно, мне с вами по образованию равняться не приходится. Только ведь и образованные разные бывают. Вы мне вот на такой вопрос ответьте: почему вы воровать не начали?

Марина не ожидала такого вопроса и не нашлась что ответить, а Гусева продолжала, то поглядывая на Марину, то опуская глаза на газовый шарфик, лежащий у нее на коленях:

– Ну, вот представьте себе, что есть у вас такой шанс: сорвать крупный куш и в свой карман положить, да так положить, что никогда ни одна живая душа об этом не узнает. Умерло бы это дело вместе с вами… Сорвали бы вы или не сорвали?

– Глупости какие-то! Мне никогда такая мысль и в голову не приходила.

– Не задумывались, значит?

– Не задумывалась.

– А вот и напрасно. Вот бы всем вам – чистеньким и честненьким – взять и задуматься: почему человек воровать начал? Был честный, а стал вор? В крови у него это заложено или же наследие проклятого прошлого, как выражаются писатели?

– Не понимаю, о чем вы…

– Могу разъяснить. Вот вы говорите, что вам такая мысль и в голову не приходила. Значит, о преступлениях, что совершаются рядом с вами, вы вовсе и не думали. И уж конечно, окажись вы при такой возможности – сорвать, то никогда бы этого не сделали, пусть даже и наказания никогда не было. Значит, вас не наказание останавливает, а принципы там всякие… Так я говорю?

Удивленная словами Гусевой, Марина невольно кивнула головой.

– Принципы! – повторила Гусева. – А у меня вот дамочка одна была. Тоже образованная, не хуже вас, и вообще – приличная женщина. По финансовой части работала. И представьте себе, могла эта дамочка выйти однажды из своего кабинета служебного и вдруг обнаружить в своей сумочке изрядную сумму денег. Кто положил, как положил и зачем положил, про это моя дамочка могла только предположения строить. Ну и конечно, предположив и подумав, могла она догадаться, что такому-то и такому-то гражданину следует оказать небольшую услугу… Ну совсем ничтожное для этой дамочки дело… Вам по финансовой части не приходилось работать? Нет? Ну, тогда я вам эти тонкости и объяснять не буду. Одним словом, представьте – задержи эта дамочка свою подпись на документе ну хоть на двадцать четыре часа – рассчиталась бы она за те деньги, подсунутые ей в сумочку, полностью. А нужно вам сказать, что дамочка аппетит до многого имела… И то ей хотелось, и этого, а зарплата ее мечты ограничивает.

– Ну и что же? Стала она торговать своей подписью? – спросила Марина.

– А вот представьте – не стала. И не станет. Хотя, повторяю, рядом с ее сумочкой ежедневно приготовленная пачка лежит – только глазом поведи и… понимаете?

Заметив, что Марина слушает ее внимательно и даже книжку в сторону отложила, Гусева поудобнее устроилась на своих нарах.

– Однажды, когда пришла она ко мне за одолжением – я ей частенько одалживала, потому что знала: отдаст точно в срок, – вот однажды я ее спросила, почему, мол, она неограниченные свои возможности не использует? Ну конечно, так использовать, чтобы не зарываться. Отвечает: «Я, говорит, в тюрьме сидеть не хочу. Как веревочка ни вейся, а кончик найдется». – «Так, – говорю я ей. – Ну, а если бы наверняка знали, что в тюрьму не сядете, тогда бы что?» – «А тогда, говорит, и разговор был бы другой». – «Значит, – спрашиваю, – тогда бы воспользовались?» – «А что, – отвечает, – я глупее других?». Я ее выслушала и вопрос задаю: «Так, может быть, это вы по-соседски у меня в курятнике яйца потаскиваете? Уж который раз замечаю – пропадают яйца, а поймать не могу. Сами знаете, круг деятельности у меня обширный, частенько отлучаюсь на двое суток – за курятником следить времени не хватает». И тут моя дамочка оскорбилась. Да еще как! Две недели не разговаривала.

– Еще бы не обидеться, – сказала Марина. – Вы из пустого разговора выводы сделали, что она чуть ли не воровка.

Гусева рассмеялась:

– Так она не за то обиделась, что я ее воровкой предположила. «Буду, говорит, я об какие-то яйца руки марать! Уж если брать, то что покрупнее…». Поняли теперь, Мариночка? Воровка она фактически не воровка, а в мечтаниях своих самая настоящая, простите за выражение, стерва. Не потому не ворует, что принципы есть, а потому лишь, что засыпаться боится. Значит, дай ей полную гарантию тащить где попало – будет тащить и глазом не моргнет. А себя, само собой разумеется, порядочной считает и еще других осуждать будет, если в газете прочитает. И осуждать, заметьте, будет не за то, что человек украл, а за то, что без оглядки украл.

– Это интересно… – удивленно проговорила Марина, – но вы начали с другого…

– Я с того начала, что не следует вам всем отворачивать свое личико, если скверно пахнет, а взять и убрать грязь своими собственными руками. А то вокруг кучи навозные, а вы их не видите – по цветочкам порхаете да красотой восторгаетесь.

– Вы чепуху говорите, – опомнилась Марина, – вас послушаешь, так вокруг никого честного нет, все жулики и воры. Как же это так жить можно, смотреть на своего соседа и думать, а что у тебя на уме? Не собираешься ли ты преступление совершить? Так ведь, по-вашему? Противно слушать.

– Ну, зачем на каждого думать? Я вам, дорогая, фактический случай из жизни рассказала, а вы уж начинаете философию разводить. А что касается «противно», то мне еще противнее было эту мою соседку по даче слушать да на чистенькие ее ручки глядеть. И вот, Мариночка, возвращаюсь я к первоначальным своим словам: почему человек на преступление идет? От нужды? От голода? Ничего подобного! Я хотя агитаторов никогда не слушаю, но и без них хорошо все понимаю: нет у нас такой необходимости – воровать! А воруют. Отчего, спросите? Скажу… От разврата душевного, вот отчего!

Гусева странно преобразилась, и даже глаза ее не бегали, как обычно, с предмета на предмет и не ощупывали липким взглядом Марину, а смотрели прямо и пристально в глаза девушки. Марина смутно почувствовала, что где-то в тайниках души этой с первого дня знакомства неприятной Марине женщины бьется какой-то вопрос, разрешить который она не могла и, вероятно, не сможет. И может быть, потому глаза ее стали тусклыми и старыми, и, может быть, потому разучились они смотреть прямо.

– В тысяча девятьсот семнадцатом году, – продолжала Гусева, – матросики в городе Петрограде царский дворец брали. Небось впервые в жизни своими сапожищами по драгоценным коврам топали. Так ведь? А в том дворце разные безделушки на каминах да в горках были расставлены… Была я там с экскурсией, видела. Ведь министры не всё еще тогда из дворца повытаскивали, кое-что осталось, когда «Аврора» бабахнула. А ведь не тащили матросики, не тащили! А в особняках буржуйских, что матросики питерские реквизировали, тоже всякого добра хватало: руку протяни – и под шинель или там под бушлат. Никто бы и не заметил в суматохе. А вот не брали, не брали! Потому что у людей принципы свои были, потому что чистые люди были, хоть он тебе комиссар, хоть простой солдат!

Гусева скомкала свой газовый шарфик и швырнула его на подушку.

– А теперь берут, берут, берут! Почему, спрашивается? От разврата, повторяю, от душевного разврата!

– Но ведь не все же такие! – воскликнула потрясенная Марина. – Это ведь какая-то совсем небольшая часть!

– А я и не говорю, что все, – неожиданно спокойно произнесла Гусева, и лицо ее вновь стало таким, как всегда. Глаза скользнули по Марине и спрятались за реденькими ресницами. – Не все, – повторила она. – Только вы-то, благородные, с принципами, куда смотрите? Пусть она хоть и небольшая, как вы сказали, часть, а все же людей часть, а не какого-то там скота. Вот вам об этом и нужно было бы думать, а не закрывать глаза и разнюхивать розочки. Вам – образованным, честным!

– Ну тогда почему же вы сами, – не выдержала Марина, – почему вы сами, понимая и, главное, зная все это, сами стали грязными делами заниматься? Тоже – от душевного разврата?

Не поднимая глаз, Гусева раздельно ответила:

– Вот именно – от этого же самого. Идеалов и принципов у меня никаких других нет. Да и не верю я в идеалы…

Чувствуя страшную усталость от этого неожиданного разговора, Марина повернула голову к окну. Там уже стало совсем темно.

– Не хотите разговаривать? – понимающе кивнула Гусева. – Так ведь, как говорится в русской пословице, правда глаза колет. Понимаю, что растревожила вас… А самое главное – кто растревожил?! – насмешливо воскликнула она. – Какая-то спекулянтка, которая, можно сказать, и семилетки не закончила! Впрочем… – Гусева потянулась за шарфиком и повесила его на гвоздь, – впрочем, у меня всю жизнь складывается такая ситуация, как говорят в газетах. Вот клиентка у меня была одна. Кругом от меня зависела, потому что аппетиты были большие и из долгу она у меня никогда не выходила. А как приду к ней, так она меня дальше передней не пускает, и если муж дома, то за портниху рекомендует. Вот я однажды, стоя в передней и воспользовавшись присутствием самого – он пальто коверкотовое, на мои же деньги приобретенное, в этот момент на свои ответственные плечики надевал, – я возьми и скажи Эльвире Марковне: «Когда, говорю, вы мне думаете должок отдавать? Сейчас или зайти попозже?». А сам сразу как встрепенется: «Какой долг? Ты разве за последние платья не рассчиталась?» Тут моя дамочка захлопотала, куда вся полнота фигуры делась! «Ах, ах, я вас провожу, Алла Гавриловна!» – это она мне. А мужу: «Да там пустяк остался, ты не беспокойся…» Хорош пустяк, думаю, полдюжины гарнитуров, да браслет с часиками, да чистыми деньгами около двух тысяч. Муж только за дверь, а она передо мной чуть не на коленки бросается. «Подождите, дорогая, ради бога, подождите… И при муже… прошу вас… никогда…».

Марине вдруг стало душно. Она расстегнула ворот блузки.

– Где вы столько гадости насмотрелись?

– Побродила я по жизни, где грязь по щиколотку, – сумрачно отозвалась Гусева. – А вы, Мариночка, коль вас судьба сюда упрятала, то чем книжечки про князей читать, лучше бы глазки свои прекрасные пошире открыли да кругом приглядывались… Полезное это для вас будет дело. Впрочем, – она потянулась, закинув руки за голову, – впрочем, не о том я поговорить с вами хотела… Олегу-то небось не пишете? Гордость не позволяет?

Все, что говорила Гусева Марине до сих пор, как бы страшно и грязно ни показалось Марине, как бы ни поразило девушку своей обнаженностью, было ничем по сравнению с одним только именем, небрежно произнесенным старостой барака номер три. Марине уже не было душно – пальцы ее мгновенно похолодели.

Увидев, как внезапно побледнела Марина, Гусева рассмеялась тихим, злорадным смешком. Но глаза ее не смеялись – они в упор смотрели на собеседницу.

– Вы вот брезговали мной, – тихо сказала Гусева, – а я возле вас целый месяц хожу, присматриваюсь… Думаете, я вас не узнала? – Она наклонила голову и прищурясь смотрела на Марину. – Вы-то, конечно, позабыли тот вечерок, когда однажды, на квартире у Наумчика…

– Откуда… откуда вы все знаете? – помертвевшими губами прошептала Марина.

– Про Наумчика да про несчастную вашу любовь к этому молодому человеку, Олегу? Так ведь я, девушка, этого Наумчика еще под тремя фамилиями знаю. Для вас он, впрочем, вначале был Георгием Станиславовичем, горным инженером с дипломом. А про Наумчика, по кличке «Налим», это вам уже следователь глаза открыл. А до того, как стать инженером с дипломом и застарелой болезнью сердца, этот ваш приятель на Черноморском побережье был фотографом-любителем. Там его все Гогочкой звали. Танец с саблями, то есть с кинжалами, хорошо исполнял. И никаких местных вин не употреблял – одну русскую водку. Это, конечно, не из национальных принципов – он, вероятно, и сам не знает, какая у него национальность… Ну так вот, после начала войны Станислав… то есть Георгий Станиславович, куда-то исчез, а потом уже объявился в Москве с дипломом и рецептами врачей. Чисто, подлец, работал, – усмехнулась Гусева, – месяцев восемь такими делами ворочал, что никакому министру финансов не под силу. А потом все-таки погорел… Ну и вы здесь сбоку припека влипли. Конечно, не военное бы время, вам больше года не всучили. Вы же через семнадцатую шли? Соучастие? Так это еще счастлив ваш бог, как говорили в прежнее время, что Налим не успел полный разгон взять. Я вам, Марина, теперь могу спокойно глаза раскрыть: еще бы немного, и пустился Налим в такие дела, за которые вам бы контрреволюционную пятьдесят восьмую статью припаяли – и заметьте: на полном основании, а самого в два счета на «луну» отправили бы… Так что вы должны всю свою жизнь на оперативников богу молиться, что вовремя они этого сукина сына за шиворот взяли… Еще когда вы свою трагедию всей душой переживали и ничего, таким образом, вокруг не видели, еще тогда возле Налима начали кружить господа, которыми не так Петровка тридцать восемь интересуется, как Лубянка семь.

Марине уже казалось, что перед ней не староста барака Гусева и не в бараке сидит она на своей постели.

«…Как могли вы – комсомолка, студентка, честный советский человек – не замечать того, что окружало вас? Вы понимаете, какое сейчас время? Понимаете, что на фронте умирают наши лучшие люди? А вы, уйдя из института и поступив работать в госпиталь, ежедневно видя страдания, кровь, смерть этих лучших людей, вы, приходя со смены и забыв о своем долге, о госпитале, о войне, развлекались в компании подозрительных и темных типов!» Кажется, так или что-то очень близкое к этому говорил ей пожилой следователь с усталыми глазами, когда она сидела перед ним, оглушенная тем, что произошло. «А если бы в этих пакетиках, что поручал вам передавать Налим, были не денежные купюры и не драгоценные камни? И если бы за безобидной фразой: „Анна Ивановна просила передать, что Юрик уехал в Сибирь“ – таилось не сообщение одного спекулянта-афериста другому об отправленных в Новосибирск трех килограммах драгоценных медикаментов, а, скажем, сведения о?..».

Марина тогда крикнула: «Нет! Этого не могло быть!» И следователь успокоительно кивнул головой: «Не было, потому что его вовремя взяли». А теперь эта женщина с кудряшками младенца и глазами старухи говорит ей, что – да, могло бы быть, и чуть не было!

– Я вас, конечно, понимаю, – донесся до нее голос Гусевой. – Вы искали забвения. Институт сменили на госпиталь, думали, там сама обстановка из вас вашу мелкую боль вытряхнет. А в госпитале этом, как на грех, Риточка работала. Она там медсестрой или в конторе? Ну, это не важно… Кстати, Риточка тоже о Налиме ни сном, ни духом. Сложная история, и рассказывать о ней вам сейчас не буду. Такие, как вы да Риточка эта, не первые в Налимовы лапы попадали. Нужна ему девочка с чистой биографией, перед угрозыском незамаранная, – выбирает и действует…

Марина стиснула зубы, чувствуя, что еще минута – и она закричит, заплачет и бросится бежать из этого купе, где из нее выматывают душу и нервы. Поэтому она не слышала легкого скрипа на верхних нарах, как не услышала его и Гусева, упоенная своим торжеством.

– Олегу все-таки написать следовало, – вдруг переменила тон Гусева. – Хотя бы для того, чтобы почувствовал, что вы ради него…

– Да нет, нет! – глотая слезы, проговорила Марина. – При чем – он? Ну, полюбил другую, ну, забыл он меня, так зачем же мне было в эту компанию лезть? Нет, – с тоской повторила она, – мне и следователь говорил, что винить некого, кроме себя… И не хочу я о нем думать, и не буду ему писать никаких писем…

– Ну, ну, не хотите – не надо, – поспешно сказала Гусева. – Я опять отвлеклась…

Она с минуту молчала, словно обдумывая и взвешивая что-то. Марина не заметила этой паузы. Она сидела вконец разбитая, и единственное, чего ей хотелось, это чтобы староста оставила ее хоть на десять минут одну. Нервное напряжение сменилось упадком, и странная сонливость охватывала Марину. Веки ее тяжело смыкались, и она уже не слышала, что говорит Гусева.

Где-то в дальнем конце барака снова запели. Вполголоса, тоскливо и печально.

Цыганка с картами, дорога дальняя… – грустно запевал низкий, чуть глуховатый, но красивый голос.

Дорога дальняя, казенный дом…

– …Срок у вас, Мариночка, я повторяю, порядочный. Пока на пересмотр подадите, да то, да се, а время-то идет. Себя сохранять нужно, ну, если не для Олега, то для вашей приемной матери. Она и так горем убита…

Централка, там ночи, полные огня,

Централка, зачем сгубила ты меня…

– …человек во всем согласен вам помогать. Все равно – не он, так другой. Здесь не гордость свою сохранять надо, а жизнь. Ну, так что вы на это скажете? Если согласны, то хоть завтра свиданье устроим, а если нет, то можете еще обдумать ответ. Я ведь вас не тороплю.

Марина открыла глаза:

– Вы о чем?

– Ах, она и не слушала! Ну, я насчет того молодого человека, моего друга. Он здесь в парикмахерской работает, вернее, по совместительству начальство бреет, стрелков, а так в основном – в столярке. Только на самом деле он никакой не парикмахер и не столяр, конечно. Мишаня – знаменитый вор. А они, знаете, какие заботливые к своим… ну, как бы это сказать? К своим девушкам, что ли. У них свои законы: достань, где хочешь, а девушку обеспечь. А Мишка-парикмахер, как его все зовут, – вор авторитетный и только здесь себя тихо держит. Если уж откровенно говорить, то его и наш капитан опасается. Слово Мишаньки – закон для всех здешних жуликов. Попробуй, кто обидь Мишаньку – весь преступный мир за него горой встанет!

– Ну чего ты треплешься, помело с кудряшками?

Слова эти, сказанные звонким и гневным голосом, прозвучали словно с неба. Марина вздрогнула и подняла голову. Рыжие спутанные кудри, соломинка, прилипшая к щеке, сердитые зеленые глаза.

Марина взглянула на бело-розовый шарфик, мирно висящий на своем месте, и невольно улыбнулась. Голова с рыжими кудрями на минуту скрылась, на нарах послышалась возня. Затем сдержанный, быстрый шепот.

– Кто это? – спросила Гусева, подозрительно поглядывая наверх.

– Не знаю, – все еще улыбаясь, ответила Марина.

Гусева поднялась, но тотчас села на постель – в пролете между верхними нарами показались стройные ножки, обутые в стоптанные лакированные туфельки, и через секунду вниз спрыгнула рыженькая девчонка в помятом шелковом платьице и коричневом джемпере. Девушка быстро стряхнула прилипший к подолу мусор, откинула маленькой рукой волосы со лба.

– Откуда ты взялась? – с недоумением спросила староста.

Девчонка прищурилась:

– А ты будто не знаешь – откуда? – двусмысленно улыбнувшись, проговорила она. – Спрашиваешь, словно тебе три годика…

Гусева нахмурилась, забыв о необходимости избегать напряжения мышц лица.

– Где-то я тебя видела? А-а, так ты с нового этапа, малолетка? Зачем в мой барак пожаловала?

Девушка непринужденно прислонилась к тумбочке, стоящей между нар, и, мельком взглянув на Марину, перевела свои озорные зеленые глаза на старосту.

– Зачем? – усмехнулась она и скрестила руки на груди. – Да вот, понимаешь, смотрю, где что плохо лежит…

– Ты эти шутки брось! – Гусева слегка придвинулась к девчонке. – Я – староста этого барака, и нечего тебе здесь делать. Сматывайся, пока я дежурного не позвала.

– Ах, староста? – Рыженькая приподнялась на носках, с притворным любопытством разглядывая Гусеву. – Староста, значит? А я и не знала, тетечка, что ты здесь – чуть пониже наркома.

И вдруг вкрадчиво-насмешливый тон ее голоса изменился. Зеленые глаза потемнели.

– Ну так вот, староста, или как тебя там. Ты какое имеешь право Мишку-парикмахера за вора представлять? Это знаешь как называется? Самозванство! И за это тебе можно сделать пять минут весело. Желаешь? – В зеленых глазах сверкнул недобрый огонек.

Гусева вскочила и испуганно отступила к выходу. Марине тоже стало не по себе. На обнаженной руке рыженькой она увидела синюю татуировку – «наколку». Марине уже приходилось видеть эти наколки. Циничные слова и не менее циничные рисунки навсегда, навечно остаются страшным клеймом на руках, груди и даже на ногах девушек и женщин, соблюдающих один из изуверских «законов» преступного мира. Впрочем, в большинстве случаев надписи эти представляют собой традиционные заклинания: «Не забуду мать родную», или «Умру за любовь», или – самая распространенная наколка: «Нет в жизни счастья!» У рыженькой на левой руке, чуть повыше запястья, было наколото «Векша».

«Значит, она тоже воровка!» – мелькнуло в голове Марины, и опять с новой силой и новой болью ощутила она рядом с собой тот чуждый, страшный и незнакомый ей ранее мир, с которым ей пришлось столкнуться и где ей придется находиться долгие шесть лет.

На секунду она прикрыла глаза. Шесть лет… Вот в этом закутке, с такой, как Гусева, с такими, как эта девушка-подросток, легко и бездумно произносящая двусмысленные фразы… Воровки, растратчицы, аферистки, поджигательницы… Шесть лет… Два места внизу, два – наверху, половинка окна, тумбочка, матерчатые «стены»… Жалкое подобие купированных секций вагона и жалкое подобие уюта – приколотые к перегородкам грубо раскрашенные коврики – роскошь, доступная только «старожилам». Такой коврик – с лебедем и полуобнаженной красавицей в лодке – украшает постель Гусевой. Целый месяц Марина видит перед собой эту девицу, у которой одна рука короче другой, а глаза занимают треть лица… И еще месяц, год, два… До конца срока – лебедь с шеей жирафа и лилии, похожие на ночные горшки… И Гусева со своими гнусными предложениями, со своей страшной «философией», и девочки с наколками, и низкий потолок цеха, где Марина изо дня в день будет ошкуровывать наждачной бумагой деревянные ложки…

…Опять знакомая тюрьма центральная

Меня, несчастную, по новой ждет, —

пели вполголоса в дальнем конце длинного барака.

И так будет шесть лет… Нет, теперь уже пять. Уже второй месяц, как Марина здесь, на лагпункте капитана Белоненко. А до этого – камеры пересыльных тюрем, томящее ожидание этапа, душные вагоны, снова пересылки… Восемь месяцев – на швейном лагпункте, а потом – вызов сюда по какому-то там «спецнаряду». И – Гусева, лебедь на стенке, цех.

Это было лишь только коротким мгновением, но Марина почувствовала горячую влагу на ресницах и в отчаянии закусила губу: не сметь распускаться, не сметь! Она открыла глаза.

– Какое он имеет право строить из себя громкого жулика? – звенел голос рыженькой. – А девчонке этой ты что предлагаешь? На что ты ее наталкиваешь, гнида позорная? – голос звучал все громче, все злее. Девушка сделала легкий шаг к Гусевой. – А хочешь, я тебе одну штучку покажу?

Она стремительно выбросила вперед правую руку и молниеносным движением перечертила перед глазами старосты воздух – крест-накрест.

– А-а-а!.. – Гусева дико закричала, отшатнулась, закрыла лицо руками.

Марина не поняла, что произошло, почему кричит староста, почему рыженькая поспешно отступила к тумбочке. Как очутились в узком проходе купе еще две девчонки?

– А-а-а!.. Бритва… у нее бритва! – неузнаваемым голосом кричала Гусева, пятясь к выходу.

– Что случилось?!

– Порезали?!

Кто-то откинул маскировку с дверного прохода, и в купе напирали женщины, крича, толкая и перебивая друг друга.

Наткнувшись на них спиной, Гусева отняла руки от лица. Никаких следов порезов не было.