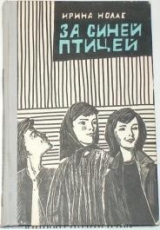

Текст книги "За синей птицей"

Автор книги: Ирина Нолле

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)

– Ну, так если не поймаешь, как же вором назвать? – нерешительно спросила Марина.

– Уж не знаю как, а только воры они, и надо их давить, как вшей, пока не расплодились. Этот Налим… Скажешь, не зараза он? Думаешь, тебя одну с дороги сбил? Таким Налимам нужно срок давать и за его дела, и за тех, кто по его указке действовал. Десять за то, что всю жизнь государство обворовывал, и десять за то, что других заражал. Ты что молчишь? Не согласна?

Нет, Марина была почти согласна с тем, что говорила Маша, но теперь она по-другому относилась к своему преступлению. Да, к преступлению, потому что оно было ею совершено.

Это раньше, когда велось следствие по делу «инженера Георгия Давыдовича Зарудного» (он же Кирпичников, он же Гринберг, он же Абросимов), – тогда Марина с обидой и горечью говорила о «несправедливости», о «пристрастии» следователя. «Ведь он сам уверен, что я попала сюда случайно, что я даже не знала, какие поручения „инженера“ выполняла! И все-таки старается доказать мне, что я виновата…» Эту горечь и обиду привезла она с собой в Энские лагеря; с этим чувством впервые вошла в кабинет капитана Белоненко; это чувство руководило ею, когда она упорно отказывалась принять бригаду несовершеннолетних. И только много позднее, уже здесь, в ДТК, Марина Воронова поняла, что следователь был прав.

– Маша, – спросила она, – а ты пробовала уйти? Могла ты отвязаться от своей компании и начать жить по-новому?

– Пробовала… – чуточку помедлив, ответила Маша. – Как узнала, что мать умерла, решила: все брошу, начну работать, учиться… Ну, и… не вышло, как задумала.

– Почему?

Маша повернулась к ней.

– Слушай, бригадир, я тебе сейчас один вопрос задам. Только ты мне на него честно ответь… Скажи, знала ты, что у меня побег был?

– Знала, Маша… Мне капитан сказал.

– А почему ни разу не спросила меня об этом?

– Что же я буду тебя о таком расспрашивать, что и вспоминать горько?

Маша зябко повела плечами, хотя в маленькой комнатке рядом с клубной сценой, где они помещались теперь вдвоем, было тепло. Они сидели на Машиной койке, близко друг от друга, и Марина почувствовала, как вздрогнула Маша.

– Теперь-то уж не так горько, – тихо проговорила она. – А вот вначале… А знаешь, почему я в побег ушла? – Маша немного отодвинулась от подруги и прислонилась спиной к стене. – Потому я ушла, что хотела только раз на одного человека взглянуть, только посмотреть на него, хоть издали, а потом – пусть тюрьма, лагерь – что хочешь и на какой хочешь срок. Все равно, вот с этим, – она коснулась своего рукава, – никогда с этим в жизни не будет счастья…

– С чем? – не поняла Марина.

– С наколками… На всю жизнь, до самой смерти, и в гробу будешь лежать с этим клеймом…

Она подняла голову, оглядела маленькую комнату, словно впервые увидела ее, и с тоской проговорила:

– Такая же у меня была комнатенка… Только окно большое. И выходило оно во двор. Полуподвальная она была, эта моя комната, а лучше ее никогда у меня ничего больше не будет. Никого в ней не было, кроме меня да рыженького котенка Тишки… Это потому я его подобрала, что у нас дома точно такой же был… Вот и жили вдвоем.

Она замолчала, и Марина боялась прервать это молчание. Маша заговорила снова – медленно, неторопливо, словно перелистывала страницы давно читанной книги и вспоминала знакомые места.

– Ты вот представь себе, бригадир… Закрой глаза и представь. Над Москвой-рекой солнце встает. Все кругом такое чистое, тихое и розовое. Спят еще москвичи… И выходит из своей комнаты твоя Маша – в белом фартуке, с косыночкой на голове, а в руках у нее знаешь что? Метла. А рядом на тротуаре лежит шланг. Выходит Маша Добрынина на работу. Устроили меня добрые люди… Комнату свою в Марьиной роще сменяла, чтоб от прежних дружков подальше быть. Вот выхожу я на работу, а сама все на угол поглядываю…

Голос Маши звучал такой нежностью и теплотой, и столько нового было в этом звучании, что Марина не узнавала своей помощницы – всегда насмешливой, немного резкой, иногда даже грубоватой.

– Сказать тебе – ты и не поверишь, кого я ждала каждое утро… Да и самой мне не верилось… Стоял он на посту на том участке, где мой дом был. Володей его звали… Сначала просто посматривали друг на друга, а потом и разговаривать начали. Он в том отделении работал, где был начальником один очень хороший человек. Этот начальник – Платонов Василий Федорович – меня и на работу устроил и вроде как надо мной шефство взял. Ну, вот так я и познакомилась с Володей Лебедевым.

Маша коротко вздохнула.

– А он о тебе все знал? – тихо спросила Марина.

– Василий Федорович мне обещал, что никому ничего обо мне рассказывать не будет. Там у них только еще один человек про мое позорное прошлое знал. Я его лишь один раз видела, так что не могу тебе сказать, кто он и какую там занимал должность. Они мне тогда сказали: «Поработай, Добрынина, покажи себя. А мы тебе в будущем поможем». Ну, я и старалась, бригадир. Мечты у меня были тогда знаешь какие? Как все равно в сказке – такие были у меня мечты… Про все я тогда загадывала: и Шурик ко мне приедет, и учиться я пойду, и другим человеком стану… Ну, и о Володе тоже… Работала я младшим дворником, жила тихо, совсем никуда не ходила. Все боялась: увидят меня «наши», что тогда делать буду? Они ведь и ответ могут спросить. Уберусь на своем участке, в магазин схожу, завтрак себе приготовлю и сажусь салфеточки вязать… Вышивать тоже научилась. И книги читала. Был у нас жилец в доме. На девятом этаже. Пожилой такой, в очках. Он мне книги и давал. В кино я ходить боялась. И петь громко боялась… – Маша горько усмехнулась. – Дура такая… Думала – поверну жизнь по-своему, если хоть на год какой с глаз своих ребят скроюсь. Боялась я их, бригадир. Зря, конечно… Никто бы меня не заставил на старую дорожку вернуться. Подколоть – это они могли, а заставить воровать – не заставили бы.

…Хорошо мне было тогда, бригадир. Кажется, самое лучшее время в моей жизни. С Володей мы встречались только на улице. Чтобы его к себе пригласить, у меня и в мыслях не было. Меня Василий Федорович так вроде незаметно предупредил, чтобы я к себе в комнату ребят не приглашала. «Познакомишься с кем, – говорит он мне, – в кино сходи, в парк, на танцы. Ну и мне, по знакомству, про того паренька расскажи, что он, откуда, где работает. Я тебе, говорит, совет дам, стоящий он парень или нет». Я тогда Василию Федоровичу от чистого сердца слово дала, что о парнях мне и думать не хочется… Так разве я знала, что всего через месяц Володю встречу?

Лица ее Марина не видела, оно смутно белело в темноте, но ей казалось, что она видит знакомое это лицо чудесно преображенным, с нежной и рассеянной улыбкой, с мягким взглядом синих глаз.

– Ты очень любила его? – спросила она.

Маша помедлила с ответом, словно не нашла сразу нужное слово, чтобы определить силу своей любви.

– Я не знаю, что такое – очень любить, – сказала она, наконец. – Я никого так не любила, даже… маму… Если утром я его не видела, мне казалось, что утра не было. Если он опаздывал или не приходил совсем, мне казалось, что я умру, не дождавшись его. Мучилась я, Марина, очень мучилась… Не знала – идти к Василию Федоровичу, рассказать ему все или нет. Думала: если пойду, так ведь он обязательно должен сказать своему работнику, кто я была раньше. А не пойти – значит слово не сдержать. Вот и решила: надо все это прекратить и не встречаться с ним больше. Поговорила с другой дворничихой, поменялась с ней сменами. День так прошел, другой… Не вижу его и не понимаю – день ли на дворе, ночь ли. Словно ничего нет – ни солнца, ни зелени, ни людей вокруг. Куда ни посмотрю – будто одни черные пятно… Понимаешь?

Марина грустно вздохнула:

– Понимаю… Но только я еще никого так не любила… – и добавила полувопросительно: – Это, наверное, самое большое счастье – так любить?

– Не знаю… Не думала я над тем, счастье это или такое, чему и названия еще люди не знают. Только жить я без него не могла. Ну вот… Прошло так двое суток, а на третьи, когда я уже вторую поливку делала, вижу – идет… Ну что мне было делать? Шланг бросать и бежать? Жду… А у самой на душе непонятно что творится. Он подошел, поздоровался, а сам с таким укором на меня смотрит. «Думал я, говорит, что вы заболели. Хотел проведать прийти». Я молчу, не знаю, что отвечать. Потом он так серьезно на меня посмотрел и говорит: «Я хочу с вами, Маша, в другой обстановке встретиться. Домой вы меня к себе не приглашаете, да и не стоит этого делать… Завтра у меня свободный вечер, и я вас приглашаю в Центральный парк культуры и отдыха».

Могла ли я отказаться, бригадир? В первый раз в жизни меня молодой человек на свидание пригласил! Кто же это раньше меня в парк культуры водил? Кто раньше на «вы» называл?

…Знаешь главный вход в парк? Там мы и договорились встретиться завтра в семь часов. Он предупредил, что будет в гражданском одет, в форме им гулять не разрешается.

Марина слушала и словно видела перед собой небольшую комнату с голубыми обоями, с цветами на широком подоконнике окна, выходящего на асфальт. На стуле поставлено зеркало, и перед ним – девушка. Тоненькая фигурка, блестящие глаза, в которых и радость, и нетерпенье, и затаенная тревога. Волосы у нее длинные, до плеч, и уложены красивыми локонами, а на шее – ниточка недорогих бус. Она берет с кровати легкое маркизетовое платье.

– …На честные деньги купленное, Марина. Целый месяц собирала…

Девушка надевает платье и поворачивается перед зеркалом, где отражается ее взволнованное лицо, и стройная шея, и плечи, прикрытые прозрачной голубой тканью.

– …И повернулась я, Марина, боком к зеркалу. А в нем рука моя отразилась…

Синие, неровные, уродливые буквы, справа налево отраженные бесстрастным стеклом. И незачем было Маше читать страшные слова «Нет в жизни счастя»… Она знала их, а теперь они горели на нежной коже ее руки и становились огромными, чудовищно заполняя собой всю комнату, отражаясь в зеркале, прыгая на потолке, на стенах – везде, куда бы ни метнулся отчаянный взгляд Маши.

– Ох, бригадир! Что же тогда было со мной! Упала я на постель вниз лицом, голову в подушку уткнула и не помню – минуту ли, час ли так лежала… А потом слышу: тикают ходики на стенке. Ровно так, спокойно. Поднялась. Половина седьмого. Сорвала я с себя это платье, кинулась к вешалке, хватаю юбчонки свои, сарафанчики, швыряю по полу, думаю – что же одеть? А ходики все тикают да тикают. Ну, одела первое, что попалось в глаза. Юбка у меня была синяя и блузочка красная в белую горошинку. Рукав у нее был длинный… Опоздала на десять минут, а он смеется: «Так, говорит, и полагается, чтобы молодой человек девушку ждал и поволновался немного. Вы, говорит, Машенька, нарочно опоздали? А какая вы, говорит, сегодня красивая, как киноактриса».

…На лодке катались… А потом Володя мне говорит: «Пойдемте, Маша, в „Поплавок“. Будем кофе пить. А потом – на мое любимое место в Нескучном, и мне с вами обязательно надо серьезно поговорить…» Ну, я же понимаю, о чем он будет со мной говорить. Ты бы, Марина, тоже поняла, верно? И не знаю я, что мне делать, как быть? Скажет: выходите, Маша, за меня замуж. А я что ему скажу? Какая я вам жена буду? Я ведь воровка… Это я про себя думаю, а ему ничего не говорю… А он взял меня под руку… – Маша не то вздохнула, не то всхлипнула, – взял меня он под руку, как порядочную, и повел в «Поплавок». Кофе заказал. Не помню, как оно называется, холодное такое, без молока, а сверху мороженое, и пьют его, Марина, через соломинку. Никогда я раньше не знала, что такие вкусные вещи на свете есть. Не было этого на наших «малинах»… А потом пошли на танцплощадку. Это я ему сказала: пойдемте, говорю, потанцуем немножко. Я все боялась с ним в Нескучный идти, потому что там этот разговор будет.

Танцую я с ним, а он меня, как принцессу какую, за талию держит – осторожно так, благородно… Танцую я с ним и думаю, что все сейчас на нас смотрят, потому что мы здесь самые счастливые, и все это понимают и радуются за нас… Да… А ведь на нас и в самом деле посматривали. Только кончили мы танго, отошли в сторонку, а ко мне сбоку подходят двое, в кепочках. У меня сердце остановилось… А Валет, прищурив глаза, ухмыльнулся, фиксу свою золотую показал и говорит: «Где такого фраера подцепила? Познакомь, Соловей». А другой (позабыла, как его звали) смотрит на меня в упор и тоже улыбается: «Давненько ты, Кенарь, в наших краях не бывала. Братва интересуется. Поручили вот нам с Валетом тебе привет передать да спросить, когда обратно пожалуешь». И еще что-то говорил, только я уже ничего не понимала. Взглянула на Володю, а он серьезный такой, спокойный, только побледнел немного, а сам смотрит на них внимательно и будто припоминает что-то. А потом вдруг отстранил меня чуточку в сторону, а сам вперед выступил. «Что, говорит, вам от этой девушки нужно?» Вижу – ребята переглянулись. Ну, тут я поняла, что может произойти. Крикнула я им по-своему, чтоб уходили, что я вернусь, только чтобы его трогать не смели. Володя меня за руку схватил, крикнул: «Маша! Опомнись! Не бойся – ведь я с тобой!» А я руку выдернула, растолкала людей и не помню как через весь парк к реке, в темное место выбежала…

Марина чувствовала, как дрожит Маша, и тихо взяла ее руку.

Так они сидели некоторое время, молча. Потом Маша осторожно высвободила свою руку и сказала обычным голосом:

– После того я, не заходя в свою комнатенку, прямо на хазу подалась. А через пять дней – по новой в тюрьму. Мне тогда все равно было: хоть год, хоть двадцать, хоть сто… Молила только бога, чтобы Василий Федорович ничего не узнал… И представляешь – пришел ко мне на свидание тот пожилой жилец. Как уж разузнал – не пойму. Принес передачу. Котенка я, говорит, твоего через форточку выманил, к себе взял. А я стою как каменная и ничего сказать не могу. Он на меня так грустно посмотрел и говорит: «Что же ты, глупая, наделала? Почему ко мне не пришла, не рассказала всего?» А я молчу, и все тут…

Приехала в этот лагерь, – наверное, хуже, чем Любка Беленькая, была. Чего-чего я только не вытворяла. А забыть – не могла. Вот тогда и решила в побег идти. Ну, сорвалось у меня… Привезли обратно, судили добавочным сроком и к капитану Белоненко отправили.

– А Володя? – спросила Марина.

– Разыскал, – глухо ответила Маша. – Уже когда я у Белоненко была. Писал, что все знал от Василия Федоровича и хотел там, в Нескучном, мне сказать, что любит меня, и замуж предложить выйти…

– Ты ему ответила?

– Нет, не ответила. Что же мне было ему отвечать, когда я уже лагерный срок схватила? Какой же я человек – с лагерной судимостью? Ну вот… – Маша встала с койки и, склонясь над тумбочкой, стала смотреть в окно, в стекла которого начал бить мелкий весенний дождь. – А теперь, наверное, он женился… – Она выпрямилась, закинула назад голову и закрыла глаза. – Женился… Но все равно, пусть женился! Освобожусь, найду его, скажу, что как любила раньше, так и сейчас люблю… Встретимся мы с ним, знаю, что встретимся!

Маша открыла глаза, прижала руки к груди, и столько убежденности, столько веры и надежды было в ее позе и в голосе, что Марина сама поверила: да, встретятся – обязательно!

– И не женился он, нет! И если на фронт пошел, то жив будет. Не может он погибнуть, никакая пуля его не возьмет, потому что такая любовь, как у меня к нему, только раз в тысячу лет бывает…

И Марина не могла сказать ей, что каждому, кто любит, кажется, что любовь его – единственная в мире. И она сказала другое:

– Да, да, Маша, милая! Вы встретитесь! Я верю в это! – И, встав, обняла свою подругу. – И знаешь… я тебе немного завидую. Никогда я так никого не любила, как ты его…

Маша благодарно прижалась к ней.

– Я знаю – так любить нельзя, – уверенно сказала она.

Потом они снова уселись на кровать и долго молчали. Маша нарушила тишину неожиданным вопросом:

– А капитана ты могла бы так полюбить? Марина испуганно отшатнулась от нее.

– Господи… – только и могла проговорить она.

А Маша вдруг рассмеялась и снова привлекла ее к себе.

Глава четвертаяЧужим козырем

Направо – лист клетчатой бумаги, налево – колода маленьких атласных карт. На листе написано «Управление Энских исправительно-трудовых лагерей. Полковнику Тупинцеву лично». Колода карт лежала рубашками вверх. Римма Аркадьевна сняла верхнюю: тройку треф! Форменная чепуха! Что значит – тройка? Если бы шестерка – значит, дорога. Трефовая шестерка – это его дорога, а червонная – Риммы Аркадьевны. Но тройка треф – это вообще ничего, насмешка…

Она сняла еще одну карту, теперь уже из середины колоды. Ну вот, это совсем другое дело: туз треф. Казенный дом. А что скажет третья карта? Надо загадать на «И. С.» И. С. Б… Этот переплетенный вензель вышит на диванной подушечке. Художественной гладью. Подушечка предполагалась в подарок. Но эта убогая горбунья Алевтина Сергеевна, с которой так пыталась сдружиться Римма Аркадьевна (дружба, правда, не состоялась: тетя Тина не представляла собой тот тип «приятельницы», о которой мечтала Римма Аркадьевна), так вот тетя Тина сказала, что ее сын терпеть не может никаких вышивок. «У него, – сказала горбунья, проницательными глазами глядя на свою собеседницу, – от вышитых подушек и кошечек на комодах голова болит. И вообще он ничего этого, – Алевтина Сергеевна сделала неопределенный жест, – терпеть не может». Как может болеть голова от подушечек? Впрочем, Римма Аркадьевна была догадлива: тут дело не в подушечках, а в личной антипатии горбуньи к ней, Римме Аркадьевне. Теперь подушечка с милым вензелем, обрамленным пламенеющими маками и застенчивыми незабудками, – неужели же он не понял тайного смысла языка любви?! – лежит на диване. Впрочем, разве это – диван? Самый обыкновенный топчан, покрытый тюфяком с соломой, а сверху пестрая ткань – почти персидский рисунок. Это, конечно, убожество. Но здесь убого все. Начиная с природы, кончая интересами, которыми они живут: и капитан Белоненко, и комендант Свистунов, и Галя Левицкая, и даже этот милый молодой человек Андрей Горин. Все, о чем бы они ни говорили, начинается словом «ДТК» и кончается словом «воспитанники». Духовное убожество, отсутствие интеллекта…

Если бы капитан Белоненко («И. С. Б.»!), если бы он переменил место работы и добился перевода в центр, то, конечно, у него появились бы другие интересы и духовный мир его обогатился бы. Но капитан Белоненко даже не стал поддерживать разговор на эту тему. Он – убежденный энтузиаст своего дела, и Римма Аркадьевна поняла это, хотя не изменила своего мнения об узости духовного мира Ивана Сидоровича.

Андрей Горин… Этот, конечно, еще не совсем погиб, но тоже весь под влиянием идей своего начальника. И притом ему еще нет и тридцати…

Римма Аркадьевна взглянула в зеркало на маленьком столике, покрытом скатертью, – почти китайские узоры!

Нет, Горин не подходит, хотя Римма Аркадьевна выглядит только чуть-чуть старше.

Твои глаза зеленые, слова твои обманные

И эта песня звонкая свели меня с ума, —

пропела Римма Аркадьевна, вспомнив глаза капитана Белоненко.

Ведь там, на дне души, как в омуте речном…

Над зеркалом висела картина. Римма Аркадьевна подавила легкий вздох. Эту картину она приобрела случайно – пять лет назад на Зацепском рынке. Через неделю она должна была уехать на юг – на день раньше Михаила Борисовича, директора фабрики и ее начальника. Билеты были уже заказаны. Приобретен купальный костюм и зонтик для пляжа. Надо было еще успеть сшить сарафанчик. На Зацепском рынке в палатке есть прелестный маркизет. Ничего, если будет просвечивать, – теперь это модно. Маркизет был куплен и вместе с ним пейзаж. На картине не было подписи художника, и неизвестно, как она называлась. Юркий молодой человек с длинным ногтем на мизинце левой руки, торгующий произведениями искусства с табуретки, быстро окинул взглядом покупательницу и сказал, что картина называется «Молчи, грусть, молчи». Там была изображена фигура молодой женщины в хитоне, стоящей с опущенными руками на берегу моря, на поверхности которого блестела дорожка от луны. Над лунной дорожкой летали чайки. «Разве они летают ночью?» – спросила Римма Аркадьевна. Художник ответил, что некоторые летают.

Затем там были кипарисы, похожие на кошкины хвосты, поставленные вертикально. У подножия кипарисов росли розы и магнолии. А у тоскующей о любви женщины были длинные косы, и прозрачное одеяние позволяло рассмотреть округлые формы бедер.

– Сколько? – коротко спросила Римма Аркадьевна.

– Двадцать пять, без запроса, – любезно улыбнулся молодой человек.

– Двенадцать, – решительно сказала Римма Аркадьевна и, указав пальцем на горизонт, добавила: – А здесь надо океанский пароход. А здесь – фамилию художника и год. Понимаете? Так всегда бывает на картинах.

Молодой человек все понял.

– За пароход и художника еще трешка.

– За все тринадцать с половиной. – Римма Аркадьевна сделала вид, что уходит.

– Я попрошу вас, девушка, сделать один тур по рынку, и через десять минут будет пароход и художник, – поспешно произнес молодой человек.

…Римма Аркадьевна смотрела на картину. Море было синее, лунная дорожка серебряная, кипарисы черные, розы алые, магнолии белые и розовые. Океанский пароход на горизонте дымил трубами и сиял огнями. На нем отправлялись в заграничное турне люди, ничего не знающие о существовании детской колонии и ее воспитанников. Это была настоящая жизнь с широким и глубоким духовным миром, с ваннами, благоухающими ароматными эссенциями, с тигровыми и леопардовыми шкурами, на которых можно грезить под крики обезьян… Кипарисы, море и кусты магнолии – это была настоящая поэтическая природа. Не то, что эти здешние траурные, угрюмые ели, прозаические осины и самые обыкновенные (даже не карельские!) березы.

– Какая будет третья карта?

Римма Аркадьевна загадала на «И. С. Б.» и перевернула третью, самую верную карту. Туз пик…

Почему-то досадно всплыли в памяти слова, слышанные от девчонок: «Осталась при пиковом интересе и…» – дальше следовали нецензурные слова. Почему это в голову приходит всякая чушь, когда состояние совершенно другое – лирическое? Туз пик… Если острием вниз – удар, если острием вверх – печальная неожиданность. И то и другое неприятно. Римма Аркадьевна повертела карту: как же все-таки выпало – вверх или вниз? Потом она взяла всю колоду, отобрала карты ниже шестерки и – трефового короля отдельно. Начала гаданье. Трефовый король думал о собственных хлопотах, в ногах у него легла близкая дорога, а на сердце… Ну конечно, опять она, бубновая дама! Трефовая девятка (любовь!) легла рядом с девяткой бубен, десятка бубен приютилась рядом с десяткой треф.

У Риммы Аркадьевны загорелись щеки. Ах, вот как! Марьяжная постель! У них!

Римма Аркадьевна смешала карты, решительно пододвинула к себе чернильницу – домик под крышей с трубой – и стала писать на клетчатой бумаге: «Настоящим сообщаю…».

…В это же самое время Анка Черная тоже взяла клочок бумаги, но не в клеточку, а просто серой оберточной, и тоже стала писать. Перед ней лежала небольшая тетрадочка из такой же бумаги. Анка переписала стихотворение, которое начиналось так: «Перекинулся ковш Медведицы, отразился в тихой воде» – и оканчивалось словами: «Далеко до Большой Медведицы, далеко до большой любви…».

Анка переписывала долго, выбирая стихотворения, где упоминалось слово «любовь». Потом она положила тетрадочку в один карман телогрейки, а переписанные стихи в другой.

Мимо скамейки, где она сидела, пробежал, не заметив ее, Петька Грибов. Анка проводила его глазами, вспомнила Волкова и усмехнулась: «Дурак… Развесил уши, как фраер». А вообще-то ловко получилось. В особенности о том, что будут судить. Она растолковала ему, что судить будут за то, что скрыли свой возраст, что судить будут как совершеннолетнего да еще припомнят все старые грехи. Он, конечно, поверил. Дурак дураком и уши холодные. Зато теперь она его подогрела… Теперь он уже не будет говорить о самодеятельности и баяне. Стоит ей сказать, что такого-то числа их отправят, – и Витька сделает все, что она ему прикажет.

Но пока еще рано… Сначала надо рассчитаться с Галькой Чайкой. Потом с этой любимицей капитана Вороновой. К этой, правда, не так просто подступиться. Она стишков своему капитану не пишет, хотя влюблена в него по самые уши. Недаром завпроизводством ей тогда в цехе скандал закатила. Они так разошлись, что позабыли об Анке. Она никому ни слова не сказала о подслушанном разговоре, а для себя с затаенным злорадством запомнила его: пригодится!

«Ревнует, старая кошка! – усмехнулась Анка. – Ну, да ее дни тут считанными остались. Ни черта в работе не понимает. Отдала вчера какое-то распоряжение закройщицам, изменила порядок раскроя, а сегодня не могли в деталях разобраться, часа три мучились».

Анка рассчитывала, боясь ошибиться. Если ее уберут, то у Вороновой с капитаном все шито-крыто будет. И решила: время пришло…

Римма Аркадьевна поставила свою подпись, число и помахала в воздухе написанным: промокашек давно не было. И как раз вовремя: в дверь постучали. Вошла дневальная конторы.

– Гражданка начальница, вас зовет капитан, – сказала она, с любопытной жадностью оглядывая комнату: говорили, что у завпроизводством чудо как хорошо убрано!

– Не «зовет», а «просит» – это, во-первых, – строго произнесла Римма Аркадьевна. – И не капитан, а гражданин начальник. А потом – что это вы здесь высматриваете?

– Просит так просит, по мне один черт, – простодушно отозвалась дневальная и добавила: – Очень уж у вас красиво. И картиночки, и подушечки, и абажурчик… Совсем как у меня на воле.

Это было сказано искренне и польстило Римме Аркадьевне.

– Да?.. – снисходительно улыбнулась она. – Тебе нравится?

– Очень даже распрекрасно. И картинка эта – совсем как у меня. Только у меня парохода нет, а у берега лебедь плывет. Васька мне ее нарисовал и к Международному дню восьмое марта преподнес.

– Кто это – Васька? – Римма Аркадьевна набросила на голову белый вязаный платок. Он шел к ее черным волосам.

– А сын… – тоже улыбнулась дневальная.

– Он что – художник?

– Ну да, приходилось ему и художничать. В артели его за первого мастера по малярному делу считают. Где какая ответственная работа, скажем кабинет начальству под обои расписать, – его посылают. Вывески у него тоже здорово получаются. А уж картины такие насобачился, стервец, рисовать, что тебе артист в цирке, хочешь – левой рукой, хочешь – правой. «Давай, говорит, мать, тебя научу художничать, на старости лет кусок хлеба». Четыре таких моря в день – это ему раз плюнуть!

– Хорошо, идите! – резко оборвала ее Римма Аркадьевна. – Я сейчас приду. – И повернулась к удивленной женщине спиной.

К конторе Римма Аркадьевна подходила с бьющимся сердцем. Сейчас она увидит его. И быть может, без свидетелей. Кажется, на сегодня не намечалось никаких совещаний. Если он будет один, и если у него будет хорошее настроение, и если он будет…

– Римма Аркадьевна! Вы к капитану?

– Ах, Андрей Михайлович! Как вы меня испугали! А вы разве тоже? – с разочарованием спросила она. – Позвольте, но ведь вы же были в Управлении? Когда же успели вернуться?

– Меня подбросили на автодрезине. Новости есть. Могу вас поздравить: ваше желание сбудется.

– Какое желание? – остановилась Римма Аркадьевна. Почему-то мелькнула в голове мысль, что Воронову забирают на женский лагпункт. Ах, если бы!..

– На ваше место нашли нового товарища. Ведь вы уже пять заявлений писали…

– Три! – оскорбленно поправила Римма Аркадьевна. – И вообще, я не так ставила вопрос…

– Ну, я не знаю, как вы там его ставили, но мне говорили, что вы себе уже другую работу нашли – в госпиталь сестрой-хозяйкой.

– Да… Собственно, мне предлагали… – натянуто улыбнулась Римма Аркадьевна. – Ну, и кто же этот новый товарищ?

– А вот через несколько дней к нам приедут гости с областной швейной фабрики. Они берут шефство над нашей колонией. Так вот, директор этой фабрики товарищ Кац, великолепный специалист, чуть ли не двадцать лет…

– Кац?!.. На мое место?..

– Да нет! На ваше место товарищ Кац рекомендует одну из своих передовых мастериц. Фамилия ее Грибачева. Я с ними уже познакомился. Какая женщина – прелесть! Умница, энергичная…

– Кто? Грибачева?

– Да нет, я говорю о Доре Ефимовне Кац. Вот приедет, познакомитесь и…

– Знаю! – оборвала его Римма Аркадьевна. – Очень я хорошо знаю товарища Кац, – раздраженно добавила она.

К счастью, они уже дошли до конторы, а то бы Горин обязательно спросил ее, где, когда и как она узнала Дору Ефимовну, а рассказывать об этом и тем более встречаться с товарищем Кац Римме Аркадьевне совсем не хотелось.

А произошло это знакомство так. Римма Аркадьевна секретарствовала уже шестой год, и за это время сменилось четыре директора. Должен был смениться пятый. И вот стало известно, что скоро приедет новый директор, фамилия которого была Кац. Римма Аркадьевна старалась представить себе нового директора. Говорят, что ему – около тридцати шести лет и что он очень милый человек.

– Семейный? – спросила Римма Аркадьевна главбуха, который, кажется, знал о новом директоре больше других.

Главбух подписывал платежную ведомость, лицо его было сосредоточенно. Он рассеянно ответил:

– Нет, кажется, семьи нет…

Тогда Римма Аркадьевна представила себе директора Каца более конкретно. Стройный брюнет с мягкими чертами лица и умными глазами. Этот образ принимал все более и более реальные черты. Римма Аркадьевна могла поспорить, что узнала бы товарища Каца среди десятка тридцатишестилетних брюнетов. И когда наконец новый директор прибыл и, кивнув Римме Аркадьевне, прошел с свой кабинет в сопровождении бывшего директора, главного технолога и мастеров цехов, то Римма Аркадьевна почувствовала легкую дурноту.

У товарища Кац были действительно темные волосы, стройная с приятной полнотой фигура и мягкие черты лица. Глаза были живые, веселые и умные. Звали товарища Кац Дорой Ефимовной.

Через три дня новый директор возвратила секретарю-машинистке работу с пометками красным карандашом и заметила, что слово «ресурсы» пишется через одно «с», а слово «балласт» – через два «л». А потом начались неприятности. Товарищ Кац проверила книгу регистрации жалоб и заявлений, затем спросила, интересуется ли Римма Аркадьевна какой-нибудь общественной работой, и посоветовала своему секретарю меньше занимать телефон посторонними разговорами.

Через две недели Римма Аркадьевна напечатала приказ, в котором в параграфе шестом было написано, что секретарь-машинистка Голубец Р. А. увольняется «по собственному желанию»… А желанию этому предшествовал разговор с товарищем Кац, которая каким-то непостижимым путем успела за две недели проконтролировать всю «канцелярию» Риммы Аркадьевны и пришла, как она сама выразилась, «в тихий ужас»…