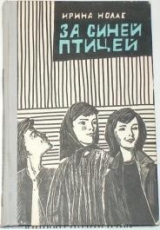

Текст книги "За синей птицей"

Автор книги: Ирина Нолле

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)

– Нет, нет! – испуганно воскликнула Марина. – Что вы! Я пойду одна. До свидания, гражданин начальник. – Она набросила на голову платок, заправила его в телогрейку и плотно застегнула пуговицы.

Белоненко усмехнулся:

– Боитесь, как бы нас с вами Римма Аркадьевна не увидела? Так ведь она сейчас спит и видит во сне… Как вы думаете, что она может видеть во сне?

– Если верить слухам, – тоже улыбнулась Марина, – то она должна видеть во сне свою свадьбу… Ну, я пойду.

Марина вышла в коридор, с облегчением думая, что, слава богу, он не придает особого значения этой скандальной истории. Значит, ей не придется завтра при встрече прятать от него глаза, как думала она раньше. Значит, ей можно будет разговаривать с ним как всегда – дружески, открыто и прямо. Он даже ни одним словом не заикнулся о том, имеет ли Римма Аркадьевна повод к ревности. И вообще он, кажется, не обратил на это никакого внимания. «Действительно, зачем это я все так преувеличила? – почти весело думала она. – Дребедень какая-то… А Белоненко – молодец. Словно не в него влюблены и не его ревнуют…» Так здраво рассуждала Марина, пока не добралась до клуба. А когда пришла домой, разделась и забралась в постель, то ее почему-то обидело именно то, чем она так восхищалась в капитане Белоненко еще полчаса назад.

А Белоненко не пошел домой, как намеревался. Когда хлопнула за Мариной входная дверь, он неторопливо закрыл сейф, бесцельно передвинул на столе чернильный прибор и устало опустился на стул. Пальцы его машинально выстукивали дробь на не убранной в ящик папке.

– Орел! – Белоненко показал Евсею Лаврентьевичу монету. Охотник одобрительно кивнул.

– Тоже ваш будет, – уверенно сказал он. – Место это самое подходящее. И опять же – ветер на вас. Везет вам, товарищ начальник! Вы, однако, все призы соберете… Белоненко неопределенно махнул рукой:

– Бог с ними, с призами. Надо с волками покончить. Вон, говорят, вчера на лесном кордоне опять один бродил.

– Должно, последний остался, – заметил охотник. – Остальные ушли дальше. – Он осмотрелся. – Вишь, заяц след оставил. Не всех, знать, похватали хищники. Ну, товарищ начальник, ни пуха вам ни пера! – он сплюнул через левое плечо.

Белоненко занял свое место у высокой ели, нижние ветки которой, засыпанные снегом, сливались с наметенным у подножия сугробом. Влево от дерева рос мелкий кустарник, тоже заваленный, снегом, а дальше проходил овраг. Именно оттуда, по предположению Евсея Лаврентьевича, должен был выйти зверь.

Облава продолжалась уже третий день, постепенно перемещаясь вглубь леса. Белоненко везло – он уже уложил трех хищников, обогнав счетом Богатырева и Морозова, которые убили по два волка. Однако охотничий азарт не захватывал Белоненко. К своим трофеям он относился с обидным для Евсея Лаврентьевича равнодушием.

– Нету у вас, товарищ капитан, никакой охотницкой жилки, – укоризненно заметил он, когда Белоненко, мельком взглянув на убитую волчицу, хотел отойти в сторону. – Ровно вы не зверя убили, а на стрельбище в фанерный щит пулю всадили.

Белоненко рассмеялся, рассмеялись и другие.

– Если в щит, то плохой с него стрелок, – сказал Морозов. – Это называется – пуля за молоком пошла.

– Я хотел сказать – в мишень, – оправдывался Евсей Лаврентьевич. – Да куда же вы уходите, товарищ капитан? Вы бы хоть разглядели ее как следует. Ваша добыча…

– Что ж на нее смотреть? Убил, и ладно. Я ведь не люблю охоты, – откровенно признался он. – На хищного зверя – это я еще понимаю, а вот на зайцев, на птиц… – он покачал головой. – Да не сердитесь, Евсей Лаврентьевич, – поспешил он добавить, заметив, как нахмурился старый охотник. – Что я могу поделать, если душа у меня к этому спорту не лежит? Никогда я не мог понять: ходит человек по лесу, бьет из ружья токующего глухаря, а потом еще красивыми словами об этом рассказывает.

– А Тургенев? – спросил Морозов.

– Да хоть и Тургенев, какая разница?

Лейтенант хотел было вступить в спор с Белоненко, но тот уже отошел в сторону.

Евсей Лаврентьевич был уязвлен словами Белоненко, но это не поколебало его уважения и симпатии к капитану, который, как подумал охотник, хоть и без азарта, а все же лучше всех бьет хищника. Он и сейчас был доволен, что Белоненко досталось самое выгодное место: этот не промажет.

– Я стою справа от вас, – сказал он, – а слева – начальник товарищ Богатырев.

– Ну, значит, все в порядке, – ответил Белоненко. Вдали раздался звук рожка.

– Началось! – насторожился Евсей Лаврентьевич и, махнув на прощанье своей лохматой рукавицей, пошел с ружьем наперевес к своему месту. Через минуту он исчез в заснеженной чаще.

Белоненко остался один. Ему уже не терпелось, чтобы поскорее кончилась эта облава, отнявшая так много времени. В лагере развивались события, требующие от всех начальников подразделений самого пристального внимания. После письма Николы Зелинского в воровской среде начался раскол. Еще не многие из них всерьез задумались над тем, о чем напоминал им Дикарь: большинство колебалось, не зная, к кому примкнуть, а некоторая часть сбилась вокруг Ленчика Румына, «авторитет» которого значительно повысился после того, как он порезался в БУРе и, таким образом, активно выразил свой протест против письма Зелинского. Вчера утром на совещании у начальника Управления командование лагеря рекомендовало начальникам лагпунктов и инспекторам культурно-воспитательных частей использовать момент раскола и брожения, чтобы вырвать из-под влияния Румына и его приятелей хотя бы некоторую часть молодых жуликов.

– Смотри в оба, – посоветовал Богатырев Белоненко, когда они спускались вместе по лестнице Управления после окончания совещания. – Есть сведения, что Румын и его компания наметили какие-то планы относительно твоей ДТК. Проверь там всех своих воспитанников, поговори с вольнонаемным составом – словом, будь начеку.

Белоненко давно знал это и потому каждый вечер, несмотря ни на какую погоду, возвращался к себе в колонию, где временным его заместителем оставался Горин. Капитану казалось, что предстоящая решительная схватка с компанией Ленчика Румына, вокруг которого сплотились самые отъявленные, самые отпетые воры-рецидивисты, – это та же облава на хищников, только гораздо более опасных, чем волки. Ленчик Румын был сейчас обезврежен, но кто знает, какими путями могут проникнуть его «соратники» в детскую колонию и откуда ждать предательского удара в спину? «Нет, Румын, – снова мысленно повторил Белоненко, вспомнив, что писала в своей записке Маша Добрынина, – будет бит твой козырь, и крепко, навсегда бит».

Зверь шел по левому склону оврага, где было меньше снега и не мелькали у заснеженных кустов и подножий деревьев красные лоскуты, похожие на языки пламени, пугающие хищника и заставляющие его забираться все дальше и дальше в лес. С утра сегодня уходил волк от тревожных запахов, резких звуков и отдаленного лая собак. Волк был еще не стар, и, несмотря на неласковую осень и голодную зиму, в нем хватало еще сил и ловкости, чтобы перехитрить человека.

Сейчас он шел неторопливо, потому что вокруг было тихо, и чуткий нюх его не улавливал никаких запахов, кроме запаха свежего снега, хвои и недавнего следа, оставленного зайцем. Волк шел по этому следу, низко опустив лобастую голову, мягко и сильно ступая упругими лапами по неглубокому снегу. У кустарника след исчез, – видно, зверек сделал прыжок в сторону.

Волк остановился. Сейчас его можно было принять за крупную, приземистую овчарку с отвислым задом и темно-бурой окраской шерсти. След потерялся, но инстинкт подсказал хищнику, куда сделал длинный скачок зайчишка, и, повернувшись всем туловищем направо, волк миновал косматый куст, запорошенный снегом, и вышел на небольшую поляну, где высилась громадная ель, и тотчас же легкое дуновение ветра донесло до него запах человека. Зверь круто повернул обратно, но вдруг короткий, оглушающий звук разорвал лесную тишину, и что-то ударило горячим огнем в заднюю его лапу. Волк сделал огромный прыжок, но выстрел прогремел еще раз, теперь уже с другой стороны. Хищник дернулся и упал на снег.

К нему через поляну, опережая других, бежал Евсей Лаврентьевич. Подошел и капитан Белоненко.

– Ну, старшой, поздравляю, – сказал он старому охотнику, – этот уж на вашем счету. А здоров, черт!

– Да что там! – возбужденно и радостно откликнулся Евсей Лаврентьевич. – Не подрань вы его – ушел бы… Эх, мать честная! Хороша будет шкура. Уж как хотите, товарищ капитан, – повернулся он к Белоненко, – а выделаю и вам привезу. На память.

– Ладно, – улыбнулся Белоненко, – если на память, то и отказываться неудобно. А вдруг это – последний хищник в наших местах? Как такую память не сберечь?

– Последний не последний, – отозвался охотник, заворачивая самокрутку, – а поубивали мы их порядком. Теперь они осторожнее будут, а то скажи как обнаглели!

Лейтенант Морозов с восхищением и завистью разглядывал убитого волка, восклицая:

– Вот везет людям! Ну что бы мне орел выпал! Я бы уж с такой позиции тоже, думаю, не промахнулся.

– Не огорчайтесь, лейтенант, – сказал Белоненко, – говорят, кому в карты везет, тому в любви не везет. И наоборот… Для нас с вами эта пословица удивительно верной оказалась.

Глава третья«Нет в жизни счастя»

Отшумели февральские метели, и звонкие утренники марта растаяли в шорохе первых апрельских ночей. Потом целые две недели стояла тихая, теплая и пасмурная погода, потом прошел неслышный теплый дождь, и вдруг как-то сразу, в одну ночь, набухшие соком деревья окутались зеленой дымкой. С протяжным курлыканьем прошли над притихшими весенними лесами косяки журавлей.

Ребята провожали их долгими взглядами, и каждый думал о вольном полете птиц, о высоких солнечных просторах, шорохах ветра и о весне.

Младшие забывали о журавлиных криках, как только четкий треугольник скрывался из вида, а старшие еще долго молчали и будто становились взрослее.

Через зону с шумом и гомоном неслись мутные, торопливые воды ручья. Зимой его замело снегами, и о нем забыли. А теперь, когда он, освобожденный от сугробов и льда, вышел из берегов и стал похож на маленькую, но сердитую речку, колонисты приходили смотреть, как крутится темная вода, огибая старую корягу и оставляя вокруг нее желтую пену. Казалось – ручей очень торопится, что ему некогда задерживаться, что впереди предстоит какая-то очень большая и важная работа. Потому он и сердится, встречая на своем пути препятствия, потому и шумит с таким нетерпением. А вместе с ручьем стремятся и спешат вперед веточки, листья, прошлогодняя хвоя.

Виктор Волков стоит на берегу ручья и с жадным нетерпением следит за щепкой, ныряющей в воде. Ее прибивает к берегу, она дрожит, дергается, стараясь освободиться. Течение вновь подхватывает ее, и она крутится, то покрываясь пеной, то вновь выплывая на поверхность. Виктор облизывает сухие губы, и глаза его горят азартом. Он шагает по вязкой глине берега, не глядя под ноги, и не отрываясь, смотрит на щепку.

– Эх! – восклицает он. – Счастливая! Плывет себе куда захочет, и плевать она хотела на все заборы и ограды. Видел?! – поворачивается он к Пете Грибову. – Опять вырвалась!

Петя молчит. Он не решается сказать Волкову, что щепка вовсе не плывет «куда захочет». Ее несет водой, бросает вперед, крутит, прибивает к берегу. Какое же это «куда захочет»? И никакого «счастья» Петя в этом не видит. И завидовать тут нечему.

Петька ступает по грязи осторожно и нехотя. Ему совсем не интересно топтаться в глине и следить за каким-то мусором. Ему хочется пойти в кухню, к Антону Ивановичу, помочь ему нащепать лучины на завтра, проверить, хорошо ли выскоблены ножами столы, чисты ли деревянные миски и ложки. Петя Грибов – председатель сантройки «Северной стороны». У него много работы, и он должен везде успеть. С Виктором он встретился случайно, и тот потащил его к ручью. Он ненавидит этого рыжего верзилу, его кошачьи глаза, тонкий злой рот и хрипловатый голос. Теперь Витька не очень-то пристает к Пете. Или ему надоело это, или, может быть, с ним «потолковал», как обещал, Антон Иванович. Витька уже не запугивал Петю рассказами о «ворах в авторитете», не напоминал о письме Ленчика Румына и не давал ему поручений к Анке Воропаевой, по кличке Черная. Ох, и противная она, эта Анка! Ничуть не лучше этого рыжего Витьки. Они и подружились потому, что один другого стоят. Чего их держат в колонии – непонятно. Все хорошо знают, что Анка и Виктор никакие не малолетки, а совсем взрослые. Им, наверное, по двадцать лет. Всю зиму говорили о том, что их должны пропустить через комиссию и отправить на общие лагпункты, и Петя с нетерпением ждал этого дня. А вот что-то тянут резину…

О том, что ждут приезда медицинской комиссии, после которой он и Анка Черная «загремят» из колонии, думал сейчас и Виктор. Следя за ныряющей в воде щепкой, он загадал именно на это: отправят или не отправят? Если застрянет – значит, отправят… А Виктору не хотелось этого. Давно затерлось и куда-то потерялось письмо Ленчика Румына, давно не было никаких известий от воров, давным-давно осточертело Витьке выслушивать злой шепот Анки Черной, которая все еще бредила какой-то местью начальникам и чего-то хотела «добиться».

– Чего ты ко мне липнешь? – грубо говорил он Анке Черной. – Давно все успокоилось. Ленчик схватил добавочный срок, а твоя Любка Беленькая сидит под следствием. И отвяжись ты от меня со своим шипеньем.

Но Анка не отвязывалась. Дождется Виктора где-нибудь у столовой или у клуба и начнет: «Какой ты вор, если смиришься… Плевать нам на то, что „сигнала“ нет, а может, и совсем не будет… Обойдемся без них…» И вот зудит, зудит, пока Виктор не ругнет ее как полагается. Тогда черные глаза Анки загорались такими злющими огоньками, что Виктор чувствовал неприятную дрожь во всем теле. «Сумасшедшая она… Еще пырнет чем-нибудь. Колдунья психованная…».

Виктор все еще работал в токарном цехе, но знал, что вот подсохнут дороги и лесорубное звено выйдет в лес на зачистку делянок. Там Виктор чувствовал себя «на высоте». Никто лучше его не мог определить наклон дерева, никто не умел так ловко и точно сделать подруб. Если Виктор скажет, что дерево пойдет именно в эту сторону, то с ним уже никто не спорил. Он сам смастерил себе лучковую пилу и работал один, без напарника. Но пока еще эти дороги подсохнут… Эх, а здорово было, если бы назначили Виктора бригадиром лесорубов! Коля Иващенко сам говорил, что настоящий бригадир – это Витька, а не он. Водил бы он звено в лес, и его фамилия красовалась бы на доске показателей одной из первых… А тут эта ненормальная со своими разговорчиками. Болтает, болтает, а сама, небось, тише воды, ниже травы. «Что будем начинать-то? – спросил он ее однажды. – С чего? От работы отказаться? Ну, вызовут к начальнику, он задаст такого трепу, что сразу очухаешься. А если нет, то себе же хуже сделаешь. С нами церемониться не будут, знают, что из малолеток мы года три как вышли… Это если бы начать всем сразу! А то ведь что сделаешь один?» А в том, что никакой поддержки у ребят он не найдет, в этом Виктор уже давно убедился. Хорошо еще, что никто ничего не сказал капитану о встрече в мастерской и о записке Румына. Не знал Виктор, что Белоненко давно уже было все известно, и что Коля Куклин пришел в мастерскую уже после разговора с капитаном, которому он рассказал о приглашении Витьки Волкова. Не знал Виктор и того, что капитан Белоненко со дня на день ожидал приезда медицинской комиссии, и отправка Волкова и Воропаевой была уже решена. Виктор все еще надеялся, что об этом поговорят, да и забудут. У начальства дел хватает, что им до Витьки Волкова?

И вот сейчас, следя за щепкой, ныряющей в стремительных струях воды, Витька думал – останется он в колонии или нет? Если останется, то запишется в самодеятельность и покажет Тольке Рогову, как нужно играть на баяне. Он даже согласится взять Тольку в ученики. Да и не одного Тольку. Можно еще двух-трех пацанов обучить на баяне.

Щепка крутилась возле коряги, а Витька, настороженно следя за ней, мысленно подгонял ее: «Да ну же, ну же… Давай…» Он смотрел, как цеплялась она за мусор, прибитый к коряге, то одним концом, то другим, как вертели и крутили ее маленькие бурунчики воды. Потом откуда-то сверху наплыла плотная, слежавшаяся куча сырых листьев и прутьев. Куча прижала щепку к коряге. Плотно, намертво.

Виктор почувствовал, как в душе у него растет такая же серая, холодная тоска, как вот эти грязные, мутные поды. Как и многие «жиганы», он верил в приметы, и теперь последняя надежда на возможное счастье медленно угасала в нем.

– Не судьба…

– Чего? – спросил стоявший рядом Петька.

– Не везет, говорю, мне в жизни, как вот этому мусору, – угрюмо отозвался Виктор.

– Воло-о-одька! – послышался чей-то звонкий голос. – Иди сюда-а-а! Кустарники привезли-и-и!

В лесу отдалось протяжное: и-и-и…

И вдруг со стороны клуба раздались уверенные сильные звуки баяна. Это Анатолий Рогов взял первые аккорды своей любимой, недавно разученной колонистами песни: «Пусть ярость благородная». И сейчас же такие же сильные, уверенные мальчишечьи голоса подхватили слова ее, а потом к ним присоединился девичий голос и повел за собой весь хор.

– Добрынина… – тихо проговорил Петька. – Ох и поет! Антон Иваныч говорит, ее капитан в музыкальную школу определит, как у нее срок закончится.

– Это кто такая? – спросил Виктор, прислушиваясь к голосу девушки и звукам баяна.

– Мастером цеха работает. Не знаешь, что ли? Две недели, как у нас. Она у капитана на том лагпункте была, а сейчас к нам перевели. Еще с нашей Мариной дружит.

– Не знаю я, что это за Добрынина.

– Да ну, не знаешь… А вчера на собрании с Ведьмой схватилась. Девчонки говорят, скоро начальницу производства уберут от нас. Ни черта в швейном деле не разбирается. – Немного помедлив, он добавил: – Она за капитана замуж хочет выйти, а он на нее и смотреть не хочет. Ясно – зачем ему такая жена, с усами?

– Тьфу, дурак! – рассердился Виктор. – Как баба сплетни собирает. Тебе бы девчонкой быть, в самую пору…

– А что, и девчонкой не плохо, – ничуть не обиделся Петька. – Девчата все умеют: и шить, и штопать, и обед готовить. И еще – танцевать…

Витька покосился на него и вдруг захохотал. Петька оторопело посмотрел на него, шмыгнул носом и произнес:

– Ничего в тебе понять нельзя… Какой-то ты чудной. Ну, пошли, что ли… Чего тут торчать, в грязи. Озяб я…

У Виктора вдруг стало весело на душе – не то от смешных рассуждений Петьки, не то от звуков этого чудесного голоса. «Подумаешь, щепка! Ну, застряла, и черт с ней. Я же не щепка, у меня башка на плечах есть».

– Пойдем, – быстро сказал он. – Верно, холодно здесь от воды. – И зашагал по топкому берегу, почти не выбирая дороги. – Это разве так играют? – возбужденно говорил он идущему сзади Петьке. – Под такой голос разве так играть надо? За таким голосом надо баян вести тихо, задушевно. А у него что? Пальцы – свое, а голос девчонки – свое. Слышишь, не идут у него пальцы?

Виктор шел все быстрее и быстрее и все говорил о голосе, о правой и левой руке, а Петька ничего не понимал: о чем он? А когда догадался, что о баяне, то удивился:

– А ты будто понимаешь что?

Виктор не расслышал, ничего не ответил и шел все быстрее. Петька не мог поспеть за ним и отстал. Он видел, как Виктор миновал проходную калитку в заборе, отделяющем «Южную сторону» от «Северной», как вышел на широкую, уже подсохшую дорожку, по бокам которой были выкопаны ямки для кустарника. Петька посмотрел ему вслед и уже решил повернуть к столовой, как вдруг из-за забора раздался легкий свист. Петька остановился. Этот свист был ему знаком – так Обычно подзывала к себе Виктора Анка Черная. И правда – она стояла по ту сторону ограды и сквозь широкую щель смотрела на уходящего Виктора.

– Петька! – негромко окликнула она. – Куда это он помчался? Горит, что ли, где? А ну, верни его. Скажи – дело есть.

Петьке очень не хотелось выполнять поручение Анки: опять начнут шушукаться, а разве это до добра доведет?

– Ну, чего раздумываешь? – прикрикнула она, сердито метнув на Петьку недобрый взгляд. – Иди зови его.

Так и не пришлось Виктору дойти до клуба, где собрались вокруг Анатолия Рогова и Маши Добрыниной ребята и девчата. Петька догнал его у беседки, передал слова Анки Черной.

Волков сжал кулаки.

– И чего ей, заразе, от меня нужно? – с ненавистью произнес он и грубо выругался.

А она свистнула еще раз, и Виктор медленно повернул назад. С лица его исчезла мелькнувшая было радость, и он снова стал таким, как всегда, – угрюмым и озлобленным.

Разговор между Анкой Воропаевой и Виктором длился не более пяти минут, но после этого он уже не думал ни о баяне, ни о голосе Маши Добрыниной, ни о доске показателей. Он прошел мимо группы колонистов, не отозвался на приглашение Мишки Черных, зовущего его на конбазу посмотреть на жеребенка Мишку, и не заметил испуганных глаз Пети Грибова.

«Значит, не только отправят, да еще и судить будут… Значит, не год, а может, все три придется загорать… Да это ведь еще куда попадешь… Там ведь не колония, никто с тобой нянчиться не будет… Сунут в руки пилу – и давай доставай горбушку, что на сосне, на самой верхушке висит…».

И чем больше думал Виктор о переводе из колонии, тем страшнее ему становилось. Уже не казалась заманчивой перспектива попасть к «своим». Он-то хорошо знал, что такое эти «свои» – не в мечтаниях, а в жизни.

«Шалман» – так называли здесь бараки, где жили одни воры. Это место, где втайне властвует грубая сила, где хозяин тот, у кого больше наглости, нахальства, деспотизма; где порой не действует никакой закон, кроме дикого и страшного «закона преступного мира». А для Виктора Волкова это значило – место под нарами, побегушки за «баландой» в столовую, окрики: «Эй, шестерка, раздобудь на одну затяжку!» Это значит – унизительное состояние раба, вынужденного целовать руку, в которую хочется вцепиться зубами. Он уже испытал это, он помнит это и не хочет, не хочет, чтобы это повторилось! Пусть отправляют Анку Черную, пусть ее судят за то, что скрыла свой возраст. Витька не скрывал, у него в документах написан год рождения тысяча девятьсот двадцать шестой. Кто докажет, что ему больше? Ну а если докажут, так разве не поверит капитан, что Виктор изменился? Разве не смогут оставить его здесь, как других взрослых заключенных? Ну, пусть пошлют работать куда угодно, можно на конбазу, можно на заготовку дров… Он будет хорошо работать, он расскажет капитану все: об Анке Черной, о записке Румына… Он скажет ему: «Гражданин начальник, не отправляйте меня. Я буду работать, хорошо работать… Я дам один две нормы в лесу… Я буду давать на мисках сто пятьдесят процентов… Я буду делать все, что прикажете… Я не хочу туда, не хочу! Они будут бить меня, угрожать, если я не покорюсь им, и некому там пожаловаться, нельзя пожаловаться – завалят воры, если узнают…».

Теперь ему казалось, что только здесь, в колонии, только с этим начальником, только с этими ребятами, он сможет стать человеком; что лучше пробыть здесь всю жизнь, чем один месяц в «шалмане», среди «своих»; что колония стала для него роднее, чем пропахнувшая табаком и водкой комнатушка, где жил он с дядькой Прокопием. «Я все буду делать, все… Я умею работать, гражданин начальник… Я хочу работать…».

Он долго и бессмысленно метался по зоне, не замечая, что уже совсем стемнело, что давно перестали петь у клуба и разошлись по баракам. Он не заметил, как очутился около конторы, где помещался кабинет начальника колонии. Наверное, он все время хотел подойти сюда, но не решался. И вот сейчас стоит только завернуть за угол – и он увидит освещенное окно начальника. Поднимется на крыльцо, пройдет коридором мимо закрытых дверей бухгалтерии и постучится к капитану. А через полчаса он выйдет из кабинета начальника другим человеком. И завтра же начнет работать как зверь, и завтра же станет учить Тольку Рогова играть на баяне, и забудется все – и дядька Прокопий, и бродячая жизнь, и «шалман»…

– Ты почему болтаешься здесь?

Виктор замер на месте. Перед ним стояли воспитатель Горин и завпроизводством Римма Аркадьевна.

– Высматриваешь, где бы что стащить? – продолжала она, подозрительно оглядывая его с головы до ног. – Почему ты не в бараке?

Виктор молчал. Андрей Михайлович Горин строго спросил:

– Почему ты не отвечаешь, когда к тебе обращаются? Что тебе надо около конторы?

– Мне к начальнику… – хрипло произнес Виктор.

– Зачем?

– Надо…

– Начальник уехал. А в чем дело? По какому вопросу?

– По… по личному.

– Ну что ж, пойдем, – равнодушно сказал Горин. – расскажешь мне. Я остался его заместителем. Римма Аркадьевна, может быть, зайдем вместе?

Виктор хотел крикнуть: «Нет, не хочу! Не хочу говорить вам, не хочу, чтобы слушала она! Я не к вам шел!» – но воспитатель приказал:

– Иди за нами.

Виктор подумал: не сбежать ли, воспользовавшись темнотой? Но это, пожалуй, еще больше ухудшит положение – подумают, что и в самом деле высматривал, где что плохо лежит. И он пошел за ними, тяжело переступая ботинками, облепленными грязью. Если убежать не в барак, а совсем?.. Перемахнуть через забор, а там по полотну железной дороги до центральной ветки… А дальше куда? Да и поймают, как зайца…

Они вошли в кабинет начальника, который Горин открыл своим ключом. Хоть не очень часто, но все же Виктору приходилось здесь бывать, и он осмотрелся с чувством некоторого успокоения. Но вскоре тревога вновь овладела им: Римма Аркадьевна смотрела на него с брезгливостью, а Горин – слишком уж равнодушно. Никто не предложил ему сесть, да и сам воспитатель остановился у окна и сказал:

– Ну?..

«Не запряг – не нукай», – озлобляясь, подумал Виктор и поспешил отвести глаза, чтобы Горин не подметил его недружелюбного и настороженного взгляда. Римма Аркадьевна опустилась на стул, где всегда сидел капитан Белоненко, и Виктор озлобился еще больше.

«Расселась, усатая ведьма…».

– Так в чем дело? – нетерпеливо повторил Горин.

Что он мог сказать этим двум людям? Мог ли он открыть перед ними на какую-то долю минуты вспыхнувшую надеждой душу? Мог ли рассказать он им о том, что думал недавно? Но говорить было надо. И он несвязно и путано стал говорить что-то о своем желании работать в лесу, о баяне, на котором он умеет играть… О том, правда ли, что его отсюда отправят…

Римма Аркадьевна не дала Горину произнести и слова.

– Ну и что ж с того, что отправят? – Она умудрилась смотреть на Виктора сверху вниз, хотя он стоял, а она сидела. – Отправят, – значит, так надо. Самодеятельность? А что ты думал раньше? Если бы умел играть на баяне, то давно бы занялся этим благородным делом, а не слонялся по зоне… Что? Воропаева?.. Смеется над тобой? Не сочиняй, не такой ты маленький, чтобы над тобой можно было посмеяться. Если бы ты хотел работать, то не плелся бы в хвосте всего токарного цеха. А то ведь у тебя и выработка…

– У меня больше ста процентов, – угрюмо проговорил Виктор.

– Давно ли? – насмешливо спросила она. – Нет, голубчик, такую птицу, как ты, по полету видно. Капитан давным-давно махнул на тебя рукой. Ты из тех, кто совершенно неисправим. Не поддаешься никакому перевоспитанию, и дорога тебе одна – по тюрьмам и по лагерям…

– Одну минуточку, Римма Аркадьевна, – наконец прервал ее Горин. – Так все-таки, что ты хотел сказать начальнику?

– Ничего! – крикнул Виктор. – Ничего я не хотел ему сказать, если он на меня махнул рукой! А с вами и подавно говорить не хочу! Неисправимый… – Его кошачьи глаза с ненавистью остановились на завпроизводством. – Ты больно исправимая… Бегаешь за начальником, как сучка…

– Что-о-о? – Римма Аркадьевна вскочила со стула.

– Ничего! Расселась на чужом месте и гавкаешь! – Виктор не помнил себя от злобы. Он готов был броситься на эту чертову ведьму и потрясти ее хорошенько – так, чтобы голова замоталась из стороны в сторону. И этого красавчика тоже заодно огреть бы по морде… Всех их здесь надо бить, гадов позорных! И чтобы от этой колонии ничего не осталось! Чтобы провалилась она сквозь землю! Со всеми вместе! И пусть капитан идет ко всем чертям, если он на человека рукой махнул… «Ладно, я вам покажу… Я вам всем покажу!».

Он еще раз крикнул прямо в лицо Римме Аркадьевне оскорбительное, короткое слово и выскочил в коридор, громко хлопнув за собой дверью.

Сбежав с крыльца, Виктор зацепился ногой о какой-то ящик, чертыхнулся и, засунув руки в карманы, быстрым шагом направился к проходной в свою зону.

Дежурная вахтерша спросила его:

– Завпроизводством не видел? Ее комендант искал. Виктор зло скривил губы:

– Этой падали – мешок на шею и в воду головой. Он рванул на себя дверь и скрылся в темноте.

А в кабинете начальника Римма Аркадьевна глотала воду из кружки и, задыхаясь, бормотала:

– Это… это… это невозможно! Плоды воспитания… Бандиты… Вы слышали, что он сказал? Слышали?

Через минуту она уже успокоилась и стала говорить о капитане Белоненко, о его системе воспитания, о девчонках, которые распустились до невозможности. Горин слушал ее рассеянно. Конечно, этот Волков не из приятных парней, но все же надо было его выслушать. Не зря же он пришел к капитану. Как-то все получилось не так, как надо… Эта Римма Аркадьевна… Черт его дернул позвать ее с собой.

– Посмотрите, как держит себя эта Светлова! А Воронова? Разве похоже, что она заключенная? Вы обратили внимание, как разговаривает она с капитаном? И как он с ней разговаривает?

– Я не нахожу ничего предосудительного в том, что люди относятся к Ивану Сидоровичу тепло и с уважением. А вот мы с вами только что, сейчас поступили совсем не так, как обязаны поступать в таких случаях. Когда капитан узнает об этом, он будет очень недоволен. И зачем вы сказали Волкову, что на него махнули рукой? Откуда вы это взяли?

– Как?! – Красивые глаза Риммы Аркадьевны округлились от возмущения. – Вы еще оправдываете его, этого… этого подонка?! Лейтенант, офицер! Вы должны были – слышите? – вы были обязаны отправить его в карцер! Да! На пять суток! Он оскорбил женщину, а вы…

– Не кричите! – грубо оборвал ее Горин. – Сами виноваты… Впрочем, и я не лучше. Извините, мне пора в общежитие мальчиков. Надо найти этого Волкова… Прошу. – Он открыл перед нею дверь, жалея, что она все-таки женщина и что он не может сказать ей, что не так-то уж ошибался Виктор Волков: влюблена эта дамочка в капитана – это все в колонии знают.

Римма Аркадьевна вышла из конторы, не попрощавшись с Гориным. Ее трясло, она задыхалась… «Боже, куда я попала? Куда попала? Бежать, бежать отсюда… Что они там тянут с моим переводом? Два заявления… Сколько раз просила лично… Меня ждут в госпитале… Там порядочные люди… А здесь… Нет, я больше ни дня не останусь в этом вертепе, среди этих преступников, негодяев… И этот Горин, и все они…».