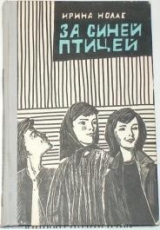

Текст книги "За синей птицей"

Автор книги: Ирина Нолле

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)

Так началась для Виктора Волкова жизнь в колонии. С удивлением и растерянностью он стал понимать, что не так-то просто можно будет вертеть здесь пацанами. И, пожалуй, командовать кем-нибудь ему вряд ли придется. Не пришлось ему развлекать ребят и своими рассказами. Порядок дня в колонии был таков, что все свободное от работы время подчинялось строгому расписанию клубной работы. Колонисты участвовали в каких-то кружках, выпускали стенные газеты, у них были какие-то обязанности по уборке цехов, территории жилых помещений. Они дежурили по кухне и столовой, заготовляли чурки для электростанции и, вообще Виктору никак не удавалось найти удобное время, чтобы «потолковать» с пацанами. Находиться в спальнях до вечерней поверки не разрешалось. Оставаться в мастерских после окончания работы тоже не разрешалось. Оставался только клуб. Но Виктор не знал, куда себя деть в этом клубе. В шахматы и шашки он не играл. Что же касается домино, то он был бы рад сесть за стол и «забить козла», но не решался, потому что не умел быстро считать в уме. Больше всего ему хотелось взять в руки баян… Вот здесь бы он показал себя! Но баян хранился у заведующего клубом – белобрысого и близорукого Костика Липатова. Надо было, во-первых, просить баян, а во-вторых, уверять, что умеешь играть и не испортишь инструмент. И потом Виктор подумал, что если здесь узнают, что он хорошо играет, то заставят записаться в самодеятельность, а он не знал, «положено» или «не положено» выступать перед начальством «самостоятельному вору».

На баяне учился играть высокий красивый подросток – Толька Рогов. Виктор угрюмо наблюдал, как Рогов осторожно вынимал баян из футляра, садился на низкую табуретку на своем обычном месте у окна, пододвигал к себе самодельный пюпитр, и раздвигал мехи. Пять дней он разучивал один марш, и это выводило Виктора из себя. Он уже не мог слушать неуверенных, робких звуков и рад был сбежать из клуба. Но куда?

Единственным местом, где Виктору удавалось иногда бросить два-три слова о «житухе на воле» и «веселой жизни на хазах», было весьма прозаическое зданьице, к которому вела расчищенная от снега дорожка. Здание это было сколочено из теса, имело четыре вытяжных трубы, и даже в самые сильные морозы здесь остро пахло хлоркой. Все это совсем не располагало к длительным беседам. Там отовсюду дуло, и никто в нем больше, чем нужно, не задерживался.

После двух-трех неудачных попыток Виктор решил все-таки отыскать в зоне подходящее местечко. Территория колонии была разделена на две части: зона девочек, которую называли «Южной стороной», и зона мальчиков – «Северная сторона». В «Северной» размещались производственные цехи, столовая, пекарня и небольшое строение, где раньше была инструменталка. На «Южной стороне» находились клуб, баня, контора и два жилых барака для девочек. Территории перегораживал забор с проходными вахтами, где дежурили вольнонаемные вахтеры.

Цепкий взгляд Виктора остановился на бывшей инструменталке. Недавно ее отремонтировали, поставили временную печь, и плотник Григорий Григорьевич занялся изготовлением рам для парников. Здесь Виктор и надумал устроить встречу с «правильными» пацанами. Таких было не очень-то много. Виктор решил сначала «прощупать» первых попавшихся – так, на всякий случай. Чем они дышат, эти «перекованные»?

Пробраться в мастерскую было не так-то просто. Виктору помог счастливый случай: вчера Григорий Григорьевич, заметив находящегося поблизости Виктора, попросил его помочь перетащить пару досок. Готовность парня расположила плотника к разговорам по поводу «веселого ремесла мастера деревянных дел», каким считал себя Григорий Григорьевич. Витька задержался в мастерской, помогая плотнику в его работе. А когда уже совсем стемнело, и Григорий Григорьевич закрыл мастерскую на замок, выкрасть у него из кармана ключ было для Виктора пустяковым делом. Но рано утром надо было подбросить ключ к дверям, – мол, потеряли вчера, Григорий Григорьевич. Таким образом, в распоряжении «уполномоченного» воров имелся один-единственный вечер.

Сидя в мастерской и ожидая прихода пацанов, Витька Волков испытывал такое же чувство томительного ожидания, как перед вызовом на очередной допрос к следователю. Черт их знает, придут они или не придут, эти «перекованные»… А в том, что ребята были «перекованные», Виктор почти убедился. И столько было потрачено сил и энергии на организацию этой встречи, столько сомнений и столько надежд терзали немудрящий умишко «уполномоченного», что только за одно это он должен был заслужить уважение воров и одобрение Ленчика Румына.

Но они ничего не знали о его стараниях, как и вообще никто из них, кроме парня со шрамом, успевшего забыть и разговор с Виктором и свое «поручение», ничего не знал о существовании Виктора Волкова. Не знал и не вспоминал его и случайный прохожий в лесу. А сам Витька не знал того, что происходит сейчас среди воров, находящихся в Энском исправительно-трудовом лагере. Не до Виктора было главарям и «авторитетным ворам», не до «сигнала», которого так напряженно ждал Витька. Не получилась у них и задуманная «заварушка». Пошумели они, покричали, побросались громкими словами и угрозами, порвали на себе пару рубах, да и притихли. «Не с того козыря пошел Румын, – сказал капитан Белоненко, – и будет он крепко бит». А Виктор Волков все ждал того козырного туза, с которого он должен был сделать первый ход в детской колонии.

Пока пацаны не шли, он изнывал от ожидания и неизвестности. Он даже плохо представлял себе, о чем будет говорить с колонистами. Письмо Румына содержало в себе главным образом угрозы и проклятья в адрес начальства и призывы «объединиться». А как объединиться – об этом Румын ничего не писал. Все это вселяло в душу Виктора сомнения и нерешительность.

В широкое, низкое окно мастерской падал яркий свет пуны. После метели наступили тихие, морозные ночи. Снегоочиститель прошел по всей ветке, и теплушка снова стала останавливаться у колонии. В клуб привезли новую кинокартину; звено лесорубов опять собиралось выйти в лес; Миша Черных уже наметил день, когда можно будет поехать за сеном; в спальне мальчиков горячо обсуждался вопрос о предполагаемой облаве на волков. Все были чем-то заняты, что-то делали, о чем-то спорили. Один Виктор слонялся по зоне, в поисках местечка для беседы. И вот он сидит сейчас, ждет прихода пацанов и срывает свою злость на Петьке Грибове.

Под окном скрипнул снег. Темная тень легла на пол. Петька вздрогнул. Напружинился и сжался Волков. А вдруг дежурный? А вдруг кто-нибудь из ребят сказал капитану?

Виктор бесшумно вскочил, прыжком бросился к двери и прижался к стене. «В случае чего – махну сразу. Ищи свищи тогда, кто был… А Петька пусть сам как знает…».

Дверь осторожно открыли. В мастерскую вошли двое ребят. Один из них ругнулся:

– Хрен его знает, зачем мы ему понадобились?

Виктор вздохнул свободнее: это были Генка и Ленька.

– Чего прохлаждаетесь? Закрывайте дверь! – Виктор вышел на середину. – Давайте садитесь на чем стоите, да поживее!

– Зачем звал? – спросил Генка, подозрительно оглядывая мастерскую.

– Опаздываете? – сквозь зубы проговорил Волков, не зная, с чего начать разговор.

В эту минуту дверь снова открылась, и вошел Коля Куклин.

– Только тебя и ждем, – Виктор кивнул на других ребят. – Где болтался?

– Мне только и делов, что к тебе на свиданки бегать, – огрызнулся Куклин, – давай говори, зачем звал. Мне на трактор пора.

«Черт его знает, еще сбежит…» – подумал Виктор и изменил тон:

– Ладно, успеешь… На верстак не садись, еще увидят в окно.

Он сморщил лоб, сплюнул и начал рассказывать о письме Румына.

– Значит, так: всех по шеям! – старался он вспомнить хотя бы приблизительно содержание этого послания. – Какой это порядок, чтоб жиганы вкалывали и норму давали?.. А письмо с фронта – это липа, – вспомнил он самое важное, что было в записке Румына. – Сами начальники его написали, сами про Дикаря придумали.

Он шелестел бумажкой, подносил ее к окну, чтобы прочитать, но за несколько дней носки в кармане строчки стерлись, и ничего нельзя было разобрать.

Коля Куклин рассмеялся:

– Это ты затем нас звал? – и встал с краешка верстака. – Трепло ты, Рыжий, вот что я тебе скажу. Некогда мне твои сказки слушать. Я пошел.

– Да ты, Кукла, погоди, погоди, – заторопился Виктор. – Я еще не все сказал. Ну, так вот, значит, должны мы, жиганы, первое дело в мастерские не ходить.

– А это – видел? – Куклин сунул к носу Виктора сложенный кукиш. – На работу не ходить? Так куда ж, по-твоему, тогда ходить? В изолятор садиться?

Черноглазый, шустрый Ленька насмешливо взглянул на Виктора и сказал скороговоркой:

– Пусть сам садится, а мне сегодня новый станок дали, я на нем сто десять дал.

Куклин застегнул телогрейку и поплотнее натянул шапку на уши.

– Мне до конца срока полгода осталось. Меня начальник в ФЗО устроит.

Виктор ехидно улыбнулся:

– А зачем ты тогда с ФЗО сбежал, если там так сладко? Что по карманам стал шарить, а не вкалывать?

– Ну и сбежал, – спокойно ответил Куклин. – Потому что такого же дурака, как ты, послушался. А больше не сбегу. Война скоро кончится, в ФЗО будут кормить от пуза, хлеба бери сколь хочешь, хоть килограмм.

– Значит, от голода сбежал? – все больше отклоняясь от первоначального плана беседы, спросил Виктор.

– От дурости своей сбежал. Чего пристаешь? – Куклин повернулся к двери.

– Ты куда?!

– На кудыкину гору. Отвяжись, зараза, пока я к начальнику не пошел.

– А-а, так ты еще и в стукачи записался? – подступил к нему Виктор. – А хочешь, я сейчас из тебя мокрое место сделаю?

– Но-но… – вмешался Генка. – Ты поосторожнее с мокрым местом, а то мы тебя сейчас свяжем да волоком в кабинет начальника доставим. Вон веревка на стене, а нас как-никак – четверо.

– Испугал… – откровенно насмешливо взглянул на Виктора Куклин. – Ну, из меня мокрое место сделаешь, а с остальными как? Нас в колонии сколько пацанов, а ты, такой паразит, один. Вот и пораскинь мозгами, кто кого.

Он повернулся и вышел из мастерской. Петька поднял голову и смотрел на Виктора с нескрываемым злорадством. Натянули-таки ему нос на все сто!

– Ну, Генка, потопали, – сказал Ленька. – Сегодня Толька по зоне дежурит. – Он высморкался, отряхнул с валенок приставшую стружку. – Пошли.

– Сдыхайте вы здесь со своим Толиком! – яростно крикнул Виктор. – Чтоб от вашего чертова подсолнуха ничего не осталось, гады, твари продажные! Сматывайтесь отсюда, пока я вам холки не намылил!

Ребята остановились.

– Ты вот что, Рыжий, – сказал Генка, – кончай свой базар. По-хорошему предупреждаем.

Через секунду дверь за ними закрылась. Петька тоже поднялся и нерешительно сказал:

– Психовый ты какой. Смотри, свихнешься, в психиатричку положат. Что тогда делать будешь?

– У-у-уйди… – заскрежетал зубами Виктор.

Петька мгновенно выскочил за дверь.

Луна опустилась ниже. Бледный луч ее прощально осветил стружки на полу, зажег синюю искорку в обломке стекла и задержался на медной монете, лежащей вверх «решкой».

Когда Виктор через полчаса вышел из столярки, луны уже не было видно, и вдоль расчищенной дорожки неслась суетливая поземка.

В тот же самый вечер к концу рабочего дня Марина пошла в раздевалку швейного цеха. Это были самые обыкновенные сени, на стенах которых были прибиты деревянные вешалки, а за деревянным барьером стояла длинная скамейка, возле которой помещалась бочка с водой, ящик с песком и огнетушителем. Место за барьером называлось, по старой памяти, курилкой. Сюда девчонки прибегали во время перерывов – поболтать, посмеяться, посплетничать.

Слабая лампочка в пятнадцать ватт – здесь их называли «четверть света» – скупо освещала середину помещения, в углах царил полумрак.

Марина потопала ногами, стряхивая снег с валенок, и, словно напуганная ее резкими движениями, лампочка замигала и погасла.

– Черт те что! – вполголоса пробормотала Марина. – Опять там что-то стряслось…

Она подумала о том, что в цехе сейчас остановились машины, – значит, будет простой, который неизвестно сколько времени продлится. Гул машин действительно замер, и в наступившей тишине Марина ясно услышала прерывистый вздох и всхлипывание.

– Кто здесь? – спросила она.

Лампочка слабо разгоралась, повиснув в темноте зловещей красной спиралью. Марина шагнула к барьеру и повторила свой вопрос.

– Это я… – слабо отозвались из угла. – Я это… Мышка…

– Клава? Чего это ты здесь сидишь, да еще, кажется, плачешь?

– Ведьма выгнала… – Клава опять всхлипнула. – Не пойду я больше в цех, пусть меня отсюда отправят… Чего она издевается? Я не виновата, что иголки сто раз ломаются. А она не верит, говорит, что я нарочно. Я говорю: попробуйте сядьте за машину и сломайте иголку нарочно. А она: марш с конвейера, садись отдельно, шей завязки. А машина – развалюха, ничего не шьет. Я на ней и полкроя не успела сделать, а она снова придирается: шить не умеешь, тебя надо в хозобслугу отправить, у столовки дрова пилить…

– Какие завязки? – удивилась Марина. – Где она их взяла?

– Какие… Которые для маскхалатов. Послала за ними в закройный. А зачем они нужны, когда мы кальсоны шьем. Это она всем назло.

Лампочка наконец разгорелась. Марина увидела Мышку, прижавшуюся спиной к бочке. Девочка сидела поджав под себя ноги и засунув руки в рукава телогрейки. В «раздевалке» было холодно, и Мышка, видно, успела продрогнуть.

Марина прошла за барьер и села рядом с нею.

– А что же Светлова молчала? Как можно снимать мотористку с ленты? Это ведь значит – сорвать график!

– А что ей до графика! Галька не молчала, она сказала, что мою операцию шить некому, так разве Ведьма что понимает? И все пацаны бросили работу…

– Как бросили? – ахнула Марина. – А график?!

Мышка еще глубже спрятала руки и шмыгнула носом.

– Черт знает что такое! – Марина встала. – Пошли в цех, там разберемся.

– Не пойду. – В голосе Клавы послышались упрямые ноты. – Не пойду, и все тут. Я сейчас к капитану пойду. Пусть он или меня отсюда убирает, или Ведьму.

– Не болтай! Поднимайся и идем, слышишь?

– Можешь сама идти, она там целых полчаса орала: «Где культорг, почему в цехе нет?» – Мышка подняла голову. – Знаешь, она что сказала? Что ты все время в кабинете начальника сидишь, потому и в цех не являешься. Галька ей говорит, что ты в клубе, с Галиной Владимировной стенгазету пишешь… Так разве она поймет русский язык? Ты ей хоть как доказывай, она все равно свое орать будет… У меня завязки никак не получаются… Что я их, шила, что ли? Я ей: не могу, а она мне – вон из цеха! Ведьма усатая… – Клава заплакала. – Правду Толька Рогов говорит, что Салтычиха она… удавлюсь я, век свободы не видать… Пусть тогда ей за меня срок дадут…

– Ну ладно, перестань… Не хочешь идти – сиди здесь, мерзни.

В это время дверь цеха распахнулась, девчонки толпой бросились к Клаве, не заметив впопыхах Марину.

– Идем, пацанки, к начальнику!

В цехе запоздало прозвенел звонок, извещающий конец работы.

– Издевается над людьми!

– Гнать ее из колонии!

– Темную ей устроить!

– Ти-и-ше! – крикнула Марина. – Вы что, с ума все посходили?

Стало немного тише, но из цеха подоспела новая группа девочек, и Марине пришлось еще раз повысить голос.

– Правда, чего зря кричать? – рассудительно произнес кто-то. – Она же в цехе – услышит.

– Ну и что? Пусть услышит! – сердито крикнула Лида Векша. – Будто она не знает, что мы все ее ненавидим… Голову ей надо снести!

Марина схватила ее за руку:

– Замолчи сейчас же! А вы все живо отправляйтесь и барак. Где Соня?

– Здесь я. – Синельникова протолкалась к Марине. – Ладно, ты не беспокойся. Я их сейчас отведу в барак. А ты, Мариша, пройди в цех. Там еще Анка Воропаева осталась, брак исправляет. А Чайка с Ведьмой режется… Ведьма ей слово, Чайка – два… Иди, Мариша, как бы там чего не вышло. Знаешь ведь Гальку…

Но Галя уже стояла в дверях. Все повернулись к ней. Она махнула рукой:

– Разве с ней договоришься… А, ты пришла? – увидела она Марину. – Риммочка Аркадьевна там рвет и мечет: где культорг? Можно подумать – влюблена она в тебя, минуты побыть не может, если тебя не видит.

– Факт, влюблена, – сказала Нина Рыбакова, хитро сощурив глаза. – Только не в культорга, а в начальника. Потому и бесится, как дикая кошка. А он на нее плевать хотел, наш капитан.

– Верно, – поддержала подругу Лида. – Нужна она ему, как собаке боковой карман. Дураку понятно, что ей замуж хочется. Она поэтому, Маришка, и к тебе придирается… Ревнует.

– Ну, хватит! Распустили языки! – Марина почувствовала, как вспыхнуло ее лицо. – Отправляйтесь в барак.

Она раздвинула стоящих плотной стеной девчонок и пошла к двери цеха.

– Смотри, как бы она тебе там глаза не выцарапала! – засмеялась ей вслед Рыбакова. – Анка Черная ведь на твою сторону не встанет. Одной там тебе придется отмахиваться.

Синельникова нерешительно окликнула Марину:

– Слышь, может, верно, я с тобой пойду?

Вокруг рассмеялись:

– А может, стрелка вызвать?

– Ничего, пацанки, если уже до дела дойдет, то придется скорую помощь вызывать – для Ведьмы!

– По прямому проводу из Москвы!

Подталкивая друг друга и продолжая зубоскалить по поводу влюбленности завпроизводством в начальника, девчонки наконец ушли из раздевалки. Марина осталась одна перед закрытой дверью цеха.

Предстоящее объяснение с Риммой Аркадьевной не обещало ничего хорошего. Последние дни Марине приходилось особенно трудно сдерживаться, выслушивая грубые, придирчивые замечания начальницы. Сколько раз она была готова ответить Римме Аркадьевне такой же грубостью, сколько раз намеревалась пойти к Белоненко и рассказать ему о ненормальном положении, которое рано или поздно отразится на работе цеха.

Но идти к капитану было нельзя. Конечно, и до него дошли слухи о том, что Римма Аркадьевна воспылала к нему нежными чувствами. Не стесняясь говорили в колонии и о том, что начальница производства ревнует капитана к культоргу. Если Марина начнет разговор с Белоненко об отношениях с Риммой Аркадьевной, то неизбежно придется коснуться истинной причины ее озлобленности и придирчивости.

Положение Марины становилось изо дня в день все тяжелее и двусмысленнее. Особенно трудно было ей потому, что ни с одним человеком в колонии она не могла ни посоветоваться, ни поделиться. Если бы здесь была Маша! Они вместе смогли бы что-нибудь придумать. Но Маши не было. Управление все еще задерживало выдачу ей пропуска, и хотя Белоненко уверял Марину, что «горизонт проясняется», она этому почти не верила. Два раза за эту зиму Марине довелось быть на своем прежнем лагпункте в командировке и ненадолго встретиться с Машей. Но что можно было сказать за короткие полчаса? А сказать надо так много! Единственное, что оставалось делать Марине, это пользоваться нелегальной «лагерной почтой» и передавать записки к Маше через бесконвойных. Но ведь не так-то часто приезжали бесконвойные в детскую колонию!

Сегодня Марина получила записку от Маши через связиста, который восстанавливал обрыв на линии. Ей так и не удалось прочитать, что пишет Маша, – день был очень напряженный, потому что готовили выпуск очередного номера стенгазеты. Марина все послеобеденное время просидела в клубе с Галиной Левицкой и, пока не окончили стенгазету, не могла даже зайти в цех. А Римма Аркадьевна, конечно, сейчас к этому придерется. Она всегда злится, когда Марина где-нибудь задерживается…

– Наконец-то вы изволили явиться! – так встретила завпроизводством вошедшую Марину. – Позвольте вас спросить, где это вы развлекаетесь в рабочее время? Воропаева, – повернулась она к Анке Черной, – забирай свой брак и отправляйся в тот угол. Тебе много осталось?

– Сколько осталось – все мое, – не очень-то любезно ответила Анка. Однако, забрав ворох белья, пошла и дальний конец цеха, бросив на ходу насмешливый и понимающий взгляд на начальницу цеха и культорга.

– Соперницы… – довольно явственно пробормотала она. – Мужика не поделили.

Римма Аркадьевна сделала вид, что не расслышала, а Марина с трудом сдержалась, чтобы не сказать Анке ненужных сейчас слов. Это было не очень-то легко, и Марина почувствовала, как запылало ее лицо. Она ненавидела в себе это свойство – меняться в лице от малейшего внутреннего переживания, потому что это всегда выдавало ее.

– У вас что-то очень возбужденный вид, – ехидно заметила Римма Аркадьевна. – Вы что, опять обсуждали с начальником колонии вопросы перевоспитания несовершеннолетних?

Теперь Марина побледнела.

– Если даже и так, то я не обязана вам докладывать, – резко ответила она. – Впрочем, можете навести справки у начальницы КВЧ и коменданта. Они знают, где я была и чем занималась.

– Ну, – протянула Римма Аркадьевна, – разве комендант за всеми уследит?.. Так вот, Воронова, я должна вам заявить, что сегодня же иду к капитану и потребую, чтобы воспитанницу Смирнову перевели из швейного цеха в хозобслугу. Пусть идет работать в прачечную или на распиловку дров в столовую.

– А кого вы посадите на ее место в ленту?

– Это не ваша забота. Ленту можно перестроить, выделить еще одну запасную и дать ей шить операцию Смирновой. Незаменимых нет!

Марина решила не спорить.

– Хорошо, – ответила она, – если начальник колонии согласится с вашим предложением, то…

– То вы не возражаете? – Римма Аркадьевна зло рассмеялась, глядя на Марину откровенно ненавидящими глазами. – А что же вы не спросите, за какие доблести я выгнала вашу любимицу из цеха? Или вам уже успели сообщить? Что же вы молчите? И даже не соизволите поднять на меня свои глазки?

– Соизволю, – Марина посмотрела на Римму Аркадьевну. – Но предупреждаю вас, гражданка начальница, что если вы будете разговаривать со мной не так, как это полагается делать начальнице производства, то я не буду вас выслушивать и сейчас же уйду из цеха. Мне надоела вся эта история… Вы сами не знаете, чего хотите от меня. Если у вас плохое настроение, то прошу вас срывать его не на мне… Всему есть предел.

– Что-о?! – Римма Аркадьевна сделала стремительный шаг к Марине. – Вы… вы… как вы смеете разговаривать со мной таким тоном? – У нее даже перехватило горло. – Что значит у меня плохое настроение? На что вы намекаете? Ну, отвечайте! Я вам приказываю! Повторите, что вы только что сказали!

– Я сказала, гражданка начальница, что вы мне на-до-е-ли. Ясно? – Марина повернулась и пошла к выходу. – Примите валерьянки, и тогда будем продолжать разговор.

– Стойте! – Римма Аркадьевна догнала Марину и схватила ее за плечо. – Я не разрешаю вам уходить! Вы не имеете права уйти, пока я не разрешу! Вы забываете, что перед вами – начальница производства!

Пожалуй, никогда еще не приходилось Марине с такой силой ощущать прилив ненависти и таким усилием воли подавить в себе желание расправиться с этой обозленной кошкой.

– Пустите мою руку, – глухо сказала она, – или через секунду вы откроете своим лбом эту дверь. Ну?

Лицо Риммы Аркадьевны помертвело. «Пожалуй, я зря про лоб и дверь, – мелькнуло у Марины. – Впрочем, посинела она, кажется, не от страха, а от злости…».

Римма Аркадьевна выпустила рукав Марины, отступила на шаг, набрала полную грудь воздуха и…

Никогда, никогда не могла себе представить Марина, что эта женщина, претендующая на какой-то интеллект, всегда подчеркивающая свое превосходство над всеми, обладающая такой красивой внешностью, могла произносить слова, какие постеснялись бы произнести теперь воспитанники ДТК.

Это была самая отборнейшая, площадная ругань взбесившейся базарной торговки, у которой из-под носа стащили разложенный на лотке товар. Римма Аркадьевна стояла посредине цеха, в бешенстве топала ногами, трясла головой и сжатыми кулаками и кричала:

– Потаскуха! На шею вешаешься?! Привыкла на воле по бульварам шляться, думаешь, и здесь?.. Тебя на штрафной надо! Срок добавить! В карцере сгноить! – И дальше следовали уже совершенно непечатные выражения.

Марина повернулась, зажала руками уши и выбежала из цеха, задыхаясь от слез, обиды и оскорбления. На крыльце ее встретил снежный ветер, ударил в разгоряченное лицо и засыпал колючим снегом непокрытые волосы. К ночи погода снова изменилась, и опять засвистела метель. Марина брела в клуб, где помещалась ее небольшая комната, не разбирая дороги, не замечая, что снег запорошил волосы, забрался под ворот телогрейки и набился в валенки. Вошла она в свою комнату вся в снегу и опустилась на табуретку около маленького столика. Она сидела так долго, закрыв ладонями мокрое лицо. Впервые за все время пребывания в колонии она не пошла в общежитие девушек, не заглянула в столовую. Сколько времени просидела она так? Сколько планов, один другого несбыточнее, строила она, чтобы только не видеть больше Римму Аркадьевну…

«Надо что-то придумать… что-то сделать…» – твердила она и снова старалась придумать, и снова это все оказывалось невозможным. Она очнулась потому, что ей стало жарко. Телогрейка намокла от растаявшего снега, и на полу под валенками собралась небольшая лужица. «Наследила как…» – вяло подумала она и расстегнула телогрейку. И только сейчас вспомнила о письме Маши. Оно лежало во внутреннем кармане телогрейки.

«Добрый день или вечер, бригадир!

С приветом к тебе твоя бывшая помощница, а теперь всеми забытая Маша Соловей. Пишу я тебе срочное послание и прошу, чтобы ты показала мою записку капитану. Если вы еще не в курсе, то поимейте в виду, что по всему лагерю начался большой шумок из-за письма Дикаря, что он недавно прислал с фронта. Дикарь попал в самую точку, и ворам теперь придется покрутить мозгами и подумать, что им выйдет – орел или решка? Пишет Никола, что воровским кострам суждено погаснуть и что ему осталось до смерти сделать всего-навсего один шаг вперед и что этим последним шагом искупит он свою вину перед людьми и родиной. Про это письмо подробно не пишу, его по всем лагпунктам на поверках читали – видно, и у вас будут читать. У меня это письмо всю душу перевернуло, да и не только у меня одной… А Ленчик Румын сразу после того письма порезался и поклялся, что не даст погаснуть воровским кострам. А если, говорит, им и суждено погаснуть, то перед тем должны они загореться ярким пожаром, хоть напоследок. Кто не понимает, бригадир, а я понимаю, какие думки у Румына. Сейчас он в центральной лечебнице находится, а потом, говорят, его судить будут. Хорошо бы – успели… Скажи капитану, что воры и вашу ДТК не оставят в стороне. Они сейчас как волки всюду рыщут, где б им поживиться, в чье горло клыки запустить. Плохо будет, если наше начальство ушами прохлопает и вовремя им клыки не обломает. Капитан-то наш поймет… Ты ему передай, что Румын сказал: „С последнего козыря пойду, а по-ихнему не будет“ – и еще он сказал, что „от подсолнуха этого, что Белоненко там выхаживает, я одну шелуху оставлю“, и дал слово вора. Капитан знает Ленчика… Хотя он сейчас, говорят, почти начисто „дошел“, но злости в нем еще хватит. Про другое писать некогда, бесконвойный связист торопит. Еще хочу сказать насчет того, что ты мне в прошлой записке писала. Даю совет – приложи все силы, только чтоб тебя оттуда отправили. Чувствует мое сердечко, что эта вольняшка тебя со свету сживет. Еще скажу: была у вас в колонии Гусиха, зачем-то ее туда в командировку послали, а когда вернулась, то сплетню одну мне рассказала. Она хоть сама болтать не будет, знает, что за такие слова по головке не погладят, да ведь другим на роток не накинешь платок. Давай, бригадир, действуй. Просись у капитана на наш лагпункт к Морозову. Здесь жить можно, начальник хороший, тем более ты бесконвойная теперь. Кончаю писать. Жду ответа.

Твоя Маша Соловей».

Прочитав записку, Марина торопливо оделась, заменив мокрые валенки бурками, повязалась платком и пошла к начальнику лагпункта. Она не знала, что время уже далеко за полночь.

С трудом подбирая слова, она рассказывала ему о том, что произошло в цехе. Белоненко не перебивал ее, не задавал вопросов. Лицо его было непроницаемо, и Марине стало легче, потому что он не высказывал ни возмущения, ни сочувствия, ни оскорбительной жалости к ней, А просто сидел и внимательно слушал.

– Хорошо, – сказал он, когда Марина замолчала. – Все это я приму к сведению. Думаю, что общими усилиями мы все уладим. Отправлять вас, я конечно, никуда не намерен. Прежде всего, вы мне нужны здесь, и, кроме того, ни один начальник не волен перебрасывать с места на место заключенного без основательных для этого причин. Будем говорить прямо: какие там у Риммы Аркадьевны основания ненавидеть вас – это она нам не скажет и никогда, конечно, не подтвердит, что отправка заключенной Вороновой вызвана тем, что… в общем, вы понимаете… А как я должен буду мотивировать свою просьбу в Управление о переводе вас на другой лагпункт? Нарушение дисциплины или там еще что-нибудь? Так ведь это будет вам только во вред…

Он встал и подошел к Марине.

– Забудем на время о Римме Аркадьевне. Нам предстоит немало других, более важных и неотложных дел, чем вся эта глупая история. Я знаю, что больше других страдаете от ее нападок вы. Но если у вас хватит еще совсем немного терпения, то скоро все это прекратится. Верите мне?

Марина молча кивнула.

– Вот и хорошо. А теперь поговорим о записке Маши. Она предупреждает не зря. Я тоже имею сведения, что некоторая часть воров затевает какое-то дело. Знают об этом и в Управлении. Воры группируются и активизируются. Скажу больше: недавно Румыну пытались передать с воли крупную сумму денег…

– Зачем ему здесь большие деньги? – удивилась Марина. – Купить все равно негде и нечего.

– А вы думаете, что его банка пшена или стакан самосада интересует? Но деньги были задержаны, и часть их плана, таким образом, сорвалась. Что же касается дальнейших намерений Румына, то и это будет пресечено. Этого молодчика я хорошо знаю. Любит он красивые фразы. – Белоненко усмехнулся. – Скажите пожалуйста! С последнего козыря пойдет! Вот именно, что с последнего, а козырь этот его будет бит. Проиграет Ленчик. Однако сидеть, сложа руки, и ждать, когда он там начнет действовать, нам, конечно, нельзя. Такие, как Ленчик Румын, народ отпетый, с ними уже поздно разговорчиками заниматься да о перевоспитании толковать. Помните, как в известной басне: «С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой»? Так будет и с Ленчиком и со всеми его дружками. Ну-с, а теперь вы, надеюсь, поняли, что сейчас у нас в колонии каждый честный человек на счету?

– Да… – Марина слабо улыбнулась. – Может быть, я даже просто погорячилась и… извините, пожалуйста, что я вас так задержала… – Она встала. – Разрешите идти, гражданин начальник?

– Доберетесь? Метель-то, кажется, еще не улеглась.

– Нет, стало тише.

– А может быть, пойдем вместе? Я тоже сейчас собираюсь.