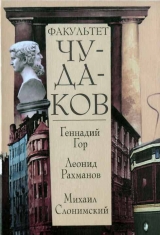

Текст книги "Факультет чудаков"

Автор книги: Геннадий Гор

Соавторы: Леонид Рахманов,Михаил Слонимский

Жанр:

Прочая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)

– Я еще ни разу не «арапничал».

– А ты попробуй. Какой же ты студент, коли ни разу не был «арапом». Будешь иметь зачет.

– Нет, я не согласен.

– Испугался? В таком случае не мешай мне. – Незабудкин, сев на скамейку, раскрыл энциклопедию, углубился в чтение.

Через час пришли оба профессора и разошлись по разным аудиториям – экзаменовать.

Незабудкин сидел на прежнем месте. На коленях у него раскрытой лежала энциклопедия. Он поспешно дочитывал необходимую статейку:

«К кому же из них, – решал он, – пойти? Один – пожилой (пожилые профессора всегда меньше требуют), другой – молодой. К пожилому».

И он вошел в аудиторию, где принимал седенький профессор. Впрочем, профессор был седеньким только наполовину: бородка черная, голова седая. Профессор сидел странно, не на кафедре, а на скамье, где обычно сидят студенты. В руке он держал бородку и карандаш. Казалось, он готов был подписать зачет не спрашивая. Но он спросил.

– По каким учебникам, – прежде всего спросил он, – вы готовились?

Незабудкин предвидел этот традиционный вопрос и ответ приготовил заранее.

– По вашим трудам, профессор.

– Хорошо, – сказал профессор. – Прекрасно. Но у меня нет книг, тем более учебников, по данной дисциплине. Правда, имеются отдельные статьи, рассеянные в различных иностранных журналах. Данная дисциплина, вы должны знать, новая.

Незабудкин тонул. Он схватился за то, что показалось ему соломинкой.

– Я сказал не то. Я хотел сказать, что читал книги, рекомендованные вами.

– Какие же из них вы читали?

Незабудкин даже не плавал. Он сразу пошел ко дну. «Все из-за того, – подумал он с бешенством, – что поленился списать рекомендованные книги».

– Так что вы читали?

Незабудкин молчал. Незабудкин молчал, как, подумал профессор, утопленник.

– Почитайте Павлова, Бехтерева, – постарался подбодрить его профессор, – приходите держать в следующий раз.

«Утопленник» подавленным вышел из аудитории. Его возмущало не то, что он провалил, – проваливал он часто и никогда не приходил в уныние – а то, что он провалил с первого вопроса. Действительно, это было ужасно. Он подошел к соседней аудитории, заглянул в стеклянную дверь. Принимал молодой профессор. В ту минуту он подписывал матрикул сияющему студенту – сдавшему.

Прикрыв рукавом название книги (профессор может подумать, что он готовился по энциклопедическому словарю), Коля Незабудкин решительно вошел в аудиторию.

– Что вы читали? – первым долгом спросил у него молодой профессор и крякнул при этом. Молодой профессор сидел на скамье, держал в руке подбородок, на котором не было бороды, и карандаш. Несомненно, он во всем старался подражать пожилому профессору.

– Павлова, Бехтерева и некоторые статьи, рассеянные в различных иностранных журналах, профессора, – Незабудкин назвал фамилию профессора, у которого он только что провалился.

– Хорошо, – сказал молодой профессор. – Прекрасно.

И лицо его просветлело. Было приятно: перед ним стоял «редкий экземпляр» – студент, знавший иностранные языки, читавший заграничные научные издания. Он задал ему вопрос – самый общий, легкий из всех вопросов, которые он любил задавать.

Незабудкин ответил на вопрос молодого профессора достаточно точно и достаточно четко. Он ответил молодому профессору словами «Большой энциклопедии Брокгауз и Ефрон». Теперь у него не оставалось почти никаких сомнений: ему не придется даже плавать. Он пройдет по воде, как прошел по воде Иисус.

Через пять минут он вышел из аудитории. Он вышел из аудитории сияющим.

«Какое „арапничество“, – думал он о себе с гордостью, – какое арапничество. Чистая работа. Есть о чем рассказать». Но он вспомнил свою комнату, – радость его потускнела: там его не поощряли.

– Проклятый Великанов, – выругался Незабудкин. – Ты сожалеешь, я знаю, что меня не вычистили из университета. Я сын советского служащего.

День сиял. Сверкали часы. Лица студентов были веселы. Незабудкин увидел объявление:

«Обязательная экскурсия в Зоологический музей».

– Для кого обязательная, для кого нет, – сказал он довольно громко. – Я «арап».

* * *

В аудиторию, из которой только что вышел седенький профессор (желающих экзаменоваться больше не оказалось), вошла Зоя и женщины с букварями – жены рабочих и служащих. Она забралась на кафедру. Перед ней расселись ученицы, разложили тетрадки, вытащили карандаши. На доске бегал зайчик. День был яркий, блестели скамьи. Зоя подошла к доске. Ученицы сидели с внимательными лицами.

– Товарищи, – сказала она, – сегодня наше первое занятие. – И остановилась. Ей вспомнился Замирайлов. Его, члена бюро ячейки общества ликвидации неграмотности, она – председатель – послала сделать доклад о международном положении. Придя, к неграмотным, Замирайлов начал так: «Товарищи, все вы, конечно, читаете газеты…»

Зоя вспомнила Замирайлова и с трудом подавила смех. Она извинилась.

– Я задержалась, товарищи. Я ищу мел.

Принесли мел. Зоя написала на доске первые буквы русского алфавита. Держа карандаши в непослушных пальцах, слушательницы списали буквы.

– А, – растягивая звук произнесла Зоя. – Это «А» большое. Это «а» маленькое.

* * *

Над столом висит шинель, за столом сидит новый ректор.

Лузин роется в портфеле, достает из портфеля бумаги и подает ректору.

Они курят. Они бросают окурки вместо пепельницы (пепельница стоит перед ними) на стол. Стена (они сидят к ней спиной) просит их «не курить».

– Я собираюсь, – говорит Лузин – уходить.

– Куда?

– С общественной работы на академическую.

– Вот как.

– Извини меня за пафос. Передо мной открылся прекрасный мир: книги. Разумеется, я читал и раньше. И помногу. Но главным образом беллетристику, политическую литературу. Но никогда я не думал, что книги, что наука, такая наука, как биология… Ты улыбаешься… Сентиментальный секретарь, думаешь ты, восторженный, как первокурсник. Ты меня извини. По всей вероятности тебе это знакомо. Наука открылась для меня удивительная, как революция. В семнадцатом году мне было семнадцать лет, я работал на трубочном, в семнадцатом году у меня были – точно трудно передать – такие же ощущения.

– В чем же дело? Из тебя, я уверен, получится неплохой ученый.

– Получится ли? Меня не отпускают. Я ушел бы давно. Постоянный ответ: «Некому заменить».

– Они отчасти правы. Заменить тебя действительно будет трудно. Но удерживать, раз тебя так сильно тянет к учебе, не следует.

– Я надеялся на тебя. На твою поддержку. Многим нашим партийцам это кажется опасным уклоном. Я боюсь, не только товарищи, жена моя, жена сочтет меня за дезертира.

– За дезертира тебя не сочтут. Ты преувеличиваешь. Есть опасения, что тебя не сразу отпустят. Я сделаю все возможное. Я буду настаивать на бюро, чтобы тебя совсем освободили от работы. Возможно, мне это удастся.

* * *

Уткин догнал экскурсию. Он пошел рядом с профессором, прислушиваясь. Профессор разговаривал с Великановым.

– Вы говорите – редкая?

– Почти не исследованная. Ее привезли из Сибири.

– Странно. В Сибири – рыба, напоминающая бразильских.

Говорили об Южной Америке. Уткин приблизился. Его рука почти касалась руки профессора. Он закрыл один глаз и, сощурив другой, заглянул им в стекло профессорских пенсне – улица помутнела.

Они разделись в раздевальной; заплатили две копейки с человека, поднялись в музей. Первым увидели кита. Его скелет, похожий на остов шхуны, висел, подвешенный к потолку. Кости серели необычайно. Уткин почувствовал себя странно: путешественником в незнакомой стране. Уткин не бывал в музее. Он остановился. Профессора меньше всего интересовал кит. Он стремился в те комнаты, где в банках, похожих на банки, что украшают окна аптек, в зеленом спирте плавали мертвые мерцающие рыбы. Мимо стеклянных ящиков, почти не обращая внимания на бабочек и жучков (разве это экспонаты?), Уткин плелся в хвосте экскурсии. Профессор торопился. Он почти бежал.

– Стремится, – подумал Уткин, – к рыбам.

Уткин оглядывался. Он видел: мамонт стоял как дом. Это сравнение показалось Уткину неудачным. Жираф в исступлении вытягивал шею. «Какой он гордый – подумал Уткин, – как лорд». В стеклянных кубах, свернувшись, находились удавы, подлинные удавы, привезенные из Бразилии. На полу стояли слоны, антилопы, носороги, паслись мустанги и зебры. Нет, Уткин не мог, не хотел так скоро уходить отсюда. Рыбы его не интересовали. Огромный аллигатор привлек его внимание. Павиан поднятой рукой (священник, читающий проповедь) остановил его.

– Ах, какая райская птичка, – пробормотал Уткин и приблизился к птице колибри. Он протянул руку. Ему хотелось ее схватить. Его рука ударилась о стекло, прозрачное как воздух (в помещении было полутемно). Райская птица была тут же. Райская птица (преобладали перья ярко-желтые и ярко-розовые) смотрела на него с высоты искусственного дерева.

– Райская птица, – обратился он к воображаемому спутнику, – и на русской березе. Оригинальное зрелище.

В помещении, кроме него, никого не было. Рядом с ним, раскрыв пасть, стоял медведь. Он был гораздо внушительней тех, что сторожат лестницы гостиниц. Он был гораздо внушительней! Раздался звонок. Он тихо прошумел, заглушенный экспонатами, мягкими как диваны. Раздался звонок.

Наверное, это первый, – решил Уткин, – за которым последует второй, третий. Сев на скамейку в сторонке, в ожидании второго звонка он рассматривал близстоящие экспонаты. Ему представлялось – он в Африке. Становилось темно. Он прождал долго. Звонков не было. Подождав еще, Уткин пошел к выходу. Собственно говоря, он забыл, где был выход. Он попал в положение человека, почти заблудившегося в тропическом лесу. Дверь, к которой он подошел, оказалась закрытой. Это не был выход. Тогда Уткин повернул обратно. Было темно. Налево стоял жираф, направо страус. Выход, очевидно, был прямо. Он пошел – дверь оказалась запертой. Он постучал – на его стук не последовало ответа. Он стал бить ногами – сначала носком, потом каблуками. Ему это надоело. Медленно он поплелся – нет, не к рыбам и земноводным, не к ящерицам – он направился к бывшим млекопитающим.

* * *

Бульвар, прямой и заплеванный как скамейка, упирается в проспект. Проспект гудит. Проспект театрален. Трамвайные провода вспыхивают как магний. Бульвар пуст. На скамейке сидят Крапивин и Замирайлов.

– Где вы пропадали? Что вы делали?

– Учился.

– Как учились? – Крапивин вскакивает с места. – Какое вы имеете право! Как вы можете учиться с этим сбродом, с этой шпаной? Современное студенчество! Вы! Вы! Я не могу подыскать, вам сравнение!

– Не затрудняйте себя. Я больше не учусь. Я бросил. Смотрите улицу. Улица живет. Улица реальна. Улице нет до нас дела. Какое дело нам до современного студенчества. Пусть себе учатся.

– Вы им разрешаете?

– Смотрите улицу.

Они видят: торчат деревья, лежит снег, появляется трамвай. Мальчишки катаются на коньках, прицепившись к трамваю. Идет девушка. Она вышла из булочной. Девушка несет булку. Девушка приближается. Булка оказывается коньками. И сразу меняется взгляд на девушку. Она становится красивой, она делается умной, она превращается в гимназистку, во второступенку. Гимназистка идет кататься. Как это прекрасно. Вспоминается прошлое. Озаряется пивная. Женщина ведет мужа. Муж упирается. Он прислонился к фонарю. Он обнимает фонарь. Озарилась аптека. Сверкают банки: розовые, фиолетовые, розовые! Посмеиваются извозчики. Упирается лошадь. За нее заступается дама.

– Теперь нет буржуев. Теперь все равны. А животное не бейте. Не могу видеть.

– Где вы видите, гражданка? – оправдывается извозчик. – Кто бьет животное? Я бью лошадь!

– Улицу, – говорит Крапивин, – по-моему, неправильно называть реалистичной. Она реалистична в беллетристике. На самом деле она не такая. Она, смотрите, слишком обыкновенна. Она натуральна.

К ним идет неизвестный. Он рыжебород. Он шатается. Он в рваной одежде. Садится рядом. Поминутно сплевывает. Оба они приходят к одному выводу: он пьян.

– Вы не комсомольцы будете, – обращается он к ним, – молодые люди?

– Ни в коем случае. А в чем дело?

– Да так. Вижу – сидят молодые люди, думаю – побеседую немножко. Литературу любите?

Крапивин усмехается. Замирайлов думает: «А Крапивин говорит, что улица обыкновенна». Пьяный сидит подбоченясь. По его бороде течет слюна. Он замечателен.

– …Любите, молодые люди?

– Любим.

– Вот и хорошо. Есть о чем побеседовать. Я-то литературу люблю больше, чем бабу. Весь век просидел над книгами.

– Ага, – притворяется Крапивин. – Понимаю. Вы – профессор.

– Я не профессор, – оправдывается оборванец. – Что вы. Я в «Василеостровце» служу, сторож. Вы Александра Сергеевича читали? Хороший поэт был. А Михаила Юрьевича? Вы не филологи случайно?

– Филологи.

– Очень рад. Весьма рад. Надеюсь, с Фаддеем Бенедиктовичем тоже знакомы? – Пьяный гордо выпрямляется и, наклонив голову, поясняет: – С Булгариным. Сенковского, Осипа Ивановича, читывали? Занятный поляк был. И Булгарин тоже полячок. Эх, тридцатые годы, тридцатые годы! Заполонили полячки русскую литературу. Я разумею – в то время. Ну, о Вельтмане, надеюсь, слышали? Запамятовал его имя. Это не поляк. Думаете – еврей? Нет. Православный. Извиняюсь, простите. Ну, так вот об Осипе Ивановиче бароне Брамбеусе.

«А он говорил, что улица обыкновенна, – думает Замирайлов. – Вот они, русские крестьяне: Ломоносов, Кольцов, Григорович».

– О бароне Брамбеусе, – продолжает пьяный. – Знаменитый писатель в свое время был. Николая Васильевича, самого Гоголя, зарезал. Приходит тот к нему, в журнал евонный, «Библиотеку для чтения», приносит повесть. А он – барон Брамбеус – кулаком об стол. «Не хочу, говорит, тебя. Не надо! Печатайся в другом месте!» Вот он какой, барон Брамбеус. А кто его теперь знает? Филологи? Я его знаю. – Пьяный ударяет себя кулаком в грудь. – Ночной сторож кооператива «Василеостровец» № 3. Я его знаю! Я! Вы его письма к Ахматовой читали? Не к теперешней Анне Ахматовой, которая поэтесса. К другой, к Лизавете. Очаровательные письма. Там про Глинку хорошо. Про композитора. Написал Глинка оперу «Руслан и Людмила». Булгарин на него с цепи сорвался. Греч. А Сенковский, барон Брамбеус посадил их на свое место. «Слабохарактерный человек, – пишут они про Булгарина Ахматовой, – слабенькая личность, способная и на подлые и на прекрасные поступки». Как он его! Только я с ним малость не согласен. Булгарин, Фаддей Бенедиктович, тоже в своем роде гениальная личность. Как он про евреев… В «Иване Выжигине» – роман такой – справедливую характеристику дал. Простите молодые люди, извиняюсь, вы не евреи будете?

– Ни в коем случае.

– А, вот как. Евреев я уважаю. За ум люблю эту нацию. Не то! Не за ум. Не то я хотел сказать. За способность. Способность не есть ум. Люблю еврейскую нацию. – Пьяный закуривает. Вспыхивающая папироса освещает его толстые губы, нос, запачканный грязью. Пьяный подмигивает и внезапно заглушает свой голос до шепота. – Евреи и женщины. Дай свободу женщине. Да она забьет любого мужчину. Приспособляемость в ней есть. Упорство. Вот вы студенты. Скажите, кто у вас лучше учится? Евреи и женщины.

– Правильно. – Крапивин вскакивает. – Замечательный вы человек. Он вскакивает – пожать пьяному руку. Рука отсутствует. Крапивин не замечает. Он жмет вместо руки культяпку. Затем он обнаруживает свою ошибку и конфузливо садится на место.

– Поэтому и опасно, – продолжает пьяный, – было давать равноправие и еврею и женщине. В равной игре они всегда выигрывают.

– Правильно.

– Неправильно, – шепчет Замирайлов, – не совсем правильно.

– Не подумайте, молодые люди, что я монархист. Сохрани бог. В день Владимира купил рублевую свечу, поставил в честь вождя. Лев Давыдович Троцкий пользуется моим уважением. Не подумайте, что я монархист. Не подумайте, молодые люди. Вы любите, опять-таки спрашиваю вас, поэзию? Изучаете? А читали ли вы Баркова? Нет? А я читал. В Публичной библиотеке не один стул просидел. А вследствие чего? Порнографией, думаете, интересовался? Нет. Не будьте превратного мнения. Меня интересовало то, что вы называете «идеология», отношение Баркова к Екатерине. Как он толстозадую бабу! Пуще Емельяна Пугачева испортил ей крови. Да.

– Право, – говорит Крапивин, – право. По-настоящему, вы должны бы были быть профессором. Я не верю, что вы сторож. Кто вы?

– Купец первой гильдии Фома Гордеев. Ваш старый знакомый. Читали вы Алексея Максимовича? Это меня вывел. Не изменил даже фамилию. Так прямо и посадил в книгу. Я бывший купец первой гильдии, ныне сторож, лично знаком с Горьким. С давних пор знаком. Случилось это на Волге. А что, не скоро приедет Алексей-то Максимович? Не слышали?

– А не приедет он сюда, гражданин Фома Гордеев. Что ему здесь делать?

– Так-то. – Пьяный икает. – А не хотите ли вы, молодые люди? Ваше отношение к вину? пиву, я хочу сказать, молодые люди.

– И к вину, и к пиву – одинаковое.

– Идемте в пивную, молодые люди. Вас приглашает персонаж. Герой повести всемирно известного писателя. Вас приглашает Фома Гордеев. Фомка… Там в тепле, в электрическом свете утопим тоску в пиве. Верно, молодые люди? Да… В пиве! Как вы относитесь к футуризму? Я знаком и с новейшими течениями. Ваше отношение к футуризму?

– Отрицательное, – отвечает Крапивин.

– Положительное, – лепечет Замирайлов, – и отрицательное.

Они встают, идут по направлению к пивной.

– Помните ли вы звучные стихи господина Крученого?

Пьяный громко сморкается и декламирует:

В тулумбасы бей, бей!

Запороги гей, гей!

Запороги – вороги!

И добавляет:

Пироги – не дороги.

* * *

Лузин опрокинул портфель. На стол посыпались книги. Книг было много. На столе им не хватало места.

– Ты сломаешь мне стакан, – сказала Зоя. – Зачем столько книг? К докладу?

Комната была – как многие комнаты: две одинаковые кровати стояли рядом, на стене висели Фердинанд Лассаль и мохнатое полотенце, на подоконнике блестел примус. Кроме примуса в комнате были и другие вещи. Например: стаканы, пепельница, щетка, «Огонек», сломанная горелка, два стула. Разумеется, все вещи стояли на своем месте.

– Нет, не к докладу. Эти книги я принес для регулярных занятий.

– Ты? Будешь учиться? Да откуда у тебя время?

Лузин вытянул под столом ноги. Он зевнул.

– Времени теперь у меня сколько угодно. – Он раскрыл одну из книг. В руке у него был только что очиненный карандаш. Новая тетрадь в клеенчатом переплете лежала перед ним. – Я чувствую себя как мальчик. Прямо поразительно. В детстве меня радовал каждый новый карандаш, приобретенный мною. Или красивая бутылочка чернил, непременно фиолетовых. Что может быть приятнее новой, еще не откупоренной бутылочки фиолетовых чернил? Теперь то же самое.

– Я ничего не могу понять. Действительно, ты похож на мальчика. Председатель стипендиальной комиссии, – передразнила она его, – секретарь по студенческим делам… Да тебе не хватит времени для того, чтобы прочесть и двадцати страниц.

– А времени теперь у меня сколько угодно.

Он начал быстро что-то записывать.

Зоя сердито отвернулась. Она читала книгу.

– И все-таки, – прерван молчание Лузин, – мне предстоит много работать, чтобы сдать «хвосты».

– Да, ты человек «хвостатый», – насмешливо сказала она, – но только тебе от них никогда не избавиться.

Лузин отбросил карандаш. Тень от карандаша упала на раскрытую тетрадь. Профиль Зои на стене (растрепанные волосы, увеличившийся нос) показался ему незнакомым. Лузин повернул голову к жене. Ее лицо, постоянно улыбающееся, было сейчас необыкновенно неподвижным.

– Я тебе не сказал главного. Очевидно, ты догадалась сама. С этого дня я больше не председатель стипендиальной комиссии и не секретарь по студенческим делам. Я освобожден от всех нагрузок по собственному желанию. Как ты на это смотришь? Теперь я совершенно свободен. Могу и буду заниматься.

Он посмотрел на жену с некоторой тревогой.

С застывшим видом она глядела в книгу. Прошло пять, прошло десять минут. Она встала. Она подошла к нему. Она спросила (голос ее представился ему незнакомым, чуть визгливым):

– Что же, дезертируешь? Уходишь от общественной работы? И будешь учиться в свое удовольствие?

Она отошла от него. Она надела пальто, медленно обвязала голову платком и вышла.

«Да, – подумал он с неожиданной гордостью, – я был прав, когда говорил, что даже жена, моя жена, назовет меня дезертиром. Я был прав».

* * *

Он почти ничего не видел. Какой-то невидимый предмет преградил ему путь. Его пальцы при прикосновении почувствовали холод. Очевидно, предмет был металлическим. Он свернул влево. Его шаги то были мелкими, то внезапно крупными, словно он прыгал по болоту. Затем на него упал экспонат. Ужасный запах, похожий на запах нафталина, защекотал у него в носу, как дым. Он почувствовал на лице пыль. Нет, то была не пыль. То были перья. Уткин отчетливо это ощутил. Он был весь покрыт перьями и пухом, точно сам превратился в птицу. Перья попали за воротник его рубахи. По всей вероятности на него свалилась птица, быть может, тропическая – какаду или страус.

Он послужил причиной гибели редкого экспоната. Он уже видел газету с крупным заголовком: «Вандал в Зоологическом музее» или что-нибудь подобное. Отодвинув ногой птицу в сторону, он пошел дальше. Его влекло в недра музея. Он вошел в следующую комнату. Здесь было светлее. Над ним, видел он, были занесены клювы бесчисленных птиц. Хищники – кондор, орел, ястреб – парили под потолком, широко раскрыв крылья.

Он шел дальше. Собственно, он не знал, зачем шел. Птицы кончились. Змеи, чуть видные, казалось, висели в воздухе (стеклянных банок не было видно). Крокодилы и ящерицы летали как птицы. Рыбы плавали на одном уровне с его лицом. Внезапно Уткин вспомнил всю экскурсию с самого начала. Профессор и студенты, вспомнил он, шли впереди. Он отстал. Дальше начинался кошмар. Он ощущал себя по меньшей мере преступником: мерещилась упавшая птица.

Появилась луна. Рыбы и змеи невыносимо блестели своей чешуей при лунном свете. Брезгливость и страх крестьянина перед гадами возник в Уткине и вырос в ужас.

Он побежал назад. Споткнулся, упал на птицу, которую он только что уронил. Под ним лежал огромный экспонат, несомненно, страус. Его лицо касалось клюва. Он встал, стряхнул с себя перья. Он взял себя в руки. Поправил ремень. Теперь он пошел в правую сторону.

При слабом свете он узнал медведя, стоявшего с раскрытой пастью. Он обрадовался ему, как товарищу, однокурснику. Он пошел прямо на медведя. Еще немного, и он протянул бы ему руку. Перед ним из темноты возник другой экспонат, огромный как холм. Уткин приблизился. Экспонат выделился из темноты и принял форму мамонта.

Уткин уселся у подножия мамонта. Он устал. Его, голова оперлась на что-то шершавое, быть может, на ногу мамонта.

«Теперь, – решил Уткин, – можно спать, спать…»

V

Профессор протянул ему через стол руку. Она оказалась неожиданно мягкой, точно рука девушки.

– Прежде всего садитесь.

Кабинет не был угрюм. Над столом в светлой раме текла река и мальчик удил рыбу.

Великанов поразился обилию вещей. Множество всяких безделушек, раковин, пепельниц, чернильниц. На столе стояла свеча. В ней не было необходимости: светило электричество. В комнате не было стен. Их заменяли шкафы с книгами.

– Прежде всего садитесь, – повторил профессор и подвинул к Великанову кресло. – Я сейчас вам ее покажу. Опасаюсь – влюбитесь.

– Не влюблюсь, – ответил Великанов и при этом покраснел.

– А вдруг влюбитесь. – Профессор вышел из кабинета.

Великанов ждал. Он встал. Подошел к шкафам, взял одну из книг посмотреть. Положил книгу на место. Он ждал с нетерпением. Вот она появилась. На цыпочках вошел профессор. Он нес банку.

– Позвольте представить, – сказал профессор и осторожно поставил банку на стол. – Позвольте представить вам, – обратился он к Великанову. – Жанна. Родом из Сибири. Девица.

– Очень приятно. – И Великанов подвинулся к столу.

В банке сонно плавала Жанна. У ней был странный полу-фантастический вид. Совершенно непропорциональная, необыкновенного полу-оранжевого цвета, в воде она выглядела как рисунок, нарисованный художником-экспрессионистом.

– Имя ей дал я, – пояснил профессор. – Она у меня второй месяц.

Великанов поднял со стола банку и, держа ее на уровне глаз, поднес к свету. Он смотрел на рыбу не отрываясь.

– Да, – с волнением сказал он. – Этому не сразу поверят. Тропическая рыба – в Сибири!

– Тропический экземпляр, – сказал профессор с необыкновенным волнением и гордостью, – тропический экспонат, тропическая рыба в Сибири! – Они помолчали. Затем профессор встал – протянуть руку Великанову. На этот раз Великанов не заметил, что она была мягкой.

– Я поручаю ее, – сказал профессор, – вам. Только вам ее могу доверить со спокойным сердцем. Только вам!

Медленно спускаясь по темной лестнице, прижимая банку к груди, Великанов уносил домой Жанну.

* * *

В носках и в нижней рубашке Ручеек сидел за столом, описывая студенческий быт фиолетовыми чернилами.

«Студенту Бабкину отказали в стипендии. Он пошел к бюрократу товарищу Паукову ударить кулаком об стол и спросить, на каком основании».

«Маруся, товарищ Булкина, активный работник, поджидала его у ворот с тем, чтобы посоветовать ему поступить на завод. Он встал к станку. Тем временем она разоблачила товарища Паукова и вышла замуж за Бабкина. Они венчались в загсе и оттуда пришли в университет – получать стипендию за три года».

Я вошел к Ручейку.

– А, – обрадовался он моему приходу, – ты? Хочешь, я прочту тебе новый рассказ.

Он прочел.

– «Студенту Бабкину».

– Ну, как, – спросил он – ничего?

– Не очень.

– Знаем мы вас, молодых попутчиков. Вам все не очень. Вот ты попутчик, хотя и притворяешься пролетарским писателем, состоишь в ассоциации. Знаю я твою повесть. О нас пишешь. Читал ты мне. Думаешь – фактическая проза. Ошибаешься – анекдотцы!

– Почему анекдотцы?

– Очень просто. Ты как рассуждаешь? В мире все люди чудаки. Эксцентрики. Не чудаки же и не заслуживают, чтобы о них писали. Студенческое общежитие, университет получается у тебя – клуб чудаков. Уткин – чудак. Замирайлов – чудак. Крапивин – чудак и сволочь. Незабудкин – чудак, арап, пьяница. Только Зоя и Лузин не чудаки. Но они и вообще не люди. Они у тебя не получились. Их нет! Может быть, только я не чудак? – застенчиво спросил он. – Но ты так мало обо мне пишешь. Пиши обо мне больше. Вот я тоже буду скоро писать роман (не этот, это рассказ). Из студенческой жизни. Вот это будет роман, так роман, не то что твоя повесть.

– Оставим в покое русскую литературу, – сказал я Ручейку с шутливым пафосом, – и пойдем шататься. Небо красиво. Луна красива. Ночные улицы прекрасны.

– Ночные улицы прекрасны, – повторил за мной Ручеек.

– Небо красиво. Луна красива. Ночные улицы прекрасны.

* * *

Брук подумал: «Нужно сказать ей что-нибудь оригинальное». И сказал:

– Я встретил гроб. Люди – очевидно, родственники – провожавшие покойника, весело смеялись. Многие из них были пьяны. Покачивались. И знаете, я позавидовал покойнику. Я подумал – хорошо бы, когда я умру, чтобы и меня похоронили так весело.

– Так хоронят, – сказала она, – только врагов.

– А разве неприятно, подумайте, иметь врагов? Во всяком случае приятней, чем друзей. Друзья по меньшей мере скучны.

– Послушайте, вашу философию, мне кажется, я слышала от кого-то миллион лет тому назад. Скажите что-нибудь свежее.

«Свежее, – подумал Брук. – Что она понимает под „свежим“. Не о политике же с ней?»

– Вы бываете, – продолжала она, – у наших современных поэтов? Как они вам?

– Бываю, – обрадовался он, – с Ручейком. Есть у нас тут такой беллетрист. Вот на прошлом собрании был. Понравилось одно своей непонятностью. Даже запомнил. Хотите, прочту?

– Прочтите.

Брук прочел, подражая в читке автору. Он даже вобрал щеки, сложил губы, потупил взор, как это делал автор.

Красотка нежная Петрова,

Она была приятна глазу.

И платье темное, лиловое

Ее охватывало сразу.

Спутница покраснела.

И вдруг Брук вспомнил. И вдруг Брук спохватился: она – ее тоже звали Петровой – могла обидеться. Она могла принять на свой счет.

Как бы в подтверждение, она замолчала. Они прошли всю Восьмую линию, перешли мост Лейтенанта Шмидта, свернули на бульвар Профсоюзов. Она все молчала. Тогда он сказал, как будто ничего и не было, – тогда он сказал ей шутливым тоном:

– Если бы вы захотели, у вас есть основание меня ревновать.

– К кому? – оживилась она.

– Это секрет.

– Скажите. Если не скажете, я рассержусь.

Он взял ее под руку.

– К Великанову – вы его не знаете – приехала жена. Оригинальное создание. Великанов живет вместе с нами – со мной и Колей Незабудкиным. Ну, и оригинальное создание поселилось у нас же. В одной комнате… Так что мы имеем возможность наблюдать ее в течение дня и ночи. Она у нас под стеклом.

– Кто она? Откуда?

– Из Сибири. И странно, у ней совсем не русское имя. Помните, у Эренбурга?

– Жанна Ней, что ли?

– Может, и так. Пока я вам не скажу.

– Не трудно догадаться, что это за особа. Какая же нравственная женщина позволит себе жить в одной комнате с тремя мужчинами. Да еще с такими, как Незабудкин.

– Значит, вы меня приравниваете к Незабудкину?

– На основании ваших же слов.

– В таком случае я ввел вас в заблуждение. Действительно, в нашей комнате живет Жанна. Вы угадали! Но она не женщина. Она почти селедка.

– Селедка?

– Очень просто. Она рыба. Экспонат. И довольно странная рыба. Заходите – покажу. А здорово я над вами пошутил! Вы поверили. Вы приревновали меня. К кому? К рыбе. Я доволен.

– Охота же вам выдумывать такие глупости. Вы не обижайтесь. Я почти сожалею, что пошла с вами. Я могла провести время иначе.

Они остановились у кинематографа. Пришли. За билеты заплатил он.

На сцену выбежала балерина – протанцевать. Спела женщина. Мужчина сыграл на скрипке. Потом им показали украинскую картину из американской жизни.

«Под сенью небоскреба встретились ковбой с запорожскими усами и негр – помахать руками, посидеть в кабачке, покричать о мировой революции. Миллионер Гульд пил вино, глотал галушки, эксплуатировал рабочих и служащих. Вдруг на миллионера посыпались несчастья. У миллионера забастовал завод. От миллионера убежала жена. Но миллионер не пал духом. Он вернул жену, повесил негра, посадил на электрический стул рабочих. В это время из Советской России вернулся его сын, член партии. Он сагитировал отца. Они отдали завод рабочим, землю крестьянам. А сами полетели в Россию – строить социализм».

– Я против, – сказал Брук, – таких картин. Я читал много кинолитературы. И знаете – я не нашел здесь ни одного хорошего ракурса.

– Я так и знала. В вас нет чувства романтики.

И она пошла, мечтая: «Америка! Америка!»

На улице был туман. Дома теряли очертания. Улица постепенно становилась незнакомой. Огни висели в воздухе, как луны, фонарные столбы атрофировались. И окна светили без домов, как отражения в воде. Дома исчезли.