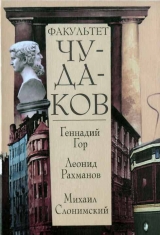

Текст книги "Факультет чудаков"

Автор книги: Геннадий Гор

Соавторы: Леонид Рахманов,Михаил Слонимский

Жанр:

Прочая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)

Хорошо сохранившийся человек

В 1966 году совсем молодой писатель Андрей Битов написал для «Литературной газеты» статью о человеке, которого многие ленинградские литераторы называли тогда своим учителем.

В газете статью очень основательно отредактировали и отцензуровали.

Но сегодня нам представляется, что этот текст, очищенный от цензурных искажений, написанный 30 лет назад, очень много говорит и о Л. Рахманове, и об А. Битове, равно как и многое объясняет в судьбах людей, которых уже нет с нами, но которым мы, свободные ныне от всякой цензуры, обязаны больше, чем кажется на первый взгляд.

Издательство

У меня есть друг Сережа, прекрасный поэт и пьяница. И то и другое выражено в нем столь предельно, что он существует как бы только в этих двух измерениях, а в остальных бесплотен, прозрачен и не отбрасывает тени. Из своих тридцати трех лет он пьет двадцать пять, а это уже стаж – серебряная свадьба. То ли так сложилась жизнь: оккупация, сиротство, исправительная колония, а дальше все грузчиком и грузчиком – непосредственное поднимание тяжестей… то ли еще что. Но все это перечисление не стоит слезы, потому что в принципе поверхностно и неверно – такой человек и это его судьба.

У меня есть другой, скажем так: знакомый. Знакомый этот, наоборот, ничего такого не знал. Он родился в отдельной квартире и помрет в отдельной квартире. Он всегда был обеспечен, и хлеб не волновал его. И если он не слишком известен как писатель, то прославился одним своим качественно последним предательством: предал собрата по перу – единственный из молчащего строя сделал шаг вперед, хотя никто его вроде и не тянул.

Теперь пересечем эти две линии. Вот однолетки… И если мой друг Сережа очнется сегодня утром, и благожелатели уговорят его сходить в баню, и он побреется наконец и наденет свежую рубашку – перед вами предстанет юноша, с лицом живым и ясным, и вы поразитесь, как годы прошелестели над ним и не оставили зримых следов. Он встряхнет своим светлым чубом и прочтет вам прекрасный стих, что написал вчера. Теперь, если вы войдете в кабинет к моему знакомому и он встанет вам навстречу, подаст руку и укажет кресло, такой учтивый и воспитанный, по утрам принимающий ванну и свой легкий и сытный завтрак, в своем безукоризненном костюме, весь матовый – вы поразитесь, какой он старый, лысый, обрюзгший, тусклоглазый в свои те же тридцать три.

Тут подходим к идее лица,столь любезной нам. То есть, что лицо, которое мы носим, не просто игра природы, подарок или подножка, а нечто куда более серьезное и глубокое. Тут можно довериться впечатлению и опыту и самим решить: пить или не пить воды с этого лица.

И мне дорога мысль, что каждый человек может быть молод и красив, пренебрегая застывшими канонами, перешагивая и меняя их. И что в конечном счете молодо и красиво то, что мы любим. А что старит человека лишь сделка с собственной совестью и нелюбовь – вот что бороздит чело. Идея лица кажется мне честной и верной, она направлена острием в человека.

В отношении писателей мне это кажется тем более точным. Если писатель действительно писатель, то для него постареть – это перестать писать. Мало стать человеком и писателем, надо умудриться остаться им на всем протяжении; по крайней мере, сохраниться.

Это простое рассуждение было бы ни к чему, если бы, читая книгу Леонида Рахманова «Очень разные повести», я мог ограничиться отношением к прочитанному и передо мной не вставал бы образ дорогого мне человека. В данном случае я не могу и не хочу быть беспристрастным.

Что меня поразило при первом знакомстве с этим человеком – как, не по возрасту, молодо его лицо, потом, что оно нисколько не изменилось и не постарело за те годы, что я его знаю, и потом, когда я уже много знал об этом человеке, что эта молодость, как всегда, недаром. Существует ходячее мнение о ленинградской, скажем так, сдержанности. И действительно, если спросить, например, ленинградского писателя, какого он мнения о таком-то или таком-то другом ленинградском писателе, то ответ его будет, как правило, «сдержан», с одной стороны – с другой стороны, двойственен. И если в этом расспросе вы вдруг спросите о Л. Рахманове, то с какой поспешностью, как бы устав от мычания полуоценок, заговорят о нем хорошо и только хорошо. Это по-своему показательно. Он не только хорошо писал, но и сделал много добра очень многим людям – помог. Особенно молодым ленинградским писателям. В. Голявкин, Г. Горышин, В. Конецкий, В. Ляленков, Б. Сергуненков, Э. Шим и многие другие с полным основанием считают его своим первым учителем. Как бы ни складывалась писательская судьба Л. Рахманова, он всегда сохранял любовь и чувствительность к слову, активную доброту, так и не прозлился за долгие годы – и это, по-видимому, культура.

Л. Рахманов наиболее известен как автор пьесы «Беспокойная старость» и сценария «Депутат Балтики», произведений, по достоинству оцененных, но, на мой взгляд, не самых значительных в его творчестве. И, по-видимому, недаром автор не включил их в этот сборник, а захотел привлечь внимание читателей к другим своим произведениям.

Сборник «Очень разные повести», состоящий из пяти вещей, написанных в разное время с 1929 по 1962 год, действительно может поразить разностью стилей и материала. Тут и студенчество 20-х годов, и строительство Исаакиевского собора, и жизнь Дарвина, и Ледовое побоище, и Великая Отечественная война. Между тем это написано одним автором и, более того, это однакнига.

Тут можно бы и было бы вполне уместно поговорить о широте интересов автора, об энциклопедичности его знаний, о глубине и подлинности проникновения в материал. Можно было бы поговорить о необыкновенном мастерстве писателя, о безукоризненном владении словом, о разнообразии и единстве авторских стилей, о жанровом разнообразии. Можно было бы рассмотреть его мастерство как неуклонно растущее, как преодоление эксцентрики 20-х годов и приход к реализму. Все это безусловно будет иметь отношение к данной книге.

Можно поговорить и о другом. Почему и как так получилось, что автор, обладая такими достоинствами, писал так понемногу и редко, как бы сохраняя свое право писать чисто и хорошо тогда, когда другие писали много и нечисто, нехорошо? И, задав так вопрос, можно удивиться мужеству писателя во времени, измеренном десятилетиями. И тогда уже задать другой вопрос: почему же он, так преданный литературе, все-таки писал мало? Ведь знал же он, что приходит всему черед, если не сейчас, то через десять, двадцать лет? Не мог, не мог, не мог… Не мог потому, что время, допустим, не позволяло. Не мог и потому, что не позволял себе во времени. Не мог и потому, что сил не было: погашенная скорость, отсутствие инерции движения – а это утомление, усталость, хуже которой нет. И в то же время мог, мог… Мог писать чисто и хорошо, мог находить в себе силы все-таки писать. И отдадим справедливость малопишущим: они все-таки чаще пишут хорошо, чем плохо. Одно дело писать много и плохо, но писать мало и плохо – это уже совсем не годится.

А вот разговор о времени недаром, потому что книга эта полна его ощущением. Время пронизало и пронзило ее, прошло навылет. И не только во многовековом диапазоне эпох, описанных Л. Рахмановым. А именно в одинаковости прохождения времени сквозь человека во все эти эпохи. Именно поэтому можно говорить, что это одна книга, а не сборник, и более того, все вещи в ней – об одном. Именно от ощущения времени, быть может, даже прежде всего как физического времени, как основного ощущения, рождались эти повести, и именно поэтому время в них берется крупно и монолитно, без дробления, и вдруг почти пропадают или остаются неярким фоном такие питательные для литературы области, как любовь.

Во всех повестях Л. Рахманова – человек строит. Он возводит некое огромное здание. Он одержим. Он фанатичен. Ему не до любви, не до дружбы, не до семьи – не до жиру (настолько одержим, что все это – жир). Дело, дело и дело. Прежде всего. Навязчивая идея. Герой Л. Рахманова одержим идеей, одной идеей, и это очень по-русски, по-достоевски. Мысль его – по-немецки пряма и тупа. Он возводит здание, и оно рушится, и он снова начинает с той же точки, и оно рушится. И вдруг – с большим удивлением для нас и для него самого – вот оно стоит, большое, готовое, отдельное. Или вдруг – вот оно, огромное, уже готово, надо только положить последний кирпич – и вот герой под грудой обломков, и этого здания уже никогда не будет…

Строительство прежде всего. У Л. Рахманова Александр Невский также выстраивает свою победу на Чудском озере, как Дарвин свою книгу «Происхождение видов» и невоенные, случайные люди оборону своего завода. Начинается все с маленького успеха, того подъема, который испытывает строитель, кладя первый кирпич в столь любезное ему здание и еще не представляя, какое нудное количество кирпичей придется ему класть, и что на последний ему придется отдать всего себя до конца, наскребывая последние остатки мужества, и что это и есть мужество, когда его уже нет.

И если в этих повестях строительство точно выражает их суть, как понятие, то в самой сильной повести «Базиль» герой уже занят строительством не только в переносном, но и в самом прямом смысле: возводится нечто огромное – Исаакиевский собор. В этой горькой и написанной с удивительным достоинством вещи с чрезвычайной силой выражена основная нравственная проблема любого строительства, любого дела – проблема цели и средств.

Красивый и талантливый молодой человек, в модном костюме и лучших манер, возвращается в Россию. Он несколько недоумевает, почему его отозвали за год до окончания обучения. Он провел четыре года в Париже, постигая искусство архитектуры, и как-то не успел соскучиться по родине. Тем не менее он настроен вполне оптимистично – барин просто соскучился по нему или хочет немедленно привести в исполнение свои намерения по его усыновлению. Но все оказалось не вполне так. Барин очень изменился за эти четыре года. В нем не осталось ничего от прежнего благородного мецената – под угрозой окончательного разорения он оборотился дельцом, вступил, так сказать, в капиталистический период развития и даже стал понемногу преуспевать в этом. Ему просто расхотелось нерационально тратить деньги на обучение Базиля. И вот Базиль вернулся в Россию, чтобы вполне осознать свою несвободу. А надо сказать, в Париже он как-то подзабыл об этом.

Действие развивается круто. Долго Базиль находится в полной нереальности собственных ощущений, потому что не может подпустить на внятную дистанцию Россию, между прочим, чрезвычайно, чрезмерно реальную. В этой форме внезапно осознанной несвободы Базилем тем сильнее овладевает идея. Он должен непосредственно участвовать в сооружении Исаакиевского собора. Громадность этого сооружения пьянит его. Он верит, что его таланты и его старательность и исполнительность будут замечены и отмечены, что таким образом он добьется права заниматься архитектурным искусством. Он не гнушается любой работы, он – надзиратель, надсмотрщик, ибо уверен, что все его злоключения – временные. Не сразу усталость приходит к нему – многие годы уходят на надежду, а тем временем он, сам того не заметив, кладет свои рабские кирпичи во славу родины.

Самым сильным местом в повести является момент осознания Базилем своего положения. Он вдруг (через несколько лет) понимает, что устраивает своих работодателей именно в том «временном» для него качестве, что для них оно не «временно», а постоянно. И тогда Базиль, понасмотревшись и подучившись у купцов и бар, решается на все ради своей всепоглощающей цели – служить искусству. Кровь отлила с лица и черты заострились, прозленность и ясность – Базиль идет на шантаж. И тут его ждет окончательное поражение. Он смешон. Никто и не заметил его столь решительного движения, оно – мимо. Другие люди, призванные к этому, вершат эти дела ежеминутно и достигают своего. Есть люди, которые не идут по пути зла не потому, что не могут идти по этому пути. Наоборот, многочисленные страдания и терзания постоянно склоняют их к злу, как единственному средству, тем более во имя высокой цели, а не идут они по пути зла потому, что у них это просто не получается, это не в их природе, это не в их таланте. Базиль оказывается слишком хорош, чтобы действовать теми средствами, которые, как он осознал в многострадальном своем опыте, единственно приведут его к цели, он не умеет, у него не получается, и он гибнет. А собор достраивают без него, и вот уже разработана сложнейшая церемония его открытия, и там нет и тени Базиля.

Можно было бы сказать, как ужасен крепостной строй и что он делал с человеком. Это было бы исторически справедливо, и только. Повесть Л. Рахманова безусловно шире. Тут, быть может, в центре внимания не столько развенчание рабской системы, сколько раскрытие рабства Базиля. И именно потому, что Базиль человек самоотверженный и честный, талантливый и высокообразованный, обозначение его рабства очень значительно и важно. Рабство это оборачивается многократно, обретая как бы противоположные выражения, но, по сути, оставаясь тем же – рабством. Ибо даже искусству он намерен «служить». Трагедия его осознается прежде всего в нем самом. Он, единственный и маленький, вдруг оказывается замкнутой системой рабства, не имеющей выхода внутри самой себя, и эта замкнутая система просто заключена еще в одной, огромной системе рабской России.

Каждая повесть Л. Рахманова достойна подробного пересказа, рассмотрения и истолкования. Поскольку книга – не просто книга в ряду, а итог творчества, она достойна подробного и обширного исследования.

С чувством благодарности закрываю я книгу Л. Рахманова и с чувством неудовлетворенности заканчиваю этот материал: об этой книге, об этом человеке хотелось бы рассказать много больше и сильнее.

Андрей Битов1966

О Леониде Рахманове

Я не могу назвать себя его учеником – в его знаменитое объединение при издательстве «Советский писатель» я опоздал. Но думаю, достаточно того, что с восторгом себя причисляли к его ученикам Конецкий, Голявкин, Битов. Помню, на похоронах Леонида Николаевича нежно говорил о нем Глеб Горбовский.

Леонид Николаевич был человек с безупречным литературным вкусом. Многие получили от него бесценную литературную помощь. Бывали его ученики и у него дома – В. Конецкий, В. Курочкин, В. Голявкин и многие другие. От него они все получали заряд вольности. Однажды мы, молодые, несколько человек, зашли к нему на Марсово поле, а Леонид Николаевич слушал радио и выключил его. Спросили: «Что слушали, Леонид Николаевич?» Он говорит: «Да „Голос Америки“. А впрочем, неважно», включил опять, и мы вместе дослушали передачу.

Я вспоминаю Леонида Николаевича, разговор, поражающий точностью, независимостью, интеллигентностью. Помню, как я восхищенно озирал стены квартиры на Марсовом поле, полки, стеллажи: такого культурного слоя – книги двадцатых годов, картины и фотографии – я раньше не встречал нигде. Для меня, пытавшегося войти в литературу, в петербургскую культуру, не могло быть ничего важней этого прикосновения к культуре прошедших десятилетий. Назревало уже отрицание той эпохи, уже принято было говорить, что в Ленинграде погибла культура, интеллигенция. Сам облик Леонида Николаевича, независимое и достойное его поведение, домашний его «музей» убедили меня в том, что можно достойно прожить любую эпоху… И еще – дай нам Бог оставить такой же «культурный пласт», какой оставили они!

Валерий Попов2003

Леонид Рахманов

ПОЛНЕБА [6]6

Печатается по: Леонид Рахманов, Геннадий Гор. Студенческие повести. М.—Л., ОГИЗ – Молодая гвардия, 1931.

[Закрыть]

Повесть

Владимиру Слепкову

«Я хотел вспомнить всё большое, но память рассыпалась как гамма – одни прекрасные мелочи пересчитывал я, как грехи».

I

«Я СЕГОДНЯ»

Спокойствуя белизной, чуть розовея утром, теплея июнем, они привольно развалились на дворе, как купальщики на пляже.

В этой непринужденности есть что-то звериное, простодушное, полевое.

Это отдых. Летний привал здоровых, сильных, не избалованных жизнью крепкотелых молодцов. Им тесны одежки приличия и порядка. Молодцы велики и благодушны. Сейчас они лентяйничают и дышат утром, а завтра примутся остервенело работать. Сегодня еще крупнозернистые бока их мирно розовеют сном, росным рассветом, завтра будут они сухи, жарки, пыльны, неустанно быстры. Статичность их временна. Быть может, полдень уже встретят они кружительным разбегом. Может быть… Надпись на стене обещает это.

…Но в сторону надпись! Я не хочу реальной ржавой вывеской рушить этот утренний антропоморфизм. К черту!

Сейчас я хочу лежать на подоконнике, разводить риторику и петь. Петь гимн, славословие мощи, труду, огромным бокам, ворочающим жизнь. Политэкономический гимн!

Сандалии слетают с ног (забыл вчера починить ремешки). Я крепче утверждаюсь на подоконнике. Он, этот рыжий от времени, исклеванный воробьями подоконник невозмутим и жёсток. Он делит меня на две автономные части. Между ними равновесие.

Одна – вне дома: дышит утром, вся в солнце. Живут глаза, чудят руки – восторг, преклонение, юность, гимн.

Другая – в комнате: тощие ноги в дешевых кальсонах, уродливый грязный палец согнулся как нищий, пятки льют яблочный девий румянец – все дико, некультурно.

Моя солнечная половина начинает:

«О вы, белотелые могущественные близнецы! Вы, тяжеловесные символы довольства, сытости, покоя нашей республики… Вы сами в себе каменно-прочный, веселый залог рабоче-крестьянской смычки!.. Я высокопарен и юношески безграмотен, но выслушайте меня!.. Один общий импульс содрогает меня и вас. Дюны лет не засыплют вас, пока жив я, человек. Это я…»

…Черт!.. Дрыгаю своей комнатной половиной, позади меня шорох, впереди еще вижу: «Натуральные мельничные жернова. Петр Петрович Быков с сыновьями. Продажа ежедневно»… Оборачиваюсь.

Передо мной – мальчишка. Он без штанишек. Он углублен в занятие: подпаливает мои пятки. Орудие инквизиции – спички. Он радостно сопит.

– Чего орешь? – говорит он приветливо. – А ты здорово напугался! Давай поговорим. Вчера я мячик на крышу забросил – достанешь? Ты в бога веришь? Я – нет. У меня папа Николай Иваныч. Ты куришь? Вчера в саду музыка играла. Застегни рубашку – неприлично. У меня мама из дому совсем ушла. Папа говорит: туда и дорога. Ты какое варенье любишь? Я очень умный, потому что октябренок. А ты?.. Это теперь мои спички, не, твои… Наклонись, я тебя за нос дерну. Он что, почем с сажени?.. Куда ты меня? Я не хочу… Ай-яй!.. Не смей!.. Я скажу… А-а-а!.. Уф!

Я выбросил его за дверь, как букет…

* * *

Я весь в комнате. Утро и гимны во мне, далеко. Но я весел. Надежды расцветают быстро, как плесень – в одну ночь. Я верю, что сегодня же начну свой отчет о летней практике.

* * *

Я одеваюсь.

Ужасно люблю я мелкие блестящие вещицы! Запонки заколки, брелоки, слоники, пустячки, которым нет назначения и имени. Я называю их талисманами, вечно верчу в руках, беру в рот, забавляюсь ими, как дикарь.

Своеобычный фетишизм этот – от впечатлений детства. Отец мой – чертежник. Отсюда – все. Его готовальни – набор мизерных и непонятных инструментов – сверкали сталью. Мои глаза – неистовством! От них! Бурная любовь со временем перешла в привязанность. Склонность осталась.

Я одеваюсь.

Я не доверяю зеркалам. Почему-то кажется, что из-за спины смотрит кто-то посторонний и, наверное, потешается надо мной. Я смущаюсь, и сразу отражение мое дико тускнеет, глаза фальшивят, а мне самому хочется сморкаться и кашлять, как в церкви.

Зато я с удовольствием фотографируюсь. На портретах я живее, чем в зеркале, независим от самого себя в момент наблюдения. Как ни смущайся, фотофизиономия невозмутима.

Конечно, я не нарцис. Я не хочу уподобляться Станглеру (мой институтский приятель, молодой человек в мелких кудряшках, с бараньим лицом. Всем знакомым и не совсем знакомым показывает свою карточку и сообщает: «А ведь на самом деле я еще лучше!..»).

Самовлюбленность – чушь. Я знаю, что далеко не прекрасен. Этакий подсолнечник. Желтое развесистое личико. Цыплячья грудь, шейка. Цыплячий подбородок. (Можно так сказать? Как будто похоже: он у меня очень мяконький, вперед не выдается, наоборот – назад, и пухом порос…)

Я одеваюсь.

Меня интригуют мои уши (я вижу их в зеркале; в глаза в это время, конечно, остерегаюсь смотреть). Уши живут отдельно от меня. Страшно подвижны. Могут сновать вверх, вниз, вперед, назад. Очень чувствительны. Обладают изменчивой окраской. Этакие хамелеоны, мои уши. Иногда мне кажется, будто они светятся в темноте. Флюидальное истечение энергии (или материи?)… Но что несомненно – они сексуальны. Когда сам я – ничуть.

(Встречаясь с людьми, я прежде всего обозреваю их уши. У моего хозяина, отца мальчишки, они перламутровы, нежнейшей расцветки, диковинной формы. Сходство с ракушкой, отливающей спектрово, довершает серьга, матросская серьга пупышком, свисающая с левого уха: будто жемчужинка выкатилась!..)

* * *

В восемь часов я выхожу из дому. Проклятая калитка! Всякий раз производит такой гром, точно в нее бросают жерновами. В соседнем доме таращится из окна любопытное тыквоподобное существо. Медленно ухожу. Чувствую, как блуза на спине морщится и тянет: это тыква провожает меня ласковым взглядом. Мне хочется обернуться и приветствовать ее вельможно: «О, прекрасный эллипсоид!..»

* * *

Работа меня не очень утомляет. В командировочном удостоверении я значусь «техником-конструктором по проектированию и сооружению легких железобетонных систем каркасного типа». В списках технического персонала на постройке к фамилии Сомов инженерно-куричье примечаньице: «Практикант. Зачислить старшим рабочим десятка». На деле же мне приходится наблюдать за подрывкой котлованов (ям для фундамента)! Это пока все. Впрочем, через неделю работа будет интереснее.

Мы строим аэроконюшни.

Городишка уездненький, липовый, пахнет сиренью и свиными бойнями, но почему-то намечен узловым пунктом воздушно-почтовой магистрали (правда, при нем имеется судоходная река, скрещение железных дорог, он в своем роде промышленный центр по закупке сырья, довольно плотно населен, растет вширь).

Итак строим караван-сарай для ночевки самолетов. Кто-то будет летать! Да. Признаться, я завидую им. Мы – что! Мы – «созидатели» дождевых зонтиков! Зонтиками накроются чудесные Р-И-М-5. Сплошь кожаные, глянцевые, похожие на морских львов пилоты станут клониться к моторам, как к зыбкам, орлиными (непременно орлиными) носами будут нюхать, как пеленки, непогоду, чихая с московским аканьем; ластиковые краги великолепных пилотов замутятся, потускнеют с досады, уездной тоски…

Но… очередной котлован вырыт. Возвращаюсь домой. Моя техническая фуражка производит в тихой улочке космическую бурьку. Живут заборы, свистят мальчишки, обыватели шепчут, смотрят, судят, милуют.

Я – лирик. Чувствую это, подходя к дому. Лётного цвета вывеска на воротах, странная надпись на ней заслоняет мне ворота, улицу, мир. Через нее я опять провижу детство.

Мое детство прошло под лозунгом «долой половинки!». Мне были антипатичны дробные части съедобных и несъедобных вещей. Также половинные замыслы и образы.

Случались курьезы. Помню: у тетки, земской акушерки с тремя взрослыми подбородками, поскакала из-под очков слезинка, и тетка сказала глухо в платок: «Да, полжизни прожито!..» – «Почему полжизни? – возразил я, шестилетний прохвост. – Может, ты завтра помрешь…»

Еще раньше я слышал стихи: «А стезею лазурной и звездной уж полнеба луна обогнула…» Я был мал и назойлив. Я спрашивал, не умолкая: «Как полнеба? Вроде как полфунта? А? Обогнула значит обернула? А? Чем обернула? Во что обернула? В стезю, значит в бумажку? Разве небо твердое? А?»

Теперь я велик и скромен! Усмехаюсь и гляжу на вывеску:

«Н. И. Гоц. Фотография „ПОЛНЕБА“. Недорого…»

Профессия моего хозяина – отражать мир!.. Недорого!..

Прохожу во двор (бестия калитка!). Не хочется в комнату. Там ждет отчет, как именинник. Ну-с… Присаживаюсь к забору в тень на жернов. Он розов. Покачивается. Под него прячутся гневно-красные хвостики червей. Таинственный шорох. Раскачиваю сильнее. Кричу как Аладдин:

– Сезам, откройся!

…Шаги. На крылечке Гоц. На нем немалая рубаха в белых крапинках, кремовые штаны. Вышел этаким мухомором на двор – и ко мне.

– Читали «Известия»? Наверное, шахтинскому Матову шах и мат!.. Уж наверное, будьте покойны!.. – каламбурит он и смеется деснами.

– Да? – улыбаюсь я (по правде сказать, мне надоело это дело; мошенники – так мошенники, чего тянуть!..).

– Ей-богу! Крыленко их всех взял в работу. Всех! А они-то топят друг друга…

Он захлебывается восторгом, загибает голову сладчайшим тенором. Он отваливается назад так, словно у него третья нога сзади. Ухо теряет вату – он хохочет.

Я поудобнее устраиваюсь на жернове (приятный такой холодок снизу), нога на ногу, терпеливо жду, когда он кончит смеяться. Кончил.

Переменяю ногу – и разговор.

– А читали, под Самарой град выпал? Прежестокий! Слизнул посевы начисто.

Год уже успокоился, растет на цыпочках, как школьник, подсовывает большие пальцы под ремешок – мухоморовая рубаха вздернулась кверху – сочувственно трясет головой.

– Да, да, да… Ужасное несчастье!

Я приглядываюсь к нему. Он такой квашеный, лысый, авантюрные баки, пламенные усы, как кометы, и… бледнорозовые хрупкие перламутровые уши.

Вчера мне сказала его свояченица (жена убежала, свояченица осталась!): «Уж как и не беречь-то мне его! Ведь он у меня как ландыш!.. Как ландыш!..»

* * *

Перед сном слушаю вечер, стрижей, дышу. Где-то далеко мальчишеские голоса. Поют:

Все выше, выше и выше

Стремим мы полет…

Ребячьи голоса на вечернем ветру, высокий мотив хорошо холодит сердце. (Выдумываю? Кажется, нет…)

Снимаю сапог. Вдруг – мысль, этаким стрижом: «стремим мы полет»… Ведь это я стремлю, мы… Мы созидатели дождевых зонтиков!.. Да что ты? Не может быть!

Простыня новая, жесткая, шуршит газетой. Ух, как хорошо я устал сегодня!.. Кстати, завтра рабочком нагрузит меня общественной работой. Ничего, если интересной.

Жернова на дворе развалились, как боги, как быки…

Буду видеть во сне жернова, великолепных пилотов, завтрашнее утро. Года… Мухомор! «Как ландыш!..» Что ж, он славный… Его профессия – отражать мир. Моя – строить мир. «Стремить»… (новое советское сокращение!..)

II

«АПЕЛЬСИНЧИКИ»

Июль навис дождями. Работы на открытом воздухе временно прекратились, но для технического персонала есть проектировочные занятия в чертежной. Настроение домашнее, осеннее, длинное. Вкусно хрустит ватман. Целлулоидные линейки гибки как нимфы. В углах – кузнечики-ундервуды. В соседней комнате маньяк-шмель:

– Не надо разводить демагогию! Зачем вы разводите демагогию!..

Это представитель контраста по заготовке материалов кричит по телефону во все хозорганы города. Он кричит целый день, отбивая ногой такт: «Не надо разводить демагогию! Зачем вы разводите демагогию!..»

Работаем в помещении бывшего архива «Городской управы». Углы затхлы вчерашней мудростью. Но окна и наши души распахнуты навстречу ветрам, будоражащим бумажный покой, и мы слышим сквозь ливень, как под навесиком напротив упорные лбы баскетбольных щитов глушат удары. Играют ребята: им дождь нипочем.

Я люблю чертить. Работа у меня спорится. Линия сама за собой тянет руку, а не наоборот. Линия моя живет, и я живу вместе с ней, словно не линия она, а кинолента. Лекала сами ищут кривизну дуг и находят. Кривизна эта зв о нка – она кружит меня и поет мне, и не дуги это – радиоволны в небе кальки. Искрами по лазури я рассыпаю пунктиры. Я – ракета. И не искры это, а звездный ливень, и не звезды, а пули, заснувшие на лету.

Снижаюсь на прозу. Нужно не забыть, что сегодня до вечера мне предстоит еще урок с красноармейцами. Вот уже две недели моей педагогической деятельности. Общественная нагрузка оказалась назначением на преподавательскую работу в полковой общеобразовательной школе, вернее – в летней ее разновидности (кружком, что ли, назвать?). За городом в лагерях стоят терчасти. Наш рабочком имеет к ним шефскую причастность. Я, как студент-культурник и, конечно, член профсоюза, был моментально направлен для преподавания русского языка в школе.

Ребята славные, живые, но я не научился еще пока замечать между ними индивидуальную разницу. Все одинаковы, как бобы. У всех широкоскулые абрикосовые лица, крепкие, чуть по-детски тронутые в стороны уши, белесые брови.

Удивительно стандартизует взрослых людей-однолеток военная форма.

Предмет мой – русский язык – они уважают. Я с ними в дружбе, помогал клеить стенгазету, писать заголовки. Получилось нечто лефовское – так смачно накрасили.

Ну вот. Так что просвещенская эта моя нагрузка меня удовлетворяет. Даже нравится. Даже радует. Только вот очень уж пахнет сапогами в их палатках… Черт их знает, какие сапоги гнусные! И скрипят, воют, орут, точно резиновые «уйди-уйди-и» на вербе…

Все это хорошо, но первое мое посещение полка было мне горько. Таким мне сделала его встреча с комиссаром и политруком, начальником школы. Началась она очень мило и перешла в официальную недоверчивую аудиенцию, как только комиссар спросил меня: «Вы партийный? Ах, беспартийный! – съел он радушность. – Тэк-с… А насчет политграмотности как? – он смешливо глянул на политрука и опять уже сухо продолжал: – А где вы учитесь? В Путейском?! Позвольте, а почему же рабочком направил вас для преподавания именно родного языка? Согласовано ли с АПО?»

Я чувствовал себя мальчишкой и едва не плакал с досады. Причины досады были мне не совсем ясны, и теперь отношу я причины скорей к моей мнительности. Но я неприятно запомнил тугое лицо комиссара таким, как хотел его тогда видеть: багровым, тупым, жестоким, в зреющих прыщах, сочных, как помидоры… Почему, я не знаю. Это желание лживо осквернить наружность по меньшей мере глупо.

По-детски ища сочувствия, я поделился обидой с Гоцем и запальчиво назвал комиссарово со мной обращение комчванством. Год уклончиво поморгал, качнул серьгой, погодя сказал в полушутку, как всегда:

– Не обращайте внимания. Убедите себя: «Я сегодня в галошах – мне море по колено!..»

Год неестествен в беседе, по любому поводу скажет кашу из двух-трех поговорок вроде «Разом в два колодца не плюнешь…» и доволен, и хохочет деснами.

* * *

Сзади медленный голос прораба:

– Виктор Владимирович!

Меня. Аккуратненько вытираю рейсфедер, забрасываю в рот земляничку, иду. У прораба смеется пенсне.

– Стройконтора поручает вам руководство сборкой семафоров и установкой заградительных щитов у главного корпуса. Зайдите ко мне завтра ознакомиться с чертежами.

Здорово! Не ожидал. Это уже поответственнее котлованов… Это уже…

За спиной гудит шмель:

– Аа? Что-о? Я говорю: не надо разводить демагогию!.. Зачем вы разводите демагогию?..