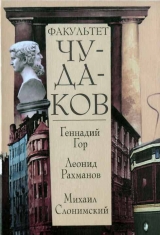

Текст книги "Факультет чудаков"

Автор книги: Геннадий Гор

Соавторы: Леонид Рахманов,Михаил Слонимский

Жанр:

Прочая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)

На другой день он работал подручным, уже не допуская и мысли взять в руки тряпку наводчика, наклониться над амальгамой и дышать отравой…

Еще утром, за завтраком, он приглядывался к рабочим. Большинство выглядело худо после ночи. Руки и ноги дрожали, лица были серые. Ночью они бредили, днем их мучили поносы. У многих были язвы во рту.

В первые дни Базиль обращал внимание только на производство, не замечая людей; сегодня же он не сводил глаз с людей, работал небрежно и делал промахи. Мастер не раз прикрикивал на него, но Базиль не принимал это близко к сердцу и продолжал разглядывать своих соратников, словно бы сортируя их мысленно на больных, тяжко больных и пока здоровых. Здоровых было очень немного.

Прошло еще несколько дней. Нужно было что-то предпринимать, пока не поздно, пока Базиль сам не успел отравиться, но он почему-то не мог решиться покинуть завод. Он не мог дать себе ясный отчет, что удерживало его на заводе. Временами ему казалось, что эта задержка находилась в какой-то связи с его слабостью, с его плачем в бессонную ночь. Да и эта бессонная ночь не была единственной. Теперь он почти каждую ночь проводил в беспокойстве, в смятении, просыпался часто, и самый сон его был беспокойным, он бредил. Бредил о том, о чем он старался теперь не думать бодрствуя, – о карьере. Базиль твердил во сне цифру своих лет:

«Мне тридцать два года, тридцать два года, тридцать два года… нужно успеть сделать карьеру…»

Потом вдруг путался во сне же:

«А вдруг мне уже не тридцать, а сорок два года, я могу не успеть сделать карьеру!..»

Потом тосковал, убедив себя:

«Ах, вот мне уж не тридцать, не сорок, а пятьдесят два года, значит, я опоздал сделать карьеру…»

В эту секунду он просыпался и насмешливо говорил:

«Милый мой, тебе все равно не дожить до пятидесяти двух лет, ты отравишься раньше, о чем тебе беспокоиться?»

Однажды, проснувшись так, он почувствовал, что ему непременно сейчас же, сию же минуту нужно начать действовать – привести в исполнение какое-то свое давнее решение.

Базиль вскочил и пошел по проходу. Все спали. Он дошел до угла, взял кусок мела, лежавший у фонаря на полочке, и медленно, осторожно, чтобы не разбудить никого, пошел вдоль барака. Безучастно прошел он мимо топчана с привязанным, как обычно, трясущимся человеком. Этот уже не выходил теперь на работу. Пробовали выгонять его силой, но он явно был не способен к труду, – Берд мог пометить его фамилию в записной книжечке в списке тех, кого правительство должно выкупить и на чью долю достанется помирать или нищенствовать на будущей исаакиевской паперти, прислонившись к прекрасной колонне.

– Этот мне не годится: падаль, – тихо сказал Базиль, направляясь дальше.

Внимательно вглядываясь в спящих, бормоча про себя: «Этот… годится. Этот… годится. Эти все – нет. Годится…» – Базиль прошел вдоль всего барака, отмечая мелом на нарах, когда давал оценку «годится».

Годилось немного, всего десяток. Это были те самые, которых он еще днем отсортировал от больных. Они еще не успели совсем отравиться. Кроме того, среди них Базиль отметил тех, кто был помоложе и побойчее. Он за ними следил и на работе, и за обедом, и перед сном; много раз намеревался заговорить с ними, но все откладывал. Это были четыре парня, как на подбор – белобрысые, жилистые и крепкие. Они так и спали – все четверо в ряд.

Базиль долго стоял возле них и думал:

«Разбудить или нет? Что я скажу им? „Ребята, я вот хочу бежать с завода. Побежим вместе! Я больше не могу один. Довольно, один я набегался“. Что они могут ответить мне? Выругают и перевернутся на другой бок… Скажут еще, пожалуй: „Тебе, может, есть куда бежать, а нам куда? В болото? Тоже бегун выискался…“ Они будут правы, бежать им некуда». Вздохнув, Базиль отошел от них.

«Хватит! – сказал он себе. – Хватит, натешился. Наметил крестов. Учинил заговор!»

Потом он лежал, продолжая говорить с собой иронически: «Скажите, пожалуйста! Я устал быть одиноким Мне понадобились товарищи! Но когда же я был одиноким? Десять лет назад со мной были мои мечты об усыновлении сироты Базиля Павлом Сергеевичем Челищевым, и тогда же со мной неразлучно было искусство… Скоро барское усыновление сгинуло, но зато появился и был со мной Шихин, тоже усыновитель… Потом он меня прогнал… Посещали ли меня мечты о мести? Нет, не посещали. Мечты о чистом и беззаветном служении искусству тоже постепенно выдохлись. Зато на смену им появились трезвые рассуждения о карьере, карьере во что бы то ни стало, и я стал ждать удобного случая. Я не чувствовал себя одиноким: со мной были уже не пустые мечты, а практические соображения и точные расчеты. Затем я их привел в исполнение. Кончилось крахом. Я сделал еще попытку. Что из этого получилось? То, что я не сплю по ночам. Отчего же не сплю я? Оттого ли, что мое положение безнадежно, что, как видно, я зря уповал на Берда и никакой мне карьеры не сделать здесь, а использует он меня до конца на проклятой работе и скажет: пошел с богом… на паперть или в могилу!.. Впрочем, не сразу в могилу и не на паперть, а я еще могу сыграть шутку… Я использую крепостническую пунктуальность Павла Сергеевича. Я вернусь к нему инвалидом, ни к чему не пригодным, и Павел Сергеевич, верный своим справедливым принципам, будет обязан кормить меня до самой смерти и любоваться моим веселым видом!.. Все равно что усыновит меня! Право, это остроумно и, пожалуй, так оно и будет. – Базиль засмеялся. – Вот и опять я не одинок. Со мной снова моя старая идея об усыновлении…»

Базиль вздрогнул на нарах. Он что-то припомнил, лицо его выражало страдание, но он продолжал казнить себя: «…Кстати, идеи… У меня ведь бывали и не бесполезные мысли. Разве плохая мысль – райское средство? Правда, его я не сам выдумал. Но сам ли я выдумал, или не сам – я решил его применять. Впрочем, эта идея еще безобидна… по сравнению с более поздней и уже бесспорно моею собственной. Моя теория справедливости! Нынче она мне не в бровь, а в глаз!.. В каменоломне рабочим живется худо, работа у них тяжелая. Шлифовальщикам колонн в Петербурге живется получше, работа у них значительно легче. Это несправедливо. Стало быть, следует строже взыскивать со шлифовальщиков, по крайней мере хоть строже взыскивать, а то каменотесцам будет обидно. Раз нельзя уравнять по лучшему положению, придется сравнять по худшему…»

Базиль громко захохотал (как когда-то Шихин), не заботясь о том, что соседи на нарах могут проснуться. Но никто не проснулся. Оба соседа, справа и слева, спали, укрывшись всегда с головой. Для Базиля и то было счастьем, что он не видел их лиц, а только заплаты на их армяках.

«…Ежели теперь применить мою справедливую теорию, – продолжал издеваться Базиль, – то придется отравить всех рабочих в России, чтобы никому не было обидно. Чтобы мне первому было не обидно!..»

Когда Базиль засыпал, его последняя мысль была чуть ли уж не всерьез:

«…Отравить всех, чтобы мне было не обидно!»

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВАУтром Базиль проснулся раньше побудки. Проснулся от смеха – не своего, а чужого: где-то неподалеку смеялись дружно и зычно.

Базиль поднял голову, искренно пораженный: здесь не такое было место, чтобы весело скалить зубы. Базиль поглядел в ту сторону, где спали четверо белобрысых. Так и есть, смеялись как раз они. Молодые, здоровые, они гоготали от всего сердца, свободно развалившись на своих нарах, закинув жилистые руки за голову.

«Они надо мной потешаются, – подумал Базиль, – они видели ночью, как я ходил, мелком метил и над ними стоял, а теперь вспоминают».

Но парни и не оборачивались в его сторону, они преспокойно лежали себе, глядя в потолок: скажут друг другу несколько слов и опять загогочут дружно. Базиль успокоил свою мнительность и принялся ждать с интересом, что будет дальше.

Действительно, происшествие было странное. Немного погодя все рабочие, в том числе и Базиль, поднялись, оделись, поели, собрались уходить на работу, а четверо белобрысых парней все лежали себе, нимало не беспокоясь, и никто, казалось, кроме Базиля, не обращал на них внимания. Но все же нашелся, должно быть, такой, что доложил мастеру. Прибежал мастер, принялся ругать парней, ткнул одного кулаком в скулу, – парни и ухом не повели. Народ стал собираться к их нарам. Базиль подошел вместе с другими, смотрел и слушал, но ничего не понимал: бессмысленная ругань мастера ровно ничего ему не объясняла.

Вот мастер принялся отгонять всех от нар, ругал уже не парней, а тех, кого отгонял от парней, и наконец самолично погнал всех на работу. И все пошли. Все, кроме тех четырех. Они остались, потешаясь над суетливостью мастера, над тем, что он на ходу совал кулаком в чью-то шею, затылок и все попадал в воздух, потом изловчился и угодил; но уже в другой затылок.

Вышли на двор. Шагая со всеми, Базиль начинал понимать (как часто он что-нибудь важное понимал не сразу). Для подтверждения догадки он обратился с вопросом к своему наводчику. Тот равнодушно ответил, едва шевеля губами:

– Не хотят.

– Чего не хотят? – добивался Базиль.

– Травиться, – буркнул наводчик.

Базиль ахнул и завернул обратно, бегом в барак.

– Куда? – кричал ему вслед мастер. – Куда, сукин сын?

Забежав в барак, Базиль прокричал еще с порога:

– Ребята!!

И, подбежав к ним, едва выговорил от волнения и каким-то умоляющим тоном:

– Ребята, бежим вместе!

Парни захохотали.

Сейчас уже и в самом деле они засмеялись над ним, – должно быть, он был смешон со своим выкриком, со своим неожиданным предложением.

Базиль отпрянул, и это было так же смешно. И над этим захохотали парни.

– Я хотел с вами, – растерянно сказал Базиль. – Чего смеяться?

Можно было ожидать, что они опять загогочут. Но парни, как сговорившись, все четверо поглядели на Базиля вполне серьезно, и один сказал даже строго:

– Чего не смеяться, пока можно? Завтра вот отобьют печенку, так не очень-то посмеешься.

Другой потянулся и сказал с упоением:

– Ух ты, завтра! Чего только будет!

– А чего не будет? – спросил третий.

Четвертый был самый младший. Он сказал наставительно:

– То будет, что, может, нас не будет.

– Что ж, – сказал первый, обращаясь к Базилю, – если того же себе желаешь, ложись с нами рядом. Можно ему с нами, ребята?

Ребята захохотали.

– Ложись! – скомандовал старший.

Базиль послушно взобрался на нары.

– Только помни, – сказал старший, – бежать мы никуда не побежим. Так вот и будем лежать…

– Так ему обиднее, понимаешь, – сказал второй.

– Злее, значит, – пояснил третий.

– Кому? – спросил Базиль.

– Берду. Мы лежим, а ему берданку спирает. Эх, скажет, не хотят работать, сволочи!

Парни оживились, и каждый стал думать вслух, представляя злобу хозяина.

– Уж мы ему досадим!

– Он-то на нас рассчитывал!

– Нас бы ему надолго хватило.

– Вот мы какие!..

– Чего толковать, здоровые!

Они с восхищенном оглядывали друг друга, напруживали руки, грудь и важно откашливались.

– Вы – братья? – спросил Базиль, совсем освоившись.

– Не, – ответили все в один голос.

– Почему же вы других не подговорили?

– Куда этим дохлым! – презрительно сказал старший. – Им обещали пенсию дать, когда работу закончат.

– Лешего им дадут! – сказал младший.

Базиль лег поудобнее и закинул руку за голову.

– Да, – сказал он задумчиво, – пенсию не дадут.

– Пенсиев нам и не надо. Мы все здоровые, – сказал младший. – Нам подавай другое…

– Чего другое?

– А вот, чтобы мы все здоровые были.

Базиль заволновался.

– Но ведь вы говорите сами, изобьют завтра? Может, сразу насмерть… Как же тогда?

Парни захохотали. Их рассмешило его недоумение.

И Базиль уже не обижался, напротив, он восхищался; он искренно любовался отчаянными парнями, и ему казалось, что выход найден: стоит положиться на них, и все будет обстоять очень просто.

Он жалел об одном лишь – что он не умел шутить и никогда не умел веселиться. А как бы это теперь пригодилось; он породнился бы с ними, они бы признали его своим.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВАВсе обстояло просто.

Ночью Базиль лежал на широких просторных нарах один, ни справа, ни слева от него никого не было. Его не захотели и слушать, когда тех уводили, когда он твердил мастеру и полиции, что он вместе с теми.

– Проспишься, очухаешься, – сказал мастер и очень доброжелательно ударил Базиля в висок.

Парней увели. Наступил вечер. Люди пришли с работы, легли спать, никто и не вспомнил о парнях.

Была ночь. Люди спали. Базиль ничего не хотел решать. Он бормотал, смотря на фонарь в углу.

– Миша!.. Был Миша, ямщик мой, – я его потерял, никогда не видал больше. Был дядя Корень, – его потерял. Были четверо, – их потерял. – Базиль водил руками по нарам, трогал то место, где они недавно лежали. – Четверо, – бормотал он, – их уже нету. С кем я теперь?

Он злобно стучал зубами, оглядывая барак. Обреченные люди храпели. Базилю было их жалко, и в то же время они были ему противны.

«Падаль, – думал Базиль, – мертвечина. Я – подлый, а они – мертвечина».

Присев на корточки с краю нар, он с тоской смотрел вдоль барака, потом осторожно слез на пол и на цыпочках, крадучись, побежал к фонарю.

Минуту спустя Базиль носил сухое тряпье под крайние пустые нары, в один и другой конец барака; притащил свой тюфяк, разорвал его и разворошил солому. Дверь была заперта изнутри на засов. Базиль привязал запор веревкой и затянул узлы накрепко. Когда все было готово, он поджег солому под нарами в одном углу и, не оборачиваясь, побежал в другой, подпалил и там, отбежал к стенке, прижался к ней и стал ждать, когда разгорится. Большой пук соломы, немного слежавшейся, запылал не сразу… но вот запылал, осветил пол, проход между нарами. Можно было теперь ожидать, что люди проснутся. Они проснулись, казалось, все сразу, но разбудил их один, завопивший жалобно:

– Братцы! Он подпалил нас, он сжечь нас хочет!..

Дальше все обстояло просто, еще проще, чем днем.

Когда с пожаром прикончили (его потушили водой из бочки, босыми ногами и мокрыми армяками), кто-то сорвал запор с двери, – не удержала его веревка, – люди двинулись на Базиля, прижавшегося к стене, и он понял все. Он вскочил на нары, чтобы успеть прокричать:

– Трусы смердящие! Жизни вам жалко! Да вы и без того дохлые! Лучше сгореть, чем гнить заживо! Я вас жалеючи…

Его сдернули за ногу на пол.

– А пенсии вам не дадут, – закричал он с полу, – я знаю! Я от хозяина знаю!

Его ударили кулаком, ногою, плюнули в лицо своею страшной слюной, потом навалились гуртом, мелькнул засов, и когда через минуту толпа расступилась, Базиль уже не был живым молодым человеком, талантливым, одиноким, желавшим себе блистательной карьеры.

Тело его запихали под нары и тут же, в проходе, стояли, опять сбившись в кучу, трясясь от болезни и возбуждения, стояли, не понимая, зачем посягал он на их жизнь, и без того загубленную.

– Ой, вы, – тихо сказал наводчик, тот, что работал с Базилем. – Ведь зря убили. А заодно отвечать, так рушь все, братцы!

Когда прибыла рота солдат, оцепила двор и постройки завода, золотильная мастерская была уже разрушена.

Можно было считать, что ее разнесли во славу Базиля, запалившего страсть к двойной расправе.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ЦЕРЕМОНИАЛпоезда Их Императорских Величеств

и

Их Императорских Высочеств

из Зимнего Дворца

на освящение

Санкт-Петербургского кафедрального

Исаакиевского собора

30 числа мая 1858 года

1. В десять часов утра, по разосланным повесткам, соберутся особы, участвующие в поезде с Их Императорскими Величествами и Их Высочествами в Зимний Дворец, а члены Государственного Совета, министры, сенаторы, придворные дамы и кавалеры, статс-секретари, генералитет, штаб– и обер-офицеры гвардии, армии и флота, гражданские члены первых четырех классов, все прочие знатные обоего пола особы и купцы первых двух гильдий, не участвующие в поезде, – прямо в Исаакиевский собор.

2. К этому времени будут расставлены войска по распоряжению военного начальства.

3. Рота дворцовых гренадер в целом составе, со знаменем, будет занимать почетный караул при Исаакиевском соборе, как равно и посты при входных вратах оного.

4. В десять с четвертью часов Государь Император и Государи Великие князья с Их Королевским Высочеством принцем Виртембергским, герцогом Мекленбург-Стрелицким и принцами Ольденбургскими изволят выйти из Дворца и в воротах оного сесть на коней, после чего Его Величество изволит придать начальство над находящимися в строе войсками.

5. Вслед за сим Государыни Императрицы и Государыни Великие княгини, выйдя из внутренних покоев Ее Величества Императрицы Александры Федоровны, в сопровождении свиты, изволят шествовать через Концертную и Николаевскую залы, по парадной лестнице, на Посольский подъезд, у которого приготовлены будут парадные экипажи.

6. Когда Государыни Императрицы и Государыни Великие княгини изволят сесть в экипажи, тогда поезд двинется из ворот Зимнего Дворца по Дворцовой и Адмиралтейской площадям к Исаакиевскому собору в следующем порядке:

Лейб-гвардии Кавказский казачий эскадрон Собственного Его Императорского Величества конвоя, повзводно.

Старший юнкер взвода грузин эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя.

Двенадцать юнкеров взвода грузин того же эскадрона, по два в ряд.

Обер-офицер того же эскадрона.

Конюшенный офицер.

Их Императорские Величества Государыни Императрицы – в парадной золоченой карете цугом в восемь лошадей; у каждой лошади по конюшенному служителю; у правого колеса экипажа обер-шталмейстер, у левого – командир Собственного Его Императорского Величества конвоя; за ними четыре камер-пажа, по два с каждой стороны, и четыре конюха, все верхами.

Государь Император изволит ехать возле кареты Их Императорских Величеств.

За Его Величеством – Их Императорские Высочества, Его Королевское Высочество Наследный принц Виртембергский, герцог Мекленбург-Стрелицкий, принцы Ольденбургские и министры: Императорского Двора и военный, генерал-адъютанты, свита Его Величества, генерал-майоры, флигель-адъютанты и адъютанты Их Высочеств.

Четыре юнкера грузин лейб-гвардейского Кавказского эскадрона Собственого Его Императорского Величества конвоя, по два в ряд.

Их Императорские Высочества Великие княгини Александра Иосифовна и Александра Петровна с Их Высочествами Великими князьями Алексеем Александровичем и Николаем Константиновичем – в парадной золоченой карете цугом в шесть лошадей; с каждой стороны экипажа по шталмейстеру; за ними два камер-пажа и два конюха верхами.

Четыре юнкера грузин лейб-гвардейского Кавказского эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя, по два в ряд.

Их Императорские Высочества Великие княгини Ольга Федоровна и Мария Николаевна – в парадной золоченой карете цугом в шесть лошадей; у каждой лошади по конюшенному служителю; с каждой стороны экипажа по шталмейстеру; за ними два камер-пажа и два конюха верхами.

Четыре юнкера грузин лейб-гвардейского Кавказского эскадрона Собственного Его Императорского конвоя, по два в ряд.

Их Императорские Высочества Великие княгини Ольга Николаевна и Екатерина Михайловна – в парадной золоченой карете цугом в шесть лошадей; у каждой лошади по конюшенному служителю; с каждой стороны экипажа по шталмейстеру; за ними два камер-пажа и два конюха верхами.

Четыре юнкера грузин лейб-гвардейского Кавказского эскадрона Собственного Его Императорского конвоя, по два в ряд.

Их Императорские Высочества княжны Романовские, герцогини Лейхтенбергские: Мария и Евгения Максимилиановны, с наставницей – в парадной карете цугом в шесть лошадей; у каждой лошади по конюшенному служителю; с правой стороны экипажа шталмейстер, а с левой – камер-паж; за ними два конюха верхами.

2-й взвод лейб-гвардейского Кавказского эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя.

В парадных каретах:

Статс-дамы и камер-фрейлины.

Фрейлины Их Императорских Величеств.

Гофмейстерины Их Высочеств.

Первые чины двора.

Фрейлины их Высочеств.

Вторые чины двора.

Дежурные камергеры.

Дежурные камер-юнкеры.

В замке:

Конюшенный офицер верхом.

Шесть конюхов верхами.

В заключение:

3-й и 4-й взводы лейб-гвардейского Кавказского эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя.

Примечание. Все чины придворные – в парадных кафтанах, дамы в русских платьях. Лакеи, кучера, форейторы и конюхи – в статс-ливреях.

Три по сто

(К 300-летию Петербурга)

Поколение – это призыв. Война и карьера, как тюрьма и сума. Не заречешься. Во времени все – солдаты.

В строй по росту, как хлеб на блюде:

Недоросток – горбушкой в хвост.

Здесь шагают бок о бок люди,

Кто в длину до кого дорос.

(Н. Королева)

С чего бы я вспомнил эти стишки образца 1956-го?

А потому, что я этого призыва. Я помню.

Нас пестовали люди другого исторического призыва, помнившие Первую мировую и революцию, дождавшиеся XX съезда все еще живыми. Они не хотели, чтобы мы (закон о запрещении абортов от 27 июня 1936 года) пережили то же, что и они. Многие так полагают, что то, что они перенесли, не под силу больше никому. Так производятся ветераны.

Вот что люди делают не сговариваясь, так это хотят жить. А если своих сил уже не осталось? Тогда уж пусть дети, внуки, ученики – если не единственный, то хотя бы проверенный способ продления жизни. Зачем было не только образованным, но и просвещенным людям, таким, скажем, как Н. Я. Берковский или Д. Е. Максимов, или Б. Я. Бухштаб, или Л. Я. Гинзбург, беседовать со мною на равных?

Передавали нас друг другу как палочку эстафетную… Глеб Сергеевич Давиду Яковлевичу. Давид Яковлевич распределял: то ли кто кому больше подходит, то ли кто посвободнее. Тут последовательность Тамары Юрьевны, или Наума Яковлевича, или Геннадия Самойловича, или Бориса Ивановича даже мне не ясна. Образовывались если не империи, то анклавы: Леонид Николаевич передавал власть Михаилу Леонидовичу. Утверждала Вера Федоровна. Императорствовала Анна Андреевна. Нас выбирали – мы предпочитали. Сама выбирала Лидия Яковлевна. Можно было подумать (задним числом), что это мог быть только сговор, чуть ли не (будущим числом) мафия или масоны…

Михаил Леонидович Слонимский (1897–1973) – Серапионов брат, друг Мих. Зощенко, Каверин еще жив… Михал Леонидыч воевал еще в Первую мировую… Я даже этих деталей его биографии не знал, когда, до того тощий, что казался высоким, старый (за шестьдесят) писатель, которого я никогда не читал (нос у него был замечательный – одновременно и фас и профиль), пригласил молодого (едва за двадцать), еще не публиковавшегося автора к себе в литобъединение при Совписе. От замешательства я спутал его с единственным более или менее похожим на него человеком (такого же роста, возраста и носа) – известным букинистом.

«Я книги пишу, я не библиотекарь», – с достоинством отвечал Михал Леонидыч. Чтобы выйти из неловкого положения, я его усугубил: вспомнил, чудом, детскую книжку его однофамильца о четырехтактном двигателе… Оказалось, он ничего не смыслил в автомобилях. И только когда он в рукописи перечитал уже все, что я к тому времени написал, и я был вхож к нему в дом на правах друга семьи, я попросил его дать мне почитать какую-нибудь его книгу. Он долго выбирал из целой полки книг и выбрал самую маленькую – «Пощечина».

Только в секунду, когда я это сейчас написал, я понимаю всю двусмысленность его жеста.

Кто к кому снисходил?

Сейчас, через сорок – сорок пять лет, когда я перешагнул порог возраста, в котором знакомились со мной, мне уже ясно, кто к кому. «Как жаль, – сказал мне однажды Слонимский, – что у вашего поколения не осталось ни одного авторитета, которому бы вы верили. У нас хотя бы Короленко был». Странно расслышать, сквозь толщу памяти, сегодня именно эту фразу.

Она была безупречна.

Платонов, на которого взмолилась молодая проза, умер на десять лет раньше нашего появления. Заболоцкого не стало, Пастернака. Все они были рядом и стали далеко. Что уж о «городе с областной судьбой» говорить…

Зощенко, которому понравились было рассказы Голявкина, уже умер. Олеша, похваливший рукопись Вольфа, – тоже. Ахматова воспринималась как памятник, Панова – как начальник. «Александр Иванович! барин! совершенно не к кому обратиться…» – мы стонали по «четвертой прозе» в странном оттепельном курятнике, где каждый едва пискнувший цыпленок был окружен целым выводком матерых куриц.

Даря свою первую книгу в 1963 году, я просил, чтобы старикам не было обидно, подарить мне их первую книгу. Рахманов и Гор не могли расстаться с единственным сохранившимся экземпляром, Слонимский решился и расстался с «Шестым стрелковым», сказав: «Прочтите хотя бы „Варшаву“», надписав однако: «Писать так сейчас не следует!»

Бедный! он так боялся (и не сомневался), что мне будет уготована та же участь, что и ему. (В том же 1963 году, во время идеологических хрущевских разработок, пересиливая робость и отвращение, он умолял генсека писателей Георгия Маркова не уничтожать Битова (я узнал об этом значительно позднее)). И вот я читал наконец его упругую, благоуханную «Варшаву» – «погубил меня рыжий конь, война…» – и что-то наконец почти понимал про то, что «есть еще и другие люди». И другие писатели – тоже.

Никогда больше не встретил я такого безукоризненного разграничения отношения к собственному тексту и высокой любви к литературе как таковой. Ни тени зависти, лишь радость по поводу любой удачи! «Не сравнивай, живущий не сравним…» – кажется, меня этому научили именно эти люди. «Как, вы не читали „Тристрама Шенди“?! – восклицание Давида Дара. – Как же я вам завидую!» Как в каком-нибудь волшебном стихотворении Заболоцкого, каждый из них посветил своим фонариком в темноту нашей пещеры. Господи! как же мы были темны.

Я никогда не верну своего долга Михаилу Леонидовичу. Зато с Рахмановым и Гором я в расчете.

Андрей Битов2003