Текст книги "Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники."

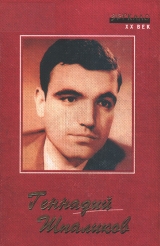

Автор книги: Геннадий Шпаликов

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)

«Вчерашний день погас…»

Вчерашний день погас,

А нынешний не начат,

И утро, без прикрас,

Актрисою заплачет.

Без грима, нагишом,

Приходит утром утро,

А далее – в мешок

Забот, зевот… И мудро —

Что утро настает

И день не обозначен,

И ты небрит и мрачен.

Светлеет. День не начат,

Но он пешком идет.

«Ни словом, ни делом…»

Ни словом, ни делом

Ни в чем не виня,

Но что бы ты делала —

Вместо меня?

А что б получилось

Из этой тоски?

Вязала б, вязала,

Наверно, носки.

Красные, зеленые

Или даже белые…

Я носков не вяжу,

Ничего не делаю.

Я мараю по листу

И себя раскидываю,

Но давай начистоту

Я тебе завидую.

«Есть такая девочка…»

Есть такая девочка

В городе Москве,

Девочка не денежка —

Золото в тоске.

Есть такая девочка —

Вечером, с утра —

Для нее я дедушка,

А по мне – сестра.

Я смешу ее, смешу,

Вру или печалю,

А она мне – парашют,

Белый да печальный.

Ничего она о том

Не подозревает, —

Я люблю ее за то —

Плачет и зевает!

Плачет и зевает,

Мается и мает,

Ходит, как гусыня, —

А бы ей бы сына,

А бы ей бы дочку —

Чтоб не в одиночку…

А бы, а бы, а бы —

бабы, бабы, бабы.

«Живет актриса в городе Москве…»

Живет актриса в городе Москве…

Чего ж актриса суетится?

Актриса в зеркальце глядится,

Глаза хохлацкие – в тоске.

В глазах – хохлацкая тоска.

Давай, актриса, потоскуем —

Как жаль, что ты не потаскуха, —

Тебя бы проще приласкал.

Что стих! Ладонь на голове

Или на лбу разгоряченном, —

Но я не трогаю девчонок, —

Ни трезвым, не осоловев.

Зима на улице, зима!

Декабрь в Москве – такое дело!

Слегка актриса обалдела

Вчера от талого дерьма.

Москву туманом унесло…

Все пасмурно. Куда деваться?

По вечерам Москве сдаваться?

Старо. Травою поросло.

Есть мудрость нераскрытых книг,

Столы за дружеской беседой,

И прелесть жизни их оседлой —

Другим рассказывай про них,

А мне рассказывай… о чем?

Рассказывай! О чем, актриса?

Во что идею облечем,

Чтоб смысл веселый не укрылся?

Тиха украинская ночь…

В реке не надобно топиться,

Тону! – а телу не помочь, —

До середины даже птица

Не долетит, а человек —

Куда до птицы человеку…

…Еще: вола светлеет веко,

Опущенное тяжело,

И мельницы едва крылами

Качают в сумерках степных,

И за чумацкими волами,

Волами, травами – колых…

Колых – влетит ночная птица…

«Колы разлюбишь…» – шепот тих…

И мельница крылом – колых…

И до туретчины катиться

По соляному шляху…

– Слых…

– Не слухаю…

– А ты послухай!

– Ну, не хочу! —

Тогда гляди

На ковшик Млечного Пути —

Повис, – серебряный, казацкий…

И начало уже казаться —

Звезда с звездою говорит

На языке, земле невнятном…

Чего нам завтра сотворит? —

Не говорит звезда, – горит…

«Не ходи в дома чужие…»

Не ходи в дома чужие

На чужих кроватях спать.

Если сладко положили —

Можно с белого и спасть.

На полу оно и жестче,

Ветер с форточки – метлой.

На полу – уже как в роще —

И покойно и светло.

«В январе уже тепло…»

В январе уже тепло.

И пускай мороз, но солнце

Посылает божий стронций

На оконное стекло.

Прижимаюсь лбом к стеклу,

Рожей радуюсь теплу!

«От мороза проза…»

От мороза проза

холодеет так —

розовая рожа,

вскинутый пятак.

Чет – нечет,

а может, черт,

может, все возможно,

если улица течет

у тебя подножно.

Если улицы, мосты,

переулки, лестницы

навсегда в себя вместил —

все во мне поместится.

Все поместится во мне,

все во мне поместится —

онемею – онемел —

переулки, лестницы.

«Хотел бы я писать всерьез…»

Хотел бы я писать всерьез

Про замечательный мороз,

Про мало ли, про мало что,

Но получается не то.

Строка сменяется строкой

И возникает под рукой

Картина в ясной простоте,

Но получаются не те.

Как мне себя же разгадать,

Души движенье передать,

Не притворяясь, не шутя,

Хотя бы так, как бы хотя.

Но небольшая благодать —

Желание зарифмовать,

Хотя в попытке этой есть

Как будто мужество и честь.

«Цветет себе, не опадая…»

Цветет себе, не опадая,

то дерево среди веков,

где откровенность молодая

и откровенность стариков.

И посторонний человек

сочтет уже за дерзновенность,

и примет он, как откровенность,

твой черновик и твой побег.

Бежим! Но ловкостию рук

творим иллюзии другие,

как будто нам все недосуг,

зато желания – благие.

«По белому снегу…»

По белому снегу

я палкой вожу,

стихи – они с неба,

я – перевожу.

Чего, переводчик,

стемнело к пяти,

и разнорабочим

к пивным подойти?

Он ярок, он желтый —

тот свет от пивной,

не жулик, не жлоб ты,

но где-то виной,

среди занавесок,

зеленой травы, —

а желтый – так резок,

и синий – увы.

Вот так бы, казалось,

без всяких увы,

ну, самую малость —

остаться живым.

И снег тот февральский,

и свет от пивной

кружили бы в вальсе,

но где-то виной —

стою, понимая

средь света и тьмы,

что около мая

не станет зимы.

То зимним, то летним

прикинется день,

его не заметим

сквозь всю дребедень,

но только бы – только —

осталось в глазах,

хоть малою толикой…

Гремят тормоза —

трамвай – и вечерний

снежок – или снег?

Наметим, начертим

почти без помех.

«Самолеты, как мороженые рыбы…»

Самолеты, как мороженые рыбы…

Шереметьево ночное, ты прости —

от полета до полета перерывы

начинают удлиняться и расти.

Улетаю я все реже, и все реже,

Шереметьево, могу я передать

к самолетам удивление и нежность,

удивление возможностью летать.

ЗИМА

Кончится в конце концов

И зима, а хочется

По зиме быть молодцом —

Мне во сне хохочется.

От весны до весны

Вижу я все те же сны,

Я родился жить в апреле,

И дороги до апреля мне ясны.

Ох, зима, ты, зима,

Ты меня сведешь с ума —

Деревянные заборы,

Заколочены дома.

– Где твой дом?

– За утлом. Да еще базар потом,

– Да железная дорога,

Да еще аэродром.

Говорю: отведу

От тебя рукой беду,

Говорю, она не верит,

Говорит: домой пойду.

По снегу, по песку,

В бездомности и дома

Несу свою тоску

По девочке с аэродрома.

1 января 1974 года

В ТУ ЗИМУ

Была бесснежная зима,

Тянуло человека к прозе,

Туда, где комнату снимал,

Гостей нечаянных морозил.

На подоконнике снежок,

Зима, зевота, понедельник,

И на дорогу посошок

Математически разделен.

Прощай. Оденусь потеплей,

Вокруг меня зима большая,

И я надеюсь, что теперь

Уже никто не помешает.

От всех зимой отгородясь,

На прожитье оставив денег,

Надеюсь расписаться всласть,

До одури, до обалденья.

До той зимы, до февраля,

До комнаты и снегопада,

Где танцевалось от нуля

И танца лучшего не надо.

Февраль 1974 года

«Обожал я снегопад…»

Обожал я снегопад,

Разговоры невпопад,

Тары-бары-растабары

И знакомства наугад.

Вот хороший человек,

Я не знаю имя рек,

Но у рек же нет названья —

Их придумал человек.

Нет названья у воды,

Нет названья у беды,

У мостов обвороженных,

Где на лавочках следы.

«Незаметен Новый год…»

Незаметен Новый год,

Я люблю его приход.

Середина декабря —

Есть начало января.

Солнце зимнее блестит,

Снег хрустит, солдат грустит,

На заснеженном заборе

Галка черная сидит.

Белый, белый, белый день,

Ты пальто свое надень,

Как: одень или надень —

Мне задумываться лень.

Лень платформ и деревень,

Пива мартовская лень,

Приподнять ресницы лень,

Приподнять и опустить,

Свет вечерний пропустить.

Я хочу узнать давно,

Где стучит веретено,

Где в замерзшее окно

Смотрит девушка давно.

Я живу – который год —

В ожидании погод.

Вот погода – я летаю,

Я по воздуху лечу,

В этом облаке растаю,

Появлюсь, когда хочу.

Ну а вдруг не захочу

Появляться – неохота?

Я по воздуху лечу:

Редкость – летная погода.

«Все неслышней и все бестолковей…»

Все неслышней и все бестолковей

Дни мои потянулись теперь.

Успокойся, а я-то спокоен,

Не пристану к тебе, как репей.

Не по мне эта мертвая хватка,

Интересно, а что же по мне?

Что, московская ленинградка,

Посоветуешь поумней?

Забываю тебя, забываю,

Неохота тебя забывать,

И окно к тебе забиваю,

А не надо бы забивать.

Все давно происходит помимо,

Неужели и вправду тогда

Чередой ежедневных поминок

Оборачиваются года?

БЕССОННИЦА

Бессонница, – бываешь ты рекой.

Болотом, озером и свыше наказаньем.

И иногда бываешь никакой,

Никем, ничем, без роду и названья.

Насмешливо за шиворот берешь,

Осудишь, в полночь одного посадишь,

Насмешливо весь мир перевернешь

И шпоры всадишь.

Бессонница… Ты девочка какая?

А может быть, ты рыба? Скажем, язь?

А может быть, ты девочка нагая,

Которая приходит, не спросясь?

Она меня не слушала,

А только кашу кушала

И думала: прибрать бы,

А может, постирать?

А может, вроде свадьбы

Чего-нибудь сыграть?

Чего-то вроде, около

Кружилось в голове,

Оно болотом скокало

То справа, то левей.

Я говорю: не уходи,

Ночь занимается,

Ночь впереди и позади,

Лежать и маяться.

А ей-то, господи, куда?

Мороз, пороша…

Беда с бессонницей. Беда.

Со мною тоже.

СТИХИ 7 ОКТЯБРЯ

I

Почему и во всем непременно

Мне охота себе объяснить

И осенней воды перемену,

И осоки железную нить?

По ту сторону речки, над лесом,

Появилась во мне и сама

Мелочами своими воскресла

Незабвенная эта зима…

II

На ледяной реке —

Следы, дымы и звуки,

И варежка в руке —

Предчувствием разлуки.

А солнце в январе —

Из-за того же леса.

А я на лед смотрел —

Мне это интересно.

ГРОМ

Даше

Когда-нибудь потом,

А может, после (чего?),

Я расскажу про гром —

У нас бывали гости.

Не так уж много, но —

Но все-таки бывали, —

Шло белое вино,

И мы не унывали.

Унынье настает

По той простой причине,

Что времени отсчет

Повис на середине.

У стрелки часовой

Случаются причуды —

То закричит совой,

То петухом, то чудом —

Завертится вдруг вспять,

Вернет нас в понедельник,

Заставит утром спать

И обернет в сочельник.

«Я помню, а ты и не вспомнишь…»

Я помню, а ты и не вспомнишь

Тот мягкий, по марту, снежок,

И имя мое ты не вспомнишь,

И это уже хорошо.

Все то, что на свете осталось,

Я именем Даши зову.

Такая тоска или жалость —

Я вижу тоску наяву.

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ФИЛЬМА «ДЕТИ РАЙКА» – ОСЕНЬЮ 1973 ГОДА

Даше

Чего-то плакать стал в кино,

Хотя кино не те,

Но хорошо – пока темно —

Не видно в темноте

Ни мокрых глаз или ладонь,

Прижатую слегка,

За все страданья примадонн

Родных «Детей райка».

Там и потеря, и тоска.

Потери – через раз.

И заработок из-за куска,

И от куска отказ.

Неразделенная любовь,

И разделенной свет,

И столкновенье чуждых лбов —

Чего там только нет.

Бездомность, блеск и нищета.

Невесел и конец,

Когда понятна вся тщета

Двух любящих сердец.

Но из Повторного кино

К Никитской выходить.

Кому перо, кому станок,

Кому портвейн пить.

Но на Никитской, у кино,

Я видел то молчанье —

И астроном и агроном —

Как бы однополчане.

ДАШЕ

Глаза мои опухали,

Ресницы машут лопухами,

Одна ресница, как лопух,

Другая – веточкой еловой —

По девочке светлоголовой

Слезой падет на летний луг.

А людям – пожимать плечами,

С чего же так орать ночами,

Как морж или медведь,

С чего же все на свете путать,

Котенка под рубахой кутать,

Штанов, но сути, не иметь.

Жить обреченным явно на смех,

А между тем, спокойно, насмерть,

Блевотиной освободя,

Жить для себя.

Качайся в смехе, покачайся,

Но ты особо не печалься,

Сегодня – точно не помру.

Я комнату спокойно отопру,

Ботинки в сторону отброшу,

Чернил налью в твою галошу,

Рукою об руку потру.

Прощай, мое сокровище, —

Нелепые слова,

Но как от них укроешься —

Кружится голова.

И мартовская талость

Бросается и рвет.

Мне докружить осталось

Последний поворот.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спят в диване валенки,

И галоши спят.

Ты усни, мой маленький

Бледнолицый брат.

Сном объяты площади,

Летний сад молчит,

И на медной лошади

Медный всадник спит.

«Не прикидываясь, а прикидывая…»

Не прикидываясь, а прикидывая.

Не прикидывая ничего,

Покидаю вас и покидываю,

Дорогие мои, всего!

Все прощание – в одиночку,

Напоследок – не верещать.

Завещаю вам только дочку —

Больше нечего завещать.

«Жили-были волки…»

Жили-были волки

У зеленой елки,

Прятались под ветками

Со своими детками.

Елку срубили,

Волков не спросили,

Потому что волки

Проживут без елки.

«Отпоют нас деревья, кусты…»

«…И степь отпоет».

В. Хлебников

Отпоют нас деревья, кусты,

Люди, те, что во сне не заметим,

Отпоют окружные мосты,

Или Киевский, или ветер.

Да, и степь отпоет, отпоет,

И товарищи, кто поумнее,

А еще на реке пароход,

Если голос, конечно, имеет.

Басом, тенором – все мне одно,

Хорошо, пароходом отпетым,

Опускаться на светлое дно

В мешковину по форме одетым.

Я затем мешковину надел,

Чтобы после, на расстоянье,

Тихо всплыть по вечерней воде

И услышать свое отпеванье.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕНИНГРАДЕ 65-ГО ГОДА

Все трезво. На Охте.

И скатерть бела.

Но локти, но локти

Летят со стола.

Все трезво. На Стрелке.

И скатерть бела.

Тарелки, тарелки

Летят со стола.

Все трезво. На Мойке.

Там мост и канал:

Но тут уж покойник

Меня доконал.

Ах, Черная речка,

Конец февраля,

И песня, конечно,

Про некий рояль.

Еще была песня

Про тот пароход,

Который от Пресни,

От Саши, плывет.

Я не приукрашу

Ничуть те года.

Еще бы Наташу

И Пашу – туда.

«Ничего не получалось…»

Ничего не получалось —

Я про это точно знал,

Что всегда доступна частность

И неведом идеал.

Я его однажды видел —

Не во сне, а наяву —

Появился в лучшем виде,

Повалился на траву.

Мы во Внуково лежали,

Отменялся самолет.

Ничего уже не жаль мне,

Жалко вот —

Жаль мне только, жалко только —

И тогда, да и теперь —

Ничего не знаю толком

О тебе и о себе.

«Чего ты снишься каждый день…»

В. П. Некрасову

Чего ты снишься каждый день,

Зачем ты душу мне тревожишь,

Мой самый близкий из людей,

Обнять которого не можешь.

Зачем приходишь по ночам,

Распахнутый,

с веселой челкой, —

Чтоб просыпался и кричал,

Как будто виноват я в чем-то.

А без тебя повалит снег,

А мне все Киев будет сниться…

Ты приходи, хотя б во сне,

Через границы, заграницы.

29 октября 1974 года

ПЕСЕНКА [20]20

Драматург А. М. Володин в «Одноместном трамвае» пишет: «У каждого есть свое страдание. Геннадий Шпаликов, писатель светлого молодого дара, в течение двух-трех лет постарел непонятно, страшно. Встретились в коридоре киностудии. Он кричал – кричал! – „Не хочу быть рабом! Не могу, не могу быть рабом!.. (Далее нецензурно.)“. Он спивался. И вскоре повесился».

[Закрыть]

Я иду по городу —

Мысль во мне свистит:

Отпущу я бороду,

Перестану пить,

Отыщу невесту,

Можно – и вдову,

Можно – и неместную, —

Клавой назову.

А меня Сережей

Пусть она зовет,

Но с такою рожей

Кто меня возьмет?

Разве что милиция

И – пешком – под суд.

За такие лица

Просто так берут.

Да, дошел до ручки,

Да, теперь хана.

День после получки,

Денег – ни хрена.

Что сегодня? Пятница?

Или же четверг?

Пьяница, ты пьяница,

Пропащий человек.

Борода не вылечит,

Мама не спасет,

Потому что мама

Под землей живет.

Может, мне податься,

Скажем, во Вьетнам?

Да война там кончена

И порядок там.

Ну, а если в Чили?

С хунтой воевать?

Ведь меня учили

В армии стрелять.

Ночью на заборе

«Правду» я читал:

Сговор там, не сговор?

Не понял ни черта.

Ясно, убивают,

А я в стороне.

Хорошо, наверно,

Только на Луне.

4 октября 1973 года

«Остается во фляге…»

Остается во фляге

Невеликий запас,

И осенние флаги

Зажжены не про нас.

Вольным – вольная воля,

Ни о чем не грущу,

Вздохом в чистое поле

Я себя отпущу.

Но откуда на сердце

Вдруг такая тоска?

Жизнь уходит сквозь пальцы

Желтой горстью песка.

«Я к вам травою прорасту…»

Я к вам травою прорасту,

Попробую к вам дотянуться,

Как почка тянется к листу

Вся в ожидании проснуться,

Однажды утром зацвести,

Пока ее никто не видит, —

А уж на ней роса блестит

И сохнет, если солнце выйдет.

Оно восходит каждый раз,

И согревает нашу землю,

И достигает ваших глаз,

А я ему уже не внемлю.

Не приоткроет мне оно

Опущенные тяжко веки,

И обо мне грустить смешно

Как о реальном человеке.

А я – осенняя трава,

Летящие по ветру листья,

Но мысль об этом не нова,

Принадлежит к разряду истин.

Желанье вечное гнетёт —

Травой хотя бы возвратиться.

Она из мрака прорастет

И к жизни присоединится.

ПЕСЕНКА ВО СНЕ

Что мне сутулиться

Возле моста?

Стану я улицей,

Если не стал.

Вижу не пристально,

Из-под руки,

Стану я пристанью

Возле реки.

Во всеуслышанье

Все повторим;

Возле Камышина,

Сразу за ним,

Доски проложены,

Врыта скамья,

Все как положено, —

Пристань моя.

Ночь не пугает,

Звуки слышны,

Бакен мигает

Из-под волны.

После восхода

Мне из-за плеч

Вдруг парохода

Ясная речь.

Если о сваи

Стукнет арбуз, —

Уха ли краем,

Может, проснусь.

ПОВТОРНОЕ КИНО

сценарии

Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ

С земли всегда завидуешь пролетающим над тобой и тем, кто улетает, тоже завидуешь, и почему-то с большим уважением относишься к прилетающим, особенно в первый момент. Стоит для этого только посмотреть посадку большого реактивного самолета, когда он, выпустив тормозной парашют, с ревом и пламенем из-под двигателей катится по бетону и крылья его, резко откинутые назад, покачиваются, дрожат от напряжения, а на бетоне остаются черные следы.

Наконец к самолету подкатывают трап. Следует короткая пауза, а затем дверь открывается, ее открывают изнутри, и мы ждем появления мужественных людей, спустившихся к нам, но люди выходят сонные – так, во всяком случае, было в это утро в Шереметьеве.

В числе других пассажиров в Москву прилетел молодой человек в синем, несгибаемом, непромокаемом плаще с клетчатой подкладкой, заметной потому, что плащ был расстегнут. Появившись из дверей самолета, он выпрямился, жадно вдохнул утренний воздух, оглядел с высоты трапа новое здание Аэропорта, похожее своей прозрачностью и простотой на обложку журнала «Техника – молодежи», и быстро, насколько ему позволяли идущие впереди, сбежал с трапа.

Володя, не ожидая, пока разгрузят самолет, а пассажиры усядутся в низкие вагончики микроавтобуса, пошел напрямик к зданию Аэропорта.

Он был, что называется, долговяз. Руки торчали из-под рукавов плаща, уши торчали, короткие светлые волосы, кое-как приглаженные рукою, топорщились, и выражение лица его было решительное и в то же время детское.

В Аэропорту Володя подошел к справочному бюро.

– Скажите, пожалуйста, – обратился он в окошечко, – на Ижевск самолет вовремя?

– Задерживается! – громко прозвучал голос из висящего над окошком репродуктора. Володя даже вздрогнул от неожиданности.

– На сколько?

– А я почем знаю. Погода нелетная…

Погода действительно была неважная – пасмурно, ветер. Того и гляди, хлынет дождь.

– Видите ли, я командировочный, меня на работе ждут…

– А я тут при чем? – голос в репродукторе начал раздражаться. – Раньше двенадцати ночи все равно не улетите.

Володя постоял еще молча перед окошечком, хотел было что-то сказать, но потом не стал и отошел.

Он вскоре отразился в большом, до самого пола, зеркале. Видимо, он себе не понравился. Небрит, ботинки грязные.

В этом же зеркале отразились три старших лейтенанта. Несомненно, что они шли из ресторана, но держались старшие лейтенанты хорошо, с большим достоинством.

Володя нашел за кафе недалеко от Аэропорта шланг, из которого, скорей всего, поливают газоны. Он снял плащ, пиджак и, оставшись в одной рубашке, сначала вычистил мокрой травой ботинки. Потом достал из сумки пасту, зубную щетку и почистил зубы, затем снял рубашку и, поеживаясь от утреннего холодного ветра, пустил воду из шланга посильнее.

Поливать самому себе не очень удобное занятие. Он был уже намылен, глаз, естественно, не открывал и не мог видеть, что ему решили помочь.

Подошла девушка в синем плаще за восемьдесят рублей новыми деньгами, молча взяла у него шланг одной рукой (другую продолжала держать в кармане) и умело, так, чтобы за штаны не налилось, помогла ему.

– Спасибо, – сказал Володя, протирая глаза.

– Пожалуйста, – ответила девушка. – Мне все равно делать нечего, – и отошла, не вступая в дальнейший разговор.

Еще раз он увидел ее, когда брился заводной бритвой «Спутник» глядя, как в зеркало, в прозрачную стену кафе. Девушка была за стеной. Она завтракала. Володя поглядывал на нее через собственное нечеткое отражение.

Девушка улыбнулась ему, а он, сам не зная почему, сделал над собой усилие и не улыбнулся, продолжая со всей серьезностью свое несерьезное занятие. Тогда девушка поставила чашечку кофе на стол и рассмеялась. После этого Володино лицо сделалось совсем сердитым. Выбритым, но сердитым – взял и обиделся. А девушка показала ему язык.

Она, конечно, не могла ему не поправиться. У нее было лицо, как у всех красивых девочек 63-го года.

– Садитесь сюда, – сказала она, когда он с яичницей оглядывал почти пустое кафе, выбирая место.

И неожиданно для себя он сел к ней, как бы подчиняясь ее словам, и, садясь, в неловкости и оттого, что она наблюдала за ним, задел ногой непрочный современный столик, шатнул его, покраснел и молча сердито принялся за яичницу.

– А вы – с хлебом, – она пододвинула ему хлеб.

Володя ел под ее взглядом, добрым и взрослым, хотя она была равной по годам, а может быть так, что она была младше его. В кафе играла музыка, неизвестно какая и чья, но она, эта музыка, подходила сейчас к их состоянию. Девушка в такт музыке тихо прихлопывала ладонями, прижимала их к губам, а он ел яичницу вилкой, смотрел только в тарелку, головы не поднимал.

– Сейчас потанцевать бы, – сказала девушка очень просто.

– Счастливые люди, кого встречают, – сказал Володя.

– Женишься – и тебя будут встречать.

– Где уж тут жениться, когда все девушки уже разобраны.

– Ну что ты! Нас же в два раза больше. По переписи.

– Это для утешения говорят. Утешают таких, как я. – Он помолчал. – В общем, у вас все хорошо?

– Очень хорошо.

– Но ведь так не бывает, – серьезно сказал он.

– А вот бывает! – Она улыбнулась.

Улыбка у нее счастливая. Действительно счастливая.

Только что экспресс мчался по пригородному шоссе среди полей и деревьев. И вдруг, внезапно, за окном возникли огромные светлые корпуса новых зданий. Город как бы раздвинулся, это были его окраины, выстроенные совсем недавно, светлые, современные, сверкающие чистым стеклом.

Володя сидел, прижавшись щекой к нагретому солнцем окну автобуса.

А позади него, объединенные хорошим настроением, скоростью и солнцем, двое ребят пели какую-то веселую грузинскую песню, отстукивая пальцами ритм по бочонку.

– Нарзан? – Володя кивнул на бочонок.

– Нет, боржом, – ответили ребята и снова запели.

Раннее утро. Красная площадь. Часы на Спасской башне бьют половину седьмого.

Шахта строительства метрополитена. Смена заходит в клеть. Закрываются решетчатые двери.

Клеть стремительно падает по вертикальному стволу. Мелькают яркие лампы, установленные на стене ствола.

Гул, падение, пыль.

Невозможно разговаривать, курить нельзя. Люди стоят молча.

Постепенное мягкое торможение.

Двери открываются, и смена входит в шахту. Слабо освещенный тоннель, уходящий в темноту. Неяркое дежурное освещение.

И впереди, где ведутся основные работы, откуда слышен шум машин, – посвечивают огни.

Смена идет по тоннелю. Лица почти не видны, сверху капает вода, стучит по каскам, хлюпает под ногами, стекая по водостокам.

А навстречу идут уже отработавшие свою смену. Среди них – Колька, высокий худощавый парень в сдвинутом на глаза шлеме.

Душевая. Солнечные лучи врываются в потоки воды, льющейся из кранов душа. Блеск и белизна кафельных стен. Ощущение силы и здоровья молодых ребят.

Колька моется в своей кабинке, подставляя лицо воде, намыливая короткие светлые волосы.

Утренние газеты штурмом брали город. Эскалатор метро белел от них.

Читали стоя на платформе, закрыв лицо развернутым хрустящим листом. В проносящихся поездах с ходу мелькали мимо те же белые листы.

Вот подошел поезд. Толпа, не складывая газет, устремилась в него. Дежурная по станции не успевала прочитать через стекло все, что ее интересовало в этом номере.

Колька ехал в битком набитом вагоне, сжатый со всех сторон, среди чьих-то спин, локтей, сумок и газет, развернутых справа и слева от него. Колька засыпал. Глаза у него закрывались сами по себе и открывались только тогда, когда дежурный объявлял очередную станцию.

На остановке влились новые пассажиры.

– Не напирайте, – сказал кто-то позади Кольки.

Колька посмотрел назад и ничего не ответил.

– Стой спокойно, – сказали ему.

Колька еще раз обернулся и посмотрел уже более внимательно на человека в кепке.

– Чего смотришь? – сказал человек.

Колька вздохнул и отвернулся.

– Вы не скажете, как проехать в Строительный переулок? – спросил у пожилой женщины, стоявшей рядом с Колькой, Володя. – Где сходить?

– Я приезжая, – сказала женщина.

– Какой переулок? – спросил гражданин с девочкой на руках.

– Строительный, – сказал Володя.

– Это не в Черемушках? – спросил гражданин.

– Да нет, – к Володе протиснулся человек в кержаке. – Все не так. Какие Черемушки! При чем тут Черемушки! Слушайте меня, слушай – он взял его за пуговицу пиджака. – Едешь до Павелецкой, сходишь, на эскалаторе вверх, и до обувного магазина. Увидел обувной – слезай. А там разберешься.

– Ну и врешь, – не выдержал Колька. – Сам не знаешь, что говоришь. – К парню: – Сойдешь на Арбатской, пройдешь бульваром три квартала, свернешь направо, а там рукой подать.

– Да? – разозлился человек в кепке. – Вы-то откуда знаете? – И к парню: – Не слушай его. Я Москву как свои пять пальцев знаю.

– А ты, случайно, не Иваном Сусаниным работаешь? – спросил Колька.

Пассажиры молча смотрели на внезапно открывшуюся панораму Москвы-реки…

…на «Скиф», восьмерку, уходящую под мост.

Поезд снова скрылся в тоннеле.

На бульваре мыли памятник, поливая его из шланга.

Ребятишки носились на машинах, велосипедах и самокатах, лавируя между ног спешащих на работу прохожих.

Пенсионеры устраивались на скамейках, готовясь к шашечным соревнованиям.

Колька и парень с чемоданом шли по бульвару.

– Это Чистые пруды? – спросил Володя.

– Ага.

– Они раньше назывались Грязными, – сообщил Володя Кольке. – А при Петре их вычистили и переименовали.

Колька внимательно оглядел парня.

– Ты приезжий? – спросил он.

– Ага. Я из Качемска. Это в Сибири.

– В командировку?

– Проездом…

– Виктор! – позвал Колька идущего навстречу плотного молодого человека.

– Привет, – сказал молодой человек. Он вел за руки двух девочек, очень похожих одна на другую. – Виктор, – молодой человек протянул парню руку. Теперь руки девочек были зажаты в одной широкой ладони.

– Ермаков, – Володя пожал руку. – Володя, – добавил он.

– Ты чего вчера не пришел? – спросил Колька, поцеловав девочек. – Мать на тебя обиделась.

– Не мог. Собрание было. Аня, что ли, не говорила?

– А ее не было, – сказал Колька.

– Как не было? – забеспокоился Виктор. – А где же она была?

– Не знаю, – Колька пожал плечами. – Она мне не докладывает.

– Она же к вам пошла!

– Может, после одиннадцати. Я в одиннадцать на работу ушел. Я эту неделю в ночную.

– В одиннадцать она уже дома была. Ну, пока. – Виктор вдруг заторопился и зашагал по бульвару.

Девочки едва поспевали за ним.

– Брат? – спросил Володя.

– Двоюродный.

– А ты женат? – спросил Володя.

– Нет.

– Я тоже, – сказал Володя.

Собака прижимала лапой к песку резиновый мяч и пыталась разгрызть его.

Вокруг собаки столпились ребятишки.

Володя подошел к собаке, с ходу выбил мяч ногой. И в тот же момент собака вырвала клок из его штанов.

– Спасибо, дядя! – благодарили дети, овладевшие мячом.

– Не за что, – сказал Володя.

– Да, друг детей. – Колька критически оглядел штаны. – Укус есть?

– Есть вроде, – Володя приподнял штанину.

– Ну, считай, сорок уколов ты заработал.

– Ты думаешь, она бешеная? – с интересом спросил Володя и посмотрел на собаку.

Собака рычала, не могла успокоиться.

– Слюни текут. Хозяина надо спросить, – сказа! Колька.

К собаке подошел пионер, начал ее отвязывать.

– Твоя собака? – Колька взял пионера за руку.

– Да нет, что вы. Мне на время подержать дали.

– Кто? Кто тебе дал?

– Тетка.

– Какая тетка?

– Посторонняя.

– Где она? – Колька не выпускал пионера.

– В церковь пошла. – Пионер испуганно смотрел на Кольку.

– Пойдем, покажешь, – сказал Колька.

– Да брось ты! – сказал Володя. – Зачем?

– Ты с этим делом не шути. Пошли! – сказал Колька пионеру.

– Мне в церковь нельзя, – сказал пионер.

– Он атеист, – сказал Володя.

– Я атеист, – подтвердил пионер.

– Ну, ладно, атеист, тебя не молиться зовут. Пошли!

– В церковь не пойду, – пионер был непреклонен. – Вы тетку по приметам можете найти. Я вам ее опишу: платок – серый, платье – красное или зеленое, в общем, байковое, туфли без каблука…

В церкви шла обычная утренняя служба. Священник читал что-то ровным спокойным голосом.

Народу было немного – девять или десять человек, в основном женщины в серых платочках.

Колька почувствовал себя неловко, но не показал виду. Он на цыпочках прошел в глубину, не приближаясь, однако, к священнику.

Священник, заметив Кольку, замолк и вопросительно посмотрел на него.

– Здравствуйте, – очень вежливо поздоровался Колька.

Священник кивнул и продолжал чтение.

Колька сразу понял, что платок не является точной приметой, и решил действовать наугад.

– Это не ваша собака на улице стоит? – спросил он у ближайшей женщины в платочке.

Женщина сердито посмотрела на него и не ответила.

– Вы на улице собаку не оставляли? – Колька пошел дальше.

– Простите, пожалуйста… – Он понял, что ошибся.

– Это не ваша собака на улице стоит? – спросил он у плотной женщины с простым лицом.

– Убегла? – испугалась женщина.

– Ваша собака? – обрадовался Колька.

– Наша.

На них уже обращали внимание.

– Давайте выйдем, – предложил Колька.

Они прошли через церковь на улицу.

Собака грелась на солнце.

– Ваша? – проверил Колька.

– Наша.

– Вот, – Колька подвел женщину и приподнял штанину Володи.

– Чего? – не поняла тетка.

– Ничего! Пока вы там богу молитесь, эта бульдожка людей кусает! – Колька был возмущен.

– Это боксер, – сказал Володя.

– Чего? – не поняла тетка. – Ой, простите, пожалуйста!

– Бог простит, – сказал Колька. – Здоровая собака или нет?

– Чумкой болела, – смиренно сказала тетка.

– Да хоть холерой! – взорвался Колька. – Я же вас не об этом спрашиваю!

– Кто его знает, – сказала тетка. – Вроде нет.

– А почему у нее слюни текут? – не унимался Колька.

– А может, она голодная? – спросил Володя.

– Голодная, голодная! – обрадовалась тетка поддержке. – Ее сколько ни корми, она все равно голодная!

– Голодная, – Колька задумался. – Ну ладно, раба божья. А колоться все же надо, – сказал он Володе. – На всякий случай.

К ним подошел человек с портфелем, солидный, хорошо одетый.

– Продается? – человек показал на собаку.

– Меняется, – сказал Колька.

– Паспорт есть? – спросил человек.

– У нее медали есть, – робко сказала тетка.

– Это ничего не значит, – категорически сказал человек. – Если у человека медали или даже ордена, что, ему паспорта не надо? На что меняется?

– Да нет, – сказал Володя. – Просто она меня укусила.

– Понятно, – сказал человек. – Вас – в больницу, – он показал на Володю. – Собаку – в живодерку, хозяйку – под суд, – и пошел, довольный своим мудрым решением.

Нескладный парень в майке натирал полы в небольшом, еще пустом кафе со стеклянными стенами. Столики были сдвинуты, а на проигрывателе вертелась пластинка с урюком английского языка.

Парень старательно тер пол и одновременно слушал эту полезную долгоиграющую пластинку.

Колька и Володя шли мимо.

– Сколько лет этот язык в школе изучал – ни одного слова не понимаю, – усмехнулся Володя.

– Ну, я пришел, – сказал Колька, – а тебе – первый переулок направо. Гуд бай.

– Спасибо, – сказал Володя.

– Будь здоров, – Колька скрылся в подъезде напротив, а Володя пошел по переулку.

Грузовик подвез тележку с квасом. И водитель с продавщицей открепляли ее.

– Не читай во время еды – вредно, – сказала Колькина сестра, поставив на стол кипящий чайник.

Колька сидел за столом в одних трусах, ел, уткнувшись в газету. Он даже не поднял глаз. Тогда сестра выхватила у него газету и ушла в другую комнату.

Урок английского языка, записанный на пластинку, гремел над переулком. Колька зевнул и встал.

– Эй! – он высунулся в окно. – Сними пластинку!

Парень вышел из кафе. Он не понимал, чего от него хочет Колька.

– Пластинку сними!

Парень кивнул головой, понял, значит. Пошел, снял.

– Мне спать надо – мешает! – крикнул Колька. – Ты что, потише не можешь пустить.