Текст книги "Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники."

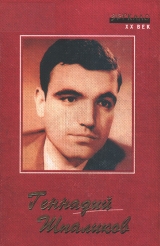

Автор книги: Геннадий Шпаликов

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)

Что нужно для счастья? Чтобы все были живы, все родные, знакомые, близкие, чтоб никто не болел и не умирал. Главное, чтобы все были живы. Я ничего не хочу, пусть никто не умирает. Это трудно вынести живым, мертвым все равно. Я не доживу до 76 лет, мама тоже, отец – никто не доживет. Я не боялся смерти, когда был рядом с бабушкой, мне казалось, что я мог бы лечь рядом на свободную кровать и остаться подле нее всю ночь. Но сейчас мне страшно, хотя вокруг снят люди, и я понимаю, как нужно дорожить счастьем того, что есть на каждый день. Я был счастлив, когда все было хорошо и бабушка жила. Теперь мне плохо и не скоро будет хорошо. Нельзя примириться с тем, что произошло, нельзя и поверить, хотя я видел все своими глазами. Я хочу с кем-нибудь говорить, но все спят. Я много писал о смерти, но я ничего не знаю, это вполне определилось сегодня, потому что все было беспомощно перед случившимся, все слова и дела ничего не значили, все было смешано. Я не могу забыть ничего. Комната наполнена движением бабушкиного тела, ее позами, словами, глазами. У меня не было никакого предчувствия. Я сегодня думал, что все будет хорошо и буднично хорошо и я пойду учиться завтра, как раньше. Нет.

Мама родила меня очень молодой, ей было восемнадцать лет. Она говорила: «Когда ему будет двадцать лет, мы будем танцевать, так как мне только исполнится тридцать восемь». Но мы танцевали редко. Я не помню, чтобы это было серьезно.

Грустный парень с острова Суматра

На рассвете девушку доел.

Парень, который во время вечеринки ходит по комнатам и выкручивает лампы. Настольную вывернуть просто, он садится на диван и выворачивает. В коридоре он подставляет стул, падает, пьяный.

Синие ресницы на блюде.

Человек, у которого такая странность – повсюду, где он бывает, он рвет предисловия у всех книжек. Берет с полки любую книжку, открывает ее – и рвет предисловие.

Ты меня все время видишь в одной рубашке, но это совпадение – у меня много рубашек.

Никогда не держите военного под руку – могут подумать, что он пьяный.

Люди ехали с работы в троллейбусе, продолжая говорить о работе. Они говорили о всякой ерунде, радуясь. Мне было ужасно гнусно их слушать.

Нас травили в газовой камере хлорпикрином. Задание было такое. Сначала мы сидели в противогазах и сквозь стекла смотрели на серое вещество, лежащее на полу. Стекла туманились от дыхания. Я достал из кармана грифель и протер стекла, они стали ясными. У меня был просторный противогаз, я ни разу не открывал его. Я даже не знал, какой номер моего противогаза. Хлорпикрин свободно проходил в маску. Потом полагалось еще меняться противогазом с преподавателем. Он давал неисправный противогаз, нужно было определить неисправность и ликвидировать ее. У меня был поврежден шланг. Я отвинтил его от маски одной рукой и закрывал глаза и нос другой. Я уронил коробку (далее – сажал коробки, с открытием глаз и рвотой).

На улице было так сухо, что хотелось выпить. Пойти куда-нибудь и немедленно выпить, напиться, чтобы после гулять по сухому вечернему городу и чтобы не было сухо в горле.

Природа признавала поражение.

Если бы мне сказали: «Ты умрешь через пять дней», – я бы что-нибудь успел сделать и поговорил со всеми, но мне не сказали. Я почувствовал, что умру сегодня, и вот нишу вам это, все прекрасно сознавая.

Как пьяный кончал жизнь самоубийством, прыгая с Бородинского моста. Река была покрыта льдом. Он надеялся пробить лед и уйти под воду, чтобы не всплыть потом. Он прыгнул, но не пробил лед, а сломал об него ноги. Он сидел на льду пьяный, расстегнутый, замерзший и плакал от боли. А тем временем его знакомые и родные получили последние письма, где он все описал и со всеми распрощался, и его девушка плакала у телефона, потому что он позвонил ей полчаса назад и сказал, что он прыгнет с Бородинского моста.

ФРГ послала в Республику Гана своего полномочного посла, а там его съели. Правительство Ганы направило канцлеру Аденауэру письмо, в котором было написано так: «Нам очень жаль, но вашего посла съели дикие племена побережья Золотого Рога. Пришлите еще одного». Из Германии попросили вернуть останки погибшего посла. «Останков нет, – писали из Ганы. – Все съели. Эти дикари не оставляют останков и даже мелких костей. Они варят из них суп. Просим принять наши уверения в весьма глубоком почтении».

– Вы уважаете читать Есенина или не уважаете?

– Я его уважаю, но я его не читала.

– Ну, что для вас сделать, чтобы вам понравиться? Хотите, я сделаю пластическую операцию!

В такую погоду хорошо хоронить врагов.

Вот Коля стоит, значит, еще жив.

О, эти вечные разговоры о том, что декабристы были богатыми людьми! Как будто восставали только рабы.

Я шел ночью по улице и смотрел в окна. Внизу были окна, низкие, прямо у мостовой, там горел свет и на длинном столе девушки делали абажуры, они свешивались с потолка, лежали в углу, яркие синие, оранжевые, красные и светло-зеленые абажуры.

По яркости окраски это похоже на венки из бумажных цветов. Их продают на рынке около кладбища. Венки лежат на снегу, висят на стене сарая, стена мокрая, на крыше снег, день тихий послеснежный, это когда утром шел снег, а днем все белое и спокойное, венки среди снега очень красивые с бледно-голубыми, красными, фиолетовыми и зелеными цветами. Там еще были синие цветы, яркие и синие-синие.

На кладбище было очень хорошо, снег лежал на могилах, солнце светило сквозь деревья. Из церкви выносили покойников, всего их было семь. И каждый раз впереди шел человек, который нес крышку от гроба на голове. А перед этим я слышал разговор двух людей с фотоаппаратами.

– Какую выдержку давать?

– Дай двухсотку.

– Ты думаешь?

– Снега много.

– А диафрагма?

– Поставь четыре с половиной.

– Ты считаешь, что хватит?

– Хватит, сегодня светло.

Когда вынесли покойника и поставили гроб на специальный стол, фотограф взял табуретку и полез на сугроб. Он воткнул табуретку в снег, встал на нее и начал снимать умершего в гробу и родственников. Он снимал их немного сверху, чтобы все получились. Родственники стояли очень серьезные и строгие и смотрели кто куда.

Сегодня был очень хороший день, было тепло, и снег вокруг лежат такой чистый, белый и не городской, что я снял пап. то и почистил снегом пиджак. Утром я еще не знал, какой сегодня день. В комнате было, как в сумерках. У меня после водки болела голова и хотелось пить воду. А по радио передавали классическую музыку, женщина пела романс Даргомыжского «Она, как полдень, хороша». Я не открывал глаза, а лежат просто так, и это было похоже на детство, на то, что я маленький, и вернулся днем из школы, и сижу на кухне в валенках, и по радио передают классическую музыку, а за окном все белое от снега. Днем всегда передают классическую музыку, я всю жизнь слушаю ее днем, когда случается сидеть перед репродуктором.

На кладбище много смешных профессий, кроме фотографов, там есть художники, они пишут на шелковых и более дешевых лентах имена и от кого венок. На кладбище есть отдел эпсилографии <нрзб.>. В храме молодой священник читал за упокой. Он все делал серьезно и строго и ни на кого не смотрел. Я подумал: хорошо бы его совратить. Кто бы это сделал? Дая. Она бы его совратила. Он звонил бы ей по телефону и покупал коньяк, потому что Дая любит коньяк. А еще хорошо бы написать список своих врагов и отдать их этому парню, чтобы он прочел их за упокой. Живых – за упокой. Что бы с ними после этого произошло? Наверное, ничего. Но это приятно – отпевать врагов у алтаря.

Было много старушек, готовых умереть от старости. Мы все тоже умрем, но не от старости. Я хочу философствовать в такой хороший, редкий день. Мы очень плохо живем в молодости. Я всегда думаю, что все еще будет. Завтра? Нет, но будет, ежедневная жизнь – предисловие к празднику. Ничего не будет, это все неправда. Где оно, мое большое спокойствие к малым делам, равнодушное и веселое выражение лица? Его нет. Вчера я ездил к Защипиной, Я действительно любил ее, у меня стучало сердце, я уходил к реке и сидел, как дурак, над прозрачной водой. Я любил ее и заслуживал всего наилучшего. Оставим то, что было в прошлом, это ерунда. Но вчера я приехал, чтобы для себя проститься со своей юностью и с тем, что я сам выдумал и так улучшил по сравнению с подлинником. Подлый подлинник – это не про нее, это просто очень хорошо сочетается. А она девочка неумненькая и пошлая в дозволенном пределе. Я вчера смотрел, как она причесывается, и думал: за что я тебя любил, чего в тебе хорошего? Мне не нужно было напиваться, но я здорово напился и наблевал три умывальника по убывающей степени. А она пошла с Женькой спать. Хочется написать слово «стерва». Но я не знаю, как ей это понравится. Ну, конечно: ах, какая стерва! Теперь гораздо легче. Напиваться было не нужно, я зря напился. С гаданием было смешно. Мы сидели через стол, между нами Галя Ершова, и она гадала нам в отдельности, и нас в отдельности любили дамы и короли, по радио говорили о переписи, ты сидела с распушенной головой, и было ужасно плохо и трагично, как в будни.

ЧЕЛОВЕК УМЕР [26]26

Одна из первых работ Г. Шпаликова на сценарном факультете ВГИКа. Все фамилии подлинные (Архив ВГИКа).

[Закрыть]

Доска объявлений.

К ней в беспорядке приколоты кусочки бумага.

Кривые, дрожащие буквы…

Буквы складываются в слова.

Верните будильник людям из общежития!

Потерял штаны в библиотеке. Не смешно.

Штаны – спортивные.

У кого есть совесть – передайте на 1 актерский.

В самом низу – листок, вырванный из тетради. Он обрамлен неровной чернильной рамкой, вроде траурной. Делали ее от руки и второпях:

Деканат сценарного факультета с грустью сообщает, что на днях добровольно ушел из жизни

ШПАЛИКОВ ГЕННАДИЙ

Его тело лежит в Большом просмотровом зале. Вход строго по студенческим билетам. Доступ в 6 час., вынос тела – в 7.

После выноса будет просмотр нового художественного фильма!!!

Возле доски объявлений – несколько человек. Они что-то жуют. Голоса – совсем спокойные.

– Как это его угораздило?

– Говорят, повесился.

– Повесился?

– Ага, в уборной.

– Не кинематографично. Лучше бы с моста или под поезд. Представляешь, какие ракурсы?!.

Затемнение. Лестница перед просмотровым залом.

Толпятся люди с панками и портфелями.

Приглушенный говор.

Изредка поглядывают на часы – ждут.

К двери протискивается женщина. Она холодно смотрит перед собой и повторяет:

– Зря вы тут стоите, никого не пущу…

Это – Колодяжная.

Она привычно думает, что всё собрались ради ее просмотра. Ждет, что сейчас польются умоляющие слова, на которые она кратко и сильно ответит: «Нет!»

Но все молчат.

– Почему закрыт зал? Не срывайте просмотр по зарубежному кино!

– Понимаете, человек умер…

– Это – его дело, а у меня – расписание.

– Жаль беднягу – он не знал вашего расписания.

– Это меня мало интересует. Принесите справку с подписью Грошева и, пожалуйста, – устраивайте здесь хоть крематорий. Я буду только рада.

Она решительно открывает дверь и замирает на пороге.

– Да… Печально, ну что поделаешь – не будем терять времени. Пошли в малый зал.

Кучкой стоят сценаристы первого курса. Их печальные и мужественные лица как будто говорят: «Вот какие мы. Что нам смерть – раз, два и повесился. На то мы и писатели».

Впечатление такое, что каждый пришел на собственные похороны. Как всегда, первым высказался Вл. Злотверов с присущей ему твердостью и категоричностью.

ЗЛОТВЕРОВ: Не понимаю, что он этим хотел сказать. Но вообще – это в его духе. Цветочки, ландыши… Сен-ти-мент. Достоевщина, в общем. Я бы лично в принципе так не поступил.

КРИВЦОВ: Жаль.

ШУНЬКО: Мне тоже.

КРИВЦОВ: Я не хочу, понимаете, притворяться. Мы об этом до четырех утра ругались в общежитии. Дежурная, понимаете, дважды проходила. Я знаю одно: сам я пока не вешался и ничего определенного сказать не могу.

БЕКАРЕВИЧ: Кому как, а мне это нравится. Не будем вульгарны, как говорил Шиллер. Я бы сам давно сделал что-нибудь похожее – времени не хватает.

ШУНЬКО: Что так?

БЕКАРЕВИЧ: Завален этюдами.

Юра Авдеенко согласился с мнением старосты:

– Как кому, а мне это близко. Я еще в армии про такое думал. Что касается формы, можно, конечно, что-нибудь получше…

КРИВЦОВ: Например?

АВДЕЕНКО: Ну, не знаю – застрелиться, что ли?..

ШУНЬКО: Я понял тебя. На вечере. Между двумя танцами. На глазах потрясенной толпы. Правильно?

Утвердительный кивок головы.

ШУНЬКО: Не выйдет.

АВДЕЕНКО: Почему?

ШУНЬКО: Уже занято. Это – место Кафарова.

ГУБАЙДУЛЛИН: оставьте ваши плоские шутки. Я серьезно спрашиваю. Повесился. Ну что здесь хорошего? Красиво, да?

ЗЛОТВЕРОВ: Декларация.

ГУБАЙДУЛЛИН: Вы мне детально объясните, а то какой-то культ личности получается. Теперь же все вешаться будут.

– Да в самом деле, вообще то говоря, где-то в глубине души, в подтексте, я всегда был против самоубийств, – согласился принципиальный Юра Авдеенко.

ШУНЬКО: Что вы спорите? Хорошо, плохо, как мухи в банке. Я так считаю: самоубийство – это просто плагиат. Ничего оригинального. Меня эта смерть не обогатила.

Подходит Кафаров. Он закутан в полосатый шарф.

ШУНЬКО: Ничего нового я из нее не вынес.

КАФАРОВ (в тон):Она не очистила тебя перед человечеством…

ШУНЬКО: А-а-а, пришел? Что скажешь?

КАФАРОВ: Все по-прежнему. Покойный был трепач. Лирик-спекулянт…

ШУНЬКО (заканчивая):И вообще, я, Кафаров, гораздо лучше…

КАФАРОВ: Не ерунди. Я ему стихи посвятил.

ШУНЬКО: Со змеей?

КАФАРОВ: Можешь упражняться в остроумии на Данисо – он все равно не понимает. Слушайте.

НА СМЕРТЬ КОЛЛЕГИ

Ода

Что-то загрустилось мне на юге,

Там, где пляшут тени, хорошо.

Ты ушел от нас, подобно вьюге,

И, конечно, вовремя ушел.

В петлю лезь или об стенку бейся,

Но тобой написана мура,

В общем, на бессмертье не надейся,

Малая Медведица пера.

ПАВЛОВ: Брось трепаться. Хороший был парень. Общественник. Перед смертью за 8 месяцев в комсомол уплатил. Очистился – ив петлю. Хороший парень.

Все молчат. Довод убедительный. В углу, как всегда, молча стоит Толя Корешков. Он уже в плаще.

ПАВЛОВ (вздохнув, деловито):Нужно будет остаться сегодня. Значит, водки купить, закуски. В общем, скинемся но десятке. Как смотрите?

Общий гул голосов:

– Поощрительно…

ПАВЛОВ: Тогда я – в магазин.

– А как же с прощанием?

ПАВЛОВ: Я с ним по комсомольской линии простился.

В стороне отдельной кучкой стоят близкие нам киноведы.

КРЫЛОВА: Он правильно сделал – у него по английскому двойка была.

АРААЯ: А у нас в Латвии все так: или женятся, или самоубийством кончаются.

Молча стоит Галя Копалина.

Она тихо плачет.

Слеза, крупная, как капля ртути, выкатилась из ее глаза и побежала по щеке.

Галя вытерла мокрые щеки и сказала спокойным голосом:

– Б-р-р-р. Я мертвецов боюсь, просто ужас. И вообще – у меня билет в Дом кино на итальянцев.

Она сорвалась с места, и только пестрый платок замелькал в пролете лестницы.

Все усиливается шум голосов.

Все чаще люди смотрят на часы.

Все устали, всем надоело.

6 часов.

Зал закрыт.

К двери протискивается женщина и кричит совершенно цыплячьим голоском:

– Сначала члены месткома!

Дверь с треском распахивается. Все лезут в зал, как на хороший просмотр.

Темно.

Все ушли.

И вдруг – вспыхивает спичка, осветив тонкое человеческое лицо. Прядь волос на высоком лбу. Это – Вова Кривцов.

Он зажигает спичку и долго-долго держит ее в пальцах. Пламя лижет кожу – но ему наплевать.

Он на ощупь проверяет, что такое быть мертвым.

Гаснут и снова загораются спички, разбрасывая по стенам зеленые искры…

И наконец темнота поглощает все…

21 октября 1956 года

* * *

Сегодня вечером мы пришли к Шпаликову. Тра-ля-ля… Он был трезвый и серьезный, а мы – пьяные и глупые. Не сердись на нас, пожалуйста, Гена… Мы очень любим тебя и твой сценарий, и режиссера Хуциева, и ею творчество, и «новую волну», и все такое интересное и необычайно талантливое, как все молодые кинематографисты, которые есть теперь, хотя они и очень любят нить водку, да и не только водку, но все равно они хорошие, а самый хороший среди них ты, и самый умный, и самый юный, и новый, и талантливый, и полосатый, в полосатой рубашечке, и такой красивый, и любимый всеми девушками города Москвы. Да и не только Москвы – других городов тоже. Будь здоров, Гена!

МИЛЫЙ, ТЫ С КАКОГО ГОДА И С КАКОГО ПАРОХОДА?

Рассказ

Это есть такая песня: «Милый, ты с какого года и с какого парохода?»; не вся песня – припев, кажется, а точно я не знаю. Песня довольно длинная и бестолковая, но все равно очень хорошая, если ее спеть с настроением или же услышать в определенном настроении. Вот я услышал однажды про этого милого с парохода и запомнил две строки – запали в голову и держатся вот уже сколько лет, а песню я слышал один раз, ночью, когда шел домой – ее пели хором проходящие в обнимку – лиц не разобрать, а пели громко: «Милый, ты с какого года и с какого парохода?». Зачем я все это пишу? Я не знаю, хотя мне хотелось об этом как-то написать. Во всякой истории самое трудное – да, начало. Множество начал стоят передо мною, и я не решаюсь выбрать хотя бы одно из них по той причине, что выбор определяет ход повествования, а мне бы этого не хотелось. Можно начать так: «Майские тяжелые жуки летают весенними вечерами». Они действительно летают – все верно, и тяжесть их вполне ощутима; какие-то они тяжеловатые на взлете и тяжело падают с веток на землю, если дерево потрясти. Весна, весна на улице, весенние деньки. Бесконечная весна. Только май, а конца не видно. С какого-то периода, возраста, может быть, весны начинают лететь мимо со страшной силой то зеленью, случайно мелькнувшей в окне, то бог знает чем, а чаще всего – летят все эти дни листком календаря, если календарь имеется, в котором лишь число определяет, что мы уже в апреле. И ваг однажды в такой весенний день, ближе к вечеру, напала на меня тоска. Я открыл окно и посмотрел вниз. Виды привычные. Скверик, магазин цветов. На скверике ребята запускали модель самолета на длинной веревке, а скорее всего – на рыболовной леске. Красный самолетик летал по кругу, тарахтел, мельтешил, поворачивался крылом, готовый свалиться, взмывал совсем неожиданно для испытателя, который – слава богу! – не сидел в нем, а лишь руководил издали, стоя в центре круга, образуемого вращающейся моделью. Красный самолетик, закат, треск над дворами – весна, первая пыль – все уже подсохло, а дождя еще не было, не грохотал еще гром в небе голубом. А рядом, за забором, бродили в длинных синих байковых халатах – и в ярко-синих, новых, и в белесых, выцветших – больные и выздоравливающие военного госпиталя. Кто там из них действительно выздоравливал, а кто нет – сверху не разобрать, но я когда-то сам лежал в госпитале, и то обстоятельство, что люди уже ходят, воспринимал как победу и радость. Но потом, позже, я узнал, что некоторые из тех, кто уже ходили по аллеям и скверикам и даже, случалось, выпивали с посетителями в приемные дни, так вот и они умирали. Но когда я смотрел на них из окна, лежа на вытяжении с переломанными ногами, они вселяли в меня надежду, что вот я тоже встану когда-нибудь, хотя бы и на костылях. А они еще ходили пить пиво – полное счастье! – мы в палатах изнывали от жары. Гуляющие – да вселяют надежду и в родственников, и в знакомых, и в случайных людей, которые ожидали от госпиталя однообразия белых палат и пустых коридоров, по которым изредка провозят на тележке усопшею или же усопшего не вполне, а везут его в ту самую палату, где, умирающий, никого не смутит, не повлияет угнетающе на нервную систему оставшихся товарищей по палате, которые могут и растеряться при виде покойника и как-то обратить все эти мысли на самих себя, повернуть случай в сторону личных обстоятельств. Вот этого врачи очень боялись и оберегали нас всячески.

Гуляют, прохаживаются. Кто с кем. Обед и спать. Как люди сразу выпадают из жизни, заболев. Все старые интересы уходят куда-то и даль, в неизведанные области. Если ты и бывал там раньше, в той реальной жизни бывал, мотался и тобой овладевали заботы, то сейчас все позади, и ничего до этого не было, никаких забот, а если они и были, то все меркнет перед свалившейся бедой, и все мысли обращены лишь к конкретностям каждого дня.

В мое распахнутое окно дуло. Время близилось к вечеру, а на меня нашло что-то такое, чему определений нет. Бывает это у всех. Что-то нашло. А что? Тоска – нет, и это тоже не определение. По кому мне тосковать? Если и было по кому, то специально заниматься этим делом я не мог. Вот тут специально я ни о ком не думал, и мысли такой не было. Ничего меня не огорчало тогда всерьез, и, оборачиваясь назад, я понимаю, что был счастлив в те дни, хотя мне думалось, что все наоборот. Я пошел в коридор позвонить кому-нибудь: способ вечный отделаться от самого себя. Телефоны только для этого и придумали и еще, может быть, для военных целей. А то бы голубиная почта справилась вполне как средство связи. Но вот беда – голуби не у всех, а почтовые, я слышал, еще и дороги, а потом от них еще одна неприятность и неудобство – купленный за большие деньги голубь может вернуться к хозяину. Как ты его остановишь? Как разгадаешь его маневр, когда он запорхает в синем небе? Звонить мне было особенно некому. Была одна девушка, родной телефон, но звонить ей не хотелось. У нас сложились какие-то странные отношения, которые вовсе, конечно, и не были такими уж странными, но мне хотелось, чтобы она жила здесь, со мной, все время, а ей постоянно здесь жить не хотелось, да и замуж за меня она выходить не собиралась, хотя я ей и предлагал. Прибегала ко мне, убегала, обижалась, надеясь на что-то, что будет получше меня, моей нелепой комнаты, пустой, сорокаметровой, где стояла одна огромная кровать, огромный дубовый стол и огромный шкаф ручной работы, внесенный сюда совершенно невероятным способом – он был настолько высок и необъятен, а двери в комнате и невысоки и невелики. Он, конечно, весь разбирался по досточке, но это мне в голову сразу как-то не пришло – шкаф был слишком монументален, чтобы разбираться по частям. На нем взмывали во всех направлениях купидоны и нимфы (или то, что я считаю купидонами и нимфами) – у мальчиков были крылья за спинами, а у девушек – хвосты. Ручная работа, кропотливая. А комнату я снимал. Я все-таки позвонил этой девушке. Дома нет, не оказалось. Кто нужен – дома нет, старая история. Раньше было средство – пойти выпить. Простое средство, и помогало всегда, если считать, что существует на свете помощь, которую ты сам можешь себе оказать, не прибегая, допустим, к индивидуальному пакету. Считается, что это и неверно, и не способ. На мой взгляд – и верно, и способ. Как кому, мне – помогаю. Но потом я понял, что могу таким образом спиться, хотя я никогда не верил, что это может произойти со мной. С кем другим – да. Но не со мной. Это, конечно, самообман. Никто на этот счет не может быть слишком уверен, да и уверенность, если она вдруг появляется, – одно из подтверждений, что дела твои плохи. Я перестал пить совсем не в страхе, что сопьюсь, а просто оставляя за собой какое-то средство, лекарство, защиту от беды – пусть его надежность и под сомнением. Спорить на этот счет я не стану. Сейчас мне хотелось выпить. Не напиться – выпить, а бываю так, что хотелось просто напиться и как можно скорее, сокращая процесс до возможных пределов. Сразу после армии, например, – какая длинная была тогда осень! – жаркая, одинокая – я никого не знал в городе, а тех, кого раньше знал, успел позабыть за десять лет армии, а они позабыли меня; да и вообще все куда-то разбежались, разъехались, переженились и повыходили замуж. Вот, коротко, мое положение той осенью: старший лейтенант, переломанный в мирное время на учениях. В запас – полгода пенсию получал. Образование – самое среднее, самое среднее из того, что может получиться при таком образовании: все эти бассейны наполнялись из разных труб помимо меня, и поезда из разных станций, выходя неодновременно, мчались бесконтрольно, встречались бог знает когда и в какой точке, а землекопы из задачника Ларичева копали и копали – до центра земли уже, наверно, докопались, а я все не мог разделить их заработную плату и подсчитать, сколько каждый нарыл в отдельности, хотя прием был прост: и трубы, и поезда, и землекопы начинали трудиться неодновременно – вся тайна была в этом. Потом я кончил пехотное училище. Пехотное – только и всего. Не танковое или автомобильное, и не связи, и не медицинское, в конце концов и не авиационное – ничего из того, что бы мне пригодилось в моем положении. Я думал, конечно, о том, что мне делать дальше, но ничего путного придумать не мог и посоветоваться мне было не с кем. Во всякие дни у каждого случается такой поступок, случай, в котором выражен момент и душевное состояние. У меня было так: я заметил как-то, что и на гостинице «Пекин» и на цоколе военно-политической академии не работают часы, огромные часы – стрелки в три человеческих роста, а то и побольше. Не знаю, зачем мне понадобилось обращаться к этим часам – на площади Маяковского было сколько угодно электрических часов – правда, размером поменьше, но шли они исправно, да и у меня были свои часы, ручные, но я написал письмо, очень обстоятельное, в «Вечернюю Москву» – не знаю, как уж мне это в голову взбрело – серьезное письмо о часах на гостинице «Пекин» и на цоколе академии. Меня возмущало, что они не работают. Маю ли что. Но я же его и отослал в редакцию. Отослав забыл тотчас и с удивлением получил вскоре ответ, очень короткий в сравнении с моим письмом, где было множество отступлений, цитат и ссылок. Ответ был такой: починим! – не волнуйтесь – починим. Действительно, починили. Я даже не заметил, как это произошло.

* * *

Я люблю актеров и актрис; я долгое время с ними общался; танцевал твист; откуда-то вечером возвращался; на шее вис у актрис; прощался, а потом скис. Я заметил: во мне есть много таких мелочей, речей, когда я сам становлюсь ничей, сам теряюсь, размышляя, стесняюсь сказать, где я, где то, о чем идет речь – гора с плеч, заснуть и лечь, хотя и наоборот – надо лечь, лежать, веки зажать крепко; дедка за бабку, бабка за репку, крепко; раз, два, три, четыре, пять, потом опять – сон идет, он послан свыше, свыше крыши, неба выше; сон летит, он осеняет, льстит; он тем хорош, что самая сладкая ложь – ясна во сне – не останавливаясь, летит, льстит, – сон, и если я люблю старые самолеты, их взлеты, когда они, развернувшись, еще стоят на хвосте, а их пилоты – не самые лучшие пилоты, не те, говорят, не те – а по мне – наравне с другими – подумаешь – имя – сочинение, подчинение – бог с ним – и я вижу, как, развернувшись, вернувшись ночью, я вижу воочию огни Шереметьева, если ночью, а днем – березы Шереметьева, летящие за окном, стрелки указателей, фанерных стюардесс и лес.

* * *

Сегодня 30 декабря 61 года.

Год кончается, лучше бы он кончился уже.

Настроение (состояние) плохое, и ничего хорошего, ни черта. Не хочется ничего писать: ни слова. Все такое дерьмо. Денег нет – вот в чем дело, вот в том-то и беда. Есть долги, есть долги, работы нет.

Работа осталась по Марлену самая отвратительная, занудливая и мерзкая: нет слов, чтобы ее описать. И когда это кончится: нет конца и края, бескрайняя работа…

В добавление: что делать: хрен его знает: что делать: писать. Уехать.

Куда: если я к марту – апрелю обязан что-нибудь придумать к Минску. Но потом: ни слова. Получив деньги, ни слова – и уехать на юг, писать, купаться – и никаких договоров, хотя надо будет на что-то перезаключиться на Мосфильме.

Итак, с Новым годом. Что нас ждет в следующем? Что-то? Что-то нас там ждет, в следующем?

Вот чего бы я хотел, вот моя программа.

1) Получить 1 категорию за Марлена – и чтобы картина была очень хорошая, всем хорошим людям понравилась, а сволочам – и не надо.

2) Чтобы «Трамвай» 2 категорию и Люка получил бы «Причал».

3) Написать пьесу и продать ее до весны.

4) Не жениться.

5) Покончить дело с Минском: так чтобы «Свободу» запустили, а я бы получил деньги.

6) Купить комнату: если будут деньги.

7) Меньше пить, и чем-нибудь заняться, например, спортом.

8) Хватит.

9) Не занимать деньги.

10) Хватит.

30 декабря 61 года

* * *

В Музее изобразительных искусств имени Пушкина днем полумрак, в музее пусто (сегодня – понедельник), в музее какая-то выставка никому ранее не известного не то шведского, не то финского графика со сложной скандинавской фамилией, я не знаю, зачем я сюда пришел с утра и хожу по этим залам, мимо картин, которые я видел бесчисленное множество раз, сижу в Итальянском дворике напротив гипсового гиганта с повернутой влево головой – я пытаюсь вспомнить, кто же это, и не могу. Ну, правильно: Давид. Ничего себе, забыть Давида. Как я мог забыть этот шедевр, это великое произведение искусства ростом около пяти метров с огромной ступней, с головой, гордо повернутой влево, с табличкой: «подлинник хранится». А где же он хранится? Не то в Риме, не то еще где-то. Можно было бы подойти посмотреть, но черт с ним. Я сижу в музее часа два, потому что на улице льет дождь. Он начался еще ночью и вот никак не кончится: надо же было так испортиться погоде, еще август, а каждый день дожди. Я совершенно вымок, пока дошел до музея. А сейчас я думаю, куда бы мне еще пойти. Рядом с Пушкинским еще какие музеи? Недалеко отсюда палеонтологический. Что еще? Да, музей истории архитектуры им. Щусева, вход бесплатный. Музей Калинина, вход бесплатный. Недалеко и Третьяковка, но нужно идти под дождем через Каменный мост и еще метров триста по набережной, а после по Лаврушинскому переулку – нет, ничего не выйдет. А потом – это стоит три рубля. Я продолжаю думать старыми деньгами – никак не могу привыкнуть, что теперь все стало дешевле в десять раз. Ну и погода: сейчас хорошо бы пойти в бассейн на Кропоткинской: он, кстати, ближе, чем Третьяковка, и поплавать под дождем в теплой воде. Может, правда пойти поплавать? Пять рублей. Я считаю свои деньги – как раз пятерка, то есть пятьдесят копеек. Может, правда пойти? Только вот я не побрился. Честное слово, не люблю плавать заросшим, нет того чувства легкости, когда потом выходишь на улицу, нет, и все тут.

ПОЛЯМИ НАИСКОСЬ К ЗАКАТУ

Рассказ

Полями наискось к закату

Уходят девушек следы.

Б. Л. Пастернак

Все последние вечера мы проводили врозь. Один раз я не ночевал дома, один раз – ты. Вот так все и кончается. Как это называют? Смеясь, расстаться с прошлым. Посмеиваясь: боевая ничья. И еще я заметил, что все вдруг становится похожим на кинофильм. Вот это хуже всего. Последний день был в воскресенье. Чтобы не устраивать, опять-таки, кинофильма, я рано уехал на дачу к приятелю. Мы договорились, что к девяти я вернусь и перевезу тебя к родителям.

Ехать надо было электричкой. Я купил на вокзале все воскресные газеты: минут сорок чтения и рассматривания картинок. Мне было все равно, что читать: «До сих пор западноевропейские специалисты считали невозможным разведение зайцев в неволе. Однако Ядвига Оуткевич из Кракова опровергла это ошибочное утверждение, вырастив в неволе свыше десяти поколений зайцев». Десять поколений зайцев. Ничего не скажешь, надо суметь. Они, наверно, и сейчас продолжают плодиться. Как бы не повторилась история с кроликами в Австралии: полчища зайцев на улицах Варшавы. Да, поляки. Это они придумали эсперанто. Один из них] Человек, который утверждает, что летал с марсианами на их тарелочке, тоже поляк. Правда, американский. Кто еще? Фридерик Шопен. Да, и Коперник: «она все-таки вертится». Нет, ото уже Галилей, сразу после суда инквизиции, шепотом: «она все-таки вертится», но все равно кто-то его услышал. Странно, что на него тут же не донесли. Что еще: «Тайна Тунгусского метеорита». Страшная тайна. Летом всегда пишут о Тунгусском метеорите, уже который год: что это, корабль с далекими пришельцами или камень? Ответы уклончивы. Но вот сегодня доцент М. Н. Каменецкий намекает на четвертой странице «Советской России», что пришельцы не исключены. Странно, что метеориты надают только в самых диких местах: в тайге, в пустынях. В городах – ни одного, ни разу. Но, может, это и к лучшему.