Текст книги "Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники."

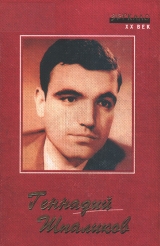

Автор книги: Геннадий Шпаликов

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)

– Не могу. Она на цепочке, и замок висит.

– Кто?

– Кружка на цепочке.

Мы сидели вокруг бачка с питьевой водой, к которому на довольно длинной цепочке была привязана большая алюминиевая кружка. Вот из нее мы и пили по очереди, когда ударили куранты, неслышные нам, так как радио в столовой не было.

– Жалко, елки у нас нет, – говорил Алеша.

– Сходи в лес, – посоветовал ему Саша. – Елок там хоть завались.

– В лесу родилась елочка, – почему-то сказал я.

– Давайте еще выпьем. – Саша натянул кружкой цепь.

– Давай.

– Я не знаю, за что, – сказал Алеша. – На дне рождения по второй пьют за родителей, а сейчас за что?

– Давайте просто так выпьем, – сказал я.

– Просто так неинтересно.

– Ну тогда выпьем за командира роты, – предложил Саша.

– За командира роты я пить не стану, – сказал Алеша.

– Тогда за тебя. – Саша выпил и передал Алеше кружку.

– А я за тебя. – Алеша тоже выпил и передал кружку мне. – Хорошо, что нас втроем в патруль назначили.

– Это они неплохо придумали, – сказал Саша.

– И день выбрали хороший, – сказал я.

– 31 декабря, – уточнил Саша.

– Уже первое. – Алеша посмотрел на часы.

– Сейчас какую-нибудь музыку послушать, – сказал Саша.

– Только не классическую. – Алеша помахал рукой.

– На Новый год классическую никогда не передают, – сказал Саша.

– Я бы ее вообще не передавал. – Алеша снова помахал рукой.

– А ее только по радио передают, – сказал Саша, – и то по утрам, когда все спят.

– Но Римский-Корсаков – это все-таки ничего. – Мне вдруг вздумалось заступиться за классическую музыку.

– А что он написал? – спросил Алеша.

– Я точно не помню.

– Вальс-фантазия, это не он написал? – спросил Саша.

– Римский-Корсаков вообще вальсы не писал: только оперы.

– И балеты, – засмеялся Алеша.

– Да, и балеты, – сказал я. – А что тут такого?

– Могучая кучка, – сказа! Алеша.

– А что с нами было бы, если бы мы пили из этого бачка? – Саша снова натянул кружкой цепь.

– Да уж ничего хорошего, – сказал Алеша.

– Завтра поедешь в Москву? – спрашивал у меня Саша.

– А что мне там делать?

– Что-нибудь придумаем. Позвоним кому-нибудь. У меня телефон записан.

– Ну меня записан. Даже три, – я вспомнил телефоны. – Правильно, три. А толку что?

– Толку никакого, – согласился Саша.

– Кто с кем Новый год встречает, тот и второго с тем гуляет, – неожиданно в рифму сказал Алеша.

– Ну правильно, – я был целиком на стороне Алеши. – А что им второго расставаться? Какой в этом толк?

– Толку никакого, – согласился Саша.

– А как понять: «Шкурой ревности медведь лежит когтист»? – вдруг спросил Алеша.

– Что это такое? – не понял я.

– Маяковский.

– Что-то я не помню такого.

– Медведь? – спросил Саша. – Это аллегория.

– Какая аллегория?

– Он убил медведя, понятно?

– Какого медведя! – Алеша ничего не понимал.

– Медведь в виде ревности. – Саша был терпелив. – И он его убил, чтобы легче жить.

– И сделал из него шкуру, – я помогал ему, как мог.

– Шкуру ревности, – скатал Саша.

– Лучше бы чучело, – сказал Алеша. – Я видел чучело медведя в Палеонтологическом музее на улице Герцена.

– Я бы не стал убивать медведя, – сказал Саша. – И лося тоже.

– У лося ценятся рога. – Алеша показал свою осведомленность и в этом вопросе.

– Чтобы их на стенку вешать. – Саша был решительно против уничтожения лосей. – В передней, – добавил он, – и на каждый рог – по шляпе.

– Так ты не поедешь в Москву? – спросил у меня Алеша.

– Нет.

– Никогда не женись, – сказал Алеша, глядя прямо на меня. – Зачем, спрашивается?

– Это ты у меня спрашиваешь?

– Это вопрос ко всем. А я лично женюсь в 28 лет.

– Почему именно в 28? – спросил Саша.

– Я не знаю. Мне так советовали.

– Какой-нибудь идиот тебе советовал, – сказал Саша. – Если я кого-нибудь встречу, даже завтра, даже сегодня…

– Сегодня ты никого уже не встретишь, – сказал я.

– Даже сегодня, – повторил Саша. – И если я сам пойму, что она хорошая, умная и вообще не сволочь, я тут же на ней женюсь.

– Курсантам запрещено жениться, – сказал Алеша.

– Разрешат, – твердо сказал Саша.

– А где вы жить будете? В казарме? – Алеша засмеялся. – В каптерке?

– Это тебя не касается. – Саша говорил почти зло. – А как от жен на фронт уходили? У меня мать с отцом расписались – и он прямо на фронт. Я его в глаза не видел.

– Я тоже сирота, – вызывающе сказал Алеша. – Ну и что?

– Сиротка, – засмеялся я, глядя на его здоровое, чистое лицо.

– Слушай, а кто она? – примирительно спросил Алеша.

– Кто? – не понял Саша.

– Я ее знаю?

– Кого?

– А на ком ты собираешься жениться?

– Кто тебе это сказал? – Саша был крайне удивлен.

– Ты сказал. – Алеша был удивлен еще больше.

– Вот идиот, – сказал Саша.

– Это ты идиот: жениться в 19 лет! – Алеша был просто возмущен.

Я засмеялся.

– Тебе смешно. – Алеша встал. – Всем вам смешно.

Он бы еще что-нибудь сказал, но произошло то, чего мы боялись и ждали: кто-то постучал в окно столовой. Не сговариваясь, мы легли на пол. Стук повторился. Не очень громкий, но настойчивый.

Нас заметили, и лежать было уже глупо. Саша посмотрел на меня, улыбнулся.

– Я сдаюсь. – Он кивнул в сторону окон. – Не стрелять же в него.

– Встретимся на гауптвахте. – Я пожал ему руку.

– Если нас посадят в общую камеру, – сказал Саша.

– Не посадят – будем встречаться на прогулках, – обнадежил Алеша.

– Идет, – сказал Саша и встал.

Теперь, нарушая стройность повествования, я хочу сказать, что мне всегда везло с товарищами. Не следует, наверно, удивляться, что среди них не было сволочей или подонков, но приятно все-таки, что из тех, кого я знаю, никто такими не стал. Я бы сейчас с радостью увидел кого-нибудь из тех лет. Любого, даже из другой роты, хотя я знаю, что все ограничится бутылкой водки (спасибо, если одной) и необязательными, в общем, никому не нужными разговорами. Согласен, что по этому поводу нечего особенно сожалеть, да и не жалею. Просто хорошо бы увидеться. Говорят, что уже есть междугородный видеотелефон, с помощью которого можно не только услышать, но и увидеть, как по телевизору, того человека, который тебе нужен. Так вот, неплохо бы увидеться, хотя бы путем видеотелефона. Всех, правда, не увидишь. Саша погиб в 56 году в Венгрии. Помните ту осень 56-го?..

А теперь вернемся в столовую 54 года.

Итак, раздался стук в окно, и мы легли на пол в ожидании самого худшего.

Но все получилось, как в нормальной сказке: после полуночи, распахнув окно, к нам из темноты шагнула прелестная незнакомая девушка. Правда, приглядевшись, мы ее узнали.

Обстоятельства, благодаря которым она возникла столь внезапно, были самые прозаические. Она работала официанткой в офицерской столовой, где наши командиры встречали Новый год за большим столом, составленным из десяти или двенадцати обыкновенных квадратных столов, а на том месте, где обычно сидят новобрачные, сидел, как нам сказала эта девушка, «вдовец-генерал», нестрого глядя, как веселятся его подчиненные. А к нашей девушке кто-то начал приставать, кто-то из холостых офицеров. Всегда уж так бывает, что кто-то напивается первым. Вот этому человеку мы и обязаны появлением нашей девушки. Никого из нас она не знает: мы были первого года службы и только-только начинали знакомиться с гражданским персоналом в лице официанток столовой, медицинских сестер и дочерей наших офицеров, многие из которых впоследствии стали женами наших товарищей, и, надеюсь, они счастливы.

Где-то я читал или слышал, как некий пассажир, вынужденный из-за непогоды в полном одиночестве встречать Новый год в ресторане аэропорта, искал женщину, чтобы выпить с ней: у него было такое убеждение, что в новогоднюю ночь с тобой обязательно должна сидеть женщина, твоя или не твоя, но нужно, чтобы она была, сидела рядом или через стол, но так, чтобы можно было с ней чокнуться и чтобы не сидеть одному напротив еды и водки. И он такую женщину, кажется, нашел. Далее начинается сюжет из Э. М. Ремарка или из К. М. Симонова: одинокий мужчина, предстоящий ночной полет и немного (страниц 12) сдержанных диалогов.

Э. М. Ремарка мы тогда не читали, К. М. Симонова знали довольно плохо и, конечно, не догадывались, что все, что с нами произошло, уже написано, опубликовано, а может, и снято в кино.

– Пить-то больше у нас нечего, – сказал Саша.

– А я не пью, – сказала девушка.

– Можно сбегать на станцию, – предложил Алеша.

– Кинем жребий? – спросил Саша.

– Зачем? Я сбегаю. – Алеша кивнул на меня: – А то вдруг ему достанется.

– К утру прибежит, – сказал Саша.

Алеша рассмеялся.

– Может, вы вдвоем сбегаете? – спросил я. – Как братья Знаменские?

– Вы какое вино пьете? – спросил Алеша у девушки, отлично зная, что ничего, кроме водки, он все равно не достанет.

– Я не пью, – сказала девушка.

– Засекайте время. – Алеша уже снимал шинель.

– Час пятнадцать.

– Ни к чему все это, – сказала девушка. Мы даже не знали, как ее зовут.

– Без пятнадцати два буду здесь. – Алеша стоял на подоконнике.

– Пошел! – Саша махнул, как на старте.

После ухода Алеши наступила пауза. Мы молча сидели друг против друга. Девушка была без пальто, черную меховую шапочку она держала на коленях. Я совершенно забыл, какое у нее было лицо. Тогда ей было лет 17.

– Кто это к вам приставал? – спросил Саша.

– Коля, – сказала девушка.

– Какой Коля?

– Вот дурак. – Девушка думала о своем. – Просто идиот какой-то. А еще старший лейтенант!

– Коля? – переспросил Саша. – Честно говоря, я их по именам никого не знаю.

– А я по фамилиям, – сказала девушка. – Коля. Старший лейтенант.

– Из какой роты? – зачем-то спросил я.

– Откуда я знаю.

Мы помолчали.

– Может, ему морду набить? – предложил Саша.

– Что вы! – испугалась девушка.

– Ешьте шпроты, – я подвинул к ней банку.

– Спасибо. – Девушка глазами поискала несуществующую вилку.

– А вы хлебом поддевайте, – сказал Саша. – Вот так, – он показал. – Вот только выпить нечего.

– Сколько минут прошло? – спросил я.

– Двенадцать, – сказал Саша. – Сейчас к Люберцам подбегает.

– Хорошо, что озеро замерзло, а то бы пришлось вокруг.

– Он через озеро бежит? – спросила девушка.

– Так ближе, – объяснил Саша.

– Не провалится, – успокоил Саша.

– Он не из Колиного взвода? – спросила девушка.

– Нет, – сказал Саша. – Нашего взводного зовут Митя.

Старший лейтенант Митя.

– Так если ваш приятель провалится, Коле не влетит? – спросила девушка.

– Нет, не влетит, – сказал Саша. – Он что, за вами ухаживает?

– Кто?

– Старший лейтенант, – сказал Саша.

– Что вы, – сказала девушка, – у него невеста в Николаеве.

– Довольно далеко, – сказал Саша. – Географически, конечно. Духовная близость тут ни при чем.

– Что? – не поняла девушка.

– Ничего, я так. – Саша посмотрел на часы.

– Невеста, конечно, не жена, – сказала девушка. – Сегодня ты невеста, а завтра… -– Она вздохнула. – Он ничего, только вот пьет.

– Советские офицеры не пьют, – сказал Саша.

– Пьют, – сказала девушка. – А ему нельзя.

– Всем нельзя, – сказал Саша.

Я заметил, что после разговоров про то, как Алеша провалится под лед, он стал очень насмешлив.

– Пускай здоровые пьют, – говорила девушка. – А он полосу препятствий в офицерском многоборье пробежал и чуть не умер.

– Чуть не умер на боевом посту, – сказал Саша.

– У него невроз, – сказала девушка.

– Пенсия – вот в чем его спасенье, – сказал Саша.

– Он не инвалид, – гордо сказала девушка.

– Сколько времени? – спросил я.

– Если не утонул, минут через семь будет, – сказал Саша.

– Я его боюсь, – говорила девушка.

– Колю? – спросил Саша без всякого интереса.

– С кем, говорит, увижу – убью.

– Из пистолета системы Макарова, – сказал Саша. – Есть такой офицерский пистолет. Не очень хороший, но стреляет.

– Правда? – Девушка испугалась.

– Гоните его к чертовой матери, – сказал Саша.

– Он ничего, только пьет…

– Ну, ладно, – сказал Саша. – Сколько там? – Он посмотрел на часы.

Девушка сладко зевнула.

– Нина, – сказал вдруг кто-то крепким командирским голосом. – Нинка!

И сразу стало холодно: в раскрытом настежь окне стоял человек гренадерского роста и сложения. Трудно сказать, какими были гренадеры, но, судя по описаниям, они выглядели точно так. Подобных ему людей я больше не видел нигде: секрет их производства, очевидно, потерян. По званию он был старший лейтенант. Без шинели, во всем парадном. Кортик, кажется, висел. Не помню точно.

– Нинка, – говорил старший лейтенант, стоя на подоконнике и не обращая на нас никакого внимания, – я же тебя везде искал. Даже на каток ходил.

– Зачем на каток? – спросила девушка.

– Там свет горел, – сказал старший лейтенант.

Внезапно он заметил, что кроме его девушки в столовой есть мы.

– А что вы тут делаете? – спросил он.

– С Новым годом, товарищ старший лейтенант, – сказал Саша.

– А это не имеет никакого значения, – сказал старший лейтенант. – Новый год, старый год: все одно.

Он постоял молча в раскрытом окне, а потом, опустив голову, вдруг стал читать стихи. Сбиваясь, без всякого выражения:

Ты меня не любишь, не жалеешь,

Разве я не молод, не красив… и т. д.

Стихи были длинные. В конце концов девушка расплакалась.

– Коля, – сказала она, – Коленька, – и пошла к окну. – Что же ты без шинели…

Старший лейтенант протянул ей руку, и она шагнула на высокий подоконник. Не попрощавшись, не обращая на нас никакого внимания и не закрыв окна, они уходили. Так как из темного помещения отлично видно все, что происходит на освещенной улице, то мы смогли наблюдать, как они целовались, стоя по колено в снегу; старший лейтенант, будучи значительно выше ростом, за локти приподнял девушку, целуя, легко и долго держал на весу, – и туфелька скользнула в снег.

Если вечером 53 года снег почти не падал и была та самая звездная «ночь перед рождеством», то в 2 часа ночи 54 года, когда мы вышли на улицу, он, что называется, валил.

Было тепло и тихо. Мы шли вдвоем под снегом через пустой плац. Я думал о том, что Алеша сейчас пересекает озеро, и о том, что, если до утра будет такой снег, то завтра с подъема все училище начнет чистить плац деревянными лопатами, а послезавтра, если опять же снег не перестанет, нас повезут очищать от заносов железнодорожные пути. «С Новым годом», – сказал, проходя мимо, разводящий, за которым следовала смена караула в тулупах, засыпанных снегом. В двенадцать их поставили, в два сменили.

ЛЕТО 1958 ГОДА

Дневник

Меняться надоевшими городами и видами на залив, или костел, или гору Монблан. Меняться, чтобы чужое опротивело, как родной переулок и афиши на заборе, чтобы стал скучным не только твой город, твой дом и твоя лестница – весь мир. Такова цель путешествий, и, честное слово, это замечательно.

Долго ехал спиной вперед, и виды плыли из-за спины. Потом шел, как принято, – и меня тошнило.

Прости-прощай все это красивое и первое. Как началось, с чего – за день до экзаменов на последнем сеансе я увидел девочку и был ужасно взволнован всем, что она делала, как говорила, смеялась и смотрела. Позже, днем, она шла легкая, в зеленой кофточке, освещенная солнцем. Шла и с кем-то разговаривала, улыбаясь точно так, как сотни раз потом. Я иду вслед за памятью и вижу вечер, и склад, и мы перетаскиваем картошку в корзинах. Ты в куртке и в косынке, и всю ночь мы ничего не делаем полезного – мы смеемся, выпрашиваем <…> холодные арбузы, и ты сидишь рядом со мной на крыше склада, и я еще не знаю тебя и говорю тебе «вы». Мы едем втроем в пустой утренней электричке, ты – напротив меня, у тебя молодое прекрасное лицо и ты рассказываешь веселым голосом, как умерла девушка молодая, талантливая и после нее остались письма. Я, не вслушиваясь, киваю головой и смотрю, смотрю, запоминая тебя.

А потом, позже, мы идем с тобою между белых деревьев в таком снегу, как в сказке, и снег, падая, засыпает наши следы. И вечером ты уезжаешь, это уже другой вечер, я боюсь опоздать и бегу вдоль платформы к третьему вагону, и ты стоишь, улыбаясь. А потом мы идем проклятой привокзальной площадью, и у меня все пусто внутри, и я не знаю, что бы отдал и сделал – как мне хотелось ехать в одном купе с тобой и смотреть в окно. Письмо из Каменска не мне, другому, подробное, немного бестолковое, с приветами в конце. И день – через месяц, когда ты крикнула: «Гена!» И я увидел тебя на лестнице и был рад безотчетно весь день. Следуя времени, потом была весна и Первое мая, и ты в белом платье танцуешь с кем угодно, только не со мною, а я, серьезный и грустный, уезжаю в пустом еще троллейбусе без тебя. И пыльный весенний день в середине мая – твои открытые руки белые, твое лицо взволновано, и снова ты такая легкая, готовая улететь.

Последний год в институте был сдержанней и проще, и приятней. Я помню, как 7 ноября я ехал домой перед вечером, ехал с другой и собирался быть весь вечер с другой, и она ждала этот вечер. Но из дверей, освещенная и усталая, с покрасневшими глазами, выходишь ты, и я все забыл – я стою рядом с тобой, говорю с тобой, я вижу, какая ты красивая, и я целый вечер танцую с тобой, и ты не уходишь никуда. И позже мы встречались часто и дружески, и всегда я забывал все на свете, потому что ты была важнее, чем все на свете, и ты знаешь это.

Мне тяжело в будни и плохо, будни затягивают и портят. В будни мы встречались как-то второпях, на лестнице, ты так устала за день, что и улыбаться не могла. И мы весь вечер сидели среди пальм и пьяных вокзального ресторана, а потом ехали в такси далеко-далеко, где деревянный домик с калиткой и деревьями в снегу, где живешь до сих нор ты.

Барабаны били так, что хотелось идти на войну.

Летал во сне между гор, обитых, как стулья в его комнате.

Мама приехала утром в шесть часов. Красивая и загорелая, как середина июля. Я открыл дверь и потом зевал до восьми часов, не в состоянии заснуть. Мама вымылась и в халате причесывала мокрые волосы, поставив зеркало на подоконник. Она сидела вся освещенная солнцем. в голубом халате.

– Мне приснился страшный сон, – говорила она. – Я видела нашу комнату и пятнадцать пустых бутылок на столе.

– Какие были бутылки?

– Из-под водки. Пятнадцать бутылок – меня трясло до утра.

Я молчал, думая: неужели бывают вещие сны? За день до маминого приезда, то есть вчера утром, я сдал 15 бутылок из-под водки. Ровно 15 – ни больше, ни меньше.

Мне снилось, что в меня стреляют; я проснулся, и рука моя лежала на животе.

По мужской части ничего помочь не надо?

Вечером, в прекрасную мокрую погоду напротив ресторана «Пекин» человек в темном пальто расквасил лицо своей женщине. Она была в синем костюме с глубоким вырезом на груди, лицо бледное, волосы светлые и кровь на губах, подбородке и щеке. Он кулаком, короткими ударами, загнал ее к стене, и она даже не кричала, а только плакала.

Мой знакомый, дантист по профессии, узнал, что в деревне умерла его двоюродная сестра. Он ее и в глаза не видел и в деревне той не был сорок лет, но напился по этому случаю вдребезги и третьи сутки лежит поперек зубоврачебной комнаты лицом вниз и горько рыдает.

– Что ты плачешь? – спрашивает жена.

– Жалко Аню, ах, как жалко!

– Какую Аню?

– Молчи! – тебе не понять.

– Но сестру зовут Мотей!

– Уйди, я никакой Моти не видел и не знаю.

А в приемной третьи сутки ревут больные, и реветь им еще не меньше недели, потому как громадное это горе – смерть двоюродной сестры в недалекой Смоленской области, в деревне и под соломенной крышей. А что касается больных – пусть идут в государственные лечебницы.

Мне не нужна женщина – друг по чувству и перу, товарищ по жизни и собеседник – ничего этого мне не нужно. Мне нужна просто женщина, которую я не знаю даже по имени и через день забуду в лицо. Лучше всего так. Лучше не пытаться рассмотреть человека до конца, это такое дерьмо или такая глупость, причем это всегда невесело. И да здравствует благородный разврат всех форм.

Переулок, окрашенный в синие и желтые краски, синие и желтые дома и крыши эмалированные, такие сверкающие и чистые, как ледяные. Переулок называется именем братьев Гримм, Гонкуров, Знаменских и всех остальных уважаемых братьев, имен которых я, к сожалению, не знаю. Чудесный день с утра, и солнце, и ветер, пахнущий листьями, и белые, высокие облака.

Переулок заполняют люди в красных одеждах и в красных колпаках. Они красные на фоне синих и желтых стен. Они несут в руках неподвижные штандарты и флаги, которые плещутся вслед за ветром. Они поют:

Мы голубое платье

сошьем

и короля

повесим на закате.

Тра-ля-ля-ля-ля-ля.

Где же он, этот переулок, где люди в опереточных пня пах обкручивают пояс синими лентами, где девушки смуглых тонов танцуют «кукарачу» и зеленые листья цветов плавают в тарелках? Где ты, благословенная моя страна голубых стен и свежести ночи? В такую ночь кони бредут по граве над прекрасной рекой и мокрое от росы пространство дремлет. И огромная луна белого цвета в полночь приходит светить. Я искал тебя долго и трудно, я не могу тебя найти, моя страна несбыточной мечты. Ах, как хочется красивых слов и всего простого – и нет ничего.

На помойке сидела старуха. Она жевала совершенно по-дворянски – не открывая рта – огурец.

Я был сегодня, 25 апреля, в мастерской Кибальникова. Мастерская в бывшей церкви. Посреди зала стоит громадный Маяковский из мокрой, зеленоватой глины. Вокруг – сложные конструкции, с которых неоднократно падал скульптор с черной бородой. Ему 46 лет. Он крепкий человек в потертом костюме из вельвета. Он ходит вокруг Маяковского – такой маленький в сравнении с поэтом. Маяковский смотрится очень хорошо с любой точки. У него прекрасное лицо, твердые губы. Он стоит вполоборота, приподняв голову. Среди людей, которые смотрят на памятник, – Людмила Владимировна Маяковская, высокая, седая, похожая на брата. Ей очень нравится, что сделал Кибальников. В мастерскую часто приходила Лиля Юрьевна Брик и многие из людей, которые знали Маяковского. На скамейке у стены сидит женщина в платке. Это сестра Есенина. Рядом с Кибальниковым суетится человек в коротких брюках – драматург Юрий Чепурин, и седой растрепанный Орлов обнимает скульптора. Сегодня памятник принят, и он будет отлит из бронзы. Потом его накрывают чехлом, мокрого, блестящего, ростом до потолка.

Мы вышли из мастерской – захламленного, неуютного помещения, где получаются такие вещи. На Маяковской ходили люди, и сам Маяковский сорок с немногим лет назад шагал кольцом бесконечных Садовых.

На балконе сидел инвалид в шляпе. Сидел и дышал, свесив алюминиевые костыли за решетку. А кругом были весна, и воскресенье, и солнце, какое бывает к вечеру, – не сильное, спокойное солнце. По сырой земле шли двое без пальто, размахивая свертками. У одного была бутылка водки в кармане старого пиджака. До чего же замечательно в такую погоду нить с товарищем в пустой, чистой комнате, положив все на стол без скатерти, и’ чтоб в распахнутое окно поднимались голоса детей и звонки трамвая в Сокольниках и солнце уходило на потолок. А потом, не торопясь, брести под фонарями и разглядывать лица девушек.

– Почему весной так много девушек? – спрашиваешь ты.

– Не знаю почему, – говорю я. – Мне все равно.

Мы идем, чувствуя вечность.

– Почему вечность? – спросишь ты.

– Потому что мы вечны и бессмертны.

– Нет, – скажешь ты. – Потому что мы пьяные.

Мы стоим над Яузой и плюем в воду, освещенную огнями города. Вода течет под мост, потом между старыми домами, потом она впадает в Москву-реку и вместе с Москвой-рекой впадает в Оку, а Ока впадает в Волгу, а Волга впадает в Каспийское море, а Каспийское море высыхает.

– Зачем же тогда течет вода? – спрашиваешь ты.

– Удивляюсь тебе, – говорю я. – А круговорот природы? А рыбы? Где им жить?

– Это безусловно, – соглашаешься ты. – Рыбам жить негде.

И ты грустишь, опустив голову. Мимо проходят он и она. Мы не успеваем рассмотреть ее лицо, но спина женщины прекрасна, и ее ноги, и длинные волосы, опущенные на пальто.

– Почему они все красивы, если смотреть в уходящую спину? – спрашиваешь ты.

– Это иллюзия, – говорю я. – Со спины никогда не угадаешь точно.

– Она прекрасна, – говоришь ты. – У нее лицо мадонны.

– Чего ты плетешь? – говоришь ты. – Откуда ей взяться в Сокольниках?

– Все мадонны вышли из народа, – говоришь ты. – Они мыли посуду в дымных комнатах без единого зеркала.

– Она уходит, – говорю я. – Если хочешь, можно ее догнать. По-моему, у нее толстые губы, круглые щеки и узкий лоб.

– Она прекрасна, – говоришь ты.

И мы бежим по набережной.

– Стойте! – кричишь ты. – Стойте, мадонна!

Мы бежим, чувствуя тяжесть наших сердец. Она оборачивается, когда мы стоим в трех шагах от нее, готовые свалиться на мостовую. Она оборачивается – и прекрасная женщина улыбается нам. Мы остаемся на мостовой, освещенные лампами дневного света, а она уходит.

– Пусть уходит, – говоришь ты.

– Пусть, – говорю я.

Мы садимся на мостовую.

– Мадонна, – говоришь ты.

– Ничего, – говорю я.

– Почему я один? – говоришь ты. – Неужели всех мадонн разобрали?

– Брось! – говорю я. – Зачем тебе мадонна?

– Ну все-таки, – говоришь ты.

– Если будет мадонна, – говорю я, – все сразу кончится. У нас отнимут все сразу.

– И мы не будем кататься под дождем где захочется?

– Нет.

– И пить, когда бывают деньги?

– Нет.

– И разглядывать всех встречных девушек?

– Нет.

– Это ужасно.

– Но у тебя будет мадонна.

– Нет, – говоришь ты, – не надо. Хорошо, что они уже разобраны.

– Что ты! – говорю я. – Их сколько угодно. Они моют посуду в дымных комнатах.

Ты смеешься, обняв меня.

Люди трех взглядов на жизнь. Простой пример – идет лошадь по улице.

Первый смотрит и думает: «У нас по улице идет лошадь, а в Америке – прекрасные машины».

Второй смотрит на лошадь и улыбается: «Какая замечательная лошадь идет по улице».

А третьему наплевать на лошадь и на американские машины.

Почему так боятся вещей покойника? Он носил их живым.

Если долго думать о платье и долго хотеть платье, то знаешь его наизусть – и тогда не нужно его покупать: платье как будто износилось.

«Что им нужно? – спрашивал Хлебников. – Я бы сделал все. Я стал бы писать по-другому. Может быть, им нужна слава?»

Нет, им слава не нужна, и черт знает, что им нужно, если говорить серьезно. Я сам не знаю, почему это тревожит меня, потому что половину моих дел я начинал ради них и это замечательно тем, что можно еще начинать ради кого-то.

Поговори хоть ты со мной,

Гитара семиструнная.

Моя душа полна тобой,

А ночь такая лунная.

Смешная песня. У меня есть все, что нужно для счастья. Эта весна была необычайно приятна, и весь год был интересен: я уезжал, думал, жил, и мне удавалось писать. Все считают, что мне повезло и везет каждый день, и я должен быть уверенным, но этого нет совсем, и ничего нет, и не это нужно. Ради одного молодого человека, явного идиота, одна красивая девушка вспарывает себе вены и пытается прыгать с высокого третьего этажа. Почему никто не прыгал ради меня хотя бы со ступеньки лестницы? Я не говорю уже о вскрытии вен, это несбыточно. Я сижу в комнате за столом, и в раскрытое окно свободно летят звуки ночной улицы. Я знаю, зачем каждый звук. В комнате пахнет цветами. Я очень люблю цветы. Я веселый и простой, и мысли мои не так сложны. Я уже не смогу (как не смог недавно) делать все, что полагается, – ходить, говорить, встречать. Я ничего этого не смогу. Все гораздо проще, так я хотел бы думать. Я пишу и выдумываю не для одного себя, и мир, созданный мною, рассчитан на людей. Я чувствую необходимость говорить с людьми серьезно и близко. Когда мне мешают мелкие неурядицы, так, словно в трамвае наступили на ногу, это ожесточает против человечества, но это смешно. Когда люди начинают говорить о своей неудовлетворенности миром, о том, как они важны в мире и как важны их мнения, вкус, слова, обиды и радости, – мне становится противно. Это никому не нужно, и не стоит преувеличивать свое место на земле – место любого из нас.

В час ночи на дворе слышны детские голоса. Откуда они на дворе? Загадка. Мир полон таких загадок, неразрешимость его меня не волнует, я чувствую вечность, наблюдая очень многое. Все идет правильно, так, как следует. Не будем мешать, не надо смеяться и думать о личном достоинстве, о моральных обязанностях – это не разговор людей. Есть слова проще, иные слова.

Вечер, созданный для празднеств, и мы купили два мороженых торта.

– На тебе, сирота, два мороженых торга.

Сирота не взял.

Пьесы писать трудно. Так было всегда, но раньше, лет тысячу тому назад, это было еще труднее. Спектакль представляли на площади: хочешь – смотри, хочешь – проходи мимо по своим античным делам. Пьеса должна была привлечь внимание. Это вначале, а потом? Самое главное потом – пьеса не могла быть скучной, иначе люди расходились бы во все стороны. Никаких кресел не было, спектакль смотрели стоя, и уйти в такой обстановке приятно и просто. Пьеса не могла быть плохой, в таких случаях автора забрасывали камнями, и он убегал в горы. Актеров плохой пьесы тоже не щадили. Все это поощрялось государством.

На первомайской демонстрации в колонну Куйбышевского района влились четыре баптиста. Пользуясь замешательством толпы и всеобщим весельем, баптисты вскинули полотнище белого цвета, на котором был написан лозунг «Любовь есть Бог». Баптисты приехали в Москву из Кзыл-Орды ради этого первомайского дня. Их забрали люди в одинаковых пальто.

В штате Оклахома

Вкусная солома.

Был в Большом театре. Сначала шел утром по улице, по солнечной стороне. Шел, обдуваемый теплым ветром. Была прекрасная погода, и всюду продавали лотерейные билеты. В театр опоздал. Первое действие искал уборную и осматривал белоколонные помещения.

Перед вторым действием увидел зал, полный красногвардейцев и командиров. Это был бесплатный спектакль. Раньше, перед входом, я видел красивых молодых людей, по виду драгун или конных гвардейцев, и других людей, в штатском, явно переодетых офицеров. Почему военные на первые свои деньги покупают шляпу зеленого цвета? Я, помню, тоже купил. Они стояли у великих колонн Большого театра, под мчащимся на тройке Аполлоном. Они стояли в зеленых шляпах, и галстуки-самовязы украшали военных.

Опера. Я сижу в первой ложе, мне видны зал и шесть ярусов цвета фальшивого золота. Весь театр – это желтые ярусы, желтые стены, и красный бархат кресел, и красные гардины. Получается почти отвратительно. Из моей ложи отлично стрелять в бывшую ложу царя. Попасть легко, по-моему. Оперу я не слушал, то есть сначала слушал, но ничего почти не понял и перестал обращать внимание на слова, которые ноют. Все выглядит, как пародия. После второго действия ушел совсем.

Я ужасно сентиментален, и это неистребимо во мне, как грусть. Я вижу знакомые лица, давно чужие, и они волнуют меня, и я охвачен воспоминанием, и течение времени останавливается, открывая прошлое. Время безжалостно, я знаю это и стараюсь улыбаться, когда мне совсем не хочется улыбаться, и говорю не те слова, какие нужно говорить. А какие нужно? Я забыл эти слова. Меня пугает равнодушие времени и чужие люди. Чем дальше, тем больше чужих, и некому поклониться, и не с кем уйти. Я ужасно сентиментален, и я бы плакал, прислонившись к плечу друга, но я не могу плакать и смотрю, смотрю спокойными глазами на пустоту вокруг.