Текст книги "Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники."

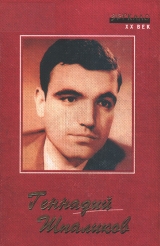

Автор книги: Геннадий Шпаликов

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)

Что будет потом? Я не хочу думать.

Я долго вспоминал, когда же кончился день моего интереса к обучению хоть какому роду занятий. Это было в восьмом, наверное, классе, в день <нрзб.> к вечеру. Или нет – конечно все окончилось раньше, и живу я очень просто, и случайная культура случайных книг, людей и обстоятельств становится единственной моей культурой. О какой же, простите, литературе может идти речь?

Смотрел ныне «Тень». На спектакль пропустил Э. П. Гарин, седой, изящный и восхитительно пьяный Гарин, который очень красиво поставил пьесу.

Человечество служит женщине.

С одними она разговаривает в метро, с другими танцует, третьи провожают ее весенними вечерами до дверей дома, и с немногими она спит. Это не всегда лучшая часть человечества, но самая здоровая и простая. И все люди, и каждый из нас принадлежит к одной из этих категорий. Мы служим.

Чистый вечерний пруд, по которому плавают лебеди, кирпичные дома, деревья, готовые распуститься зеленью, и светло-зеленое небо – вот что было 7 мая в Москве. Я шел по сырой земле мимо скамеек сквера. Мир был восхитителен, воздух пах дымом костра, у метро продавали подснежники. Что еще нужно человеку? Чтобы рядом шла женщина, и женщина была рядом, и она была прекрасна. Я говорил ей, и она понимала все, что я говорил. Я не могу вспомнить эти слова. Это не нужно вспоминать. Жизнь полна удовольствий, и таких, за которые не надо платить. Но удовольствия, за которые платят, все-таки лучше. А денег нет, проклятая молодость миллионов! Мне было не так, как другим, я не жалуюсь, но все же.

Страна утренней свежести.

Глаза, как яичница.

Стеклянные шляпы, алюминиевые галстуки.

Не могут отделить человека от пиджака – женский разговор.

Вечером в темноте на карниз моего окна падали капли. Это дождь, думал я. А это соседи мыли балкон. Можно написать обратное: думал, что соседи моют балкон, а шел дождь.

Застенчиво голодали русские писатели.

Зачем я нишу о вечности? Никакой вечности нет. Я пришел домой, поел, лег на диван и под включенный телевизор два часа был в забытьи и сном объят. После, напившись чаю, принял ванну, чтобы, еще раз закусив, лечь в постель. Не думать, не вспоминать, а чего вспоминать? Место, где растут цветы? Море или, может быть, рижские кафе и женщин на улицах? Нет, и это не так, я нигде не был и ничего не помню. Я всю жизнь сидел за столиком из Финляндии и записывал разные и не очень уж веселые вещи. А ночью мне снится странное смешение училища и последних лет в институте; я уже два года учусь – как много.

А с людьми, мне знакомыми, никакой близости, как будто каждое утро видимся впервые. Вся разница в том, что видимся мы, как впервые, а надоели, как узники одной камеры. Вот так бы и писал, и писал – бесконечно. Отчего я пишу? Я разговариваю. Это очень весело.

Вот такая история – сидит человек в панаме напротив футбольного поля, пустого и зеленого. Он сидит, разыгрывая силой своего воображения матч. Ему ничего не стоит увидеть игроков, одетых в футболки разных цветов, и мяч, и комбинации – он разыгрывает сильнейшие комбинации, забивает голы, устраивает свалки на штрафной площадке и объявляет перерыв. И так два тайма по 45 минут. Он уходит, совсем разбитый, очень счастливый или огорченный поражением.

Сидел на крыше парень и плакал в водосточную трубу. Мутный поток слез наполнял бочку для дождя. Это было в ясный день, под синим небом, и дворники внизу часто меняли посуду – бочки, тазы, ведра, чайники и детские ванны, окрашенные в белое и голубое.

Но слезы не прекращались. Человек принес самовар. Все смотрели, как он наполняется до краев. Люди стояли среди бочек и ведер, не спуская глаз с последнего самовара. Он был полон, скоро началось наводнение. Парень сидел на крыше и плакал. Слезы рекой текли по городу, превращая улицы в каналы, площади – в озера, тихий город Сестрорецк – в Венецию. Прохожие плавали среди фонтанов и деревьев парка, чувствуя морскую солоноватость слез. Женщины сидели на фонарях. Когда вечером зажглись фонари, на каждом было по женщине. Люди на лодках окружили дом, на котором плакал парень. Он сидел на крыше, освещенный лунным светом, и его черный силуэт пугал неподвижностью и скорбью.

– Отчего он плачет? – говорили одни.

– Странно, – говорили другие. – Необычно. Это как бедствие.

Все говорили, поднимаясь вместе с водой все выше и выше.

– Перестаньте плакать! – крикнул кто-то. – Вы затопите город.

– Пусть, – сказал парень, – мне не жалко! Я хочу умереть.

– А мы? – заволновались в лодках. – Женщины всю ночь сидят на фонарях. Дети на деревьях.

– Я не смогу остановиться, – сказал парень. – Фонари и деревья не спасут.

– Убьем его? – предложил кто-то, доставая ружье.

– Он не виноват, – сказали другие. – У него большое горе.

– У него горе, а нам погибать?

– Убивайте – не убивайте, – сказал парень. – Это не поможет. Мы утонем вместе на третий день.

– Что нам делать? – вскричали люди.

– Ковчег, – сказал парень. – Спасайтесь в ковчеге.

– Ничего себе, – сказали люди. – В три дня пароход.

А парень плакал. Вода плескалась у крыши. Он сидел на трубе, подтянув колени. В городе звонили колокола, и рев тонущих животных слушали звезды.

Гроза пробирного надзора, ваятель гор, вождь модернистов, печальный рыцарь подмостков, гений которого постигает только жена, гордость шекспировского театра, любимец негров из штата Небраска, человек, раздающий сны, – представьте, это он устроил всем одинаковый цветной сон – молодого тигра, играющего в мяч. Восемь миллионов, закрыв глаза, увидели тигра, проснувшись, они сошли с ума. Он вернул им разум – он устроил разные сны и часть людей погрузил в черное небытие ночи, как в бочку. Македонские пастухи молились на него, а он творил чудеса – он красил облака. Шел цветной дождь, реки окрашивались в ультрамарин, впадали такими в моря, и вскоре течение Гольфстрим из теплого превратилось в холодное. Он так захотел. В Голландии поникли тюльпаны, и гладиолусы Бельгии оледенели. Старый король Георг умер от горя в своей летней резиденции Шербур. Балтийское море замерзло в июле, и по нему катались на коньках, чтобы согреться, все народы Скандинавии. Беловолосые финские девушки, одетые в голубое, и спокойные шведы, норвежцы в красных вязаных колпаках, и крахмальные немецкие Гретхен, у которых светлые глаза. Английская королева плакала в Вестминстерском соборе, и на белой от инея траве напротив лежали обмороженные лондонцы. Льды Гренландии, не сдерживаемые более теплым течением, двинулись на Европу. Шел великий Глетчер. В Риме пили кислое вино и, прочитав газету о Глетчере, завертывали в нее свежих осьминогов. В Риме танцевали по вечерам, и школьники, засыпая, думали о летних каникулах.

В Испании был закат, и на закате околел последний бык, заколотый нарядным тореро. На острове Корсика садилось солнце и пастухи смотрели в море. Пастухи, похожие в профиль на Наполеона. В королевстве Монако повесился последний принц крови. Он проиграл в рулетку свое маленькое государство, расположенное на Пиренеях. Кончался обычный день Европы. Наутро от всего континента остались две страны – Италия и Испания, два государства и два романских народа. Остальное пространство покрылось голубым льдом. Альпы <нрзб.>. Глетчер. В Средиземное море с побережья сползали айсберги. Молодой бедуин на белой лошади скакал в Марокко. Он первый увидел плывущий гигант. Молодой бедуин упал на колени и долго молился, раскрывая беспомощный рот. Он молился молча, так как у него был вырван язык. А человек, раздающий сны, спал в ранчо штата Огайо, и его мустанг тихо ржал, наблюдая восход. Утром он скакал среди высокой травы. Трава сохла на солнце. Туман поднимался над ней. Он скакал в мокрой от росы рубашке, счастливый, как молодой охотник. Он все забыл, и несчастье Европы не трогало его.

В метро внесли желтые байдарочные весла, напоминая о реке, о солнце и ветре.

Чего я такой сумрачный шел нынче из метро? Об чем я задумался, глядя на мелкий дождь и машины, которые одна за другой проезжали мимо и приятно пахли бензином? В дождь и ветер бензин пахнет домом, теплой кабиной водителя и дорогой. Площадь Маяковского в дождливую погоду пахнет сентябрем и понедельником. А я стоял, думая, куда мне идти одному. Денег в кармане было три рубля, а сам я был молодой, и так мне захотелось в эту хмурую погоду напиться, что я переменился в лице. И причем напиться не одному, глядя, как пустеет бутылка, а с тобой, глядя, как ты улыбаешься и как у тебя светлеют глаза. Я могу писать об этом долго и красиво, но я не буду – денег у меня нет, и все это песня и мечта. Зачем мучить воображение? Господа и дамы! Должен вам сказать, что надоела мне такая жизнь вдрызг. Жениться, что ли? Нет зрелища прекраснее, чем человеческое счастье. Это правда. А через месяц буду я на Алтае, будет вечер (ночь), холод совсем дикий и чистый воздух, пахнущий, допустим, эдельвейсами, и такая необыкновенная скука будет расстилаться вокруг, что я застрелю спою лошадь, сожгу лагерь, а потом утоплюсь в горной реке, в ледяной воде. Два месяца Чуйского тракта! А потом сентябрь, проведенный в положении согнувшись за столом, и снова дни до отвращения будут милы, как утро в метро. Неужели все будет неизменно таким? Будет. Зачем отрывать человека от тарелки? Зачем улыбаться в коридорах? Я всегда говорил себе, что есть вещи серьезнее и что я одержим местечковой скорбью и вся эта малина для мальчиков, которых мучают мокрые улицы, и фонари, и чужие женщины. Все это так, но я бессилен иногда в хмурую погоду.

Голубое лезвие бритвы.

Ходил по улице Горького в поисках нечаянной радости и надоел самому себе до таких высоких степеней, что захотелось мне упасть лицом в высокую траву, и плакать, и проклинать. Только травы в Москве нет, кроме газонов.

Давайте вспомним, что было в прошлом году, в эти числа июня. А было следующее – теплая погода, небо в облаках, воздух белый и парной. Вечера были ужасны. Я подумал: а что, если устроить смену времени – выдать сегодня, 12 июня 1958 года, за 12 июня 1957 года? Что изменится, заметят ли? Нет, не заметят. Сегодня с утра льет дождь, прямой и сильный. Во дворе на веревках мокнет цветное белье, асфальт лиловый, листья лип зеленые, стволы лип черные, небо светлое, окна темные, и дождь заметен только в лужах и на фоне кирпичной стены. Небо светлеет, а дождь все льет, теплый дождь, мягкая вода. Грузовики идут по лужам, обрызгивая пустые тротуары. Очень хорошо! Я надену плащ и, не закрывая головы, пойду под дождь. Снимать белье, желтое от веревки. На асфальте лежат пионы, мокрые красные и растрепанные цветы. Ничего нет лучше этих цветов, их прямых стеблей, твердых листьев и красных лепестков, из которых каждый отдельно. Год назад я покупал вечером под дождем эти цветы для Валентина Константиновича. А теперь его нет.

– Кто там стучится в двери ногой?

Всадник отчаянный и молодой.

О том, как ночью лил дождь необыкновенной настойчивости и силы. Несколько человек один за другим поднимались по пустому эскалатору метро и потом стояли под навесом и смотрели, как льет дождь. Пустая площадь – автобусы не ходят. Изредка такси. Последние пассажиры метро, которые не могут идти под дождь. Их, допустим, не так уж много. Слепой, постукивая палочкой, уходит, раскрыв зонт. Продавщица мороженого закатила свой белый ящик и дремлет. Двое пьяных подошли к ней и купили все, что было в ящике. Она им все сразу не давала, они стояли рядом и ели по одному – на палочке, просто так, в пакетах и др. Кто-то спрашивает у всех 15 копеек и звонит жене, но жена не приходит с плащом. Поднимается по эскалатору парень и, не задерживаясь, медленно и спокойно идет под дождь. Посреди площади разувается. Идет дальше босиком. Девушка смотрит на часы, или, лучше, она пусть спрашивает время и каждый раз говорит:

– Без двадцати час? Большое спасибо.

Пьяные съели все, что было в ящике, и протрезвели.

Он и она. Наверное, с концерта, или они были в театре. Она стоит. Он бегает за такси. Побегает и вернется.

– Нет, – говорит виновато. – Я побежал.

Она смеется. Идет такси. Он бежит за ним. Такси подъезжает к метро, и двое бывших пьяных садятся. Парень бежит за машиной. Потом подходит к девушке.

– Нет, – говорит он. – Придется идти под дождем.

– Какая разница? – говорит она. – Ты уже мокрый.

И они уходят в дождь. Она снимает туфли, он их несет. Она идет босиком, приподняв бальное платье. Остаются девушка, продавщица мороженого и пусть человек с газетой «Вечерняя Москва», который звонил жене. А она не идет. Он долго читает газету.

– Может, дать вам? – спрашивает у девушки.

– Не надо, – говорит девушка и дрожит.

Или так: после того как у продавщицы мороженого купили все и все съели, она легко покатила свой ящик под дождь, накрывшись халатом. И пусть остаются двое – человек в парусиновом костюме с газетой «Вечерняя Москва» и девушка в куртке. Она работает в трамвае. Человек ждет жену. Он позвонил ей. Но в конце концов говорит, что хватит, давайте уйдем. Он рвет пополам газету «Вечерняя Москва», и они с девушкой идут под дождь. Когда приходит его жена с двумя зонтиками, она не застает под навесом метро никого. Или пусть пьяного.

Гостеприимные бедуины, завороженные кобры, Тадж-Махал, прекрасный на фоне синего неба, а также при луне, седые обезьяны, священные коровы, танцующий, спящий, улыбающийся Будда, акула в аквариуме, богиня Кума – дочь звезд – с закрытыми удлиненными глазами. Вот что мне надо. Я хочу видеть это и плавать в Индийском океане, чувствуя тяжесть волн.

Давайте вспомним и представим острова Океании и любимое развлечение гавайской молодежи – кататься на прибое. Мне не хватает в жизни горячего песка, белого от солнца воздуха и моря, бьющего в грудь. Нужно что-то придумать и что-нибудь изменить. Афинские боги ждут, раскрыв каменные рты, и сфинкс смотрит прямо в вечность. Я чего-то жду. До чего же великолепно, обледенев в собственном самолете, свалиться в пампасы Мексики. Свалиться, выворачивая кактусы и пугая мексиканцев в цветных одеялах. Или, как Стейнберг, приехав на берег залива, ходить в простой рубашке навыпуск и охотиться на рыбу. Чего еще надо? Хорошо также навсегда поселиться на острове Куба и вечерами ходить в портовый кабак. А львы? Я забыл про львов и про Африку. Это зимой, если можно. Так жить плохо. Рядом плавают (ходят) по морям, по океанам белые гиганты с плавательными бассейнами, салонами и палубой первого класса, где по вечерам танцуют шотландский танец под волынку и девушка по имени Сольвейг смотрит в темную воду. Завтра пароход прибудет в порт Веракрус. Стоянка двое суток. Город, прославленный любовью и сифилисом, ждет вас. Мужчины, приготовьте кольты. А я встаю завтра в девять часов, надеваю штаны, и все начинается сначала. А в прославленном городе Веракрус тремя часами позже встанет другой парень, взмокший от жары, желтый от хинина и бессонницы. Он посмотрит на небо отвратительной синены, на солнце, такое беспощадное и большое, на весь тропический мир с лиловыми неграми и белыми капитанами. Он не станет надевать штанов, у него их просто нет. Испытывая легкую тошноту, он пойдет в трусах по улицам города.

А у нас весь день летний дождь, мягкая вода, и утром на асфальте будут сохнуть лужи.

Плавали листья, похожие на блины.

Меня успокаивает мысль, что все эти годы, трудные, бестолковые и ужасно длинные, – все это только начало.

Многие думают: это вся жизнь, а это начало, и все еще будет совсем не так. Я подумал: кто же начинал счастливей?

У лучших людей в прошлом – невеселая молодость, а молодость, пока она есть, кажется бесконечной. И по ее первоначальным огорчениям и бедам мы судим о жизни так далеко вперед, что, конечно, жить в таком свинстве нет никакого желания. К счастью, все не так. И мы такие маленькие, и жизнь такая большая, и так ей наплевать, что мы о ней думаем. Я мог бы очень долго говорить о жизни вообще, но это скучно. Перейдем к частностям. Вот моя жизнь, полная борьбы и непрерывного огня, служит пособием для младших школьников.

Хочется писать пьесу про Египет с мумиями и прочим. Так хочется – я вчера видел в хронике пирамиды, и сфинкса, и все остальное в сильном солнце, желтое, даже красноватое – удивительно хорошо можно написать. И пусть они (мумии) будут уже не в славе. Была такая мысль – начинать пьесу с конца и привести все к началу, как к первопричине, но здесь это ни к чему.

Все будет в трех единствах. И начать мне хочется утром – они сидят камерно на вершине пирамиды спиной к зрительному залу. Вокруг все серое, утреннее, и они говорят – две мумии. А можно: он мумия и она не мумия. О чем же они говорят?

– Как называется ваша звезда?

– Вега – на Земле. У нас по-другому. Я уже забыл, это очень длинное слово.

Ну пусть он будет последним из мумий, все вымерли, <нрзб.>, и он последний, самый молодой, смотрит на звезду, свою звезду, которая должна утром быть на горизонте. Он ждет, как и все, корабль и должен умереть по какой-то причине очень скоро.

Писатель из Мурманска, которого в газете назвали так: северный кормщик пера.

За душевные качества

И за внутренний мир

Полюбил некрасивую

Боевой командир.

Она жила на шоссе Энтузиастов, и это название всегда имело для Тони прямой смысл – ее провожали только энтузиасты.

Коридор киностудии. На двери приколота бумажка «Вытирайте ноги». Перед тем как постучаться, я долго их вытирал. Оказалось – зря. «Вытирайте ноги» – это название новой картины. За дверью в дымной комнате трудилась ее киногруппа.

На платформе под дождем плакали и целовались. Я позвонил тебе по телефону и сказал, услышав в трубке женский голос:

– Я стою на площади среди вокзалов и трамвайных звонков. Не знаю, как у тебя, но здесь хлещет дождь. Я сейчас попрошу у отпускного военного винтовку и застрелюсь в телефонной будке.

– Слушаю, – сказала ты. – Кто это говорит?

– Тебе сообщат письмом. Его найдут в кармане, обыскивая мое тело.

– Здравствуй, Гена, – сказала ты. – Почему ты не звонил?

– Почему ты дома? Через семь минут я уезжаю, вагон шестой, поезд тринадцатый.

– Я забыла.

– Подожди секунду, – сказал я. – Тут недалеко стоит вооруженный солдат.

– Гена, – сказала ты.

– Товарищ! – крикнул я в трубку. – Уступите ваш карабин. Тося, ты меня отчетливо слышишь? Я застреливаюсь, привет Патриаршим прудам.

Я трубкой вышиб стекло, толкнул дверь и уехал в Бийск. Я ехал семь дней мимо сотен почтовых ящиков, но я порвал все открытки и выбросил в окно все, чем можно писать тебе.

В солнечный день мы медленно переезжали Волгу. Стоя в тамбуре перед раскрытой дверью, я смотрел вниз. Волга была мутная, внизу плыли бревна, и так захотелось мне кинуться с высоты об эти бревна.

Лежал на своей полке, закрыв глаза. Я вспоминал тебя ужасно долго. Если бы это было вслух, меня бы убили через полтора часа. Я вспоминал одно и то же. Прости, намять, может быть, есть вещи никому не интересные, может быть, я зря мучаюсь.

Хорошая интермедия, отчего-то названная «Бедные люди Парижа». А название пластинок? Слушайте: «Я знаю, чего тебе не хватает», «Счастливый 13-й номер», «Почему бы нет» (фокстрот), «Барышня, вы еще свободны?» (фокстрот), «Как часто ты меня целуешь», «Эзоп и муравей» (на чешском языке), «Бим-Бам-Боус», «Банджо Бенд Билли». Мексиканские страсти на языке немцев. Чехи тоже стараются? воображая, что ничего не случилось. А еще есть чудесное название «Семь греческих мудрецов в доме терпимости».

Три танкиста, три веселых друга,

Перешли границу у реки,

Хорошая привычка – говорить встречным гадости.

Так как у него не было рук, ног, левого уха, позвоночника и части живота, – он выступал на радио.

Шел дождь, и белые шары фонарей дымились.

Не люблю, когда рядом, в темноте, едят апельсины – классовое чувство.

Я подошел к шведскому посольству, и так мне захотелось выразить какой-нибудь протест, устроить хоть какую-нибудь манифестацию или обыкновенным образом высадить красивое окно из цельного стекла. Ах, почему я не рабочий?

Шел по улице Герцена поэт Кирсанов в черных штанах, серой куртке, весь седой и маленький. Шел гордо.

У Пушкина «могила зеваючи ждет жильцов». Могила утром зевает – ее отрыли, и она ждет, пока кончится отпевание.

Разрешите вас ударить в морду? Позвольте вам откланяться.

Ух, как отвратительно жить в любом состоянии, даже в лучшие времена! А что надо? Чтоб глаза добрые и волосы русые? Нет, не надо, хотя и это очень хорошо. Бессмысленность начатого дня, и я не знаю, зачем встаю.

Было чувство прерванного разговора, когда начал «Фиесту». Так, словно все сначала. Я лежу в пустом номере в Кронштадте и читаю в который раз желтенькие страницы. Там, где они ехали вместе с басками на крыше автобуса по белой дороге, задевая пыльные ветки, у меня закружилась голова – от подробностей.

У меня появился писатель, коего я всегда бы хотел иметь на столе, в чемодане, всюду. Очарование, непонятное, как опиум.

Склочная жизнь последних недель окончательно выводит меня из равновесия. От жары это, что ли, происходит? Сашка ездит к умирающему от рака деду с портфелем. В портфеле – бутылка с компотом. Скука. Дед, конечно, умрет. А какие я вижу сны! Я просыпаюсь, все забывая, но сегодня мне снилась тюрьма, и удивительно не к месту были посажены в нее люди. Лето началось, булыжное и асфальтовое лето Москвы. Неужели я уеду? Никуда. Что-то мне неспокойно и плохо все последние дни. Я и сам не знаю, отчего это происходит. От жары. У меня и мысли дикие. Присмотревшись, понял: людям – всем – решительно нечего делать, жизнь <нрзб.> не то, чтобы найти занятие и куда-нибудь себя деть. Вечерами это заметнее всего. Если избавить людей от работы и дать им хлеб другим путем – что-то тогда будет?

У пьесы должна быть простая и очевидная для всех мысль. Лучше, если это будет мысль вообще. Такая, например: кто-то считает – все, что делается на земле, – это все не просто так, не бескорыстно, что в любом человеческом проявлении сначала есть личный интерес, и ничего нельзя совершать просто так. А другой так не считает, у него человеческий подход к жизни: люди – стадные существа и должны жить сообща, помогая друг другу.

Ужасный туман, но очень красиво. Обывательские пьесы вроде так и делаются.

Виктор Платонович Некрасов, Виктор Некрасов, чьи книжки я люблю. Он стоял в ДК в белых штанах, синей рубашке, в простых сандалиях, маленький, крепкий, положив волосы вперед, и разговаривал о чем-то, жестикулируя. Я на него долго смотрел. Он прекрасный писатель.

Зубные врачи работали в атмосфере ужаса.

Насколько приятнее быть тем, кто слушает, читает, смотрит, нежели поставщиком. Хорошо утром открыть газету, не подозревая, чего она стоила.

Все обстоит таким образом: делать нечего на земле, и все ужасно скучают. Сначала живут по одному, постепенно сатанея. Потом нужно жить с кем-то и тоже сатанеть. Неужели всё так?

Теперь кино можно называть как угодно и пьесу тоже, как и рассказ. Можно – «Продовольственный магазин» (фильм), «Жена педиатра», «ПК» (пожарный кран), «Никитские ворота», «Магазин обуви», «Крымский мост», «Бородинский мост», «Лефортово», «Патриаршие пруды», «Садовое кольцо» – как угодно.

Вот мелочь, которая наверняка забудется в повседневности. Сейчас кончают памятник Маяковскому. На заборе, который окружает площадь, висит доска: «Сооружение памятника В. В. Маяковскому производит СУ-38». Строительное управление в конце концов воздвигает все памятники, какие только бывают…

Ночью снятся ужасные вещи: утонувшие соседи, мертвые и живые товарищи, ты приснилась зачем-то. Пьяный кошмар. Около четырех я встал напиться, открыл форточку – ветер в лицо, – утренний, все еще серое, и еще горят фонари. Хорошее время, когда просыпаются дворники и меняются постовые милиционеры. Ездит по пустым улицам машина, и милиционеры меняются. В прошлом году, просидев над бестолковыми бумажками, я гулял в это время по Москве. На Пушкинской все было освещено красным солнечным светом, все было мокрое от поливальных машин, и под деревьями стояли зеленые лужи, и зеленые ручьи стекали на мостовую. А на Патриарших было тихо, и окна были по-утреннему раскрыты, скамейки перевернуты, и пруд был желтый, и по его воде плавали ветки, листья и газета.

Все мы были молоды, и многие

блевали в унитаз пивного бара,

который стоит на площади

Пушкина.

После перепоя,

после боя

кажутся зелеными обои.

– Петрарка, а Петрарка, – говорила Лаура, – приходи ко мне, пожалуйста, но приходи с друзьями.

Какой-то красивый парень

Пил с некрасивым в паре

В очень пустом баре.

Веселый пил с невеселым,

Плечистый пил с неплечистым,

В баре светло и чисто.

Потом ударил красиво

Красивого некрасивый,

Красивый свалился на пол

И лежал на полу, красивый,

Пивом на голову капал

Ему некрасивый.

Канал хорошим пивом

Из поллитровой кружки,

Пиво падало мимо

Головы на опилки и стружки.

Женщины будут подавать нам тарелки, а мы будем их бить.

И я постарею, я буду гулять вечерами вокруг Патриарших прудов в валенках и рассказывать детям неталантливые сказки.

Хороший тост – проклятие – проклятие тем, кто не пьет.

Утрилло и Матисс напивались вместе, и знакомый полицейский отводил их в участок на Монпарнасе.

– Добрый вечер, месье Утрилло, – говорит начальник в чине майора. – Какие новости, месье Матисс? Опять вы напились, что же мне с вами делать?

– Я трезв, майор, – говорил Утрилло.

– И я, – говорил Матисс, – я не пил две недели.

Тогда майор давал Утрилло кисть и холст, и Утрилло писал в полицейском участке картину. Ее оставляли на стене, потому что полицейские на Монпарнасе тоже понимают живопись. А Матисс был прост, как его картины. Он писал солнце на море, разноцветные флажки, лодки, паруса и пристани. Пикассо был вместе с ними, но они умерли, а он живет, он ходит в полосатой майке.

Я хочу, чтобы у меня была красивая жена, бунгало на берегу моря и дети, крепкие ребята, обязательно мальчишки. У них должны быть светлые волосы, я буду учить их плавать и стрелять из лука, они будут расти настоящими мужчинами, как Том Сойер. Потом у них появится Бекки Тэчер. Они не станут волочиться за ней и гулять по улицам, они уведут мою машину, и в машине на заднем сиденье будет сидеть Бекки Тэчер. У них будет все, чего был лишен я. Они вырастут простые и сильные, я научу их простым делам, они будут равнодушны к моей работе, но будут здорово понимать, как ловить рыбу спиннингом и бить кефаль под водой. Я хочу, чтобы у меня были такие ребята, хотя бы двое.

Когда меня снимают, я всегда получаюсь очень глупым. У меня хорошее лицо, но, когда меня снимают, я на секунду вдруг делаю очень глупое лицо, а потом снова все хорошо. По фотография – ужасна.

Сегодня я был у Екатерины Николаевны Виноградской, я очень рад этому, и у меня был хороший день.

Она рассказывала о том, как в нее был влюблен Пастернак, и о том, как они познакомились, и тогда Б. Л. сказал ей: «Я увидел вас, и меня словно ударило в грудь». А потом на Новый год у Асеева (все женщины были прекрасны, мужчины были очень талантливы, на белой стене был нарисован красный петух, вошедшим рисовали на щеке птиц, а женщинам распускали волосы). Б. Л. подошел к ней со спины, положил ей голову на плечо и сказал:

– Не прогоняйте меня, если я вам не понравлюсь, пожалуйста.

А вначале они поднимались по темной лестнице на восьмой этаж, и было очень темно. Кто-то сказал об этом.

– Я буду сверкать глазами! – сказал Б. Л.

А потом, в мае, они сидели у Виноградской в доме в Серебряном переулке. Б. Л. пришел вечером и остался на ночь, не заметил, как остался. Утром Екатерина Николаевна села на подоконник, окно было раскрыто, Б. Л. сидел напротив, они смотрели вниз, улица светлела, было пусто и прохладно, пели птицы. Б. Л. слушал птиц, закрыв глаза и качая головой в такт пению. Екатерина Николаевна смотрела в одну сторону улицы, Б. Л. Пастернак видел другую.

Е. Н. увидела, как женщина идет пустой улицей к их дому. Это была Женя, жена Пастернака. Б. Л. сидел к ней спиной и не видел ее. Женя знала, где он ночью, и пошла за ним, но она увидела Е. Н. в окне, остановилась у водосточной трубы и пошла обратно. А потом, летом, они ночью ходили по Москве, по Арбату и переулкам, стояли в переулках и у прудов. А зимой (в первый вечер у Асеева) они катались ночью на санках по Москве. У Е. Н. были светлые волосы. Какое это было время – и не осталось ничего, старость осталась одинокая, кошка, дача (второй этаж). Я бы хотел с ней дружить.

Этюд по освещению и композиции. «Побег Овода из тюрьмы». 800 метров Овод пилит решетку.

Раньше здесь на стене висело зеркало, потом его сняли, и по утрам я смотрелся в стену, надевая кепку, и вечером, возвращаясь с работы, я включал свет в прихожей и смотрел в стену, как раньше в зеркало.

Я подумал, сколько было изношено всем человечеством белых крахмальных рубашек, костюмов, штанов. Куда девается одежда современников? Она изнашивается, и все новое, красивое превращается в хлам или в вещи покойников, вечные вещи покойников. А куда пропадают молодые люди в коротких пальто, в ярких ботинках и в зеленых шляпах? Это ведь тоже поколение, которое производит, как и белые рубашки, впечатление вечности. Но все это – слава конферансье или клоуна. Было много конферансье, и сейчас они новые. Да, еще о звездах кино, они тоже, как и рубашки, производят впечатление вечности.

Надо, чтобы человеку, как старику и Хемингуэю, снились львы! Снятся ли мне львы? Что я вижу ночами?

Умерла бабушка, 6 декабря, в 6 часов 5 минут вечера в госпитале на Октябрьском ноле. За три часа до смерти я был у нее, на улице было очень хорошо, солнечно, таял снег, а утром было прекрасно – снег валил сквозь солнце, воздух был такой мягкий и весенний, и небо хорошее, и снег. Я пришел к бабушке, она, вероятно, не узнала меня.

Я погладил ее руку, она открыла глаза с обводинами и сказала:

– Мне плохо.

Я спросил:

– Что тебе плохо?

– Нет сил, – сказала бабушка.

Она дышала, как будто у нее в горле стоял комок и его нужно было откашлянуть. Мне все время хотелось, чтобы она откашлялась.

Мы ушли по коридору в половине третьего и никогда ее больше не увидели живой. В семь часов мы вошли к ней в 10-ю палату, и она лежала прямая, побелевшая, губы у нее были очень белые и щеки желтые, но не запавшие. Нос заострился немного. Челюсть у нее была подвязана марлей, как будто болят зубы. В палате горел слабый ночной свет и было полутемно. Потом дядя Сеня сказал, чтобы зажгли свет, яркий свет под потолком. Покойник в ярком свете еще страшнее, хотя бабушка лежала в кровати совсем не страшная, хотя и мертвая. Все было необыкновенно просто, и о ней говорили, как о постороннем, а я поцеловал ее в щеку, холодную и свежую, поправив марлевую повязку. Когда она была еще живая, она лежала на подушке очень красивая, у нее большое лицо, седые волосы, мама заплела их в короткие косички с марлевыми ленточками, чтобы они не трепались. Я не знаю, как мне быть. Сколько мне предстоит провожаний, таких и страшней. Почему так устроена жизнь, что люди расстаются и за этим нет ничего, все пусто и мертво? Остались бабушкины вещи, это значит вспоминать и плакать долго-долго. Я действительно ее любил и так боялся последний год, что она скончается. Когда она засыпала, я подходил и смотрел на нее, она спала как мертвая и слабо дышала. Я думал: вот такая она будет, какой ужас! А она была не такая сегодня. Я сижу в комнате один, уже ночь, за окном, как плачущие дети, кричат кошки, ужасно тоскливо от их крика, у меня больно на сердце, и мне страшно. Какая предстоит тяжелая эта неделя, и все еще впереди. Я не могу лечь в кровать.