Текст книги "Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники."

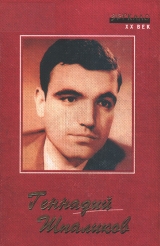

Автор книги: Геннадий Шпаликов

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)

Могу только добавить, что и я бы хотел плыть на этой барже и завидую тому парню на корме, который продолжал играть свою незамысловатую мелодию, все одну и ту же.

И так же спокойно, без всякого перехода вплывает она в те же самые снежные берега и сама становится засыпанной снегом.

Виктор смотрел в окно на проплывающую мимо баржу с этим пареньком, поющим что-то, что он не мог расслышать, но когда река опустела и пропала баржа, засыпанная снегом, он вдруг с отчетливостью представил себе, как через несколько часов в этот же день она войдет в город, через который протекает река, и поплывет мимо домов, где ему не жить, мимо всего, что он оставил там, в этом городе, как уже не раз оставлял в других местах, думая, что все еще впереди, что все самое лучшее еще предстоит где-то там, в других местах и городах, где он еще не был, но еще побывает, наверное, и с ним произойдет, случится то самое главное и важное, что должно случиться в жизни каждого человека, и он был убежден в этом, хотя терял он каждый раз гораздо больше, чем находил.

Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Октябрь уж наступил. В городе, за городом – повсюду уже была осень, ясная, сверкающая погода, рощи облетели, яблоки блестели в траве, горели костры, и сладок был этот дым, уходящий высоко в небо.

А город уже готовился к ноябрьским праздникам.

Красные полотнища и флага на равных вошли в осенний пейзаж. Из громкоговорителей летели сквозь листву песни и марши.

В эти дни традиционно проводилась эстафета по улицам города. Движение транспорта временно прекращалось, и по освобожденной мостовой бежали спортсмены в разноцветных майках с белыми номерами, а зрители, уже одетые в пальто, толпились вдоль тротуара по всей трассе, наблюдая подробности состязания.

Но эстафета включала в себя не только бег, ибо несправедливо отдавать легкой атлетике все преимущества последнего осеннего праздника. Бегуны, преодолев крутой подъем по булыжной улице, передали эстафету велосипедистам, которые неистово закрутили педалями и, приподнявшись, понеслись к повороту, исчезли за ним, чтобы взлететь на мост, а за мостом – река, синяя осенняя вода, блеск ее под солнцем, ветер на реке и – гребцы в академических восьмерках, ожидающие свой черед в общем звене эстафеты, – и вот уже весла поднялись разом, сверкнула вода и первая лодка мощным гребком ушла от берега.

Эстафета – счастье, молодость, борьба, нетерпенье того, кто ждет, последние усилия друга, победа, которая где-то впереди, за домами, улицами, где еще бежать, плыть, мчаться другим, а ты уже сделал для них свое.

Ровесники состязались в этот осенний день. Все они принадлежат одному поколению. Разница между ними небольшая. Их вырастило одно время, одна страна.

Это будет фильм о детстве поколения, к которому так или иначе принадлежат все эти люди, детство у них было разное, но в чем-то удивительно похожее. Может быть, потому, что у всех в детстве была война, а это уже много. И еще, может быть, потому, что у половины из них нет отцов – это тоже объединяет. Им не обещали легкой жизни, но в будущем она оказалась еще сложнее, чем это можно было предполагать, и никто не знает, какие испытания и какие победы предстоят им впереди.

«Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!»

В четвертом классе начальной школы идет урок пения. Класс большой – человек сорок, и смешанный. За партами стоят мальчики и девочки, одетые одинаково неважно, как все одевались в годы войны. Они поют без аккомпанемента:

«Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна!

Идет война народная,

Священная война…»

Дети поют старательно, некоторые слишком, а те, у кого просто нет слуха, стараются петь погромче. И все при этом внимательно смотрят на преподавателя, который дирижирует одной рукой.

Это совсем молодой парень в солдатской гимнастерке без погон, с орденом Славы и одной медалью. Пустой рукав его гимнастерки аккуратно подколот. Лицо у него серьезное и сосредоточенное.

Теперь понятно, почему в одном классе собрано столько учеников: трех верхних этажей школы практически не существует, есть только коробка, пустые окна. Восстановлен только первый этаж.

Март, наверное, самый синий месяц в году. Бывают в марте печальные дни, но все-таки он – синий, солнечный, и апрель от него невдалеке.

Этот день был очень хорош. Сохли под солнцем крыши, белье трепетало на ветру, окна сверкали, как зеркала, а на окраине городка по последнему, таящему снегу мчались на самодельных санках ребята. Спуск был очень крут. Он простирался далеко и переходил к потемневшему льду реки.

Санки были разных конструкций, но они летели с одинаковой ошеломляющей быстротой. Иной малец на простом железном листе, добытом бог знает с какой крыши, достигает такой скорости, что современные горнолыжники в слезах оставили бы свое прекрасное занятие и перешли бы в иные области спорта.

Санки, на которых мчались Женька и Игорь с горы, были устроены сложнее, нежели просто лист с крыши. То были деревянные санки на коньках. Скорость возрастала вдвое. Управление усложнялось. Но в этом был свой высокий смысл: риск, скорость и – никаких соперников!

Так и мчались они с горы, обгоняя всех, заваливаясь на крутых поворотах, но не падая, к темному льду реки, вылетая на него отважно, и день был очень хороший.

Посреди госпитального двора, окруженного с трех сторон кирпичными стенами, находился гимнастический городок: шведская стенка, турник, бревно бума и шесты под высокой перекладиной.

Вряд ли всем этим могли пользоваться раненые, которые пошли на поправку и сейчас в ватниках, на костылях гуляли по двору, грелись на солнышке. Но зато ребята нашли всему применение. Девочка, раскинув руки, осторожно шла по бревну, ребята занялись шведской стенкой.

Женьке было одиннадцать лет. Он был худощавый, темноволосый, резкий в движениях. По бревну ходила Лена, его сестра, девочка с большими светлыми глазами, с косичками, торчащими из-под вязаной шапочки. Третий, Игорь, носил на голове летный шлем, немного великоватый ему. Все трое ждали матерей, которые работали в этом госпитале.

– Здравствуйте, дядя Коля! – сказал Женька человеку на костылях, проходившему мимо. – Как нога?

– Спасибо, Женька, ничего. Вот хромаем.

Рядом с дядей Колей шел паренек в темных очках. Он держался за его руку.

– А что сегодня в клубе показывают? – спросил Женька.

– Говорят, «Антон Иванович сердится», – сказал паренек.

– Интересно, на кого же это он сердится, – сказал Женька, думая, как бы попасть в клуб.

– А кто его знает, – раненый пожал плечами и объяснил: – Кинокомедия.

– Ладно, я пошел, – сказал раненый. – Матери привет.

Лена спрыгнула с бревна.

– Мама! – сказала она и побежала к подъезду, из которого выходили две женщины, на ходу застегивая пальто. Под пальто были видны белые халаты. Одна из них была мать Игоря.

Сумерки, город. Пошел дождь, не сильный, мелкий.

Две семьи возвращаются домой.

Дождь по лужам, по крышам, по заборам – дождь.

И вот среди дождя и вечернего неясного света проплывает мимо широкое окно на первом этаже, а за окном, за чистым стеклом – яркий свет и развешаны во множестве разноцветные абажуры. Здесь мастерская, где их делают. Женщины натягивают шелк на металлические каркасы, улыбаются, говорят о чем-то, а на улице – дождь.

Так, все вместе, они подходят к своему дому. А во дворе, у подъезда, какой-то высокий крепкий человек в сапогах и в белой нательной рубахе колол дрова. Делал он это легко, ловко. Без малейшего усилия, вскидывал тяжелый колун на длинной ручке и одним ударом расшибал крупные поленья. На него приятно было смотреть. На секунду он выпрямился. Лицо у него было большое, раскрасневшееся, чисто выбритое.

– Смотри кто, – мать Игоря вдруг остановилась, – Федор.

Но Федор уже сам заметил их, оставил топор и широкими шагами пошел к ним через двор, напрямик, по лужам. Лена и Женька бросились к нему навстречу, он на ходу подхватил их, обнял. У Женьки свалилась шапка, и он не поднял ее.

Игорь оставался стоять рядом с матерью. Он молча смотрел невеселыми, завидующими глазами на Федора и ребят. Такие глаза были и у Зины, его матери. Им уже некого ждать с этой войны. И Федор, как солдат, понимая это, раньше жены обнял Зину и крепко прижат к себе Игоря.

«Утро красит нежным светом…» – гремел марш с патефонной пластинки, а Федор сидел на кровати, снимая сапоги. Напротив него с гражданским костюмом стояла Люся, его жена, и Лена с Женькой. Женька держат светлые гражданские туфли отца, Лена – белую рубашку на вешалке. Все они смотрели на отца по меньшей мере с благоговением.

Федор с удовольствием пошевелил босыми ногами.

– Теперь уже насовсем? – улыбаясь, спрашивала Люся.

– Нет, мне утром в Москву.

– А из Москвы обратно сюда? – спросила Люся.

– Обратно гуда, – Федор улыбнулся. – Ничего, теперь уже не долго.

– А я-то, дура, обрадовалась, – сказала Люся.

– И правильно сделала, – Федор привстал и поцеловал ее. – Правильно, ребята?

– Правильно! – хором ответили Женька и Лена.

– А теперь – мыться! – весело сказал Федор.

– А можно, мы с тобой? – спросил Женька, не желая даже на короткое время расставаться с отцом.

– Конечно, – сказал Федор. – Пошли!

И под «Утро красит нежным светом…» они торжественно отправились в ванную, держа перед собой, как знамена и лозунги, гражданские вещи отца.

Происходило то простое и естественное человеческое счастье, которое еще резче подчеркнула война. Казалось, что особенного в том, что сначала отец тер мочалкой намыленную худенькую спину сына, а потом уже сын изо всех сил старался над огромной спиной отца и отец широкой ладонью мыл лицо дочери, а та смеялась и говорила: «Ой, мыло попало!» – что в этом особенного? А все они были совершенно счастливы.

А после вся семья сидела за столом, накрытым праздничной скатертью. По военному времени стол, что называется, ломился от еды: картошка со свиной тушенкой, копченая колбаса, вобла, печенье.

Темный, торжественный костюм Федора был сшит, наверное, давно. Может быть, он женился в этом костюме. А сейчас он был узковат в плечах и выглядел на нем как чужой. Но сегодня это не имело значения. Главное, что он хоть на один вечер немного почувствовал себя гражданским человеком, тем, довоенным Федором, который сидит однажды вечером дома с детьми, с женой, ужинает и видит перед собой на другой стороне стола лицо жены, а слева от него сидит сын Женька (на рубахе: звезда с фуражки отца), а справа – дочь Елена, Елена Федоровна.

Люся, одетая в свое самое лучшее, тоже довоенное платье, которое тоже выглядело на ней немного как чужое, подперев ладонями голову и безмятежно и счастливо улыбаясь, смотрела на Федора и ребят.

Федор обнял детей, и они пели хором старую довоенную песню, пели нестройно, забывая и тут же вспоминая слова (Люся не пела, но иногда подсказывала им), а дети влюбленно смотрели на отца.

«Чайка смело пролетела над седой волной,

Окунулась и вернулась, вьется надо мной.

Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг ты или нет?

Ты возьми-ка отнеси-ка милому привет…»

– Ну что, мать, может, потанцуем? – спросил Федор.

– Что? – Люся, все так же улыбаясь, смотрела на него.

А Федор уже заводил патефон.

Они танцевали под «Лунную рапсодию» Утесова.

Федор обнял Люсю, она положила руки ему на плечи. Танцевали медленно, немного старомодно, как до войны.

Женька крутил ручку патефона и не спускал с родителей глаз. Рядом на табуретке сидела Лена.

– Какую еще поставить? – спросил Женька, когда пластинка кончилась.

– Оставь эту, – не оборачиваясь, сказал Федор.

И снова они танцевали с Люсей в этой небольшой комнате, где и танцевать-то, в общем, было негде, разве что вокруг стола у окна.

Федор сильно и в то же время нежно прижимал Люсю к себе, и она почти висела у него на руках, смотрела ему прямо в лицо, лица их были близко, глаза – рядом, и Федор вдруг остановился, приподнял Люсю и поцеловал.

– А теперь со мной! – Лена стояла на табуретке. – Со мной!

– Что? – обернулся Федор.

У него было какое-то другое лицо, немного растерянное и почему-то вдруг помолодевшее.

– Танцевать! Хочу с тобой танцевать! – Лена даже подпрыгнула.

И теперь Федор танцевал с Леной. Он просто держал ее на руках, а она, обхватив его за шею, была счастлива.

Была светомаскировка, и все окна были одинаково темными. Но из одного окна слышались «Лунная рапсодия» и голос Утесова.

– Гуляют, – сказала пожилая женщина, сидевшая на скамейке у подъезда. – Человек с войны пришел. – Она говорила с большим уважением и немного удивленно.

– Хорошо! – ответила молоденькая девушка, сидевшая рядом.

Люся стелила кровать. Федор сидел на стуле, курил. Ребята отчаянно зевали.

Люся стелила все чистое. Лицо у нее при этом было самое торжественное и сосредоточенное, как будто она выполняла какое-то очень важное дело.

Женька разложил на столе гимнастерку отца и рассматривал привинченные к ней награды.

– А ты за что Красную Звезду получил? – спрашивал Женька.

– Было дело, – Федор отвечал довольно рассеянно.

– Понятно, – сказал Женька. – У тебя «Отечественная» какой степени?

– Второй, – сказал Федор.

– Тоже ничего, – успокоил Женька.

Люся поправила подушки и выпрямилась.

– Мы тоже здесь будем спать? – спросила Лена.

– Конечно, – ответил за отца Женька. – А где еще?

– Сегодня вы ночуете у тети Зины, – сказала Люся.

– Почему? – обиженно спросил Женька. – Зачем?

– Понимаешь, – Федор обнял Женьку, – им сегодня не очень-то весело. У тебя есть отец, а у Игоря нет.

– Понимаю, – сказал Женька.

– Одевайтесь, – сказала Люся. – Сейчас пойдем.

– Прямо сейчас? – Женька очень не хотел уходить.

– А то поздно будет, – мать накинула пальто.

– Утром увидимся, – сказал Федор.

Он сам одел Лену, крепко расцеловал обоих ребят, и Люся увела их.

Как она бежала к нему по темной улице, в расстегнутом пальто, без платка, такая красивая и молодая, как девочка перед свиданием, и в то же время как женщина, сильно любящая и любимая.

Он стоял у подъезда в накинутой на плечи шинели, ждал ее, курил. Она упала к нему на руки, он обнял ее, и они поцеловались у своего подъезда.

На раннем рассвете они вышли из подъезда, Федор был в шинели. По званию он был капитан. В форме он казался больше и массивней. Люся рядом с ним была совсем маленькая.

– Женька, – Федор вдруг остановился.

На скамейке посреди двора сидел Женька в шапке с опущенными наушниками: значит, сидел он тут давно и порядком замерз.

Увидев родителей, он встал.

– Что ты тут делал? – спросил Федор.

– Тебя ждал, – просто ответил Женька. – Боялся, что не зайдешь.

– Чудак. Я же обещал, – Федор говорил серьезно.

– Я все равно боялся, – честно сказал Женька.

Они шли втроем по пустой утренней улице: отец, сын, мать.

Наступил апрель. Дни теперь были длинные, долгие, и в то же время они летели стремительно, солнечные, светлые. Это была весна нашей победы.

Школьное здание было покрыто строительными лесами. Рядом с рабочими трудились школьники старших классов, помогая восстанавливать школу.

А на первом этаже своим чередом шли уроки.

Тот же самый класс.

Вошла преподавательница, дети встали. Женька и Игорь – на одной парте. Учительница поздоровалась по-немецки. Ребята ответили нестройным хором.

Начался урок немецкого языка. Накануне была контрольная, и учительница, молодая женщина в светлой кофточке, русая, с приветливым круглым лицом, раздавала тетрадки, называя оценки и добавляя при этом те обычные слова, которые говорят преподаватели. Наконец очередь дошла до Игоря. Он встал.

– Игорь, а твоей тетради опять нет, – сказала учительница. – Если так будет продолжаться, двойки в четверти тебе не миновать.

Игорь молчал.

– Неужели тебе не хочется в совершенстве овладеть немецким языком? – продолжала учительница.

– Нет, не хочется, – Игорь усмехнулся.

– Нельзя ненавидеть народ, – сказала учительница, – народ, который дал миру великого композитора Бетховена, классиков мировой; литературы Гейне, Гете и Шиллера…

– И Гитлера, – сказал Игорь.

– Да, но немецкий народ нам дорог не этим.

– Не знаю, чем он вам так особенно дорог, – сказал Игорь. – Вы во время войны где были?

– Я была в Куйбышеве, – сказала учительница.

– А я здесь, – Игорь осторожно опустил крышку парты и молча вышел из класса.

Игорь стоял в пустом коридоре у окна. Мимо проходил старик гардеробщик, он же давал звонок.

– Что, выгнали? – спросил он.

– Выгнали, – сказал Игорь.

– Бывает, – равнодушно сказал старик и пошел дальше.

Прозвенел долгий звонок. Учительница немецкого языка встала, чтобы попрощаться, Класс тоже встал.

Как обычно, учительница прощалась по-немецки.

Класс ответил молчанием.

Она повторила прощание.

Класс молчал. Лица у ребят были серьезные и строгие. Учительница обвела их взглядом и вышла из класса.

Женька и Игорь молча шли по улице. Позади них, как всегда, семенила Лена.

– Что с вами? – спрашивала она. – Поругались, а идете вместе…

– Отстань ты… – сказал Женька.

– Женька двойку получил? – продолжала интересоваться Лена.

Женька остановился.

– Что ты за нами ходишь? – спросил он. – Иди лучше попрыгай! – он кивнул в сторону девочек со скакалками.

Лена остановилась с обиженным лицом, а ребята пошли дальше.

– А ты пойдешь на казнь смотреть? – спросил Женька.

– На какую казнь? – спросил Игорь.

– Утром по радио передавали: в пять часов начнется, на площади Коммунаров.

– А кого? – равнодушно поинтересовался Игорь.

– Один наш, полицай. А другой гестаповец.

– Понятно, – сказал Игорь.

– Ты пойдешь?

– Я уже раз видел… – сказал Игорь.

– Когда? – не понял Женька.

– Видел – и все.

Ребята молчали.

– Я бы сам тогда на это не пошел смотреть, – наконец сказал Женька.

– Не пошел, заставили бы, – спокойно сказал Игорь.

– Меня бы не заставили! – Женька даже остановился.

– Сейчас это трудно проверить, – усмехнулся Игорь.

Они стояли друг против друга: напряженный, побледневший Женька и Игорь, спокойный, чуть вялый.

Толпа людей расступилась, пропустив к центру площади закрытую машину, и сомкнулась снова.

Не ради праздного любопытства собрались на площади жители этого небольшого городка. Многие из них вынесли на себе всю тяжесть и унижение оккупации. У многих она отняла близких людей. Это были страшные годы рабства, но в то же время это были годы борьбы: за свободу, за нашу власть. В этой борьбе погибали лучшие из лучших. И вот справедливость восторжествовала, победила: теперь живые мстят палачам и предателям.

Суровы лица людей на площади. Среди других мы видим солдата (он преподавал пение в школе), Зину, мать Игоря, Люсю и учительницу немецкого языка.

А день пасмурный, весенний. Над площадью кружились и кричали птицы, ветер сносил их, переворачивал на лету.

Звучат слова приговора.

А в это время Игорь и Женька пробирались в толпе к центру площади.

Спины, спины, чьи-то локти, снова спины – сколько их! Игорь пробивался первым. Лицо у него было сосредоточенное, даже злое. Он как таран входил в толпу, а уже за ним по освобожденному проходу двигался Женька.

Но когда наконец они прорвались в первый ряд, все уже было кончено.

– Уже, – тяжело дыша, сказал Игорь, он смотрел прямо перед собой.

Женька взглянул и быстро опустил глаза.

– А ты не смотри, – тихо сказал Игорь. – Не хочешь – не смотри.

Но Женька поднял глаза и теперь уже смотрел долго и пристально.

Площадь молчала.

Игорь и Женька молча шли по улице.

Вечерело. Ребята шли в сторону широкого апрельского заката. Улица круто опускалась вниз. В окне третьего этажа, свесив ноги, сидел совсем молодой парень с гитарой и скорее насвистывал, чем играл «Синенький скромный платочек». Через улицу, на балкончике дома напротив, стояла, облокотившись о перила, девушка. Эта старинная, мирная идиллия никак не вязалась с только что происшедшим на площади, но в ней был простой и верный смысл: война – войной, весна – весной, и хорошо, что все кончается и что у людей кроме войн имеется впереди много прекрасных занятий: любить, смотреть через улицу на девушку, которая тебе нравится.

Весенний вечер. Во всем уже весна.

Во всяком городе существует парк, где собирались раньше люди по вечерам, собираются они и теперь… Может быть, – и наверняка – до войны все это выглядело иначе. Может быть, во всем было больше света, музыки – был размах развлечений. Но теперь все было проще. Горела лампочка, стоял на скамейке приемник, а к нему от патефона тянулись провода. Пластинки вертелись старые, трофейных еще не было, а новые пока не дошли, не долетели сюда.

Да и парка уже, собственно, почти не было. Его вырубили по необходимости за войну, за четыре жестоких зимы. Была рядом стена, высокая, кирпичная – госпиталь примыкал вплотную.

Сбоку на длинной деревянной скамейке сидели уже знакомые нам люди: солдат с костылями (из госпиталя), Женька, Игорь и еще один младший лейтенант в темных очках – он был слеп.

Девушки танцевали парами, очень серьезно и старательно, Звучал довоенный фокстрот, и младший лейтенант слушал улыбаясь, и постукивал в такт ладонью по колену.

– Ну как? – он повернулся к Женьке.

– Пока ничего интересного, – Женька внимательно разглядывал танцующих девушек.

– Вот эта ничего, – сказал солдат с костылями.

– Эту пропустим, – сказал Женька.

– Ты знаешь, смотри на тех, кто не танцует, – сказал младший лейтенант. – Самые лучшие девушки, бывает, стоят у стенки.

– Я сейчас, – сказал Женька и пошел вокруг площадки.

У стенок, действительно, стояло много девушек. Женька шел мимо них, внимательно рассматривал каждую.

А девушки насмешливо и весело смотрели на него.

– Добрый вечер, Женька!

– Пригласил бы!

– Ты кого выглядываешь?

– Женька?

– Эй, кавалер, ты не меня ищешь?

А Женька, не обращая внимания ни на кого и не отвечая, шел дальше.

Он остановился внезапно.

В углу сидела очень молодая девушка в светлом платочке. Она зачарованными глазами смотрела на прием-пик, танцующих, ей было просто хорошо. Ей тут все очень нравилось.

Женька решительно направился к ней.

И через некоторое время они уже танцевали. Женька был одного роста с ней, и все было бы ничего, но он совершено не умел танцевать и просто переступал ногами, стараясь, правда, не наступать на туфли, и вел ее через площадку к тому месту, где сидел младший лейтенант.

Это ему удалось вполне. Когда танец кончился, рядом с Женькой сидела эта девушка.

Дальше звучал вальс, тоже старый, старинный, прекрасный вальс.

Женя незаметно подтолкнул младшего лейтенанта, тот встал, сделал шаг вправо и пригласил девушку.

Они были чудесная пара, эта девушка и младший лейтенант – худой, строгий, в гимнастерке, туго затянутый ремнем, с орденом Отечественной войны. И танцевали они очень хорошо. Немного медленно, но хорошо.

– Вас как зовут? – спрашивал младший лейтенант.

– Вера.

– А меня Толя. Я вообще четыре года не танцевал.

– Вы хорошо ведете, – девушка посмотрела на него снизу.

– Главное, Вера, чтобы мы не врезались в забор.

– А вы ничего не видите? – спросила Вера.

– Сейчас это не имеет значения, Это все равно что танцевать в темной комнате. Раньше мы это даже любили: тушить свет и танцевать.

– Вы до войны где жили? – спросила девушка.

– В Москве.

– Правда?

– Правда.

– А я еще нигде не бывала.

– Еще успеете, – сказал младший лейтенант.

Они танцевали почти на одном месте. Младший лейтенант осторожно и нежно вел девушку. Женька, Игорь и солдат с костылями смотрели на них. Вид у Женьки был очень довольный.

– От вас земляникой пахнет, – говорил младший лейтенант.

– Это мыло такое, – улыбалась девушка.

– А какой следующий танец, вы не знаете?

– Никакого больше не будет, – сказала девушка. – В девятом часу останавливают паровоз, и полчаса не будет света.

– Жалко.

– Конечно, жалко, – сказала девушка.

– Может, в кино сходим? – предложил он.

– В кино? – удивилась девушка.

– А мне не обязательно смотреть, – младший лейтенант улыбнулся. – Я там и так все помню. Просто посидим рядом.

– Я пойду, – сказала девушка.

Они сидели в темноте зала все рядом: младший лейтенант, его девушка, солдат с костылями, Женька и Игорь.

«Черный ворон, черный ворон,

Что ты вьешься надо мной?

Ты добычи не добьешься,

Черный ворон, я не твой…»

Показывали «Чапаева».

Шел фильм виденный-перевиденный, старый и каждый раз прекрасный. Его любили и те, кто ушел на фронт, и вот сейчас он был близок и понятен Женьке и Игорю, и так же понятен и дорог он мальчикам и девочкам шестьдесят второго года, так будет всегда, потому что была у нас революция и все остальное, и в любом году невозможно будет поверить, что Чапаев не переплыл саженками Уран, что его убили.

Младший лейтенант сидел очень прямо и внимательно смотрел на экран. Девушка положила ему на плечо руку, другой она вытерла слезы: девушки вообще очень часто плачут в кино, но тут уж ничего не поделаешь.

У Женьки и Игоря на лицах было такое суровое выражение, что, казалось, дай им сейчас винтовки в руки – и они начнут стрелять в белогвардейцев, хотя те и на экране.

Солдат, сидевший рядом с Женькой, протянул ему конфету, но Женька отказался – он не отрывал взгляда от экрана, и сам отвел руку с конфетой. Солдат пожал плечами и положил ее себе в рот.

После кино, задумчивые и молчаливые, Женька и Игорь шли по пустой вечерней улице.

Незаметно оказались на пустыре. Садилось солнце, дул прохладный ветер. За пустырем, на склоне, проходила железная дорога, по сторонам которой торчали железные остовы сгоревших вагонов.

Из-за поворота показался длинный тяжелый состав. Запорхали в сумерках искры.

– На фронт пошел, – сказал Женька.

– На фронт.

– Ты не знаешь, скоро война кончится? – спросил Женька.

– Точно не знаю, – серьезно ответил Игорь. – Но, должно быть, уж скоро.

– Скорей бы, – вздохнул Женька. – Надоело со страшной силой…

Состав прогрохотал, и снова тишина.

И вот она наступила, эта ночь, которую ждали столько долгих ночей и дней, о которой думали, в которую верили.

И хотя было уже ясно, что война кончается, известие о победе пришло внезапно.

Среди ночи в городе раздались выстрелы.

Бах! – и в темном небе повисла ракета, и еще одна рядом, и где-то за домами. И солдат на посту у складов запустил длинную очередь трассирующих пуль – так и протянулась в небо яркая пунктирная полоса.

Во дворе госпиталя – необыкновенное для столь позднего времени оживление. Солдаты, белея рубашками и кальсонами, в распахнутых халатах выскакивали на улицу, обнимались.

Кто-то достал спирт, и его честно делил по стаканам пожилой солдат на костылях. «Победа! Эх, жизнь!» – и какой-то совсем молоденький парень скинул халат и от избытка чувств, не зная, куда девать всю эту огромную радость, ухватился за перекладину и закрутил солнце.

Бах! – и над госпитальным двором взлетела и рассыпалась ракета. И взлетел в воздух младший лейтенант в темных очках: его качали. У него прямо на халате, как и у других раненых, были приколоты медали.

А городок проснулся.

Всю войну, и даже сейчас, в мае сорок пятого, окна его домов закрывала светомаскировка. Город по ночам был пустой и темный. Но сегодня люди срывали все, что было на окнах: одеяла, шторы, – город на глазах становился живым. Один за другим оживали дома, в которых, как до войны, мирно горели окна, люди выходили на улицу, обнимались, плакали.

Утро 9 мая было настоящим утром победы: яркое, солнечное. Из ворот пожарной команды вышел оркестр. Медные трубы сверкали, у пожилых оркестрантов был торжественный вид. Взмах дирижера – и оркестр, играя «Утро красит нежным светом», двинулся по улице.

Это была необыкновенная демонстрация. Никто ее не организовывал, не выстраивал в колонны, не руководил. Люди выходили из домов, пристраивались к оркестру и шли. У некоторых в руках были еще довоенные первомайские флажки, а другие несли просто свежую зелень, ветки. Какая-то женщина несла фотографию сына или мужа в военной форме.

Надо сказать, что большинство идущих составляли женщины – молодые, старые – и, конечно, дети. Они шли впереди оркестра, поминутно оглядывались, пели, кричали «ура!» и всячески радовались происходящему. Среди них шли Женька с Игорем, Лена.

Женька поднял руку, как для приветствия, и сделал серьезное лицо: на тротуаре перед громоздким деревянным фотоаппаратом стоял старик фотограф. Вот он накрылся темным платком и приник к камере. Он снимал демонстрацию в день Победы. Где-то в Москве сотни кинооператоров и фотокорреспондентов всего мира запечатлели для истории этот день. Но этот торжественно и немного старомодно одетый старик тоже понимал, что сегодня и он работал для истории.

Сразу за оркестром шли бывшие партизаны из тех, кто по ранениям и по другим причинам не смогли идти на запад вместе с регулярными частями. Здесь были разные люди: рядом с бородатым крепким стариком с начищенными медалями на ватнике шел мальчишка, немного постарше Женьки, но у него тоже поблескивала медаль. Двое несли носилки, в которых сидел безногий улыбающийся парень с орденом Красного Знамени.

Миновав короткую главную улицу, демонстрация вышла к городскому парку. Оркестр перестал играть. Люди остановились в молчании.

Когда-то, до войны, городской парк был большим и зеленым. Можно себе представить старые деревья, ветви которых образуют своды над аллеями, белые садовые скамейки, тишину. Война уничтожила все это. Деревья или срублены, или рассечены осколками. Парк стоял черный, лишь кое-где зеленели побеги.

Здесь были похоронены солдаты и партизаны, павшие при взятии города. И сегодня, в день нашей победы, люди пришли сюда, чтобы почтить их память.

Среди срубленных деревьев на влажной весенней земле стоят фанерные обелиски с красными звездочками наверху.

А вот такой же фанерный памятник, но на нем укреплен пропеллер, а под ним фотография: «Младший лейтенант Анисимов С. А., пал смертью героя в воздушном бою, 14 февраля 1944 г.». И рядом с летчиком улыбается очень молодая девушка с белым воротничком: «Партизанка Аня Стельмахович. Казнена фашистскими оккупантами в мае 1942 года».

И все цветы, все ветки ложатся на могилы солдат. И оркестр в память погибших исполняет «Интернационал».

Утро. Комната освещена солнцем. Женька торопливо вскакивает с раскладушки, протирает глаза. Мать ушла в госпиталь. Сестра спит. Женька надевает свои старые лыжные штаны, куртку, на голову – пилотку, свою часть хлеба – в карман, и бегом на улицу.

Бегом-бегом, надо много за сегодня успеть. Остановился перед домом Игоря. И свистит: Женька умеет свистеть.

Через минуту, застегиваясь на ходу, из подъезда выбегает Игорь. За домом, в кустах, спрятана их тачка. Достали ее, и снова бегом по солнечной улице. Только тачка дребезжит по камням.

Они остановились перед развалинами большого дома, вернее, даже так: несколько взорванных домов образовали эти развалины. Там, среди стен, уже роются ребята одного возраста с Женькой и Игорем.