Текст книги "Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники."

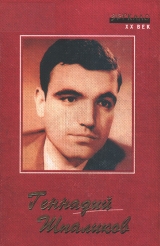

Автор книги: Геннадий Шпаликов

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)

ВСЕ НАШИ ДНИ РОЖДЕНИЯ [22]22

Сценарий написан в соавторстве с С. А. Соловьевым.

[Закрыть]

– Там, за рекою,

Там за голубою… —

просыпаясь, Митя вздрогнул, ясно услышав эти слова. Будто бы ему кто спел их – голосом высоким, чистым и знакомым. Каким-то давним будто бы голосом, но чьим, Митя вспомнить никак не мог.

Митя хотел было снова заснуть – рассвет здесь, внутри старой сумеречной их московской квартиры, едва ощутим был только, – но это ему не удалось, то ли голос его не оставлял, то ли – чей он – опять силился вспомнить, но сон ушел окончательно.

Блуждая, прошел по комнате, вышел на кухню – за окном, посередине московского дворика росло дерево, большое старое дерево, и оттого, что его тоже тронул рассвет, оно казалось сейчас сизым. Это отметил про себя Митя, стоя посередине кухни в пижаме и шлепанцах на босу ногу, – и песенка в голосе вертелась, иногда мелодией только, но вдруг опять обрывки слов выплывали, – и этот голос – он его узнавал:

Там, за рекою,

Может, за Окою —

Дерево рябое…

Дерево отражаюсь в его окне. Сквозь зыбкое движение листвы само лицо виднелось неясно. И казалось не только лицом даже, но частью – этого дерева, листвы, ствола, стекла, – всего частью.

Потом голос затих и исчез совсем. Больше не возвращался. И даже мелодия улетучилась. Тогда он почувствовал, что замерз. Но назад, в теплую постель, все-таки не вернулся. Блуждая, прошел по прихожей, свернул на кухню.

Там тоже был полумрак. Он стоял посередине кухни, опять не слишком понимая, зачем пришел. Мелодия покинула его, и шелест дерева не достигал, но бессонное волнение не исчезло. «Это, наверное, я просто есть хочу», – подумал он, подошел к плите и наугад поднял какую-то крышку. Вилкой подцепил макаронину. Дальше он и сам не сообразил, как все это произошло. Крышка вдруг скользнула между пальцами и со страшным грохотом упала на кафельный пол. Он испугался резкого звука и вздрогнул. Тогда и кастрюля свалилась. Тут же что-то стеклянное разлетелось с жутким звоном. Собака залаяла – рядом совсем – обалдело и громко.

«Ах, какой компот!» – почему-то подумал он, и в прихожей щелкнули выключателем, и там зажегся яркий свет. Он вышел.

– Это что? – спросили.

«У нее довольно приятное сопрано…» – подумал он, но вслух ничего не-сказал. На пороге спальни стояла его жена Светлана – в длинной кружевной рубашке до пят. «Это невероятно, но она смахивает на Джульетту…» – опять подумал он про себя и опять смолчал.

– Это ты? – спросила Света, от света щурясь.

– Это я, – сказал Митя.

Страшно залаяла собака, будто след взяла.

– Что случилось?

– Ничего. Я кушал.

– Что ты кушал? – удивилась Светлана.

– Макароны…

– Матильда! – вскричала вдруг Светлана страшным голосом. – Если ты не замолчишь, я скончаюсь!

Лай смолк, а Мите показалось, что Светлана сейчас рухнет в обморок.

– О боже! – сказали тут явственно и в то же время будто из преисподней.

В свет выкатилось кресло на колесиках. В кресле сидела опрятная старушка в белом одеянии, в буклях и чепце. Все переменилось. Сцена стала походить на бессмертную «Пиковую даму».

– Боже! – продолжила старушка. – Это я скончаюсь!..

– Сейчас же перестань волноваться, мама! – сказала Светлана жарко, с участием и поцеловала старушку в чепец. – Ничего страшного. Митя кушал.

– Что Митя кушал? – спросила старушка строго, с недоверием, не слишком соображая спросонья, что происходит.

– Макароны, – опять сказал Митя.

– Почему макароны? – строга спросила старушка. – Почему ты опять не кушал хек?

Ответить Мите не удалось. Матильда загавкала с новой силой.

– Матильда, смолкни! – крикнула Светлана в пространство, и лай прекратился.

– Я думала – мне все снится. – Все повернули головы. Новое лицо явилось. В дверях другой комнаты заспанно щурилась на них девочка лет пятнадцати. Его дочь, Митина, – Катя, – не его одного, разумеется, – общая их дочь – со Светланой.

– Тебе все спится, – мрачно подтвердила мать.

– А что произошло?

– Ровно ничего, – ответила Светлана просто. – Папа кушал.

– Он почему-то кушал макароны, – пояснила старушка, – хотя мог кушать хек.

При слове «хек» Матильда снова обезумела.

– Я задушу тебя! – крикнула Светлана, и тишина воцарилась.

– Ох! – выдохнула девочка в тишине и прошлепала босыми ногами по прихожей к отцу. – Ох! – сказала она еще раз и чмокнула Митю в щеку.

– Не понимаю, – сказала старушка.

– Чего? – спросила Катя. – Чего вы всегда не понимаете? Ему сейчас, может, сорок пять стукнуло.

– Кого стукнуло? – опять не поняла старушка.

– Мамочки! – сказала Светлана, к старушке не обращаясь. – Прости.

И тоже поцеловала Митю в щеку. В другую.

– Браво! – сказала старушка.

– Мите, мама, сорок пять сегодня исполнилось, – объяснила Светлана. – Поздравь его.

– Да, – горько сказала старушка. – Это склероз. Поди сюда, Дмитрий!

И Митя подошел. Старушка торжественно приложилась к его лбу.

«Ничего, – подумал Митя про себя, согнувшись. – Все-таки она довольно славная старушка. Ничего-ничего… Все пока идет ничего».

Когда же это было? – так давно, что и было ли вообще? – он не верил, конечно, что было, но вот, пожалуйста, – фотокарточка, – документ, можно сказать, – правда, желтая уже совсем, без угла, – и он на ней, жухлый, голый, ползет куда-то, – куда, господи? – его за лодыжку чья-то рука держит, когда-то мать говорила, что это бабка, но никакой бабки он и вовсе не помнил, а оттого и к фотокарточке относился совсем сторонне – никогда она его не задевала, и никогда он не мог соединить себя, каким себя знал, представлял, с этим пухленьким нечто, ползущим в никуда куда-то, да ему и неприятно было это ангельское дитя, – и потом, – дальше – вот под фикусом в кадке с матерью и отцом, боевым военкомом, он в матроске был, – ее, матроску, он слабо припоминал и теперь, – а вот и школа, – первый класс, и дальше – ворошиловские стрелки, – в ряд, со значками на цепочках, – и он в том ряду, – шея то-о-ненькая, – тоже стрелок, – это уже ближе, – тоже далеко, но все-таки ближе, – это он уже припоминать начал, – а вот их выпуск школьный, – они у забора почему-то все стоят, – у длинного серого забора, – что за забор-то? – плац это, – вспомнил, – плац, – водоподготовка, и они, – это сорок третий, – все восемнадцать ребят, весь выпуск их у забора этого, – а в живых осталось трое из восемнадцати, – потому что дальше киша была, – война, – это он помнил, конечно, – если вспоминать начинал, то вспоминал редко, – что-то мешало ему вспоминать про это часто, а помнить всегда и совсем невозможно было, – что-то в воспоминаниях этих его тяготило, – и не страх один только, – вовсе нет, – хотя и страх этот он помнил, конечно, – но не в нем была суть, – другое, – что-то хорошее, страшно сказать, в тех годах его смущало, но что именно, – так припомнить он и не мог, а, честно говоря, – и не хотел, – вот послевоенный он уже, – такой до смешного мирный вузовский выпуск, – большинство в шляпах, – но и здесь толком вспомнить ничего он не мог, – да и мудрено было вспомнить, – их там на этом картонном листке человек сто, может, – и все в кружочках, – а большинство в шляпах, – он и сам-то себя всегда подолгу отыскать не мог, – хотя каждый раз и силился запомнить то место, где его кружочек; а вот, пожалуйста, полюбуйтесь, – у орла, распростершего крылья, – и надпись художественным росчерком: «Ессентуки» – он, Светлана, Катя двухгодовалая, – это уже близко, тут он уже ориентировался, в общем-то, довольно складно.

Господи, да когда же все это было? Да и было ли вообще?

Но вот, – фотокарточки, – документ. А значит, – наверное, было. Было все это. Вот так.

Между деревьев везли каталку. Везли сосредоточенно, серьезно. Везли четверо в белых халатах – крайним справа был Митя. День был прохладный, ясный. Недавно дождик прошел. Трава зеленела ярко.

Вывернулись по дорожке к дому. В кирпичной стене были проломлены ворота. Теперь ворота были закрыты. Собственно не ворота даже – огромный белый лист рифленого железа, по которому очень большими красными буквами написали: «Не курить!». Остановились у ворот. Каталка сверху была прикрыта куском брезента. Тихо было. Брезент хлопал по ветру. Митя подошел к стене, в которую вмонтированы были стационарные кнопки. Одна красненькая, другая черненькая. Митя с усилием прижал красненькую, тут же что-то загудело, рифленый лист с надписью, – погромыхивая, медленно пополз вверх. За листом, за воротами уходила вниз, куда-то в черноту, асфальтовая дорожка.

Взяли каталку и пошли вниз. Растворились в черноте.

Вдруг Митя возвратился. Прижал черненькую кнопку. Опять зловеще загудело, лист пополз вниз. Митя исхитрился и ловко юркнул под закрывающий проем лист. Лист тут же с грохотом упал на землю, и все стихло. Будто и не было. Где-то птички пели.

Теперь везли каталку длинным темным коридором. По потолку вились кабели. Вспыхивали лампочки в проволочных сетках. Везли все так же сосредоточенно, без разговоров. Остановились снова у куска рифленого железа. Не такого, конечно, огромного. Поменьше. Рядом вешалка стояла.

Один из сотрудников снял шляпу и повесил на вешалку. А Митя снова прижал красненькую кнопку. Опять загудело и загромыхаю. Дверь в сторону поползла. За дверью светил яркий свет.

Огромная комната без окон, без дверей была вся облицована белоснежным кафелем. В беспорядке были расставлены железные стулья. На стульях сидели люди. Большинство в белых халатах. Шло научное заседание.

– Вот он! – сказал высокий мужчина с суровым лицом, и все повернули головы.

Митя с товарищами вкатили коляску. Остановились у стены. Взоры всех были обращены на них. Смутившись, Митя отошел к стенке и опять кнопочку прижал. Моторы заурчали, лист погромыхал и стих.

– Прошу секунду внимания! – опять сказал мужчина. Это был профессор, руководитель научного эксперимента, звали его Онанием Ильичом Грибановым. (Онанием вместо Анания записали его по ошибке в метрике, да так и закрепилось на всю его жизнь.) Онаний Ильич ловким движением иллюзиониста сдернул брезент.

На каталке были укреплены колбы, соединенные никелированными трубками, матово светились манометры со стрелками на нулях – все вместе напоминало комбинацию искусственного спутника с радиатором парового отопления.

Трое молча углубились в разглядывание сооружения.

– Коллеги! – сказал Онаний. – Позвольте ознакомить вас наглядно с опытным образцом установки «Синдром 810». Новый вариант «Синдрома», как я уже говорил, отличается чрезвычайно высокой характеристикой диффузионного поля, устойчивостью молекулярных соединений, способных к ионному обмену, поистине уникальной гидрофильностью, векторно подвижен, как интеграф линейных ускорений, обладает надежной термоизоляцией емкостей гидростабилизированиых платформ, с уходом порядка всего одна десятая процента углового градуса в час…

Онаний Ильич перевел дух. Слушали его внимательно.

Пока профессор говорил, Митя бесшумно тянул длинный цветовой фал от устройства к стене, где укреплен был еще агрегат, смахивающий на умывальник с металлической раковиной. Фат Митя надел на медный кран и повернулся к Онанию Ильичу.

– Первый готов, – сказал Митя.

– Так, – сказал Онаний Ильич. – Начнем, помолясь.

Митя подошел к «Синдрому» и прижал ногой маленькую педаль.

Заурчало сразу – внезапно откуда-то сбоку «Синдрома» вылупился небольшой ярко-красный резиновый шарик, который медленно раздувался.

Митя следил за показаниями приборов.

– Сто… – говорил он время от времени. – Сто десять… Сто двадцать… Сто шестьдесят…

«Синдром» гудел все более натужно, угрожающе…

– Сто восемьдесят пять… – сказал Митя и добавил тихо: – Может, хватит?

– Давай! – прошептал Онаний Ильич.

– Сто девяносто пять… – сказал Митя и зажмурился.

– Еще давай!

– Двести, – сказал Митя.

– Стоп! – сказал Онаний Ильич.

Шар покачивался над «Синдромом». Гул стих, и колокольчики замолкли.

– Репард! – Онаний Ильич и протянул руку. Один из сотрудников протянул ему длинную иглу. Онаний Ильич сделал шаг к «Синдрому» и, помедлив мгновение, ткнул иглой в шарик. Шар с оглушительным треском разлетелся на мелкие кусочки.

Митя отер пот. Настала зловещая тишина.

Потом кто-то робко хлопнул в ладоши. Потом еще кто-то. Еще. Научное заседание зааплодировало.

– Вот так, – сказал Онаний Ильич.

К нему подошел человек в белом халате и встряхнул руку.

– Очень интересно, – сказал человек в халате Онанию Ильичу.

– Собственно еще надо расшифровать спектрограмму, – сказал Онаний Ильич с достоинством.

– Разумеется, – сказал человек в халате. – Но тем не менее общий результат вполне очевиден. Поздравляю. От имени всего института поздравляю.

И опять люди на стульях похлопали.

– Коллеги, – сказал Онаний Ильич, подняв руку.

Еще минуту внимания. В этот, как бы сказать, удачный для всех нас день мне приятно сообщить вам, что нашему уважаемому Дмитрию Петровичу Арсентьеву исполнилось сорок пять лет. Ровно двадцать лет назад он впервые вошел в эти стены.

Митя встрепенулся, будто его застигли за чем-то неприличным.

– Не вам говорить, как существен вклад Дмитрия Петровича в создание «Синдрома». Еще в первом, робком «Синдроме» пятьдесят четвертого года была использована пневматическая схема сосудов, основанная на применении так называемого шарика Арсентьева, честь изобретения которого принадлежит Дмитрию Петровичу…

Онаний Ильич смолк, а люди на стульях похлопали.

– Мы тебе, Митя, сюрпризец приготовили, – сказал Онаний Ильич уже Мите лично. – Васенька, давай! – обратился к одному из ассистентов.

Васенька вытащил из угла тюк, закутанный в газеты. Онаний Ильич царственным жестом содрал газету. Взорам присутствующих предстал «Синдром», только уменьшенных размеров.

– Действующий, – сказал Васенька.

– И вот, – сказал второй ассистент, протянув Мите здоровый полиэтиленовый пакет, наполненный разноцветными шариками. Вроде как для пинг-понга.

Онаний Ильич полез в пакет и двумя пальцами вытащил шарик. Поднял его над головой.

– Вот он, – сказал Онаний Ильич. – Скромный шарик Арсентьева. В пакете их ровно двадцать!

И все опять похлопали.

Митя стоял посередине моста. Под мышкой, завернутый в газету, торчал «Синдром». В другой руке он держал пакет шариков. Народу вокруг немного было. Летом Москва пустынная.

По мосту проехал цементовоз. У перил, согнувшись, стоял рыбак с длинной удочкой. Митя встал рядом. «Мне бы пить явайский ром, а я ношу с собой „Синдром“», привычно крутанулось в голове, но обыкновенной радости не доставило. Рыбак молчал. Митя в задумчивости повертел пакет с шариками. Вынул один. Синенький. В речку бросил. Потом красненький. Поглядел. Красиво плывут.

– Балуешься? – спросил рыбак мрачно.

– Чево? – не понял Митя.

– Через плечо, – ответил рыбак мрачно. – Это не помойка.

– Чево? – опять не понял Митя.

– Речка, говорю, не помойка, – сказал рыбак еще мрачнее. – Вся рыба от вас передохла.

– Иди ты знаешь куда… – сказал Митя вяло.

– Это ты иди, – сказал рыбак. – Туда.

– Ладно, – вдруг покладисто сказал Митя.

Поднял «Синдром». И действительно пошел.

– Готово? – спросили.

– Ага, – ответили.

– Давай, – сказали.

В огромной комнате – с большой балконной дверью, выходящей в сад, – было полутемно уже. А может быть, это так казалось – от старого пианино с латунными подсвечниками, от резного ли буфета, уставленного закусками, от старомодной ли висячей люстры со стеклярусом – только в комнате сумеречно было. Таинственно. Да еще громадная картина в золоченой раме, изображающая человека в лосинах и мундире на боевом коне среди взрывов. За окном огромным, за балконом вечер еще не начинался.

– Пускаю, – сказала Катя, Митина дочь.

Народу в комнате было немного. Гости еще только начали собираться.

Трое Катиных одноклассников сиротливо сидели у стены, одинаково закинув ногу за ногу.

Юлия Павловна – Митина теща – в большом кружевном жабо с брошью сидела у себя в углу в покойных, правда, продранных уже вольтеровских креслах, и давний ее поклонник – Серафим Лампадов, гордый сухой старик, – привычно сидел рядом. Выглядел он тоже празднично – в синей «бабочке» в мелкий белый горошек.

Васенька – Митин сослуживец – маялся на стуле, возле бутербродов. Света – Митина жена – сидела посередине комнаты на низком пуфике, прикрыв глаза. Катя возилась с чем-то, стоящим на крышке пианино.

– Ну что ты тянешь? – спросила Светлана.

– С непривычки. Рука дрожит.

– Чего дрожит? – поинтересовалась старушка.

– Пустое, – сказал Лампадов.

– Готово, – сказала Катя.

Все затихли.

– …Эта пластинка… – раздаюсь вдруг, – …познакомит вас с тем, что такое стереофония, и поможет наладить аппаратуру…

Опять мгновение было тихо, и все в комнате сидели тоже очень тихо и неподвижно, уставившись в пространство. Вдруг музыка грянула, отчаянно, бравурно, – с разных сторон обрушились скрипки, медяшки труб, тарелки звенели празднично, барабан торжественно ухал.

– Вот это да! – наконец выдохнула Света.

– Забалдеть, – сказала Катя, застывшая как истукан. – Царский подарок.

– Кому? – поинтересовалась старушка.

– Вероятно, Димитрию Петровичу, – пояснил Лампадов.

Скрипки возносились под небеса и падали в пропасть.

– Вы слышите ложечки? – спросила Света.

– Какие ложечки? – не сообразил Васенька.

– Там. В оркестре, – пояснила Света.

Действительно, бились в трепете ложечки.

– Что, собственно, дают? – наконец сказала бабка, натруженно прислушиваясь.

– А-а? – спросила Катя, приложив ладонь к уху.

– Бабушку интересует, вероятно, что играют? – прокричал Лампадов.

– Щедрин – Бизе, – проорала в ответ Катя, – «Кармен».

– Все-таки это довольно нахально, – вдруг сказала бабка. – Щедрин – Бизе…

– Чего? – не расслышала сквозь оркестр Катя.

– Бабушка удивляется, почему Щедрин – Бизе?.. – проорал Лампадов, и жилы на шее у него вздулись. – Почему не просто Бизе?..

– А Бах – Бузони? – проорала в ответ Катя.

– Что вы разорались? – недовольно сказала Света. – И сделайте все-таки потише. Это невозможно.

Катя сделала потише.

– Бузони-музони… – вдруг неожиданно сказал Васенька, – а Мити все нету…

И покраснел.

На столе – модель «Синдрома».

– Поразительная вещь, – сказал Митя пожилой женщине. – Уникальная.

Она сидела в середине темной комнаты, от пола до потолка забитой какими-то поблескивающими экспонатами. Громоздились разломанные пианолы, книги, опять медяшки оркестрантов, – а вверху очень яркая горит электрическая лампочка.

Митя неподалеку с оберточными газетами в руках.

– И вы говорите, что хотите передать это в дар музею?

– Хочу передать, – сказал Митя твердо. – В дар.

– Безвозмездно, говорите?

– Абсолютно безвозмездно, – подтвердил Митя. – Я в принципе против частных коллекций. А вы?

– Да, пожалуй…

– Я не сравниваю, конечно, – но вы могли бы хранить дома подлинного Леонардо?

– Нет. Не могла бы…

– Вот видите, – сказал Митя удовлетворенно. – Мы не варвары. Не гуммы.

– Ну да.

– К тому же агрегат действующий… – обнадежил Митя. – У вас водопровод далеко?

– Нет.

– Поди сюда, милый… – позвал Митя, и от стены отделился худой парень в синем халате. Сквозь сильно увеличивающие очки глаза его глядели почти безумно.

– Тяни фал, – сказал сурово. – К водопроводу. И на кран надень. Потом жди команды. Понял?

– Понял, – сказал парень и пошел с фалом.

– Готов? – крикнул Митя.

– Готов!

– Пуск! – крикнул Митя.

– Чего?

– Я говорю, кран открывай. Воду пускай. Смикитил?

– Смикитил.

Митя нажал педаль. Модель заурчала. Опять красный шарик вздуваться стал. Перед лицом зачарованной женщины.

– Перекрывай гидравлику.

– Понял, – крикнул парень, и аппарат затих.

– Ну, репарда у вас, конечно, нету… – сказал Митя грустно.

– Нету, – подтвердила женщина.

– Заколочку одолжите, – попросил Митя.

Она вынула заколку. Митя ткнул заколкой в шарик. Он с грохотом разлетелся. Все шло как по нотам.

– Это фантастика! – сказала женщина потрясенно.

Парень мигал огромными глазами сквозь очки.

Между тем день рождения Мити пребывал в довольно странном состоянии: он как бы уже и начался, но в то же время никуда не сдвинулся.

Гости неопределенно слонялись по квартире. Гостей прибавилось. Был тут и второй Митин коллега с женой. Подошел третий. Коллеги сгрудились вокруг стола с закусками, друг на друга не глядели, томились. Меланхолически перебирал клавиши Гоша Струйских – красивый седоватый мужчина, журналист-международник – старый друг дома.

Катины приятели все так же сидели на стульях вдоль стены. – Может быть, мы пойдем уже?.. – тихо спросил один из приятелей Катю.

– Тебе чего – не сидится?

– Сидится, – ответил приятель и замолчал.

– Может, есть хочешь? – опять спросила Катя.

– Да, – сказал приятель, по совсем не тот, которого Катя спрашивала.

– Сейчас жвачки дам, – пообещала Катя. – Струйских привез, с экватора.

Струйских перебирал клавиши, и, казалось, ему нравилось. Зажевали жвачку.

Тогда бабушка спросила:

– Это что?

– Это жвачка, – объяснила Катя.

– Дай пожевать, – приниженно попросила бабка.

И Катя дала. И сослуживцам дала. Только Струйских не взял. Не хотел. Жевали.

Тут звонок раздался.

– Слава тебе, господи! – сказала Света.

Пошла в прихожую.

Собака залаяла. Все оживились.

За дверью стоял Онаний Ильич Грибанов с супругой.

– Это мы, – сказал он громко.

Митя оживленно шагал по предвечерней улице. «Синдрома» с ним не было. Только пакет с шариками. Настроение поправилось.

– Гражданин конструктор! – закричали сзади, и Митя на всякий случай обернулся.

Размахивая руками, вытаращив увеличенные за очками глаза, за ним гнался парень из музея. Митя втянул голову в плечи и бросился бежать. Бежали по-спортивному. Споро. Потом дыхание у Мити начало сдавать. Пучеглазый чуть на него не налетел.

– Тебе чего? – спросил Митя.

– Вас просят вернуться… – задыхаясь, сказал парень.

– Вот, – сказал Митя решительно и показал кукиш…

– Гражданин конструктор! – опять сказал парень, догнав его вновь.

– Дар есть дар, – сказал Митя грубо. – Мое дело подарить. Ваше дело – дальше думать…

– Я хочу сказать… – начал парень, но Митя перебил:

– Подарки не отдарки. Соленая печать – назад не ворочать.

– Да не в этом дело… – пытался вклиниться парень.

– А в чем? – спросил Митя с вызовом.

– Вас сфотографировать требуют. На стенд. Фотография в экспозицию пойдет…

– О, мама дорогая… – грустно сказал Митя.

Но ему опять полегчало.

День рождения, в общем-то, катился. Уже бутерброды жевали. Пить, правда, не пили, но уже ели.

Говорил теперь Гоша Струйских, говорил негромко, но все слушали:

– Аллопатин, гомеопатии… Все хорошо, конечно. Все, в общем… мало… А вот полюбуйтесь-ка, Тибет… Дичь, скажете, юрты, кибитки, китайцы, нанайцы, – а медицина феноменальная… И глубоко интеллигентная… Нирвана. Полное отсутствие всяких эмоций… И все секреты у монахов. Древние книги, черная магия… Шутки-шутки, а это еще человечество посмотрит, где черненькие, а где беленькие… Вы нас черненькими полюбите… Ха-ха-ха!.. – Гоша поперхнулся бутербродом и закашлялся.

Катя несколько раз стукнула его по спине.

– Вот так в дыхалку заскочит, и каюк, – сказала Катя.

– Чего заскочит? – поинтересовался Гоша.

– А чего хочешь, – объяснила Катя. – И никаких монахов.

– Катя, не мешай, ради бога, – строго сказала Света. – Ну-ну, Гоша.

– Вопрос в том, как до них добраться…

– До кого? – вклинилась Катя.

– До монахов, – объяснил Струйских. – Больному Гималаи не одолеть, а монахи вниз спускаются редко…

– А вы как же? – опять спросила Катя. – Через Гималаи?

– Да, – сказал Струйских. – На вертолете.

– А вертолет откуда?

– Падишах дал.

– А падишах откуда?

– Мы с ним в теннис играем…

– Ясненько, – сказала Катя.

Между тем у бабкиного кресла тоже текла беседа. Светская. Бабка давала объяснения к фотографиям, которых развешано было видимо-невидимо – за креслами, от пола до потолка.

– …Это я в «Весне священной»…

Фотографии рассматривал Онаний Ильич с супругой. И Серафим Лампадов был рядом. На всякий случай.

– А рядом, вот, полюбуйтесь, Фокин… Танцовщик был не без полета, но человек тяжелый… Немирович, пожалуйста… Одевался всегда прекрасно… Он ничего был… Славный. Нет-нет, это не я. Но мы похожи были. Нас частенько путали. Это актриса Корша Катенька Полевицкая читает стихи Блока на смерть Веры Федоровны Комиссаржевской… А это, – это позднее уже… Это Митя… Димитрий Петрович… Вот под этой кадочкой… – бабка показала кадку под окном, – перед войной…

Милый какой! – сказала жена Онания Ильича.

– Да, милый, – сказала бабка и тяжело вздохнула.

– Головку чуть повыше!

Митя стоял у беленой стенки с «Синдромом» в руках.

– Склонитесь к агрегату… – попросили.

– Так хорошо? – спросил Митя.

– Хорошо.

Потом вспыхнул свет – на мгновение – яркий, и изображение застыло. Митя и впрямь был мил.

Бабка продолжала давать объяснения. Катя металась сзади.

– Это – узнали, конечно, – Федор Иванович… Ну, конечно же… Шаляпин…

Неужели Шаляпин? – спросила жена Онания Ильича. – Вы его близко знали?

– Довольно, – уклончиво сказала бабка. – Я его отлично помню: блондин, хорошего роста…

Большой талант, – согласился Онаний Ильич.

– Сгубил себя, – огорчилась его жена.

– В изгнании, – пояснил Онаний Ильич.

– Даже птице не годится жить без родины своей, – встряла Катя. Никто ей не ответил.

Митя стоял в автомате. Бросил монетку. Номер набрал.

– Катя! – сказал он в трубку. – Слава богу! Почему слава богу? Ни почему. Как мать? Печально…

Катя шептала в телефон:

– Это, отец, цирк какой-то, все сидят, тебя ждут…

– Кто сидит? – поинтересовался Митя.

– Твои из лаборатории. Профессор с женой…

– Ну?

– Васенька, Кирилл Сергеевич с женой, Лягин…

– Выпивают?

– Нет, тебя ждут…

– Лампадов там?

– Конечно.

– Бабка про Шаляпина рассказала?

– Еще как!

– Гоша про Хусейна?

– Какого?

– Короля. Второго. Хусейна второго.

– Нет, он сегодня про монахов.

– Молодец. Не штампуется.

– Ты едешь или не едешь?

– Лечу.

Митя вышел из будки. Вечерело. «Пора бы пить яванский ром, но силы все забрал „Синдром“», – опять подумал он вяло. Покрутил пакетом с шариками. И пошел.

– Эта пластинка… – опять сказали, – познакомит вас с тем, что такое стереофония…

Оркестр грянул. Все сидели тихо, умаявшись. Никто не разговаривал.

Катя услышала звонок. И собака залаяла. Никто внимания уже не обратил. Катя открыла дверь. Митя стоял на лестнице. Музыка гремела. Митя глядел невесело, устало.

Онаний Ильич качал в воздухе стопкой:

– …Хочу вспомнить сегодня одну старую притчу. Некий прохожий увидел в жаркий день усталых людей. Они таскали камни, изнемогая под тяжестью груза. И лишь один из них трудился радостно. «Что ты делаешь?» – спросил его прохожий. – «Я строю Шартрский собор», – сказал ему гордо человек, отирая нот. – «Но ты таскаешь камни?..» – недоумевал прохожий. – «Да, – ответил труженик, – но камни эти ложатся в стены собора, а значит, я строитель его». Митя свой камень в собор науки уже заложил. Камень – это я фигурально. Но «шарик Арсентьева» бьется во множестве гидроприборов. Я ценю в тебе, Митя, человека на своем месте.

– Обыкновенного человека – на своем обыкновенном месте… – поддержал Митя.

– Ну да, – сказал Онаний Ильич.

– Спасибо, – сказал Митя. – Очень мило. И про собор. Одну минуточку.

Митя потянулся к полке и достал книгу.

– Что это? – спросил профессор.

– Это, Онаний Ильич, «Стоматологические отклонения у детей дошкольного возраста». Шестое издание. Исправленное и дополненное.

– Понимаю, – сказал Онаний Ильич, ничего не понимая.

– А это, Онаний Ильич, – я. – И Митя показал профессору фотографию ребеночка, которому кто-то пальцем оттягивает щеку, а за щекой у него – два зуба. – Глава называется «Занимательные отклонения». У меня в этом возрасте совершенно не ко времени прорезались два коренных зуба. И не на том месте. Меня тогда снимали. Зубы потом выпали, а фотокарточка осталась…

– Митя, зачем это? – спросила Света устало.

– Занятно, – сказал профессор.

– Да, – подтвердил Митя. – Я был незаурядным ребенком. В этой книге меня называют феноменом. Мне иногда кажется, что шарик Арсентьева всего лишь малое следствие стоматологического казуса…

– Ну-ка, покажи… – заинтересовался Васенька, и Митя показал ему книгу.

– Это ты? – удивился Васенька.

– Я, – подтвердил Митя.

– Не ври, – сказал Васенька грубо.

– Вот те крест, – сказал Митя и перекрестился.

– Не богохульствуй, Димитрий, – сказала бабка и тоже подняла рюмку, – но это в самом деле он.

– Я, – подтвердил Митя мирно.

– Ноги балерины – ее карьера, – ни к селу ни к городу сказала бабка. – моя судьба…

– Бабушка, – протянула укоризненно Катя. – В такой день…

– В такой день говорить можно все, – сказал Митя.

– Что делать, Митя? – сказала бабка совсем туманно. – Да и ты не виноват. Такова судьба. Смирись, гордый человек, сказала я себе. А в тебе полюбила свою боль, утрату. И горбатые дети – для матери все дети. А ты, Митя, мне ближе сына…

Бабка умолкла так же внезапно, как начала. Никто ничего не понял.

– Будь здоров, Митя, – сказал находчивый Онаний Ильич, и опять все оживились.

Катя играла на пианино. Серафим Лампадов пел. Пел прочувствованно и с душой.

Слушали его внимательно. Все-таки трогательный старик. Похлопали.

– А теперь я, – сказал вдруг Митя.

– Ну почему же – ты? – спросила Лера.

– Ни почему, просто петь охота, – Митя протиснулся к пианино и встал на место Лампадова. – Катя, давай! – сказал он дочке.

– Может, не надо? – слабо спросила Катя.

– Надо, – сказал Митя, и Катя проиграла вступление.

Митя начал. Песня была довольно старая, популярная когда-то:

Или ты забыла

Кресло бельэтажа?

Оперу «Русалка»?

Пьесу «Ревизор»?

Дальше шло про «тихие аллеи сада „Эрмитажа“» и про «серьезный, тихий разговор». Митя пел, вошел кто-то и, не мешая певцу, тихо встал в дверях. Митя споткнулся на полуслове.

– Это кто? – спросил он в полумрак.

– Это я, – ответили оттуда, – Леша.

– Какой Леша? – спросил Митя. – Зажгите свет.

Свет зажгли. На пороге стоял плотный человек средних лет с мужественным лицом. Он был одет в кожаную куртку, одна рука – забинтована и торчала отдельно от человека, вроде наперевес. В другой был большой пакет странной формы, завернутый в оберточную бумагу и перевязанный бечевочкой.

– Леша? – удивленно спросил Митя и вдруг узнал.

Сидели на кухне друг против друга.

– Ах, сколько лет, сколько зим! – все повторял Митя. – После школы, постой, – это сорок третий… ай-ай-ай… А как же ты вспомнил?

– Да я книжку нашел. Старую. Там все дни рождения помечены. И ты. Крестиком…

– Крестиком?

– Крестиком.

– Жалко.

– Что жалко?

– Что крестиком. А что у тебя с рукой?

– Да так. По работе, – уклончиво сказал Леша.

– А где работаешь?

– Там же…

– Где – там?.. – спросил Митя осторожно.

– Миры – антимиры… Эффекты, в общем.

– Эффекты?

– Ну да. Мирные. Надмирные. Чертовщина.

– В каком смысле?

– В прямом. В основном в театрах, – охотно объяснил Леша. – Пиротехника. Трюки.

– Смурная работа, – посочувствовал Леша.

– Денежная?

– По-разному, – сказал Леша. – Сдельная. Тяжело.