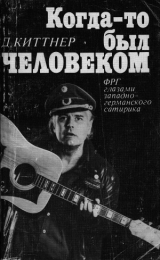

Текст книги "Когда-то был человеком"

Автор книги: Дитрих Киттнер

Жанр:

Прочий юмор

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)

Буржуазная пресса старалась отвлечь внимание от случившегося, подняв шум вокруг предстоящей избирательной кампании в бундестаг: кому нужно «дразнить гусей», особенно в такой момент? Ганноверские местные газеты также походя осветили это важнейшее событие. Теперь же, в частной беседе, коллеги журналисты не стесняясь расписывали мрачные последствия, которые влекло за собой принятие чрезвычайного законодательства, но изливать свое недовольство на страницах газет они не решались. Более того, они считали это совершенно бесполезным.

«Ну кто будет читать все эти пламенные передовицы? – ввернул один из них, защищаясь. – Людям подавай только скандальные фотографии».

Вот тут меня и осенило; я начал развивать перед коллегами свой замысел. История эта – под названием «Человек в противогазе» – позднее попала в газеты.

Впервые после 1945 года боннское правительство включило в пакет законов о чрезвычайном положении меры по противовоздушной обороне – с явной целью психологически готовить население к возможной войне. При внимательном рассмотрении все эти меры были неэффективны, более того – нелепы. Единственная их цель успокоить граждан и предоставить сторонникам «холодной войны» больший простор для их действий в конфликтных ситуациях. Изданное федеральным правительством «Пособие по гражданской обороне» больше походило на сборник анекдотов, нежели на учебник. В качестве надежного средства защиты рекомендовалось, например, использовать портфели или папки. Для детей предусматривалось обязательное ношение (даже в мирное время) опознавательных жетонов. Каждому гражданину вменялось в обязанность создавать крупные запасы продовольствия. Официальное название этому было «Акцион айххёрнхен» («акция б елка»), я называл это «Акцион вайххирнхен» («акция слабоумных»).

Порывшись в своем реквизите, я извлек старый противогаз и противовоздушный защитный шлем эпохи конца «тысячелетнего рейха». Как это сказал тот журналист: на сенсационную фотографию в газете обращают куда больше внимания, нежели на какую-нибудь передовицу? Чего не сделаешь во имя просвещения! И я решился.

Несколько дней спустя, нацепив противогаз и шлем, облачившись в приличный серый костюм и прихватив под мышку «Пособие по гражданской обороне», я направился в «Крёпке», популярное в те годы кафе на открытом воздухе в самом центре Ганновера, где скрипач подходит прямо к столикам. Войдя, я стал оглядываться в поисках места. Удивленным посетителям кафе я намеревался разъяснить, что если федеральное правительство в обязательном порядке вводит опознавательные жетоны для детей в мирное время, то оно, очевидно, руководствуется соображением, что «в случае возникновения конфликта» времени для объявления тревоги практически не останется. А стало быть, и родители не сумеют воспользоваться шансом «быстро надеть своим отпрыскам опознавательный жетон на шею, что должно впоследствии облегчить опознание детских трупов». У меня-де у самого существуют подобные же опасения, что времени для объявления тревоги не будет, а потому я на всякий случай ношу с собой экипировку для самообороны.

Дитрих Киттнер в кафе. Пока ещё все спокойно…

Но до такого изложения законов в духе Швейка дело не дошло. События развивались несколько иначе, нежели было запланировано.

Для начала: ожидаемого шока у публики мой наряд не вызвал. Посетители, разморенные полуденным солнцем и благодушно настроенные, реагировали на появление страшилища, как на веселое развлечение. С разных сторон мне даже предлагали присесть и выпить чашку кофе. Я приблизился к столику, попадавшему в объективы камер приглашенных заранее фотокорреспондентов, вежливо приподнял шлем и осведомился у двух симпатичных молодых дам, наслаждавшихся летним солнцем и напитками, не будут ли они против…

Пожалуйста: дамы охотно подвинулись. Теперь, по моему плану, должен был появиться метрдотель и указать мне на дверь. Тогда бы я громогласно, во всеуслышание объяснил, зачем и почему… Газетчики, получив свой сенсационный снимок, были бы вынуждены в текстовке написать, чем вызван этот маскарад, и моя миссия была бы выполнена.

Но вместо метрдотеля появилась полиция. Я вежливо снял противогаз и, твердо взглянув в глаза закону, спросил, что угодно господам.

Полиция арестовывает Киттнера

В ответ мне было приказано немедленно снять шлем и проследовать за фалангой хранителей правопорядка в отделение. Только я хотел начать объяснения, как мой шлем исчез в руках одного из полицейских. Я спросил, в чем причина моего ареста: может быть, я ненароком нарушил одно из существующих федеральных предписаний о порядке ношения одежды?

Не вступая в дискуссии, люди в униформе взяли меня в кольцо и повели к машине.

Я громко протестовал против задержания. Кое-что из того, что я проходил на юридическом факультете, у меня осталось в памяти. И я был убежден, что подобный арест разрешен по закону только в случае, если меня захватили на месте преступления или совершения проступка, угрожающего общественной безопасности и порядку, когда нет других средств ликвидировать эту угрозу, или же при наличии ордера на арест. Ни одной из этих предпосылок, на мой взгляд, не было – не рассматривать же как угрозу безопасности тот факт, что я был одет не по моде.

Я развернул свое удостоверение личности, несколько раз предложил полицейским взглянуть на него, чтобы лишить их возможности позднее утверждать, будто они доставили меня в участок с целью выяснения личности, и потребовал отпустить меня.

Публика, привлеченная присутствием полицейских, также протестовала – вокруг нас к этому времени столпились любители поглазеть на происходящее.

Ситуация для полицейских становилась неприятной. Но, несмотря на мои протесты, представители власти затолкали меня в свою машину и увезли.

В участке меня продержали битый час. Начальник долгое время созванивался со своими вышестоящими: никто точно не знал, какой конкретно проступок мне можно инкриминировать. Я потребовал, чтобы мне дали возможность связаться по телефону с женой или адвокатом.

– А вы вообще-то в состоянии заплатить за разговор? – последовал ответ. Я выложил одномарковую монету на письменный стол.

– Разменять не можем.

– Оставьте сдачу себе.

– Не имею права, – возразил неподкупный страж.

Мне удалось наскрести требуемую сумму из одно– и пятипфенниговых монет.

– Нет, сейчас звонить нельзя, вы мешаете несению службы, – сменил аргументацию обер-шериф.

Я настаивал на своих правах, ссылался на закон. Тогда начальник отделения перестал со мной церемониться: – Если вы сейчас же не сядете на стул, вон там, в углу, и не будете оставаться на нем, я немедленно отправлю вас в камеру этажом ниже. Я испуганно замолчал. Позднее я узнал, что может означать «этажом ниже». В народе эта крутая лестница в подвал снискала себе печальную известность: болтали о подозрительных «падениях», при которых задержанные часто получали такие серьезные увечья, каких не бывает, когда человек случайно оступится.

Мой адвокат, которого проинформировал кто-то из журналистов, со своей стороны в течение всего этого времени безуспешно пытался дозвониться до меня: полицейские отвечали, что они якобы не знают, где я нахожусь. Так официально я «исчез» на целый час.

Только после того, как один из журналистов в поисках информации переступил порог участка и узрел меня там, ситуация разрядилась. Я был счастлив получить свидетеля и тем самым вновь установить контакт с внешним миром. Сразу же после этого меня отпустили домой с наказом «больше никогда этого не делать».

Позднее против меня было начато расследование (мне инкриминировалось «грубое нарушение общественного порядка»), но вскоре его приостановили. Неловко, согласитесь, обвинять в «нарушении общественного порядка» того, кто следует букве Закона о гражданской самообороне.

Но цель акции была достигнута. Сенсационный снимок обошел все газеты, в ту пору еще не привыкшие к акциям внепарламентской оппозиции. Мы даже получили вырезки с сообщениями из зарубежных газет. Большинство изданий использовали эту историю как повод для критического комментирования законов о «самообороне». Обсуждались смысл и бессмыслица неприкрытой попытки психологической подготовки к войне, а этого я и добивался.

Мне оставалось только выяснить для себя один принципиальный вопрос: насколько гражданин имеет право отклоняться от норм ношения одежды, дабы его не обвинили в том, что он угрожает безопасности и порядку? Мой адвокат и я попытались вначале сделать это юридическим путем – безрезультатно. Примерно год спустя комитет по правовым вопросам земельного парламента Нижней Саксонии установил, что «в правовом отношении действия полицейских по отношению ко мне были "безупречными"».

И только через десять лет мои действия были признаны правомерными, что одновременно явилось звонкой оплеухой комитету по правовым вопросам. В одном серьезном учебнике для будущих юристов все происшедшее со мной приводится в качестве примера под рубрикой «Упражнения средней трудности для начинающих». Озаглавлена эта история «Кабаретист с противогазом». После подробного (на семнадцати страницах) анализа случившегося авторы учебника приходят к выводу: «Меры, предпринятые полицией против Киттнера, можно квалифицировать как нарушение закона». Таким образом, этот случай стал классическим примером полицейского произвола.

По этому учебнику обучается нынешнее поколение юристов в ФРГ. Извлекли ли они – ив первую очередь полиция – из этого уроки, я еще когда-нибудь при случае проверю.

КАК МЕНЯ ОДНАЖДЫ СОВЕРШЕННО НЕ ПОНЯЛИ

Когда наш ансамбль в 1960 году готовил первую программу, мы с женой жили в маленьком деревянном домишке на склоне горы, прямо над Гёттингеном. Мы выбрали его, поскольку у нас всегда было туго с деньгами. С октября по апрель ходить там можно было только в резиновых сапогах, благо они дешевы, а в холодные вечера нередко приходилось отрываться от писанины, чтобы над огнем еле коптившей керосиновой печурки отогреть закоченевшие пальцы. Но великолепное лето с лихвой вознаградило нас за нехватку комфорта зимой. Мы провели его в буквальном смысле за столом под сливовыми деревьями.

Весь наш коллектив собирался каждые два дня в саду не только потому, что у нас не было репетиционного зала. Вдоль границы участка шла тропинка, на которой частенько можно было видеть гуляющих. Таким образом, нашей первой, к сожалению, не приносящей Дохода публикой были граждане, которые, взобравшись порой на забор и покачивая удивленно головами, пытались понять, что у нас там происходит. Попытки эти были безуспешными: с такого расстояния можно было расслышать в лучшем случае обрывки фраз. Однако кучка странно одетых и оживленно жестикулирующих (в соответствии с разработанной мизансценой) людей была достаточно необычна, чтобы тот или иной прохожий не возымел время от времени желания задержаться у дырявого забора. И в самом деле, кому могло прийти в голову, что в саду репетируют?

Ударным номером нашей программы был скетч под названием «Судите и не будете судимы». Речь в нем шла о тех (к сожалению, за прошедшие годы тема не потеряла своей актуальности), кто во времена нацизма занимался судопроизводством и, не понеся никакого наказания, сохранив и места, и привилегии, продолжает вершить «право» в соответствии с неизменными традициями, словно ничего не случилось.

Кульминацией сцены, изображавшей слушание дела, был момент, когда для всех троих ее участников – судьи, адвоката и обвиняемого – в пылу схватки оживает прошлое и они в едином порыве вскидывают руку в нацистском приветствии. Для правильного понимания сцены важно было не переиграть, и потому мы вновь и вновь, до полного изнеможения репетировали этот кусок – ив саду тоже.

Во время одной из пауз я заметил одинокого зрителя. Это был прилично одетый мужчина лет сорока, судя по виду, какой-нибудь бравый учитель. Он энергично поманил меня и, когда я подошел, тоном заговорщика прошептал: «Молодой человек, то, чем вы здесь занимаетесь, слишком опасно». До меня не сразу дошло, что он имеет в виду, и я с непонимающим видом уставился на него. Тогда он объяснился: «Это хорошо, что есть еще молодежь, которая не продала своей чести союзникам. Но поймите, сад просматривается со всех сторон. Вы можете нажить себе кучу неприятностей, это неразумно. Сегодня нужно действовать осторожнее». Я все еще не мог найти слов. Тогда «соратник» заметил фамильярно: «Знаете что, навестите меня как-нибудь, мы обо всем поговорим спокойно… Есть другие пути».

С этими словами «доброжелатель» протянул мне визитную карточку и четким немецким шагом стал спускаться с горы. Он и в самом деле оказался учителем средней школы, хотя и немного неосторожным. А может, и нет.

Мы были молоды тогда и потому оставили все это без последствий. А жаль, думаю я сейчас.

Кто-то не стесняется нацистской символики и сегодня…

КАК ОДНАЖДЫ ПОЛИЦИЯ «ПРЕСЛЕДОВАЛА» БЕЗЗАКОНИЯ НАЦИСТОВ

Как-то однажды поздним вечером, возвращаясь с гастролей, мы остановились в небольшой, но приличной гостинице в старой части города. Это было здание старинной архитектуры с круглыми толстыми стеклами в окнах. И нам показалась уютной, почти домашней атмосфера в зале с низкими сводами, с клетчатыми скатертями на столах и запахом жареной картошки. Несколько припозднившихся гостей, заглянувших сюда, вероятно, после театра, вполголоса обсуждали городские сплетни.

Мы ждали заказа, а тем временем мой коллега Вилли Вайст-Бош, рассматривавший выставленные на обозрение пивные кружки и оловянные тарелки, обнаружил антиквариат особого рода: маленький настольный черный флажок с вышитыми на нем серебряными рунами – эмблемой СС, руководимой Гиммлером организации, объединявшей преступников, на совести которых миллионы убитых.

Мы сняли эту мерзость со стены и подвергли тщательному осмотру. Вокруг блестящих, вышитых серебром символов можно было прочесть и вышитый готическими буквами девиз этой организации убийц и палачей: «Моя честь – в верности».

Сомнения быть не могло: здесь спустя десятилетия после бесславного конца коричневых орд открыто выставлялись на всеобщее обозрение нацистские символы веры! Редко нашу труппу охватывало такое единодушное возмущение и гнев. Особенно это поразило Вилли. Он, который никогда не упускал возможности пошутить, сидел подавленный, бледный как мел, бормоча: «Так вот оно как…» Вилли не раз рассказывал нам, что нацисты уничтожили почти всю его семью в концентрационном лагере.

Мы позвали хозяйку и гневно потребовали у нее объяснений. Она поразила нас полным непониманием случившегося. «Чего вы от меня хотите? Эти господа проводят здесь заседания, это мои лучшие клиенты, не могу же я… Это же всего лишь ХИАГ, она не запрещена». И она показала нам обратную сторону лоскутка. В самом деле, так же аккуратно, как и на лицевой стороне, там было вышито: «ХИАГ, организация взаимопомощи бывших членов СС, товарищество г. Хамельна».

ХИАГ действительно существует. Возмутительно, но факт, она в Федеративной республике не запрещена. Это официальная организация закоренелых эсэсовцев (среди них есть депутаты бундестага), тоскующих, пользуясь попустительством государства, на своих сборищах о померкшем «блеске» третьего рейха. И возможно, не только мечтающих. Они, в чей адрес нередко поступают официальные приветственные адреса, регулярно устраивают свои встречи, и я не решаюсь даже подумать, что там эти господа обсуждают во время застолий после официальной части. Во всяком случае, от единодушных излияний на страницах «Фрайвиллиге», официального органа этого союза, просто тошнит. Активистов или тихих сторонников ХИАГ можно встретить на всех сборищах старых или новых нацистов.

Итак, в этой гостинице «братья» регулярно устраивали свои «бдения», и хозяйка отказывалась убрать мерзкий настольный флажок.

Я обратил ее внимание на то, что «публичная демонстрация эмблем национал-социализма», как об этом говорится в законе, наказуема. Бесполезно.

Мне не оставалось ничего другого, как позвонить в ближайший полицейский участок. Я изложил суть проблемы и попросил прислать кого-нибудь, кто был бы полномочен конфисковать эту мерзкую тряпку и положить конец скандалу.

Через полчаса и в самом деле появились двое полицейских. Они вначале пошептались с хозяйкой, сидевшей за стойкой в соседней комнате. Только потом подошли со служебным выражением на лицах к нашему столу. «Вы звонили? В чем дело?» В чем было дело, они, конечно, уже знали от хозяйки, но видимость беспристрастности следовало сохранить. Мы рассказали еще раз обо всем и предупредили, что хотим подать заявление о возбуждении дела.

«Что вы так горячитесь? – попробовал успокоить нас один из полицейских и добавил несколько язвительно: – Вас никто не принуждает ходить сюда».

Стоявшая рядом хозяйка поняла намек и объявила, что отныне нам запрещено переступать порог ее заведения. Полицейский, однако, не стал развивать эту тему, на первый раз ему было достаточно простой угрозы. Если понадобится, дело можно будет повернуть совсем иначе. «Дайте нам сначала выяснить кое-что другое, – сказал он, – у вас всегда будет время показать этим людям…» И после значительной паузы: «На дверь».

Его коллега заявил совсем уж цинично: «Вас никто не заставляет смотреть на этот флажок. Смотрите в другую сторону!» И, обращаясь к Вилли, который взволнованно пытался объяснить, как оскорбляет его этот символ нацизма: «А вы-то что вообще можете об этом знать? Вы слишком молоды для этого».

Так мы еще препирались какое-то время, но, несмотря на ссылку на ясно сформулированные параграфы закона, стражи порядка не хотели действовать.

В конце концов я, собрав всю свою выдержку, заявил служителям закона: «Если вы сейчас же не конфискуете этот предмет, я подам официальную жалобу на вас. Вы отвечаете за каждую минуту, которую этот флажок будет находиться здесь. Вы покрываете преступные действия». Полицейские отошли немного в сторону и пошептались с хозяйкой. После этого один из них, по-видимому старший, «великодушно» объявил нам: «Ну, хорошо, если вы на этом настаиваете… я конфискую его».

Он взял флажок, подержал некоторое время в руке и, обратясь к хозяйке, передал ей лоскуток. При этом он заявил официальным тоном, в котором ясно слышалась насмешка: «Я передаю вам этот конфискованный предмет, с тем чтобы вы хранили его на невидном месте» (он имел в виду, вероятно, «в укромном»). Хозяйка, довольная, что спасла украшение стола своих завсегдатаев, спрятала его за стойку, с тем, вероятно, чтобы водворить на обычное место, как только мы уйдем.

Полицейские торопливо переписали данные наших документов и, дружески пожав руку хозяйке, удалились.

Нам тоже ничего другого не оставалось, как уйти. Мы не имели больше права находиться здесь; об этом нас вежливо, но твердо предупредили полицейские перед своим уходом.

Позднее я много раз звонил в тот полицейский участок, чтобы узнать, как обстоят дела. Каждый раз мне вежливо обещали справиться и проинформировать, но на этом все и кончалось. Да и что нового могли они сообщить нам? Наверняка хозяйка и сейчас выставляет нацистский флажок на всеобщее обозрение. Теперь, правда, с ведома полиции.

Несколько лет спустя, во время турне, организованного профсоюзом металлистов, я обнаружил в Доме ремесленника в Билефельде за сценой в гардеробной нечто подобное: огромную ручной работы шкатулку из латуни, которую, помимо нацистских изречений, «украшала» еще и свастика. В этой комнате, временно служившей нам гримерной, в обычное время проводились занятия с учениками.

Мы с моим коллегой Хельмутом Руге вытащили этот предмет на сцену и продемонстрировали молодым членам профсоюза, собравшимся в зале. Их гнев вылился в антифашистской песне моего сочинения «Фашисты не пройдут», которую мы спели вместе. Во время дискуссии один молодой парень выразил сожаление, что у него не было ни долота, ни молотка, чтобы уничтожить на месте это позорное «украшение». Он был прав, так как и в этом случае наше обращение в полицию осталось без результата. Государственная прокуратура ответила мне, что дело прекращено, поскольку владелец шкатулки клятвенно заверил, что сей предмет стоит обычно повернутым свастикой к стене.

Последовавшее затем обоснование для прекращения дела было таким неслыханным по наглости, что лучше я процитирую старшего прокурора доктора Л. «Входить в учебное помещение имеют право только определенные лица, те, которые в соответствии с предварительно поданным заявлением занимаются на окружных курсах ремесленников, для чего и собираются в данном помещении. Квалифицировать же случившееся как публичное использование эмблем национал-социализма возможно лишь тогда, когда с самого начала неизвестно, сколько человек и кто именно может видеть эти символы. В данном случае это так квалифицировано быть не может, потому что в помещении собирается строго определенный круг людей». И далее: «Дело прекращено, поскольку состав преступления, о котором идет речь в § 86 а уголовного законодательства и которое предусматривает наказание за использование в общественной жизни эмблем нацизма, не имеет места».

Тут, как говорится, комментарии излишни. Пусть кто-нибудь попробует сказать, что западногерманская юстиция не является гарантом демократической свободы мнений! Нацистам остается в будущем, воссоздав третий рейх, заявить, что это «ограниченный круг людей». Тогда можно будет считать, что все в порядке.

КАК Я ОДНАЖДЫ РЕШИЛ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМИ ПРАВАМИ «ИЗГНАННОГО»

В 1970 году силезское землячество объявило, что их председатель Герберт Хупка собирается выступить с докладом в моем родном городе Ганновере. Этот господин, являвшийся в те годы по непонятным причинам депутатом от социал-демократической партии, выступал против новой «восточной политики», проводимой его же партией, которая, хотя и с запозданием, признала существующие реальности. Говоря точнее, Хупка был известен как чистой воды сторонник «холодной войны».

Поскольку я собирал в это время материал для новой программы и не желал оставить реваншистское сборище без контраргументов (на плакатах в заключение была обещана дискуссия), моя жена, один из моих друзей – член организации «молодые социалисты» – и я решили туда пойти.

У меня даже было право принять участие в этом рискованном предприятии. В отличие от Главного силезца (право так называться он получил, как это ни смешно, не в силу своего рождения – его колыбелью была тропическая Шри-Ланка, – а как получают титул, в лучшем случае за заслуги) я, не приложив, правда, к этому никаких усилий, действительно родился в Силезии. И вот в качестве подлинного силезца, что подтверждалось свидетельством о рождении, я не хотел отказать себе в удовольствии обвинить цейлонца в реваншизме, когда тот начнет, как ожидалось, требовать пересмотра границ, сложившихся в результате второй мировой войны.

Когда мы пришли, в зале на втором этаже собралось уже около трехсот человек, он был почти полон. Пожилые представительные господа болтали в фойе и в зале. Ни один из них не выглядел удрученным, обделенным в своих правах. Несколько известных в городе больших чинов НДП пробирались, пожимая руки, сквозь полную радостного ожидания толпу. Мы пытались выглядеть как можно более безобидно; и без того мы достаточно бросались в глаза – все трое, даже если сложить наш возраст, не дотягивали до 90 лет, и, таким образом, наш коллективный возраст был ближе к среднему возрасту собравшихся в зале. За исключением двух или трех человек, которые выглядели лет на сорок, все остальные явно были пенсионерами. Отсюда и опасность, что нас распознают (не доверяй никому до тридцати! [5]и выдворят как чуждый элемент. Поэтому я на всякий случай сунул в карман для подстраховки мое «удостоверение беженца» и предъявил его на входе, не дожидаясь, когда меня об этом попросят.

Сей документ выдало мне, хотя я и не просил о том, правительство моей земли, когда я еще находился в нежном младенческом возрасте. Его вручают всем гражданам ФРГ, чьи дети, внуки, правнуки, праправнуки и т. д. вплоть до Страшного суда будут считаться «изгнанными», если отец или мать, дедушка или бабушка, прадедушка или прабабушка и т. д. когда-то жили по другую сторону Одера и Нейсе. Я более тридцати лет живу в Ганновере, и это в самом деле был первый и единственный случай, когда я воспользовался этим смехотворным документом, удостоверяющим мой статус «изгнанного» и служащим основанием для территориальных притязаний Бонна. Действие документа было ошеломляющим. Нас радостно приветствовали как «молодое поколение» и заботливо провели в первый ряд. Нам даже было чуть-чуть неловко, что мы так коварно замешались в компанию безобидных глупцов; но то, как события развивались дальше, показало, что мы ошибались в наших оценках, причем не в лучшую сторону.

Хупка начал свою речь, непринужденно и сердечно. Поприветствовав «дорогих соотечественников» (неужели все они были цейлонцами?), шутливо выразил сожаление, что пекари Ганновера «не могли испечь настоящий силезский песочный торт». Кружок пенсионеров сочувственно хмыкнул. Наше появление на этом сборище мумий – и где только они набирают мальчишек для своих маршей с барабанным боем? – судя по всему, было сенсацией. Ораторствующий профессионал– изгнанник счел своим долгом, указав своей холеной Рукой депутата в нашу сторону, заявить о «великой радости, с которой он приветствует присутствующее здесь молодое поколение». Это-де свидетельствует о том, что все эти длинноволосые, чумазые, готовые втоптать в грязь все ценности революционеры, о которых пресса и телевидение постоянно твердят, когда хотят показать современную молодежь, являются не более чем небольшой группой радикально настроенных молодых людей. Неизмеримо большая часть молодежи любит порядок, её отличает трудолюбие и порядочность. «Эта молодежь с нами!» (Аплодисменты.)

Так или, во всяком случае, почти так все это и прозвучало. Восторг оратора не знал границ. Он был в эйфории, под молодежью подразумевал нас, хотя у меня, к слову сказать, в мои 34 года уже были седые виски.

Потом оратор заявил, что теперь нужно стараться «начать диалог с молодежью»; он настоятельно призывал нас троих в любое время обращаться с вопросами, не стесняться что-то критиковать. Последнее нам не нужно было повторять дважды, но мы решили немного выждать. Профессиональный силезец сразу взял быка за рога. Он заговорил о «предателях» и «пораженцах», заклинал не уступать никому неотъемлемого права на родину, как это подло сделали в Бонне. Позволяя себе это замечание, от которого несколько попахивало коммерцией, оратор имел в виду, вероятно, объявленное новым правительством сокращение довольно значительных ассигнований реваншистскому землячеству, с помощью которых ХДС до сих пор обеспечивал себе на выборах голоса силезцев.

Нельзя «судьбу Германии отдавать в руки горстки слепых авантюристов», – бушевал Хупка. Гром аплодисментов: каждый знал, что он, депутат бундестага от социал-демократов, имел в виду при этом председателя своей партии Вилли Брандта и председателя фракции Герберта Венера. Каждый раз, когда оратор, искоса поглядывавший на меня, замечал, что я старательно записываю его слова, он одобрительно кивал мне и старался придать своим формулировкам побольше разящей остроты.

В конце концов торговец иллюзиями потребовал «всенародного референдума с целью определения судьбы Силезии». Это послужило мне сигналом, господин слишком долго нес опасный вздор. Я, сославшись на предложение «задавать вопросы», выразил сожаление, что время для проведения референдума упущено. Его прозевали в 1933 году. «Ах, вы имеете в виду фолькстумскампф [6], – мягко улыбнулся он, – но это было значительно раньше».

«Нет, я имею в виду 1933 год, – заявил я. – В тридцатые годы многие из знаменитых людей неоднократно предостерегали: «Если вы выберете Гитлера, будет новая война, из нее Германия без потерь не выйдет». Вот тогда и была подлинная возможность с помощью правильно отданных голосов решить судьбу Силезии, но ею не воспользовались».

Зал взревел в диком возмущении: нас раскусили. Слышался рев: «Убирайтесь в зону!» (реваншистское обозначение ГДР), озлобленные выкрики: «Вышвырните их вон!» И еще: «Они продались Ульбрихту». Беседа с молодежью выглядела таким образом: пожилые господа повскакали с мест, и началась свара. Некоторые из присутствующих с перекошенными от злобы лицами уже спешили к нам.

Мне стало не по себе: ведь со мной была жена. Признаюсь, только сейчас мне стало ясно, в какое рискованное дело мы ввязались. Мы, правда, были моложе и сильнее, но их было намного больше, у каждого за плечами – военный опыт, и никто из них не страдал избытком терпимости.

Я обратился к Хупке, пытаясь перекричать шум: «Вы же призывали меня к дискуссии. Удержите своих людей! Или это, по-вашему, диалог?» Шеф «изгнанных» в упор смотрел на меня. Затем он величественным жестом утихомирил толпу. Мои соотечественники со сжатыми в кулаки старческими руками отступили, однако не сели на свои места. Тихо.

Я воспользовался паузой: «А поляки будут иметь право принимать участие в голосовании?» Это был опасный момент. Но – о чудо! – в зале стояла гробовая тишина. «Я обещал этому господину, – загремел в тишине голос Хупки (слово «господину» было презрительно подчеркнуто), – я обещал этому господину ответить, и я это сейчас сделаю. Конечно, поляки тоже имеют право голосовать, но только в случае, если с них будет сброшено ярмо коммунизма. Ведь люди там лишены возможности свободно принимать решения».

Взрыв аплодисментов. «Повторяю, мы будем вести переговоры только со свободно избранным правительством Польши. Только тогда, когда Польша будет свободна от коммунизма. И мы будем всемерно способствовать этому». Бурное ликование. Это был 1970 год.

О поляке на папском престоле в Риме никто еще не отваживался даже мечтать.

Хупка и его окружение с торжеством смотрели на меня: что, съел, предатель? Тут и в самом деле ничего невозможно было поделать. О взаимной любви не могло быть и речи. Логика не котировалась вообще. Нам в самом деле было лучше оставаться дома.

А господин на трибуне продолжал гнуть свою линию. Одна полная ненависти тирада сменяла другую. Между ними – слезливые, умеренно пространные упоминания о родине. Когда он в конце концов выкрикнул, что «граница по Одеру-Нейсе никогда не будет признана», с нас было достаточно. Мы молча переглянулись и решили уйти. Не дожидаться же в самом деле, пока нас изобьют все те, кто сейчас с таким недоверием и так враждебно смотрел на нас, выставленных на всеобщее обозрение. Любовь к «молодому поколению» обернулась нескрываемой ненавистью. Тут даже самые неоспоримые аргументы ничего бы не могли изменить. Когда мы встали, я не отказал себе в удовольствии отреагировать на заявление касательно границы по Одеру-Нейсе, сказав вполголоса: «С меня хватит». Лучше бы я этого не делал. Ведь нам предстояло пройти от первого до последнего ряда сквозь строй клокочущих от ненависти стариков.