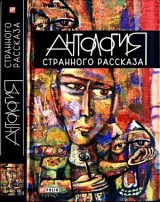

Текст книги "Антология странного рассказа"

Автор книги: авторов Коллектив

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц)

– Сейчас я её завалю! – закричал Пич. Мы с Козликом уже успели предусмотрительно отскочить вбок, в кусты, и глядели, как Пич с обезьяньей ловкостью карабкается вверх по скользкому стволу дерева; там, уцепившись за ветку, встал на ноги и начал раскачивать ствол, даже на нём попрыгал. И ещё раз. И ещё. Пич решил своим весом раскачать дерево, чтобы оно вырвалось из объятий кустов; карманный фонарик в его руках танцевал, то высекая из темноты стволы деревьев и рельсы, то попадая нам в глаза. Пич уже достиг необходимого ритма, берёза снова крякнула и опустилась ещё ниже, но опять за что-то зацепилась. Поезд приближался, мы это слышали уже совершенно отчётливо – это не могло быть ничем иным, кроме поезда; кажется, мы даже чувствовали, как вместе с рельсами вибрирует земля. Пич, бессвязно ругаясь и крича, полез ещё дальше и возобновил свои дикие прыжки и раскачивания. Ствол был уже так низко, что локомотив задел бы его трубой – и тут мы в самом деле перепугались. Я уже сказал – не из-за поезда, а от того, что натворили.

– Пич! Прыгай вниз! Бежим, поезд идёт!

Ха, это теперь уже мы кричали, что поезд идёт. Мы больше не сомневались в существовании поезда, он стал совершенно реальным.

Пич не слушал; он обхватил локтем какую-то ветку потолще, и свет фонарика теперь освещал его лицо; оно было злым, сведено в недобрую гримасу: было видно, что Пич решил любой ценой перекрыть рельсы. Потом-то я понял, что к этому моменту он уже слишком долго готовился, чтобы теперь прекратить дело на полдороге, к тому же рядом были мы, в одиночку-то он это бы не осмелился, не решился сделать, он боялся, что испугается. Да, боялся, что испугается. Мы же тут были гарантией против его же страхов – и, понятно, требовался ещё кто-то, с кем делить ощущение вины, если бы случились совсем дикие вещи и поезд бы сошёл с рельс. Пич уже заранее наметил высохшее дерево, заранее спланировал, как мы его протащим по земле и как потом, скрывшись в кустах, будем смотреть, что произойдёт. Разумеется, мог возникнуть вопрос, какого чёрта нам надо было дожидаться ночи, почему мы не свалили проклятую берёзу на рельсы заранее. Но это я сообразил значительно позднее. Мне кажется, здесь опять были виноваты дурацкие фильмы про партизан. Представьте себе: тяжело дышащий и клацающий поезд на жуткой скорости летит ночью через лес, немцы настороже, прислушиваются во все уши, держат стволы наизготовку, а героические партизаны в последний момент успевают заложить взрывчатку, поджечь запал, они взволнованно жестикулируют и рассыпаются по кустам. Всё это мы уже неоднократно испробовали во время своих баталий средь бела дня, теперь мы это только повторяли. Понимаешь, это было так же важно, как перегородить рельсы, сделать это в самый последний момент. Перед самым носом у поезда, когда никто уже ничего не сможет исправить.

И вот он появился, вынырнул из-за поворота. Противоестественный яркий глаз прожектора в один миг невыносимо контрастно осветил рельсовый путь и тёмные кроны деревьев, гул, раньше заглушавшийся лесом, сделался невыносимым, поезд приближался с каждым мгновением.

– Пич, идиот, бежим!

– Прыгай вниз!

Мне показалось, что и у Пича не выдержали нервы, и уже в следующий момент он бы в один прыжок оказался на земле и мы бы благополучно скрылись в кустах. Такое ощущение, что тебя лучом прожектора пришпиливают, прибивают к какому-то пространству, – можешь представить себе, что это за чувство. Выдающийся экземпляр в коллекции нашего Господа, примерно так. Пич буквально был наколот на луч света, он застыл и закрылся рукой. И тогда, понимаешь, именно тогда это дерево сломалось. С резким звуком, с треском что-то там переломилось– и дерево вовсе не опустилось медленно вниз, оно рухнуло камнем. Возможно, Пич уже как раз готовился к прыжку, но его увлекла за собой ветка, за которую он всё время держался, так он и оказался там – на рельсах. Это я помню, как если бы эта картинка была выгравирована у меня в извилинах мозга. Ветки берёзы, контрастные и чёткие, как на чёрно-белой фотографии. А между ветвями беспомощно барахтается Пич. Не знаю, может, он попал в какой-то капкан из ветвей, или ствол придавил его ногу, или одежда зацепилась – он отчаянно пытался вырваться, не получалось. Но вырваться он пытался, это я ещё успел заметить. Пич ещё не хотел становиться экземпляром из коллекции.

Мы, конечно же, не смотрели, что происходит. Мы кинулись, куда ноги несли, бежали не разбирая дороги, прочь от проклятого снопа прожекторного света. Конечно, после я часто думал, могли бы мы высвободить Пича. Подбежать, схватить за руки и вытащить из ветвей. И знаешь, мне кажется, что нет. Два перепуганных паренька, у которых в мозгу здравого смысла и в помине не было. Они не знали, куда кинуться, они по-настоящему не понимали, что происходит, они в принципе не смогли бы действовать сообща – и Пич, который перепугался ещё больше. Он-то был резче нас, но не настолько, чтобы в этой ситуации действовать разумно. Сколько у нас было времени? Десять секунд? Пятнадцать? Двадцать? Честное слово, не знаю. Тогда мы секунд не считали. Может быть, взрослый человек был бы хладнокровнее и что-то смог бы сделать, только я сомневаюсь.

Ты не думай, я не оправдываюсь, просто – ну вот, это случилось. Мы сбежали, а Пич остался. Поезд нёсся на всех парах и не думал останавливаться. Пич не кричал, видимо, до последнего момента пытался выбраться. Не было ни крика, ни звука удара, только мгновенный треск сучьев, когда локомотив въехал в берёзу, треск я хорошо помню. Ствол дерева не был никаким препятствием, его перемололо тут же, поезд нёсся дальше. И всё. Точка. В тот момент мы ещё надеялись, что Пичу удастся вырваться, и оба, вместе с Козликом, как по команде остановились и посмотрели назад. Ничего мы не увидели – кусты, темнота, туман. Единственно – вереница вагонов, совершенно тёмных вагонов, без единого проблеска света, тёмный монолит, масса, которая с лязгом неслась сквозь ночь. И тогда мы снова побежали, до самого моего дома.

Расстались мы, не сказав друг другу ни слова. Всё было ясно: что бы ни случилось – я уже сказал, мы ещё надеялись, что с Пичем обошлось, – говорить мы не будем. Мы, хорошие мальчики, всю ночь мирно сопели в своих кроватках, ничего не видели, ничего не слышали, мы понятия не имеем, что где-то что-то случилось. Простой физиологический страх: только бы никто не узнал. Ты читал в газетах о том случае, когда оползень засыпал нескольких детей? Их приятели, которые всё отлично видели, на помощь не пришли – они отошли подальше и, будто бы ничего не случилось, стали играть в другом месте. Это не безжалостность, не безразличие. Тот же самый принцип – лишь бы никто не узнал, что мы в какой-то степени тут причастны, даже если что-то просто произошло у нас на глазах, мы уже причастны. Видишь, главное быть ни при чём, быть причастным означает быть виноватым. Нам запечатало рот чувство вины, а не что-то другое. А то, что Пичу кранты – про это мы вообще не думали. В таком возрасте смерть – в лучшем случае, это что-то такое, что вызывает интерес. А в остальном: есть Пич – хорошо, нет Пича – что ж, придётся обойтись без него.

Знаешь, в ту ночь я спал как убитый – не было ни кошмаров, ни бессонницы, какие вроде бы полагались. Проснулся в девять – тоже как обычно. Почистил зубы, умылся, оделся. Съел завтрак– как обычно. Перекинулся парой незначительных фраз с родителями. Сделал вид, что не слышу их слов о том, что грядки с клубникой заросли и теперь на следующий год ягод не будет. Изучил телепрограмму. Сказал, что в магазин не пойду, потому что «с парнями договорился». После небольших препирательств в магазин всё же отправился, совсем как обычно. Убивал время, целый час болтался по улицам, изучал афиши и пялился в витрины. Я не хотел и шагу сделать в сторону железнодорожного полотна – и в то же самое время каким-то уголком сознания отлично понимал, что не могу прикинуться ни больным, ни старательным полольщиком клубники, ни ещё каким-нибудь пай-мальчиком, потому что всё должно происходить, как в любой другой день. И, конечно, старательно прятал поцарапанные ладони в карманах и с утра обнюхал, не пахнет ли рубашка дымом костра. Пахла, но едва ощутимо. Домой я пришёл уже за полдень. А родители – всё знали. Я хочу сказать, они знали, что Пич погиб, только факт смерти, не более того. Незаметно переглядываясь, они сидели на кухне, каждый на своём краю стола, и глядели, как я загружаю в холодильник пачки творога и бутылки молока. Понятно, я перепугался и напрягся струной, движения стали деревянными, творог выскользнул из рук и плюхнулся на пол. Я не знал, что они именно знают. Насколько много они знают. Я ожидал безжалостного допроса и думал, что я им сейчас скажу – как я смогу доказать, что ночью я смирно спал. Представь, ты мог бы кому-то доказать, что ночь провёл в постели, рассказать достоверную историю о том, что спал? Нет, ты бы сказал: я спал – и всё. Но мне казалось, что этого недостаточно. Мне казалось, что надо рассказывать о том, как и, самое безумное, почему я спал. Бред, разве нет? Но я думал, что от меня сейчас потребуют доказательств того, что я спал. Родители явно заметили моё оцепенение, но, скорее всего, решили, что меня смутили их изучающие взгляды. Наконец, долгий процесс перемещения покупок завершился, я неловко повернулся и, опустив голову, мучаясь невыносимым чувством вины, сказал:

– Ну, я пошёл, мы сегодня договорились ещё в одиннадцать…

– Сегодня ты никуда не пойдёшь…

Нет, это не прозвучало так угрожающе, как сейчас выглядит. Теперь я понимаю, что родители сами были смущены и не знали, что сказать, чтобы меня не «потревожить», чтобы не задеть мою, как им казалось, хрупкую нервную систему. Мне удалось правдоподобно изобразить на лице удивление: как это «не пойду»? За что? Я же ничего такого не сделал…

– Знаешь… как тебе это сказать… – тяжело начал отец.

– Произошло несчастье, большое несчастье, – продолжила матушка, глядя в окно.

– Что тут скрывать, ты уже вполне взрослый… твой приятель Петерис умер прошлой ночью.

– Как так – умер?!

Удивление и непонимание были изображены успешно, как и полагающаяся печаль. Но вот слезу мне всё же выдавить не удалось. Я быстро скрылся в своей комнате. Весь день листал старые журналы, родители и не пытались мне мешать – кажется, они так боялись возможных слёз, истерики и прочих проявлений, что решили предоставить меня самому себе.

Позже я вот что узнал. Уже с утра пораньше кто-то из наших добрался до старой железной дороги и уже издалека увидел что-то (потом он говорил, что видел пятна крови и тело, разодранное в клочки, обратил внимание, что тело разрезано – как ножом – на куски; о том, что виновником мог быть поезд, он не сказал ни слова, поэтому мне кажется, что он только нечётко увидел что-то, от чего лучше держаться подальше – и разумно держался подальше, поэтому никаких слухов о ночном поезде в городе не распространилось), поспешил домой, и его родители вызвали милицию. Через час там были уже пять или шесть милицейских машин, позже подъехали и следователи из Риги, территория была оцеплена, никого не подпускали, только мать Пича поставили в известность о том, что её сын погиб, а она уже позвонила моей матери, матери Козлика, поди узнай кому ещё. Матери Пича потом показали куски одежды для идентификации, но Пича никто больше не видел. Я хочу сказать, его останков не видел никто – их не показали даже матери, да и хоронили в закрытом гробу. Там явно мало что осталось. Во всяком случае – не в таком виде, чтобы показывать кому-нибудь. Официальная версия была такой: Пич упал с дерева, ударился черепом о рельсы и разбился. Никто, конечно, не верил, что можно так изуродоваться, упав с дерева.

Его похоронили через десять дней. Представь, летом – и десять дней! Я думаю, что его останки возили в Ригу, проводили разные экспертизы и пытались понять, что именно с ним сделали той ночью. И, конечно же, ничего не выяснили. Но кое-какие сплетни появились, как же без них. Но не о поезде, разумеется. О маньяке. В городе появился маниакальный убийца, который нападает на детей, а милиция делает всё, чтобы никто ничего не узнал, и замалчивает это дело. Как-то раз я случайно услышал, что отец рассказывает матери о том, что маньяков фактически невозможно поймать, если это удаётся, то по чистой случайности. Поэтому детей до самого начала школьных занятий просто перестали выпускать на улицу. Так что я весь остаток лета провёл… не сказать, что в четырёх стенах, но в нашем огороженном саду. Даже прореживал клубнику, зато в магазин меня не посылали. Приходил следователь, отец потом сказал, что это не местный, а из Риги. Спрашивал, играл ли я с остальными у полотна. Рассказал всё, что было, до последних деталей, про наши игры, а Пича упомянул только в связи с тем, что он помогал нам строить будку.

– А ты никогда не видел что-нибудь необычное? Какого-нибудь чужого человека? Не проезжало ли что-нибудь мимо? – спрашивал следователь.

Обрати внимание, он сказал «не проезжало ли» как бы между делом, но в то же время с нажимом, хотя отлично понимал, что на машине через лес и густой кустарник к полотну подъехать невозможно. Я пожал плечами, сделал вид, что не понимаю, смущаюсь и боюсь – наверное, как и все остальные парни. Во всяком случае, никаких подозрений в мой адрес не возникло, с тем следователь и ушёл, ничего важного не узнав. Видел, как на дворе на него с расспросами накинулся отец, даже схватил его за рукав – тоже, наверное, как все остальные отцы, – но следователь пожал плечами и покачал головой.

– Расследование установит… Сообщим… Доказательств нет, – отец потом зло рассказывал матери. – Ни черта они не скажут, а детей так и будут убивать! Сучьи потроха!

Понятно, что таким уж примерным мальчиком я не был, так что однажды ненадолго ускользнул на свободу. Я же знал, что никакого маньяка бояться не надо. Избегая взрослых, добрался до полотна. Наша будка стояла целёхонькой, ещё было заметно и место костра. Осмотрел дерево, с которым свалился Пич. Ствол протащило вперёд, изрядно вперёд, в нескольких местах он был сломан. Крону вообще размололо в щепки, они были повсюду на протяжении пятидесяти метров. Крови я не заметил – ни капли, но ведь прошла уже пара недель и лил дождь. Зато нашёл кое-что другое – удивительно, что следователи не заметили. Карманный фонарик, который я умыкнул из дома. Обычный фонарик, ну знаешь – из жести, с навинчивающейся сзади крышкой, туда вставляются друг за другом две круглые батарейки. Ручка фонарика была совершенно расплющена, паровоз по ней проехался. Я закинул её обратно в кусты. Позже я ещё получу подзатыльник от отца за то, что я профукал его фонарик. Как я ни выкручивался, он остался при своём мнении.

В каком-нибудь архиве до сих пор ещё лежит дело Пича. Не знаю, что там написано. Скорее всего, дело благополучно закрыли, поскольку в те года за нераскрытые дела лишали премий. Скорее всего, оно было квалифицировано как несчастный случай – свалился малолетний бродяжка с дерева и разбил лоб о рельсы. Может быть и так, что следователь был сознательным и всё же интерпретировал это как убийство, но вряд ли. Тогда ведь надо было найти убийцу. Убийцу, который разрезал Пича на кусочки. Убийцу, итог действий которого что-то слишком уж напоминает несчастные случаи на железной дороге. Но в чём я совершенно убеждён, так это в том, что в полиции и по сей день работают уже седые или лысые господа, у которых нет-нет да всплывёт в памяти этот случай: на заброшенном участке железной дороги несуществующий, невозможный поезд разнёс в клочья реального мальчика. Тогда их охватывает безнадёжность и злость, и они, скорее всего, с особенным рвением принимаются распутывать другие, более понятные преступления. Может быть, есть ещё патологоанатом, который помнит, как в своё время был вынужден дать фиктивное заключение вскрытия. Есть эксперты, которые тогда маялись, заполняя свои бумаги так, чтобы после них ни один чёрт не смог бы понять, что там на самом деле произошло. Значит, есть ещё много людей, которых охватывают неуютные чувства и неприятные воспоминания, когда они видят старые локомотивы. Не одного только меня на свете притягивают кладбища паровозов.

А вот старой железнодорожной ветки больше нет. Вскоре после того, как я сходил к полотну и нашёл там фонарик, откуда-то – наверное, из недр России – явился армейский стройбат с бульдозерами, подъёмными кранами и в фантастическом темпе убрал дорогу. Связывали ли взрослые это внезапную деятельность и нетипичный энтузиазм со смертью Пича – этого я не скажу. Военные жили в палатках, в городе не показывались. Видимо, было запрещено. Потом полотно распахали, посадили там маленькие ёлки. Дети тогда ещё находились под домашним арестом, а осенью началась школа, дожди, зима, а на следующий год полотно уже никого не привлекало. Какое-то время, эпоха закончились. Конечно, кто-нибудь туда и добирался, но общих мероприятий и баталий там уже больше не бывало.

Вот и всё, что я хотел тебе рассказать. Верь не верь, истории ведь рассказываются не затем, чтобы им верили. Назовём это моими раздумьями, возникшими от разглядывания паровозного кладбища зимой. Эти воспоминания, которые никуда не ведут, они всегда утыкаются в один и тот же тупик. Но есть ещё одна закавыка. Ладно, я могу призвать на помощь рациональное мышление и допустить, что эта чёртова железяка выехала, выскочила из каких-то недр ада и скрылась обратно. И ты ничего с этим не можешь поделать, ну и ладно, это у меня внутри. Я с этим живу– и спокойно доживу до конца жизни. Не думай, я под старый паровоз ложиться не собираюсь, не мой это случай. Но чёрт побери, я всё думаю и не могу представить: что было в этих проклятых вагонах, ведь целая вереница тёмных вагонов – там же что-то должно было быть, если были сами вагоны?

Перевод с латышского Андрея Левкина

Андра Нейбурга

/Рига/

Золотые туфельки, круг, любовьВыбравшись, он минуту лежал неподвижно, словно окоченевший, не дыша, боясь раскрыть рот и глаза, – пока хватало воздуха; сжатые губы разомкнулись, в ноздри ударил непристойный смрад, губы ощутили тошнотворный вкус дерьма. Удар, словно бомба взорвалась, он поспешно закрыл рот, задержал дыхание, только стало еще хуже: вонь была уже внутри него, казалась его составной частью, словно расползающаяся плоть, гнойный нарыв, вонь пропитала каждую мышцу, каждое ее волоконце, клеточку.

Его вывернуло.

Блевотина смешалась с дерьмом, но вонь от этого не усилилась, даже напротив – уменьшилась, оказалась, верно, закупоренной носоглотка, действительно, стало легче, можно было попытаться встать на ноги.

Он обтер лицо и руки, остальное чистить не имело смысла, с одежды капало.

Утонуть в отхожем месте, какой ужас.

Как бы красиво было сгореть.

Ах, всем так хочется сгореть, это так романтично.

Уходя, он вспомнил: в зале танцевала только одна пара, они держались хорошо, хотя дело шло уже к утру, только уголки губ уже опускались и глаза покраснели от бессонной ночи и табачного дыма, кто-то играл на аккордеоне, протяжно, щемяще, сбиваясь, останавливаясь и начиная заново, его одолевал кашель, он старался с ним справиться, звук инструмента вибрировал тогда в согласии с дрожью тела, у музыканта лицо было белое, как одежда, матовое, как одежда, как одежда, прозрачное, глаза прикрыты, в зубах потухшая папироса; пара танцевала, у нее были золотые туфельки, в самом деле золотые, каблучки вспыхивали, когда скользили мимо ночника, кем-то поставленного на пол, мимо четырех свечей, язычки которых вот-вот потухнут, ее шаль соскользнула с плеч, наплывала волна теплых запахов, в глубоком вырезе мелькала выпуклость груди, и нельзя было не смотреть на руку мужчины на ее талии; танцующие глядели через плечо друг друга глазами, не видящими ничего, надо было закричать, чтобы прекратить все это, остановить это магическое кружение по залу, это блуждание в тумане, не может ведь это продолжаться вечно – да взгляните, взгляните же на меня! – но тщетно. Острые, темные силуэты в свете лампы, синеватые, сизые тени в дымовом тумане возле окна, черное, сизое, черное, сизое, золотая искорка на полу, наваливается и отступает теплая волна запахов.

Он уже и не знал, к кому ревнует – к мужчине? к женщине?

Ушел.

Вот так и было – от зала к отхожему месту.

Круг замкнулся. Круг? Где тут конец, где начало.

Вспомни, ты позволяла себя ласкать. Да, именно позволяла, ведь мои ласки оставляли тебя совершенно безразличной, может быть поэтому я так старался тщетно отыскать в себе хоть крупицу мужественности, ведь ты была такой красивой, лежала, закрыв глаза, рядом, серебряная, спокойная и прохладная. Ни мелкой ряби на твоем теле, ни дуновения ветерка, озерное зеркало, и я тоже прикрываю глаза – чтобы не видеть отражения своего лица, по-дурацки напряженного; я хотел, желал, нет, желал желать, ладонь нащупывала всякий изгиб, впадинку, бугорок твоего тела, каждую шероховатость, волосок, изменение кожи на кончиках грудей, влагу и сухость, легкую пульсацию крови и медленные удары сердца, я так старался, я так желал желать.

Только на мгновение, когда я представил тебя с твоим другом, я даже ощутил запах его кожи и соленость пота, во мне что-то возникло. Увы, я не удержал его образ надолго.

Мы заснули, Анна.

***

Но я же не из дерева, не деревянный я, любите меня, любите.

***

Из автобиографии.

Родился 5 декабря I960 года в Лиепае. Отец с семьей не жил, мать – журналистка, умерла в 1988 году. Окончил 18-ю среднюю школу города Лиепаи, в 1979 году поступил на факультет журналистики Латвийского государственного университета. В 1983 году учебу бросил. Невоеннообязанный по состоянию здоровья. С 1983 года работаю внештатным корреспондентом нескольких республиканских газет.

***

Было унизительно – тащиться по улице замаранному, мокрому, смердящему, допускать эти взгляды редких утренних прохожих– ухмыляющиеся, осуждающие, недобрые. Пришла в голову мысль – в какой-нибудь подворотне раздеться вовсе и побежать, бежать по рижским улицам, как Гантенбайн, бежать гордо и свободно, с поднятой головой, равномерно дыша, чтобы сырой утренний воздух смыл вонь, чтобы глубокое дыхание прополоскало легкие, чтобы… Нет, это было невозможно, не хватало смелости, да и не хотелось бросать совершенно новые джинсы, их еще можно было все-таки выстирать.

Дома, под душем, он долго подставлял свое тело под струи горячей воды, клокотали трубы, воздух становился парным туманом, расслаблялись напряженные мышцы, расслаблялась напряженная воля, в глазах слезы, прочь все, грязное уплывало, грязное, непристойное, прочь, под землю, в темные и слизистые трубы канализации, по которым неустанно днем и ночью, ночью и днем текут, стремятся, несутся потоки дерьма всего города, обширная, гигантская сеть канализационных труб, повсюду, кругом под твоими ногами – когда стоишь в очереди за хлебом, когда занимаешься любовью – под твоей постелью, под больницей, где родился, прочь, в море! Обмывки, дерьмо, моча, гной и кровь, прочь.

Плоть становилась все чище, кожа впитывала, уже вдыхала воду, у нее уже появлялся запах, она пахла хлоркой, мылом, кожа стала упругой и эластичной, покраснела, немного дрожали колени и приятно кружилась голова, он погладил себя по груди, по животу, бедра были горячее воды, в памяти воскрес бледный аккордеонист, а после, непонятно почему, мать и старая дурашливая кукла.

***

Что расскажет автобиография?

В ней же не напишешь о старой дурашливой кукле, звали которую Кукл, у Кукла была деревянная, обтянутая грубой раскрашенной тканью голова, вечно печальная улыбка на лице, совсем как у Моны Лизы. Тело Кукла было набито ватой, шов на его спине он не распарывал никогда и верил поэтому, что внутри спрятано маленькое, теплое деревянное сердце и ночью его стук иногда можно услышать; спал он, крепко прижав к себе Кукла, и утром иногда оказывалось, что голова Кукла оставила на его щеке отпечаток грубой ткани.

– Смотри, я тоже Кукл! – говорил он тогда, важничая, матери.

Известное удивление вызывало анатомическое устройство Кукла. Кукл несомненно был «он», мальчик, но у Кукла не было крантика. У всех соседских ребят, с которыми он, голенький, играл на пляже, были, у мамы не было, она не стеснялась ходить голой при нем, но мама ведь была женщиной. Возникало подозрение, что существует еще какой-то третий род, с которым ему просто не удавалось еще встретиться.

Или поэтому улыбка Кукла была такой печальной?

Кукл и мама были лучшими друзьями в детстве.

Мама всегда была рядом, все понимала, заботливая, очень привычная, на маму можно было положиться, мама была честная, мама была эмоциональная: и плакала, и смеялась легко, раз в месяц бывала нервной, даже злой, но всегда извинялась – не обращай внимания, у меня просто месячные. Мама была его миром, и ее приятельницы из районной газеты тоже принадлежали этому миру, они тоже были хорошими и привычными, они болтали с ним, и шутили, и смеялись, а одна из них иногда плакала, другая же была раздражительной и обидчивой; тетя Лилия, тетя Сарма, тетя Элиза, тетя Таня. Со временем тетя Элиза и тетя Таня стали доверять ему и свои любовные невзгоды, и неудачи, и радости, но радости случались реже. Радости были такими же редкими, как и мужчины в этом мире. Мужчины появлялись и исчезали, были они большие и непонятные, пугали и будоражили одновременно, и именно вокруг них вращался мир.

Вымывшись, обмотав вокруг бедер полотенце, он опустился на диван и включил магнитофон. В чашке кофе, черный, ночь не спал, а утром надо сдавать очерк, надо работать. Послезавтра телевидение. После послезавтра встреча с чешскими журналистами. Бегом, бегом. И так всем хочется сгореть – в страсти, искусстве, огне. Не сгореть просто банально.

***

Музыка. Змеиный укус и томящая боль, ритм одиночества и несбывшиеся желания. И жажда любить.

К кофе напрашивалась рюмка коньяку, только одна, грамм пятьдесят, не больше. Работе не помешает, голова станет только ясней и легче, кровь побежит быстрее, чувства станут ярче, ассоциации богаче.

Жидкость неожиданно резко отозвалась в горле, горло было измучено блевотиной, но в желудке возникло ощущение приятной теплоты и ощущение чистого… О, прекрасно. Вторая рюмка пошла совсем легко.

Он рассмеялся. Свалиться в отхожее место – кому расскажешь. Кто поверит? В жизни такого не бывает. Произошедшее с ним представлялось странным, ненастоящим, как сон, утренний кошмар, после которого человек просыпается на чистых простынях в своей постели, освободившийся от мусора подсознания, счастливый.

Отложив сигарету, он быстро взял телефонную трубку и набрал номер, тот не отвечал.

Или они еще танцуют?

***

Счастлива ли ты, Анна?

Вспомни то утро в Юрмале. Мы сплавали до буйка, потом нагими лежали на песке, все трое, я сам свел вас, я радовался вашим телам, они были такие прекрасные, даже лебеди на побережье были не более прекрасными и белыми, они были прохладны от морской воды, пахли йодом и солью, ты рассмеялась, когда я положил руку тебе на грудь, – ну, оставь! – ты сказала; а к нему прикоснуться я не осмелился, хотя и хотел очень, я люблю любовь, Анна, только тебе этого не понять, ты никогда не понимала, что Любовь слишком велика, чтобы ее могли удержать только двое.

Вы были опьянены собой, своим мгновенным счастьем, вином, силой, здоровьем, смешками и перешептываниями, поцелуями тайком, слишком опьянены, чтобы думать обо мне, чтобы обо мне вспомнить, но я уже тогда ощутил вашу боль, ту боль, Анна, которую вам придется пережить.

Кажется, именно с того утра ты стала относиться ко мне слегка пренебрежительно, не надо притворяться, Анна. Пренебрежение кроется во взглядах, в тоне голосов, какими вы говорили со мной, пренебрежение в ваших телах, меня не замечавших, и когда ты, нагая, села мне на колени, словно я был каким-то креслом в твоей гостиной, мне было стыдно, Анна.

Уходя, я нарисовал вашу любовь на прибрежном песке, это было предупреждение, вы его не поняли, и следующая волна смоет эту картинку.

Теперь ты танцуешь уже с другим, и с ним тебя познакомил я, сверкают золотые каблучки, сердце твое не бьется так спокойно, как рядом со мной, кончики грудей отзываются и твердеют, прикоснувшись к нему, бедра коченеют в болезненной тяге, я бы хотел оказаться на твоем месте, Анна, ты мне этого не пожелай.

***

Любите меня, любите.

***

Мать умерла, Кукл тоже.

Мать умерла легко, легче, чем жила. После смерти он сам обмыл ее, принарядил. Нельзя было допустить постороннего мойщика трупов к телу, которое он так хорошо знал, которое ощущал как свое. Ни страха, ни отвращения не было. Мать была все та же, только бесконечно холодная, ее тело, правда, постарело с тех пор, как он впервые увидел ее обнаженной, груди потеряли прежнюю твердость, кожа на бедрах казалась дряблой, левую ногу опутали сплетения вен. Но мать была той же самой, понятной и близкой и теперь. И ее дух он чувствовал рядом с собой, дух говорил – спасибо, что ты делаешь это.

Мать всегда хотела быть красивой. Он тщательно подстриг ей ногти и покрыл их перламутровым лаком, слегка подкрасил губы и щеки, даже вымыл густые ореховые волосы, чтобы они обрамляли лицо легко и мерцающе. Он пытался не думать о том, что под землей тело истлеет, плоть отпадет от костей, в болезненной улыбке обнажатся губы, в глазницах закопошатся черви, из плоти потечет какая-то жуткая слизь, всосется в землю, и через какое-то время трава на могиле матери расти будет особенно тучная.

Тучная трава. В такой траве он потерял свою невинность, и его любовное извержение тоже всосалось в землю. Земля приемлет все.

Мать похоронили на местном кладбище, он устроил приличные похороны, было много хлопот, забот, дел и беготни, печалиться было некогда; поминки справили в ресторане, после того – дома, вместе с тетей Лилией, тетей Сармой, тетей Элизой и тетей Таней, они, поминая мать, выпили три бутылки коньяку, и ему пришлось их успокаивать, тети вспоминали сотни мелочей из своей и маминой жизни, из ее детства, им казалось, что жизнь устроена неправильно, что мать и они сами заслужили лучшую судьбу; тетя Лилия напилась, он дал ей воды с содой и помог удержаться над унитазом, после вытер ее лицо влажным полотенцем. Лицо тети Лилии было желтым, как и у матери в гробу, и старое, уже и она тоже была старая.

Так смерть матери он осознал позже.

А Кукл ушел вместе с матерью.

В последний момент он понял, что не может оставить маму одну, ей надо было дать что-то существенное, частичку себя.

С трудом пробовал разместить Кукла так, чтобы его контуры не вырисовывались бы под белым покрывалом, наконец ему удалось разместить его у нее в ногах.