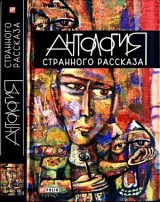

Текст книги "Антология странного рассказа"

Автор книги: авторов Коллектив

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 31 (всего у книги 39 страниц)

Владимир Рафеенко

/Донецк/

Лето напролет/из цикла новелл/

Сердце его – как лютня,

Чуть тронешь – и отзовется.

Беранже

Ветреное солнце

Они шли по песку. В глубине он был влажный, прохладный. А на поверхности горячий, сухой, желтовато-серый, перемешанный с порохом сухих, выгоревших на ветру трав. Они умерли уже к сентябрю, эти травы. Эти жалкие кустики. Они умерли, как герои, не сойдя с места. В трех метрах от безбрежной равнины зеленовато-желтой соленой воды, катящей на песчаную косу волну за волной. Шипя, крича, волнуясь, переливаясь в жарком великолепии ветреного солнца, опаляющего, выворачивающего этим быстрым жаром и весь окружающий мир, и любые человеческие внутренности, дарящего забытье и сон.

Ляжем и умрем. Не умрем. Нет, не умрем, сказал Вася и отчаянно сморгнул. Все равно полторы слезинки вывалились из глаза. Покатились по сухой обветренной щеке. Не плачь, дурак, сказала Лиза. Не плачь. Что ж ты дурак такой.

Я не дурак. Просто я тебя люблю, сказал Вася и сам тут же почувствовал, конечно, что ничего он другого сейчас не хочет, только бы пива немного, сесть на подстилку наконец-то, вытянуть ноги. Пить пиво, поглядывать на волны, катящиеся на песчаную косу, на птичий заповедник, который окружал их бесконечным пространством камышей, протоков, ручьев, льющихся в море. Это птичье место рождало звук, который падал прямо в мозги гамом и клекотом, щебетанием и птичьим смехом, крылом и белым брюхом чайки Larus argentatus, тонким рисунком птичьих лапок на песке, писком каких-то мелких птах в зарослях травы и осоки. Толстыми неповоротливыми крокодилами через каждые сто метров лежали вдоль берега перевернутые лодки. Под ними можно было укрыться от дождя и ветра. Наверное, хорошо под ними заниматься любовью, подумал Вася, если ты маленький и горбатый. А твоя самка круглая и гладкая, как колобок.

Но зачем, когда лучше заниматься любовью под ветром и солнцем. Несмотря даже на песок, который норовит проникнуть всюду. Ничего нет лучше, когда лежишь голый на Песчаной косе под ветром на женщине, подумал Вася. Тем более если она не колобок, а живот ее чаша, а бедра ее пойманные форели, которые– раздвинули и офигели. Тогда движешься будто не в плоти, а в Книге Бытия. А ягодицы твои, ритмично обращаемые к солнцу, обдувает ветер, а между вашими телами так и норовит забраться длинный прохладный язык сентября.

Все. Сядем здесь, сказала Лиза. Направив подстилку по ветру, на лету придавила ее края своими шлепанцами, поставила сумку. Выскользнув из сарафана, оказалась в белых тонких трусиках. Она никогда не брала купальник, когда они отправлялись на Косу. Достав по банке пива из сумки, уселись так, как мечтал Вася, лицом к волнам, между невысокими барханами песка. Здесь, между барханами, ветра не было. Стоило сесть или прилечь на подстилку – и он, этот неутомимый солнечный ветер, оставался где-то там, наверху, там, в вышине, где птицы, волны, брызги. Здесь же разливалась нервно поддергивающаяся кверху полоса томной горячей мари. А пиво еще не успевало согреться. Чтобы оно не нагрелось, Лиза дома специально укутывала банки какими-то тряпками. Сейчас развороченный тряпочный ком лежал на подстилке. Оказался старыми женскими кофточками, бюстгальтерами, синенькой в цветочек комбинацией, сиреневым старым платком с обтрепанными краями.

Что было в шкафу, в то и закутала, беспечно сказала Лиза. Пиво было холодным, а марево, дрожавшее между барханами, – горячим. Вася сделал еще один глоток и лег на спину, закрыв глаза. Лиза положила ему на лицо свою панаму.

Я пойду, окунусь. Вася промолчал. Пиво и тепло, ощущение сухой и мягкой подстилки, шелест ветра, трав, высокий звон солнца, возня птичьего народа в небе и камышах, еле уловимый шорох солнца, идущего по своей орбите вокруг Песчаной косы. Трудно нарушить собственную неподвижность и равновесие. Иди, подумал он. В голове что-то плыло и мерцало. И самым важным становилось желание вслушиваться в окружающую жизнь. И пребывать в ней неподвижно. Вслушиваться и пребывать. Здесь, между травами, песком и ветром, он чувствовал, как становится чем-то иным.

Не человеком, не мужчиной тридцати или даже сорока лет, сказал он вслух, отчего-то испытывая удовольствие от бессмысленности говоримых им слов. Не учителем русской словесности, продолжил он, смакуя на слух и вкус каждое слово, не старым бакенщиком, не профессором математики, не марсианином и не грустным зоологом, не сторожем, и не мертвецом, и не писателем Фолкнером, не Клинтом Элайэсом Иствудом (Clinton Elias Eastwood). Не летом и не зимой. А ем, подумал он, приподнялся на локте и выпил остаток пива из банки. Кем, думал он, переворачиваясь на живот. Кожу быстро начинало припекать. Солнце, марево, редкие, легчайшие, скользящие между барханами сквозняки жгли и полировали каждую клетку тела. Женщиной, подумал он. Здесь после пива и секса с Лиз я становлюсь песочной двуполой женщиной. Да, если хорошенько разобраться, он каждый раз отдавал Лизе чуток мужского, но взамен, в освободившиеся лакуны, как пространство в тексте между скобками, принимал женское. Она ничего не замечала, убегала купаться, а Вася, наполненный образовавшимся двуначалием, вслушивался и растворялся. Солнечный ветер размазывал его в песке и шорохе, в горячем зное и сквозняках. Клинтэлайас, свистел ветер, Клинтэлайас.

Хорошо бы нам с тобой стать жабами, сказала Лиза и положила мокрые холодные ладони ему на живот. Я как раз сейчас думал об этом, вздрогнув, сказал Вася. Здесь жабы очень крупные. Возможно, сказал он, это и не жабы вовсе. А кто? Это отдыхающие, которые не захотели отсюда уезжать. Или их застрелили. Они хотели уехать, но их убили. Да, сказал Вася, твой муж приходил сюда и убивал их по одному. По два, уточнила она. Он приходил сюда ночами, подстерегал их за лодками, где они совокуплялись и прятались от пронизывающего ветра, и убивал.

Их трупики скукоживались сразу, сморщивались, предположил Вася и искоса посмотрел на Лизу. Да, с таким характерным шипением, уточнила Лиз, из них выходило все человеческое, оставалось рыбье. В них проникал песок, убежденно заявил Вася, сел на подстилке и достал еще две банки пива. Пей, они же нагреваются. Я одну упаковку опустила в ручей, сказала Лиз. Они помолчали.

А те из них, кто были счастливы в момент смерти, – те становятся птицами, предположила она. Ага, кивнул он, птицами, у которых пола нет вовсе! В первые минуты смерть им не кажется чем-то плохим. Да-да, подхватила Лиз, ничем таким, от чего стоило бы горевать. Они до утра стоят на одной ноге в воде лимана, в мелком заливе между стеной камыша и глинистым берегом, дожидаясь солнца. А потом осторожно приближаются друг к другу, чтобы начать новую жизнь. Но у них ничего не выходит.

Ну конечно, сказал Вася, мало того что они наполнены песком и ветром, но узнать же теперь друга совсем невозможно! Но пусть у самцов останется эта ваша мужская штучка, попросила Лиз, мне так нравится. Да сколько угодно, пожал плечами Вася. Я представляю, как, стоя на одной ноге, встречаю утро в этом заповеднике и с недоумением гляжу на член, который свисает из-под моего крыла. Он вялый, тонкий, короткий и сизый. Чуть покачивается на ветру. О боги, какое жалкое зрелище!

А тут подхожу я, сказала Лиз, он видит меня и оживает, становится крепче, сильней. И умолкла. И чего теперь? Вася в пару глотков прикончил банку и закурил. Ну, тычусь носом в твой член, неуверенно предположила Лиза. Каким носом, ради всего святого! Каким носом! У тебя сто лет как клюв! Ну, клювом. Представляю это счастье. Стою на мелководье, и тут птица начинает клевать мой член своим клювом! Но ты же тоже птица!

Нет, покачал головой Вася, я Клинт Элайас Иствуд. С крыльями? Ну и пусть, с крыльями, мешают они мне, что ли? А я говорю тебе: Клинт, привет! Давай знакомиться. За каким хреном мне с тобой знакомиться, говорю я, у тебя же муж! Я не могу с чужими женами знакомиться. Какой муж, сказала Лиз и нервно щелкнула зажигалкой, прикурила, выпустила дым тонкой струйкой. Твой.

Так не пойдет. Если я птица, то мужа нет. Муж есть всегда, убежденно сказал Вася. Но ты же Клинт Иствуд, разве ты не можешь его застрелить? А я уже пробовал. Он все равно к понедельнику оживает. Как оживает? Ну как, сказал Вася, пожав плечами. Один раз я его убил лопатой. Гладкой новенькой немецкой штыковой лопатой. Ударил по горлу два раза. Голову не отрубил, но крови было очень много. Клинт, успела сказать голова, прежде чем умерла, Клинт, друг, как ты мог! Во имя всего святого, Клинт, мальчик мой, как ты мог! Что-то много она сказала, как для отрубленной, сердито заметила Лиз. А ты что ей ответил? Я ничего ей не ответил. Молча ударил еще раз и закопал на болотистом пустыре у заброшенной лодочной станции и пошел к тебе. А дальше что?

А дальше мы занимались любовью. Я заставлял тебя делать такие вещи, которые ты раньше не делала. Тебе было страшно, но очень сладко. А ты говорил мне «сучка моя ласковая»? Ты делал мне то-то и то-то? Да, я говорил тебе, так или иначе. И делал что-то совершенно умопомрачительное. Я кричала от страсти? Да, ты кричала от страсти. Но потом наступило утро, и пришел твой муж. С отрубленной головой? Да, с отрубленной головой. Он положил ее нам на постель, а сам сел на табурет возле камина и стал курить, молча глядя в огонь.

Но чем же он курил и смотрел в огонь, если его голова лежала у нас на постели? А у него было две головы. Одна отрубленная, а другая совершенно целая. Как это? Ну так. Целая голова печально лежала на кровати, смотрела на нас с тобой и говорила: как же ты мог, мой мальчик, как же ты мог! Мы же учились в одном классе, были друзьями, на рыбалку ездили, вместе мастурбировали в подвалах строящихся зданий и все такое. А вторая голова у него была птичья с длинным клювом и красными глазами. Вот тут на горле у него были красные перья, а на голове черный хохолок. Черный хохолок? Да. А щечки у него были оранжевые? Оранжевые? Да. Пожалуй, задумчиво кивнул он. Если не учитывать хохолок, похоже, это была голова Ибиса, а человек этот был бог Тот.

Точно, кивнул Василий, сделал затяжку, лег на подстилку и закрыл глаза. Тот. Точнее не скажешь. А второй раз я его закопал живьем в песок на полосе прилива. Прилив быстро наступал, была плохая, дождливая погода, ветер, волны, знаешь, такие черные с перехлестом. Песок был мокрым и тяжелым. Когда я, наконец, его закопал, вода была уже совсем рядом. Я отошел в сторонку, сел на бархан и закурил. Только голова его птичья высовывалась из песка. Он вертел ею в разные стороны и растерянно щелкал клювом. А человечью голову? Я положил ее в мешок, потом кинул туда кирпич, завязал шнурками от своих кроссовок и опустил все это на мелководье. Чтобы ничего не оставалось в твоем доме от него. В нашем доме. Да, в нашем доме. И что?

И он снова пришел. Когда? Ну, вот когда мы с тобой стоим по колено на мелководье, ты носом тычешься в мой член, а тут он выходит из камышей. И говорит: Клинт, почему эта сучка тычется своим клювом тебе куда попало! Почему ты ей это позволяешь делать? И ты, Клинт, позволил ему назвать меня сучкой? Но, согласись, он был в чем-то прав, пожал плечами Иствуд.

А дальше что? А дальше, он задумался, глядя на быстрые легкие облака, летящие над ними на огромной высоте в светло-синем небе. Дальше не было ничего. Совсем ничего? Да, совсем ничего.

Грустная история, сказала Лиз и пошла за пивом к ручью. Когда она вернулась, Клинт Элайас Иствуд уже спал, сложив руки на груди. Лицо ему прикрывала помятая розовая панама. Под палящим солнцем, в мареве между барханами она просидела часа три, прислушиваясь к ветру и морю, глотая безвкусное пиво, выкуривая каждую сигаретку едва ли наполовину.

Чтение на природе

Мы приехали в тот день компанией. Три черных джипа и микроавтобус. На самом деле в заповедник заезжать нельзя, но какого хрена! Так сказал Иван Сергеевич и покачнулся. Упал бы, боров жирный, если бы не я. Ленка, заорал он мне, неси стул, рыбу ловить буду. Посмотрела так на него. Ну какой такой стул? Я на каблуках. А тут песок. И потом это не офис, а пикник. Это в офисе я ему и секретарь, и кухарка, и еще неизвестно что. А тут – какого хрена, в самом деле!

Мишка подскочил и помог со стулом. Потом парни из экономического отдела подсуетились. Так что нам с девчонками и делать-то ничего не нужно было. Столик установили на самой окаемке мыса на небольшом холме. Ветрено тут было страсть, но Сергеич ни в какую не соглашался сойти в ложбинку. Только когда оказалось, что пластиковые тарелки от этого ветра разлетаются вместе с мясом и шампурами, тогда парням удалось убедить его спуститься. Он спустился и тут же сомлел. Там, где не было ветра, тлела жара, а шеф уже взял на грудь почти литр. К нему в офис немецкие партнеры заезжали и поздравляли его еще до того, как мы в машины сели.

В общем, сел и засопел. Его тактично отнесли к джипам. Прислонили к подветренной стороне и оставили. Я пледом его укрыла. Тигровым. На нем, правда, пятна остались еще с прошлого пикника, но те пятна пусть он сам, сука такая, отстирывает. Или пусть жене своей отнесет. Ей все равно впечатлений не хватает новых, от скуки мается, вот бы и впечатлилась. Хотя я думаю, что не так она и проста. Как-то видела из окна машины, как она на корточках у пруда птиц кормила. Мобильник и сумочку на землю бросила и булку крошила. Утки к ней подплывали, голуби садились рядом. Она была счастлива. Я даже онемела. Чтобы она – и птиц? У нее было такое молодое лицо, что я даже чуть не заплакала.

Ленка, да хватит тебе с ним возиться, сказал Мишка, брось старика, там, смотри, пацаны молодые заждались! Чего заждались, говорю я, чего заждались. А того и заждались, хихикает Мишка, женской компании заждались. Так у вас же, говорю, там семь девок, как раз по одной на каждого. А он говорит, мол, без тебя, Лена, ты же знаешь, и праздник не праздник, и смотрит так на меня. Мне отчего-то так неприятно сделалось. Нет, я все понимаю, они на меня как на млять смотрят. Чего уж тут. Но млять или не млять, а квалифицированный специалист! У меня два высших, незаконченная диссертация по Эдгару По, и компьютер я знаю. И муж у меня был хороший, даром что помер рано. Но я сняла туфли и все равно пошла по песку за Мишкой. Чего выгребываться на ровном месте, тем более что мне мое место хорошо известно.

В одной из машин включили музыку. Но ветер был такой, что она ничему, в общем-то, не мешала. Ни ветру, ни волнам, ни запаху водорослей, которые длинными жесткими рулонами выкатывались на берег. Стоял запах чего-то необыкновенно зеленого, свежего и грустного. Как Salvatore Adamo с его «Tombe la neige». Правда, все окружающие считали, что как раз он несвежий, но если я чего по-настоящему захочу, то отказать мне нельзя. Так что под вечер смирились, млять. Смирились и слушали. А что, приятно пел когда-то мужик.

Некоторые из длинных веретен, в которые холодные зеленые волны сматывали водоросли, удивительно напоминали утопленников. Особенно издали. Не таких, чтобы новеньких, а скорее бывалых утопленников, которые перед тем, как выбраться на сентябрьский мыс, изрядно попотели, преодолевая пространства. Я мелкими глоточками пила водку из одноразового стаканчика, изредка поглядывая на то, как Миша гладит мои ноги. Выпили еще, и он стал их целовать. Народ разбрелся в разные стороны. Эти лошади из экономического совокуплялись тут же, в траве у машин. Я все боялась, что Сергеича разбудят. Но он спал.

А что, Коса, рекреационная зона. Тут воздух такой, что кислородной маски не надо. Голова и без водки кружится. И то в сон клонит, то хочется смеяться.

Смотри, говорю, они все-таки живые! Кто, говорит Мишка, живые? Утопленники, говорю. Вон смотри, я за ним с обеда наблюдала, лежал, мертвым прикидывался, а тут встал и пошел. Талифа куми.

Чего-чего, не понял Мишка, ты пургу только не неси, в натуре! Пошли по берегу пройдемся, не люблю заниматься этим в конюшне. А ты, говорю я ему, эстет, млять! Молодец! Ну так, говорит он и хватает меня под локоть. Не спеши, дяденька, сказала я, но все равно встала. Чего тянуть зайца за яйца? Я ведь знала весь этот пикник от начала до конца еще вчера вечером. И позавчера вечером. И вообще, всю свою жизнь я знала, что так оно все будет. Будет прекрасная музыка, будет шуметь и покачиваться Коса, будут искоса через собирающуюся грозу проглядывать звезды, а меня будут вести за руку по песку, чтобы утолить свою похоть, чтобы извалять в песке, чтобы причинить тупой кайф, который, как боль, будет потом несколько часов вяло растекаться по всему телу. Как соус по кролику к Рождеству. И никто, никто меня не защитит от этого знания, от этого кайфа и от самой себя.

Давай тут приляжем, лихорадочно сказал Миша. Упал на песок и потянул за собой меня. Я вырвала руку, но, тем не менее, присела рядом с ним, гладя его лицо. Смотри, сказала я, какой красный закат. И утопленники ходят.

Да ладно тебе умничать, сказал он и подмял меня под себя. Мне стало смешно. И я улыбалась, когда из-за его плеча подошла вялая разболтанная тень. Шуршащие водоросли укутали нас сразу, в один момент, с ног до головы. Миша сразу не понял, что произошло, но потом попытался вырваться из моих объятий. Но у него ничего не получилось. Я придержала его за руки. Он страшно заорал, вырвался. Без штанов в желтоватых отсветах луны он смотрелся клево. Его невероятно длинный член оказался самостоятельным существом. Мишка кричал что-то, а член смотрел на меня, и я ему, кажется, очень нравилась.

Эти идиоты из экономического принялись смеяться. Я отряхнулась и встала. Миша сел на песок и нес что-то невнятное. То смеялся, то вдруг зарыдал, закрывая лицо руками. Сначала никто ничего не понял, а потом, когда ситуация медленно стала проясняться, Мишу стали уговаривать и успокаивать. Но он никак не хотел прийти в себя. Под утро разбудили Сергеича.

Уехать удалось только к обеду следующего дня, и к этому времени уже стало ясно, что с Мишей большие нелады. Он не хотел никого узнавать, кроме меня, его с трудом удалось заставить сесть на заднее сиденье машины.

Странно, говорил Сергеич, дыша перегаром, такой бугай – и двинулся. А удовольствие от величины не зависит, сказала я. Но мужикам этого не понять никогда. Да ты о чем вообще, проговорил он, удивленно посмотрев на меня, и как ты можешь! Да никак, сухо сказала я и пошла пройтись по берегу. Утренним штормом все водоросли, за исключением только некоторых зеленовато-бурых клочков, смыло в море, и это меня почему-то обрадовало.

В приемном покое больницы на Щегловке нашего специалиста по ценным бумагам оформили чин-чинарем. Сергеич отчего-то нервничал в ожидании обещанной главврачом беседы с представителями органов. Два дня в офисе все ходили как пришибленные, а потом началась череда долгих праздников. Я написала заявление на расчет, в два приема перевезла на съемную квартирку все свои вещи и уехала на десять дней на Косу.

Странно, всегда жила рядом, с детства сюда ездила купаться, но такого счастья у меня не было. Приехав на мыс, я зашла в травы на западной части Дальней косы, постелила подстилку, сняла одежду и неспешно нанесла мазь от загара. Мое тело меня радовало. Оно было настоящее и живое, я чувствовала, что оно принесет мне еще массу хлопот и разочарований, радостей и превращений. Пронзительное счастье быть. Потом я неспешно огляделась. Увидела барханы серовато-желтого песка, море травы, а за ним желтоватые волны; в неправдоподобно синем небе летали какие-то птицы. Пришла мысль, что это последнее мое пристанище. Еще мне захотелось тут же выбросить в залив свою сумочку с документами, ключами от квартиры и деньгами. Глотнув из маленькой пластиковой бутылки воды, я устроилась поудобнее, достала когда-то зачитанный до дыр томик в мягкой обложке, раскрыла его на любимой странице и прочла вслух, чувствуя, как от волнения кружится голова: «The Fall of the House of Usher». Потом сглотнула и, в волнении очень запинаясь, прочла эпиграф из Беранже. Да это и неудивительно, французский я всегда знала значительно хуже. Но затем успокоилась, посмотрела на небо и продолжила мягко, нараспев: «During the whole of a dull, dark, and soundless day in the autumn of the year…

Я знала, что отсюда уже никогда не уеду.

Лодки на берегу

Он был мохнатым, горбатым и маленьким. Она была круглой и ласковой, как колобок. Под одной из лодок на берегу они занимались любовью. Уже глубокой ночью выбрались из-под нее. Был сильный ветер, и, пока они дошли до поселка, оба замерзли. Дело в том, что коса, на которой стоял поселок, была слишком узкой. Именно поэтому ветер пролетал этот поселок насквозь, не имея ничего навстречу себе, чтобы на нем задержаться. Лихой соленой гребенкой он расчесывал дома и низкорослые корявые деревца. Он пригибал к земле заросли черноморского колосняка и приморского синеголовника, катрана понтийского и василька одесского, люцерны и морковника, колхидской осоки и еще каких-то неразличимых в темноте представителей высших растений. От порывов ветра коса то наклонялась в сторону материка, в сторону белеющих там, в кромешной темноте, десятков километров песочных пляжей, как мухами, обсиженных деревнями, поселками и пансионатами, то разгибалась в сторону открытого моря. И тогда становилось ясно, что дело пахнет табаком – не выстоит коса здесь, непременно в одну из осенних ночей сорвется с места, поплывет против ветра, разрезая волны, пройдет Керченский пролив, Босфор и Дарданеллы и уйдет, неуловимая, навстречу свободному плаванию, в южные широты, в страну счастья, в жизнь вечную.

Мохнатый горбунок и его жена попытались войти в дом, но не смогли. На крыльце в кресле-качалке сидели трое налоговых инспекторов и громко заорали что-то радостное и не очень разборчивое при виде горбунка и его круглой возлюбленной. Горбунок повернулся к жене и сказал: Маша, сказал он ей, иди к маме. А ты как же? Как же ты, испуганно повторила она, может, вдвоем сподручнее будет?

Маша, я тебя умоляю, проговорил горбунок. Иди к маме. Там и спать ложись, а приходи уже утром. Маша-колобок выбралась за калитку, секунду постояла растерянно, поблескивая гладкими боками в неверном свете качающейся из стороны в сторону луны. Я люблю тебя, зачем-то крикнула она и, обхватив ладошками затылок, весело побежала по кривой улочке мимо зарослей осоки и пугающих теней низкорослых раскачивающихся деревьев.

Ну что, горбунок, сказал один из инспекторов, пора нам с тобой поговорить. Да, сказал другой, спрыгнул с качалки и поскакал по лунной дорожке к кадке с водой. Напился воды и снова вернулся к разговору. Сам понимаешь, сказал он, мы ждали-ждали, ждали-ждали. Да, горбун, где наше бабло?! Где-где оно, равнодушно произнес третий инспектор и лихо сплюнул сквозь верхние зубы. Где оно?

В самом деле, задумался горбунок, а где оно? Как оно выглядит? Э, сказал один из инспекторов не очень уверенно, что значит, как оно выглядит. Ты это брось. Да, сказал другой, ты брось нам головы пудрить. Уж кто-кто, а ты-то должен знать, как выглядит бабло, которое причитается налоговым инспекторам, уверенно заявил третий. Он подскочил к горбунку и заглянул в его коричневые большие глаза. Неужели мытарей не видел, спросил он, неужели впервые к тебе приходят?

Видел, сказал горбунок, приходили. Так ведь я и тогда ничего не платил, и сейчас не стану. Это отчего же, тревожно поинтересовался первый инспектор, обнаглел, римскую власть не признаешь? Император Тиберий тебе, может быть, не нравится, спросил второй. Может, ты храм разрушить хочешь? Отчего же, признаю, кивнул горбунок, Тиберия люблю и храму вашему стоять вечно. Да ведь я житель другого государства, другому государству плачу, другим властям, и другие ко мне приходят вестники за данью. Ангелы называются. Шесть крыльев, двое рук, ног нет. Красно-голубые шевроны, короткие, как кортики, молнии, нимбы.

Млять-млять-млять, заорал первый инспектор, изо всех сил ударил второго по голове, я так и думал, млять! Я так и думал! Млять! Что-что-что же нам делать, заорал другой! Мы не можем возвращаться без налогов! Без налогов нам крышка, заорал третий, крышка-крышка-крышка! Дай мне немного наркотиков, я их покурю, обратился он к первому инспектору. Тот вынул из кармана уже забитый косячок. Они уселись прямо на крыльце и быстро раскурили его, передавая друг другу после каждой тяги. Сладковатый дымок поплыл к небесам.

Дернешь, горбунок? Нет, спасибо, меня не прет в такую погоду курить. А когда тебя прет? Меня прет в тихие лунные ночи. Тогда я иду со своей Машей на берег Косы, сажусь у самого прибоя и курю до утра. А Маша? А Маша не курит, она у меня и так круглая. Куда ей еще.

Нет, ну как же это все получилось, сказал первый инспектор. А что, у тебя совсем нечего взять? Да вы на меня посмотрите внимательно, посоветовал горбунок. Чего, самим неясно, что к чему? Инспекторы вперили свои зеленые глазки в горбунка.

Да, наконец вздохнул один из них, что-то у нас не сложилось.

Я спать хочу, заявил второй, соскочил с крыльца и, подобравшись к горбунку, сказал тонким жалобным голосом – хочу на ручки. И я, и я, и я хочу на ручки! Колобки запрыгали вокруг горбунка. Спать хотим! Спать хотим!

Ну, прыгайте на ручки, шалуны, вздохнул горбунок и расставил руки пошире. Три колобка тут же оказались в его объятиях.

Вот глупые-то, вот глупые, говорил горбунок, поглаживая свободной рукой тихо хнычущих колобков, вот глупые! Расшалились, траву курили, в кресле-качалке качались, ночью в свете луны не спали! А мы играть хотели, капризно надул губы один из колобков, в мытарей! А почему ж в мытарей, задумчиво проговорил горбунок, вы же все лето играли в индейцев? Глупые, глупые колобки мои! Папу у порога торчать заставили! Маму напугали! Она думала, вы опять индейцы, горбун мягко покачал головой и поежился, толчком ноги открывая дверь в комнаты. Так, а отчего вдруг мытари?

А мы, папа, просто Библии вчера начитались, счастливо вздохнул, медленно соловея в папиных руках, самый младший из колобков. Да, папа, от Матфея читали, плакали сильно. А где вы полночи с мамой Машей были? А мы, ребятки, на берег моря ходили, на нашу Косу смотрели, ветром дышали. А почему нам нельзя с вами?

Там очень сильный ветер, дети, очень сильный и темный. Он кружит в осоке, в низкорослых наших деревьях, в густой, в рост человека траве. Все шумит и качается. Далеко на рейде стоят корабли, которые приплыли к нашим берегам. Они поопускали глубоко в море свои длинные темные тяжелые цепи, звено за звеном. Тяжелый якорь погрузился наполовину в песок. Подводные течения наносят на эти цепи песок и ил. Якорь становится еще тяжелее, и корабли могут спокойно спать. Никакой шторм не сможет их сорвать с места, настолько тяжелы эти якоря и настолько крепки эти цепи.

А потом их из песка вытаскивают ангелы, папа? Какие ангелы, колобок? Ну, те, которые приходят к тебе за данью? Да, улыбнулся горбунок, обязательно ангелы! Эти ангелы когда-нибудь, а возможно, даже в самом ближайшем будущем, и нашу Косу оторвут от материка, и она пойдет вперед, разрезая ночное море.

А что скажет на это император Тиберий? А что он может сказать, ласково проговорил горбунок, укладывая малышей в их широкую пузатую кроватку с деревянными круглыми набалдашниками по углам. Колобки заснули, тесно прижавшись друг к другу. Ничего он не скажет. А если захочет сказать, к нему явятся ангелы с голубыми шевронами, в голубых касках и скажут ему то-то и то-то. Так-то и так-то разъяснят ему, что происходит, и все тогда будет хорошо. Тиберий успокоится. Понтий Пилат устало вздохнет, вымоется по пояс и пойдет ловить бычков на отмели. А Коса будет плыть, плыть и плыть, преодолевая расстояния и пространства. Лодки на берегу будут служить пристанищем для влюбленных, имеющих странные формы, птицы будут кричать, а мы никогда, никогда уже не состаримся, и с нами никогда не произойдет ничего плохого.

Перевозки в сентябре

В летнее время автобус из города на Косу отправляется каждые двадцать минут в выходные дни и каждый час в будни. Осенью, зимой и весной он ездит четыре раза в сутки. Те из отдыхающих, которые приезжают сюда впервые, с некоторым недоумением и завистью замечают, что для жителей Косы тариф на проезд в этом автобусе чуть ли не в три раза меньше, чем для обычных пассажиров. Но большую часть года отдыхающих здесь нет или почти нет. Продуваемый всеми ветрами лоскуток песчаной болотистой земли, пытающийся оторваться от своего материка, раскачивается в лобовом стекле автобуса Ивана Матвеевича. Он смотрит в боковое зеркало заднего вида. Никого. Ан нет. Дети машут рукой. Снова опоздали, засранцы. Он тормозит и дает задний ход.

Дети Косы пошли в школу. Их немного на Косе. То есть детей, которые в принципе могут пойти в школу. А те, которые есть, отмечены какой-то единой печатью самоуглубленности и печали, разбавленной прозрачными светлыми тонами легкого улыбчивого идиотизма. Интересно, он вообще свойствен детям, думает водила, или это у наших детей от ветра? Говорят же, что ветер мозги выдувает. У взрослых не так заметно, потому что взрослые-то почти всегда и без ветра не в себе. А вот в детях отчего-то так ясно все замечается.

Привет, ребятки, говорит Иван Матвеевич детям, которые с улыбками заскакивают в салон и стремятся занять лучшие, на их взгляд, места. Здравствуйте, Иван Матвеевич, говорит высокая худенькая девочка Марина, как ваши дела? Иван Матвеевич никак не может привыкнуть к ее вопросам. Слушайте, думает он, ей-богу, в девять лет разве можно задавать вопросы о делах водителю автобуса? Ведь мы, в сущности, совсем незнакомы. С одной стороны, вроде бы и ничего странного. Но, с другой стороны, что-то тут отчетливо не так.

Дела ничего, стараясь казаться веселым и бодрым, отвечает Иван Матвеевич, а вот вы почему опаздываете?! А если бы не я был на смене?! Другой бы ни за что не остановился! Вы же знаете, это только я такой добрый! Знаем, кивает Марина, и по ее ответу нельзя понять, что она на самом деле знает, а чего нет. Она отводит взгляд черных глаз и, покачиваясь, проходит по салону, садится в самом конце.

Дети рассаживаются и молчат. Смотрят в окна так жадно, как будто никогда не видели ни Среднюю Косу, медленно уходящую вдаль в зеркале заднего вида, ни птиц, которые стоят у самого берега и чего-то ждут, глядя на восход. Это цапли. В этом году их прилетело на Косу несколько тысяч. Вообще они гнездятся на островах к западу, но вот уже несколько дней живут здесь. Пошел бычок. Цапли едят бычка. Бакланы едят бычка, нырки, чайки, утки, люди едят бычка. Даже бычок ест бычка.