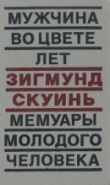

Текст книги "Кровать с золотой ножкой"

Автор книги: Зигмунд Скуинь

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)

В том же номере газеты на первой полосе сообщалось, что германские подводные лодки, осуществляя блокаду Англии, в нейтральных водах потопили латвийский пароход «Эвермирдза» с экспортной беконной свининой и маслом.

Примерно неделю спустя после свадьбы Паулис встретил на улице в Зунте Индрикиса. Похоже, Индрикис был основательно под парами.

– Ну, старый козел, теперь тебе крышка! – От вина и злобы Индрикис скорчил рожу, совсем как под бритвой брадобрея. – Не забудь, что я здесь власть представляю!

– Да-да, – ответил Паулис, – по этому вопросу мы, вижу, не столкуемся. Ты власть представляешь, я же, Индрикис, беконных свиней представляю. А без свиней никакая власть не удержится. Это я тебе говорю!

– Помяни мое слово – теперь тебе крышка!

Было это мщением Индрикиса или просто случайностью, трудно сказать, но судьба безжалостно преследовала Паулиса.

Он был первым, кого в Зунте по новым административным законам оштрафовали за «распространение» нелояльных анекдотов в публичном месте – на приемном пункте «Беконэкспорт».

– Это мы переживем, – сказал Паулис, крутя в руках квитанцию об уплате штрафа, будто любовное послание, отпечатанное на прекрасной бумаге. – Дороговато, конечно, но я считаю, Нания, два-три анекдота в месяц для очистки совести мы себе можем позволить. Это я тебе говорю!

Под рождество на дальних лугах сгорел сарай, по самую крышу забитый сеном.

– Ничего, – сказал Паулис, – и это переживем. Одним сенным сараем Вэягалов по миру не пустишь. Это я вам говорю!

Ближе к весне, в предутренних сумерках на дороге неподалеку от школы изувечили Виестура, – его без сознания привезли в больницу. Парня задела чья-то взбесившаяся лошадь. Паулис ходил мрачнее тучи, но головы не вешал.

В мае повез в «Беконэкспорт» подводу свиней. И всех пришлось доставить обратно. Представители фирмы извинялись, отговаривались военным положением в Европе, спадом деловой активности. Но были и такие, у кого свиней приняли.

– Ладно, – сказал Паулис, воротившись из неудачной поездки, – думаю, и это как-нибудь переживем. Крыша над головой есть, харчей заготовили прорву. Крестьянин ни перед кем не обязан шапку ломать.

Нания ничего не сказала, только чмокнула Паулиса в щеку. Дойдя до середины двора, обернулась:

– Ну так что, завтра картошку сажаем?

Ничто так не нравилось Нании, как работа в огороде или в поле. На ней широкополая соломенная шляпа, бальное платье из тафты, на ногах башмаки со стоптанными каблуками. Поскольку Нания, вынашивая ребенка, располнела, спереди подол задрался, а сзади провис.

Неожиданно пришла весть – Индрикис с собой покончил. Узелок с его одеждой нашли на берегу озера Буцишу. Вдоль и поперек все озеро баграми ощупали, но тела не обнаружили. Случилось это в июле, в суматохе больших социальных и административных перемен и особого внимания к себе не привлекло. В ту пору ежедневно происходили немыслимые, уму непостижимые вещи. Властетрясение длилось месяц, два десятилетия возводившийся порядок разлетался в клочья, так что пыль стояла столбом.

14

Останься Марта в Оперном театре, возможно, ее судьба сложилась бы иначе. Однако на следующий день после бала, устроенного в честь окончания курсов, она на конечной остановке трамвая повстречала Хария, тот в свое время тоже постигал парикмахерское искусство у фрау Центнершвер. Харий к тому же был еще и фотографом, агентом по рекламе, декоратором в цирке и спасателем утопающих. Он лично был знаком с Александром Чаком и писал стихи, которые, правда, нигде не печатали. Желая похвастать, Марта сообщила, что она теперь дипломированный мастер-парикмахер. Харий от души ее поздравил и в свою очередь сообщил, что как раз закончил новый цикл стихотворений и был бы рад прочитать их Марте. В тот момент он был без работы, шефу его, видите ли, не нравилось, что он, делая дамам завивку, декламировал свои стихи. А не нравилось в основном потому, что его стихами заинтересовались критики с улицы Альберта{18}18

В буржуазной Латвии там находилось управление политической полиции.

[Закрыть].

Когда они встретились в следующий раз, Хария было не узнать. В петлице лацкана костюма, как обычно, красовалась ромашка, но что это был за костюм! Такие продавали только на улице Калькиса у Герка да еще в Жокей-клубе, где любой пустяк стоил бешеных денег. Харий сказал, что он теперь помимо всего прочего заведует всеми парикмахерскими Риги. Не желает ли Марта поступить на работу, жалованье фантастическое – в три раза больше, чем в Опере. И работа солидная – заведовать обучением парикмахеров. Марта для такой должности вполне подходит, молодая, никакой рутины в голове, к тому же с окраины, из Ильгуциемса, из социальных низов.

Звучало это совершенно невероятно. Но и в Оперном театре творились чудеса, маляры становились главными художниками, костюмерши заведовали складами реквизита. Марта согласилась попробовать. Нет, право, происходило нечто невообразимое, старыми мерками ничего не возможно было измерить. Писателей назначали министрами, портовых рабочих начальниками полиции, рабочие брали на себя руководство заводами и фабриками, а простые бухгалтеры восседали в креслах директоров банков. Муж Софии Сафронович, соседки Марты по меблированным комнатам, еще неделю назад работавший обходчиком путей на станции, теперь, совсем как доктор, имел свою печать – «Волдемар Сафронович, ст. Рига-товарная, заместитель начальника».

Для базы учебного центра Харий избрал одну из самых роскошных рижских парикмахерских с закупленным в Париже оборудованием. Часть его еще не поступила, прежний владелец утверждал, что груз при смене властей застрял где-то на таможне. Основополагающие принципы дальнейшей работы Харий, открывая курсы, изложил доходчиво и ясно: «Кто мог раньше позволить себе зайти в салон? Буржуйские дамочки. Все удобства и радости были для привилегированных кругов, кучки избранных. Отныне красивая и модная прическа станет будничным украшением каждой работающей женщины. А потому и парикмахеров потребуется в десять, в сто раз больше. Наша задача обучить этому трудному и ответственному искусству всякого, кто чувствует в себе призвание присоединиться к почетной семье парикмахеров».

Работа и бесчисленные общественные поручения, переплетаясь друг с другом и сливаясь в сплошной клубок, опутали Марту по рукам и ногам, для сна оставалась только середина ночи. Пока были частные такси, Марта иной раз в полночь, а то и позже сравнительно просто добиралась до Ильгуциемса. Но упразднили частных предпринимателей, и стало ясно, что продолжать лишь в силу привычки жить на таком удалении от места работы бессмысленно. Марта подыскала себе освободившуюся квартиру немца-репатрианта в самом центре Риги, с видом на зеленые насаждения вдоль канала. Три комнаты ей было многовато, но меньшей квартиры в том районе не нашлось.

Однажды, в снежный крутень, в уже убеленной зимою Риге, при входе в Большой универмаг, Марта повстречала Индрикиса. Встреча получилась курьезной. У крутящейся двери они столкнулись нос к носу, но, похоже, Индрикис не узнал ее, буркнув «извините», быстро зашагал прочь. Обомлевшая Марта еще некоторое время гадала – он или не он? – затем бросилась вдогонку. Пробежали они едва ли не целый квартал.

– Индрикис, ты жив? Ин-дри-кис…

Казалось, Индрикис и не думает остановиться, круглящаяся спина и вовсе в дугу согнулась, головы за поднятым воротником почти не видать. Нет, все-таки остановился.

– Вот чудеса. – Индрикис, раскрасневшись от быстрой ходьбы, отводил глаза в сторону: – Ей-богу, не узнал, тут такая толчея. Да еще когда задумаешься…

– Ну, слава богу! А то все в один голос, – погиб, утонул… Хотела бы я знать: кто распускает подобные слухи?

– Да пусть себе болтают на здоровье.

Вид у него был неважный. Гладко выбрит, но давно не стриженные волосы маслянистыми прядями свисали на воротник темной сорочки. Одежда вся какая-то жеваная и словно с чужого плеча. Суконное пальто с повытершимся бархатным воротом, очевидно, в свое время предназначалось для более осанистой фигуры. От старости растрескавшиеся башмаки задирали тупые носы. Зато на голове совсем новенькая фуражка, какие обычно носили рабочие-гвардейцы, – с кожаным ремешком поверх козырька.

– Где теперь обретаешься? В Риге?

– Да-а-а. Бывает, и в Риге. Когда как. – Индрикис закурил папиросу и, катая между пальцами обгорелую спичку, напористо закончил фразу: – Больше в разъездах.

– Я дам тебе свой новый адрес, – сказала Марта, делая упор на «новый», что, конечно, было глупо, ведь Индрикис и старого адреса не знал.

Но Индрикис стоял с таким видом, будто не расслышал, и это обидело Марту.

– Я живу в двух шагах отсюда, – не унималась она.

Индрикис сам по себе был ей безразличен. При встречах с ним ей даже бывало как-то не по себе. Но здесь, в Риге, среди скользивших мимо и уплывавших в какую-то свою обособленность прохожих, он не был чужим. Их роднили Зунте и люди, которых они знали. И потому Марту прямо-таки подмывало показать Индрикису, как поправились ее дела и как прекрасно она устроилась.

– Затруднения у меня временные. – Индрикис невесть отчего надулся и снова отвел глаза. – Я пока толком нигде не обосновался. Не исключено, в ближайшее время кое-что переменится.

– Теперь найти работу ничего не стоит. В газетах полно объявлений.

Индрикис окинул Марту беглым взглядом и как-то странно усмехнулся.

– Лучше условимся так: ты меня не видела, а я тебя не знаю. Рига велика, народу много. Я и не думаю здесь оставаться. На той неделе дальше подамся.

Марта понятия не имела, что Индрикис этим хотел сказать. Но заметила – на последней фразе он вроде бы совсем сник, и на лице у него все поникло: губы, брови, теперь он вид имел вконец потерянный. Ей сделалось грустно, стало жаль Индрикиса.

Должно быть, и у Марты выражение лица изменилось, потому что Индрикис вдруг решился взять ее за руку.

– Ты не могла бы одолжить немного деньжат? Не доведется встретиться, Леонтина вернет.

Марта поспешила раскрыть кошелек: любое промедление могло быть воспринято как отказ. При всех колебаниях цен и зарплат после перехода на новую валюту в рублях, без особой бережливости у нее водились лишние деньги – настолько хорошо она теперь зарабатывала. Это опять подогрело притушенную гордость, и она ответила с нарочитой небрежностью:

– Пустяки! Отдашь, когда сможешь, о чем тут говорить.

Но кошелек, хотя и пухлый с виду, хранил в себе не бог весть какую сумму. В последнее время многие ощутили, что срочно требуется поменять свои портмоне: новые бумажные рубли занимали куда больше места, чем серебряные латы. Марта предложила безотлагательно зайти к ней на квартиру. Настроение у Индрикиса поднялось, он сделался разговорчивей, пытался даже шутить.

Новая квартира Марты в самом деле оказалась в двух шагах, так что разговор оборвался, толком не начавшись.

Ей самой особенно нравилось, что лестница в парадном устлана алой ковровой дорожкой, а кабина лифта отделана красным полированным деревом. Пока Марта отпирала высокую двустворчатую дверь, Индрикис примолк, насторожился. Войдя в прихожую и оглядевшись, он уже не пытался скрывать удивления.

– И ты здесь живешь?

– Да. Мебель в рассрочку. Утаговское имущество, – пояснила Марта. – Есть такое учреждение, реализуют собственность уехавших в Германию немцев.

– Шикарно, ничего не скажешь.

– А главное – близко к работе.

Взгляд Индрикиса застыл на барельефном портрете: Сталин, раскуривающий трубку.

– А этот откуда тут взялся?

– Из Москвы привезла.

Расслабившиеся мышцы его рыхловатого лица растерянно застыли.

– Выходит, ты большая начальница?

– Не такая уж большая.

В какое-то мгновение Марте показалось, что Индрикис опрометью бросится вон из квартиры, но возбужденный блеск в его глазах померк, в них заиграла тяжеловатая и едкая усмешка.

– Знаешь, что самое невероятное? Хочешь – верь, хочешь – нет, но и maman голосовала за блок трудового народа. А этот блок ей кукиш показал. Магазин национализировали.

Для Марты это было новостью, из Зунте редко доходили известия. На письма не хватало времени.

– Ну да… Ведь Леонтина использовала наемную рабочую силу. Но, должно быть, ее оставят заведующей магазином.

– Как бы не так.

После этого Индрикис направился к двери.

– Куда же ты? А деньги?

Руки он не подал, но деньги взял. Ассигнации были новенькие, строптиво упругие. Не пересчитав, смял в горсти и сунул в карман.

– Ну, спасибо. Будь здорова. Деньги не пахнут.

Это прозвучало как оправдание. Непонятно только, перед собой или перед ней он оправдывался.

Встреча с Индрикисом заставила Марту задуматься – что же все-таки происходит? До сих пор она ни о ком, кроме как о себе, не задумывалась. Ей жилось отлично, все ей удавалось, все прекрасно устроилось. Именно так, как писали в газетах и вещали по радио: раньше не было ничего, а теперь есть все; раньше было плохо, а теперь хорошо; раньше творилась несправедливость, а теперь все по справедливости. Но оказалось, на вещи можно взглянуть и с иной точки зрения. Блага не падали с неба, они возникали в результате перераспределений. Были такие, у кого отнимали, кому следовало потесниться, примириться с отторгнутой частью. За отвлеченным понятием «несправедливость» стояли конкретные люди. И если у Леонтины отнимали, значит, и она принадлежала к тем, кто воплощал в себе вчерашнюю несправедливость. Марте как-то в голову не приходило, что к противостоящей стороне, представляемой теми, кого называли эксплуататорами, буржуями и плутократами, можно причислить и кое-кого из ее близких. Формально она, разумеется, была сирота и к роду Вэягалов не принадлежала. Но если она не принадлежала к Вэягалам, удочерившим ее с первого дня рождения, давшим ей свое имя, воспитавшим ее, то к какому же роду она тогда принадлежала?

Слава богу, Вэягалов нельзя было причислить к крупным землевладельцам. Но и к малоимущим их не отнесешь. Неужто у Леонтины денег было больше, чем у Паулиса? В последние годы Паулис явно жил на широкую ногу. Об Атисе говорить нечего, тот из уважаемой и почетной прослойки трудовой интеллигенции. Вот и получилось, что наихудшим из Вэягалов оказывался Паулис, однако с таким выводом Марта не могла согласиться. Если кого-то из родичей можно было с уверенностью отнести к противоположному стану, так это Индрикиса. Айзсарги защищали старый правопорядок, на этот счет не могло быть сомнений. К тому же к Индрикису Марта всегда питала смутную неприязнь. Ей казалось, он весь какой-то липкий, грязный и, общаясь с ним, можно и самой замараться.

Предрасположенность Марты к размышлениям объяснялась особыми обстоятельствами. Заболев гриппом, она почти две недели провела в постели. Наконец она могла до одури читать скопившиеся журналы и газеты. С особым вниманием Марта читала стихи Хария, обычно их печатали два журнала – «Вестник радиовещания» или «МОПР». Своеобразные по форме, стихи Хария чем-то перекликались с экзотической поэзией прошлых лет. После поездки в Среднюю Азию он по преимуществу воспевал сады и арыки в пустыне, заснеженные горные выси, колоритные и шумные базары. В его стихах шумели на ветру чинары, благоухали розы Ферганы, на горячих скакунах гарцевали джигиты, а седобородые аксакалы во славу дружбы народов слагали баллады.

После Октябрьского праздника, перейдя на постоянную работу в редакцию журнала «МОПР», Харий еще теснее сблизился с литературой. Выполнял также различные общественные поручения Союза писателей и профсоюза полиграфистов. Для республиканской декады в Москве Харию поручили написать текст для оратории из трех частей. Задание было настолько ответственное, что в минуты откровенности Харий высказывал сомнения, справится ли он. Прожив месяц во Дворце творчества в Сигулде, он сумел лишь войти в работу. Заготовки и варианты были представлены на рассмотрение комиссий и советов. От дел постоянно отвлекали всякого рода увеселения, развлечения, прежде скрывавшиеся за толщей неподступных стен, теперь же сами домогавшиеся его и так соблазнительно льнувшие, что не было никакой возможности от них отбиться: катание на буерах, дискуссии во Дворце творчества, бильярдные турниры и автопрогулки, обеды с коллегами-писателями из братских республик, застолья.

Их отношения держались на честном слове. Однажды Марте пришло в голову, что связь их катится по инерции, как железнодорожный вагон на сортировочной станции. Иной раз хотелось включить тормоза, да не хватало решимости. Она привыкла к Харию, он ее встречал и провожал, не отказывался помочь в трудную минуту! И в душу закрадывались сомнения, имеет ли смысл вообще притормаживать. Вроде бы близость была, а вроде бы ее не было. Вроде бы любили, а вроде бы не любили друг друга. В преданности Хария Марта не сомневалась, стоило ей слово сказать, и они бы давно расписались и жили под одной крышей. Но Марта медлила. Их любви, если, конечно, это можно было назвать любовью, недоставало сути – по крайней мере ей так казалось, – самого ощущения любви.

Бутон близости они раскрыли по лепестку в строгой и естественной последовательности. Похоже, случилось то, что и случается обычно: не сущее стало сущим. Но, к сожалению, без чуда самого цветения. Вместо него имело место простое оголение тайны. А посему там, куда они оба пришли, царило умеренное бесстрастие. В очередной раз уступая домогательствам Хария, которые она сносила с ласковым потворством, чувствуя себя немного виноватой и немного пристыженной, когда его тело после непонятного возбуждения столь же непонятным образом впадало в расслабленность, Марта ловила себя на одной и той же мысли: «Все можно было бы стерпеть, не будь это так грустно. Неужели он не замечает, как мне грустно?» Но Харий тотчас заводил разговор о делах предстоящей недели, о движении французского Сопротивления, о декаде в Москве и новых кинофильмах. Эти разговоры раскрывали Марте то, что еще раньше раскрыли стихи Хария: чувства его мало трогали, жизнь он воспринимал посредством ее внешних проявлений.

К весне Марта несколько отвлеклась от производственных будней и сердечных смут. Внимание переключилось на другое. Теперь ее мучили не осознанные прежде глубины перемен, нарастающий драматизм среди кажущегося покоя, предчувствие какой– то режущей слух ноты в этой вполне гармоничной, романтически возвышенной музыке, образно выражавшей ее мироощущение.

Как-то на работу не вышел главный бухгалтер Алаукст. Не появился он на второй и на третий день. Девушки собрались навестить коллегу, будучи уверены, что их главный бухгалтер, человек в летах, захворал. Но явились должностные лица, пожелавшие проверить запертые ящики стола главного бухгалтера. В ящиках стола царил безупречный порядок – письменные принадлежности разложены по ранжиру, а ластики по степени мягкости. В отдельной папке нашли коллекцию почтовых марок с изображением цветов и портретами исторических личностей. Откидной календарь был почему-то раскрыт с опережением, листок показывал субботу, будто владелец заранее знал, когда его станут разыскивать. Да, это случилось в субботу, а во вторник на квартире у своей сестры – где-то в Межапарке или Чиекуркалне – бухгалтер, закрывшись в туалете, выстрелил себе в рот, оказавшись чуть расторопнее тех, кто в тот момент хозяйке квартиры предъявлял ордер на его арест.

Однажды на улице Харий обратил внимание Марты на одетую в черное женщину с онемелым и бледным лицом.

– Чтоб на лице изобразить печаль, человек должен задействовать шестьдесят четыре мускула, а веселость – всего лишь тридцать, – сказал Харий. – Это поэтесса Вита Леинь.

– С виду такая грустная.

– Я думаю, это у нее в крови. Ее сестра Сарма тоже вечно ходила грустная.

– А у поэтессы муж, кажется, комиссар Буцис?

– Бывший комиссар.

– Как это бывший?

– Милая, надо внимательней читать газеты.

Третий случай она поначалу и вовсе оставила без внимания. Досадно было, что ее потревожили в самый неподходящий момент, – через полчаса в Театре драмы открывалось торжественное заседание, а она еще металась по квартире неодетая. Когда в дверь позвонили, решила, что пришел Харий. Щелкнула задвижкой, крикнула «входи!», а сама устремилась обратно в спальню. Но это был не Харий. На алом ковре стоял незнакомый мужчина в полупальто. Еще за дверью он снял шляпу и держал ее перед собою обеими руками, подняв чуть ли не к подбородку. Странная поза и пальто с длинным ворсом делали его похожим на стоящего на задних лапах пуделя, что в свою очередь вызвало в памяти потешный номер на арене цирка.

– Позвольте представиться: Ганс Энгельгард Ульброк. Причина моего визита вам покажется, возможно, необычной, заранее прошу извинения. Видите ли, в этой квартире долгое время проживал мой крестный отец, советник городской управы Бернхард Криденер. В юношеские годы я частенько навещал его. И вот, волею судьбы оказавшись в Риге и проходя мимо, захотелось взглянуть из комнаты крестного на зеленые берега канала. Если память мне не изменяет, как раз напротив окон должны быть два дуба. Прошу прощения за столь бестактное желание, но воспоминания подчас понуждают нас к самым неожиданным поступкам.

– Все это, конечно, пустяки, – начала Марта, но тотчас замолчала.

Незнакомец перехватил ее озабоченный взгляд, брошенный на циферблат больших настенных часов.

– Понимаю, я явился не вовремя, госпожа торопится, все понимаю. Я отниму у вас не более пяти минут, никак не более.

С уверенностью старожила незнакомец шагнул за ней в комнату, а глаза его так и скакали с одного предмета обстановки на другой, как бы проверяя, все ли на месте, нет ли расхождений с его воспоминаниями. Запором балконной двери он занялся самостоятельно. За зиму Марта ни разу дверь не раскрывала. На балкон с ним не вышла, с улицы в квартиру хлынула весенняя промозглость, заставившая Марту зябко поежиться.

Потом спохватилась – в кухне на плите подгорает каша. Когда вернулась в комнату, незнакомец все еще разглядывал с балкона город, делая какие-то пометки в своей записной книжке.

Как только он ушел, Марта взглянула на часы и про себя отметила, что незнакомец был предельно точен, – визит его длился ровно пять минут. На прощание он еще раз назвался – Ганс Энгельгард Ульброк.

Тогда Марта не ломала голову над тем, откуда этот Ульброк взялся и какова была его роль в назревавших событиях. Позднее, включив эпизод в более широкую панораму, она пришла к выводу, что он, пожалуй, прибыл морем. В ту пору голубоватосерые немецкие суда, многочисленные двойники транспортника «Steuben», были не редкостью в рижском порту. В рамках недавно заключенного соглашения в Германию отбывали последние репатрианты, шел обмен торговыми грузами. Время и впрямь было странное: враги формально считались друзьями, много говорилось об угрозе миру, но мало кто верил в возможность войны.

Примерно месяц спустя, когда Марта совсем позабыла о странном визите Ульброка, из Франции пришло письмо. В конверт была вложена фотография размером с открытку – широко улыбающийся человек в военной форме, подбоченившись, по-хозяйски расставив ноги в блестящих сапогах, стоял под сенью Триумфальной арки. Это был Ганс Энгельгард Ульброк, который и в Париже не смог позабыть Ригу: так некоторые мужчины в объятиях одной женщины вспоминают другую. Впрочем, вряд ли возможно столь упрощенно объяснить, почему Ульброк прислал свою фотографию. В числе побудительных причин подобного экспромта свою роль, надо думать, сыграли хвастовство, желание припугнуть, тщеславие, а то и просто недалекость или скрытый садизм отправителя.

Первый налет на Ригу немецких бомбардировщиков до основания развеял мечтательно-романтическое мироощущение Марты. На ее глазах извозчичья лошадь стала безногой, девушке оторвало руку, а какого-то подростка размазало по стене. Больше всего Марту потрясла неотвратимость внезапно свалившегося зла. Средь бела дня четким строем, тройками прилетали самолеты убивать и разрушать. Неужели их невозможно отогнать? Она хорошо видела, как самолеты возникали вдалеке, с каким хладнокровием снижались, выбирая цель. От оглушающих раскатов бомбежки она в буквальном смысле впадала в столбняк. Ничего подобного испытывать ей не приходилось. Даже потом, на фронте, когда война вроде бы стала привычной, у Марты душа уходила в пятки от сотрясавшего барабанные перепонки грохота, рвались ли гранаты, строчили автоматы или землю перепахивали артиллерийские снаряды.

Из Риги они выехали на автобусе, прежде совершавшем рейсы от центра в Шмерли; возможно, потому возникло ощущение, будто она едет в пригород, чтобы к вечеру, самое позднее завтра, вернуться домой. Марта с собой прихватила портфель, в нем лежали плащ, два бифштекса в пергаментной бумаге и документы: бухгалтерские отчеты, выплатные ведомости, учебная программа и приказы. Ей казалось, этот внезапно свалившийся кошмар, уму непостижимая охота за человеческими жизнями – не более чем короткая, хотя и жуткая интермедия и что она столь же внезапно, как началась, закончится, вернув жизни и здравый смысл, и прежний размеренный ход. Но душераздирающая интермедия продолжалась, и под напором новых обстоятельств немыслимым образом преобразилась и Марта.

Когда автобус в который уже раз попадал под обстрел с земли или воздуха, она почти автоматически выполняла все, что выкрикивал привыкший командовать мужской голос. Близость смерти, отчего она совсем недавно впадала в столбняк, стала неизбежным, будничным фоном. Чуть ли не в каждой перестрелке их небольшая группа кого-то теряла; пятилетний мальчик, за время поездки ставший круглым сиротой, умер на руках у Марты, с хрипом втягивая воздух навылет простреленной шеей.

Автобус, железнодорожный эшелон, пароход – смерть повсюду следовала по пятам, с той лишь разницей, что в нараставшей жаре трупы не коченели, а разбухали, источая сладковатый смрад. Когда пароход прибыл в пункт назначения, вспомнилась в какой-то миг ее собственная тень, та Марта, что месяц назад села в рейсовый автобус с табличкой Рига – Шмерли. И сердце сжалось в груди не от слезливой жалости, даже не от грусти по утраченному. Потрясло, что с момента отъезда прошел всего месяц. Один-единственный месяц! В правой руке она несла санитарную сумку, в левой ведро с хлоркой. За плечами солдатский вещмешок; портфель ей удалось поменять на пару белья и потертое одеяло. Плащ оценили не слишком высоко, за него Марта получила буханку хлеба, пяток яиц и кулек помидоров.

Теперь, когда ужасы войны были в отдаленье, когда разруха и смерть остались как бы на другом берегу, Марта напряженно прислушивалась к доходившим временами с фронта голосам, пытаясь хоть что-то разузнать о Харии. Но вести о нем были скудные. В первые дни войны вступил в истребительный батальон. Потом его никто не видел.

В южном городе их рижская группа разлетелась в разных направлениях. Марта осталась вдвоем с Ольгой Кузнецовой, той самой Ольгой из Лудзы, с которой когда-то ездила в Москву. Ломаная речь Марты, ее акцент вызвали подозрения, да и документы казались сомнительными, не раз ее принимали за подосланную диверсантку. И лишь вмешательство Ольги спасало от более серьезных неприятностей. Жизнь была неимоверно трудной и предельно простой. Возможно, потому что вопросы, в последнюю пору мирной жизни державшие ее на взводе, будоражившие чувства и занимавшие ум, теперь сводились к элементарным истинам, не требовавшим даже объяснений. Они здесь находились потому, что в Латвию вторглись немцы. Чтобы вернуться туда, нужно разгромить оккупантов. Единственный путь, единственная возможность. И о жизни, полной лишений, ломать голову не приходилось; бедность, нужда, разруха, горе, все самое худшее, злое объяснялось одним словом: война.

В первую фронтовую зиму после знойного беженского лета она больше всего страдала от лютого холода. Женщин мобилизация не коснулась, но какой-то внутренний голос, должно быть голос Вэягалов, позвал ее к землякам. Войдя в состав Латышской стрелковой дивизии, Марта считала, что она тем самым на шаг приблизилась к дому. А это – как нередко при подобных обстоятельствах случалось с Вэягалами – высвободило энергию, для которой уже никакое задание не казалось трудным. Действительность с ее действительными возможностями и взаимосвязями попросту перестала существовать. Нужно было сделать то, что следовало делать, добиться того, чего следовало добиваться. Нужно было поскорее выйти на исходный рубеж, а затем ломиться вперед, не обращая внимания на страх и страдания.

Марте вспомнилось, как они, молоденькие санитарки, жгуче-студеной, звездной ночью сошли с поезда; дальше к переднему краю пришлось идти пешком. Снег под валенками сердито поскрипывал. На них была обычная солдатская одежда – ватные штаны, телогрейки, шинели, волосы острижены совсем коротко, ушанки завязаны на подбородке. К рассвету растянувшаяся колонна застряла в еловом, подлеске неподалеку от зенитной батареи. Подходили зенитчики, спрашивали табаку, в обмен предлагая хлеб и сахар. Она и еще несколько девушек попросились отойти. Они были стеснительны, но и боялись отбиться от своих. Один артиллерист ненароком наткнулся на присевших за елочками девушек. Некоторое время как вкопанный стоял с отвисшей челюстью.

– Бог ты мой, да это ж бабы!

Летом, на второй год войны, в расположение части, которой был придан медсанбат, приехал командир партизанского соединения. Он подбирал людей для работы в Латвии. Фронтовые будни в перерывах между боями в общем-то мало чем отличались от жизни в тылу – и тут любили и ссорились, и тут распускали всякие слухи, травили анекдоты. Командир партизан был человек бывалый, не раз пересекавший линию фронта, его похождения послужили благодатным материалом как для драматических, так и комических повествований.

Действия партизан, ни умом, ни сердцем не постижимые, – уж какие в Латвии леса! – вызывали всеобщее удивление и восхищение. А потому отобранным кандидатам завидовали, хотя все знали о трудностях, им уготованных. Завидовали еще и потому, что они сразу отправятся в Латвию.

Марта была немало удивлена, когда партизанский командир выразил желание с ней побеседовать. Они бродили по изувеченному немецкой дальнобойной артиллерией березняку за большой хирургической палаткой и говорили о всяких пустяках: о рижских липах и молочном шоколаде «Лайма», о том, как лучше сушить одежду и как на кленовых листьях в деревенскую печь запускают хлеба. Командир был в солдатских брюках, офицерских сапогах и расшитой холщовой рубахе с расстегнутым до второй пуговицы воротом. Внешность совершенно невоенная, к тому же у него из груди вырывались какие-то хрипы, а в уголках обветренных губ постоянно таилась чуть насмешливая улыбка.

– Ну так что, договорились? – ни с того ни с сего вдруг спросил он. – Перебираемся поближе к дому?