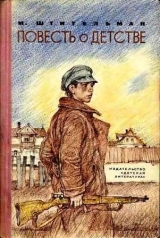

Текст книги "Повесть о детстве"

Автор книги: Михаил Штительман

Жанры:

Советская классическая проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)

Пейся сидел дома за круглым столом и что-то писал, открыв рот и высунув кончик языка.

– Сочиняешь? – насмешливо спросил Сёма.

– Да,– недовольным голосом ответил Пейся и прикрыл ладонью тетрадь.– Можешь не заглядывать!

– Ну, слушай,– нахмурился Сёма.– У меня был от тебя очень важный секрет.

– Я тебя не прошу. Можешь не рассказывать...

– Обожди...– оборвал его Сёма и, стараясь быть кратким, рассказал историю Фраймана.– Как теперь быть? Пойти сказать Трофиму или просто привести его?

– Можно не торопиться,– уклончиво ответил Пейся.– А большой у него мандат?

– Как это – не торопиться? – возмутился Сёма.– Он уедет, и что тогда мпе останется? Гнилые подковы из-под мёртвых коней! Тоже сказал!

– Что ты хочешь? – с важностью спросил Пейся, вставая со стула.– Ты хочешь, чтоб я с тобой пошёл? Я готов.– Он ловко заправил отцовский пиджак в брюки и, спрятав тетрадь в какое-то тайное место, открыл дверь.– Пойдём!

У Сёмы была хорошая память, и он знал, как арестовывают. Но зайти в квартиру Фраймана они не решались. Всё-таки Осчеквалап! И, договорившись, принялись ждать его у ворот. Ждать пришлось долго. Уже не раз с тоской заглядывал Пейся во двор, но Фраймап всё не шёл.

– Послушай,– заговорил Пейся,– а вдруг он не выйдет?

– Тебе уже не терпится? Жди!

– А вдруг он лёг спать?

– Жди, говорю!

– А вдруг он заболел на наше счастье?

Но Сёма пе успел ответить ему. Сделав прыжок, он очутился рядом с Фрайманом и, вспомнив слова матроса, торжественно объявил:

– Именем революции следуйте эа мной.

Фраймаи с удивлением посмотрел на Сёму и, рассмеявшись, ответил:

– Хорошо. Но куда вы идёте?

– Вас эовет комиссар.

– Интересно,– Фрайман пожал плечами,– какие у меня с ним дела? Тут, наверно, какая-нибудь путаница. Ха! – обрадовался он, увидев Пейсю.– Два моих ученика. Через мои руки вы получили ремесло... Послушай,– обратился ои к Сёме,– ты точно слышал, что именно меня звал комиссар?

– Своими ушами,– твёрдо ответил Сёма.

– Странно,– удивился Фрайман и зевнул, начиная нервничать.– Тут есть ещё Фруйман, так нас всегда путают.

– Пойдёмте,– хмуро повторил Сёма и взял Фраймана эа локоть.

– Можешь эа мной не ухаживать,– закричал Фрайман,– а то ты, кажется, получишь баню!

Они подошли к дому Магазаника, и Сёма, пропустив вперёд уполномоченного Осчеквалапа, взбежал по лестнице.

– Комиссар у себя? – спросил он вестового.

– У себя.

– Пейся,– сказал Сёма, усиленно подмигивая,– ты посиди с ним здесь, а я скажу комиссару.

Через десять минут Фраймапа попросили в компату к Трофиму. Он вошёл, вежливо поклонился и сел, положив на колени шляпу. Трофим с лукавым любопытством смотрел на гостя.

– Так вы и есть Фрайман? – улыбаясь, спросил он.

– Я.

– Ваш мандат!

– Пожалуйста, сделайте одолжение! – быстро заговорил Фрайман и протянул комиссару бумагу с четырьмя печатями.

Трофим внимательно прочёл мандат и, разгладив, положил бумагу перед собой:

– Так. Плохая липа! Кто вам её сделал?

– Я не понимаю,– растерялся Фрайман.

– Вы не понимаете? – удивился Трофим.– Вы, такой находчивый делец, и вдруг не понимаете?.. В уезде вам её дали?

– В уезде.

– Кто именно?

– Я его не знаю,– оглядываясь по сторонам, сказал Фрайман,– лично незнаком. Такой бледный молодой человек.

– Хорошо,– улыбнулся Трофим,– мы потом продолжим разговор. Вас сейчас отведут, и вы будете иметь время вспомнить фамилию молодого человека.

– Меня отведут? – закричал Фрайман и вскочил со своего места.– Здесь грязные руки! Здесь донос! Я уже три года работаю на революцию. Может быть, я и ещё десять таких Фрайманов устроили поражение войны. Я освобождал людей от службы. Пусть скажут.

– Успокойтесь,– тихо сказал Трофим, подавая знак красноармейцам,– вапш заслуги известны!

Фраймана увели... Сёма посмотрел на комиссара и, вздохнув с облегчением, вытер с лица пот.

– Так...– задумчиво произнёс Трофим.– Теперь нужен хороший обыск.– Оп сделал какую-то пометку на листе и, подняв голову, спросил: – А ты, Пейся, помогал ему?

– Нет, он сам,– краснея, ответил Пейся.

– Так...– ещё раз повторил Трофим.– А что ж, по-вашему, такое Осчеквалап?

– Не знаю,– пожал плечами Сёма.– Наверное, что-нибудь страшное!

– Плохо! Как же это курьер военного комиссара и не знает таких вещей? Может быть, ты, Пейся?.. Тоже не знаешь? Гм! Осчеквалап – Особая чрезвычайная комиссия по выделке валенок и лаптей.

– Боже мой! – с досадой воскликнул Сёма.

– Вот тебе и боже мой! – засмеялся Трофим.– Конечно, хорошо, когда юные большевики ловят паразитов. За это спасибо. Но кто вам разрешил арестовывать людей? А?

– Мы его только пригласили,– смущённо проговорил Сёма.

– «Пригласили»...– насмешливо повторил Трофим.– За такое приглашение вам обоим причитается сутки гауптвахты... У тебя, Сёма, память хорошая, ты мпо как-нибудь напомни, что я вам должен сутки гауптвахты. Слышишь?

– Хорошо,– согласился Сёма.– А сколько вы должны Фрайману?

– Лет пять па соляных приисках,– улыбнулся комиссар.– Не мало?

– Нет,– серьезно ответил Сёма.– Я думаю, будет вполне достаточно!

С ПАКЕТОМ

Паёк курьера комиссара был невелик, но Сёма всегда приносил его домой с чувством особой радости. Он внимательно следил за выражением лица бабушки, когда она осторожными руками развёртывала маленькие бумажные кульки.

– Фунт ржи? – удивлялась бабушка.– Это очень хорошо, Сёма.' А здесь что? Сахарный песок?

Она высыпала шуршащий песок в стакан, и по утрам дедушка пил сладкую, чуть-чуть закрашенную воду. Никто не умел так экономить и так хитрить с продуктами, как бабушка. Достав где-то несколько картошек, она смешивала их с отрубями и пекла оладьи, заменявшие хлеб. Правда, очень часто Сёма находил в этом хлебе куски соломы, по ои молчал, не желая расстраивать бабушку. А она стояла около пего, с любопытством заглядывала в рот и спрашивала:

– Ну как, Сёма, вкусно?

Сёма, не разжёвывая, глотал эти похожие на подошву оладьи и голосом, полным удивлённого восторга, отвечал:

– Замечательно! Какой-то особенный вкус!

Бабушка радостно кивала головой и присаживалась рядом с ним:

– А скажи, Сёма, ты заметил, что здесь нет и капельки соли?

Тут дедушка, потеряв терпение, тоже вмешивается в разговор:

– Знаешь что, Сарра, я бы на твоём месте так не допытывался. Если ты будешь так долго спрашивать, он рассердится и скажет всю правду.

Бабушка умолкает.

Дед, воспользовавшись наступившим молчанием, сам начинает осаждать Сёму:

– Скажи мне, пожалуйста, что будет с Фрайманом? Мне кажется, что в этом деле пахнет твоей рукой.

– Тебе кажется,– улыбается бабушка.– Его жене кажется – вот что плохо! Ты бы видел, как она смотрит на меня. Она бы утопила нас всех в ложечке чая.

– Да-а...– задумчиво произносит дедушка.– Такое время... А скажи мне, пожалуйста, куда они дели Магазаника?

– Не знаю. Отправили в уезд.

– И что же?

– Наверно, расстреляли,– равнодушным голосом отвечает Сёма.

– Расстреляли...– ужасается дедушка, но, подумав немного, успокаивается.– А почему бы его в самом деле даже ие повесить? Ты помнишь, Сёма, у него была подходящая шея!

– Ой! – шумно вздыхает бабушка.– Я не могу слушать ваши разговоры. Какие-то разбойники в доме!

В это время в окне показывается голова Пейси. Он щурит то

правый, то левый глаз, трясёт головой, подаёт загадочные знаки Сёме.

– Уже пришёл твой красавец! – бурчит бабушка.– Полчаса он не может прожить без тебя!

Пейся входит в комнату, кланяется дедушке и хватает за рукав Сёму:

– Идём. Комиссар зовёт!

– Фиру надо захватить?– деловито осведомляется Сёма.

– Не надо. Он ждёт тебя одного.

Сёма набрасывает на плечи шинель и идёт вслед за приятелем. Дедушка провожает их завистливым взглядом: всё-таки и у них есть дела! На улицо Сёма останавливается и испытующе смотрит па Пенею:

– Что Трофим хочет?

– Я знаю? – раздражается Пейся.– Я ночевал в его душе?

Волнуясь, они входят в компату комиссара. Трофим поднимает голову и, улыбаясь, спрашивает Сёму:

– Где твои весёлые глаза?

Сёма обижается.

Ему кажется, что комиссар говорит с ним как с мальчиком. И он отвечает отрывисто и зло:

– Закрылись!

– А может быть, откроем?

– Попробуйте!

Трофим расстегнул рубашку и палил в блюдце кипятку:

– Люблю чай. А ты?

– Смотря с кем пить.

– А пакет в Кашины свёз бы? – неожиданно спрашивает комиссар.

– Сегодня?

– Молодец! А пе стащат у тебя этот пакет?

Сёма хмурится и, пе гляди на Трофима, отвечась.

– У мёртвого!

– А ие потеряешь ты его?

– Вместе с собой.

Трофим с удивлением смотрит л а Сёму:

– Злой чёрт!.. Придётся тебе собираться в дорогу.

– Это правда? – Сёма вскакивает со стула и, забыв, что он взрослый, начинает прыгать по комнате.– Там же папа, Трофим!

– Уж я помшо об этом,– улыбается комиссар,– хотя он за всё время и строчки не написал... А коробку табаку ему свезёшь? Есть, Сёма?

– Есть! – отвечает Сёма, не веря и тревожась.

– Хорошо...– задумчиво говорит Трофим.– А как же быть с бабушкой?

– Не знаю,– растерянно отвечает Сёма.

– Вот видишь. Сам просишься, а сам не знаешь, как быть с бабушкой.

– О чём разговор? – вмешивается Пейся.– Бабушку я беру на себя. Что ты смотришь? Мы скажем ей, что Сёму вызывает отец. А если это пе поможет, я начпу ей рассказывать историю, а Сёма выйдет с чёрного хода. Три сгупеныш – и он на улице!

– Ну хорошо, Сёма,– говорит Трофим и кладёт руку на его плечо.– Теперь глаза открылись? Ты рад? И ты не побоишься ехать один? Ты понимаешь, Сёма,– один, а кругом все чужие...

– Не побоюсь,– волнуясь,"отвечает Сёма,– я ничего не боюсь.

– Завтра утром получишь пакет. Лошади отвезут тебя до станции. Идёт эшелон в капшнском направлении. Ты рад, Сёма? Мы на тебя ставим, как на взрослого парня! Ты понимаешь это, Старый Нос?

Трофим обнял Сёму и глубоко вздохнул: «Всё-таки хорошая штука – иметь такого сынка!» Друзья вышли на улицу. Сёма был озабочен и молчалив, теперь опять радость уступила место тревоге.

– О чём ты думаешь? – Пейся осторожно прикоснулся к приятелю.– Делай, что я говорю!

– Нет,– покачал головой Сёма,– нет, я не буду обманывать.

– Ну тогда, хочешь, я могу зайти. Онн меня сразу послушают.

– Нет. Я сам.– Сёма протянул Пейсе руку.– Рано утром у речки!

Сёма открыл дверь, прошёл через коридорчик в столовую и молча присел возле бабушки. Дед с удивлением посмотрел на него:

– Что ты такой тихий?

– Так.

– Может быть, он тёплый? – встревожилась бабушка.– А ну, Сёма, дай лоб!

– Я не тёплый,– успокоил её Сёма и небрежно добавил: – Я забыл сказать. Я уезжаю с пакетом.

– Что, что? – не разобрала бабушка.– Что ты там ещё выдумал?

– Я уезжаю,– робко повторил Сёма, с падеждой глядя на молчащего деда.– И как раз там папа... Я отдам табак.

– Какой табак? Кикой папа?—ещё больше рассердилась бабушка.– Ты скучаешь за скандаЛЬм?.. Как мы будем смотреть в глаза Якову, если он узпает, что мы тебя пустили? А вдруг тебя отреясут?

– Что значит отрежут?

– «Что значит, что значит»! Уехал Локерман в Одессу, и его отрезали. Он там, семья тут.

– Меня не отрежут,– уверенно ответил Сёма.– И о чём вы беспокоитесь? Всё дело – три дня! Вот я там, и вот я тут.

– Пойдём! – сказал наконец дедушка и, встав, позвал бабушку за собой.

Они пошли в сналг.шо. Сёма остался одни. Он нервничал и шагал из утла в угол. Вот так родные могут стать поперёк дороги. И кому он нужен? Что там, нападут па пего, что ли? Только и ждут! Сяду утром и приеду вечером! Простое дело. Но пойди объясни им. Бабушки истоду спятся пушки! А дедушка молчит. То он может говорить с утра до вечера, а сейчас ему жалко сказать два слона. Мужчила называется! Сёма принялся с горечью ругать деда и бабушку: «Сколько можно со мной цацкаться? Что мне – три года? Пусть ещё скажут спасибо, что я говорю. Другой бы просто взял и уехал! Но дедушка – кто бы мог ожидать? – сидит и молчит! Как будто он сам не был молодым или забыл, что это такое».

Мысли Сёмы обрываются приходом деда и бабушки. Дедушка поправляет чёрный галстук, поднимает полы пиджака и, чуть-чуть подтянув брюки, садится к столу. У него торжественный, строгий вид. Он смотрит па бабушку, потом на Сёму и, пригладив усы, подзывает впука it себе:

– Сядь здесь!

Сёма послушно садится.

– Посмотри на меня!

Сёма поднимает голоиу и смотрит на деда.

– Ты мой внук и сын своего отца. И я знаю тебя за честного мальчика.

Сёма молчит, и дедушка, гордо восседая на стуле, продолжает:

– Я у тебя не стану много спрашивать. Я не спрашиваю, какой пакет и почему именно ты? Мне это не нужно. Я тебе только задаю один вопрос, и ты мне отвечай. Если мы тебе не позволим, что ты сделаешь, Сёма?

– Я поеду.

– Всё! – Дедушка машет рукой, встаёт, и сразу куда-то ис-

чезает его торжественный вид. Он подходит к бабушке и, склонившись, шепчет ей на ухо: – А что я тебе говорил? Когда он только поставил йогу на порог, я уже видел, что у него делается. Я уж видел...

– Мне от этого не легче, что ты видел!..– кричит бабушка.– Тебя хоть посадят в поезд? – спрашивает она у Сём гл.

Сёма радостно кивает головой.

– Надо, чтоб тебя положили на верхнюю полку,– вздыхая, говорит бабушка.– И чтоб ты не толкался среди людей. А то бог знает чего наберёшь!

– Я не буду толкаться,– охотно соглашается Сёма.

Но бабушка не слышит его.

– И, если будет открыто окно, не высовывай голову. И, когда будет остановка, не выскакивай первым. И папе скажи,– тихо добавляет бабушка,– что я этого не хотела.

Сёма становится позади дедушки и ласково гладит его по лысине. Бабушка смотрит на обоих и товорит с досадой:

– Теперь можете целоваться! Конечно, что вам? Что вам?

Я должна ходить одна со своим горем!..

* * *

Рано утром на берегу Чернушки встретился Сёма с Шерой. На плечи он взвалил котомку, в длинных, широких рукавах шинели терялись руки, старый, немного большой картуз лез на глаза. Под рубашкой, прижавшись к груди, лежал уже потеплевший пакет комиссара.

– Сядем здесь,– тихо сказала Шера, и они опустились на землю.– Так ты едешь?

– Еду.

– Ты рад?

– Очень! – воскликнул Сёма и обнял её за плечо.– Ты же понимаешь, Шера. Я один еду! Один!

– Я ничего не понимаю,– повторила Шера и заплакала. Всхлипывая, кусая нижнюю губу, отбрасывая падающие на лоб волосы, она смотрела на Сёму долгим, внимательным и печальным взглядом.– Раньше я просыпалась и знала, что я увижу Сёму. Ты не смейся! – испуганно сказала она.– А теперь что? Я так привыкла, Сёма...– Шера опять заплакала. Плечи её вздрагивали.

Сёма растерянно смотрел па неё и не знал, что делать, что сказать. Он гладил робкими, непривычными руками её голову и плечи и потом, нагнувшись, поцеловал её чёрные, вкусно пахнущие волосы.

– Ты добрая, Шера,– смущённо сказал оп.– Волосы у тебя мягкие. Вот посмотри сама.

Он расплёл снизу тяжёлую косу и перебросил сё через голову Шеры. Волосы рассыпались и закрыли лицо-

– Я тебя не вижу теперь! – засмеялся он.

Но Шера каким-то особенным движением, какое бывает у женщин, моющих голову, разделила надвое сбежавшие вниз волосы, и Сёма увидел покрасневшие от слёз глаза, большие и тихие, как озёра.

– Ты уже не плачешь? – спросил он.

– Нет, Сёма.

Она быстро причесалась, ловко вскидывая руки. Чёрные шпилечки лежали у неё па коленях, па юбке, она брала две сразу, одну зажимала в зубах, другой закапывала волосы.

– Вот я и готова. Видишь, какая причёска?

– Нет, лучше с косой,– нерешительно сказал Сёма.

Шера засмеялась и, вдруг вспомнив что-то, оглянулась вокруг себя. Рядом с noii лежал маленький узелок.

– Это, Сёма, тебе! – Она развязала платочек и протянула Сёме две тряпочки.

– Что ото? – удивился он.

– Это флаиелька. Заверни ноги. Сними ботинки и заверни ноги. Будет тепло. Сделай это сейчас. Я отвернусь.

Сёма покорно снял ботинки и обтянул ноги фланелевыми тряпочками.

– Тепло? – улыбаясь, спросила Шера.

– Тепло, только тесно.

– Ничего! – успокоила его Шера.– Теперь возьми это и надень на шею.– Она положила ому в руки мешочек на шнурке.– На шею, на шею!

– А что в нём? – недоумевая, спросил Сёма.

– Это нафталин, Сёма. Доктор сказал: против тифа.

Опять губы её задрожали и слёзы подошли к глазам. Сёма протянул Шере обо руки, и они поднялись.

– Пора,– тихо сказал Сёма.– И пе надо этого. Не на год!

С горки вниз, к берегу, бежал Пейся. Он остановился возле

них, запыхавшийся и побледневший.

– Бежал,– тяжело дыша, сказал он,– боялся опоздать...– Он молча посмотрел на Шеру и улыбнулся: – А ты уже здесь... Слушайте, Сёма,– заговорил он вдруг торжественно,– если вам понадобится нтафер со стороны жениха, так я готов!

Шера засмеялась и, пригладив волосы, завязала косынку.

– Да,– уже отдохттуи, с азартом продолжал Пейся,– я готов подвести вас к венцу. У меня была такая история...

– У тебя всё истории! – улыбнулся Сёма.

– Я был бы рад, чтоб эти истории не разлюбили меня,– вздохнув, ответил Пейся,– чтоб не успевала появиться одна, как уже другая толкала её в спину.

– Закрой шею, Сёма,– тихо сказала Шера.

– Да, мне пора,– повторил Сёма и поправил котомку на спине.

– Одну минутку! – Пейся взял Сёму под руку и отвёл его в сторону.– Я тебе принёс яселезу.– Он протянул удивлённому Сёме тяжёлый кусок ржавого железа.– Пусть будет в кармане! Если что – ударяешь между глаз. Мне отец говорил, как убивают быков. Раз – и готово!

Сёма спрятал «железу» в карман, посмотрел на разгорячённого Пейсю и впервые за долгие годы дружбы притянул его к себе и обнял:

– Будь здоров, Пейся!

– Будь здоров, Сёма,– тихо ответил Пейся и опустил глаза.– Иди прощайся с ней! Я ничего не вижу...

...Через час проснулись в домах люди. С шумом отворялись ставни, падали, сбивая со стен штукатурку, тяжёлые прогоны – новый день пришёл в местечко. Сёма был уже далеко. На высокой арбе трясся курьер комиссара. Он лежал, подложив котомку под голову, и смотрел на далёкое серое небо. Медленно плыли за ним стаи густых темиых туч – одпн опи, поднявшись с рассветом, провожали на станцию Сёму.

В ПУТЬ!..

Спрыгнув с арбы, Сёма побежал на станцию. Жажда деятельности охватила его; чувство полной свободы, впервые пришедшее к нему, жгло и радовало. Бабушка, дом, Шера – все это осталось позади, и об этом не хотел и не мог думать Сёма. Сейчас было одно – ехать! Он чувствовал себя бывалым человеком. Здесь уж никто не смотрел на Сёму, никто не беспокоился о нем и никто не заметил прихода нового пассажира. Как и сотни других людей, суетящихся, ищущих кипяток, кого-то зовущих пронзительным свистом, он бестолково бегал по маленькому перрону, перескакивая через тела спящих и больных, расталкивал локтями себе дорогу и вместе с каким-то удалым парнем в чёрных, как у Полянки, клешах неистово кричал:

– Где эшалон? На какую путь эшалон?

Спрашивать было не у кого. В воздухе стоял тяжёлый запах болезней, людского пота, голода и войны. Люди в измятых, за-

лежанных шинелях, в кожанках, с винтовками, прыгающими за плечами, продавив узенькую дверь, вывалились на станцию. Какая-то женщина тут ate, па земле, кормила грудью ребёнка и смотрела на толпу спокойными, уже привыкшими ко всему глазами. Люди толкали злыми ногами её узлы, перепрыгивали через неё, ругались, а опа всё сидела с ребёнком иа руках – одна тихая, одна неторопливая, а моягет быть, забытая или уставшая от сумасшедшего бега.

Сёма тоже побежал. На него падали люди. Его сжали со всех сторон, и он закричал, потому что было и больно, и страшно, и, главное, непопятно, что к чему и зачем. Но крик его никто не услышал, ни одпу живую душу ие встревожил Сёмип голос – все неслись, и Сёма нёсся со всеми. Он свалился с перропа и побежал, спотыкаясь, перескакивая через рельсы с пути па путь. Какой-то сбивающий с пог рёв раздался рядом: навстречу нёсся паровоз, пыхтящий, фыркающий, обдающий жаром и искрами. Толпа метнулась вправо, и Сёма вместе с ней; он уже не жил самостоятельно, не имел своих особых желапий. Он был в толпе, несмеющий, беспомощпый, отдавшийся ей. Кто-то подтолкнул Сёму пинком ноги, и оп повторил это двюкепие, толкнув бежавшего впереди,– человек лежал иа человеке, нельзя было поднять руки, нельзя было сделать что-то для себя. Котомка давила и жгла спину. Не было ни мыслей, ни желаний,– казалось, эти минуты Сёма не жил, а только двигался.

Уже упали густые сумерки, замелькали унылые, сносимые ветром огоньки на путях...

Огромный солдат в коротенькой шипели, с трудом повернув голову, плечом откипул от себя Сёму и выругался: «Чего ты повис на мне, дура!» И Сёма, шатаясь и уясе ие надеясь ни на что, покатился дальше. Какой-то безнадёжный и не кончающийся испуг, который бывает только на железной дороге в такие минуты, сжал Сёму. Он уже ничего не хотел – ни пакета, ни поручений, лишь бы оставили, бросили его, и он бы стал счастливым, как та неторопливая женщина.

В это время какая-то сила вповь метнулась в толпу. Сотни людей вокруг Сёмы, как и оп, пе видели ничего, но, вероятно, в первых рядах был кто-то видящий, и его тревоги передавались всем. Он бежал, расставив руки, и толпа, не видя, угадала, что пришёл эшелон. На пути остановился длинный красный состав, и толпа ударилась о его стены и полезла куда-то вверх. Кричали рядом, кричали позади, кричали вокруг. Вагоны были закрыты, и толпа билась об их стены и откатывалась назад, как большая чёрная волна. Накопец отодвинули тяжёлые двери, и люди начали лезть, карабкаясь, цепляясь, падая, путая свои и чужие

руки. Поп вагона был высок, не было ни лестниц, ни поручней. Сома схватился за чей-то ремень и полез, не зная куда.

Очнулся он ночью и, открыв глаза, ничего не увидел. Только совсем близко под ним, у его уха, стучали колёса, и казалось, что вагон шатается из стороны в сторону. Кто-то храпящий тяжёлым и пыхтящим храпом, обняв его, положил тяжёлую ногу на его ногу, и чужое тёплое дыхание стелилось по его щеке. Сёма боялся пошевельнуться. Постепепно глаза привыкли к темноте, и он увидел на полу спящих солдат, мокрых, что-то бормочущих во сне, присвистывающих и стонущих. Человек рядом продолжал спать, его дыхание становилось горячим, от него несло пережжённой махоркой, потом, карболкой и ещё чем-то очень острым и дурпьтм. Неожиданно поезд остановился, как будто он ударился во что-то. Какие-то люди опять лезли в вагон, но солдат, лежавший у дверей, сбрасывал их странным и, видимо, привычным ударом сапога.

Свет проник в узкие щели, и пассажиры начали просыпаться. Они шумно зевали, потягиваясь, и Сёма, оглянувшись, увидел, что в вагоне нет никаких полок, никакого окна – один пол! «Верхняя полка,– насмешливо повторил он слова бабушки,– И чего она только не выдумает!» Подняв руки, Сёма почувствовал отчаянную боль во всём теле, особенно в ногах. «Что было вчера? – начал вспоминать он, и ему не верилось, что это чудовищно страшное улсе прошло.– А обратно? – с тревогой подумал Сёма.– Опять то же самое?»

Вдруг руки его задрожали: они раньше, чем он, вспомнили и начали искать. Нет, пакет был на месте. Промокший и, наверно, измятый, он влип в тело, и на коже Сёма нащупал прямой четырёхугольный след.

– Кашины скоро? – спросил он у соседа.

– Сейчас будут и Кашины! – добродушно ответил сосед, радуясь, что он наконец сможет вытянуть ноги и лечь свободней.

Сёма поднялся и, шатаясь, добрёл до двери. Солдат, вышибавший всех, с улыбкой посторонился. Поезд замедлил ход. Сёма принялся отодвигать тугую непромасленную дверь, но она не подчинялась ему. Солдат встал, ударом нога толкнул дверь, и Сёма увидел дневной свет, дома, людей. Он подтянул котомку и, заткнув за пояс полы шинели, прыгнул на землю. Опять вокруг началась сумасшедшая суета, и люди ринулись к вагонам. Сёма издали снисходительно, даже с любопытством посмотрел на них и медленно прошёл через станцию на улицу. Он уже всё простил и забыл, и теперь опять был пакет, и встреча с отцом, и незнакомое место – всё, ради чего стоило бежать, падать и подниматься вновь.

...К начальнику укреплённого района его привели. Красноармеец доложил о задержания, п начальник, пожилой человек с залезающими в рот рыжеватыми усами, испытующе взглянул на Сёму. Сёма смутился и, подойдя ближе, заговорил штатским детским языком:

– Я его попросил показать, а оп задержал меня. Мало я намучился в дороге! А он меня схватил!..

– Садитесь,– улыбнулся начальник, расправил усы и, как кролик, смешно покрутил носом.– Я слушаю!

– Пакет,– уже спокойно сообщил Сёма,– от товарища Березняка.– Он отвернулся к окну и принялся извлекать из-под рубашки комиссарский пакет.

Пакет был измят и, главное, мокр: от пего пахло Сёмой, бабушкой, но только по комиссаром. Сёма опять смутился и принялся дуть па конверт.

– Ну, давайте! Что вы там? – удивился начальник.

– Горячий,– сконфуженно улыбнулся Сёма, протягивая письмо Трофима.

– Остынет! – успокоил его начальник и, небрежно разорвав конверт, принялся читать.

Читая, он делал катше-то пометки в книжке, потом начал что-то чертить по карто плоским жёлтым карандашом, похожим на утиный нос.

– А, вы ещё здесь,– вспомнил про Сёму начальник.– Это хорошо! Вот ответ.– Он быстро набросал что-то на маленьком листке и протянул Сёме запечатанный конверт.– Прошу, товарищ! – Начальник опять посмотрел па курьера и смешно задёргал носом.– Сколько лет?

– Пятнадцать.

– Достаточно! – отрывисто сказал он и улыбнулся.– У вас ещё что-нибудь?

– Разрешите обратиться, товарищ начальник укреплённого района! – торясественно произнёс Сёма, подражая красноармейцу.

– Разрешаю.

Но Сёма не знал, как изложить своё дело военным языком, и, досадуя па себя, просто сказал:

– Здесь мой папа, Гольдин, комиссар района.

– Твой папа...– задумчиво повторил начальник и, взяв со стола трубку, закурил, пряча себя в клубах голубоватого дыма.– Ну что ж, пойдём! – С неожиданной поспешностью он запер стол и, накинув па плечи шинель, спросил: – А тебя как зовут, Гольдин?

– Сёма!

– Сёма,– повторил начальник.– Очень хорошо! Сёмен, значит.

Они вышли на улицу, и Сёма, с трудом поспевая за широким шагом начальника, пошёл за ним.

На улице валялись осколки снарядов; заборы у домов были повалены; дома стояли заколоченные, как будто встревоженные чем-то. Всюду были ещё тёплые следы недавнего боя.

У одного из домов начальник остановился.

– Вот, Сёма...– сказал он и вновь пустил на себя столб дыма.– Вот папин дом.

Они вошли в комнату. Какая-то женщина поклонилась начальнику и с удивлением посмотрела на Сёму. Начальник снял фуражку и сел. Он вытер большим платком лоб, но на нём всё же осталась широкая красная полоса.

– Где же папа? – недоумевая, спросил Сёма.

На столе лежал потрескавшийся отцовский ремень, постель была смята и неприбрана, на гвоздике висела вылинявшая, пожелтевшая куртка отца.

– Он ушёл? – повторил Сёма и сел рядом с начальником.– Ведь ещё очень рано?

– Он ушёл,– сказал начальник, глядя пристально на Сёму,– и очень рано... Отца убили, Сёма, твои и его враги.

Сёма зажал ладонью глаза и опустил голову. Он ещё ничего пе понял, и слова начальпика ещё не дошли до него. Оп только знал, что произошло что-то непоправимое и – навсегда. Он встал, сбросил котомку с плеч, вынул и поставил на стол коробку с табаком – подарок Трофима, положил две рубахи, заштопанные и выутюженные бабушкой,– всё это уже никому не было нужно. Сёма посмотрел на рубахи, на табак и, прижавшись щекой к коробке, заплакал, всё ещё не понимая ничего. Потом он встал и, сорвав с гвоздя кожаную куртку, пахнущую отцом, согревавшую ещё недавно его худое тело, принялся целовать рукава и карманы, вытирая кожей мокрое лицо и плача, уже не имея ни сил, ни голоса. Начальник осторожно снял с него шинель, вытянул из его рук измятую куртку и накрыл ею вздрагивающие плечи Сёмы.

Что делали с ним, Сёма не чувствовал и не знал. Вообще он ни о чём не думал сейчас. На него почему-то брызгали водой, но Сёма ничего не понимал.

Его вывели на улицу, и лишь там, глубоко вздохнув, он спросил начальника:

– Когда?

– Одиннадцать дней. При ликвидации банды.

Одиннадцать дней назад отец двигался, смеялся, ходил, и тогда ему нужны были табак и рубахи, и он умывался где-нибудь здесь близко и тоже ходил по этой улице.

– Боже мой, это ие может быть! – повторял Сёма и щипал себя за руки и хватался за кожаную куртку, висевшую на нём.– Не может быть, боже мой!..– уже зло кричал он, срывая пуговицы на рубашке и тяжело дыша.– Я хочу видеть, где он,– шёпотом сказал Сёма.– И я хочу пойти один.

Начальник взял Сёму за плечи и проводил его к кладбищу. Они молча шли по липкой грязи окраинной улицы. У высокого холма начальник остановился:

– Вот здесь. А я пойду обратно.

Но он никуда не ушёл и остался на улице ожидать Сёму – он боялся оставить его одного.

* * *

А Сёма взбирался наверх. Не думал он очутиться здесь, на этом проклятом пустыре. Нет, не думал! Не думал и не ждал, а несчастье свалилось ему на голову, на плечи, на сердце. И лучше бы его придушили там, в сумасшедшей толпе, и привезли сюда мёртвого и схоронили рядом с отцом!.. Кладбище расположилось по склону высокого холма. Казалось, что могилы бегут сверху вниз. У ног Сёмы тоже лежала чья-то могила, чьё-то большое горе, заросшее дикой травой и затоптанное чужими сапогами... Слёз не было, и не было веры в то, что всё правда.

Сёма взбирался наверх. Безымянные бугры без падгробных плит и украшений, простые и тихие, как само горе, вырастали перед ним, и он лез всё выше и выше, скользя по липкой грязи и падая у чужих могил. Но где же отец? И как глупо здесь потерять отца! Но вдруг он увидел знакомое имя па деревянпой дощечке и, сорвав картуз, упал на колени. Вот она, родная могила, и вот он – отец. Сёма прижался щекой к холод кой земле и заплакал за себя, и за деда, и за бабушку, и за всех, кто любил отца. В груди было тесно, и он плакал, ничего ire видя перед собой, хватая руками мокрую, мягкую землю. Проклятая земля, отнявшая отца, проклятая пуля, проклятый человек, поднявший на него оружие!

И ведь ои же целился, наверно, ведь он боялся промахнуться. «Папа! Ты видишь, я пришёл к тебе, но я опоздал. Почему я не пришёл, когда ещё можно было умереть за тебя, чтобы меня рвали на куски, а ты жил, а ты жил, отец? Сколько я тебя ждал, и опять тебя отняли. Лучше бы убили меня, разве я сказал бы слово, разве пожалел бы себя? И почему я тогда попрощался с тобой на углу, почему не пошёл дальше за тобой, отец? Ничего ты не успел сказать мне, и я не успел насмотреться на тебя...»

Сёма прижался к земле, потом поднял глаза. Сверху неторопливо бежали могилы. Обидный след человека, нищий след!.. В эти минуты, может быть первый раз в жизни, он почувствовал, как хорошо иметь отца, даже не видеть, а знать, что он есть – седой, с худыми руками. «Ах, отец, зачем всё это и где эта сволочь, стрелявшая в тебя, где мне его найти, папа, где можно его нагнать, где мне схватить его за руку и за твоё сердце сколько отпять сердец?» 1

Когда Сёма пришёл в себя, был вечер. Ветер шевелил тоненькую дощечку на отцовской могиле, и капли дождя робко стучали по ней, словно боясь потревожить сон. А кругом была тишина, и старые, забытые могилы смотрели на Сёму... Он встал, застегнул кожанку и вытер холодным рукавом куртки мокрые, покрасневшие глаза. Надо было идти – впереди леягал трудный и опасный путь. Сёма медленно побрёл вниз, несколько раз оглянулся, постоял и опять пошёл, потом с улицы посмотрел наверх, на кладбище, но глаза уже не нашли отцовской могилы...