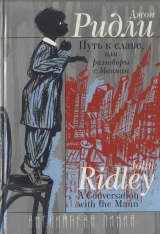

Текст книги "Путь к славе, или Разговоры с Манном"

Автор книги: Джон Ридли

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)

Цель моих наблюдений заключалась в том, чтобы с понедельника как-нибудь перебраться поближе к выходным – на пятничный или субботний вечер. Это было лучшее время для выступления: заведение наполнялось, заработок повышался, так что его уже нельзя было назвать карманной мелочью, и, что самое главное, в выходные было гораздо больше шансов, что в театр заглянут агенты, продюсеры и прочие искатели талантов, – не то что в два часа ночи по будням. А такие люди были по-настоящему необходимы исполнителю – все эти десятипроцентщики, воротилы, открывавшие любые двери, заключавшие сделки и делавшие шумиху. Именно они запросто могли вознести исполнителя с клубной сцены – на телевидение, а с телевидения – к славе.

Со временем некоторые парни, которым никак не удавалось расширить свои возможности, вообще перестали приходить в театр. Поскольку они отпали, мои шансы несколько возросли, и медленно, но верно я переполз с понедельничной ночи на ночь между вторником и средой. На утро среды. А вскоре начал выходить на сцену уже не в предрассветные часы, а в ночные. Явное продвижение. Я радовался, я гордился собой. Я испытывал это чувство в течение нескольких месяцев. Потом еще несколько месяцев я был просто доволен. Спустя восемь или девять месяцев я чувствовал только досаду. Я вдруг понял, что застрял на месте. Никуда я не продвигался. Я ничуть не продвинулся в сторону четверговой ночи, и уж точно ни на шаг – в сторону выходных.

Хуже того, я не попал и ни в какой другой клуб. Театр на Четырнадцатой улице вовсе не оказался тараном, который пробивал бы другие двери. В некоторых заведениях, упоминая работу в этом театре, я скорее вредил себе, чем помогал. А поскольку у меня не было агента или импресарио, который вместо меня самого расхваливал бы мои достоинства, то положение мое становилось отчаянным. Я топтался на месте – и доказательством тому служили новые лица, мелькавшие в театре: на сцену рвались все новые исполнители. А ведь еще совсем недавно я сам был тут новичком. Еще совсем недавно я сам хмыкал в сторону тех, кто, как мне казалось, слишком надолго задержался на здешней сцене, и думал: «Какого черта они тут путаются?» Может, излишняя мнительность заставляла меня видеть то, чего не было, но мне мерещились усмешки на лицах новичков, то же самое говоривших обо мне.

* * *

Ну скажите, можно ли было где-нибудь еще найти двух людей, столь же несхожих во всем? Бедный чернокожий паренек из Гарлема – и белая девушка-еврейка из Уильямсберга. Я хотел стать комиком, она мечтала петь. У меня семьи как бы и не было, образования я почти не получил. У нее же были хорошие манеры, мама и папа, которые всерьез беспокоились, что их дочь поздно приходит домой, пытаясь сделать карьеру в шоу-бизнесе. Единственное, что объединяло меня с Фрэнсис Клигман, – это жажда успеха и вера в то, что когда-нибудь он придет (и это несмотря на то, что оба мы, по-видимому, надолго застряли на подмостках наименее привлекательного заведения в городе).

Что мне лучше всего вспоминается, первое, что приходит на ум, стоит мне подумать о Фрэн, – это, что от нее всегда пахло едой. Не в том смысле, что несло едой. Просто она источала такой аромат, как будто долго находилась на кухне, готовила еду, болтая с домашними. Это благоухание напоминало мне о Мей. И эта-то причудливая смесь причин – присущий ей запах, наше несходство и наше обоюдное стремление к славе – оказалась достаточной для возникновения нашей с Фрэн крепкой дружбы.

Мы вместе слонялись по театру, болтали, а потом у нас вошло в привычку обязательно разыскивать друг друга. Когда Фрэн была рядом со мной, к ней не липли другие парни, которые обычно не давали ей проходу. Фрэн была настоящей красавицей. Немного полноватая, зато везде, где нужно, идеальные от природы формы. Соломенные волосы. Вокруг нее постоянно кружили волки, готовые вступить в игру. Я их не винил – я просто отпугивал их. Фрэн же, в свой черед, уберегала меня от стриптизерш. Трудно было обращать на них хоть какое-то внимание, пока Фрэн смотрела на меня как старшая сестра. И правильно. Если девицам не хватало привлекательности, то напора было хоть отбавляй. Эти венерины мухоловки в два счета выманили бы у молодого паренька весь его скудный заработок. Причем без остатка.

Так что мы отлично сыгрались. Мы рано приходили в театр, смотрели чужие выступления, перебрасывались шутками насчет тех номеров, которые казались нам затасканными, честно критиковали друг друга, иногда вместе ужинали, сидели и болтали – порой часами. Словом, все было так, как будто у нас с Фрэн близкие отношения, за исключением секса. Ничего странного. Мы были совсем разные, мы практически не знали друг друга – и в то же время мы не сходились близко почти ни с кем из окружающих. Так бывает: если у тебя нет друзей, ты готов ухватиться и за чужого человека, который хорошо с тобой знаком. А Фрэнсис очень хорошо меня узнала. Пожалуй, она была единственным человеком, с кем я мог оставаться самим собой, разговаривать честно и открыто. Впрочем, и она и я старались ни словом не касаться одной темы – а именно, что ни один из нас пока так и не добился успеха на сцене. Положение вещей было проще некуда, но, словно два сообщника, делившие между собой общий грех, мы не желали об этом говорить. И, как правило, не говорили. Но однажды, после очередной ночи в цепи никчемных ночей – жалкая публика, жалкий заработок, – мы с Фрэн болтали после представления и просто не удержались.

Я пересчитывал полученные деньги. Это заняло меньше секунды.

– Сколько заработал сегодня? – спросила Фрэн.

– Доллар тридцать. Да, хоть моя карьера и приказала долго жить, я слишком мало зарабатываю, чтобы устроить ей приличные похороны.

В городе никогда не бывало полной тишины, но в такой час – слишком поздний или слишком ранний, – тишина стояла почти абсолютная. Все как будто уснуло. Мне казалось невероятным, что место с таким количеством живых душ может перевоплощаться в царство безмолвия и пустоты. В такую пору, прогуливаясь по улицам, ты словно прохаживался среди голливудских декораций: целые кварталы будто состояли из фальшивых задников и пустых зданий, возведенных для видимости. Голые фасады. Получалось, город составляли не дома, а люди.

Я спросил у Фрэн:

– А ты сколько заработала?

– Столько же.

Фрэн была милашка, но врать совсем не умела.

– Да брось. Я не обижусь.

Она заколебалась – не хотела задеть мое самолюбие.

– Три.

Меня начали раздирать противоположные чувства. Значит, Рэй дал ей на доллар с лишним больше, чем мне, надеясь – ошибочно – на шашни с Фрэн. Это было нечестно, и расчет был неверен, но все равно – доллар с лишним? Я понимал, что это и в малейшей степени не соответствует уровню таланта Фрэн. А раз уж даже она не получала достойной платы от парня, который вдобавок мечтал об амурах с ней, – то каковы же тогда шансы на справедливый заработок у меня?

Видя, что я упал духом, Фрэн попыталась приободрить меня, не дать совсем распустить нюни:

– Да это просто потому, что туда приходит одна и та же компания парней, чтобы послушать меня. Они приходят, заказывают выпивку – вот Рэй чуть-чуть и подбрасывает мне сверху.

Мы остановились под зажженным уличным фонарем.

– Он потому это делает, что хочет чуть-чуть поподбрасывать тебя сверху на заднем сиденье своего «крайслера».

– Я буду осторожна, папочка, – улыбнулась в ответ Фрэн.

Но даже эта теплая улыбка не смогла меня развеселить.

Рот у меня сам собой раскрылся, и моя душевная боль прорвалась наружу:

– Боже мой, Фрэн, да меня уже…

– Тебя уже – что?

Меня – что? Каким словом можно было описать муку от сплошных неудач, которая терзала меня?

– Тошнит! Меня тошнит от такой жизни, тошнит от того, что днем я таскаю мебель, а по ночам пытаюсь смешить своими анекдотами каких-то пьяниц. Ради чего все это? Ради горстки мелочи в кармане? Ради чертовой…

Я опустил голову, обхватил ее руками. Мне хотелось расплакаться. Но Фрэн все-таки была девушкой – пускай даже моим хорошим другом, – а я не собирался плакать при девушке. Только это меня и сдерживало… И я поплакал всухую. Я ревел без слез.

– Мне так хочется вырваться, Фрэн! Вырваться из этой жизни! Мне хочется…

– Чего же тебе хочется?

– Мне хочется, чтобы меня перестали все время бить. – Я изо всех сил пытался побороть разрывавшее меня отчаяние. – Надоело отовсюду получать пощечины и тычки. Сколько себя помню, все меня пинали, шпыняли, обходились со мной, как с дерьмом, как с ничтожеством. Всю жизнь я был ничтожеством. Даже хуже. Я всегда был грязным ничтожеством.

– Не говори так!

– Спроси у моего отца – он тебе тоже скажет это. Спроси у любого белого на улице – все тебе скажут, кто я такой.

– Ты забыл про меня – а я с этим не согласна. Для меня ты – не грязный и, разумеется, не ничтожество.

Я на секунду прекратил себя жалеть и поглядел на Фрэн. Мне хотелось проверить – сказала она так, просто чтобы что-то сказать мне в утешение, или же в самом деле так думает. Даже при тусклом свете фонаря выражение ее лица говорило само за себя: все было честно.

Мне пришлось отвести взгляд. От смущения я дернул головой: Фрэн оказалась такой сильной, а я – таким слабаком.

Я спросил у Фрэн – я глядел на другую сторону улицы, но спросил у Фрэн:

– А почему ты этим занимаешься – не спишь ночи напролет, поешь перед какими-то пьяницами? Ты ведь не такая, как я. У тебя хороший дом, семья.

Она рассмеялась в ответ:

– Да нет. То есть да, у меня действительно хороший дом, хорошие родители, мы живем в хорошем районе. Мне бы встретить хорошего еврейского паренька, сыграть хорошую свадьбу, переехать в хороший пригород, а там… – Фрэн снова рассмеялась, но на этот раз смех был горький. Как будто та боль, которую только что чувствовал я, перекинулась на нее. – Но знаешь? Ты вот свою жизнь ненавидишь, а я не хочу этого – дома на Лонг-Айленде с двумя ребятишками, собакой и «бьюиком» в гараже. Не хочу ничего этого, боюсь как чумы. Больше всего на свете я хочу выступать на сцене, перед публикой. Я хочу петь. Я не просто хочу – я… я должна петь. И если это значит, что мне предстоит петь в Театре на Четырнадцатой улице в два двадцать утра, то уж лучше так, чем сидеть и думать, какие цветы посадить в саду или какие полотенца подходят к плитке в ванной. Я понимаю, это, наверное, звучит… У меня еще тысяча способов прожить жизнь, но я ничего не могу поделать. Ничего не могу с собой поделать – просто я так чувствую. У меня такое чувство…

– У тебя такое чувство, что ты – не такая, как все.

Фрэн обожгла меня быстрым, чуть сердитым взглядом, как будто я только что разгласил всему миру ее тайный позор. Но тут же выражение ее лица смягчилось. Она сказала:

– Иногда у меня бывает такое чувство.

Фрэн замолчала, и стал слышен глухой гул городской жизни: в отдалении проезжали машины, и этот шум отдавался уличным эхом между стеклами небоскребов. Где-то завыла невидимая сирена. Какой-то парень болтал возле газетного киоска с другим парнем, дожидавшимся, когда с почтовых грузовиков «Пост», «Ньюс», «Геральд Трибьюн» или «Таймс» шлепнется утренний выпуск, и все склонял каких-то их: что он уже устал от них, что президенту, пока не поздно, пора уже что-то решить с ними.

Фрэн предложила:

– Давай завтра вечером сходим в Виллидж.

Я мотнул головой:

– Терпеть не могу.

– Терпеть не можешь что?

– Да ходить по этим клубам, смотреть, как другие устроились лучше меня.

– Да ладно, пошли. Повеселимся. Посмотрим пару номеров, сами заведемся. Дже-е-е-ки, – протянула она, – ты же не хочешь, чтобы я одна туда отправилась? – И Фрэн снова одарила меня улыбкой.

Фрэн была хорошим другом – с такой девушкой можно было во всем чувствовать себя на равных, как с парнем. Правда, только когда она не улыбалась. Когда она улыбалась, то превращалась в женщину на сто процентов.

– Ну, ладно.

– И как это я догадалась, что ты согласишься? Ну, теперь я лучше побегу на метро. Завтра поговорим.

– Погоди. – Я протянул ей пару долларов. – Вот. Возьми такси.

– Джеки…

– Не надо тебе в такой час ездить на метро.

– И я должна отнять у тебя те крохи, которые ты едва заработал?

– Если ты не доберешься как следует домой, мы не сможем пойти в Виллидж. – Я вернул Фрэн полученную от нее улыбку.

Короткое колебание – и Фрэн обменяла деньги на поцелуй в щеку.

– Джеки, я тебя люблю, – сказала она.

Фрэн на моих глазах села в такси и укатила в Уильямсберг.

Я сорок минут прождал в метро поезда.

* * *

Время. Место. Какая разница? Нью-Йорк. Наши дни. Какая разница? Может, никакой, а может, какая-то и есть. Может, даже большая. Нью-Йорк, 1956-й год, восемь миллионов человек. И ты – один из этих восьми миллионов. Так что инстинктивная боязнь одиночества, потребность сбиться в стаю имела гораздо большее значение в миллионных толпах, даже – и особенно – в Нью-Йорке. Человеческий голос сам по себе – ничто. А голос, повторенный и умноженный в хоре, – это уже мощный крик, мимо которого не пройдешь. Этот город и представлял собой целое множество родоплеменных стаек, стремившихся быть услышанными. У китайцев был свой Чайнатаун, упиравшийся прямо в Маленькую Италию. Черные взяли себе Гарлем. Пуэрториканцам досталась обветшавшая западная часть «Адской Кухни». У богачей была Парк-авеню. У богачей был Верхний Вест-Сайд. На Аппер-Эс и Уолл-стрит они работали, а Пятая авеню и вся Пятьдесят седьмая улица были заполонены магазинами для них. Верхушка общества верховодила во всем районе.

Остаток Манхэттена заселили остальные искатели родственных себе душ – волевые, независимые. Непохожие на других. Молодые, освободившиеся от иллюзий американцы, которых не манили ни обывательское существование в пригородах, ни соблазны религии, ни обтекаемые, как рыбы, автомобили, ни автоматы, ни участь людей-автоматов – безымянных, безликих, бездушных, – трясущихся в общественном транспорте, чтобы добраться до места работы в городском корпоративном управлении за корпоративный заработок где-то на энной ступеньке корпоративной лестницы. Их не убеждали призывы быть начеку перед красной угрозой. Они явно не почитали Нормана Винсента Пила. Зато они считали, что телевидение засоряет мозги, что коммуняки не такие уж плохие, а если и плохие, то не хуже Пэта Буна[14]14

Пэт Бун (наст. имя – Чарлз Юджин Бун; р. 1934) – американский певец, исполнитель популярной музыки.

[Закрыть], который обкрадывает негров. Эти люди, составившие новое пестрое племя, стекались сюда со всех сторон света. Они селились к югу от Четырнадцатой улицы и между Четвертой авеню и Гудзоном. В Гринич-Виллидже. Нулевая точка отсчета культурной революции на Восточном побережье. Виллидж проглатывал и переваривал всех до одного свеженьких художников, новеньких музыкантов, а заодно и прочих хиппарей обоего пола, которые только желали стать теми или другими. Поэтов, актеров, писателей, живописцев. Битников – мальчишек в водолазках, с козлиными бородками, и девчонок в неряшливых мужских свитерах и в брюках-дудочках, поднимавшихся на несколько дюймов над матерчатой обувью без каблуков. Униформа нонконформистов: все поголовно в черном. Всегда в черном. Черный был цветом, символизировавшим бунт среднего класса, – восстание, которое выражалось в щелканье пальцев под белые стихи, звучавшие в погребках, кафе и джазовых клубах, сплошь заполнивших Макдугал-стрит. Эти люди являлись в Виллидж с широко раскрытыми глазами и искренней верой в то, что именно их стихотворение, картина или эстрадный номер поразит всех наповал, вызовет ошеломительную паузу и фурор. А если нет – то уж, по крайней мере, здесь их ждут отменные наркотики, свободный секс и просто полная расслабуха.

И вот там-то, в этом-то безу-у-умном окружении, мы с Фрэн могли появляться вместе, не опасаясь ничьих взглядов. Там такая парочка – чернокожий парень с белой девушкой-еврейкой – смотрелась нормально. Там нормально смотрелись и другие парочки – мужчины с мужчинами, или женщины с женщинами, или мужчины с мужчинами в женской одежде, – и все прочие комбинации, какие только можно выдумать. Там все сходило с рук, и поэтому время от времени мы с Фрэн отправлялись туда и зависали в клубах – «Виллидж-Авангард», «Наверху в Дуплексе», «Биттер-Энд», «Бон-Суар». Темные подвальчики, кабаре чуть поприличнее, где выступали и знаменитые таланты, и новички. Больше всего и тех, и других выступало в «Голубом Ангеле». Его называли просто «Ангел». Провести вечер в «Ангеле» – значило насладиться выступлениями Эрты Китт, Джули Уилсон или неизменно-страстной Лины Хорн. Там же представляли свои комедийные номера Николс и Мэй. Там начинал карьеру Морт Сал – с газетой в руках, в свитере с горловиной мысом, будто умник из Гарварда. Если ты выступал в «Ангеле», значит, у тебя был настоящий талант. Если ты выступал в «Ангеле», значит, у тебя были все шансы прославиться, а не просто мечтать об этом.

Я в «Ангеле» не выступал.

Я испытывал странные чувства к этому заведению – вроде тех, которые испытываешь по отношению к женщине, которая тебе нравится, но, как ты сам понимаешь, никогда тебе не достанется. Когда я сидел там и смотрел представление, то все напрямую говорило мне о том, как далеко мне до успеха, как велико расстояние от моего места в зрительном зале до этой сцены. Казалось, мне больше не светит пробраться хоть немного вперед. Но вот мои терзания обернулись иронией судьбы: хоть я и мечтал, что когда-нибудь «Ангел» все-таки войдет в мое будущее, тем не менее и думать не думал, что однажды попаду на представление, которое полностью перевернет мою жизнь. Так обычно, ничего не ожидая, сходишь с тротуара – и тут-то тебя сбивают с ног. Я долго не мог оправиться от удара.

Мы с Фрэнсис смотрели в «Ангеле» представление – несколько певцов, несколько комиков, – и я получал удовольствие, несмотря на то, что каждое выступление вызывало во мне острый приступ завистливой ревности. Программа уже подходила к концу, когда конферансье подошел к микрофону и представил новую исполнительницу.

Затем она вышла на сцену.

И вот что я должен сказать: я должен сказать, что ни разу в жизни еще не видел никого – ничего – настолько прекрасного, чтобы меня кольнула такая боль. Боль от страха, что желанию, которое я ощутил, никогда не суждено сбыться.

На мой взгляд, она была самой красивой женщиной, какую я когда-либо видел: чернокожая, но светлая – цвета кофе со сливками. Непрерывная миля безупречного тела. Лицо гладкое, черты закругленные, нежные, миниатюрные – почти детские, и оттого большие глаза казались еще крупнее. Над самой губой, слева – крошечное пятнышко. Родинка. Пожалуй, это единственное, что можно было бы счесть хоть каким-то отступлением от совершенства.

То, что я ощутил, когда увидел ее, нельзя назвать любовью. Все-таки я был тогда скорее мальчишкой, чем взрослым мужчиной, и не знал по-настоящему, что такое любовь. Что такое любовь, мне показала мама. А еще Бабушка Мей. Папаша выучил всему, что любовью не было. Однако то, что заставила меня ощутить эта женщина, было абсолютно незнакомым чувством. Она заключала в себе все, о чем только могло мечтать мое сердце.

Ее имени я не знал – я не обратил внимания на то, что́ говорил конферансье перед ее выходом. А теперь, сидя и слушая ее номер, я томился неведением. У нее был высокий голос, но звучал он мягко, не доходя до резких ноток. Он растекался вширь и брал в плен: так, наверное, сирены до смерти убаюкивали моряков своим пением.

Фрэн ткнула меня локтем в бок, и я спустился с заоблачных высот.

– Подбери язык, дружок.

Я закрыл разинутый рот и снова вперился в женщину на сцене.

Как только она закончила петь, я первым вскочил с места и захлопал так, будто вознамерился напрочь отбить себе кисти рук.

Уходя со сцены, она благодарно улыбнулась всем зрителям сразу и никому в отдельности, но я отнес ее улыбку на свой счет.

Фрэн, потянув за рукав, усадила меня обратно. Конферансье снова подошел к микрофону.

Он сказал – и уж тут-то я слушал во все уши:

– Эта малышка – настоящая канарейка. Правда она чудо? Похлопайте же, пощелкайте пальцами. Томазина Монтгомери!

Я снова вскочил и принялся бешено хлопать. Да! Она – чудо.

Я стоял на улице, у входа в «Голубой Ангел». Я ждал. Становилось поздно. Я уже устал. Но мне было плевать. Я ждал Томазину и собирался ждать ее выхода из клуба хоть до скончания времен. Фрэн за компанию со мной стояла на страже, хотя мы ждали уже довольно долго и начинало стремительно холодать. Я подумал бы, что мы упустили Томазину, что она давно выскользнула и ушла домой, но нет, ведь, как только она покинула сцену, я сразу же заплатил и вытащил Фрэн на улицу, так что Томазина никак не успела бы проскочить мимо меня.

Разве что… в «Голубом Ангеле» есть черный ход?

– А что ты ей скажешь? – прокричала мне Фрэн. Она стояла чуть вдалеке, держась на достаточном расстоянии от меня, чтобы не мешать мне… не мешать мне заговорить с Томазиной… с мисс Монтгомери…

– Я ей… Я ей скажу… У меня есть для нее одна фраза.

– Фраза? – Фрэн это позабавило. – Что ж, мистер Пуатье[15]15

Пуатье, Сидни (р. 1927) – актер и режиссер кино.

[Закрыть], скажите ей эту свою фразу.

Если быть честным, я не знал, что скажу ей. Мне хотелось выглядеть ловким, а не чокнутым. Сказать что-то лестное, но не шаблонное. Только вот что скажешь женщине, с которой, наверное, норовит полюбезничать каждый, кто видел ее на сцене, да и всякий встречный на улице? Я прокручивал в уме свои лучшие реплики: «Простите, мисс. Мне как-то обидно – вы хотели пройти мимо и даже забыли пофлиртовать». «Милая, у тебя, наверно, ноги устали: ты у меня перед глазами так и бегала. Наверно, твоя мама – пчела: ведь у тебя голос как мед».

Наверно, твоя мама – пчела?.. Да, неплохо. Я бы сам с собой не стал разговаривать, если бы такое услышал. А как она вообще поймет, что я – шутник? А как насчет такого: «Наверно, твой папа – верблюд: мне даже твой горбик нравится».

Дверь распахнулась.

Она вышла.

Вблизи она показалась мне во много раз красивее. И моложе. Намного моложе. Ей было не больше восемнадцати.

Я уже раскрыл рот. Она поглядела в мою сторону, и я просто утонул в ее ланьих глазах. Все мои приготовленные остроты застряли у меня в горле, я сумел выдавить лишь:

– Привет.

– Привет, – отозвалась она. Одно слово – произнесенное ее мягким, высоким голосом. Одно слово. За один миг я услышал его снова и снова, услышал еще тысячу сладких раз. И после этого был уже не в состоянии ничего сделать – стоял столбом, а девушка у меня на глазах подозвала такси, села в него и укатила прочь из моей жизни.

Постепенно до меня начал доходить голос Фрэн, как луч света, пробивавшийся сквозь густую пелену, которой окутала меня Томазина.

– Ты же ничего не сделал, – сказала Фрэн.

– Как это – ничего не…

– Так это – ничего не сделал. Просто стоял столбом, как дурачок, – вот и все.

– Я поздоровался.

– Да, ты поздоровался, но так тихо, что я подумала, ты пожелал оставить свое приветствие в тайне. – Широкая, ослепительная улыбка. Фрэнсис потешалась.

– Я не тороплю события. – Я попытался сделать вид, будто нарочно позволил Томазине просто так раствориться в вечерней тьме, будто это часть моего гениального плана. – Я просто не хочу отпугивать девушку, понимаешь? Пусть сначала получше меня узнает. Буду двигаться постепенно.

– А ты двигайся еще постепеннее, может, тогда годам к семидесяти пяти и попадешь на первое свидание.

– Не смешно.

– Да нет, я надеюсь, ты еще достаточно молод, чтобы показать ей, на что способен. Это я не про твои выступления на сцене.

Я, с сарказмом:

– Ты настоящий друг, Фрэн. Правда. Да, в самом деле.

Она взяла меня под руку и потащила к одному из бесчисленных кафешек Виллиджа:

– Пошли, Сидни, давай утопим твои надежды в чашечке кофе.

Мы зашагали, а я обернулся еще раз на ту улицу и мысленно пообещал исчезнувшему такси: «Когда-нибудь я буду рядом с ней. Когда-нибудь я выбьюсь в люди и стану знаменитым, и Томазина будет рядом со мной».

* * *

«Вы – неповторимая личность, вы хорошо шутите… У вас есть талант».

Сид не был коротышкой, однако при росте пять футов шесть дюймов его нельзя было назвать и высоким. Он слегка горбился, успел лишиться изрядного количества волос, носил очки, похоже, не очень помогавшие ему видеть, и не выглядел на свой возраст – я хочу сказать, невозможно было вычислить, старше он или моложе, чем казался. А главное, Сид Киндлер не выглядел как человек, способный вытащить меня из Театра на Четырнадцатой улице и указать путь, который приведет меня к успеху и сделает из меня одного из популярнейших молодых черных комедийных актеров – одного из популярнейших комиков конца пятидесятых.

В первый раз я столкнулся с Сидом, когда он слонялся за сценой театра. Увидел его, но особого внимания не обратил. За сценой всегда болтался всякий народ – другие исполнители, друзья других исполнителей, друзья клуба, которые просачивались туда, чтобы поглазеть на стриптизерш вблизи, когда те будут убегать со сцены. Я сидел в углу на табуретке, слегка отвернувшись к стенке – спиной к толпе людей вокруг меня, и пробегал в уме свое выступление. Театральные завсегдатаи сразу видят, когда исполнитель репетирует: он смотрит в зеркало или в стенку, почти не двигается и молча шевелит губами. А когда исполнитель собирался с мыслями, все старались ему не мешать. Мне никто не мешал. Кроме Сида. Он кружил вокруг меня, подходя все ближе и ближе, и всматривался в меня, как обычно всматриваются в понравившийся, но непонятный музейный экспонат. Наконец он остановился и встал как вкопанный, продолжая на меня таращиться. Я не знал, кто он такой, и не хотел вступать в разговоры, поэтому решил: пускай пялится. Он не уходил. Так продолжалось еще несколько минут, пока наконец мое терпение не лопнуло: мне стало казаться, что по мне медленно ползает муха.

– Вам что-то нужно? – спросил я не очень грубым тоном. Этот тип действовал мне на нервы, но он был белым человеком, действующим мне на нервы. Не забывая о своем цвете кожи, я старался при любых обстоятельствах обращаться с белыми предельно вежливо.

– Вы слишком быстро говорите.

Я снова заговорил, уже медленнее:

– Вам что-то…

Он замотал головой:

– Нет, на сцене. Вы завели эту привычку выпаливать текст скороговоркой, чтобы поскорее перейти к следующей шутке, потому что не слышите смеха. А смеха вы не слышите отчасти потому, что говорите слишком быстро, и эти гаврики просто не успевают ничего разобрать.

Что меня больше всего поразило – помимо ощущения, что он (кто бы он там ни был) прав, что я действительно слишком спешу на сцене, – это то, что он проронил как бы совсем невзначай. Он сказал, что я «завел привычку». Он сказал это так, как будто уже видел мои выступления раньше. Причем не раз или два, а много раз. Он сказал это так, как будто уже давно за мной наблюдал.

Он сказал:

– А когда это не помогает, вы изменяете текст и подбрасываете одну из своих концовок. Но тогда вы портите картину себе же – ведь завершать-то шутки уже нечем. Концовка потому так и называется, что ею принято заканчивать. Такие перетасовки, может, и вызовут смешок на скорую руку, но все-таки лучше к ним не прибегать.

– Что-нибудь еще? – спросил я не без сарказма.

Он пропустил мой сарказм мимо ушей.

– Парочка новых номеров вам не повредила бы. Парочка новых – но только не чужих – номеров. Ту шутку, насчет походов по магазинам с девушкой, когда вы держите ее кошелек, пока она смотрит по сторонам, – я ее уже слышал у Стива Алена недели три назад.

– Знаю. Я же не… Я иногда заимствую чужие шутки. Ну, это… Это только когда выступление чуть-чуть затягивается.

– Понимаю, это что-то вроде костыля, но такое годится только на первых порах. А вы сколько уже выступаете?

– Год. Год с хвостиком.

– Слишком долго, чтобы до сих пор повторять за другими комиками. Вам нужно иметь свои шутки, свой собственный голос. Если, конечно, вы хотите когда-нибудь выбраться отсюда. – И тут он прибавил: – Надеюсь, вы не против, что я…

– Нет. – Ложь. Его замечания кололи меня, как иголки, хотя все они попадали в цель. Может быть, именно поэтому. Уже одно то, что я все еще торчал в Театре на Четырнадцатой улице, ясно и внятно говорило мне, что с моим репертуаром что-то не так. И чтобы это понять, необязательно было выслушивать какого-то типа с улицы. Но он задевал мое самолюбие не для того, чтобы просто задеть. Он делал мне замечания, желая не ранить, а помочь – в точности как любимый дядюшка, дающий советы по игре в детский бейсбол. Сердиться на него вряд ли имело смысл.

Он протянул мне руку:

– Сид Киндлер.

– Джеки Манн, – отозвался я, хотя отдавал себе отчет, что уж он-то прекрасно знает, кто я такой. Мы пожали друг другу руки. Несмотря на обманчивую внешность, у Сида оказалась самая крепкая хватка, какую мне доводилось ощущать на себе со времен лагеря лесорубов.

Безо всякой вкрадчивости:

– У вас есть представитель?

– Представитель? Вы имеете в виду агента?

– Ну да. Агента. Импресарио.

– Один раз я заплатил какому-то парню двадцать долларов, чтобы он представлял мои интересы.

– Он что-нибудь раздобыл?

– Раздобыл – мои двадцать долларов.

Полуулыбка, потом:

– Я буду брать десять процентов, и то – когда добуду вам работу.

– Но, как я понял, у меня сплошные недостатки.

– У вас есть минусы, но есть и плюсы. Вы симпатичный паренек, ловко держитесь на сцене… Вот.

– Я владею литературной речью, – просиял я. Мое самое главное достоинство. Я с волнением сообщал об этом, думая набить себе цену.

Сид пожал плечами – на него это произвело такое же впечатление, как если бы я заявил, что владею искусством приготовления ледяных кубиков. Он подытожил свои наблюдения:

– Вы – неповторимая личность, вы хорошо шутите… У вас есть талант.

За все то время, что я пытался смешить людей – начиная со школьной скамьи и заканчивая Театром на Четырнадцатой улице, – никто ни разу не сказал мне таких слов. Может, кто-то и говорил, что у меня смешно получается, что я хорошо откалываю шутки, – но то же самое можно сказать про какого-нибудь наклюкавшегося клерка на рождественской вечеринке на работе. Сам-то я всегда считал себя талантливым. Убеждал себя в этом. Но когда ты – единственный, кто так говорит (особенно если ты – единственный человек, кто так говорит после того, как ты закончил выступать перед шестью болванами перед рассветом), – то становишься похожим на безнадежного упрямца, который пытается уверить себя в том, чего нет и не бывает. И вот впервые в жизни другой человек пытался убедить меня в том, во что я сам упорно верил. Он произнес всего несколько слов – «У вас есть талант», – и я перестал быть единственным, кто верил в это. Или, по крайней мере, я перестал быть одиноким в своем заблуждении.

– Послушайте, Джеки, я веду дела для кое-кого, на довольно скромном уровне. На очень скромном, если говорить начистоту. Но мне кажется… С вами у меня может что-то получиться. Во всяком случае, я могу устроить вам кое-какие гастроли, могу вывести вас на кое-какие сцены. А когда вы будете готовы, я сумею навести мосты, устроить вам смотр в нескольких заведениях. Когда вы будете готовы, – снова повторил Сид. – Можете сейчас ничего не отвечать мне, подумать на досу…