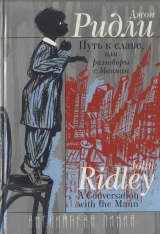

Текст книги "Путь к славе, или Разговоры с Манном"

Автор книги: Джон Ридли

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 27 страниц)

И не поехал.

Дружба Фрэнсис оказалась для меня потерянной навсегда. Хоть она и пыталась связаться со мной, но мой стыд помешал нам поговорить с ней еще хоть раз. За дальнейшей жизнью Фрэнсис я следил лишь как заинтересованный, но безучастный наблюдатель. Со временем ее телешоу выдохлось, и его закрыли. Ее альбомы перестали продаваться. Она сыграла пару ролей в кино, но так и не прорвалась на большой экран. Ее карьера как-то сошла на нет, но это, похоже, мало что значило для нее. За годы работы Фрэнсис успела накопить денег и правильно ими распорядилась. Поместила большую часть денег в банки, а на оставшиеся купила участок земли под Санта-Барбарой. Большой участок земли. К тому времени, когда шоу-бизнес покончил с ней, она тоже покончила с шоу-бизнесом: она больше не нуждалась в работе. Но Фрэнсис всегда производила впечатление милого и искреннего, порядочного человека. Она производила на всех такое впечатление, потому что именно таким человеком и была. Поэтому, естественно, жирные крупные корпорации пожелали, чтобы милая, искренняя Фрэнсис пропихивала их продукцию. Она согласилась и участвовала в их коммерческих передачах, и люди любили ее даже за это – за рекламу разных товаров. Некоторым зрителям она вообще была известна только в этой роли. Но даже и этого, в придачу к ее индивидуальности, оказалось достаточно, чтобы вновь оживить ее популярность, и ей дали вести утреннее ток-шоу, которое продержалось еще несколько лет. А когда и оно закрылось, то Фрэн уже окончательно и официально удалилась с телеэкрана. Помимо вечеринок для старой голливудской гвардии, которые Фрэн устраивает, она раз в год показывается на гольф-турнире, спонсируемом жирной крупной корпорацией, для которой она нахваливала товар, и названном ее именем. Я даже не уверен, играет ли в гольф сама Фрэн.

Малыш Мо, Моррис, был убит вместе с Фредом Хэмптоном во время полицейской облавы в здании «Черной Пантеры» в Чикаго, в 1969 году[55]55

Партия «Черная Пантера» (осн. в 1966 г.) – политическая организация негритянских активистов, пропагандировавшая насильственные действия во имя достижения равноправия чернокожих с белыми. К началу 1980-х гг., подорванная изнутри распрями и соперничеством ее лидеров, фактически сошла со сцены социальной борьбы.

[Закрыть]. Копы, ворвавшиеся туда среди ночи, сделали больше сотни выстрелов. Моррис не сделал ни одного выстрела. Он был безоружен.

Фрэнка Костелло не стало в 1973 году. В отличие от большинства мафиозных главарей, он ушел сам, никто ему не споспешествовал в этом. Бобби похоронила его в шелковом костюме. Он оставался щеголем до самого конца.

Лилии со временем надоело кино, она покинула Голливуд, покинула Америку, сбежав замуж за какого-то принца, не то за султана, не то за эмира, не то еще за какого-то баснословного богача. Со временем он ей тоже надоел, и она бросила его ради какого-то молодца, который зарабатывал на жизнь тем, что управлял парусными кораблями. Потом и я, и остальной мир устали следить за скачками ее настроения и предоставили Лилии тихо растаять в туманной дымке.

Сэмми Дэвис по-прежнему оставался крупной звездой, затем звездой уже не такой крупной, а потом превратился просто в человека-легенду, который был знаменит тем, что таскался с белыми девицами и обнимался с Никсоном. О нем ходила и другая легенда – что он был чертовски талантливый актер эстрады, но эта легенда почему-то явно отступала на второй план, главным же представлялось то, что он таскался с белыми девицами и обнимался с Никсоном. В конце концов многолетнее курение настигло Курильщика-Смоки. Рак горла. Еще до того, как Сэмми Дэвис навсегда отправился в Вечное Казино, когда у него, исхудавшего и изможденного болезнью, после операции остался лишь шепот взамен прежнего несравненного голоса, Голливуд уже поспешил со своими звездными подношениями, наградами и почестями, которыми он так любит осыпать умирающих светил: «Мы будем скучать по тебе, дружище. Вот тебе почетный значок; спасибо, что станцевал». После его смерти от нового черного Голливуда, от молодого черного Голливуда посыпались сплошные похвалы в его адрес: дескать, какой же Сэмми был талант, и что он был настоящим Джеки Робинсоном от шоу-бизнеса, и что если бы Сэмми не водил дружбу с белой братией, не останавливался в белых гостиницах, не миловался с белыми звездульками и не делал всего того, что ему только взбредало в голову и за что ему всегда так влетало от чернокожей общины, – то где бы «мы» были сейчас!

Забавно… Хотя нет, чего уж тут забавного. Грустно. Очень грустно. Наконец Сэмми завоевал то уважение, которого он добивался всю жизнь, но для этого ему вначале пришлось умереть.

И наконец, Синатра. Он прожил на свете восемь десятилетий с лишком, причем больше пяти из них – уже будучи знаменитостью из знаменитостей. Мы слушали его записи, смотрели его фильмы, читали все до одной сплетни – правдивые или лживые, хорошие или плохие, – какие о нем распускались в печати. Но, мне кажется, если бы Фрэнк прожил в десять раз и еще на десять десятилетий дольше, то даже тогда мы бы так никогда по-настоящему и не узнали этого человека. Он одинаково легко радовался жизни в обществе принцев, президентов, сутенеров и гангстеров. Он мог сердечно обнять человека, а уже в следующую секунду с не меньшим удовольствием оставить от него мокрое место. Но Фрэнку прощали это. Ему прощали это, потому что, если бы он хоть на долю процента изменился, то уже перестал быть Синатрой. А в конце-то концов быть Синатрой – это все, что умел Фрэнк. Пусть есть певцы лучше него, пускай нетрудно отыскать более талантливых актеров, да и более яркие личности тоже найдутся, но я сомневаюсь, что когда-нибудь кто-нибудь еще сумеет столь легко, безмятежно и совершенно справиться с ролью звезды, как это удавалось Фрэнсису Альберту Синатре.

Я вернулся из изгнания, куда меня сослали Эд Салливан и агентство «Уильям Моррис», но так никогда и не оправился от этого. Те два года, на которые я выпал из прежней жизни, с таким же успехом могли бы оказаться сотней лет. Клубы, большие модные клубы, регулярно закрывались. «Сайрос», «Копакабана», при всем своем могуществе, безуспешно сражались с неминуемой гибелью. Толпы поредели. Для большинства людей куда более удобным местом развлечения становились гостиные. В новом мире стиль времяпрепровождения в ночных клубах, среди певичек и коктейлей, выглядел самопародией.

Этот новый мир был таким местом, где устраняли президентов, а также их братьев, а также борцов за гражданские права – по списку. Войны разыгрывались в ночных выпусках новостей, на улицах, в университетских кампусах и практически всюду, кроме собственно военных зон. Наступило время протеста, расового смешения и свободной любви, тихой ярости и раздора между поколениями.

И люди говорили об этом. Комики проходились на этот счет. Тебя считали избитым, старомодным занудой, отставшим от жизни, если ты этого не делал.

К тому моменту, когда я вернулся из небытия, выяснилось, что голос, который я обрел в тот вечер на шоу Салливана, уже не был единственным в своем роде: он был всего лишь одним из многих. Я оказался даже не бывшим, а никогда не бывшим.

Но я продолжал работать, соглашался на любые выступления, какие мне перепадали, потому что… Даже не знаю почему. Потому что поначалу у меня теплилась слабая надежда, что мне еще удастся обрести новый голос, прорваться через общий гвалт и пробиться поверх чужих голов. Когда же эта мечта окончательно лопнула, то я продолжал выступать просто потому, что не представлял, чем еще можно заняться. Среди неуклонно редеющих толп, во все более скромных заведениях, еще мелькали кое-какие знакомые лица – люди, которых можно было, пожалуй, считать приятелями. Это была жалкая пантомима жизни: без друзей, без семьи и без возможностей, очень далекая от той картины, о какой я когда-либо мечтал. Но, вероятно, весьма близкая к существованию, которого я заслуживал.

Наши дни

Снова поздние ночные часы. Выхожу на сцену, стараюсь выжать смешки из кучки пьянчуг. Снова. Никаких стриптизерш. Теперь их нет. Только я – и пьянчуги да тридцать лет, отделяющих начало моего пути – от финиша.

Тридцать лет.

За это время я нажил возраст, морщины, квартиру, которая некогда символизировала мое продвижение вперед и наверх, а теперь снимается в соответствии с содержимым моего кармана. А еще – комедийные выступления в поздние ночные часы. Да, это я раздобыл. Снова.

В одну из таких поздних ночей, переходивших в раннее утро, я встретил в одном вест-сайдском клубе комика, с которым давно был знаком. Как и я, он был уже далеко не молод. Мы с ним неплохо ладили. В окружении всех этих новых лиц, свежих лиц, которые постоянно возникали в комедийных клубах, мы с ним, пара бывалых корешей, ощутили себя чуть ли не друзьями.

После выступлений, сидя в баре, мы выпивали, обменивались историями о прежних днях, делились информацией о том или ином владельце клуба, который еще мог бы подкинуть зрелому исполнителю работенку. С возрастом находить работу отнюдь не становилось легче. Не важно, каков ваш номер, – более проворными оказывались молодые. И ангажементы доставались молодым.

И тогда этот мой знакомый комик пожаловался, что он какое-то время работал с Сидом, но потом, когда тот умер, ему пришлось буквально бороться за выживание.

Я задохнулся, поперхнулся, услышав это.

Мой собеседник воскликнул:

– Так ты не знал?!

Нет. Я не знал. Но мог бы сообразить. Сид был немолод, когда я познакомился с ним. Прошло уже двадцать лет со времени моего последнего с ним разговора. Так что – я не знал, но мог бы сообразить. Но когда я это услышал, когда я услышал, что Сида больше нет…

Мой собеседник сообщил кое-какие подробности. Это произошло несколько лет назад. Он умер во сне. Мирная кончина. Заметив, какое у меня сделалось выражение лица, комик спросил, все ли со мной в порядке.

Я ответил, что да, все в порядке. Это было неправдой. Я отказался от очередной порции выпивки, пожелал своему приятелю всего хорошего.

Я вернулся домой.

Немного подумал.

И додумался до того, что мне нужно… нужно что-то сделать. Может быть, было слишком поздно что-то делать, но ведь Сид умер, и, не важно, сколько прошло лет, не важно, как давно мы с ним в последний раз говорили, я знал, что не могу позволить ему просто так уйти в небытие, не сделав… не сделав чего-нибудь.

Брат. У Сида был брат. Я произвел кое-какие розыски, расспросил людей, которые знали Сида. Раздобыл телефонный номер. Дом престарелых. Позвонил туда. Результат был плачевным. Брат Сида тоже умер.

Дочь брата. У Сида была племянница. Пришлось просить. Умолять. Играть против правил. Какая-то женщина из дома престарелых сообщила мне имя и телефон племянницы Сида.

Я позвонил.

– Алло?

– Могу я поговорить с Эллисон Уоллак?

– Эллисон – это я.

– Простите за беспокойство, я бы не хотел… Меня зовут Джеки Манн. Я был другом вашего дяди. Мы с ним давно не общались. Пожалуй, что очень давно. Я только сейчас узнал о его смерти и хотел… – Я смолк. – Ваш дядя был таким замечательным человеком. Он был… Я просто хотел, чтобы кто-то знал, что его помнят.

Пауза.

– Джеки Манн?

– Да.

– А вы сейчас в городе?

– …Да.

– А мы бы не могли с вами увидеться? У меня есть кое-что, и мне нужно… и я хотела бы вам это передать.

Кое-что…

Да. Я сказал Эллисон, что да, мы очень даже можем увидеться. Я буду рад. Я предложил встретиться на следующий день, но она решила, что чем раньше, тем лучше: сегодня вечером. Мы назначили время.

Кафе в Виллидже. Теперь здесь все было иначе – не так, как в прежние дни. Теперь здесь не собирались поэты, художники и битники. Теперь это было заведение, где предлагали пятьдесят сортов «Фольджерса» и кругом околачивались персонажи, мечтающие стать актерами и сетующие на свою собачью жизнь.

Я сразу узнал Эллисон, едва она переступила порог кафе. Она оказалась красивой женщиной лет, наверное, под сорок. Зрелость очень шла ей. Но особенно узнаваемой ее делало выражение глаз, напомнившее мне Сида.

Мы поздоровались. Сели за столик, минутку помолчали. О чем нам было говорить? Чужие люди. Нас объединял только человек, которого больше не было. Потом Эллисон достала из кармана пальто конверт стандартного размера. Помятый, выцветший, похоже, он долгие годы меня дожидался.

– Перед смертью дядя Сид передал этот конверт моему отцу, попросил непременно сохранить его, причем так попросил, что стало ясно: это важно. И точно так же мой отец перед смертью передал его мне. Наверное, дядя знал… во всяком случае, надеялся, что когда-нибудь вы объявитесь.

Эллисон протянула мне конверт. На нем почерком Сида было написано только одно слово: Джеки.

Я взял конверт. Раскрыл. Внутри оказалось письмо:

Джеки,

Надеюсь, тебе никогда не придется читать это письмо, надеюсь, все, что хочется сказать тебе, я смогу сказать при личной встрече. Но если этого не произойдет, тогда за меня все скажет мое письмо.

Джеки, я даже не могу тебе передать, как мне хотелось присутствовать на твоем выступлении в шоу Салливана.

Я понимаю, как важно было это шоу для тебя, для твоей карьеры, и после всего, через что мы вместе прошли, пусть из тени, я хотел оказаться там и разделить с тобой этот вечер. Но это был твой вечер. И я подумал, что лучше остаться дома. Я смотрел шоу по телевизору. Когда тебя вырубили из эфира, я был ошарашен и разозлен: ну надо же, какое невезение! Ты так старался, столько мечтал об этом – и вдруг какая-то техническая незадача – как раз во время твоего номера! Впрочем, я все же порадовался за тебя. Я знал, что Салливан снова пригласит тебя, а случившаяся промашка только привлечет к тебе внимание прессы. Но тебя больше не приглашали, да и в прессе ничего не появилось, и я не мог понять, что же, черт возьми, произошло.

Я расспросил кое-кого. Я все выяснил.

Не знаю, каковы были обстоятельства, не знаю, почему ты выбрал именно тот момент из всех возможных, но, Джеки, у меня нет слов, чтобы выразить тебе, как я горжусь тобой, – тем, что ты решился исполнить свою «сан-францисскую» программу. Мне рассказывали, что ты был великолепен: уверенные, взвешенные и смешные шутки. Ты выступил таким комиком, каким, я всегда это знал, ты обязательно станешь. Я смотрю, куда за последние десять лет зашла комедия, зашла страна, и думаю: а где бы сейчас был Джеки, если бы тогда какой-то парень не нажал на кнопку и не вычеркнул его шутки из истории? Но если ты часом сомневаешься, правильно ли поступил, не лучше ли было бы исполнить тогда какие-нибудь другие шутки, нежели попасть на обочину, – то не сомневайся. Ты постоял за себя, Джеки. Ты сделал то, на что имел полное право. Ты доказал, что ты – сам себе господин, и в конечном счете у тебя могут отнять все остальное, но никто не отнимет у тебя главного – твоей сути: ты – смешной комик и исключительный человек. Спасибо тебе, Джеки. Спасибо за то, что ты позволял мне представлять тебя миру. И спасибо за то, что ты был моим другом.

Сид.

Когда я добрался до слов «моим другом», до подписи, по моему лицу уже вовсю бежали слезы, капая на бумагу. Я хотел было смахнуть их, вытереть влагу. Но реку просто так не вытрешь. Я перестал и пытаться. Я сломился. Я спрятал лицо в руках, а руки опустил на стол – и весь стол затрясся от моих рыданий. Сквозь собственные всхлипы и вздохи я слышал, как шепчутся люди, которые оказались невольными свидетелями моего покаяния. Пусть шепчутся. Я навсегда прощался с другом.

Я почувствовал прикосновение руки к моей спине. Эллисон. Услышал ее шепот. Это была заупокойная молитва, каддиш, в которой таились и сила, и прощение, – на древнееврейском, так что я не понял ни слова. Но прикосновение молитвы, ее звуки подействовали на меня так, что я принялся рыдать еще сильнее. Эллисон оставалась со мной, пока я не выплакался.

Потом она спросила, все ли со мной в порядке.

Внутри меня с годами накопилось чувство вины. Оно давило такой тяжестью, что я едва выносил его вес, но очищения не наступало. Письмо Сида сняло с меня этот груз вины. Когда он упал, этот груз, я ощутил – впервые за без малого двадцать лет, – что могу дышать глубоко, безвинно и честно.

Я ответил Эллисон, что со мной все в порядке.

– Рада была с вами увидеться, Джеки. Всего наилучшего.

Эллисон ушла.

Очень, очень аккуратно сложив письмо Сида, я поместил его обратно в конверт, а конверт положил в карман.

Через некоторое время я подозвал официантку и заказал сырники с земляникой. Официантка принесла мне сырники. Без земляники. Со взбитыми сливками. Я вежливо отослал тарелку назад и велел ей принести мне то, что я просил.

* * *

Я по-прежнему немного работаю. Когда подворачивается работа. Комедийный бум, начавшийся в восьмидесятых (тогда клубы плодились как грибы, на каждом шагу, а выступления в прямом эфире появлялись на каждом кабельном канале), сошел на нет в начале девяностых. Само искусство – а я зову это искусством – прошло полный цикл. Комики перестали разжигать сердца и почти все сделались на одно лицо, будто упаковки майонеза из супермаркета, так что на них перестали обращать внимание. А еще все они наперебой демонстрировали небывалое умение едко и метко оценивать состояние общества, ругаясь, и ругаясь, и ругаясь – просто по той причине, что ругаться стало можно.

Замрите на секунду – и вы услышите, как Ленни ворочается в гробу.

Ну да ладно.

Те заведения, что еще остались, не видят почти никакого прока в старике, чье время давно прошло: зачем ему шаркать по их сцене?

…Но еще остаются казино.

Америка одержима азартными играми, и теперь повсюду полно казино. Тематические казино, индейские казино, казино на борту речных пароходиков. И в каждом казино имеется зал для отдыха, а каждому такому залу требуется артист. Человек моих лет, очевидец «золотого века» Лас-Вегаса, им очень даже подходит; я собираю приличное число зрителей – в основном моего возраста или даже чуть старше, которые хотят заново прожить свое прошлое. Иногда приходит публика помоложе: эти ребята желают приобщиться к атмосфере «Крысиной Стаи», пользуясь любой возможностью, находя любой способ – потягивая виски с содовой и мартини, куря сигары, но не понимая, что для таких парней, как Фрэнк, Сэмми и Дайно, все эти детали были лишь примочками, незначащими аксессуарами. Для участников «Саммита» пофигизм был состоянием души.

Не важно.

Я работаю. Я исполняю свои номера, как всегда. Как всегда – но, по прочтении письма Сида, – иначе, чем раньше. Раньше, выходя на сцену, я постоянно думал о том, что нужно идти вперед, рваться наверх, приобретать известность. Мечтал стать «кем-то». Выступление было лишь средством для достижения этой цели. Ничем больше.

А теперь…

Теперь все гораздо проще – теперь все так, как всегда должно было быть, но как никогда не было: я просто пользуюсь маленьким даром, которым наградил меня Бог, чтобы развлекать людей. Смешить людей.

Этим я и занимаюсь. Десяток зрителей, сотни – я выхожу на сцену и наслаждаюсь моментом. Чаще всего представления проходят хорошо. Обычно все остаются довольны. А иной раз, неизвестно по какой причине – то ли я вхожу в раж, то ли публика настраивается на мою волну, а может, и то, и другое, и еще тысяча причин, начиная с того, что где-то в Китае вспорхнула бабочка, – иной раз я бываю в ударе. По-настоящему в ударе. Мои шутки так же остры, а следующий за ними смех так же оглушителен, как в ту пору, когда я выступал в «Сэндз», в «Копе» или в «Сайрос». Случается, я произношу остроту, а потом, как бывало раньше, мне приходится замолкать, стоять и ждать, пока публика не прекратит хохотать и корчиться от смеха. И вместе с их хохотом и аплодисментами…

Вы, пожалуй, скажете, что я впадаю в банальность. Скажете, что я всего-навсего сентиментальный старый осел. В свое время как только меня не называли, так что, если хочется, обзывайте меня как угодно. Мне не жалко. Но внезапно, среди хохота и аплодисментов, я различаю голос моей матери, которая обращается ко мне, как будто стоит тут же, поблизости: «Ты – необыкновенный, Джеки Манн. И не слушай тех, кто считает по-другому».

Может быть, с возрастом я просто стал более доволен собой, но, переборов все эти годы, я окончательно начинаю верить тому, что говорит мне этот голос.