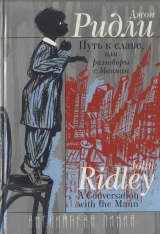

Текст книги "Путь к славе, или Разговоры с Манном"

Автор книги: Джон Ридли

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)

В настоящий момент этот голос обрушивал самую непристойную брань, какую мне только доводилось слышать, на какого-то бедолагу, который ежился под струями собственного пота. Как шар, вместо воздуха наполненный по́том, вдруг давший течь. Этот малый был так перепуган, что не смел ни двинуться, ни моргнуть, ни посмотреть на Фрэнка, ни отвести взгляд в сторону. Единственное, на что он отваживался, – просто стоять на месте и выслушивать все это. Целые потоки этого. Насколько я мог разобрать из всего этого мата-перемата, кто-то, видимо, сорвал очень и очень неплохой выигрыш за карточными столиками. Вероятно, считая карты. Фрэнку как владельцу казино не очень понравилось то, что никто из его работников не удосужился подрезать того парня, прежде чем он успел уйти с мешком денег.

– Какого хрена я тебе плачу – чтоб ты кому-то там деньги раздавал – мои деньги, мать твою! Ах ты хренов хорек безмозглый!

Тот, кого ругали, издал какой-то звук. Я не мог понять, то ли он вот-вот заговорит, то ли разрыдается.

– Сейчас ты у меня получишь. – Фрэнк сложил пальцы в кулак – чтобы не оставалось никаких сомнений относительно того, чем именно он собрался поделиться с тем парнем. – Ну и вмазал бы я тебе… Пошел вон, предатель паршивый! Пошел в задницу!

Бедолага пулей вылетел из комнаты.

– И не просто из моей гостиницы – катись вообще из этого чертова штата! И не останавливайся! Беги до самой гребаной Канады и не останавливайся, твою мать!

Я подумал – он, чего доброго, и до самой Исландии без остановок добежит.

Джилли сказал:

– Фрэнки…

– Что!

– Ты хотел повидаться с Джеки.

Тот поднял глаза – взглянул на меня.

И вот что я вам скажу: тут уже меня, вместо того убежавшего парня, прошиб пот.

– Как дела, Чарли? – Фрэнк улыбался ослепительно как никогда, говорил ровным тоном. Можно было подумать, то, что тут только что было – все эти вопли и крики, – происходило уже пару лет назад, если вообще происходило. Он двинулся мне навстречу, протянул руку: – Как твоя пташка?

– Моя…

Его рукопожатие оказалось крепким, но дружеским.

– Хочешь повеселиться, Чарли?

Я не понял, на что соглашаюсь, но все-таки сказал:

– …Конечно.

Он устремился обратно к бару:

– Что пьешь?

– Кока-колу, если можно, мистер Синатра.

Фрэнк рассмеялся.

Джилли тоже рассмеялся.

Но, в отличие от всех людей, от которых я терпел насмешки – во всяком случае, когда я не был на сцене, – эти двое не потешались надо мной. Они смеялись, как ребята, которым просто весело вместе.

– Ладно, корешок. Нам всем уже стукнуло восемнадцать. Выпей немножко виски.

– Спасибо, мистер Синатра.

– Да что ты все заладил – мистер Синатра, мистер Синатра? Зови меня просто корешем, как я тебя.

Он был такой расслабленный, непритязательный. Разговаривать с ним, разговаривать с Фрэнком, было то же, что разговаривать с обычным, несуперзвездным, человеком. Он выглядел абсолютно как обычный парень в свитере, который собирается не то смотреть на игру в мяч, не то листья разгребать. От того, что разговор с ним казался каким-то совершенно обиходным, естественным делом, все становилось еще более нереальным. И нельзя сказать, чтобы его присутствие здесь явилось для меня полной неожиданностью. То, что «Калифорния-Невада» принадлежит Фрэнку Синатре, было общеизвестно. Об этом сообщала и надпись, вознесенная над дорогой, которая вела к гостинице: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТЕЛЬ „КАЛИФОРНИЯ-НЕВАДА“ ФРЭНКА СИНАТРЫ». Но кто бы догадался, что он лично появится в своей гостинице на озере Тахо, пусть он и владеет ею? И кто, черт возьми, мог бы предположить, что он захочет со мной познакомиться?

Он сказал, протягивая мне выпивку:

– Я еще не успел посмотреть, как ты выступаешь, но, говорят, у тебя потрясное шоу.

– Да, сэр. Публика хорошо меня принимала.

– Ага. Момо говорил, Фрэнки К. тащится от тебя. Правда, Джилли?

– Он говорил, что ржал как конь.

– Ну, вот я и сказал ему: приводи паренька ко мне. Ты с Момо знаком?

Знаком ли я с ним? В последний раз, когда я спросил, кто такой Момо, меня так отбрили, что пропала всякая охота интересоваться.

– Нет, сэр.

– Тебе надо с ним познакомиться. Сэмми очень хороший парень.

– Сэмми?

– Сэмми. Сэм Флад.

– Момо, – пояснил Джилли, снова потеряв терпение от моей неотесанности.

– Конечно. Я бы с удовольствием с ним позна…

– Ну как тут тебе всё? Порядочно тут все с тобой обращаются?

– Да, со мной очень порядочно обращаются. Мне кажется, никогда еще…

– Никто тебе не докучает, нет? – По тому, как Фрэнк обрывал меня на полуслове, я догадался, что он и один мог бы прекрасно вести диалог. – Ты должен себя чувствовать здесь как дома, корешок. А если кто-то думает иначе, ты мне сразу скажи. – Тут Фрэнк нахмурился. И сразу сделался крайне мрачным. – Ты мне скажи, а я ему скажу – и так скажу, что вовек не забудет.

– Хорошо, сэр, но никто мне не докучает. Мне тут очень хорошо. Все прекрасно со мной обходятся. Правда, все очень хорошо.

– Вот и отлично. – Туча умчалась так же быстро, как и возникла. Фрэнк снова лучился, как солнышко. – Ты знаешь, я ведь совладелец «Сэндз» в Лас-Вегасе. Я собираюсь потолковать с Джеком – чтоб взял тебя туда.

Вот так. Одним словом, одним взмахом руки он предложил мне предмет моих мечтаний с такой же легкостью, с какой кто-нибудь другой мог предложить стакан воды.

– «Сэндз» в Лас-Вегасе? Вы предлагаете мне «Сэндз»? – Самолет разбился. У меня в голове пронеслось: мой самолет разбился, не успел я попасть на Тахо. Мой самолет разбился, я сгорел, и погиб, и очутился здесь. Я был хорошим маленьким мальчиком, поэтому я попал в рай.

– Я тебе не предлагаю ничего такого, чего ты сам не заслужил. Ты же блестяще выступил на моей сцене, дружок. А как, ты думаешь, все такие дела делаются? Через связи. Все зависит от тех, с кем ты знаком. Теперь ты знаком со мной. – Фрэнк обнажил зубы в широкой белозубой улыбке. Ему нравилось благодушествовать. Он наслаждался своей ролью короля. – Придется для начала устроить тебя разогревщиком, но потом, я думаю, все уладится. Джилли, сколько мы платим Чарли?

– Пятьсот пятьдесят.

– Пятьсот пятьдесят? Зачем же мне так обирать малыша? Как он сможет снимать барышень, если будет жить впроголодь? – Обращаясь ко мне: – Семьсот пятьдесят тебя устроят, Чарли?

– Да это… Да я бы даром выступал!

– Хочешь, я скажу тебе одну вещь: ты стоишь столько, на сколько соглашаешься. Соглашаешься на ничего – ничего и стоишь. В Лас-Вегасе или еще где-то – не важно, выступай за хорошие деньги, выступай по-настоящему или вообще не выступай.

Легко сказать. Но, когда поднимаешься, и падаешь, и снова поднимаешься, обязательно узнаешь кое-что новое.

Фрэнк сказал:

– Я рад, что мы с тобой поболтали, приятель. Я многого жду от тебя.

Я поблагодарил его за уделенное мне внимание, стараясь выглядеть хладнокровным, стараясь говорить так, как говорят между собой звезды.

Я пошел вслед за Джилли к двери.

– Дружок!

Я оглянулся.

Фрэнк снова обратился ко мне:

– Я правда многого от тебя жду.

И король одарил меня благословением – помахал на прощание зажатым в руке бокалом с коктейлем.

* * *

Воскресный вечер. На Западное побережье транслировали шоу Салливана. Я посмотрел, как публика приветствует Шелли Уинтерс, Пег Лег Бейтс отбивает чечетку, а между номером Райнера и Брукса и японской оперной труппой Фудзивара – вот она, Фрэнсис Клигман, под именем Фрэн Кларк, исполняет песню «Иными словами». Она вложила в эту песню все свои силы, спела очень решительно и дерзко, но ничуть не перестаралась. Если Фрэн и нервничала, я этого не заметил. Если она и испытывала какой-то страх перед сценой, этого не было видно. Она уже не была той девчонкой, что пела по ночам на Четырнадцатой улице. Она была настоящей звездой, пересекающей небосклон и движущейся прямиком в Страну Славы.

Утро понедельника. В газетах про Фрэн – сплошная хвала. Она явно произвела фурор.

И вечером в воскресенье, и утром в понедельник я пытался позвонить Фрэн, поздравить ее. Но не смог дозвониться – все время было занято.

* * *

Снова в Нью-Йорке. Снова в городе. Город – скорее точка на карте, чем родной дом. Перевалочный пункт. Туда я возвращался, когда заканчивались гастроли. Возвращался я, чтобы выстирать одежду, прочитать письма, позаботиться об отце и, может быть, повидать Томми.

Может быть – но маловероятно.

Для нее Нью-Йорк тоже стал перевалочным пунктом. А родным домом сделался Детройт. Особенно когда она начала работать над своим первым альбомом.

Поэтому обычно мы перезванивались, продолжая скучать друг по другу. Мы очень скучали друг по другу. Даже по телефону поговорить не всегда удавалось. Я оставлял сообщения для Томми в «Мотауне». А мне отец, когда был достаточно трезв, передавал, что звонила Томми.

Он почти никогда не бывал трезвым.

Приветы от Томми часто не доходили до меня.

Я стирал одежду, прочитывал письма. Готовился снова колесить по Америке, работал над новыми номерами.

Однажды я что-то писал, когда вошел отец. Ничего не сказал, просто застыл тенью у двери в мою комнату. Я не мешал ему. Я с ним много не разговаривал теперь. Я с ним вообще почти не разговаривал теперь. Если можно было без этого обойтись. Но он все не уходил, все пялился на меня, и я спросил:

– Тебе что-то нужно?

Спросил нейтральным тоном, не зная, с каким именно отцом я говорю. С обкуренным отцом. С надравшимся отцом. С обторчанным отцом. С беспомощным отцом.

Он спросил:

– Скоро опять уезжаешь?

– Ага.

– Похоже, ты все время теперь в разъездах.

– Похоже, что так.

– Всегда занят. Много ездишь. Как видно, у тебя все хорошо.

– Как видно.

«Доджерс» только что перебрались из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и я раздумывал, не придумать ли про это какую-нибудь шутку.

– Ты все время уезжаешь… и… все время уезжаешь… Работаешь много… И как оно – стоять перед всем этим народом? Как оно тебе?

– Да никак. Ничего особенного.

– А я думал, это… Ну, столько народу…

Я обернулся, поглядел на него.

Весь потный. Глаза на мокром месте. Тело мелко подрагивает, трясется. Значит, это беспомощный отец. Безобидный отец. Давно не пил, но уже очень хочется.

Он снова залепетал:

– Ты все уезжаешь, а мне делается одиноко…

– Город полон людей. Приведи себя в порядок. Выйди на улицу, пообщайся с кем-нибудь.

– Угу. Я думаю… Думаю, я как-нибудь да…ба…ва… – домямлился он до полной невнятицы, а потом снова замямлил: – Знаешь, что я тебе скажу… Ты теперь столько работаешь, ездишь там по всяким городам, на жизнь себе зарабатываешь… а я тебе скажу…

– Скажешь мне – что? Что ты хочешь мне сказать? Ты же пришел со мной поговорить только потому, что еще не надрался, и несешь всякий бред! Что ты хочешь мне сказать? Да ты даже не вспомнишь об этом завтра, когда будешь под кайфом! Что ты хочешь мне сказать? Да это не имеет никакого значения, абсолютно никакого, потому что ты приходишь ко мне только из-за наркоты, или из-за отсутствия наркоты, или из-за того, что тебе нужна наркота! Ну так что – что ты мне собираешься сказать?

Отец ничего не ответил на это. У него был такой вид, какой, наверно, бывал у меня всякий раз, когда отец беспричинно отвешивал мне оплеуху: обиженный.

Наконец отец уплелся из моей комнаты. Я слышал, как он рыщет по квартире. Слышал, как он откупорил пивную банку. Пиво для него – закуска. Пустяк – так, для аппетита.

Я продолжал писать.

* * *

Я ожидал когда-нибудь увидеть ее. Не в тот день. Не в то утро. Впрочем, для большинства горожан это была уже вторая половина дня. Но для меня, после ночи работы по клубам, послеполуденные часы все еще были ранним утром.

Не важно.

Я не ожидал увидеть ее – одинокую, усталую, листающую журнал «Лук» – именно в тот день, садясь за свой завтрак – ланч – в ресторанчике на Бродвее. Но я всегда представлял себе, что рано или поздно снова встречусь с Надин Рассел. Много лет назад, вернувшись из того лагеря лесорубов, я потерял ее из виду – или это она позволила мне потерять ее из виду. Она ясно дала мне понять тогда, что ее симпатия не идет дальше долларовых бумажек, а их у меня, как видно, оказалось недостаточно.

В ту пору, когда я пробавлялся поденными заработками, она поступила в ремесленное училище, чтобы выучиться не то машинописи, не то стенографии, не то скорописи, чтобы потом устроиться на работу в одну из всего двух существовавших в Нью-Йорке компаний, где в те годы черная женщина вообще могла устроиться на приличную работу. Но это даже не так важно. Ведь Надин хотела устроиться на такую работу не для того, чтобы делать карьеру. Она всего-навсего хотела подыскать себе мужчину. Мужчину, у которого впереди надежное будущее, а в кармане позвякивают денежки. Где же еще искать такого мужчину, как не устроившись на работу в башню с офисами? Ладно. Отлично. Да вот только подыскивать ей нужно было чернокожего мужчину, а такого чернокожего мужчину подыскивали себе все без исключения чернокожие женщины, – следовательно, такие мужчины наверняка были нарасхват, на всех не хватало. Оно и понятно – ведь для цветных мужчин возможностей хорошо устроиться было немного… Надин неспроста оказалась в ресторане одна. Она неспроста выглядела усталой. Раз она не встретила своего мужчину, ее временная роль девушки, делающей карьеру, растянулась до бесконечности. Никто о ней не заботился, никто не покупал ей красивых вещиц, никто не водил в рестораны и на представления. Ей не к кому было возвращаться домой, не с кем было ощутить себя особенной, если на то не было особой причины. Ничего ее не ожидало, кроме скучной работы – стучать под диктовку по клавишам, печатать чужие записки.

И меня это порадовало.

Надин увидела во мне мужчину без средств к существованию, а разве мог ее устроить такой мужчина? Джеки, мальчик на побегушках. Джеки, парень из грузчиков. Да вот только я возьми и превратись в Джеки-комика, восходящую звезду, приятеля знаменитостей. И этот Джеки зарабатывал столько, сколько даже не снилось ее среднему чернокожему мужчине, и еще было куда расти. Надин наверняка об этом знала. Наверняка встречала где-то мое имя, где-нибудь в негритянских газетах, слышала обо мне от кого-нибудь из старых знакомых по кварталу, с кем поддерживала отношения. Она знала, что я многого добился, а я знал, что она, наверно, локти себе кусает, и, говоря по правде, мне не терпелось выложить ей все, как оно есть, чтобы она утерлась. О, у меня даже разговор с ней был давно отрепетирован. Когда мы встретимся, сначала я притворюсь, что не узнал ее, изображу такое озадаченное выражение лица, которое затем, когда Надин напомнит мне свое имя, преобразится в приятно-удивленное выражение. A-а, Надин, как поживаешь? Правда? Отлично. Нет, я про таких не слышал, но, наверно, это неплохая маленькая компания, – должно быть, приятно на них работать. Ну да, ты и впрямь выглядишь слегка утомленной, но, думаю, когда тебя немного повысят… Неужели? Так долго, и никакого продвижения? Я? Пожалуй, неплохо. Ну да, на разогреве у такой-то звезды, и у такой-то, и я то, другое и третье, ну да, и я зарабатываю неплохие деньги, и, пожалуй, добился успеха, и, пожалуй, тебе следовало получше со мной тогда обойтись. Надеюсь, ты еще найдешь себе чернокожего мужчину, который устроился в этой жизни не хуже меня.

Когда-нибудь.

Может быть.

Рад был повидаться, Надин.

Да, сценарий был давно написан и выучен. Только черта с два я пройдусь между столиками и первым поздороваюсь с Надин. Я ждал, когда она сама подойдет ко мне. Ждал, пока не доел весь свой завтрак, не выпил вторую чашку кофе и не заказал еще одну яичницу из двух яиц.

Вот это мне нравилось в Нью-Йорке: тут можно было заказать какую угодно еду в какое угодно время суток, и при этом на тебя никто не таращился с таким видом, мол, «какого черта этот парень вместо ланча ест первый завтрак?», как это происходило в любом другом городе Америки. В общем, все чудесно.

Наконец Надин доела свой обед, дочитала свой журнал. Встала. Прошла между столиками, направляясь к двери, и вышла на Бродвей. Она смешалась с потоком пешеходов, который лился в нужную ей сторону, и пошла по своим делам.

Меня она даже не заметила.

Или…

Нет. Она меня заметила. Сразу заметила, но ей было стыдно даже глядеть в мою сторону: она же упустила меня, а потом следила за моим восхождением, тогда как сама в поте лица работала изо дня в день, но ей похвастаться было нечем. А теперь, выйдя на улицу, она, наверно, плачет – по щекам ползут соленые дорожки, размывая грошовую тушь, и спешит она навстречу своей никудышной жизни.

Да. Вот как мне хотелось бы представлять себе это.

* * *

Мне снился страшный сон. Я видел во сне чернокожего, который пытался пешком вернуться домой. Это все, чего он хотел: просто вернуться домой пешком. Но на пути к дому ему попадались то гвозди, похожие на когти, то блестящий кастет – они хотели растерзать его на куски, сбить его на землю. Они хотели уничтожить его. А тот парень все думал, что кто-нибудь появится на дороге, по которой он идет, и спасет его от этих истязаний. Спасет его от гибели.

Никто не появлялся. Парень был совсем один. Ему почти уже пришел конец.

И вот что еще происходило с этим сном: много раз он снился мне, когда я бодрствовал.

* * *

Я уехал из Нью-Йорка на пять недель на гастроли, которые должны были закончиться в «Сэндз» в Лас-Вегасе, где мне предстояло выступать на разогреве у Эдди Фишера.

* * *

Лас-Вегас был полноценным городом только по дефиниции. В действительности это был скорее городок. Да какое там! Вернее сказать, это был просто жилой район, вытянувшийся вдоль железнодорожной станции, да еще, чуть к югу, в местечке Парадис, около полудюжины гостиниц-казино вдоль Лос-Анджелесского шоссе. Позднее это место назовут Стрипом – «Полоской». Поскольку город – городок – находился в пустыне, там всегда было жарко, лишь по ночам становилось холодно, да еще зимой, когда стужа почти не прекращалась. Всюду песок – от него некуда было деться, ветер заносил его во все щели и дыры, засыпал песком абсолютно все в домах и на улице. Там не было ни заводов, ни фабрик, ни какой-нибудь серьезной промышленности. Вообще непонятно было, зачем этот город существует.

А причина одна.

В Лас-Вегасе можно было играть на деньги.

Играть на деньги можно было во многих городах. Играть на деньги можно было по всему штату Невада. Но в Вегасе имелось несколько особых завлекалочек: шикарные, с коврами, заведения, где, если ты проигрывался, тебя бесплатно кормили. А тем, кто проигрывался по-крупному, оплачивали еще и ночлег. В качестве пикантной закуски предлагались также полуголые актриски и бесплатные коктейли, которые разносили официантки, прикрытые едва ли больше, чем девицы из кордебалета. Лас-Вегас угощал выпивкой и подмигивал неоновыми огнями не для того, чтобы просто доставить гостям удовольствие: ведь, чем больше ты пьешь, тем глупее становишься. Тем вернее пускаешься во все тяжкие.

А если всего этого оказывалось недостаточно, чтобы заманить вас в объятия пустыни, то у Вегаса имелся в рукаве последний козырь: развлечения. Лас-Вегас был настоящей столицей развлечений на западе страны. Может, в Голливуде все звезды и зажигались, но в Вегасе они сверкали. Теша других и себя. И нигде они не светились ярче, чем в «Сэндз». По-другому именуемый «Место под солнцем», этот отель-казино, король всех прочих отелей-казино, заявил о себе в Медоуз в первый же день, когда распахнулись его двери: ты подъезжал к входу по превосходному круговому накату, под тремя узкими балками, отходившими от гостиницы, а затем под прямым углом разворачивался и попадал прямо на просторный помост, как будто уже само здание предъявляло свои претензии городу. Куда там до него старомодным постройкам типа хижин из дерева и камня: тут вас встречали хромированные поверхности, стекло и мрамор, с ходу давая знать, что это самое современное место, где можно и модно тратить деньги. А на тот случай, если вас все это еще не убеждало, то здесь имелась и вывеска – в пятьдесят шесть футов высотой. Каждый ее дюйм переливался огнями, которые нахально и незатейливо складывались в буквы: СЭНДЗ. Тут не оставалось места для сомнений: да, это и есть главное место под солнцем. Это и было то самое, о чем я всегда мечтал. Все, о чем я только мог мечтать.

К тому же, помимо всего прочего, здесь имелся и свой зал «Копа», близнец того, другого, нью-йоркского клуба. И точно так же, как это было с клубом в Нью-Йорке, в «Копу» стремились попасть все, кто что-то собой представлял – от Марлен Дитрих до Ноэля Кауарда[36]36

Кауард, сэр Ноэль Пирс (1899–1973) – английский драматург, актер, композитор, театральный и кинорежиссер. Автор оперетт, музыкальных ревю и фильмов.

[Закрыть]. Работая там, ты понимал, что выступать в пустынном краю Лас-Вегаса – вовсе не так уж плохо. Выступать там – уже событие.

Но, несмотря на скопление голливудских знаменитостей, на все эти пальмы и неоновые огни, Вегас оставался исключительным Глухоманском. А где Глухоманск, там дом родной для обывателя.

– Извини, Джеки.

Извинялся Джек Энтрэттер.

Джек Энтрэттер распоряжался эстрадной частью в «Сэндз». Именно он и вел все дела, касавшиеся зала «Копа» при казино. При росте метр девяносто он был кряжист, коренаст и вдобавок обзавелся несколькими подбородками. Он мог бы показаться чудовищем, но на деле был вполне порядочным малым. То ли по природе, то ли потому, что после болезни, перенесенной в детстве, у него осталась хромота, научившая его скромности. Как бы там ни было, ему как-то хотелось верить, когда он говорил:

– Ты знаешь, мне-то все равно, но такая уж тут политика. Просто здесь не пускают цветных в казино, и точка. Ты же понимаешь, Джеки, правда?

Конечно. Я понимал. Здесь все оказалось так же, как и во множестве других мест. Мне разрешалось развлечь народ. Мне разрешалось заработать неплохие деньги. Мне разрешалось стоять на сцене и дослушать до конца те аплодисменты, на которые публика готова будет расщедриться, но потом я должен был убраться – и желательно побыстрее.

– Если бы все зависело от меня… – Джек пустился было снова в свои извинения. – Но мы не можем делать никаких исключений. – Он поправился. – За исключением одного исключения.

Я знал об этом исключении. Но и сам мистер Развлечение был исключительным типом.

Джек перевел взгляд с меня на Сида, потом снова посмотрел на меня, изображая беспомощность на лице, после чего поднял руки, как бы показывая, что обстоятельства ему совершенно неподвластны. И на случай, если я все-таки эту его пантомиму не пойму, подытожил:

– Ничего не могу поделать.

Это была правда. И не важно, что Джек подчинялся приказам самого Фрэнка Синатры. Пусть Синатра и был совладельцем «Сэндз» – это делало его не начальником, а рабом платежеспособной публики. Раз платежеспособная публика не желала видеть чернокожих в казино, – значит, платежеспособная публика и не видела чернокожих в казино.

Мы с Сидом поблагодарили Джека. Мы с Сидом ушли.

В «Сэндз» позаботились о нас и предоставили в наше пользование машину на то время, пока мы будем находиться в городе. А машина нам оказалась очень даже кстати. От гостиницы до той части города, которая называлась Вест-Сайдом, расстояние немаленькое. Эта часть города была «негритянской». Именно там нам и предстояло поселиться. А по сравнению с ней черные кварталы Майами сошли бы за Французскую Ривьеру. Тесные убогие лачуги вместо домов. Обшарпанные автомобили, которые уже десяток лет проездили до того, как здешний народ покупал их «новенькими». Никаких школ, ни одной больницы я там не заметил. Я не заметил вообще ничего такого, что показалось бы мне приятным и красивым. Похоже, в Вест-Сайде не было ничего, кроме нищеты. А нищета кричала о себе на каждом углу.

Мы поселились в пансионе «У миссис Шо», где обычно останавливались все иногородние чернокожие – не важно, знаменитые или нет. Поселились за цену примерно вдвое дороже той, какую с нас взяли бы за номер в каком-нибудь отеле с казино. Если бы только мы могли устроиться на ночлег в каком-нибудь отеле с казино. Но мы не могли – и потому платили миссис Шо двойную цену. И торговаться тут было бессмысленно.

На Сида здесь глазели – чего это, мол, белый мужик остановился в ночлежке для черных, – но я, тоже взглядами, всех отшивал: мол, этот парень со мной, так что отвалите.

Мы получили ключи и отправились в свои номера. Комнаты представляли собой крайнее убожество.

И точно так же, как делал всякий раз, когда мы останавливались в городе, не отличавшемся прогрессивными взглядами, я сказал Сиду:

– Я уже большой. Если хочешь, отправляйся обратно на Стрип…

И точно так же, как он делал это всякий раз, Сид только отмахнулся, отговорился:

– Да это просто ленточка клубов с неоновой бахромой.

Мы посидели, убивая время, потолковали о предстоящем шоу, еще разок обсудили, какие номера включить в программу. Немного потрепались о том о сем, о спорте, о погоде.

Потом Сид, зайдя с левой стороны поля, сказал:

– Я разговаривал с Фрэнсис.

– Ага, – протянул я.

– Ага. Знаешь, ее новая пластинка имеет бешеный успех.

– Я только об этом и слышу.

– Ага. – Сид выдержал паузу, потом добавил: – Си-би-эс хочет выпустить отдельную передачу с ней.

– Отлично. Она талантливая девчонка. Если кто и заслуживает…

– Это будет первая передача, понимаешь? А если у передачи будет приличный рейтинг, то Фрэн дадут делать свое шоу, ну, с разными эстрадными номерами. «Фатима» уже готова все это финансировать.

Я поворочал языком во рту – удалить моментально появившийся нехороший привкус.

Всего раз. Всего раз Фрэнсис появилась у Салливана – всего один ошеломительный раз – и теперь она уже сама вот-вот станет Эдом в юбке. Моя зависть сорвалась с цепи.

Сид продолжал:

– Ты бы ей позвонил.

Я – подумав о том, как я пропустил ее дебют, чтобы самому выступить на Тахо:

– Да у нее своих дел полно. Зачем ей про меня слышать?

– Она тебя прощает.

Это причинило мне боль. Еще больнее было то, что Сид докопался до истины – а именно до того, что меня было за что прощать. Но так оно и было. Я это знал, Фрэн знала, Сид знал.

Сид попытался чуть смягчить свое замечание:

– Фрэнни понимает, что работа на Тахо много для тебя значила. Ведь ты благодаря Тахо попал в Вегас, а мы с тобой прекрасно знаем, какой это прорыв – работать здесь. И Фрэн знает. – Пауза. – Она по тебе скучает, Джеки. Если бы ты просто позвонил…

– Да я пробовал. Ты сам знаешь, что я пробовал, но не дозвонился. Так что не делай вид, будто я вообще не пытался ей позвонить.

– Ну да, пару раз после того, как она появилась у Салливана. Но потом-то – часто ли ты действительно пытался звонить?

Вопрос остался без ответа, но правда была известна и мне, и Сиду: не часто. И не страх перед реакцией Фрэн мешал мне позвонить ей. Я знал: она поймет, почему я предпочел ей Тахо, или, по крайней мере, как и сказал Сид, я знал, что она простит меня. Нет, мне не давал сделать этот звонок мой собственный стыд перед ней.

Я сказал:

– Сегодня предстоит важный вечер. Пожалуй, я лучше порепетирую.

Сид даже не удосужился хоть как-то поддержать разговор. Просто сказал «ладно» и ушел.

Репетировать я не стал. Я не находил себе места. Лег и попробовал вздремнуть. Но и в постели не смог забыться.

Я заранее отправился в «Сэндз», оставив Сиду записку и сообщив, где я.

В «Сэндз» мне разрешалось пройти только в «Копу» и только через заднюю дверь. Прекрасно. Именно в «Копу» мне и нужно было сейчас. Я уселся в своей гримерке и уставился на свое отражение в гримерном зеркале. Трудно сказать, кем я ощущал себя в глубине души – не мужчиной, хотя уже и не мальчиком, – но на лице моем была написана многолетняя усталость. Постоянные отцовские затрещины, оплеухи, следы от ремня, бутылок и прочего, чем он меня бил. Шрам от колючей проволоки, вытатуированный на щеке. Морщины вокруг глаз – зарубки тревоги, образовавшиеся долгими ночами, проведенными без сна, в беспокойных раздумьях о моей жизни, о карьере. Вот оно, негритянское мое счастье! Столько всего – а ведь мне еще нет и тридцати. Одна мысль о том, как я буду выглядеть еще через двадцать пять лет, заставила меня отвернуться от зеркала.

Прибежал коридорный, спросил, не нужно ли мне чего-нибудь.

Хорошее свиное ребрышко. Средней величины.

Он без единого слова ушел исполнять заказ.

Я вышел на сцену, оглядел зрительный зал: зеленое с вкраплениями красного – зеленые стены, красные стулья, зеленые ковры. Официанты в красных пиджаках сервируют столики. Я стоял, глядя в пустоту перед собой, забегая мыслями на несколько часов вперед и представляя себе, как этот зал заполнит публика, желающая, чтобы ее развлекали. Чтобы я ее развлекал. Ну, во всяком случае, разогревал ее перед Эдди Фишером. Пусть даже так – огромное расстояние отделяло меня от Гарлема, от Театра на Четырнадцатой улице, и не просто физическое расстояние. Я стоял на противоположном конце лестницы, взобраться по которой почти невозможно. Но я взобрался. Еще не на самую вершину, но, по крайней мере, вот на эту ступеньку: штат Невада, Лас-Вегас, отель «Сэндз», зал «Копа». А в глубине души, какие бы несбыточные мечты я ни вынашивал в уме, я понимал, что забрался выше, чем когда-либо рассчитывал. И все-таки еще не достиг предела желаний. Моей сокровенной мечтой было пройти сквозь эти двери и попасть в казино. Стать главным номером программы. Появиться у Салливана. Добиться пробного выпуска, как Фрэн. Попробовать вести собственное шоу.

Желания.

Желания.

Чего бы я ни достигал, я желал еще большего. Вот она, правда: при всем мишурном блеске успех оказывался всегда лишь дешевой удачей, победой на задворках. Здесь все обстояло так же, как с отцовской привычкой чуть что прикладываться к бутылке, чему я столько раз бывал свидетелем: чем больше заполучаешь, тем больше хочется, тем больше у тебя возрастает потребность хотеть еще больше. Я чувствовал, как все мои былые мечты скукоживаются. Чувствовал, как в моих желаниях словно поселяется какая-то хворь: для меня так много значило дозволение проникнуть в казино, где единственной ценностью были деньги, которые ты можешь там просадить; и я насквозь пропитался завистью и ревностью к лучшему другу, какой у меня был за всю жизнь… Я сам не понимал, что со мной творится. Мне было не по себе от тех чувств, какими заражал меня этот наркотик нужды. Но чего я никак не мог сделать – так это прекратить употреблять его, – даже если бы сам того захотел. А я и не хотел.

Я вернулся в свою гримерку. Коридорный принес мне заказанное блюдо, пожелал удачного представления. Было время, когда я не мог есть перед выходом. Стоило мне поесть – и, пока я стоял на сцене, нервы сжигали все, что бы ни лежало у меня в желудке, причиняя мне сильную боль.

Но только не сегодня вечером.

Сегодня вечером я знал: все пройдет на ура. Худшее, что мне довелось испытать за время своего восхождения – от крикливых пьянчуг вместо публики до фанатиков южан, которые хотели меня удавить, и до прочих вех на этом тернистом, горестном пути, – все это осталось позади. То, что должно произойти в «Копе», было началом моего истинного начала: отсюда я должен взлететь в стратосферу, сделаться настоящей звездой.