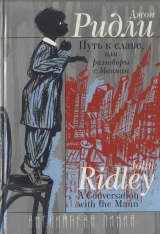

Текст книги "Путь к славе, или Разговоры с Манном"

Автор книги: Джон Ридли

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)

Я снова оказался на краю этой пропасти – этой молчаливой пустоты, которая отделяет аплодисменты, какими бы они ни были, от смеха над моей первой байкой. В ту ночь в зале стояла не просто тишина – гробовое молчание.

Помня о прохладном приеме публики и напутствии Жюля, я решил выкладываться на полную катушку. Ничего другого мне не оставалось. Номер, с которого я обычно начинал, вертелся у меня в голове, мне никак не удавалось воспроизвести его. Тогда, подгоняя себя, я начал с другой шутки:

– Ну и публика тут собралась! Никогда в жизни не видел столько разодетых людей. Вот, наверно, куда отправляются хозяева фирмы «Тиффани» покупать драгоценности.

Послышался звон серебра о фарфор. Кто-то подозвал официанта попенять ему на недожаренный или пережаренный бифштекс. Раздались и смешки. Несколько. Не очень громких. Не то чтобы шутка была несмешная – просто все эти люди не очень понимали, как на меня реагировать. Может, они видели по телевизору Нэта Кинга Коула, может, кто-то видел наяву Сэмми Дэвиса-младшего здесь же, в «Копе», но в остальном они не привыкли видеть на сцене чернокожих. На своей сцене, в своем клубе. Куда катится мир? Вероятно, над этим вопросом они и раздумывали, вместо того чтобы от души смеяться.

Большинство из них.

Из кабинета слева от сцены раздался какой-то шум – как будто страдающий астмой медведь пожирает виргинский окорок. Лишь секунду спустя до меня дошло, что это смеется мужчина. Следом раздалось еще несколько смешков: это подключились другие люди из того же кабинета.

Как только смешки стихли, я выпалил:

– Классное место – «Копа». Не хочу сказать, что дорогое, но, знаете, тут у каждого столика по три официанта. Один дает тебе счет, двое остальных приводят в чувство.

И снова тот тип подавился смехом, а за ним следом рассмеялись его соседи по кабинету.

Люди стали озираться, пытаясь вычислить смехача. По залу пробежал шепоток, как огонь пробегает по сухому валежнику.

Я приступил к третьему номеру, попытался кружной дорогой вернуться к своей программе:

– Я к такой роскоши не привык. Когда я был маленьким, денег у нас было мало. Мы жили не от зарплаты до зарплаты, как остальные, а от заплаты до заплаты и постоянно меняли шило на мыло, потому что нам было не по карману и то, и другое сразу.

Теперь смех сделался уже более дружным: смеялся тип в кабинете, его спутники, прочие зрители. Публика наконец расслабилась и начала получать удовольствие. Тот факт, что я понравился парню из кабинета, как бы дал добро остальным, – и теперь я им тоже понравился.

А больше мне ничего и не нужно было. Ко мне вернулось самообладание, вернулось правильное дыхание и ощущение ритма. Как борец вдруг замечает, что перевес на его стороне, так и я понял, что сумею покорить эту толпу, и в течение следующих двадцати минут я разил ее наповал своими остротами, меча их в зал одну за другой, без передышки.

Это шоу, первое шоу в «Копе», было далеко от того громкого успеха, который я представлял себе, мечтая о нем долгими бессонными ночами, однако не стало оно и катастрофой, хотя вполне могло ею стать. Когда я закончил, аудитория была тепленькая, добренькая и настроенная на Тони, а большего и желать не приходилось. Провожали меня более громкими аплодисментами, чем встречали, а тот мужик из кабинета прокричал мне что-то вслед. Что именно – я не разобрал, слишком был взволнован. Во всяком случае, не «Паршивый ниггер!», так что я сделал шаг вперед от той отправной точки, с которой начался вечер.

За кулисами меня поджидал Сид.

– Неплохо, Джеки. Вытянул! Чуть не провалился, но потом вытянул.

Вот что мне нравилось в Сиде – наряду с сотней других вещей: он не перегибал палку и не подслащивал пилюлю. От него я не слышал ни преувеличенных похвал, ни смягченной полуправды, которую, может, и хотелось бы услышать. Он всё рубил сплеча. Выступил я прилично, и только-то, а большей похвалы от Сида ждать бессмысленно.

Другое дело – Жюль. Он явился за кулисы с широченной улыбкой и распростертыми объятьями наготове.

– Отлично, Джеки. Потрясающе смешно! Когда ты там про своего дядю рассказывал, я чуть живот не надорвал. Есть хочешь? После такого представления у тебя, наверно, волчий аппетит. Эй, Ник, где ты там? Принеси-ка Джеки меню.

И это был тот самый Жюль, который перед моим представлением прекратил орать на меня только потому, что у него иссяк запас ругательств? А персонал – те самые люди, у которых не нашлось для меня приветствия добрее равнодушного взгляда, – теперь носились вокруг как угорелые, будто с них головы снесут, если я хоть на секунду останусь без внимания. Мне хотелось бы верить, что всем этим проявлениям доброжелательности я обязан своему представлению, – однако самомнение у меня еще не раздулось до такой степени, чтобы не понимать: искусная работа, выполненная мной на сцене, не соответствовала тому вниманию, которое мне оказывалось. Значит, имелось что-то другое, вдруг заставившее всех сменить неприязнь на радушие.

Тони закончил свое выступление. В зале зажегся свет, и тут же толпа ревом принялась выражать восторг.

Жюль снова появился на кухне, где я доедал свое филе по-нью-йоркски.

– Джеки, там кое-кто хочет с тобой поговорить.

Какой-то поклонник желает со мной поболтать? У кого не найдется на это минутки?

Жюль повел меня из кухни в зрительный зал. По пути я наслушался всяких похвал, сыпавшихся на меня из-за столиков справа и слева: «Отличное шоу, малыш». «Настоящий динамит, Джеки». «Потрясающе! Я просто катался». Создалось такое впечатление, будто весь клуб поразил какой-то вирус под названием «Полюби Джеки!». Проходя по залу, я подумал, нельзя ли заплатить русским, чтобы те запустили этот вирус в водопровод.

По тому, какой курс взял Жюль, я сразу понял, что мы идем в кабинет. В кабинет слева от сцены, где сидел тот хохотун.

В кабинете – самом просторном во всем клубе – находилось шестеро: трое мужчин и их подруги – крашеные блондинки, вероятно, из тех, кто оделяет своей дружбой на почасовой основе и с кем прощаются, потрепав их по щечке и положив деньги на ночной столик перед тем, как выскользнуть в утреннюю мглу.

Жюль быстро представил нас:

– Фрэнк, Джеки Манн.

Мужчина, сидевший в центре кабинета, кивнул мне. Он был мясистым, но не толстым. Скорее плотным. Мордастый. Одет он был как щеголь – шелковый костюм, шелковая рубашка, шелковый галстук, – но в остальном выглядел совершенно заурядно. За исключением носа. Его нос – целая отдельная история. Нос этот был огромен, он занимал бо́льшую часть лица. Он не был крючковатым или остроконечным – он вырастал прямо между глаз, дугой выпирал вперед, а опускался над самой губой. Дуга. Да, только этим словом можно, пожалуй, описать его нос. Дуга.

Этот человек, Фрэнк, сказал:

– Приятно познакомиться, Джеки. – Голос у него оказался довольно высоким и звучал чуть сдавленно, как будто он говорил со мной через пылесосную кишку. Мне показалось забавным, что у такого крепкого на вид человека – такой тонкий, одышливый голосок. – А знаешь, ты уморительный парнишка.

Парнишка. Мне это не понравилось. Но я никак не показал своей реакции.

Жюль сделался словоохотливым:

– Конечно уморительный. Иначе бы я его не нанял. Я чуть живот не надорвал, слушая этого малого, а я ведь всех их переслушал. Всех, Фрэнк. Помнишь, как-то раз у нас тут выступали Мартин с Льюисом, и Льюис…

– Эй, почему бы тебе не пойти на кухню и не проверить, хорошо ли разбавили выпивку? – проскрипел Фрэнк.

Жюль исчез, не сказав больше ни слова.

Может, голосу этого типа и не хватало басистости, зато властности было хоть отбавляй. Он говорил – люди слушали. Я сделал мысленную зарубку, отмечая такое почтение окружающих: не мешает перенять.

Все вокруг – парочки, дружеские компании за столиками, – все вдруг перестали обращать внимание друг на друга и умолкли, чтобы не пропустить ни одного слова из моего разговора с этим Фрэнком. Все начисто забыли о том, что я и даже Тони творили на сцене. То, что происходит сейчас, – вот настоящее представление.

Фрэнк поинтересовался:

– Как там – про то, что твой старик не пьяница… – Он силился вспомнить слова.

Один из его спутников, сидевших тут же за столом, торопливо – совсем как комнатная собачка, которая торопится поднести хозяину газету, – подсказал:

– Он говорил: его отец не пьяница, потому что он может запросто лежать на полу и ни за что не держаться.

Фрэнка снова одолел приступ неудержимо-удушливого смеха, как будто он услышал эту шутку в первый раз.

Другие мужчины тоже засмеялись.

Девушки просто улыбнулись.

– Откуда ты узнал такой прикол? – спросил Фрэнк.

– Это не прикол, сэр. Это чистая правда. Мой отец превратил умение напиваться в целую науку, – ответил я очень серьезно.

Фрэнк и его дружки снова расхохотались.

– Если бы питье превратили в олимпийский вид спорта, мой отец точно получил бы золотую медаль. Джесс Оуэнс[33]33

Джесс Оуэнс (1913–1981) – знаменитый американский легкоатлет. На Олимпийских играх 1936 г. в Берлине этот чернокожий спортсмен опроверг гитлеровскую расовую теорию, завоевав 4 золотые медали.

[Закрыть] среди бухарей… конечно, если ему не придется бежать по прямой.

Фрэнк – тут его лицо из красного сделалось синим – замахал на меня рукой: мол, перестань, а то я задохнусь.

Его приятели принялись делать то же самое. Топали ногами, стучали по столу, чтобы показать Фрэнку, что им тоже до колик смешно слушать меня.

Девушки просто улыбались.

Я стоял и думал об отце – этом алкаше, из-за которого на всех напал приступ смеха. Хоть на что-то он наконец сгодился.

Фрэнк:

– Садись, Джеки.

Места для меня в кабинете не было. Прошло полсекунды, прежде чем это стало понятно, но, по-видимому, полсекунды оказались слишком долгими для того, кто не поспешил уступить мне место.

– Поли, какого хрена? Вставай, мать твою, пусть Джеки сядет.

Поли – кто бы ни был этот Поли – вскочил с места, причем с таким видом, будто хотел заслужить отсрочку от смертной казни.

Я занял освободившееся место рядом с подругой Поли.

По залу пробежал говорок. Я не мог понять, о чем судачат: о том, что я сижу с Фрэнком, или о том, что я сижу рядом с белой бабой.

Фрэнк. Фамилию его я не разобрал и вот теперь ломал голову – кто он такой. Его лицо казалось мне знакомым. Смутно. Он вроде смахивал на Джорджа Рафта, но явно не был актером. Киномагнат? Сердце у меня забилось. Неужели я вошел в милость к какому-то киномагнату? Вполне возможно – на нем было столько драгоценностей! Вся кабинетная публика тоже сверкала камнями на пальцах, золотыми часами, алмазными булавками на галстуках и жемчужными ожерельями.

Пока я думал об этом, Фрэнк повторил:

– Ты уморительный парнишка. А почему я тебя раньше здесь ни разу не видел?

– Я никогда раньше не выступал здесь, сэр. Я в основном работал по разным кафе, по клубам в Виллидже.

– А, с этими волосатыми психами. – Фрэнк ясно дал понять, что ему публика из Виллиджа не по вкусу. – Ты наркотиками не балуешься, а?

– Нет. Нет, сэр.

– Это чистая отрава. Держись лучше подальше от этой отравы. – Фрэнк допил остатки своего спиртного.

– Да, сэр. Я недавно ездил с большими гастролями. Только-только пробиваюсь в престижные заведения.

Фрэнк кивнул, потом сказал:

– Мне нравится, что ты не сквернословишь. А то у многих – особенно у тех, кто на волосатых работает, просто мат на мате стоит, матом погоняет. У тебя – нет. На тебя я могу с женой приходить.

– Конечно, Фрэнк, – поддакнул Поли из своего штрафного угла позади нас. – Ей бы очень понравилось.

Появился официант в красном пиджаке, принес Фрэнку новую порцию выпивки и без единого слова удалился.

Я почувствовал, как что-то легко коснулось моего бедра. Взглянул на женщину, рядом с которой сидел. На подругу Поли. Она со скучающей улыбкой таращилась на Поли.

Фрэнк:

– Ты когда-нибудь на Тахо выступал?

– На Тахо? На озере Тахо? Нет, сэр.

– Тебя надо устроить на Тахо. – Обращаясь к Поли: – Напомни мне, чтобы я поговорил с Момо насчет этого малого. Чтобы в клуб его устроить.

Поли, видимо не рискуя доверяться собственной памяти, вытащил ручку и бумагу и все записал.

Я спросил:

– А кто этот Момо?

Фрэнк от добродушия мгновенно перешел к резкости:

– Один наш знакомый – вот кто, черт возьми. И не фиг тебе об этом тревожиться.

Я об этом и не тревожился. Меня гораздо больше тревожило, не нарвусь ли я на что-либо посерьезнее отчитывания за неуместные вопросы.

– Жюль о тебе хорошо позаботился? – снова добродушно спросил Фрэнк. Я начал догадываться: этот тип – из тех, кто с одинаковой готовностью и ударит тебя, и приголубит, причем обоим действиям одинаково не придаст никакого значения.

– Да, сэр. Меня накормили отличным бифштексом по-нью-йоркски.

Он кивнул еще пару раз, потом сказал:

– Ну, тебе, наверно, надо к следующему шоу готовиться…

Я достаточно долго вращался в эстрадных кругах, чтобы понять намек с лёту. Я встал и сказал:

– Благодарю вас за ваше гостеприимство и добрые слова, сэр.

В ответ вновь раздался тот же одышливый смех.

– Гостеприимство и добрые… – Фрэнк обернулся к дружкам. – Вы только послушайте этого хренова комика! Прямо хренов Шекспир, ни дать ни взять! – И еще посмеялся.

Как всегда, мне не нравилось, когда надо мной смеются.

Как обычно, когда смеялся надо мной кто-то, наделенный властью, тем более – властью устроить меня на Тахо, – я ничем не выразил своего недовольства.

Фрэнк протянул мне руку, и я пожал ее, а потом пожал руку девушке, сидевшей рядом с ним, и другому парню за столом, и его девушке, и девушке Поли, которая сидела рядом со мной…

Между нашими ладонями оказалась смятая бумажка. Я поглядел на девушку – она в ответ поглядела на меня с видимым безразличием, которое ясно говорило всем окружающим, что между нами происходит всего лишь рукопожатие.

Я на манер фокусника быстро и незаметно нырнул рукой в карман, прежде чем пожать руку Поли.

И отправился обратно на кухню. По пути услышал, как где-то за столиком говорят: «Невероятно! Этот парень знаком с Фрэнком Костелло».

Костелло?

Я остановился. Мои руки вспотели и задрожали, заскользив по спинке стула, за который я схватился, как за костыль.

Костелло.

Фрэнк Костелло! Это имя знал весь город. Чаще всего в газетах его имя соседствовало со словами вроде «будто бы» или «как стало известно». Фрэнк Костелло. Вот почему Жюль так пекся о том, чтобы обо мне как следует позаботились; вот почему весь зал смеялся, когда он смеялся. Оказывается, все дело в том, что меня позвал к себе на посиделки Премьер-Министр, один из самых крупных главарей мафии в Нью-Йорке.

Я добрел до своей гримерки, рухнул на диван. Я был в полном истощении. Все превращалось в какой-то бесконечно долгий, безумный карнавальный аттракцион, а у меня впереди было еще второе выступление.

Ко мне зашел Сид. Я вкратце изложил ему свой разговор с мистером Костелло, сказал, что он обещал помочь мне с Тахо.

– О Боже, – ахнул Сид.

Ну да. Я тоже все понимал. Фрэнк Костелло устраивал делишки для мафии. В народе издавна утвердилось мнение, что именно он покупает всех и вся в Нью-Йорке – начиная от рядовых копов и кончая мэром. Даже фэбээровская шишка Гувер – игрок в общественной, дегенерат в частной жизни – находился у Костелло в брючном кармане, и тот таскал его с собой повсюду, как амулет на счастье. Если кто-то хотел вести дела в городе, если кому-то нужна была защита от закона, обращались к Костелло. Делал он все по-чистому: раздавал деньги кому нужно, чтобы не было беды. Но при необходимости, если что-то не получалось мирным путем, ему не составляло труда всадить пару пуль в чью-нибудь голову.

Сид улыбнулся – усталой и осторожной улыбкой.

– Теперь у тебя есть друг, – заметил он, и этим все было сказано.

Сид поспешил вниз, занять столик для предстоящего шоу. У меня оставалось еще несколько минут до выхода. Я достал из кармана клочок бумаги, который сунула мне в руку подруга Поли. Развернул: имя – «Джина» – и номер телефона.

Милая девушка. Недурна собой. Очень даже недурна.

Я попытался мысленно забежать вперед – представить себе, что после второго шоу буду ощущать – то же, что и после множества других своих шоу: буду вымотан и голоден, причем такой голод не имеет ничего общего с аппетитом к еде и питью.

Одиночество.

Одиночество – вот что я буду ощущать.

Джина и номер телефона.

Я задумался. Подумал, как хорошо было бы переспать с этой женщиной. Подумал о том, как хорошо – в порядке диковинки – было бы переспать с белой женщиной. С белой женщиной, одновременно проводящей время с каким-то парнем, что приходится дружком какому-то другому парню, перед которым все ходят на цыпочках. Все это так; все это лежало на одной чаше весов.

А на другой чаше была Томми. Одна только мысль о Томми, которая где-то там, далеко, думает обо мне, пока я думаю о ней. Больше ничего не потребовалось.

Я выбросил бумажку.

А потом спустился, чтобы выступить во второй раз за вечер.

Даже без Фрэнка Костелло, заводившего толпу своим хохотом, я бил наповал.

* * *

У меня появилось новое хобби: я пытался пересечься с Томми. Казалось бы, в эпоху воздушного сообщения двое молодых людей, прилично зарабатывающих, могли бы легко составить регулярный график физического общения. Казалось бы.

Примерно через пять месяцев Томми прилетела обратно в Нью-Йорк. Я был в ту пору с двухнедельным туром в Кливленде. Проездом я был в Чикаго, хотел повидаться с ней в Детройте, но она уезжала в гастрольное шоу, которое Ламонт назвал Мотаунским ревю, где свежеиспеченные, еще не известные исполнители будут выступать на разогреве у Смоки Робинсона и «Мираклз» – у первых настоящих звезд, открытых новорожденной фирмой звукозаписи. Это ревю было удачно придумано: познакомить публику с новыми артистами, а заодно подзаработать денег. Пусть мне и не нравился Ламонт, пусть меня все еще терзали подозрения, что он положил глаз на мою девушку, я все-таки был вынужден признать: этот парень знал свой бизнес.

Гастрольное ревю проходило в основном по Югу и в дельте Миссисипи, чтобы концерты могли увидеть черные, для которых развлечения были обычно недоступны. После злоключений в Негрофобске я не мог не тревожиться за Томми. Но, в отличие от моих гастролей, ревю проходило в сети «читлин» – в клубах и заведениях, которыми владели черные и где с чернокожими исполнителями обращались получше, чем просто с полевыми работниками.

Томми предложила мне тоже устроиться в эту сеть. Занятость – большая, оплата – хорошая, публика – благодарная.

Не сомневаюсь.

Но черным комикам, работающим в «читлине», дорога в шоу Салливана закрыта.

Я сказал Томми, что меня покуда устраивают мои клубы.

Ревю должно было продлиться не меньше месяца, а к тому времени, когда Томми освободится, я сам отправлюсь на гастроли.

Я скучал по Томми. Вернее сказать, расстояние, разделявшее нас, было своего рода пыткой. Поначалу. Но постепенно, месяц за месяцем, разговаривая с ней по телефону, я замечал, как ее голос делается все более довольным: боль от разлуки притуплялась. Она привыкала к Детройту, к гастролям. Я начинал бояться, что так она привыкнет и к жизни без меня.

Я разгонял тоску постоянной работой.

Я нуждался в этой работе.

И не столько из-за денег, хотя и деньги были мне в усладу. Теперь я чаще всего зарабатывал свыше четырехсот долларов в неделю. Но гораздо сильнее я нуждался в работе ради самой работы. Я становился опытным исполнителем и с каждым выходом на сцену все больше отшлифовывал свою манеру, свой стиль, так что публике просто не оставалось ничего другого, кроме как смеяться. А когда я бывал в ударе и все шло как по маслу, зрители просто лежали в лежку.

Но все-таки чего-то мне явно недоставало. Это я понимал. Сид тоже это понимал, а иногда и говорил мне об этом. Не хватало мне какой-то изюминки, которая отличала бы меня от всякого другого комика, который травит байки. Джек Картер, Шелли Берман, Норм Кросби – кроме цвета кожи, я ничем от них не отличался. Я не был ни лучше, ни хуже. Ничем не брал. Ты мог выступать без сучка и задоринки, мог разить публику наповал, мог загребать столько денег, сколько позволялось законом, но до тех пор, пока ты не предлагал нечто такое, чего не предлагали другие, ты оставался всего-навсего очередным парнем, который пытается смешить людей. Чего мне не хватало – так это голоса. Таков был парадокс: единственный раз в жизни от меня требовалось быть не таким, как все, а я, к своему стыду и боли, как раз был таким, как все.

* * *

У меня было гастрольное выступление в одном клубе в Сент-Луисе. Мне позвонил Сид – ему только что позвонили из отеля «Калифорния-Невада» на Тахо. Мне предложили приехать туда через месяц с недельными гастролями.

Я спросил, у кого я буду на разогреве.

– Ни у кого.

– Ни у кого? Как это?

– Вот так. Ты будешь главным номером. Тебе хотят отвести зал «Кабаре». Он не такой большой, как «Селебрити-Рум», там меньше сотни мест, но…

Слыша, но не веря:

– Главным номером? Ты уверен, что им нужен я?

– Они спрашивали именно тебя. К тому же тебе повышают ставку до пятисот пятидесяти в неделю.

Какая разница, маленький зал или нет: пятьсот пятьдесят долларов наличными в неделю за то, чтобы выступать главным номером?

Фрэнк Костелло. Значит, это Фрэнк Костелло так обо мне позаботился.

– Только… – Видимо, у Сида заготовлена и нехорошая новость. – Та неделя, которую они предлагают, совпадает с дебютом Фрэн у Салливана. Поэтому я попросил распорядителя перенести тебя на…

– Не надо!

– Джеки, мне сказали, все можно пере…

– Я не хочу рисковать.

– Рисковать? – Сид явно ушам своим не верил. – Рисковать чем? Ты же знаешь не хуже меня, почему тебе это предлагают. С таким покровителем, как Фрэнк Костелло, тебе нечего бояться. Я могу ему лично передать…

– Мой первый серьезный ангажемент, да еще главным номером, – подарок от какого-то типа, с которым я едва знаком. Я не собираюсь упускать такого случая из-за какой-то ерунды.

– Даже из-за Фрэнни? Но Фрэнсис – не ерунда, Джеки. Она твой друг.

Молчание. Между мной и Сидом, и так разделенных огромным расстоянием, пролегла еще и пропасть молчания, тянувшегося не более минуты, хотя мне показалось, что гораздо дольше.

Сид прервал тишину коротким: «Я подтвержу дату» – и повесил трубку.

Позднее я позвонил Фрэн, извинился за то, что не смогу прийти на шоу Салливана с ее участием. Она несколько раз повторила «ничего страшного», но я понял, что это ее явно расстроило. Я сказал Фрэн, как мне жаль, что не смогу приехать. Сказал, что буду смотреть ее по телевизору; сказал, что очень рад за нее, что горжусь ею.

Но кое-чего я Фрэн не стал говорить: я утаил от нее, что то пятнышко в глубине моей души, та рождавшаяся во мне ревность, когда она записывала свою первую пластинку, когда ее взяли на Си-би-эс, с тех пор это пятнышко, созревая в холодной тьме внутри меня, разрослось в большой плесневый гриб зависти.

* * *

Тахо был тем, другим местом штата Невада. В отличие от таких городов, как Рино и Лас-Вегас, там больше любила собираться публика подвижная – те, кто любил съезжать на лыжах по склонам Высокой Сьерры зимой, ходить в походы и кататься на лодках в теплые месяцы. В Тахо было немноголюдно, транспорта мало. Это была летняя шаблонная версия Лас-Вегаса. Конечно, и тут играли, но играли как бы с запоздалой мыслью: дескать, ладно, мы тут все излазили, на лыжах покатались, на воде порезвились. А теперь, наверно, можно сотен пять и за столом прокутить. Словом, здесь тоже жили на широкую ногу, только делали это скромно, не пуская пыль в глаза.

Отель «Калифорния-Невада» находился на северном побережье озера. Довольно маленький, он представлял собой скорее пансион, чем отель, а казино больше походило на гостиную. Изюминка – на которую и намекало название – заключалась в том, что граница пролегала прямо посреди плавательного бассейна. Ты мог выпить пару коктейлей в Калифорнии, а потом перешагнуть в Серебряный Штат[34]34

Штат Невада.

[Закрыть], чтобы побаловаться в рулетку.

Я отправился туда один. Сид остался в Нью-Йорке с Фрэн – нарочно решил остаться в Нью-Йорке с Фрэн. Это был знак лично для меня.

Я прилетел в Рино, где меня должны были встретить и довезти уже до самого озера Тахо и отеля «Калифорния-Невада». Выходя из самолета, я толком не знал, чего ожидать, поэтому ожидал того же приема, который встречал по всей стране, во всех отелях, где выступал, – холодных взглядов и неохотных рукопожатий со стороны людей, меня же и нанимавших. Комната где-то на отшибе. Обращения в духе: «Спасибо, что приехал, вот твои денежки, а теперь проваливай».

Но ничего этого тут и в помине не было.

В аэропорту меня встретил шофер на новеньком – похоже, только что с завода – «кадиллаке», серии 62, в униформе и с украшениями.

Он был сама вежливость:

– Как вы долетели, мистер Манн? Это ваш багаж, сэр? Давайте я понесу. Вот сюда, пожалуйста. – Он распахнул передо мной заднюю дверь машины и встал, придерживая ее. Я в полном ошеломлении рухнул на сиденье.

Водитель поехал. Я покатился. Немного поволновался сначала. В любой момент ожидал подвоха, грубой реплики, которая даст мне понять, что надо мной подшутили.

Но ничего подобного не последовало.

Два часа до Тахо. Гладкий ход «кадиллака», ритмичная езда: я поневоле расслабился, разнежился. И решил всесторонне изучить внутреннюю часть собственных век.

Проснулся я, когда мы уже подъезжали к самому отелю. Меня поджидала целая вереница тружеников в гостиничной униформе – морская пехота на посылках, готовых подхватить мою кладь, впустить меня в отель, показать мне то, показать мне это. Проследить, чтобы обо мне позаботились. Им конца не было, этим услужливым ребятам, они увеличивались числом быстрее, чем я успевал раздавать чаевые.

Один из коридорных препроводил меня в номер. Никаких намеков на «черную» половину города. Меня поселили прямо здесь, в гостинице. Королевская кровать. Вид на озеро. Как у любого другого постояльца. Лучше, чем у большинства. И самое главное: в отличие от всех остальных постояльцев, не я платил, чтобы тут жить, а мне платили. Все это приводило меня в ступор, голова шла кругом.

Но почему? Когда я задумался, то вдруг осознал: почему все это – машина от самого аэропорта, обслуживание по типу «да, сэр», шикарная комната, – почему все это должно смущать меня? Я же тут звезда. У меня статус главного номера. Я вышел в дамки. Я увидел свет в конце длинного туннеля, по которому полз из Гарлема до звездного рая. Я оказался в таком месте, которого заслуживал.

Мне хотелось, чтобы рядом была Томми, хотелось поделиться с ней всем этим. Мне хотелось, чтобы рядом был Сид, чтобы он тоже порадовался со мной. Мне хотелось, чтобы тут был мой отец, и я мог бы всем этим утереть ему нос.

Ему было бы на все наплевать. Он бы только спросил, где бар и бесплатная ли выпивка.

А потом, почти в порядке запоздалой мысли – «ах да» – ко всему остальному, были выступления – главная причина моего пребывания на Тахо. Кабаре оказалось маленькое: если напихать и натолкать туда народу, то человек пятьдесят поместилось бы. Поэтому можно догадаться, что не было в течение недели такой ночи, чтобы зал не набивался битком. И не было в течение недели такой ночи, чтобы я не имел сногсшибательного успеха. Администрация поспособствовала этому, придя мне на помощь с пропагандистской ерундой типа: новая сенсация, прямиком из нью-йоркской «Копакабаны». Любимый разогревщик Бадди Греко и Тони Беннетта. Но если отбросить эту рекламную шумиху, я просто хорошо выступал. Все номера были тщательно отобраны, манера исполнения была безупречна. Моя самооценка была высока как никогда. Может, я еще и не обрел собственного голоса, но по тому, каким ревом толпа отвечала на мои шутки, я понимал: ей вполне годился и тот голос, которым я говорил сейчас.

Ночь четверга. После представления. Я уже шел к себе в номер, как вдруг этот парень окликнул меня:

– Джеки!

– Да?

Он был коротышка. Толстенький. Кругленький. Вид у него был такой, словно он под одеждой пытается контрабандой пронести желатин через границу.

– Джилли Риццо. – Он представился таким тоном, как будто это имя должно что-то мне сказать.

Мне оно ничего не говорило.

Я попробовал мимикой изобразить нечто вроде: «Ну, и?..» Парень, видимо, не уловил намека.

Просто сказал:

– Он хочет с вами поговорить.

– Кто?

Джилли бросил на меня взгляд, в котором отчетливо читалось: «Какого хрена ты не понимаешь, о ком я, черт возьми, говорю?»

– Фрэнк, – пояснил он.

– Мистер Костелло здесь? – удивился я.

Джилли пытался быть терпеливым, это ясно. Но не менее ясно и то, что он был не из тех, у кого не иссякает запас терпения для непосвященных.

– Синатра хочет с вами поговорить.

* * *

Фрэнк Синатра заполнял собою комнату.

Не физически. Это ему не удалось бы. На нем был оранжевый свитер, надетый поверх белой водолазки и коричневых штанов: обычного вида мужчина, чей-нибудь равнодушный к моде дядюшка. Впечатление он производил не большее, чем тарелка не заправленных соусом спагетти. Он потихоньку старился, заметно погрузнев со времен Хобокена[35]35

В г. Хобокене, штат Нью-Джерси, Фрэнсис Альберт Синатра родился 12 декабря 1915 г.

[Закрыть]. Облысел. Лысину скрывал зачесом. Лицо уже покрывали морщины, середина лба напоминала вспаханное поле. Но посреди всех этих изъянов сияли глаза небесной голубизны. А от этих голубых глаз разбегались гусиные лапки морщинок.

То, чему явно недоставало места в этой комнате, было, конечно, не самим этим человеком, а суммой легенд, мифов и умелой рекламы. Существовала целая история о человеке, прошедшем путь от Синатры-Свунатры, заставлявшего поклонников хлопаться в обморок, до эдакого Чарли-Бывшего, а затем до Председателя Почетного Совета – до звезды киномира, а также звукозаписи, а также телевидения, а также любой другой формы развлечений, кроме разве что сочинения японских лирических стихотворений хокку. Выпивоха, собутыльник и мессия для кое-кого из самых крупных звезд и самых крепких печенок, какие только водились в Голливуде. Не секрет, что такую же дружбу он водил и с уймой мафиози. Он оплачивал девчонок-подростков, чтобы те содержали притоны; а еще он был соучастником налета, якобы «ошибшись дверью», вместе с каким-то головорезом, пытаясь раздобыть несовершеннолетнюю девочку, девчонка насплетничала на «господ», в результате чего оба чуть не угодили в тюрьму. Был «Оскар», были скандалы, были избитые репортеры… И были любовные связи.

Была грандиозная любовная связь. Та, столько же раз обрывавшаяся, сколько и возобновлявшаяся, связь с Авой Гарднер – страстная, горячая и бурная: поездки в больницу случались не реже, чем в цветочный магазин. По сравнению с этим мои перепалки с Томми выглядели невинными посиделками мормона с квакершей. Ходили слухи: когда Ава выставила Фрэнка насовсем, тот пытался покончить с собой.

И не однажды.

Чтобы светило такой величины захотел лишить себя жизни из-за какой-то цыпочки, пусть даже из-за такой цыпочки… вот это любовь!

А еще комнату заполнял голос Фрэнка. Его легендарный голос. Такой же глубокий. Такой же проникновенный и выразительный, как и в ту пору, когда он записал первую патефонную пластинку.