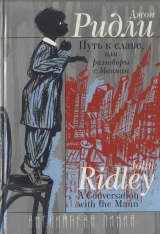

Текст книги "Путь к славе, или Разговоры с Манном"

Автор книги: Джон Ридли

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)

Дайтон положил конец моему ходу мыслей:

– Даже если ты расскажешь, как оно все было, догадайся, как судьи во Флориде решат дело? Что такое слово черномазого против слова чистого, добропорядочного белого, а?

Я задумался. А потом прикинул, что, будь этот южанин уверен, что закон – на его стороне, он не сидел бы сейчас тут со мной за столом и не бухал. На меня копы уже надевали бы наручники.

– Что – хочешь рискнуть? – сблефовал я.

– А ты? Вообще-то, я считаю, не важно, что скажут судьи, но, наверно, для такого знаменитого черномазого нехорошо выйдет, если вокруг него такое дерьмо плавать будет. Понимаешь, о чем я?

Снова ухмылка. Эта чертова ухмылка!

Я понял, куда он клонит.

Все вокруг куда-то плыло. Мне стало трудно дышать, и мысли не складывались, если у меня вообще были мысли. Нервы мои сдали, и я действовал без оглядки на ум – от него все равно не было толку. Как тогда, во Флориде, я повиновался инстинкту.

Инстинкт велел мне рубить сплеча:

– Сколько?

– Ну-у-у, я, вообще-то не жадный…

– Сколько – чтоб ты отсюда убрался и больше не появлялся?

– Я только хотел сказать, парень…

– И не называй меня…

– Парень, я хотел сказать, что я вообще-то не жадный, но это не значит, что я не люблю деньги. Еще как люблю. Как насчет пяти тысяч долларов?

Этот тип оказался настоящей деревенщиной. Для большинства простых работяг пять кусков было целым состоянием. Я не был простым работягой. Обычно я загребал больше семисот долларов в неделю. Пять тысяч долларов – эта сумма, конечно, и для меня не была пустяковой, но она была вполне мне по зубам – особенно если речь шла о том, чтобы не загреметь в тюрьму и не попасть в газетные заголовки. Только ему не надо было об этом знать!

Я запротестовал:

– Пять?

– Черт, да я же видел, что там за публика приходит на твои шоу. Читал все эти голливудские журналы. Я знаю, как артисты живут. Пять тысяч – это ерунда!

– Ну, с такими суммами обычно не разгуливают.

– A-а, понимаю. – Дайтон знаком показал официанту, чтобы тот принес счет. – Мы с женой тут еще несколько дней пробудем. Я тебе позвоню прямо перед отъездом.

Официант принес счет.

Дайтон полез было за деньгами, но вдруг остановился и поглядел на меня. И снова ухмыльнулся:

– Черт, да что это я?

Оставив мне свой счет и газетную вырезку, он бросил:

– Сохрани как сувенир. У меня их полно.

Я позвонил Сиду, сочинил ему историю про то, что мне тут приглянулись кое-какие вещицы и понадобилось срочно приобрести их, а потом ошарашил его, заявив, что мне нужны пять тысяч. Купился ли Сид на мою выдумку или что-то заподозрил, я не понял. Он достаточно долго проработал с артистами, подчас капризными, и внезапное требование зачем-то понадобившихся денег не должно было вывести его из себя. Он переслал мне деньги через компанию «Вестерн-Юнион».

Потом я стал ждать вестей от моего призрака из прошлого. Я ждал целый день, включая вечер перед представлением, трясясь от страха и тревоги; это было то же самое, что пытаться жить нормальной жизнью, когда по тебе ползают нестерпимо жалящие муравьи, – они постоянно при тебе и безостановочно терзают тебя. Так было и во второй день, во второй вечер с представлением. На третий день деревенщина все еще не позвонил. Это нисколько не уняло мою тревогу, хотя и появился слабый проблеск надежды, что, может, он все-таки уехал. Может, он сам чего-то испугался, перетрусил или передумал – решил, что если будет давить на меня, то это ему больше неприятностей доставит, чем…

Зазвонил телефон. Это был Спунер.

Мы снова договорились встретиться в гостиничном баре. В этот раз он пришел не один. В этот раз он пришел с женщиной – долговязой, тощей, как грабля. Она была совершенно прямая, ни дать ни взять палка, от шеи до лодыжек, – ни выпуклостей, ни округлостей. Судя по одежде из «секонд-хэнда» – блузка фирмы «Монтгомери Уорд» трехлетней давности, скорее всего готовая прослужить еще пару лет, – видно, она и была миссис Спунер. Сам факт, что она вообще оказалась рядом с этим человеком, явно говорил о том, что их связывали священные узы брака.

Я подождал, пока Дайтон меня заметит, помахал ему. Он помахал в ответ. Ситуация была в его пользу. Я подошел.

– Джеки! – Он изобразил радость при моем приближении. – Вот наконец и ты. – Женщине: – Я же тебе говорил, что знаком с Джеки. Помнишь, я тебе говорил, что знаком с ним? Джеки, поздоровайся с моей половиной.

– Добрый день… – Вот и все, что мне удалось из себя выдавить. Мне ничего не было известно об этой женщине кроме того, что она – со Спунером. Этого было вполне достаточно, чтобы отнестись к ней с презрением.

Миссис Спунер тоже со мной поздоровалась. Потом стала говорить о том, как ей понравилось мое шоу, призналась, что давно уже так не хохотала. Своим приятным южным говорком она прострекотала, что отпуск у них удался на славу и что эта поездка наверняка хорошо запомнится потому, что они посмотрели мое выступление.

Я собирался возненавидеть эту женщину, но она была так вежлива, так скромна, так непохожа на человека, за которого вышла замуж, что я при всем желании не мог испытывать к ней ничего, кроме жалости.

Спунер – ему, видимо, совсем невмоготу было слушать комплименты, которые она мне расточала, – поднялся и отвел меня в сторону.

Когда мы отошли подальше от столика, от посторонних взглядов, я передал ему конверт со своими погибшими деньгами. По тому хищному взгляду, который Спунер бросил на деньги, я догадался, что он собирается на них поразвратничать.

Прервав его мечты, я наклонился и со злостью прошипел ему на ухо:

– Теперь мы с тобой в расчете, ясно? Шантаж – это преступление. Заявишься снова – загремишь в тюрьму, пусть даже мне придется туда загреметь вместе с тобой.

– Хочешь сказать, я поверю, что ты…

– Да, я это сделаю, – отрезал я. Тверже могла отрезать только новенькая бритва.

Мы вперились друг в друга. Каждый буравил другого взглядом. Тут было не до шуток: мне грозил тюремный срок за убийство, ему – за вымогательство. Спунер не выдержал первым, отвел глаза, облизнул растрескавшиеся губы. Ему явно хотелось выпить. Я это видел. Но так же ясно я видел и то, что он точно так же хочет поскорее убраться от меня, как того хочу и я.

Он помахал передо мной конвертом с деньгами:

– Это – все, чего я хотел. И пошел ты к черту! – Так он со мной распрощался. Вернулся к столику и забрал жену.

Я наблюдал, как они выходят из бара. У женщины возле левого глаза было какое-то бледное пятно, похожее на синяк.

Я сел.

Вытянул перед собой руки. Они тряслись. Я подождал, пока дрожь уляжется, потом подозвал официанта. Он подошел, я попросил его принести какую-нибудь выпивку. Какую именно – мне было безразлично, лишь бы в голову ударяла.

Я закрыл глаза.

Сделал два глубоких вдоха.

Отмазался.

Я отмазался!

Пять тысяч долларов.

Спунер мог бы и гораздо больше вытянуть из меня. Он мог бы отнять у меня мою карьеру – но я отмазался. Я пошел на блеф и прогнал его. Мне дважды удалось уйти от него.

И все-таки…

Мысли у меня разбегались, я перебирал в уме всяческие возможности, представлял себе разные гадкие картины: вот я в тюрьме, вот мое имя в газетных заголовках, моя карьера пошла прахом – вот что рисовалось мне на все лады.

Вернулся официант, принес выпивку. Мне понадобились обе руки, чтобы донести стакан до рта. Вначале спиртное обожгло мне глотку, лавой пробежалось по телу, ослабив все нервные окончания, оглушив все чувства. Когда я ополовинил второй стакан, то уже успокоился, пришел в хорошее расположение духа, а ближе ко дну третьего – почти улыбался. Разве все так уж плохо? Разве? Случилась неприятность, но я с ней справился. Джеки Манн поднялся на такую высоту, где, если попадешь в беду, всегда выручат деньги. И разве не тем же самым занимаются все звезды в Голливуде? Если что-то выходит не так – ну, не на той женился, или не ту девчонку обрюхатил, или застукали, что не те сигареты куришь, – разве все не швыряют тогда деньги в нужную сторону и не улаживают таким образом свои дела? Ну, если так на это взглянуть, тогда я даже в большей степени звезда, чем предполагал.

Да, вот что я вам скажу: алкоголь вправил мне мозги.

Я заказал еще одну порцию и вдруг понял, почему Сид прибегал к этому способу, когда хотел заглушить боль после смерти жены. Я наконец-то понял, почему мой отец всю жизнь отдал этой отраве.

* * *

Деньги выручили меня из беды. Деньги помогли мне похоронить воспоминания о беде.

Вернувшись в Нью-Йорк, я остро ощущал, что после своего нового почти смертельного опыта остался жив и свободен. И я прибег к деньгам как к зеленому болеутоляющему.

Я прошелся по Пятой авеню, между тем как в мозгу у меня зрело решение испепелить содержимое кошелька так, как Шерман испепелил Атланту[42]42

Шерман Уильям Текумсе (1820–1891 гг.) – американский генерал. В процессе Гражданской войны 1861–1865 гг. сжег г. Атланту (15 ноября 1864 г.).

[Закрыть].

Костюмы. Они не очень-то мне были нужны, но я решил обзавестись ими. Я решил сшить их на заказ. В ателье «Сай Мартинз». Они вышли превосходными. Они и не могли оказаться другими. Такие костюмы носил Сэмми.

Часы. Лишние часы – вещь еще менее необходимая, чем костюмы. Но меньше всего мне требовались часы марки «Вашерон Константэн» стоимостью 1150 долларов, приглянувшиеся мне. Я купил двое часов. И заодно купил одни марки «Патек Филипп» за 900 долларов. Все, что блестело, было мое. Я просто покупал и потом не задавался никакими вопросами.

«Насколько мне известно, деньги существуют для того, чтобы их тратить», – так мне сказал Сэмми. Лишь теперь его слова дошли до моего сознания. А еще он сказал мне, что я теперь – настоящая звезда. Но нельзя же быть звездой и не перенять звездного отношения к жизни и звездных повадок. Я собирался усвоить и то, и другое.

Ладно – пусть будет двое часов марки «Патек Филипп».

* * *

Я крикнул водителю, чтобы он отъехал к тротуару и остановился. Он сделал, как я сказал. Не столько потому, что я попросил его об этом, сколько потому, что я заорал как сумасшедший, и он решил, что со мной лучше не связываться.

Я снова заорал:

– Сделай звук громче!

– Да что за…

– Включи радио погромче!

Таксист пробормотал все свои бруклинские молитвы на мою голову, но сделал-таки радио погромче.

Я этого ждал. Не в эту самую минуту, нет, но я знал, что у Томми уже вышла пластинка. Знал, что ее будут передавать по радио. Знал, что ее уже играли, так что это был лишь вопрос времени – когда мне случится услышать ее голос.

У меня тряслись кулаки. Кулаки – потому что я так волновался из-за Томми, что пальцы сами сжались и впились мне в ладонь.

Томми. Моя Томми. Даже неважное качество звука, лившегося из приемника – ведь вокруг нас торчали, создавая помехи, все эти манхэттенские башни, – неспособно было повредить ее сладостному голосу. Я так отчаянно пытался сосредоточиться на самом ее голосе, что песня оказалась уже наполовину спета, покуда я сумел наконец расслабиться, чтобы насладиться пением.

Я не обращал внимания на шофера, который что-то гавкал про то, что ему плевать, сколько я тут буду сидеть, он не собирается выключать счетчик, – и слушал.

А потом песня кончилась.

А потом я снова стал страшно волноваться: вот сейчас диск-жокей объявит ее имя, имя Томми, имя моей девушки, по радиоволнам, так что это услышит весь Нью-Йорк. И он объявил.

Как бы.

Он объявил название песни, сказал, что это – новинка из Детройта, что певица – свежеиспеченная сенсация. А потом произнес имя, незнакомое мне.

Диджей ошибся. Точно ошибся. Уж я-то узнал бы голос своей девушки где угодно, но вот имя…

Я расплатился с таксистом, напрочь забыл, куда направлялся, и пустился на поиски музыкального магазина. Ноги двигались в такт моим мыслям: диджей ошибся, точно ошибся.

Пластинка Томми была такой новой, что мне пришлось обойти три магазина, прежде чем я нашел ее.

Диджей ошибся. Точно оши…

Я сверился с обложкой. Диджей не ошибся. Да, я правильно узнал голос, но имя было другое. Томми стала Тамми. Да, кажется, она говорила об этом. Я смутно припомнил, как Томми говорила, что возьмет себе имя Тамми. Тамми, через «а». Но это маленькое изменение было только так, на затравку. Что меня действительно подкосило – так это то, что она не только имя, она еще и фамилию свою поменяла. Томми, моя Томми Монтгомери превратилась в Тамми Террелл.

* * *

Я позвонил Томми. Тамми. Ее не было дома.

Я позвонил ей в «Мотаун». Женщина, которая взяла трубку, сказала мне, что Томми сейчас в студии звукозаписи и не может подойти к телефону. Спросила, не хочу ли я что-нибудь передать. Я повесил трубку.

Я вышел из детройтского аэропорта – прошло всего восемнадцать часов с того момента, как я услышал песню по радио, – подозвал такси и велел водителю отвезти меня в «Мотаун». На этот раз сюрприз для Томми, для Тамми, приготовил я.

Таксист отвез меня, куда я просил. Не знаю уж, чего я ожидал, но ожидал явно большего, чем то, что увидел: коричневое каменное здание – маленькое, простое, – которое выглядело так, будто еще пара задержанных выплат – и его покинут навсегда. В окне торчала табличка с надписью от руки: «Хитсвилл, США» – можно было подумать, ее сделал какой-нибудь школьник. Иначе говоря, я вообще не понял, туда ли попал. Пока не зашел внутрь. Чернокожие. Одни чернокожие. Чернокожие певцы и сочинители песен, музыканты, инженеры. Чернокожие управляющие и бухгалтеры, чернокожие секретарши. Такое зрелище нечасто доводилось увидеть в те дьявольски белые дни: чтобы столько чернокожих одновременно работало в одном месте. Вот насколько редким было это зрелище: даже сам будучи черным, при виде такого количества людей твоего цвета кожи ты испытывал шок. Вот насколько мы были забиты.

– Джеки!

Я оглянулся, посмотрел по сторонам. Ко мне спешил Ламонт Перл.

– Эй, Джеки, какими судьбами? Давно ты тут? – Он взял меня за руку, сжал мне предплечье, будто надеялся, что из меня золото посыплется.

– Я… Да я только что зашел.

– У тебя выступления тут будут на неделе?

– Нет, я… у меня несколько свободных дней. Вот и решил слетать сюда.

– Слетать? – То ли это действительно произвело на него впечатление, то ли он просто притворился. – У тебя хорошо дела идут. – Словно у него самого дела шли плохо. Если Ламонт что-то и умел – а он много чего умел, – так это находить верный подход к людям. – Поглядите только на этот костюм. Что же это такое, неужели это…

– Сай Мартин.

– Да, чудесно. Просто чудесно. А знаешь, такие носит Сэмми. Да что же это я – конечно знаешь. Я читал в «Курьере», что вы с Сэмми…

– Томми здесь? – прервал я его, сделав особый упор на ее старом имени. Я спросил о том, ради чего приехал сюда, попытавшись показать Ламонту, что у него, может, и есть время на пустую болтовню, а у меня – нет. Но моя попытка имела совершенно противоположный эффект. Ламонт лишь улыбнулся мне так, как обычно улыбаются ребенку, играющему в солдатики. Большой палец его руки пробежался по кончикам остальных пальцев. Туда-сюда, туда-сюда.

– Конечно, Джеки. Пойдем отыщем твою девушку.

Ламонт повел меня вдоль череды маленьких студий. Крошечные застекленные вселенные. Проходя мимо окон, можно было видеть разных мужчин и женщин, и поодиночке, и группами – молодые, незнакомые лица, жаждущие славы, – которые что-то записывали, репетировали, прослушивали записанное, но все это – в гробовой тишине, за звуконепроницаемыми стенами. У меня возникло ощущение, будто я – какое-то божество, взирающее с высоты на людские празднества.

Я подумал – какие чувства возникают у здешнего теневого босса, Берри Горди, когда он проходит по коридорам своего маленького города, своего Мотауна, своего Хитсвилла.

Томми-Тамми находилась в одной из студий, вместе с долговязым черным парнем – чисто выбритым, с тугой опрятной прической из мелких завитков. Почти как у кавказца, лицо у него было узкое, угловатое, и смотрелся он в своих свежевыстиранных штанах и рубашке, пожалуй, чересчур деланно. Чересчур добропорядочно. Чересчур самонадеянно – как парень, который слишком уверен в себе и думает, что может заполучить любую девчонку, какая ему приглянется. Они оба смеялись. Над чем – не знаю. Над чем-нибудь смешным, что сказал он или она. Над какой-нибудь неудачной записью. Не важно. Что бы там ни было – мне не понравилось уже то, что они смеются вдвоем.

Ламонт побарабанил по стеклу. Томми обернулась, рассеянно поглядела. Прошла секунда, другая, прежде чем до нее дошло, что это я.

И вот уже Томми обнимала, целовала меня. Я делал то же самое и одновременно бросал такие взгляды на Выглаженные Штаны и Накрахмаленную Рубашку, которые ясно говорили: «Да, она моя».

Между поцелуями Томми спросила:

– Что ты здесь делаешь? Почему не сообщил мне, что приезжаешь?

– Сюрприз, малышка. Ты же любишь сюрпризы.

– Люблю, если они касаются тебя.

Мы уже и без того крепко обнимали друг друга, но Томми пыталась еще сильнее, еще глубже вжаться в меня. Забыв о Ламонте и о том мальчишке-щеголе из кабинки, забыв обо всех остальных людях, находившихся в этом здании, мы с Томми не торопясь заново изучали друг друга. Жизнь порознь, вдалеке друг от друга, месяцы разлуки сделали свое, но, несмотря на все перемены, чувства остались неизменными и столь же горячими. Мы снова были вместе, пусть это длилось всего минуту. Этого оказалось достаточно, чтобы вновь пробудить мои давние надежды, что однажды, когда и я, и Томми преодолеем то, через что нам предстояло пройти, однажды мы с ней вместе начнем новую, общую жизнь.

Ламонт разрушил чары, встряв с вопросом:

– Тамми, почему бы тебе не отдохнуть немножко? Пусть Джеки отведет тебя куда-нибудь пообедать, а?

Нельзя сказать, чтобы это было не к месту. Нет. Если не учитывать того, что он назвал ее «Тамми» почти с такой же нарочитостью, как я раньше назвал ее «Томми», то он как бы делал мне милость, позволяя увести ее куда-нибудь среди бела дня. Но что-то в его предложении поддело меня.

С насмешкой я заметил:

– Неужели, Ламонт? В самом деле? В самом деле, мне можно повести мою девушку пообедать?

Все, чего я дождался от Ламонта, – это была все та же улыбка, как бы говорящая: «Ах ты, мальчишка».

Томми бросила на меня недовольный взгляд.

* * *

Мы вышли из «Мотауна», нашли за углом какое-то заведение, вроде столовой, где все подавалось жаренным на гриле. Музыкальным фоном служило непрерывное шкворчание готовящейся еды. Мы выбрали столик, расположились за ним, и я немедленно взялся за меню.

– Тут все выглядит неплохо. Ты уже решила, что будешь есть, детка?

Томми не собиралась пускать дело на самотек.

– Почему ты так себя ведешь?

Я сделал вид, что не понимаю:

– Так – это как?

– Почему ты так разговариваешь с Ламонтом?

– Потому что он все время крутится около тебя, все время так себя держит, будто ты принадлежишь ему.

– Он руководит моей карьерой.

– Но Сид же вокруг меня не вертится дни и ночи напролет.

– Если бы он это делал, я бы не имела ничего против.

– Это потому, что Сид не пытается… – Тут я осекся, прежде чем у меня сорвалось с языка нечто такое, о чем тотчас пришлось бы пожалеть. Но остановился слишком поздно, так что Томми без труда догадалась, куда я клоню.

– Вот, значит, о чем ты думаешь? Думаешь, Ламонт просто хочет затащить меня в постель?

– Я не сказал этого.

– Но был готов сказать. Да если бы даже он и хотел этого, неужели ты думаешь, что я позволила бы ему – ради того только, чтобы выпустить пластинку? – Томми медленно покачала головой из стороны в сторону, провела рукой по лбу. – Ты побиваешь собственные рекорды. Мы и минуты не поговорили, а у меня уже раскалывается голова.

Я попытался загладить свою грубость.

– Я рвусь тебя увидеть, мчусь сюда – и застаю тебя с каким-то типом, вы с ним улыбаетесь и хохочете, а тут еще Ламонт на ушко про тебя нашептывает, – конечно, я вскипаю. Кое-кто называет это любовью.

– Ревность – вот как это называется.

– Так считают только те, кто не знает, что такое страсть.

Эта ремарка выудила у нее 5/8 усмешки.

Появилась официантка. Мы сделали заказ. Официантка ушла.

Я сказал:

– Ты хорошо выглядишь, Томми… Или Там… даже не знаю, как теперь тебя называть.

– Называй меня просто «деткой», ладно?

– Хорошо выглядишь, детка.

Тут на удочку попались остатки улыбки.

– Ты тоже.

– А что ты сделала со своими…

– Зубными пластинками? Просто сняла их.

– А волосы?..

– Да это парик. Когда постоянно в разъездах, то… ну, сам знаешь…

– Я слышал твою запись.

– Правда?

– Правда. И услышал ее в Нью-Йорке.

– Ну и?

– Это было… Пришлось рявкнуть таксисту, чтоб остановился, – так мне захотелось тебя послушать.

– Я собиралась дать тебе послушать.

– Я просто ехал куда-то и вдруг слышу… прямо затрясся весь. Я так волновался, я…

– Я хотела дать тебе послушать. Хотела позвонить тебе и… Я так нервничала, места себе не находила. И тут вдруг узнаю, что пластинка уже вышла, что ее уже запустили и…

– Ты не сказала мне, что сменила имя.

– Ты не сказал мне, что твой отец умер.

Тут нам пришлось резко затормозить. Пришла официантка, принесла нашу еду – это позволило растянуть передышку. Я сидел, как боксер, отдыхающий между раундами, и представлял себе, как буду драться после звонка.

Официантка ушла.

Раунд второй.

Не успел я раскрыть рот, как Томми сказала:

– Мне жаль, что твой отец умер. Я знаю, ты с ним не всегда ладил, вернее, совсем не ладил. Но все равно…

Уткнувшись в тарелку, не желая говорить об этом, я буркнул:

– Выглядит аппетитно. Надеюсь, ты голодна.

– Нет, не голодна. Все равно, это была для тебя утрата, и мне жаль.

– Так почему ты сменила имя?

Томми-Тамми не понравился мой тон. Секунду она, похоже, колебалась: встать из-за стола и уйти или схватить ножик для масла и пырнуть им меня. Потом успокоилась и сказала:

– Это псевдоним, сценическое имя. Я же говорила тебе, что собираюсь поменять имя.

– Как-то упоминала. Сказала – может быть, поменяешь. «Может быть» – вот что ты сказала…

– Я говорила тебе: «Томми» – это слишком… А вот «Тамми» – звучит что надо.

– Тамми. «Тамми» через «а». Тамми Террелл.

– Да. Это так…

– Террелл. Тамми… Но почему Террелл? Ты же могла придумать какую угодно фамилию. Почему ты выбрала «Террелл», почему?

Томми-Тамми – ни гу-гу в ответ.

– Почему «Террелл»?

– Это фамилия одной моей подруги, Джин. Это фамилия ее брата. Это их фамилия – Террелл, и он посоветовал мне взять ее. Он сказал, что она подходит к имени Тамми, хорошо звучит. Я тоже так думаю.

– А что еще тебе от него перепало, кроме фамилии?

Не успел я закрыть рот, как она уже вскочила с места и устремилась к выходу. Я ухватил ее за запястье, но она отбросила мою руку, как какую-нибудь тряпку. Я снова бросился к ней, но уже не для того, чтобы схватить, – я не удержал бы ее, если бы даже захотел, – а для того, чтобы прикосновением сказать то, чего я, болван, не мог сказать словами: «Прости. Не уходи. Я погибаю, и, пожалуйста, не бросай меня одного. Пожалуйста, не оставляй меня».

Она стояла на месте, стояла там, откуда уже приготовилась уйти, приготовилась вернуться к той жизни, которую вела без меня.

Она стояла…

Она села. Долгую, долгую минуту мы оставались неподвижны друг напротив друга, по разные стороны стола, точь-в-точь как два самых чужих человека на всей планете.

Наконец Томми-Тамми или Тамми-Томми овладела собой и произнесла:

– Ты очень, очень обидел меня, Джеки.

– Прости. Я ревную, честно признаюсь. Я… Я услышал твою запись, услышал, как диск-жокей назвал тебя Тамми Террелл, и подумал – ну, знаешь, – подумал, что, может, ты замуж вышла, а мне ничего не сказала. Я мчусь сюда во весь опор – и тут вижу тебя с этими… с этими парнями, с этими музыкантами. Музыканты. Ты же знаешь, какие они. Будь в них побольше пороху, они бы все друг с другом спали, а может, они так и делают.

Тамми-Томми бросила на меня такой равнодушный взгляд, что стало ясно: я попусту растрачивал слова, ее эта тема совершенно не волнует.

– Да я не о том… Меня обидело другое. Когда у тебя умер отец, а ты решил скрыть это от меня…

– Да я же не… Как я могу скрыть смерть отца? Я не рассказывал тебе потому, что я его не любил.

– Но дело не в нем – дело в тебе. В тебе и во мне. Любил ты его, ненавидел ли, – все равно ты что-то должен был чувствовать, когда он умер. И, что бы ты там ни чувствовал, ты хотел скрыть это от меня.

– Да, хотел. Я хотел скрыть свои чувства от тебя. У тебя столько работы, ты пытаешься записать пластинку, а тут я на тебя наваливаюсь, да еще папашу своего наваливаю?

– Я хотела помочь тебе, что бы там у тебя ни творилось в душе. Я хотела – хотела быть частью твоей жизни, а ты попросту оттолкнул меня. Ты хоть понимаешь, что это такое? Когда любишь кого-то, думаешь, что тебя тоже любят…

– Я тебя на самом деле люблю.

– И чтобы доказать это, обращаешься со мной как с чужим человеком?

У нее на глазах показались слезы – одна, другая, потом целый поток. Кажется, я никогда прежде не видел, как она плачет. Точно, не видел. Иначе я бы запомнил. Видеть, как она страдает, и понимать, что все это из-за меня, мне было больнее всего на свете. Это было такое горькое зрелище, что мне никогда этого не забыть. Я как мог попытался утешить ее.

– Да пойми же ты, пойми: я сделал так ради тебя.

– Что за… Что за глупая вы…

– Если б я позвонил тебе, когда отец умер, ты бы прилетела ко мне?

– Сам знаешь, что да.

– Ага. Знаю. Ты бы ко мне прилетела, ты бы держала меня за руку, поцелуями унимала мою боль. Хорошо, а как бы ты одновременно могла записывать пластинку?

– Да хватит! Заладил про мою пластинку! – Она снова схватилась за голову. – Пластинка – ерунда! Ничего она не значит!

– Да это же ты всегда твердила, что я просто хочу прославиться, а мне нужно понять, что мы делаем нечто особенное. Да, то, что мы делаем, – действительно особенное. Твое пение, во всяком случае. И я не собираюсь мешать твоему пению, не собираюсь мешать тебе становиться самой яркой звездой, которой ты обязательно станешь.

Она хотела было что-то возразить.

– Чтобы тебя все могли услышать, чтобы все поняли, какая ты особенная, – я-то давно это знаю. Я не противодействую тебе, я… Я вперед тебя подталкиваю. У нас еще есть время.

В ответ Тамми-Томми рассмеялась, и смех этот был совсем не радостный.

Я взял ее за руку. Перегнувшись через стол, поцеловал ее слезы. И снова повторил:

– У нас еще есть время.

Она тоже подалась вперед, потерлась щекой о мою щеку. Могло ли быть в мире что-нибудь нежнее ее кожи?

Очень скоро Тамми-Томми – Тамми, теперь она была Тамми, – очень скоро она успокоилась, перестала плакать, и тогда мы с ней начали усиленно изображать парня с девушкой, которые вместе обедают. Пару раз, когда мы переставали изображать, когда на минутку расслаблялись – она смеялась над какими-то моими словами или я растворялся в ее улыбке, – тогда все становилось как прежде, как бывало за несколько лет перед тем, когда я был еще комиком, вкалывавшим по ночам, а она – всего лишь певичкой, выступавшей по разным кафе. Но такие минутки наступали и проходили очень быстро. Становилось очевидно: как бы дороги друг другу мы ни были, если мы и впредь будем жить порознь, нам будет все труднее и труднее удерживать любовь.

Мы немного поболтали. Поделились новостями. Тамми поинтересовалась, так ли я близок с Сэмми Дэвисом-младшим, как она пару раз читала о том в негритянских газетах. Вместо ответа я потащил ее к телефону-автомату, бросил монетки, набрал номер Сэмми в Лос-Анджелесе. Его не было дома. Домработница сообщила, что он в Чикаго, где у него выступления в «Сент-Клэр». Тамми сказала: ладно, она верит, что я знаю Сэмми, но сказала это так, будто не очень-то поверила. Я разузнал телефон чикагской гостиницы, где остановился Сэмми. Скормил телефону еще несколько монеток. Набрал номер. Меня соединили с его комнатой. После бурных приветствий, какими обычно обмениваются закадычные приятели, мы с Сэмми пару минут потрепались о том о сем и ни о чем. Потом я передал трубку Тамми. Сэмми и Тамми потрепались минутку о том, какой я классный парень и какой у меня талант. Он выразил надежду, что «ребятки», то есть мы, в ближайшем будущем должны далеко пойти. Потом Сэмми попрощался с «деткой» и повесил трубку.

Думаю, тут я впервые по-настоящему вырос в глазах Тамми.

Мы покончили с едой и еще немного посидели, пока не стало ясно, что время, нужное для того, чтобы поговорить друг с другом, намного превышает те минуты, что мы с ней провели за разговором. Она задала последний вопрос: долго ли я пробуду в Детройте? Я сказал, что мне нужно возвращаться в Нью-Йорк, а потом отправляться на гастроли.

Больше говорить было не о чем.

Я расплатился.

Мы вышли на улицу.

Я проводил Тамми до «Мотауна», провел внутрь, а потом поцеловал ее на прощанье – долгим, крепким и страстным поцелуем, – так, чтобы все видели.

И ушел.

Я прошагал некоторое расстояние пешком, потом подозвал такси, залез в него, уселся. Вернее, почти рухнул, и не упал только потому, что вцепился в дверь.

Я сунул руку в карман пиджака, нащупал коробочку, которую привез с собой из Нью-Йорка, решив, что теперь-то уж пора, что теперь я извлеку оттуда кольцо, надену его на палец Тамми и попрошу ее стать моей женой.

Но, сидя напротив нее в ресторане, я понял, что это кольцо – только удавка, которая будет медленно, день за днем, душить ее голос, пока он не стихнет. А я не хотел этого – я так ей и сказал. Я искренне верил в это. Как всегда, я делал это ради нее самой.

Я рассмеялся – так же, как раньше рассмеялась Тамми. Да, я делал это ради нее самой. И, делая «все ради нее», я вычеркивал ее из своей жизни.

– Куда едем, приятель? – поинтересовался таксист.

* * *

По пути из Детройта в Нью-Йорк у меня была остановка в Чикаго – я пересаживался на другой самолет. Я купил себе кофе и сандвич. Пережидал. Пока я ждал, по радио передавали, как Сэмми выступал в шоу Джека Айгена – популярного в городе радиоведущего, – рекламируя свои гастроли в «Сент-Клэр». Звуки доносились из приемника рядом с выходом к самолету. Джек и Сэмми чесали языками, перемалывая одну и ту же избитую тему: какое Сэмми чудо и каково это – быть таким чудом. Немножко сплетен о том о сем, правда ли то-то и то-то?

Я слушал, не слушая.

Я думал о Тамми Террелл с ее новыми зубами и новыми волосами в придачу к новому имени. Она мало-помалу становилась для меня незнакомкой. Я задумался – а может, и я становлюсь для нее незнакомцем: пусть у меня прежнее имя, зато более модная одежда, дорогие часы, растущая жажда славы. А еще я подумал: если взять двух людей, которые любят друг друга, если взять их и разлучить, так чтобы они жили порознь, то неизбежно ли, что со временем их пути окончательно разойдутся?

И тут радиопередача, к которой я не прислушивался, привлекла мой слух.

Сэмми: Я люблю Фрэнка, и он был добрее всех ко мне, когда я лишился глаза и хотел покончить с собой. Но многим его поступкам просто нет извинения.