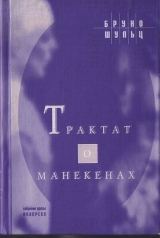

Текст книги "Трактат о манекенах"

Автор книги: Бруно Шульц

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)

Наконец настала пора осенних бурь. В тот день небо уже с утра было золотым и вечерним, и на этом фоне на нем образовались мутно-серые линии воображаемых пейзажей, огромных туманных пустошей, уходящих в перспективу уменьшающимися кулисами взгорий и складок, которые стеснялись и мельчали далеко на востоке, где небо обрывалось, как волнующийся край взлетающего театрального занавеса, и открывало дальний план – глубинное небо, прорыв испуганной бледности, блеклый и оробелый свет дальней дали – бесцветный, ясно-водянистый, которым, словно последним оцепенением, кончался и замыкался горизонт. В те дни под этой светлой полосой были видны, как на гравюрах Рембрандта, далекие, микроскопически отчетливые страны, которые – хоть никогда прежде не виденные – поднимались теперь из-за горизонта под светодарной щелью неба, залитые ярко-бледным и паническим освещением, словно они вынырнули из иной эпохи и иного времени, подобно явленной на минутку истомленным народам земли обетованной.

В этом светлом миниатюрном пейзаже с поразительной четкостью виделось, как по извилистому железнодорожному пути катился, выпуская серебристо-белую струйку дыма, едва заметный с такого расстояния поезд и расплывался в сияющем небытии.

Но потом сорвался ветер. Он словно выпал из этого светлого прорана неба, закружил и помчался по городу. Весь он был сделан из мягкости и ласковости, но с какой-то непонятной манией величия изображал грубияна и скандалиста. Он месил, переворачивал и мучал воздух, и тот умирал от блаженства. И вдруг он замирал в пространстве, вставал на дыбы, раскидывался, как полотнища парусов, как огромные, напрягшиеся, хлопающие, точно кнут, простыни, с суровой миной затягивался жесткими, дрожащими от усилия узлами, словно собирался привязать весь воздух к пустоте, но тут же дергал за ненадежный конец и распускал фальшивую петлю, а минуту спустя уже в миле оттуда вновь со свистом бросал свое лассо, свой ловчий аркан, который ничего не захватывал.

А что он делал с печным дымом! Бедный дым уже не знал, как увернуться от его побоев, куда спрятать голову – вправо, влево, – чтобы избежать его ударов. А ветер хозяйничал в городе, словно хотел в этот день дать раз навсегда памятный пример своего безграничного произвола.

У меня уже с утра было предчувствие беды. Я с трудом пробирался сквозь бурю. На углах улиц, где сходились сквозняки, одноклассники удерживали меня за полы. Так прошел я через весь город, и все вроде было хорошо. Потом мы отправились на урок гимнастики в другую школу. По дороге купили себе бубликов. Длинная вереница пар, сосредоточенно болтая, втягивалась в школьные двери. Еще секунда, и я был бы спасен, оказался бы внутри школы и пребывал бы там в безопасности до вечера. В конце концов, я мог бы даже переночевать в гимнастическом зале. Верные друзья составили бы мне на ночь компанию. Но на беду, у Вицека в тот день был новый волчок, и он запустил его у порога школы. Волчок гудел, у входа образовался затор, меня вытолкнули за двери, и в этот самый миг меня и подхватило.

– Друзья мои, спасите! – закричал я, уже вися в воздухе.

Я успел еще увидеть вытянутые руки соучеников, их разорванные в крике рты, но в следующее мгновение перекувырнулся и стал взлетать по великолепной крутой траектории. Я уже летел высоко над крышами. Летел и видел глазами воображения, как мои одноклассники тянут руки, стригут пальцами и кричат учителю:

– Пан учитель, Шимека унесло!

Пан учитель глянул сквозь очки. Спокойно подошел к окну и, приложив ладонь ко лбу, всматривался в горизонт. Однако меня он уже не мог увидеть. Лицо его в слабом отсвете блеклого, выцветшего неба стало совершенно пергаментным.

– Придется вычеркнуть его из классного журнала, – с огорченной миной промолвил он и подошел к столу. А меня несло все выше и выше в желтые неизведанные осенние просторы.

Одиночество

С тех пор как я могу выходить в город, я почувствовал значительное облегчение. Но как же долго я не покидал своей комнаты! То были горькие месяцы и годы.

Я не способен объяснить тот факт, что это та самая комната, которая была моей в пору детства, – самая последняя, если считать от крыльца; уже тогда в нее редко наведывались, иногда о ней забывали, она как бы не относилась к квартире. Не помню уж, как я забрел в нее. Мне кажется, была светлая, водянисто-белая безлунная ночь. В сером полусвете я видел каждую мелочь. Постель была расстелена, словно кто-то ее только что покинул; я в тишине прислушивался, не услышу ли дыхания спящих. Но кто мог тут дышать? С тех пор я и живу здесь. Сижу уже долгие годы и изнываю от скуки. Ах, если бы я раньше подумал о том, чтобы сделать запасы! О вы, которые еще можете, которым на это еще дано собственное время, собирайте запасы, копите зерно, доброе и сытное сладкое зерно, ибо придет бесконечная зима, наступят тощие и голодные годы и не будет родить земля в стране египетской. Увы, я не был подобен заботливому хомяку, я уподобился легкомысленной полевой мыши, жил, как живется, не думая о завтрашнем дне, доверясь своему таланту голодаря. Совсем как мышь, я думал: «Да чего мне бояться голода? В крайности, я могу и дерево грызть или зубами мельчить бумагу на малюсенькие чешуйки». Наибеднейшая тварь, серая церковная мышь – в серой мгле в самом конце череды в книге творения – способна жить ничем. И вот так я и живу ничем в этой умершей комнате. В ней и мухи давно посдыхали. Я прижимаюсь ухом к дереву, не жужжит ли там в глубине жучок. Гробовая тишина. Лишь я, бессмертная мышь, одинокий последыш, шуршу в мертвой этой комнате, бегаю без конца по столу, по этажерке, по стульям. Суечусь – совсем как тетя Текля в длинном сером платье до земли, – юркая, быстрая, маленькая мышь, волоча за собой шелестящий хвост. Сижу сейчас ясным днем на столе – неподвижная, точно чучело, глаза мои поблескивают, как две бусинки. И только самый кончик носика чуть заметно подергивается, живя меленько, чисто по привычке.

Все это, разумеется, следует понимать метафорически. Я – пенсионер, а вовсе никакая не мышь. Особенность моего существования состоит в том, что я паразитирую на метафорах, оттого и позволяю первой попавшейся метафоре увлечь меня за собой. Занесешься с ней вот так далеко, и потом вынужден с трудом возвращаться обратно, потихонечку, помаленечку приходить в себя.

Как я выгляжу? Иногда я вижу себя в зеркале. Странная, смешная и горестная ситуация! Стыдно признаться. Я никогда не вижу себя анфас, лицом в лицо. Там, в глубине зеркала, я всегда стою чуть глубже, чуть дальше, чуточку в профиль, чуточку сбоку; стою задумчивый и смотрю в сторону. Стою там недвижно, глядя в сторону, чуть-чуть назад, за спину.

Наши взгляды перестали встречаться. Я пошевельнусь, и он пошевельнется, но полуотвернувшись назад, словно ведать не ведает обо мне, словно он ушел за множество зеркал и уже не способен вернуться. Печаль сжимает мое сердце, когда я вижу его – такого чужого и безразличного. Но ведь ты, хочется мне закричать, был моим верным отражением, столько лет сопутствовал мне, а теперь не узнаешь меня! Господи! Чужой, ты стоишь там и смотришь куда-то в сторону, как будто прислушиваешься к чему-то в глубине, дожидаясь какого-то слова – но оттуда, из стеклянной глуби, покорный кому-то другому, ожидающий приказов, но не от меня.

Сижу я так за столом и листаю старые пожелтевшие университетские конспекты – мое единственное чтение.

Гляжу на выцветшую, истлевшую оконную занавеску и вижу, как она легонько вздымается от холодного дуновения из окна. На этом карнизе я мог бы заниматься гимнастикой. Отличный турник. Как легко кувыркаться на нем в бесплодном многократно уже использованном воздухе. От нечего делать исполняю упругое сальто-мортале – холодно, без внутреннего участия, как бы чисто спекулятивно. Когда вот так, точно эквилибрист, на цыпочках стоишь на этом турнике, касаясь головой потолка, возникает ощущение, будто здесь, наверху, немножко теплей, создается едва ощутимая иллюзия более ласковой ауры. С детства я люблю смотреть на комнату с этой птичьей перспективы.

Я сижу и слушаю тишину. Комната побелена известкой. Иногда на белом потолке расходится куриная лапка трещинки, иногда с шелестом отваливается чешуйка побелки. Должен ли я признаться, что моя комната замурована? Как так? Замурована? А каким же образом я смогу выйти из нее? В том-то и дело, что для сильной воли нет запоров, сильному желанию ничто не способно противостоять. Мне достаточно лишь вообразить дверь, добрую старую дверь, точь-в-точь как в кухне моего детства – с железной ручкой и щеколдой. Не существует комнат, замурованных настолько, чтобы в них не открылась такая вот надежная дверца – если только достанет сил внушить ее комнате.

Последнее бегство отца

Происходило это в поздний порченый период полного распада, в пору окончательной ликвидации дел. С дверей нашей лавки вывеска давно уже была снята. Мама при полуопущенных жалюзи вела тайную распродажу остатков товара. Аделя уехала в Америку. Поговаривали, что корабль, на котором она плыла, утонул и все пассажиры погибли. Нам так и не удалось установить, правдив ли этот слух, но никаких вестей об Адели не было, и мы больше никогда не слышали о ней. Настала новая эра, пустая, трезвая и безрадостная – белая, как бумага. Новая служанка Геня, анемичная, бледная и бескостная, мягко сновала по комнатам Когда ее гладили по спине, она извивалась и вытягивалась, как змея, и мурлыкала, как кошка У нее была мутно-белая кожа, и даже под веками эмалевых глаз не было ни намека на розоватость. По рассеянности она иногда готовила жаркое из старых накладных и квитанций – тошнотворное и несъедобное.

К тому времени отец умер уже окончательно. Умирал он неоднократно, но всякий раз не полностью, всякий раз с определенными оговорками, принуждавшими к пересмотру этого факта Была в этом и положительная сторона. Разбив свою смерть по частям, умирая как бы в рассрочку, отец таким образом приучал нас к факту своего ухода из жизни. Мы уже безразлично относились к его возвращениям, с каждым разом все более сокращенным, все более жалким. Лицо его – уже отсутствующего – как бы распределилось по комнате, в которой он жил, разветвилось, создав в некоторых местах поразительные узлы сходства прямо-таки невероятной выразительности. Обои кое-где имитировали судорогу его тика, узоры их формировали болезненную анатомию его смеха, разделенную на симметричные члены, как на окаменелом отпечатке трилобита. Какое-то время мы далеко обходили его шубу, подбитую хорьками. Шуба дышала. Переполох зверьков, сшитых и вцепившихся друг в друга, бессильной дрожью пробегал по ней и терялся в меховых складках. А если приложить к шубе ухо, можно было услышать мелодическое урчание их согласного сна. В этой хорошо выдубленной форме с легким запахом хорьков, убийства и ночной течки отец мог бы продержаться долгие годы. Однако и тут он долго не выдержал.

Однажды мама вернулась из города с растерянным лицом.

– Взгляни, Иосиф, – сказала она, – какая странная находка. Я поймала его на лестнице, когда он прыгал со ступеньки на ступеньку.

И она сняла платок с тарелки, на которой что-то лежало. Я сразу же узнал его. Спутать было невозможно, хотя теперь он был то ли раком, то ли большим скорпионом. Мы с мамой переглянулись, подтвердив взглядами, что опознали его, глубоко потрясенные выразительностью сходства, которое, невзирая на такие метаморфозы и перемены, с невероятной силой бросалось в глаза.

– А он живой? – спросил я.

– Разумеется, я с трудом удерживаю его, – ответила мама. – Может, пустить его на пол?

Мама поставила тарелку на пол, и мы, наклонившись над ней, теперь внимательней рассмотрели его. Над его туловищем возвышалось множество дугообразных ног, и он еле заметно подергивал ими. Чуть приподнятые усы и клешни, казалось, прислушивались. Я наклонил тарелку, и отец осторожно, с некоторым недоверием выбрался на пол, однако, ощутив под собой плоскую поверхность, побежал, перебирая всем множеством конечностей и потрескивая многочисленными сочленениями своего членистоногого тела Я преградил ему дорогу. Коснувшись подергивающимися усами препятствия, он в нерешительности остановился, поднял клешни и свернул в сторону. Мы не мешали ему бежать в избранном направлении. В той стороне не было мебели, и он не мог найти себе укрытия. Переставляя с какими-то волнистыми судорогами ноги, которые отличались друг от друга длиной, он домчался до стены и, прежде чем мы успели помешать ему, легко, не задерживаясь, взбежал на нее, цепляясь всей арматурой своих конечностей. Я инстинктивно содрогнулся от отвращения, наблюдая за его многочленным и шумным передвижением по бумажным обоям. А отец тем временем добрался до маленького вмурованного в стену кухонного шкафчика, на секунду перегнулся на его краю, исследуя клешнями, что там внутри, после чего забрался в него.

Он словно бы заново изучал квартиру со своей крабьей перспективы, воспринимая предметы, возможно, обонянием, поскольку при тщательном осмотре я не обнаружил у него ничего, что могло бы походить на орган зрения. Казалось, будто он ненадолго задумывается, встречаясь на своем пути с каким-нибудь предметом, останавливается перед ним, легонько дотрагивается волнующимися усами и даже обнимает клешнями, словно ощупывает, а через несколько мгновений, ознакомившись, отделяется от него и бежит дальше, неся чуть поднятое над полом членистое брюшко. Так же он поступал с кусочками хлеба и мяса, которые мы бросали перед ним на пол в надежде, что он съест их. Но он только походя ощупывал их и спешил дальше, не сочтя, видимо, съедобными.

Наблюдая за его терпеливыми рекогносцировками на пространстве комнаты, можно было подумать, будто он что-то разыскивает – упорно и неутомимо. Время от времени он бежал в угол кухни, где стояла протекавшая бочка с водой, и, добравшись до лужицы, казалось, пил из нее. Случалось, он исчезал на целые дни. Похоже, он прекрасно обходился без еды, и мы не заметили, чтобы из-за этого его жизненные силы ослабли. Днем со смешанным чувством стыда и отвращения мы испуганно думали, а вдруг ночью ему вздумается навестить нас в постели. Но такого не случилось ни разу, хотя днем он бегал по всей мебели и особенно любил затаиваться в щелях между шкафами и стеной.

Нельзя было не заметить в нем определенных признаков разума и даже некоторой игривой проказливости. Так, например, во время трапез отец обязательно появлялся в столовой, хотя его участие в них было чисто платоническим. Если во время обеда двери столовой оказывались случайно закрытыми, а отец находился в соседней комнате, то он скребся под дверями, бегая туда и сюда вдоль щели, до тех пор пока ему не открывали. Со временем он научился просовывать в узкую щель под дверью клешни и ноги и после некоторых усилий целиком протискиваться в комнату. Похоже, это его радовало. Он тогда замирал под столом, лежал тихо, лишь легонько пульсировал брюшком. Что означала эта ритмическая пульсация блестящего брюшка, мы так и не смогли догадаться. Было в ней нечто ироничное, непристойное и злобноватенькое, выражавшее, казалось, некое низменное и чувственное удовлетворение. Наша собака Нимрод медленно и как бы без убеждения подходила к нему, осторожно обнюхивала, чихала и равнодушно отходила, не составив на его счет определенного суждения.

А разлад в нашем доме все расширял круги. Геня целыми днями спала, ее стройное тело бескостно волнилось в такт глубокому дыханию. Мы часто обнаруживали в супе катушки из-под ниток, которые она по невнимательности и странной рассеянности бросала в него вместе с овощами. Лавка была открыта и днем и ночью. Распродажа при полуопущенных жалюзи с каждым днем ускоряла свой усложненный бег под аккомпанемент уговоров сбросить или набавить цену. Вдобавок ко всему приехал дядя Кароль.

Был он неразговорчив и немножко не в своей тарелке. Сообщил со вздохом, что печальный опыт последних дней привел его к желанию изменить образ жизни и заняться изучением языков. Из дому дядя Кароль не выходил, замкнулся в последней комнате, из которой Геня, не питавшая к новому гостю симпатии, убрала все ковры и салфетки, и погрузился в штудирование старых ценников. Несколько раз он со злостью пытался придавить отца ногой. Мы с испуганными криками запретили ему и думать об этом. Но он, ничуть нами не убежденный, лишь недобро усмехался, меж тем как отец, не сознавая грозящей ему опасности, со вниманием задерживался у каких-то пятен на полу.

Отец, проворный и подвижный, как прочие ракообразные, пока он оставался на ногах, становился совершенно беззащитен, стоило ему опрокинуться на спину. Грустная и неприятная была картина, когда, перебирая отчаянно всеми конечностями, он беспомощно вертелся на спине вокруг собственной оси. Невозможно было смотреть без огорчения на чрезмерно явственную и четко выделенную, чуть ли не бесстыдную механику его анатомии, вынесенную почти что наружу и ничем не защищенную со стороны голого многочленного брюшка. В подобные минуты дядю Кароля так и подмывало притопнуть его ногой. А мы спешили на помощь и что-нибудь протягивали отцу; он судорожно хватал протянутый предмет клешнями, обретал нормальное положение и тут же молниеносным зигзагом пускался бежать с удвоенной скоростью, словно хотел стереть воспоминание о постыдном падении.

С прискорбием я вынужден заставить себя рассказать, чтобы не отойти от правды, непостижимый факт, перед реальностью которого содрогается все мое существо. До сегодняшнего дня я не могу поверить, что мы всецело и вполне и притом совершенно сознательно совершили это. Событие это в таком освещении обретает черты некой странной фатальности. Ибо фатальность не избегает наших сознания и воли, но включает их в свой механизм так, что мы, словно в летаргическом сне, допускаем и принимаем вещи, от которых в нормальных условиях приходим в содрогание.

Когда, потрясенный содеянным, я в отчаянии спрашивал маму:

– Как ты могла это сделать? Я мог бы понять, если бы это сделала Геня, но ты… – мама плакала, ломала руки и ничего не могла ответить.

Может, она думала, что отцу так будет лучше, или видела в этом единственный выход в его безнадежной ситуации, либо действовала бездумно в каком-то непонятном порыве легкомыслия?.. Фатум находит тысячи уловок, когда речь идет о свершении его непостижимой воли. Достаточно крохотного, секундного затмения разума, мгновенного ослепления или недосмотра, чтобы тайком протащить поступок между Сциллой и Харибдой наших решений. Потом можно без конца ex post истолковывать и объяснять мотивы, доискиваться причин – свершившийся факт остается бесповоротным и навеки предопределенным.

От нашего ослепления мы очнулись и содрогнулись, когда отца внесли на блюде. Лежал он увеличившийся и как бы распухший после варки, бледно-серый и весь залитый желе. Мы молча сидели, как в воду опущенные. Только дядя Кароль потянулся к блюду вилкой, но на полпути неуверенно опустил ее, с удивлением глядя на нас. Мама велела отнести блюдо в гостиную. Оно стояло на столе, покрытом плюшевой скатертью, по соседству с альбомом с фотографиями и папиросницей в форме музыкальной шкатулки; там он недвижно лежал, и все мы обходили его.

Однако на этом не кончились земные странствия моего отца, и продолжение их, продолжение его истории за, как мне кажется, предельные и допустимые границы, – самый болезненный их пункт. Ну почему он не смирился со своим поражением, почему не признал себя наконец побежденным, раз уж имел для этого поистине все поводы и судьба уже не могла дальше и больше терзать его? Несколько недель он неподвижно лежал, и за это время как-то собрался внутри и словно бы начал понемножку приходить в себя. И однажды утром мы обнаружили, что на блюде пусто. Только одна нога лежала с краю на застывшем томатном соусе и желе, истоптанном во время его бегства. Вареный, теряя по пути ноги, он из последних сил поплелся дальше, в бездомные блуждания, и мы больше ни разу не видели его.

Другая проза и письма

Осень

Вам, конечно, знакомо это время, когда у лета, еще недавно такого буйного и полного задора, лета универсального, объемлющего своей обширной сферой все, о чем ни подумай – людей, события, предметы, – однажды появляется едва заметный изъянец. Солнечный свет льется все так же беспредельно и изобильно, в пейзаже по-прежнему ощущается вельможный, классический жест, который отписал в наследство этой поре Пуссен, однако – странное дело – с утренней прогулки мы возвращаемся какие-то пресыщенные и опустошенные – неужто мы стыдимся чего-то? Нам немножко не по себе, и мы старательно избегаем смотреть друг другу в глаза – почему? И знаем, что в сумерки кое-кто пойдет со сконфуженной улыбкой в укромный уголок лета, чтобы постучать по стене, проверить, все так же ли она отвечает полным, чистым звуком. В этой проверке есть нечто от низменного наслаждения изменой, разоблачением, легкий ознобец в предчувствии скандала. Но официально мы еще преисполнены почтительности, уважения: как же, такая солидная фирма, с такими традициями… И тем не менее когда на следующий день расходится весть о распродаже, она воспринимается как позавчерашняя новость, в ней уже нет взрывчатой силы скандала. Публичные торги идут своим чередом – рассудительно и оживленно, оскверненные комнаты опустошаются, стоят с голыми стенами, полные светлого трезвого эха, но это не пробуждает ни жалости, ни сантиментов: ликвидации лета присуща какая-то легкость, вялость и ничтожность запоздалого карнавала, затянувшегося в каких-нибудь заштатных Попельцах.

И все-таки пессимизм, вполне возможно, преждевременен. Еще длятся переговоры, резервы лета еще не исчерпаны, положение еще вполне может быть восстановлено… Но рассудительность, хладнокровие не свойственны дачникам. Даже хозяева гостиниц, по уши завязанные на акциях лета, капитулируют. Нет! Подобный недостаток преданности, лояльности в отношении верного союзника отнюдь не свидетельствуют о высоком купеческом стиле. Все они – лавочники, мелкие, трусливые людишки, не способные видеть дальше собственного носа. Каждый из них прижимает к брюху мошну с накопленным. Они цинично сбросили маску предупредительности, снимают смокинги. Из каждого вылезает счетовод…

Мы тоже пакуем сундуки. Мне пятнадцать лет, и я совершенно не обременен обязанностями житейской практики. До отъезда еще почти час, и я выбегаю попрощаться с курортом, проверить достояние лета, посмотреть, что можно забрать с собой, а что придется уже навсегда оставить в этом обреченном на гибель городе. Но на крохотном парковом рондо, сейчас пустом и залитом солнцем, возле памятника Мицкевичу меня вдруг осеняет истина насчет перелома лета. В эйфории озарения я поднимаюсь на две ступени памятника, взором и раскинутыми руками размашисто описываю полукруг, словно обращаюсь ко всему курорту, и говорю:

– Прощай, Пора! Ты была прекрасна и обильна. Ни одно другое лето не может сравняться с Тобой. Сейчас я это признаю, хотя нередко из-за Тебя бывал несчастен и печален. Оставляю Тебе на память все мои приключения, рассеянные по парку, улицам и садам. Я не могу забрать с собой свои пятнадцать лет, они навсегда останутся здесь. А еще на веранде дачи, где мы жили, я положил в щель между брусьями рисунок, который сделал Тебе на память. Сейчас Ты уходишь в страну теней. Вместе с Тобой в край теней уйдет и весь этот городок с его виллами и садами. Вы не оставили потомства. И Ты, и этот город, вы оба умираете, последние в роду.

Но и Ты не безвинна, о Пора. И я скажу, в чем твоя вина. Ты не желала оставаться в границах реальности. Никакая реальность не удовлетворяла Тебя. Ты вырывалась за пределы любого воплощения. Не способная насытиться реальностью, Ты творила надстройки из метафор и поэтических фигур. Ассоциациями, аллюзиями, неуловимыми тонкостями проскальзывала между предметами. Каждую вещь отсылала к другой, а та ссылалась на следующую, и так без конца. Твое красноречие становилось утомительным. В конце концов надоедало качаться на волнах Твоей фразеологии. Да, именно фразеологии – уж прости мне это слово. Это стало ясно, когда тут и там во многих душах начала пробуждаться тоска по существенности. И с этой минуты Ты потерпела поражение. Стали явственны границы Твоей универсальности; Твой высокий стиль, Твое прекрасное барокко, которое в лучшие Твои времена было адекватно действительности, теперь оказалось манерой. Твоя сладостность и Твоя задумчивость несли на себе отпечаток юношеской экзальтации. Твои ночи были огромны и бесконечны, как мегаломанские восторги влюбленных, или оказывались сумятицей видений, как бред впавшего в галлюцинации. Ароматы Твои были чрезмерны и превосходили возможности человеческого восторга От магического Твоего прикосновения любой предмет дематериализовывался, устремлялся к дальним, ко все более возвышенным формам. Мы ели Твои яблоки, мечтая о плодах райских пределов, а глядя на Твои персики, представляли эфирные фрукты, которые вкушают одним лишь обонянием. На Твоей палитре были лишь высочайшие регистры красок, Ты не знала сытости и крепости темных, землистых, жирных оттенков коричневого. Осень – это тоска человеческой души по материальному, существенному, по границам. Когда по неведомым причинам метафоры, планы, людские мечты начинают тосковать по воплощению, приходит время осени. Фантомы, что до сих пор были рассеяны по самым дальним сферам людского космоса, окрашивая его высокие своды своими призрачными тенями, теперь тянутся к человеку, ищут тепла его дыхания, тесного уютного укрытия, алькова, в котором стоит его кровать. Дом человека становится, как вифлеемские ясли, средоточием, вокруг которого сгущают пространство все демоны, все духи горних и дольних сфер. Кончилось время прекрасных классических жестов, латинской фразеологии, южных театральных округлений. Осень ищет для себя выразительности, простецкой силы Дюреров и Брейгелей. Эта форма трескается от преизбытка материи, затвердевает свилеватостями и сучками, она хватает материю своими челюстями и клешнями, гнетет ее, давит, уминает и выпускает из рук полуобработанные колоды со следами борьбы, с клеймом жутковатой жизни в гримасах, которые она оттиснула на их деревянных ликах.

Это и еще многое другое говорил я, ораторствуя перед пустым полукругом парка, который словно бы пятился от меня. Я выбрасывал из себя только некоторые фразы этого монолога, то ли потому что не мог найти нужных слов, а может, потому что всего лишь изображал речь, дополняя отсутствующие слова жестами. Я показывал орехи, классические плоды осени, породненные с мебелью в наших домах, питательные, вкусные и долгой сохранности. Вспоминал каштаны, полированные модели фруктов, шарики бильбоке, сотворенные для детских игр, и осенние яблоки, сияющие добрым, домашним, прозаическим красным цветом на окнах.

Сумрак начал уже приканчивать воздух, когда я возвратился в пансионат. Во дворе стояли два больших экипажа, в которых нам предстояло уехать. Фыркали распряженные кони, погрузив морды в мешки с овсом. Все двери были распахнуты настежь, огоньки свечей, что горели у нас в комнате на столе, колебались на сквозняке. Быстро спускающиеся сумерки, люди, которые в этих сумерках утратили лица и торопливо выносили сундуки, беспорядок в открытой разгромленной комнате – все создавало впечатление какой-то поспешной, унылой, запоздалой паники, какой-то трагической и вспугнутой катастрофы. Наконец мы заняли места в глубоких колясках и тронулись. На нас повеяло темным, глубоким, плотным полевым воздухом. Из упоительного этого воздуха возницы длинными кнутами вылавливали сочные хлопки и старательно выравнивали ритм лошадей. Мощные, великолепно выпуклые лошадиные крупы покачивались в темноте среди пушистых ударов хвостов. Так и неслись один за другим в уединенном ночном пейзаже без звезд и огоньков два конгломерата из лошадей, дребезжащих кузовов и поскрипывающих кожаных верхов. Иногда казалось, вот-вот они распадутся, разлетятся, как крабы, разделяющиеся на бегу на части. Тогда возницы крепче натягивали вожжи и собирали воедино разболтавшийся топот, сбивали его в строгие, точные рамки. От зажженных фонарей в глубины ночи падали тени, удлинялись, отрывались и большими скачками мчались в дикую пустошь. Стороной убегали на длинных ногах и уже издалека, от леса глумливыми жестами передразнивали возниц. Но те размашисто щелкали в их сторону кнутами и не позволяли вывести себя из равновесия.

Город уже спал, когда мы въехали в него и покатили между домами. Там и сям на пустынных улицах горели фонари, поставленные словно бы для того, чтобы осветить низкий двухэтажный домик, балкон или врезать в память номер над закрытыми воротами. Наглухо запертые лавки, калитки с вытертыми, выглаженными порожками, вывески, которые тормошил ночной ветер, демонстрировали, застигнутые врасплох в этот поздний час, безнадежное одиночество, глубокое сиротство вещей, предоставленных самим себе, вещей, забытых людьми. Коляска сестры свернула в боковую улицу, а мы поехали к рынку. Кони сменили ритм бега, когда мы вкатились в глубокую тень рыночной площади. Босой пекарь на пороге открытых сеней пронзил нас взглядом черных глаз, еще бодрствующее аптечное окно протянуло и тут же убрало большой стеклянный шар с малиновым бальзамом. Мостовая уплотнилась под копытами лошадей, из хаоса топота выделялся то одиночный, то сдвоенный цокот подков, он становился все реже и отчетливей, и вот из темноты медленно выдвинулся наш дом с обшарпанным фасадом и остановился перед коляской. Служанка открыла нам дверь, в руках она держала керосиновую лампу с рефлектором. На лестнице вырастали наши огромные тени, переламываясь на самом потолке лестничной клетки. Комната была освещена только свечкой, пламя которой колебалось от дуновения, долетающего из открытого окна Темные обои заросли плесенью забот и горестей многих больных поколений. Старая мебель, пробудившаяся ото сна, вырванная из долгого одиночества, казалось, с горестным всеведением, с терпеливой мудростью смотрела на возвратившихся. «Вам не убежать от нас, – словно говорила она, – в конце концов вам придется вернуться в круг нашей магии, потому что мы уже заранее разделили между собой все ваши движения и жесты, отходы ко сну и вставания, все ваши грядущие ночи и дни. Мы ждем, мы знаем…» Огромные глубокие кровати, наполненные прохладным постельным бельем, дожидались наших тел Запоры ночи уже скрипели под напором темных масс сна, густой лавы, готовой прорваться, вылиться из запруд, из старых шкафов, из печей, в которых тихонько вздыхал ветер.