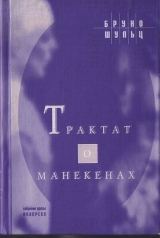

Текст книги "Трактат о манекенах"

Автор книги: Бруно Шульц

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)

С тех пор я все еду, еду; я уже как-то прижился на железной дороге, и меня, бродящего по вагонам, терпят. В огромных, как комнаты, купе, полно мусора и соломы; в серые бесцветные дни сквозняки просверливают их насквозь.

Одежда моя обносилась, порвалась. Мне подарили выношенный черный мундир железнодорожника.

У меня распухла щека, и потому лицо повязано грязной тряпкой. Я сижу на соломе и подремываю, а когда чувствую голод, становлюсь в коридоре перед купе второго класса и пою. И мне в мою кондукторскую фуражку, в черную железнодорожную фуражку с облупившимся козырьком, бросают мелкие монетки.

Додо

По субботам во второй половине дня он приходил к нам в темной визитке, белом пикейном жилете и котелке, который при размере его головы, видимо, делали на заказ; приходил, чтобы минут пятнадцать, а иной раз и с полчаса посидеть над стаканом воды с малиновым сиропом, помечтать, опершись подбородком на костяной набалдашник трости, которую он держал между колен, о чем-то поразмышлять, глядя на синеватый папиросный дым.

Обычно у нас в эту пору бывали с визитом и другие родственники, и во время свободно перетекающего разговора Додо как бы уходил в тень, оказывался в пассивной роли статиста на этом оживленном собрании. Не участвуя в разговоре, Додо переводил выразительные глаза под великолепными бровями с одного собеседника на другого; лицо его при этом постепенно удлинялось, словно бы выходя из сочленений, и пока он жадно и завороженно слушал, оно, ничем не удерживаемое, совершенно глупело.

Отзывался он, только когда обращались непосредственно к нему, и тогда отвечал на вопрос, правда, односложно, как бы нехотя, глядя в другую сторону, да и то лишь если вопрос не переходил пределов круга простых и нетрудных для разрешения дел. Иногда ему удавалось удержаться в разговоре, ответив еще на два-три вопроса, выходящих за пределы этого круга, но лишь благодаря ресурсу выразительных мин и жестов, которые были у него в запасе и благодаря своей многозначности оказывали ему универсальные услуги, заполняя пробелы членораздельной речи и создавая своей живой мимической экспрессивностью впечатление разумного резонанса. Однако то была иллюзия, она быстро рассеивалась, и разговор самым горестным образом обрывался, а собеседник медленно, задумчиво отводил взгляд от Додо, и тот, предоставленный самому себе, вновь скатывался к присущей ему роли статиста и пассивного наблюдателя на фоне общей беседы.

Да и как можно было продолжать разговор, если, к примеру, на вопрос, сопровождал ли он мать в поездке в деревню, Додо минорным тоном отвечал «не знаю», и то была печальная и постыдная правда, поскольку его память, в сущности, не углублялась дальше нынешней минуты и ближайшей действительности.

Давным-давно, еще в детстве, Додо перенес какую-то тяжелую болезнь мозга; много месяцев он лежал без памяти ближе скорей к смерти, чем к жизни, а когда в конце концов все-таки выздоровел, оказалось, что он в определенном смысле выпал из обращения и более не принадлежит к общности людей разумных. Образование он получил частным образом, как бы pro forma, при весьма предупредительном отношении к нему. Требования, жесткие и неумолимые, когда дело касалось других, словно бы смягчались, когда речь шла о Додо, умеряли свою суровость и становились крайне снисходительными.

Вокруг него создалась некая сфера странной привилегированности, которая ограждала его, словно оборонительный пояс, нейтральная полоса, от напора и домогательств жизни. На всех, кто находился вне этой сферы, неумолимо накатывались житейские волны, и они шумно бродили среди этих волн и иногда в непонятном самозабвении позволяли им подхватить и нести себя; внутри же нее – спокойствие – пауза, цезура во всеобщей суматохе и неразберихе.

Додо рос, и вместе с ним росла исключительность его судьбы; это казалось само собой разумеющимся и ни с чьей стороны не встречало возражений.

Додо никогда не получал новой одежды – только поношенную, с плеча старшего брата. И если жизнь его ровесников была размежевана на фазы, периоды, разделяемые граничными событиями, торжественными и возвышенными мгновениями – именины, экзамены, помолвка, повышение; его жизнь протекала в неизменной монотонности, не замутняемой ничем ни приятным, ни неприятным, так что будущее его представало наподобие ровной, однообразной дороги без происшествий и неожиданностей.

И если кто-то думает, будто Додо внутренне противился подобному положению вещей, то он ошибается. Нет, Додо спокойно принимал это положение как присущую ему форму жизни, без удивления, с деловитым согласием, с молчаливым оптимизмом и устраивался, организовывал детали ее в границах отведенной ему бессобытийной монотонности.

Каждый день по утрам он отправлялся на прогулку в город и шел одним и тем же маршрутом по трем улицам, проходил их до конца и возвращался той же дорогой. В элегантном хотя и поношенном костюме брата, сложив за спиной руки, сжимающие тросточку, он вышагивал неспешно и даже изящно.

У него был вид человека, который путешествует для собственного удовольствия и сейчас осматривает город. И это отражающееся во всех его движениях отсутствие спешки, какого-либо направления или цели иногда обретало компрометирующие формы, так как Додо выказывал склонность к ротозейству: мог остановиться перед дверью магазина, мастерской, в которой что-то колотили и мастерили, а то и перед группой разговаривающих людей.

Его физиономия начала рано созревать, и, странное дело, если всевозможные происшествия и потрясения останавливались на пороге его жизни, щадя ее пустую неприкосновенность, ее запредельную исключительность, черты его лица формировались переживаниями, проходившими мимо него, и предвосхищали некую неосуществленную биографию, что, намеченная лишь в сфере возможности, моделировала и ваяла его облик в виде некой иллюзорной маски великого трагика, исполненной всеведения и печали.

Брови его изгибались великолепными дугами, погружая в тень большие грустные глаза, обведенный синевой. Около носа начинались две глубокие морщины, полные абстрактного страдания и иллюзорной мудрости, и спускались к уголкам рта и даже ниже. Маленькие пухлые губы были страдальчески сжаты, а кокетливая «мушка» на удлиненном бурбонском подбородке придавала ему вид пожилого опытного бонвивана.

Однако его привилегированная исключительность была выслежена, хищно учуяна коварно затаивающейся и вечно жаждущей добычи людской недоброжелательностью.

Так что Додо все чаще во время утренних прогулок находил товарищей, и в соответствии с условиями его привилегированной исключительности товарищи эти принадлежали к особому сорту, но не в смысле дружества и общности интересов, а в смысле глубоко проблематичном и не сулящем чести. Они были гораздо младше Додо, и их притягивали его достоинство и важность; разговоры же, которые они вели, имели особую тональность, веселую и шутливую, а для Додо – и это трудно опровергнуть – приятную и бодрящую.

И когда он шел с ними, возвышаясь на целую голову над их веселой, легкомысленной компанией, то выглядел как философ перипатетик в окружении своих учеников, а из-под маски значительности и печали невольно вырывалась фривольная улыбочка, борясь с трагической доминантой его физиономии.

Теперь Додо опаздывал после своих утренних прогулок, возвращался с них с взлохмаченными волосами, в помятом костюме, однако оживленный и склонный к веселым спорам с Каролей, бедной родственницей, которую из милости приютила тетя Ретиция. Впрочем, Додо, видимо, понимая некоторую сомнительность этих встреч, дома о них никому ничего не рассказывал.

Раза два в его монотонной жизни случались происшествия, своим форматом возвышающиеся над мелководьем будничных событий.

Как-то, уйдя утром, он не вернулся к обеду. И на следующий день не вернулся ни к обеду, ни к ужину. Тетя Ретиция была на грани отчаяния. Но вечером он возвратился слегка помятый, в приплюснутом и криво сидящем котелке, однако веселый и в благодушном настроении.

Историю этой эскапады реконструировать было трудно, тем паче что Додо на сей счет хранил абсолютное молчание. Вероятней всего, заглядевшись на что-то, он забрел в незнакомую часть города, но вполне возможно, что помогли ему в этом юные перипатетики, которые с удовольствием вовлекали Додо в новые, неведомые ему обстоятельства жизни.

Быть может, то был один из тех дней, когда Додо отпускал отдохнуть свою бедную перегруженную память и забывал свой адрес и даже фамилию, даты, которые в другие дни, надо сказать, он помнил.

Так мы никогда и не узнали подробностей этого его приключения.

Когда старший брат Додо уехал за границу, их семья ужалась до трех, верней сказать, до четырех человек. Кроме дяди Иеронима и тети Ретиции, была еще Кароля, исполнявшая в их большом хозяйстве роль ключницы.

Дядя Иероним уже много лет не выходил из дома. С того момента когда Провидение мягко изъяло из его рук кормило сбившегося с курса и севшего на мель ковчега жизни, он вел существование пенсионера на узенькой полоске между прихожей и темной каморкой, что была ему отведена.

В длинном, до пола шлафроке он сидел в глубине каморки и с каждым днем все больше зарастал фантастическим волосяным покровом. Длинная борода с проседью (на самом конце почти что белая) обтекала лицо, укрывала щеки, оставляя свободными лишь крючковатый нос да два поблескивающих белками глаза под кустистыми бровями.

В темной каморке, в этой тесной камере, по которой он был приговорен кружить, точно огромный хищный кот, перед стеклянными дверями, ведущими в гостиную, стояли две громадные дубовые кровати – ночные лежбища дядюшки и тетушки, а всю заднюю стену закрывал большущий гобелен, в темной глуби которого маячила некая неясная фигура. Когда же глаза привыкали к темноте, между стволами бамбука и пальм вырисовывался огромный, могучий лев, угрюмый, как пророк, и величественный, как патриарх.

Повернувшись спинами, исполненные ненависти лев и дядя Иероним знали о существовании друг друга. Не глядя, они грозили друг другу оскаленной пастью и рыкающим словом. Временами раздраженный лев привставал на передние лапы, грива у него встопорщивалась, и мощный его рык прокатывался вдоль хмурого горизонта.

А иногда дядя Иероним возносился над ним пророческой тирадой, лицо его грозно изменялось от вздымающихся могучих слов, а борода вдохновенно волнилась. И тогда лев страдальчески жмурил глаза и медлительно отворачивал голову, клонясь под мощью слова Господня.

Лев и Иероним наполняли каморку вечной враждой.

Дядя Иероним и Додо жили в этой тесной квартире, как бы не соприкасаясь, в двух разных измерениях, которые перекрещивались, но не совпадали. Взгляды их, встретясь, не останавливались и шли дальше, как у зверей двух разных и отдаленных видов, которые не замечают друг друга, поскольку не способны сохранить чуждый образ, и он насквозь проскакивает сквозь сознание, не способное реализовать его в себе.

Они никогда не разговаривали.

За обеденным столом тетя Ретиция сидела между мужем и сыном, являя собой границу двух миров, перешеек между двумя морями безумия.

Дядя Иероним ел беспокойно, длинная его борода все время попадала в тарелку. Стоило скрипнуть двери в кухне, он тут же приподнимался на стуле, хватал тарелку с супом, готовый бежать со своей порцией в альков, если в дом вдруг зайдет кто-то чужой. Тетя Ретиция успокаивала его:

– Не бойся, никого нет, это прислуга.

А Додо в это время бросал на испуганного отца взгляды, полные гнева и презрения, и недовольно ворчал:

– Ну совсем спятил…

Но до того как дядя Иероним обрел освобождение от слишком запутанных сложностей жизни и получил дозволение укрыться в своем одиноком убежище, в каморке, он был человеком совершенно другого покроя. Знавшие его в молодости утверждали, что его неудержимый темперамент не ведал никаких ограничений, снисходительности и угрызений. Неизлечимо больным он с удовольствием вещал об их скорой неминуемой смерти. Приходя с визитом для выражения соболезнования, он немедленно перед опешившей родней, у которой еще слезы на глазах не успели высохнуть, подвергал резкой критике жизнь покойного. Людям, скрывающим какие-нибудь неприятные и щекотливые обстоятельства своей жизни, громогласно и глумливо напоминал о них. Но однажды ночью он возвратился из поездки совершенно переменившийся, до умопомрачения испуганный, пытался спрятаться под кроватью. А через несколько дней по родственникам разошелся слух, что дядя Иероним отошел от всех своих сложных, сомнительных и рискованных дел, с которыми уже не может справиться, отошел по всему фронту и окончательно и начал новую жизнь, подчиненную суровому и жесткому, но непонятному для нас уставу.

По воскресеньям вечером мы все приходили к тете Ретиции на небольшой семейный ужин. Дядя Иероним нас не узнавал. Сидя в алькове, он одичало и испуганно смотрел на наше собрание из-за стеклянной двери. Иногда совершенно неожиданно он в длинном, до полу шлафроке и с гневно вздымающейся бородой выходил из своего убежища и, производя руками такое движение, словно он нас разделял, говорил:

– А теперь умоляю вас всех, сколько вас тут есть: расходитесь, тихонько, незаметно, украдкой разбегайтесь, – после чего, грозя нам пальцем, почти шепотом добавлял: – И так уже всюду говорят: Ди – да.

Тетя Ретиция мягко заталкивала его в альков, а он в дверях еще раз оборачивался и, грозно подняв палец, повторял:

– Ди – да.

Додо понимал, что произошло, медленно, не сразу; лишь через несколько минут молчания и замешательства ситуация в его мозгу уяснялась. И тогда, переводя взгляд с одного гостя на другого, словно уверяясь в том, что вправду случилось нечто забавное, он взрывался смехом, смеялся долго и с удовлетворением, сочувственно качал головой и между приступами смеха повторял:

– Ну совсем спятил…

На дом тети Ретиции опускалась ночь; подоенные коровы терлись в темноте о доски, девки уже спали в кухне; из сада плыли пузыри ночного озона и лопались в раскрытом окне. Тетя Ретиция спала в глубине своей обширной кровати. На другой кровати сидел, как сова, обложившись подушками, дядя Иероним. Его глаза блестели в темноте, борода стекала на поджатые колени.

Он медленно слез с кровати, на цыпочках подкрался к тете. И стоял со взъерошенными усами и бровями над спящей, затаясь, словно кот перед прыжком. Лев на стене коротко зевнул и отвернулся. Проснувшаяся тетя испугалась, увидев его сверкающие глаза и услышав, как он фыркает.

– Иди ложись, – бросила она, отмахиваясь от него, как от петуха.

Дядя Иероним, фыркая, пятился и оглядывался, нервно дергая головой.

В другой комнате лежал Додо. Додо не умел спать. Центр сна в его больном мозгу функционировал неправильно. Он вертелся в постели, дергался, переворачивался с боку на бок.

Матрац скрипел. Додо тяжело вздыхал, сопел, беспомощно вскидывал голову над подушками.

Непрожитая жизнь терзалась, мучалась в отчаянии, металась, как кошка в клетке. В теле Додо, теле слабоумного, кто-то старел без переживаний, кто-то, не обладающий ни каплей сущности, дозревал до смерти.

И вдруг в темноте Додо страшно взрыднул.

Тете Ретиция слетела с кровати, бросилась к нему.

– Что с тобой, Додо? Что у тебя болит?

Додо с удивлением повернул к ней голову.

– Кто? – спросил он.

– Почему ты стонал? – не отступала тетя Ретиция.

– Это не я, это он…

– Кто он?

– Замурованный…

– Какой замурованный?

Но Додо махнул рукой, пробормотал:

– А… – и повернулся на другой бок.

Тетя Ретиция на цыпочках вернулась в постель. Дядя Иероним погрозил ей пальцем:

– Всюду уже говорят: Ди – да..

Эдя

1

На том же этаже, что и мы, в узком и длинном дворовом крыле дома живет Эдя со своими родителями.

Эдя давно уже не мальчик, он взрослый человек с трубным, мужественным голосом, и он любит иногда петь оперные арии.

У Эди склонность к полноте, однако не в губчатой и мягкой ее форме, а, скорей, в мускулистой и атлетической ее разновидности. У него сильные медвежьи плечи, но что с того, если он не может пользоваться своими уродливыми, бесформенными ногами.

Когда смотришь на ноги Эди, не очень-то и понятно, в чем состоит странное их увечье. Выглядит это так, словно между коленом и лодыжкой слишком много суставов, по крайней мере на два больше, чем у нормальных ног. И ничего нет удивительного в том, что в этих сверхкомплектных суставах ноги сгибаются, причем не только вбок, но и вперед и вообще во всех направлениях.

Так что Эдя передвигается на костылях – костылях великолепной работы, покрытых лаком под красное дерево. На них он каждый день спускается вниз купить газету, и это его единственная прогулка и единственное, что вносит разнообразие в его жизнь. Грустно смотреть, как он преодолевает лестницу. Его ноги выгибаются то вбок, то назад, сгибаются в самых неожиданных местах, а ступни, короткие и высокие, как конские копыта, стучат, точно чурбаки, по доскам. Но оказавшись на ровной поверхности, Эдя неожиданно преображается. Он выпрямляется, его торс обретает зримую мощь, тело набирает размах. Опираясь на костыли, как на поручни, он выбрасывает ноги далеко вперед, и они одна за другой со стуком ударяют о землю, тут же переносит костыли вперед и с нового размаха совершает новый переброс ног. Такими бросками тела он покоряет пространство. Иногда в преизбытке сил, накопленных долгим сидением, он с подлинной и великолепной страстью маневрирует костылями, демонстрируя, к удивлению прислуги с первого и второго этажей, этот героический метод передвижения. Шея его при этом наливается кровью, под подбородком вырисовываются две складки, а на чуть повернутом вбок лице со сжатыми от напряжения губами украдкой появляется страдальческая гримаса. У Эди нет никакой профессии, он ничем не занимается, словно судьба, возложив на него бремя увечья, взамен тайком избавила его от проклятья, тяготеющего на потомках Адама. В тени своего увечья Эдя во всей полноте пользуется полученным правом на праздность и в глубине души вполне доволен этой как бы приватной, индивидуально заключенной сделкой с судьбой.

Иногда мы задумываемся, а чем заполняет свой день этот молодой человек двадцати с небольшим лет. Много времени у него занимает чтение газеты. Эдя – человек основательный. От его внимания не ускользает ни одна заметка, ни одно объявление. А когда он добьет газету до последней страницы, ему на остаток дня вовсе не грозит скука, совсем напротив. Тут-то как раз и начинается основная работа, при мысли о которой Эдя уже заранее испытывает удовольствие. Во второй половине дня, когда другие устраивают себе послеобеденный сон, Эдя вынимает большие толстые книги, раскладывает их на столе у окна, достает клей, кисточку, ножницы и приступает к любимому и интересному делу, которое заключается в вырезании наиболее интересных статей и вклеивании их на основе определенной системы в книги. Костыли на всякий случай стоят наготове, опертые на подоконник, но Эдя не пользуется ими, потому что, как правило, все у него под рукой, и так за старательной приятной работой проходят несколько часов до ужина.

Раз в три дня Эдя бреется, сбривает рыжеватую щетину. Ему нравится это занятие и все его реквизиты: горячая вода, пенящееся мыло и гладкая ласковая бритва. Когда Эдя взбивает мыльную пену и точит бритву на кожаном ремне, он поет – неумело и неискусно, скорей, без всяких претензий и от души, но Аделя утверждает, что голос у него приятный.

Однако при всем при том в домашней жизни Эди, похоже, не все гладко. К сожалению, между ним и его родителями существуют весьма серьезные разногласия, основа и причины которых нам неизвестны. Мы не станем повторять слухи и сплетни, ограничимся лишь эмпирически установленными фактами.

Происходит это обычно под вечер в теплую пору года, когда окно Эди открыто, и потому-то до нас долетают отголоски этих разногласий. Собственно говоря, мы слышим только половину диалога а именно партию Эди, поскольку реплики его антагонистов, укрытых в дальних помещениях квартиры, до нас не доходят.

Из того, что мы слышим, трудно понять, в чем винят Эдю, но по тональности его реакции можно заключить, что он задет за живое и доведен чуть ли не до крайности. Слова его резки и опрометчивы, продиктованы безмерным возмущением, однако тон, несмотря на запальчивость, жалкий и трусливый.

– Да? – восклицает он плаксивым голосом. – И что с того?.. – Когда вчера? – Неправда! – А если и так? – Значит, папа врет!

И так продолжается довольно долго и прерывается лишь взрывами отчаяния и негодования Эди, который колотит себя по голове и в бессильной ярости рвет на себе волосы.

Но иногда – и это составляет кульминацию подобных сцен, придающую им специфическую жутковатость, – происходит то, чего мы ждем, затаив дыхание. В глубине квартиры что-то как будто падает, с шумом открываются какие-то двери, с грохотом переворачивается мебель, потом раздается пронзительный визг Эди.

Мы слушаем, потрясенные, полные стыда и необыкновенного удовлетворения, пробуждающегося при мысли о диком и фантастическом насилии, которое совершается над атлетически сложенным, хотя и не владеющим ногами молодым человеком.

2

В сумерках, когда посуда после раннего ужина уже вымыта, Аделя усаживается на галерее со стороны двора недалеко от окна Эди. Две длинные, дважды поворачивающие галереи тянутся по дворовой стороне дома – одна на первом, другая на втором этаже. В щелях на этих деревянных балконах растет трава, а из одной щели даже поднялась небольшая акация и раскачивается высоко над двором.

Кроме Адели, сидят у своих дверей соседи, повиснув на стульях и табуретах, неразличимо увядая, сидят, наполненные дневным зноем, как завязанные немые мешки, ожидающие, чтобы сумерки ласково развязали их.

Двор внизу быстро, волна за волною, напитывается темнотой, но вверху воздух еще не желает отречься от света и светится тем интенсивней, чем сильней все внизу обугливается, покрываясь траурной чернью, – светится ясно, трепетно и сияюще, мерцая от незаметных пролетов летучих мышей.

Но внизу уже началась стремительная и тихая работа сумрака; там копошатся быстрые прожорливые мураши, которые раздирают, растаскивают по крупицам субстанцию предметов, объедают ее до белых костей, до скелета и ребер, что призрачно фосфоресцируют на этом горестном поле сражения. Белые бумажки, тряпки на помойке, эти непереваренные берцовые кости света, дольше всего сохраняются в кишащей червями темноте и все никак не могут исчезнуть. Опять и опять кажется, что сумрак поглотил их, но потом оказывается, что они еще существуют и светятся, ежеминутно утрачиваемые глазом, полные вибрацией и мурашами, однако эти останки вещей уже становятся неотличимыми от миражей зрения, которое именно сейчас начинает бредить, как во сне, так что каждый сидит в собственной ауре, как в туче комаров; звездный рой пляшет вокруг него пульсирующим мозгом, несообразной анатомией галлюцинации.

И тогда со дна двора начинают подниматься тонкие жилки дуновений, еще не уверенные в собственном существовании и уже отказывающиеся от него, прежде чем до наших лиц дойдут эти веяния свежести, которой с исподу подбита, как шелковой подкладкой, волнистая летняя ночь. И покуда на небе загораются первые мерцающие звезды, которые постоянно что-то задувает, невообразимо медленно разрывается душный покров сумрака, сотканный из кружения и призрачных видений, и со вздохом открывается летняя ночь, глубокая и полная в своей глубине звездного крошева и далекого кваканья лягушек.

Не зажигая света, Аделя ложится в смятую, переверченную с прошлой ночи постель, и стоит ей прикрыть глаза, как тут же начинается погоня по всем этажам и всем квартирам дома.

Только для непосвященных летняя ночь – это отдых и забвение. Едва завершаются дневные дела и натруженный мозг жаждет заснуть и забыть, как начинается беспорядочная кутерьма и запутанная безграничная суматоха июльской ночи. Все квартиры в доме, все комнаты и альковы полны гомона, передвижений, кто-то постоянно входит и выходит. На всех окнах стоят настольные лампы с абажурами, даже коридоры ярко освещены, непрестанно открываются и закрываются двери. Единый, огромный, беспорядочный и полуироничный разговор путается и ветвится среди непрекращающихся недоразумений по всем сотам этого улья. На втором этаже не понимают, что нужно тем, с первого, и шлют гонцов с точными наставлениями. По всем квартирам, по лестнице вверх, по лестнице вниз, несутся курьеры, по дороге забывают инструкции, их опять и опять отзывают, чтобы поручить новые задания. И вечно что-то можно уточнить, вечно вопрос остается не до конца выясненным, и вся это круговерть, сопровождаемая смехом и шутками, так ни к чему и не приводит.

И лишь у боковых комнат, не втянутых в этот безмерный балаган ночи, есть свое обособленное время, отмеряемое тиканьем часов, монологами тишины, глубоким дыханием спящих. Там, раскинувшись, спят набухшие молоком кормилицы, спят, жадно присосавшись к лону ночи, с пылающими в экстазе ланитами, а младенцы с закрытыми глазами блуждают в их снах, ласково блуждают, как вынюхивающие зверьки, по голубоватой карте жилок на белых равнинах грудей, нежно ползают, разыскивая незрячими мордашками теплую прореху, вход в этот глубокий сон, и наконец находят чуткими губами сиську сна, долгожданный сосок, полный сладостного забвения.

Те же, что в своих постелях уловили сон, уже не отпускают его и борются с ним, как с ангелом, который пытается вырваться, покуда не поборют его и не придавят к постели, а потом храпят попеременно с ним, словно ругаются и гневно поминают друг другу историю их обоюдной ненависти. Когда же эти обиды и укоры умиротворяются и смолкают, погони рассеиваются и рассыпаются по углам, а комната за комнатой впадают в тишину и забвение, входит приказчик Леон; ощупью, медленно, держа в руках сапоги, он поднимается по лестнице, тычет ключом, ища в темноте замочную скважину. Каждую ночь он возвращается из лупанария – глаза его налиты кровью, тело сотрясается от икоты, а из приоткрытого рта тянется ниточка слюны.

В комнате пана Иакова горит лампа, а сам он, сгорбившись над столом, пишет письмо Христиану Сейплю и Сыновьям, прядильные и ткацкие машины, многостраничное длинное письмо. На полу валяется уже множество исписанных листов, но до конца еще далеко. Ежеминутно он вскакивает из-за стола и бегает по комнате, запустив руки во вздыбленные волосы, и когда он так кружит, то, случается, взбегает на стену и летит по обоям, словно огромный непонятный комар, бредово стукаясь о стенные арабески, а потом вновь сбегает на пол, продолжая свое вдохновенное кружение.

Аделя спит глубоким сном, губы ее приоткрыты, лицо кажется удлинившимся и отсутствующим, однако ее опущенные веки прозрачны, и ночь пишет на их тонком пергаменте свое обетование, полутекст, полукартинки, в котором полно вычеркиваний, поправок и каракулей.

Эдя стоит в своей комнате, голый до пояса, и упражняется с гирями. Ему необходимо много силы, вдвое больше силы в плечах, которые заменяют недействующие ноги, и потому он упорно и тайно упражняется ночами напролет.

Аделя отплывает вспять, по-за себя, в нети и поэтому не может закричать, позвать, воспрепятствовать Эде влезть в окно.

Эдя вылезает на галерею без костылей, и Аделя со страхом смотрит, смогут ли ноги удержать его. Но Эдя не пытается идти.

Словно большая белая собака, он приближается по гудящим доскам галереи на четвереньках, большими шаркающими прыжками, и вот он уже у окошка Адели. Каждую ночь он прижимается бледным расплывшимся лицом, искаженным страдальческой гримасой, к сверкающим от лунного света стеклам и что-то плаксиво, настоятельно говорит, рассказывает стенающим голосом, что у него отнимают костыли и запирают их на ночь в шкаф, отчего ему приходится бегать по ночам на четырех, точно собаке.

Однако Аделя недвижна, она полностью отдалась глубинному ритму сна, что проплывает сквозь нее. У нее нет сил даже на то, чтобы подтянуть одеяло и прикрыть обнаженные бедра, и она ничего не может поделать с тем, что по ее телу проходят клопы, вереницы и колонны клопов. Эти легкие, тончайшие листки-туловища пробираются по ней так осторожно, что она даже не ощущает ни малейшей щекотки. Плоские мешочки для крови, рыжие мехи под кровь, безглазые и безликие, они сейчас маршируют целыми кланами – идет великое переселение народов, разделенных на поколения и племена. Сотнями тысяч они бегут от ног к голове, становясь все больше – как крупные ночные бабочки, как плоские кошельки, как большие красные безголовые вампиры, легкие и бумажные, на ножках тоньше паутинок.

А когда пробегут последние отставшие клопы, а потом еще один – гигантский, а потом уж совсем последний, – наступает полная тишина, и пока комнаты медленно наполняются серостью рассвета, по пустым коридорам и квартирам плывет глубокий сон.

Во всех постелях, поджав к подбородку колени, лежат люди с резко откинутыми в сторону лицами, лицами глубоко сосредоточенными, нырнувшими в сон и безгранично предавшимися ему.

Стоит человеку дорваться до сна, и он судорожно вцепляется в него с яростным, ничего не соображающим лицом, а при этом дыхание, которое далеко обогнало его, одиноко блуждает по отдаленным дорогам.

И, в сущности, это одна большая история, разделенная на главы, на части и на рапсоды, которые распределены между спящими. Когда один останавливается и умолкает, другой подхватывает нить его сюжета, и так продолжается это повествование, идя то туда, то сюда широким эпическим зигзагом, в то время как в комнатах дома люди лежат недвижные, как зернышки между перегородками огромной глухой маковой головки, и дорастают на его дыхании до рассвета.