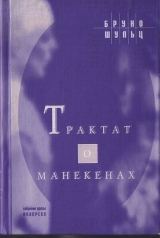

Текст книги "Трактат о манекенах"

Автор книги: Бруно Шульц

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)

– Иаков, торгуй! Иаков, продавай! – кричали они, и призыв этот, все повторяющийся, ритмизовался в хоре и постепенно превращался в мелодию рефрена, распеваемого сотнями глоток. Тогда отец признал свое поражение, спрыгнул и с криком ринулся к баррикадам сукон. От гнева он вырос, его голова раздулась, превратясь в пурпурный шар, и, как воинствующий пророк, он взбежал на суконные укрепления и яростно набросился на них. Веем телом он втискивался между могучими брусьями шерсти, высаживал их из стен крепости, подлезал под гигантские штуки сукна и уносил их на сгорбленных плечах, а потом сбрасывал с галереи, и штуки с глухим гулом рушились на прилавок. Они летели, с шумом развертываясь в воздухе гигантскими хоругвями, полки взрывались взрывами драпировок, водопадами сукон, как от удара Моисеева жезла.

Запасы шкафов изливались, внезапно извергались и текли широкими реками. Яркое содержимое полок выплывало, ширилось, множилось и заливало все столы и прилавки.

Стены магазина исчезли за могучими образованиями суконной космогонии, за горными хребтами, поднявшимися величественными массивами. Между горными склонами открывались обширные долины, а в широком пафосе плато гремели линии континентов. Пространство магазина расширилось и превратилось в великолепную осеннюю панораму, полную озер и дали, а на фоне этой декорации по хребтам и долинам фантастического Ханаана широким шагом шествовал отец с пророчески простертыми в тучах руками и формировал эту страну ударами вдохновения.

А внизу у подножья этого Синая, выросшего из гнева отца, люди жестикулировали, святотатствовали и поклонялись Ваалу, и торговали. Они жадно щупали мягкие складки, драпировались цветными сукнами, закутывались в импровизированные домино и плащи и бестолково, многословно болтали.

Отец внезапно возникал над группами торгующих и, вытянувшись от переполняющего его гнева, громил идолопоклонников громовым словом. Потом, охваченный отчаянием, взбирался на высокие галереи шкафов, мчался, как безумный, по полкам, по гудящим доскам опустошенных стеллажей, преследуемый картинами бесстыдного разврата, который он увидел в глубине дома. Приказчики наконец добрались до железного балкона у кухонного окна и, цепляясь за перила, обхватили Аделю поперек талии и вытащили ее, моргающую глазами и безвольно свесившую тонкие ноги в шелковых чулках, на балкон.

И пока мой отец, пораженный мерзостью греха, врезался гневом своих жестов в ужас пейзажа, у его ног беспечный народ Ваала предавался разнузданному веселью. Какая-то пародийная страстность, какая-то эпидемия смеха овладела чернью. Как можно было ждать солидности от них, от племени погремушек и щелкунчиков? Как можно было ожидать, что эти мельницы, безостановочно перемалывающие цветную мякину слов, поймут величественные заботы моего отца? Глухие к громам пророческого гнева, эти торгаши в шелковых бекешах маленькими группками приседали возле горных складок материи и многословно, со смехом обсуждали достоинства товара Эта черная биржа растаскивала своими быстрыми языками благородную субстанцию ландшафта, измельчала ее сечками болтовни и чуть ли не заглатывала.

Кое-где перед высокими водопадами светлых тканей стояли кучки евреев в ярких лапсердаках и высоких меховых колпаках. То были мужи Великого Синедриона, почтенные, преисполненные важности господа, которые поглаживали длинные холеные бороды и вели негромкие дипломатические беседы. Но даже в их церемонных разговорах, во взглядах, которыми они обменивались, ощущался блеск иронической усмешки. Возле этих групп вилось простонародье, безликая толпа, чернь без лиц и индивидуальных черт. Она кое-как заполняла пробелы в пейзаже, выстилала фон бубенцами и трещотками бессмысленной болтовни. То был шутовской элемент, расплясавшаяся толпа полишинелей и арлекинов, которая – сама не имея серьезных намерений в торговле – своими дурацкими выходками доводила до абсурда намечавшиеся кое-где сделки.

Однако постепенно им надоедало паясничать, и весь этот веселый народец рассеялся по дальним околицам и там понемногу затерялся в скальных расщелинах и долинах. Вероятно, все эти скоморохи один за другим попрятались в складках и щелях местности, как в праздничную ночь прячутся в укромных уголках и закоулках дома уставшие от веселья дети.

Тем временем отцы города, мужи Великого Синедриона исполненные важности и достоинства прохаживались группами и вели тихие глубокомысленные диспуты. Они разбрелись по всей огромной гористой стране, прогуливались по двое, по трое по далеким крутым дорогам. Их маленькие темные фигурки рассыпались по пустынному плоскогорью, над которым свисало тяжелое и темное небо, распаханное ровными, длинными бороздами на серебряные и белые ломти, показывавшее самые дальние пласты своих наслоений.

Свет лампы дал этой стране искусственный день – странный день, день без рассвета и вечера.

Отец понемногу успокаивался. Его гнев утихал и застывал напластованиями и наслоениями пейзажа. Сейчас он сидел на самом верху шкафа и рассматривал обширную осенеющую страну. Он видел, как на дальних озерах ловят рыбу. В маленьких скорлупках лодок по двое сидели рыбаки и забрасывали в воду сети. На берегу мальчишки несли на головах корзины с трепещущим серебристым уловом.

И тут он обратил внимание, что дальние путники стали задирать головы к небу, показывать на что-то поднятыми руками.

И вот небо зароилось какой-то цветной сыпью, покрылось волнующимися пятнами; они росли, созревали, и наконец простор наполнился удивительным племенем птиц, которые кружили и летали по огромным пересекающимся спиралям. Все небо было заполнено их благородным летом, шумом крыльев, величественными линиями бесшумных парений. Некоторые из них неподвижно плыли, как большущие аисты, на спокойно распростертых крыльях, другие, похожие на разноцветные султаны, на варварские трофеи, тяжело и неуклюже трепыхались, чтобы удержаться на волнах теплого воздуха, а иные, неудачные конгломераты крыл, могучих ног и ощипанных шей, смахивали на скверно набитые чучела грифов и кондоров, из которых сыплются опилки.

Среди них были птицы двуглавые, были многокрылые, были также калеки, ковыляющие по воздуху в однокрылом неповоротливом полете. Небо стало подобно старинной фреске, зарисованной чудовищами и фантастическими животными, которые кружили, разлетались и вновь возвращались по разноцветным эллипсам.

Отец, залитый внезапным сиянием, вскочил на полке и вытянул руки, приветствуя птиц старым заклятием. Растроганный, он узнал их. То было отдаленное, забытое потомство тех птиц, которых Аделя некогда разогнала на все стороны неба. Теперь разросшееся и выродившееся это искусственное поколение, это дегенерировавшее, внутренне захиревшее птичье племя возвратилось к нему.

Нелепо пошедшее в рост, несуразно огромное, внутри оно было пусто и мертвенно. Вся жизненная сила этих птиц ушла в оперенье, в его чрезмерную фантастичность. Это было похоже на музей изъятых видов, на свалку птичьего рая.

Некоторые летели, свесившись вниз; у них были тяжелые нелепые клювы, смахивающие на замки и засовы, обремененные к тому же яркими наростами, и были эти птицы слепы.

О, как растрогало отца это нежданное возвращение, как поразился он инстинкту птиц, их привязанности к Учителю, которую изгнанный птичий народ лелеял в душе, подобно легенде, чтобы спустя много поколений, в последний раз перед угасанием племени вернуться наконец в прадавнюю отчизну.

Но эти слепые бумажные птицы уже не могли узнать отца. Вотще призывал он их старинным заклятием на забытом птичьем языке – они не слышали и не видели его.

Вдруг в воздухе засвистели камни. То скоморохи, безмозглое и бессмысленное племя, стали швырять их в фантастическое птичье небо.

Напрасно отец предостерегал, напрасно грозил заклинающими жестами, его не услышали, не заметили. И птицы падали. Пораженные камнями, они тяжело обвисали и уже в воздухе начинали увядать. Еще не долетев до земли, они превращались в бесформенные вороха перьев.

Во мгновение ока плоскогорье покрылось поразительной, фантастической падалью. Прежде чем отец добежал до места побоища, все великолепное птичье племя мертвыми полегло на скалах.

Только теперь, вблизи, отец смог увидеть все убожество этого обнищавшего поколения, всю смехотворность его скверной анатомии.

То были огромные кучи перьев, кое-как напиханные всякой тухлятиной. У многих невозможно было различить голову, поскольку эта палкообразная часть их тел не обнаруживала никаких признаков души. Одни из них были покрыты свалявшейся, как у зубров, мохнатой шерстью, и от них несло отвратительным смрадом. Другие же смахивали на горбатых и облысевших дохлых верблюдов. Некоторые были, вероятно, из какой-то бумаги, пустые внутри, но ярко раскрашенные снаружи. А иные оказывались всего лишь большими павлиньими хвостами, красочными веерами, в которые непонятным образом вдохнули некую видимость жизни.

Я видел скорбное возвращение отца. Искусственный день постепенно окрашивался в цвета обычного утра. Самые верхние полки опустошенной лавки пропитывались красками рассветного неба. Среди фрагментов угасшего пейзажа, среди разрушенных кулис ночных декораций отец увидел просыпающихся приказчиков. Они вылезали из-за свертков сукна и зевали в солнечном свете. В кухне теплая ото сна Аделя со всклокоченными волосами молола кофе, прижимая мельницу к белой груди, от которой зерна набирали блеска и жара. На солнце умывался кот.

Санаторий под клепсидрой

Книга

1

Я называю ее просто Книга, и в этой сдержанности и ограниченности есть нечто от беспомощного вздоха, тихой капитуляции перед необъятностью трансцендента, ибо ни одно слово, ни один намек не способны засверкать, заблагоухать, пролиться дрожью испуга, предчувствием того – не имеющего названия, лишь первое предвкусие которого на кончике языка уже превосходит емкость нашего восхищения. И чем помогут пафос существительных и напыщенность эпитетов перед лицом этой безмерности, этого великолепия без предела. Впрочем, читатель, истинный читатель, на которого и рассчитана наша повесть, все и так поймет, стоит мне заглянуть ему глубоко в глаза и на самом их дне сверкнуть ее блеском. В коротком и энергичном взгляде, в мимолетном пожатии руки он уловит, ухватит, опознает и – зажмурит глаза в восхищении глубинным этим восприятием. Ибо под столом, который разделяет нас, разве все мы не держимся тайком за руки?

Книга… На заре детства, на раннем рассвете жизни горизонт сиял ее мягким светом. Она лежала во славе на отцовском столе, и отец, погрузившись в нее, тихо и терпеливо тер послюненным пальцем изнанку переводных картинок, пока слепая бумага не начинала туманиться, мутнеть, манить блаженным предчувствием и вдруг хлопьями слезала, открывая павлиноокий, обрамленный ресницами краешек, и взор, замирая, сходил в девственный рассвет Божьих красок, в чудесную влажность наичистейшей лазури.

О это снятие бельма, о вторжение блеска, о блаженная весна, о отец…

Иногда отец вставал и отходил от Книги. Тогда я оставался один на один с нею, и ветер пролетал по ее страницам, и картинки восставали.

И когда ветер тихо перелистывал ее, вывеивая цвета и фигуры, по колонкам ее текста пробегала дрожь, пропуская между буквами стайки ласточек и жаворонков. И вот так, рассыпаясь, она улетала страница за страницей и мягко впитывалась в пейзаж, насыщая его красочностью. Порой она спала, и ветер тихо раздувал ее, точно столепестковую розу, и она открывала лепестки один за другим, веко из-под века – все незрячие, бархатистые, спящие, скрывавшие в самой сокровенной своей глубине, на донце лазурный зрачок, павлинью сердцевину, крикливое гнездо колибри.

То было очень давно. Мамы тогда еще не было. Я проводил дни наедине с отцом в нашей в ту пору огромной, как мир, комнате.

Свисающие с лампы призматические кристаллики наполняли ее рассеянными красками, разбрызганной по всем углам радугой, и когда лампа поворачивалась на своих цепях, по комнате блуждали разноцветные радужные фрагменты, как будто, обращаясь, перемещались сферы семи планет. Я любил стоять между ногами отца, обнимая их, словно колонны. Иногда он писал письма Я сидел на столе и восхищенно следил за завитушками подписи, причудливыми и заверченными, как трели колоратурного певца. На обоях, подобно почкам, набухали улыбки, проклевывались глаза, вершились какие-то каверзы и проделки. Для моего развлечения отец пускал из длинной соломинки мыльные пузыри. Они ударялись о стены и лопались, оставляя воздуху свою многоцветность.

Потом пришла мама, и эта ранняя светлая идиллия кончилась. Обольщенный материнскими ласками, я забыл об отце, жизнь моя потекла новым, совершенно отличным путем без праздников и чудес, и, быть может, я никогда бы не вспомнил про Книгу, если бы не та ночь и не тот сон.

2

Однажды я проснулся на темном зимнем рассвете – под завалами тьмы глубоко внизу тлела угрюмая заря – и, храня еще под веками мурашки туманных фигур и знаков, принялся с горечью и тщетными сожалениями смутно и путано вспоминать старую пропавшую Книгу.

Никто меня не понимал, и, раздраженный этой тупостью, я укорял и донимал родителей.

Босиком, в одной ночной рубашке я, дрожа от возбуждения, перебрал всю отцовскую библиотеку и, разочарованный, рассерженный, беспомощно описывал остолбеневшей аудитории эту неописуемую вещь, с которой не могли сравняться ни одно слово, ни один образ, нарисованный моим дрожащим удлинившимся пальцем. Я без конца исчерпывался в запутанных противоречивых объяснениях и плакал от бессильного отчаяния.

Они стояли надо мной, беспомощные, растерянные, стыдясь собственного бессилия. Но в глубине души чувствовали свою вину. Моя вспыльчивость, нетерпеливый, гневный, требовательный тон придавали мне преимущество вполне обоснованной претензии. Они подбегали с разными книжками и совали мне в руки. Я с негодованием отшвыривал их.

Одну из них, толстый тяжелый том, отец снова и снова робко подсовывал мне. Я раскрыл ее. То была Библия. На ее страницах я увидел великое паломничество животных, растекшееся по дорогам, разветвившееся вереницами по дальней обширной стране, увидел небо все в птичьих стаях и шуме крыл, огромную перевернутую пирамиду, чья далекая вершина касалась Ковчега.

Я с упреком поднял на отца глаза.

– Отец, ты же знаешь, – воскликнул я, – ты же все знаешь, не скрывай и не выкручивайся! Эта книжка выдала тебя! Зачем ты даешь мне этот искаженный апокриф, тысячную копию, неумелую подделку? Куда ты дел Книгу?

Отец отвел взгляд.

3

Шли недели, и возбуждение мое спало, утихло, однако в душе у меня по-прежнему светлым огнем горел образ Книги, великого шелестящего Кодекса, растревоженной Библии, по страницам которой пробегал ветер, волнуя ее, как огромную рассыпающуюся розу.

Отец, видя, что я стал спокойнее, как-то подошел ко мне и тоном ласкового убеждения сказал:

– В сущности, существуют только книжки. Книга – это миф, в который мы верим в молодости, но с годами перестаем воспринимать ее всерьез.

Но я уже был убежден в обратном, знал, что Книга есть постулат, задание. И ощущал на плечах бремя великой миссии. Я ничего не ответил, исполненный презрения и ожесточенной, угрюмой гордыни.

Ибо в ту пору я уже обладал фрагментом книги, жалкими ее остатками, попавшими по странной прихоти судьбы мне в руки. Я старательно укрывал свое сокровище от чужих глаз, страдая из-за глубокого падения этой книги, к изуродованным останкам которой не сумел бы пробудить ничьего сочувствия. А произошло это так.

В один из дней той зимы я застал Аделю во время уборки; она со шваброй в руке стояла, облокотясь на пюпитр, на котором лежали какие-то листы. Я наклонился через ее плечо не столько из любопытства, сколько для того, чтобы вновь одурманиться запахом ее тела, молодая соблазнительность которого открылась моей недавно пробудившейся чувственности.

– Посмотри, – сказала она, не противясь тому, что я прижался к ней. – Разве может быть, чтобы волосы отросли до самой земли? Хотела бы я иметь такие.

Я глянул на гравюру. На большой странице in folio[2]2

Форматом в лист (лит.).

[Закрыть] была изображена женщина с фигурой, скорей, мощной и приземистой и лицом, исполненным энергии и житейского опыта. С головы этой дамы стекал гигантский плащ волос, он тяжело спускался у нее по спине и концами сплетающихся прядей волочился по земле. То была какая-то игра природы, волнистая обильная мантия, выпряденная из корневых луковок; даже не верилось, что такая тяжесть не причиняет боли и не лишает свободы движений обремененную ею голову. Однако обладательница подобного великолепия, похоже, с гордостью носила его, а напечатанный рядышком жирным шрифтом текст гласил историю этого чуда и начинался словами: «Я, Анна Чиллаг, уроженица Карловиц на Моравах, имела жидкие волосы…»

То была длинная история, композиционно схожая с историей Иова. Анну Чиллаг покарал Господь, и были у нее жидкие волосы. Весь городок сострадал этому ее изъяну, каковой ей прощали только по причине ее безукоризненной жизни, хотя, конечно, он не мог быть совсем уж безвинным. И вот свершилось: в результате пламенных молитв с ее головы было снято проклятие, Анна Чиллаг удостоилась милости озарения, ей были знаки и указания, и она создала эликсир, чудесное снадобье, которое возвратило голове плодоносность. У нее стали расти волосы, мало того, ее муж, братья, племянники с каждым днем все больше обрастали густым, черным мехом волос. На следующей странице была представлена Анна Чиллаг в окружении братьев, зятьев, племянников, усатых мужей с бородищами по пояс, и удивительно было смотреть на подлинный этот взрыв неподдельной медвежьей мужественности. Анна Чиллаг, облагодетельствовала родной город, на который снизошло истинное благословление в виде кудрявых чубов и могучих грив и все обитатели которого заметали землю широкими, как метлы, бородами. Анна Чиллаг стала апостолом волосатости. Облагодетельствовав родной город, она возжаждала осчастливить весь свет и просила, убеждала, умоляла принять ради собственного спасения этот Божий дар, чудодейственный бальзам, тайну которого знала она одна.

Такую вот историю прочитал я через плечо Адели, и внезапно меня осенила мысль, от удара которой кинуло в жар. Так ведь это же Книга, ее последние страницы, неофициальное приложение, задний флигель, забитый всяким хламом и рухлядью! Радужные круги завертелись в обоях, я вырвал из рук Адели эти листы и пресекающимся голосом выдохнул:

– Откуда у тебя эта книжка?

– Дурачок, – отвечала она, пожав плечами, – она же все время тут лежит, и мы каждый день выдираем из нее листы, когда идем за мясом или чтобы завернуть завтрак твоему отцу.

4

Я побежал к себе в комнату. Потрясенный до глубины души, с пылающим лицом, я трясущимися пальцами принялся листать ее. Увы, тут был десяток с небольшим страниц. И ни единой страницы собственно текста, сплошь объявления и рекламы. Сразу же за пророчеством длинноволосой Сивиллы следовала страница, посвященная чудесному снадобью от всех болезней и недугов. «Эльза – эликсир с лебедем» назывался он и творил поистине чудеса. Страница была заполнена удостоверенными свидетельствами, взволнованными повествованиями людей, с которыми произошло чудо.

Из Семиградья, из Славонии, из Буковины приходили исполненные воодушевления исцеленные, дабы пылким, трогательным словом поведать свою историю. Они шли забинтованные и согбенные, потрясая уже ненужными костылями, срывая пластыри с глаз и повязки со струпьев.

А сквозь эти паломничества калек виделись далекие городишки под белым, как бумага, небом, городишки, зачерствевшие от прозы и обыденности. То были забытые в глубинах времени городки, где люди были привязаны к своим крохотным судьбам и не отрывались от них ни на минуту. Сапожник там был всецело сапожником, от него пахло кожей, у него было мелкое, невыразительное лицо, близорукие блеклые глаза над бесцветными висячими усами, и чувствовал он себя насквозь сапожником. И если они не страдали от чирьев, если не ломило кости, не сваливала в постель водянка, они были счастливы тусклым серым счастьем, курили дешевый табак, желтый кайзеровско-королевский табак, либо тупо мечтали перед таблицей лотереи.

Коты перебегали им дорогу то справа, то слева, снилась черная собака, чесалась ладонь. Иногда они писали письма из письмовников, старательно наклеивали марку и с сомнением, исполненные недоверчивости, поручали свои послания почтовому ящику, по которому били кулаком, словно будили его. А потом в их снах пролетали белые голубки с конвертами в клювах и исчезали за облаками.

Следующие страницы взмывали над сферой будничных дел в регионы чистой поэзии.

Там были гармонии, цитры и арфы, сиречь инструменты ангельских хоров, ныне благодаря прогрессу промышленности ставшие доступными по умеренным ценам простому человеку, богобоязненному народу для душевного ободрения и благопристойного развлечения.

Были там и шарманки, истинное чудо техники, полные сокрытых внутри флейт, дудочек и свирелей, органчиков, издающих сладостные трели, в точности как гнезда рыдающих соловьев, бесценный клад для инвалидов, источник высоких доходов для калек и вообще инструмент, просто необходимый в каждом музыкальном доме. И сразу представлялись эти прекрасно расписанные шарманки, странствующие на спинах невзрачных старичков, чьи лица, обглоданные жизнью, как бы затянуты паутиной и совершенно невыразительны, лица со слезящимися, неподвижными, медленно вытекающими глазами, лица, из которых ушла жизнь, обесцвеченные и невинные, как кора деревьев, потрескавшаяся от смены погод, и пахнущие, как она, уже только дождем и небом.

Они давно уже не помнят, как их зовут и кем были, и вот, затерявшиеся в самих себе, мелкими ровными шажками они семенят на подгибающихся ногах в огромных тяжелых сапожищах по абсолютно прямой однообразной линии среди запутанных и извилистых дорог прохожих.

В белые бессолнечные утра, утра, зачерствевшие от холода и погруженные в будничные дела, они незаметно выходят из толпы, ставят на козлы шарманку на перекрестке улиц под желтой полосой неба, перечеркнутой телеграфными проводами, среди отупело спешащих людей с поднятыми воротниками и начинают свою мелодию, не с начала, а с того места, где прервали вчера, и играют «Дайси, Дайси, ты ответ мне дай…», а над трубами набухают белые султаны пара. И странное дело, едва зазвучав, мелодия тотчас вскакивает в свободный пробел, на свое место в этом часе и в этом пейзаже, как будто она всегда принадлежала этому задумавшемуся и затерянному в себе дню, и в такт ей бегут мысли и серые заботы торопящихся людей.

И когда через какое-то время она кончается долгим, протяжным визгом, вытолкнутым из недр шарманки, которая заводит совершенно новый мотивчик, мысли и заботы на миг замирают, словно в танце, чтобы сменить ритм, а потом без раздумья начинают вертеться в противоположном направлении в такт новой мелодии, что выливается из шарманочных свирелей, – «Малгожата, души ты моей злато…».

И в тупом безразличии утра никто даже не замечает, что суть мира коренным образом изменилась, что он движется уже не в такт «Дайси, Дайси…», а совсем наоборот – «Мал-го-жата…».

И опять перелистаем страницу… Что это? Может, идет весенний дождик? Нет, то, как серая дробь на зонтики, сыплется птичий щебет, ибо здесь предлагают настоящих гарцских канареек, клетки, полные щеглов и скворцов, корзины с крылатыми певцами и краснобаями. Веретенообразные и легонькие, словно набитые ватой, юркие, судорожно прыгающие, точно на гладких попискивающих стерженьках, говорливые, как кукушки с ходиков, они составляют усладу одиночества, заменяют холостякам тепло семейного очага, пробуждают в самых черствых сердцах блаженное материнское чувство – столько в них трогательного, цыплячьего, и даже когда мы уже переворачиваем страницу, они посылают нам вслед свое согласное прельстительное чириканье.

Но чём дальше, тем ниже и ниже скатывался этот несчастный обрывок. Теперь он сошел на бездорожья какой-то сомнительной, шарлатанской мантики. Кто это в длинном плаще, с улыбкой на лице, наполовину скрытом черной бородой, предлагает свои услуги почтеннейшей публике? Синьор Боско из Милана, в некотором роде магистр черной магии; он долго и невразумительно разглагольствует, демонстрируя что-то в кончиках пальцев, но речь его от этого не становится понятней. И хотя, по собственному мнению, он доходил до поразительных выводов, которые, казалось, с секунду взвешивал в чутких пальцах, пока их зыбкий смысл не растворялся в воздухе, и хотя осторожно подчеркивал все изгибы диалектики, предостерегающе поднимая брови, подготавливая нас к необыкновенным вещам, его не понимали и, что хуже, не хотели понять и покидали вместе с его жестикуляцией, приглушенным голосом и всем диапазоном темных улыбок, чтобы быстро перелистать последние лохматящиеся страницы.

На этих последних страницах, которые явно впадали в совершенный бред, в полнейшую бессмыслицу, некий джентльмен предлагал свой безотказный метод, как стать энергичным и категоричным в решениях, и многословно толковал о принципах и характере. Но стоило перевернуть страницу, чтобы оказаться полностью дезориентированным в вопросах решительности и принципов.

Там мелким шажком выходила опутанная шлейфом платья некая фрау Магда Ванг и с высоты затянутого декольте объявляла, что ей смешны мужская решительность и принципы и что ее специальностью является ломка самых сильных характеров. (При этом движением ножки она укладывала шлейф на землю.) Для чего существуют методы, цедила она сквозь зубы, безотказные методы, о которых она сейчас не намерена распространяться, отсылая к своим воспоминаниям «Из пурпурных дней» (Издательство Института Антропософии в Будапеште), где она изложила результаты своих колониальных опытов в области дрессировки людей (последние слова произносились с ударением и ироническим блеском в глазах). И удивительное дело, эта неторопливо и бесцеремонно разглагольствующая дама, казалось, была уверена в одобрении тех, о ком говорила с таким цинизмом, и с каким-то особенным головокружением и мерцанием приходило ощущение, что направление нравственных ориентиров странно переместились и мы оказались в ином климате, где компас показывает в противоположную сторону.

То было последнее слово Книги, оставлявшее привкус неясного ошеломления, смесь голода и возбуждения в душе.

5

Склонясь над этой Книгой, я с лицом, пылающим, как радуга, горел, переходя от экстаза к экстазу. Погруженный в чтение, я забыл про обед. Предчувствие не обмануло меня. То был Подлинник, священный оригинал, хотя и пребывающий в столь глубоком унижении и деградации. И когда в поздние сумерки я со счастливой улыбкой укладывал этот обрывок в самый нижний ящик, накрывая, чтобы скрыть, другими книжками, мне казалось, будто я укладываю спать в комод зарю, которая снова и снова зажигается от себя самой и, пройдя через все пламена и оттенки пурпура, вновь возвращается и не желает кончаться.

О, сколь безразличны стали мне все книжки!

Ведь обычные книжки как метеоры. Каждой из них дана одна-единственная минута, один-единственный миг, когда она с криком взлетает, как феникс, пылая всеми страницами. За эту единственную минуту, за этот единственный миг мы потом и любим их, хотя они уже являются только пеплом. И иногда впоследствии с горьким смирением бредем по их остывшим страницам, перебрасывая с деревянным щелканьем, точно четки, мертвые их формулки.

Чтители Книги утверждают, что все книжки стремятся к Подлиннику. Все они живут лишь заемной жизнью, которая в момент взлета возвращается к прадавнему своему источнику. Это значит, что книжек убывает, а Подлинник растет. Однако мы не собираемся наводить на читателя скуку изложением Доктрины. Мы хотели бы только обратить внимание на одно обстоятельство: Подлинник живет и растет. Что из этого следует? А вот что. Когда мы в следующий раз раскроем наш обрывок, неизвестно, где уже будет Анна Чиллаг и ее приверженцы. Быть может, мы увидим, как она, длинноволосая паломница, заметает своей мантией дороги Моравии, странствует в дальних краях, проходит через белые городишки, погруженные в обыденность и прозу, и раздает пробы бальзама «Эльза» простецам Божиим, терзаемым недержанием мочевого пузыря и чесоткой. Но что же станут делать добродетельные бородачи ее родного городка, прикованные к месту могучим своим волосяным покровом, что станет делать верная эта община, обреченная на уход и заботу о безмерно изобильной своей растительности? Кто знает, не приобретут ли все они настоящие шварцвальдские шарманки и не отправятся ли по свету следом за своим апостолом, разыскивая ее и повсюду играя «Дайси, Дайси»?

О одиссея бородачей, бредущих от города к городу в поисках своей духовной матери! Когда же сыщется рапсод, достойный этой эпопеи? Кому отдали они оставленный на их попечение город, кому доверили пастырство душ на родине Анны Чиллаг? Неужто не могли предвидеть, что, лишась своей духовной элиты, своих величественных патриархов, город впадет в ересь и схизму и откроет ворота – кому? – ах, циничной и коварной Магде Ванг (Издательство Антропософического Института в Будапеште), которая устроит в нем школу дрессировки и ломки характеров?

Но вернемся к нашим пилигримам. Кто не знает эту старую гвардию, этих кочевых кимвров, глубоких брюнетов могучей с виду комплекции, но с телами из ткани, лишенной плотности и соков? Вся их сила, вся крепость ушла на волосяной покров. Антропологи давно уже ломают голову над происхождением этой особой расы, всегда облаченной в черное, с толстыми серебряными цепочками на животах и с пальцами в массивных латунных перстнях.

Мне нравятся эти попеременно Каспары и Балтазары, нравится их глубокое достоинство, их погребальная декоративность, нравятся эти великолепные мужские образчики с красивыми глазами, жирно поблескивающими, как жареный кофе, нравится благородное отсутствие жизненности в пухлых губчатых телах, нравятся эти последние представители угасающих родов, одышливое дыхание их могучих грудей и даже запах валерианки, который исходит от их бород.

Иногда, подобно ангелам Лица Господня, они неожиданно встают в дверях наших кухонь, огромные и сопящие, быстро устающие, стирают пот с заросшего лица, закатывают голубоватые белки глаз, в тот же миг забывают свою миссию и, удивленные, ища выхода, предлога для своего появления, протягивают руку за подаянием.

Однако возвращаемся к Подлиннику. Впрочем, мы никогда его и не оставляли. И здесь укажем на поразительную особенность этого обрывка, которая теперь уже ясна читателю: он развивается во время чтения, его границы со всех сторон открыты любым флюктуациям и течениям.