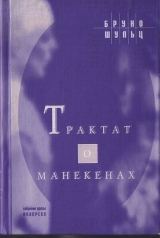

Текст книги "Трактат о манекенах"

Автор книги: Бруно Шульц

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)

И в полдень этот раскрывающийся, словно почка, вертоград все еще плетется через свет и тень, а сквозь крохотные ячейки их сети без конца сыплется птичий щебет – жемчужно пересыпается с ветки на ветку из проволочной клетки дня, однако женщины, идущие по краю дорожки, уже устали, волосы их слегка растрепались от мигрени, и лица истомлены весной, а потом аллея совсем пустеет, и сквозь вечернюю тишь из паркового павильона неторопливо плывут ресторанные запахи.

14

Каждый день в один и тот же час Бьянка со своей гувернанткой проходит по аллее парка. Что сказать о Бьянке, как описать ее? Я знаю только, что она чудесно согласуется с собой, без остатка заполняет свою программу. С сердцем, сжавшимся от глубокой радости, я всякий раз, словно вновь, смотрю, как – шаг за шагом – входит она, легкая, точно танцовщица, в свою сущность, как неосознанно каждым жестом попадает в самую суть.

Ходит она совсем обычно, без чрезмерной грации, но с простотой, хватающей за сердце, и сердце сжимается от счастья, что можно вот так просто быть Бьянкой – без всяких ухищрений и всякого напряжения.

Однажды она медленно подняла на меня глаза, и мудрость ее взгляда насквозь пронизала меня, пронзила навылет, как стрела. С тех пор я знаю, что ничто не тайна для нее, что она знает все мои мысли с самого их возникновения. И с той минуты я отдал себя в ее распоряжение – безгранично и безраздельно. Чуть заметным движением век она приняла. Приняла без единого слова, на ходу, взглядом.

Когда я хочу представить ее себе, мне удается вызвать лишь одну ничего не значащую подробность: потрескавшуюся, как у мальчишки, кожу на коленях, и это глубоко трогательно и уводит мысль на мучительные тропки противоречий, к дарящим счастье антиномиям. Все остальное, выше и ниже, трансцендентно и невообразимо.

15

Сегодня я опять погрузился в альбом Рудольфа. Какое чудесное исследование! Текст этот полон отсылок, аллюзий, намеков, исполнен двусмысленного мерцания. Однако все линии сходятся к Бьянке. Что за счастливые догадки! От узла к узлу, как вдоль фитиля, бежит мое подозрение, подожженное сияющей надеждой – становясь все ослепительней. Ах, как мне тяжело, как сжимается сердце от тайн, что я предчувствую.

16

В городском парке теперь ежедневно играет музыка, и по аллее движется весенний променад. Все кружат и возвращаются, расходятся и встречаются в симметричных, снова и снова повторяющихся арабесках. У молодых людей новые весенние шляпы, они небрежно держат в руке перчатки. Между стволами деревьев и сквозь живые изгороди просвечивают в соседних аллеях платья девушек. Девушки идут парами, покачивая бедрами, окруженные пышной пеной оборок и воланов; они, как лебеди, носят с собой эту розовую и белую пышность – колокола, полные цветущего муслина, – и иногда, садясь, опускают их на скамейки, словно утомленные их пустой парадностью, – опускают эти огромные розы из газа и батиста, и они распускаются, переливаясь лепестками. И тогда открываются ноги, положенные одна на другую или скрещенные – сплетенные в белую форму, исполненную неотразимой красноречивости, и молодые люди, проходя мимо, умолкают и бледнеют, потрясенные точностью аргумента, до глубины души убежденные и покоренные.

Приходит минута перед сумерками, и краски мира оказываются еще прекрасней. Все цвета встают на котурны, становятся праздничными, страстными и грустными. Парк быстро наполняется блестящим розовым лаком, от которого все предметы неожиданно выглядят безумно яркими и многоцветными. Однако в этих красках уже есть какая-то чересчур глубокая лазурь, какая-то слишком пронзительная и потому подозрительная красота. Еще минута, и вот чаща парка, припорошенная молодой зеленью, пока еще ветвистая и нагая, вся насквозь просвечивается розовым часом сумерек, подбитая с изнанки бальзамом прохлады, вспушенная неизреченной печалью всего, что навеки и смертно прекрасно.

Тогда вдруг весь парк становится как бы огромным молчащим оркестром, праздничным и сосредоточенным, ожидающим под поднятой дирижерской палочкой, когда в нем созреет и поднимется музыка, и неожиданно на эту громадную, потенциальную и страстную симфонию опускаются быстрые многоцветные театральные сумерки, словно под воздействием мгновенно набухающих во всех инструментах тонов где-то высоко молодую зелень пронизает голос укрывшейся в чаще иволги, и внезапно вокруг становится торжественно, одиноко и поздно, как в вечернем лесу.

Едва ощутимое дуновение проплывает по верхушкам деревьев, и с них дрожью осыпается сухой налет черемухи – невыразимый и горький. Горчащий этот аромат, в который первые звезды роняют свои слезы, как цветы сирени, оторванные от белой и фиолетовой ночи, высоко пересыпается под смеркающимся небом и сплывает безграничным вздохом смерти. (Ах, знаю, ее отец судовой врач, ее мать квартеронка. Это ее каждую ночь ждет у пристани, не зажигая огней, черный речной пароходик с колесами по бортам.)

И тогда-то в эти кружащие пары, в этих молодых людей и девушек, неизменно встречающихся на своих возвратных маршрутах, вступает некая поразительная сила и вдохновенность. Каждый из молодых людей становится неотразим и красив, как Дон Жуан, выходит из себя самого, гордый и победительный, и достигает той убийственной силы взгляда, от которой тают, как воск, девичьи сердца. А у девушек глаза становятся бездонными, в них открываются некие глубинные, разбегающиеся аллеями сады, темные и шумливые лабиринты парков. Праздничный блеск расширяет их зрачки, они без сопротивления раскрываются и впускают молодых завоевателей в шпалеры своих темных садов, расходящихся тропками многократно и симметрично, словно строфы канцоны, чтобы встретиться и обрести друг друга, как в грустном стихотворении, на розовой площадке возле округлых клумб или у фонтанов, пылающих поздним-поздним огнем заката, а потом снова разойтись и рассеяться среди черной массы парка, в вечереющей чаще, что становится все гуще и шумливей, в чаще, где плутают и теряются, будто среди запутанных кулис, бархатных занавесов и безмолвных каморок. И неведомо как сквозь холодок тех смеркающихся садов они вступают во всеми покинутые, чужие уединенные уголки, в какой-то иной, гораздо более темный, плывущий траурной процессией шум деревьев, в котором темнота бродит и вырождается, а тишина, подгнившая за долгие годы молчания, фантастически разлагается, точно в старых заброшенных винных бочках.

Вот так, ощупью блуждая в черном бархате этих парков, они наконец встречаются на уединенной поляне под последним пурпуром заката у пруда, который с давних пор зарастает черной тиной, и на дряхлой балюстраде, где-то на рубеже времени, у задней калитки мира вновь обретают друг друга в некоей давно миновавшей жизни, в дальнем предсуществовании и, включенные в чужое время, в костюмах былых веков без конца всхлипывают над муслином чьего-то трена и, поднимаясь к недостижимым тайнам, всходя по ступеням самозабвения, достигают вершин и границ, за которыми уже одна только смерть и оцепенение безымянного наслаждения.

17

Что такое весенние сумерки?

Добрались ли мы уже до сути вещей или эта дорога дальше никуда не ведет? Мы находимся у конца наших слов, которые здесь становятся уже смутными, бестолковыми и невнятными. И однако только за их рубежом начинается то, что так необъятно и невыразимо в этой весне. Мистерия сумерек! Только лишь за пределами наших слов, там, куда не достигает мощь нашей магии, шумит та сумрачная неохватная стихия. Слово здесь разлагается на элементы и распадается, возвращается к своей этимологии, нисходит обратно в глубину, в темный свой корень. Как это в глубину? Мы понимаем это дословно. Вот темнеет, слова наши теряются среди неясных ассоциаций: Ахеронт, Орк, Преисподняя… Чувствуете, как сгущается мрак от этих слов, как слышится шорох кротовины, как повеяло подземельем, погребом, могилой? Что такое весенние сумерки? Еще раз задаем этот вопрос, этот пламенный рефрен наших исследований, на который нет ответа.

Когда корни деревьев жаждут говорить, когда под дерниной наберется слишком много прошедшего, давних повествований, прастарых историй, когда под корнями нагромоздится слишком много задышливого шепота, неартикулированного месива и того темного, бездыханного, что существует прежде всякого слова, – тогда кора деревьев чернеет и шершаво отпадает толстыми чешуйками, глубокими пластами, и открывается темными, как медвежий мех, порами сердцевина ствола. Надо погрузиться лицом в эту пушистую шкуру сумерек, и вот на несколько мгновений становится совершенно темно, глухо и бездыханно, как под крышкой. Тут следует присосаться глазами, как пиявками, к самой черной тьме, слегка принудить их, протиснуть сквозь непроницаемое, протолкнуть насквозь через глухую толщу почвы – и вот мы внезапно у меты, по другую сторону вещей; мы в глубине, в Преисподней. И видим…

Тут вовсе не темно, как можно было бы предполагать. Напротив, все внутри пульсирует светом. Само собой разумеется, это внутренний свет корней, бледная фосфоресценция, слабенькие жилки свечения, которыми, как мрамор, пронизана тьма, блуждающий светоносный бред вещества. Точно так же, когда мы спим, отрезанные от мира, далеко ушедшие в глубокой интроверсии, в возвратном странствии к себе, – мы ведь видим, явственно видим под сомкнутыми веками, поскольку в нас тогда внутренним смольем зажигаются мысли и мерцающе тлеют, пробегая вдоль длинных фитилей и вспыхивая в каждом узле. Так происходит в нас регрессия по всей линии, отход вглубь, возвращение к корням. Так в глубине мы ветвимся амнезией, вздрагивая от подземной дрожи, что пронизает нас, подкожно грезим всей бредящей поверхностью. Ибо только наверху, на свету – это надо сказать хотя бы раз – мы являемся трепещущим артикулированным пучком мелодий, светоносной жавороночьей высотой; в глубине же рассыпаемся бормотанием, шумом, безликостью нескончаемых историй.

Лишь теперь мы видим, на чем растет эта весна, почему она так несказанно печальна и тяжела от знания. Нет, мы ни за что бы не поверили, если бы не увидели собственными глазами. Вот они внутренние лабиринты, хранилища и житницы всего, вот они теплые еще могилы, прах и перегной. Прадревняя история. Семь слоев, как в древней Трое, коридоры, кладовые, сокровищницы. Сколько золотых масок, маска на маске, уплощенные улыбки, выеденные лица, мумии, пустые куколки… Здесь те самые колумбарии, ящички для умерших, в которых они лежат ссохшиеся, черные, как корни, и ждут своего часа. Здесь те самые огромные аптеки, где они стоят, выставленные на продажу, в капельниках, тиглях, банках. Стоят годами в длинных торжественных рядах на своих полках, хотя никто их не покупает. Быть может, они уже ожили за перегородками своих гнезд, уже вполне исцелились и теперь, чистые и благоуханные, как ладан, – щебечущие снадобья, пробудившиеся в нетерпении лекарства, утренние бальзамы и мази – взвешивают свой преждевременный вкус на кончике языка. Эти замурованные голубятни полны проклевывающихся клювиков и самого первого, пробного светозарного щебета. Как предутренне и преждевременно становится вдруг в этих длинных пустых шеренгах, где, глубинно отдохнув, ряды умерших пробуждаются – ради абсолютно нового рассвета!

* * *

Но это еще не конец, мы сходим глубже. Только без страха. Пожалуйста, дайте мне руку; еще шаг, и вот мы уже у корней, и тотчас становится ветвисто, сумрачно и благоуханно, как в густом лесу. Пахнет дерниной и гнилушками, корни блуждают в темноте, сплетаются, поднимаются, соки вдохновенно вступают в них, как в жадно пьющие насосы. Мы по другую сторону, у изнанки вещей, во тьме, подметанной перепутавшейся фосфоресценцией. Какое кружение, перемещения, толчея! Что за толпление и кишение, народы и поколения, тысячекратно размноженные илиады и библии! Что за странствия и суматоха путаница и многоголосица истории! Дальше эта дорога уже никуда не ведет. Мы на самом дне, у темных фундаментов, мы у Матерей. Это здесь находятся бесконечные тартары, безнадежные оссиановские пространства, горестные нибелунги. Это здесь великие питомники истории, фабулистические фабрики, туманные курильни сюжетов и сказок. И лишь сейчас становится понятен грандиозный и печальный механизм весны. Ах, она произрастает на историях. Сколько событий, сколько деяний, сколько судеб! Все, что мы когда-либо читали, все слышанные истории и все те, что чудятся нам с детства – нигде и никогда не слышанные, – здесь, именно здесь их дом и отчизна. Откуда бы писатели брали свои замыслы, где бы черпали отвагу придумывать, если бы не чувствовали за собой этих запасов, этих капиталов, этих стократных расчетов, которыми вибрирует Преисподняя. Какое переплетение шепотов, какой мурлыкающий гомон земли! О, твое ухо пульсирует неисчерпаемыми увещеваниями. Идешь с закрытыми глазами среди тепла шепотков, улыбок и предложений, и к тебе без конца пристают, тысячекратно покалывают вопросами, словно миллионами сладостных комариных жальцев. Им хочется, чтобы ты взял что-то от них, хоть что-нибудь, хотя бы щепотку этих бесплотных шепотливых историй, и воспринял в свою юную жизнь, и спас, и продолжал с этим жить. Ибо чем является весна, если не воскрешением историй? Она единственная среди этих бесплотных – живая, подлинная, холодная и ничего не ведающая. О, как же тянутся эти призраки к ее молодой зеленой крови, к ее растительному неведению – все эти привидения, ларвы, фантомы. И она принимает их в свой сон, беззащитная и наивная, и засыпает с ними, и просыпается на рассвете, и ничего не помнит. Потому-то она так тяжела от груза забытого и так грустна; ведь ей одной приходится жить за столько жизней, быть прекрасной за столько отвергнутых и пренебреженных… А для этого у нее лишь бездонный аромат черемухи, плывущий единым, вечным, нескончаемым потоком, в котором все… Ведь что значит забыть? Выросшая на старых историях новая зелень, мягкий зеленый налет, частый, светлый налет почек пробивается из всех пор, точь-в-точь как волосы у мальчиков на следующий день после стрижки. Как зеленится весна забвением, как эти старые деревья обретают сладостное и наивное неведение, как пробуждаются ветками, не обремененные памятью, уйдя корнями в давние истории! Зелень эта еще раз будет прочитывать все по слогам с самого начала и заново, и ею омолодятся истории и начнутся еще раз, словно они никогда не происходили.

Столько есть еще не рожденных историй. О, эти горестные хоры среди корней, эти перебивающие друг друга рассказы, эти неисчерпаемые монологи посреди внезапно взрывающихся импровизаций! Хватит ли терпения выслушать их? До самой старой услышанной истории были иные, которых вы не слышали, были безымянные предшественники, повествования без названий, огромные бледные и монотонные эпопеи, аморфные былины, бесформенные остовы, гиганты без лиц, застящие горизонт, темные тексты под вечерними драмами туч, а еще дальше – книги-легенды, книги, никогда не написанные, книги – вечные претенденты, книги пропавшие и блуждающие in patribus infidelium…[3]3

Букв, в стране неверных (лат.), в чужих краях.

[Закрыть]

* * *

Среди историй, что, невысказанные, теснятся у корней весны, есть одна, которая давно уже перешла во владение ночи, навсегда осела на дне окоемов – вечный аккомпанемент и фон звездных пространств. Каждую весеннюю ночь, что бы в ней ни происходило, эта история проходит стремительным шагом над беспредельным кваканьем лягушек и нескончаемым бегом мельниц. Муж тот идет под сыплющимся на него с жерновов ночи звездным мелевом, идет широким шагом по небу, кроя в складках плаща ребенка, – вечно в пути, в неустанном странствии сквозь бесконечные просторы ночи. О, великая скорбь одиночества, о, безмерное сиротство в огромности ночи, о, сияние далеких звезд! В этой истории время уже неизменно. Ежесекундно проходит она по звездным горизонтам, стремительно минует нас, и так будет всегда, потому что, выбитая однажды из колеи времени, стала она безмерной, бездонной, неисчерпаемой, сколько бы раз ни повторялась. Идет этот муж и прижимает к груди ребенка – мы намеренно повторяем этот рефрен, этот скорбный эпиграф ночи, чтобы выразить прерывистое постоянство похода, порой заслоняемого путаницей звезд, порой совершенно незримого из-за долгих немых разрывов, из которых сквозит вечность. Дальние миры подходят совсем близко – ужасающе яркие, посылают через вечность стремительные сигналы в немотствующих, неизреченных сообщениях, а он идет и все успокаивает и успокаивает девочку, монотонно, безнадежно, бессильный перед шепотом, перед леденяще сладостными уговорами ночи, перед тем единственным словом, в которое складываются уста тишины, когда ее никто не слушает…

Это история о похищенной и подмененной принцессе…

18

Когда же поздней ночью они возвращаются в просторную виллу посреди сада, в белую низкую комнату, где стоит длинное, черное, сверкающее фортепьяно и молчит всеми струнами, а к широкой стеклянной стене, как будто к окнам оранжереи, склоняется вся без изъятья весенняя ночь – бледная и моросящая звездами – и над прохладной белой постелью из всех флаконов и баночек плывет горький аромат черемухи, – тогда сквозь огромную бессонную ночь бегут тревоги, и сердце прислушивается и разговаривает во сне, и летит, и спотыкается, и всхлипывает в широкой, росной, роящейся мотыльками ночи, такой прозрачно-светлой и горчащей от черемухи… Ах, это горьковатая черемуха так расширяет бездонную ночь, и сердцу, утомленному полетами, забегавшемуся в счастливых погонях, хотелось бы на минутку заснуть на какой-нибудь надвоздушной границе, на какой-нибудь тончайшей грани, но каждый миг в бледной этой ночи без конца и краю распространяется на все пространство новая ночь еще бледней и еще бесплотней, и каждая разрисована светоносными линиями и зигзагами, звездными спиралями и следами блеклых полетов, тысячекратно исколота жальцами невидимых комаров, бесшелестных и сладких от девичьей крови, а неутомимое сердце опять уже что-то бормочет сквозь сон, невменяемое, запутавшееся в сложных звездных делах, в задышливой спешке, в блаженном, стократ повторяющемся лунном переполохе, вплетенное в бледные чары, в оцепенелые лунатические сны и летаргическую дрожь.

Ах, похищения и погони этой ночи, измены и шепоты, негры и рулевые, балконные решетки и ночные жалюзи, муслиновые платья и вуали, развевающиеся во время запыхавшегося бегства!.. Но наконец после внезапного помрачения приходит черной, глухой паузой тот самый миг – все марионетки лежат в своих коробках, все занавески задвинуты, и давно уже предопределенное дыхание спокойно ходит туда-сюда по все ширине этой сцены, меж тем как на успокоенном раскинувшемся небе рассвет беззвучно строит свои далекие белые и розовые города, свои светлые, вздутые пагоды и минареты.

19

Только для внимательного читателя Книги становится ясна и постижима природа этой весны. Вся утренняя подготовка дня, весь его ранний туалет, все колебания, сомнения и тщательность выбора открывают свою суть лишь посвященному в марки. Марки вводят его в сложную игру утренней дипломатии, в долгие переговоры, атмосферные лавирования, которые предшествуют окончательной редакции дня. Из рыжеватой мглы девятого часа – и это явственно видно – хотела бы высыпать пестрая и пятнистая Мексика со змеей, извивающейся в клюве кондора, высыпать, горячая и шершавая, яркой экземой, но в разрыве синевы, в высокой зелени деревьев попугай все повторяет «Гватемала», – повторяет упрямо, через равные промежутки, с неизменной интонацией, и от этого зеленого слова постепенно становится черешнево, свежо и лиственно. И вот так потихоньку среди затруднений и конфликтов происходит голосование, устанавливается порядок церемонии, дипломатический протокол дня.

В мае дни были розовые, как Египет. На рыночной площади блеск накатывал волнами и переливался через все границы. На небе нагромождения летних облаков, клубясь, стояли на коленях под прорывами сияния, вулканические, ярко обрисованные, и – Барбадос, Лабрадор, Тринидад – все заходилось красным, словно увиденное сквозь рубиновые очки, а в течение двух-трех ударов пульса, помрачений, через это красное затмение ударяющей в голову крови по небу плыл большой корвет Гвианы, стреляя всеми парусами. Он продвигался, надувшийся, хлопая парусиной, с трудом буксируемый на напрягшихся канатах под крики гребцов сквозь возмущение чаек и красный отсвет моря. Он разрастался на все небо, и во всю ширь распространялся громадный, запутанный такелаж – канаты, лестницы, прутки, – и, высоко гремя распятой парусиной, раскладывался многообразный, многоуровневый воздушный спектакль парусов, рей и брасов, в просветах которого появлялись маленькие юркие негритята и разбегались по этому полотняному лабиринту, теряясь среди знаков и фигур фантастического неба тропиков.

Затем декорации менялись, на небе в массивах туч происходила кульминация сразу трех розовых затмений, дымила сверкающая лава, обрисовывая светящейся линией грозные контуры облаков, и – Куба, Гаити, Ямайка – сердцевина света сходила вглубь, дозревала до еще большей яркости, доходила до самой сущности и внезапно изливалась чистейшая эссенция тех дней: шумливая океаничность тропиков, лазурности архипелагов, блаженных морских просторов и водоворотов, экваториальных соленых муссонов.

С альбомом в руках я читал эту весну. Разве не был он большим комментарием времен, грамматикой их дней и ночей? Эта весна склонялась по всем Колумбиям, Коста-Рикам и Венесуэлам, ибо что такое, в сущности, Мексика, и Эквадор, и Сьерра-Леоне, если не некая изысканная приправа, если не пряность, придающая остроты вкусу мира, непредельная и изощренная крайность, тупик благоуханий, в который утыкается мир в своих поисках, изведывая себя и упражняясь на всех клавишах.

Главное, не забыть – как Александр Великий, – что любая Мексика не предел, что она всего лишь переходная точка, через которую переступает мир, что за каждой Мексикой открывается новая Мексика – еще ярче – сверхцвета и сверхароматы…

20

Бьянка вся серая. Словно бы в ее смуглой коже присутствует какой-то растворенный ингредиент остывшего пепла. Думаю, прикосновение ее ладони превосходит все, что можно себе вообразить.

В ее дисциплинированной крови целые поколения дрессировки. Очень трогательно покорное подчинение требованиям такта, свидетельствующее о побежденной строптивости, о подавленных бунтах, тихих слезах по ночам и насилии над ее гордостью. Каждым своим движением она вписывается, исполненная доброй воли и грустного очарования, в положенные формы. Она не делает ничего сверх необходимого, каждый ее жест скупо отмерен, едва заполняет форму, входит в нее без энтузиазма, словно лишь из пассивного чувства долга. Из глубины этих преодолений Бьянка черпает свой преждевременный опыт, свое всеобъемлющее знание. Бьянка знает все. И она не посмеивается над этим своим знанием, ее знание серьезно и полно печали, а губы замкнуты над ним линией совершенной красоты – брови обрисованы с суровой аккуратностью. Нет, из своего знания она не черпает никаких поводов для снисходительного расслабления, мягкости и распущенности. Совсем напротив. Как будто на высоте той истины, в которую всматриваются ее печальные глаза, можно оказаться только с помощью напряженной бдительности, только при точнейшем соблюдении формы. И в этом безошибочном такте, в этой верности форме присутствует целое море печали и с трудом преодоленного страдания.

И все-таки, хоть и сломленная формой, она с победой вышла из-под ее власти. Но какой жертвой окупила она этот триумф!

Когда она идет – тоненькая, прямая – непонятно, чью гордость она с такой простотой несет в безыскусном ритме своей походки – то ли собственную побежденную гордость, то ли триумф правил, которым подчинилась.

Но зато когда она глянет прямым грустным взглядом, просто подняв глаза, то сразу же видит все. Молодость не уберегла ее от постижения тайного тайн. Ее тихая невозмутимость – это умиротворение после долгих дней слез и рыданий. Потому глаза ее подведены кругами, и в них есть влажный жгучий жар и та нескорая на расточительность, безошибочная целеустремленность взгляда.

21

Бьянка, чудная Бьянка – загадка для меня. Я изучаю ее упорно, отчаянно – и с отчаянием – при помощи альбома марок. Как это? Неужто альбом рассказывает также и о психологии? Наивный вопрос! Альбом – книга универсальная, он собрание всего знания о человеке. Разумеется, в аллюзиях, отсылках, недомолвках. Нужна определенная сообразительность, отвага сердца, определенный полет, чтобы найти нить, огненный след, молнию, пролетающую по страницам книги.

В подобных вещах нужно остерегаться лишь одного: убогой мелочности, педантичности, тупой дословности. Все связано между собой, все нити сходятся в единый клубок. Замечали ли вы, что в некоторых книгах между строчками пролетают стайками ласточки, целые строфы трепещущих заостренных ласточек? Надо читать по полету этих птиц…

Но я возвращаюсь к Бьянке. До чего трогательно прекрасны ее движения. Каждое из них, уже века назад предрешенное, безропотно принятое, совершается с обдуманностью, как будто она уже заранее знает ход всего процесса, неумолимую последовательность своей судьбы. Случается, когда я сижу напротив нее в аллее парка, у меня возникает желание взглядом задать ей вопрос, мысленно о чем-то попросить, и я пытаюсь сформулировать вопрос, просьбу. Но прежде чем мне это удается, она отвечает. Грустно отвечает – глубоким, сконцентрированным взором.

Почему голова у нее всегда опущена? Во что так внимательно, задумчиво всматриваются ее глаза? Неужели столь бездонно печально дно ее судьбы? И все-таки, несмотря ни на что, разве не несет она свою покорность с достоинством, словно так и должно быть, словно знание это, лишив ее радости, взамен одарило ее некоей неприкосновенностью, некоей высшей свободой, обретенной на дне добровольного послушания? Это придает очарование триумфа ее покорности и преодолевает покорность.

Она сидит напротив меня на скамейке рядом с гувернанткой, обе читают. Ее белое платье – я никогда не видел Бьянку в другом цвете – лежит на скамейке, как раскрывшийся цветок. Стройные смуглые ноги с невыразимым очарованием положены одна на другую. Прикосновение к ее телу, должно быть, безумно болезненно из-за сконцентрированной святости контакта.

Потом обе они закрывают книжки и встают. Мгновенным взглядом Бьянка принимает мое прощание и отвечает на него и, словно ничем не обремененная, удаляется извилистой и как бы танцующей походкой, мелодически вплетающейся в ритм широких, упругих шагов гувернантки.

22

Я обследовал вокруг все пространство майората. Несколько раз обошел обширную территорию, окруженную высоким забором. Белые стены виллы с ее верандами, просторными террасами представали передо мной все в новых и новых аспектах. За виллой простирается парк, переходящий потом в бездревесную равнину. Там стоят какие-то странные строения, полуфабричные, полуусадебные. Я приник глазом к щели в заборе, и то, что увидел, должно быть, является следствием зрительного обмана. В этой разреженной от жары весенней атмосфере иногда видятся удаленные предметы, отраженные порою многими милями мерцающего воздуха. И все равно голова у меня трещит от противоречивых мыслей. Надо справиться в альбоме.

23

Возможно ли это? Вилла Бьянки пользуется правом экстерриториальности? Ее дом находится под защитой международных договоров? К каким поразительным открытиям приводит меня изучение альбома! Знает ли кто, кроме меня, эту потрясающую истину? И однако же невозможно отмахнуться от всех улик и аргументов, которые альбом нагромождает вокруг этого пункта.

Сегодня я вблизи обследовал виллу. С неделю уже я кружил около огромных, искусных кованых ворот с гербом. Я воспользовался моментом, когда два больших пустых экипажа выехали из парка. Створки ворот были распахнуты настежь. Никто их не закрывал. Я вошел небрежным шагом, достал из кармана тетрадь для эскизов, сделал вид, будто зарисовываю, опершись о воротный столб, какую-то архитектурную деталь. Я стоял на усыпанной гравием дорожке, которой столько раз касалась легкая ножка Бьянки. Сердце у меня беззвучно замирало от счастливого страха, что вот сейчас в какой-нибудь балконной двери появится ее стройный силуэт в белом платье. Но все окна и двери были задернуты зелеными шторами. Ни единый звук не выдавал потаенной жизни этого дома. Небо на горизонте затягивалось тучами, вдали посверкивало. В жарком разреженном воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения. В тишине этого серого дня лишь белые стены виллы что-то говорили с беззвучным, но выразительным красноречием богато деталированной архитектуры. Ее легкое витийство растекалось плеоназмами, тысячекратными вариантами одного и того же мотива. По ярко-белому фризу в ритмических каденциях направо и налево бежали барельефные гирлянды и в нерешительности останавливались на углах. С высоты центральной террасы спускалась мраморная лестница – патетически и церемонно – между стремительно расступающимися балюстрадами и архитектурными вазами и, широко растекшись по земле, казалось, отступала в глубоком реверансе, подбирая свой пришедший в беспорядок наряд.

У меня поразительно обостренный инстинкт стиля. А этот стиль раздражал меня, тревожил чем-то необъяснимым. За его с трудом сдерживающим себя классицизмом, за внешне холодной элегантностью крылась неуловимая дрожь. Стиль этот был слишком жарким, слишком резко подчеркнутым, полон неожиданной остроты. Из-за капельки неведомого яда, впрыснутой в жилы этого стиля, его кровь стала черной, взрывчатой и опасной.

Внутренне дезориентированный, дрожа от противоречивых импульсов, я шел на цыпочках вдоль фасада виллы, распугивая спящих на лестнице ящерок.

Земля вокруг высохшего округлого бассейна была спекшаяся и еще голая. Лишь кое-где из трещин в почве пробивалась скудная фантастически-яростная зелень. Я вырвал пучок этой травы и спрятал в тетрадь для эскизов. Я весь трясся от внутреннего возбуждения. Над бассейном, колеблясь от зноя, стоял серый чрезмерно прозрачный и поблескивающий воздух. Барометр на ближнем столбе показывал катастрофическое падение давления. Вокруг царила тишина. Ни единая веточка не шелохнулась – безветрие. Вилла спала, опустив жалюзи, сверкая меловой белизной в безграничной мертвенности серой атмосферы. И вдруг, словно застой достиг критической точки, из воздуха выпал красочный фермент, и воздух распался яркими лепестками, мерцающим трепетаньем.

То были огромные отяжелевшие бабочки, попарно занятые любовной игрой. Еще с минуту неловкое подрагивающее трепетанье удерживалось в мертвой атмосфере. Бабочки попеременно чуть опережали друг друга и вновь соединялись в полете, тасуясь в потемневшем воздухе, словно колода цветастых высверков. Было ли то всего лишь быстрое разложение чересчур буйной атмосферы, фатаморгана воздуха, переполненного гашишем и причудами? Я ударил шапкой, и крупная плюшевая бабочка упала наземь, трепеща крыльями. Я поднял ее и спрятал. Одним доказательством больше.