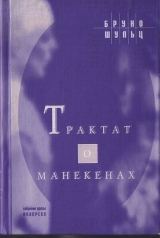

Текст книги "Трактат о манекенах"

Автор книги: Бруно Шульц

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)

1936

Республика мечты

Здесь на варшавском тротуаре в эти суматошные, пламенные и ошеломляющие дни я переношусь мыслью в далекий город моей мечты, возношусь взглядом над этой страной, равнинной, обширной и волнистой, как плащ Бога, брошенный красочным полотнищем у порога неба. Ибо страна эта вся целиком подкладывает себя небу, держит его на себе – многоцветно сводчатое, многообразное, со множеством внутренних галерей, трифориев, роз и окон, обращенных в вечность. Эта страна с каждым годом все больше врастает в небо, вступает в зори, наполняется блаженством в отсветах безмерной атмосферы.

Там, где карта страны становится совсем уже южной, выцветшей от солнца, потемневшей и опаленной летним зноем, как созревшая груша, там лежит, как кошка на солнцепеке, она – избранная земля, необыкновенная провинция, тот единственный в мире город. Вотще говорить о нем невеждам! Вотще объяснять, что этим длинным волнистым языком земли, которым дышит страна в летнюю жару, этим каникулярным мысом, устремленным к Югу, этим заливом, одиноко вонзившимся между смуглыми венгерскими виноградниками, – провинция та отделяется от страны и идет особо, в одиночку неизведанной дорогой, самостоятельно пытается быть вселенной. Город тот и та земля замкнулись самодостаточным микрокосмом, обосновались на собственный страх и риск на самом берегу вечности.

Пригородные садики стоят как бы на краю света и через заборы смотрят в безликую бесконечность равнины. Сразу же за рогатками карта страны становится безымянной и космической, как Ханаан. Над этим узким затерянным клочком земли вновь открылось небо, что глубже и обширней, чем где бы то ни было, небо огромное, как купол, многоэтажное и втягивающее в себя, полное недоконченных фресок и импровизаций, взлетающих драпировок и нежданных вознесений.

Как выразить это? Тогда как другие города развивались в направлении экономики, росли статистическими цифрами, количественно – наш город вступал в существенность. Здесь ничего не происходит понапрасну, ничего не случается без глубокого смысла и без преднамеренности. Здесь события отнюдь не эфемерные фантомы на поверхности, корни у них тут уходят в глубь вещей и достигают сути. Здесь каждую минуту что-то разрешается – в единичном числе и на вечные времена. Все дела происходят здесь только единожды и окончательно. Потому такая значительность, подчеркнутость, печаль во всем, что случается здесь.

Сейчас, к примеру, дворы утопают в крапиве и бурьяне, сараи и покосившиеся, обомшелые дворовые строеньица до подмышек погружены в гигантские лопухи, громоздящиеся до самых гонтовых крыш. Город стоит под знаком сорняков, дикой, яростной, фанатической растительности, устремляющейся ввысь дешевой, дрянной зеленью – заразной, злобной и паразитической. Сорняки горят, подпаленные солнцем, устьица листьев выдыхают пылающий хлорофилл; крапивные армии, буйные и прожорливые, пожирают цветочные культуры, вторгаются в сады, за ночь обрастают задние безнадзорные стены домов и сараев, свирепствуют в придорожных канавах. Поразительно, какая неистовая, тщетная и непродуктивная витальность таится в этой беззаветной крупице зеленой субстанции, в этом производном солнца и грунтовых вод. Из щепотки хлорофилла она вытягивает, выстраивает в пожаре летних дней буйную эту и пустую ткань, зеленый мякиш, сторично расплодившийся миллионами лиственных пластинок, окрашенных в зеленый цвет, пронизанных жилками, просвечивающих водянистой, вегетативной, травянистой кровью, пушистых и мохнатых, источающих острый, бурьянный, полевой запах.

В те дни заднее, выходящее во двор окно склада нашей лавки слепло от зеленого бельма и было заполнено зелеными отсветами, лиственными отблесками, бумажным шелестом, волнением растительной рвани, ужасающим буйством этой дворовой чудовищной преизобильности. Сходя в глубокую тень, склад мерцающе перелистывал все оттенки зелени, зеленые отсветы волнисто растекались по нему на всю подсводную глубину, как в шумящем листвою лесу.

Город, словно в столетний сон, впадал в это неистовство – теряя сознание от пожара, оглушенный сиянием, и спал, спал, оплетенный паутиной, заросший бурьяном, тяжело дышащий и пустой. В комнатах, зеленых от вьющихся растений на окнах, подводных и помутнелых, угасали, как на дне старой бутылки, племена мух, навеки плененные и замкнутые в болезненной агонии, которая выражалась в монотонных протяжных стенаниях, в гневном и жалобном жужжании. Окно помаленьку собирало на себя всю эту кружевную разнообразную фауну для предсмертного пребывания: огромных длинноногих комаров, которые долго обстукивали стены тихой вибрацией блуждающих полетов, прежде чем окончательно оседали уже мертвые и неподвижные на стеклах, целое генеалогическое древо мух и насекомых, выросшее на окошке, разветвившееся медлительными странствиями по стеклам, размножившееся поколениями изысканных крылатых созданий – синеватых, металлически-зеленых и стеклянистых.

Над витринами лавки тихо шелестят под жарким дуновением большие, светлые, слепые маркизы и пылают полосато и волнисто в солнечном сиянии. Мертвый сезон хозяйничает на пустых площадях, на выметенных ветром улицах. Далекие горизонты, вобравшие в себя сады, стоят в сверкании небосвода ослепленные, утратившие сознание, как будто только что слетели огромным сияющим полотнищем с пустоты небесной – светлые, пылающие, продранные на лету – и, через минуту уже изношенные, дожидаются нового заряда блеска, чтобы в нем обновиться.

Что делать в такие дни, куда бежать от зноя, от тяжелого сна, который в душные полуденные часы морой наваливается на грудь? Иногда мама в такую погоду нанимала экипаж, и все мы, стиснутые в его тесной коробке – приказчики с узелками на козлах либо цепляясь за рессоры, – выезжали за город, на «Горку». Мы въезжали в холмистый неровный пейзаж. Карета долго одиноко карабкалась в него между горбами полей, утопая чуть ли не по ступицы в золотой жаркой дорожной пыли.

Спины лошадей выпукло напрягались, блестящие крупы трудолюбиво круглились, ометаемые ежеминутно пушистыми ударами хвостов. Колеса неспешно перекатывались, визгливо поскрипывая осями. Ландо проезжало плоские выгоны, засеянные кротовинами, среди которых широко лежали коровы – розложистые и рогатые – огромные бесформенные бурдюки, заполненные мослами, суковатыми суставами и торчащими лопатками. Они возлежали монументально, как курганы, в их спокойных взглядах отражались далекие текучие горизонты.

Наконец мы останавливались на «Горке» около широкой каменной корчмы. Она стояла одиноко на водоразделе, выделяясь на небе покатой крышей, отграничиваясь от него двумя ее ниспадающими скатами. Лошади с трудом добирались до высокой кромки возвышенности и в задумчивости сами останавливались, словно у рогатки, разделяющей два мира. За этой рогаткой открывался вид на широкий ландшафт, прорезанный трактами, выцветший и опалесцирующий, как бледный гобелен, овеянный огромным голубоватым и пустым воздухом. С той далекой волнистой равнины долетал ветер, вздымал лошадям гривы и плыл дальше под высоким и чистым небом.

Здесь мы либо останавливались на ночь, либо отец давал знак, и мы въезжали в бескрайний, как карта, край, широко разветвившийся трактами. Перед нами на далеких крутых дорогах двигались едва различимые в такой дали экипажи, что опередили нас. Они тянулись по светлому шоссе, обсаженному черешнями, к маленькому еще в ту пору курорту, который приютился в узкой лесистой долине, полной родникового ропота, журчания текущей воды и шелеста листьев.

В те далекие дни нам с друзьями впервые пришла невозможная и абсурдная мысль отправиться в путешествие за пределы этого курорта, на земли уже ничьи, божьи, в спорное и нейтральное пограничье, где терялись рубежи государств, а роза ветров, как безумная, вертелась под высоким нагромождением небосклона. Там мы хотели укрепиться, обрести независимость от взрослых, полностью вырваться за пределы их сферы, провозгласить республику молодых. Намеревались мы там установить новое и независимое законодательство, создать новую иерархию мер и ценностей. Жизнь там должна была протекать под знаком поэзии и приключений, непрестанных озарений и удивления. Нам казалось, что достаточно только раздвинуть барьеры и границы условностей, старые русла, в которые заключено течение всех дел людских, чтобы в нашу жизнь ворвалась стихия, могучий поток непредвиденного, наводнение романтических приключений и сюжетов. Мы хотели отдать нашу жизнь на волю этого сюжетообразующего потока, вдохновенного прилива историй и происшествий, и пусть его вздувшиеся валы уносят нас, покорно и безвольно предавшихся ему. По сути, дух природы был великим сказителем. Из самого ее существа неудержимым потоком лилась многословность фабул и повестей, эпопей и романов. Бескрайная атмосфера вся была заполнена сталкивающимися сюжетными линиями. Нужно было только поставить под небом, полным фантомов, силки; достаточно было вбить кол, гудящий на ветру, и вот уже у его верхушки трепетали уловленные обрывки повествований.

Мы решили стать самодостаточными, создать новый принцип жизни, установить новую эру, еще раз конституировать мир, правда, в небольших пределах, только для нас, но в соответствии с нашими вкусами и склонностями.

То должна была быть крепость, блокгауз, укрепленный пост, господствующий над местностью, – полутвердыня, полутеатр, полулаборатория видения.

В ее орбиту должна была включаться вся природа. Как у Шекспира, этот театр входил в природу, ничем не ограниченный, врастающий в действительность, черпающий импульсы и вдохновение от всех стихий, вздымающийся и опадающий вместе с гигантскими приливами и отливами природных циклов. Там должен был находиться узловой пункт всех процессов, пронизающих безмерное тело природы, там должны были сходиться все сюжетные линии и фабулы, что смутно мерцали в ее беспредельной душе. Мы хотели, подобно Дон Кихоту, провести через нашу жизнь русло всех историй и романов, открыть ее границы для всех интриг, путаниц и перипетий, что завязываются в беспредельной атмосфере, пытающейся превзойти самое себя в фантастичности.

Мы мечтали о том, чтобы над окрестностями нависла неопределенная опасность, чтобы царила в них таинственная угроза. И в нашей крепости мы находили приют и укрытие от этой опасности, этой угрозы. По окрестностям бродили стаи волков, в лесах таились шайки разбойников. Ощущая сладкую дрожь и приятную тревогу, мы проектировали оборонительные сооружения, крепостные стены, готовились к осаде. Наши ворота впускали беглецов, спасающихся от разбойничьих ножей. Они находили у нас убежище и защиту. К воротам нашим на полном галопе подкатывали кареты, преследуемые хищниками. Мы оказывали гостеприимство высоким и таинственным незнакомцам. И терялись в домыслах, пытаясь разгадать их инкогнито. По вечерам все собирались в большой зале и при свете мерцающих свечей слушали разные истории и признания. И в какой-то миг интрига, пронизывающая эти рассказы, выходила из рамок повествования, вступала в наш круг – живая и жаждущая жертв, вплетая нас в свое небезопасное кружение. Неожиданные узнавания, внезапные открытия, неправдоподобные встречи врывались в наши жизни. Мы теряли почву под ногами: нам грозили перипетии, которые мы сами выпустили на волю. Издалека долетал волчий вой, а мы обсуждали романтические осложнения, сами наполовину втянутые в их водовороты, меж тем как за окнами текла необъятная ночь, полная несформулированных устремлений, пылких и безбрежных признаний, бездонная, неисчерпаемая, тысячекратно запутавшаяся сама в себе.

Не без причин возвращаются те давние мечты. На мысль приходит, что ни одна мечта, пусть даже самая нелепая и бессмысленная, не исчезает во вселенной. В мечте заключена некая жажда реальности, некое притязание, которое накладывает обязательство на реальность, незаметно перерастает в достоверность и в постулат, в долговую расписку, требующую покрытия. Мы давно отреклись от своих мечтаний о твердыне, но вот после стольких лет нашелся человек, который подхватил их, воспринял всерьез, человек наивный и исполненный в глубине души веры; он воспринял их дословно, за чистую монету, решился их осуществить, словно это так просто и беспроблемно. Я виделся с ним, беседовал. Глаза у него неправдоподобно синие; они созданы не для того, чтобы смотреть, а чтобы бездонно синеть, вглядываясь в мечту. Он рассказал мне, что когда приехал в эти края, на эти земли – еще не получившие названия, девственные и ничейные, – на него тотчас пахнуло поэзией и приключением; он увидел: в воздухе здесь витают готовые очертания и призрак мифа. В атмосфере он обнаружил преобразованный облик нашей концепции, планы, наброски фасадов и таблицы. Услышал зов, внутренний голос – как Ной, когда тот получил повеление и инструкции.

На него снизошел дух концепции, витавший в атмосфере. И он провозгласил республику мечты, суверенную территорию поэзии. На стольких-то моргах земли, на полотнище пейзажа, брошенном посреди лесов, он возгласил безраздельную власть фантазии. Наметил границы, заложил фундамент твердыни, превратил окрестности в огромный розовый сад. Комнаты для гостей, кельи для уединенных медитаций, трапезные, спальни… в парке укромные павильоны, беседки и бельведеры…

Если за вами гонятся волки или разбойники и вы доберетесь до ворот этой твердыни, вы спасены. Вас торжественно встречают, помогают снять пыльную одежду. Празднично одетый, блаженный и счастливый, вы вступаете в розовую сладостность воздуха, вас овевает елисейское дуновение. Где-то далеко остались города и заботы, дни и их суета Вы вошли в новую, праздничную, блистающую закономерность, сбросили с себя, как панцирь, собственное тело, отбросили маску гримасы, приросшую к лицу, раскуклились и освободились.

Синеглазый – не архитектор, скорей, он режиссер. Режиссер пейзажей и космических декораций. Искусство его состоит в том, что он подхватывает устремления природы, умеет читать ее тайные намерения. Ибо природа преисполнена потенциальной архитектурой, проектами и строениями. Разве строители великих столетий действовали иначе? Они вслушивались в широкий пафос открытых пространств, динамическую перспективу далей, безмолвную симметричность аллей. Ведь задолго до Версаля облака на бескрайнем небосводе летних вечеров принимали обличье просторно раскинувшихся эскуриалов, горделивых надвоздушных резиденций, пробовали себя в инсценизациях, в постановках, в безмерных и универсальных аранжировках. Гигантский театр необъятной атмосферы неисчерпаем в замыслах, планах, надвоздушных эскизах – он галлюцинирует гигантской вдохновенной архитектурой, облачной трансцендентальной урбанистикой.

У людских творений есть особенность: будучи завершенными, они замыкаются в себе, отрываются от природы, стабилизируются на своих основах. Творение Синеглазого не вышло из великих космических взаимосвязей, оно укоренено в них, наполовину очеловеченное, подобно кентавру, впряженное в великие периоды природы, еще не завершенное и продолжающее расти. Синеглазый приглашает всех к сотрудничеству, к продолжению, к строительству – все мы по природе своей мечтатели, братья из-под знака мастерка, все по природе созидатели…

Комета

1

Конец зимы в том году пребывал под знаком исключительно благоприятной астрономической конъюнктуры. Яркие предзнаменования календаря ярко расцветали на рубеже утр. Отблеск от пылающей красноты воскресений и праздников падал на половину недели, и дни эти холодно горели фальшивым соломенным огнем; обманувшиеся сердца на миг бились живей, ослепленные тем благовестным красным цветом, который ничего не благовещал и был всего лишь преждевременной тревогой, ярко-цветным календарным бахвальством, нарисованным пронзительной киноварью на обложке недели. После Богоявления, праздника царей-волхвов, мы ночи напролет просиживали над белым парадом блистающего канделябрами и серебром стола и без конца раскладывали пасьянсы. С каждым часом ночь за окном становилась все светлей, вся она была глазурованная и блестящая и полнилась безостановочно проклевывающимися засахаренным миндалем и леденцами. Месяц, неисчерпаемый трансформист, всецело погруженный в свои поздние лунные манипуляции, отправлял поочередно свои фазы, которые становились все светлей и светлей, выкладывался всеми фигурами преферанса, двоился во всех мастях. Зачастую уже днем, готовый загодя, он стоял на боку, латунный и тусклый – меланхолический валет со светящимся трефовым крестиком, – и ждал, когда придет его черед. Тем временем мимо его одинокого профиля, покойного и белого, бескрайним походом проходили нескончаемые небеса барашков, чуть закрывая его переливающейся чешуей из перламутра, в который под вечер сгущался цветастый небосвод. А потом дни листались уже совершенно пустые. Над крышами с грохотом пролетал вихрь, выдувал до самою дна остывшие печные трубы, выстраивал над городом воображаемые леса и этажи и рушил под треск стропил и ригелей эти громыхающие воздушные конструкции. Иногда в дальнем предместье вспыхивал пожар. Под медно-зеленым разодранным небом трубочисты обегали город на высоте крыш и галерей. И когда близ городских флюгеров и гребней кровель они перебирались со ската на скат, им в воздушной перспективе грезилось, будто ураган на миг приоткрывает обложки крыш над девичьими спаленками и тут же снова захлопывает эту огромную взбудораженную книгу города – ошеломляющее чтение на многие дни и ночи. Потом ветра утомились и прекратились. Приказчики вывесили в витрине лавки весенние ткани, и от мягких оттенков шерсти атмосфера тут же смягчилась. Она окрасилась лавандой, зацвела бледной резедой. Снег съежился, завился младенческим ягнячьим руном, насухо впитался в воздух, сошел, выпитый кобальтовыми дуновениями, вобранный в себя безмерным вогнутым небосводом. Кое-где в домах зацвели олеандры, уже открывали окна, и в отупелой задумчивости голубого дня комнату наполняло бездумное чириканье воробьев. Над чистыми площадями вдруг с пронзительным щебетом происходили мгновенные столкновения зябликов, щеглов и синиц, которые тут же разлетались в разные стороны – сметенные порывом ветра, смазанные, исчезнувшие в пустой синеве. От них в глазу не секунду оставались цветные мурашки – горстка конфетти, вслепую брошенная в светлое пространство, – и таяли на глазном дне в нейтральной лазури.

Начался преждевременный весенний сезон. У помощников адвокатов были спирально закрученные вверх усики, они носили высокие жесткие воротнички и служили эталонами элегантности и шика. В дни, омытые бурей, точно наводнением, когда вихрь с гулом несся высоко над городом, они, опираясь спиной о ветер, стояли с развевающимися полами, приподнимали цветные котелки, кланялись знакомым дамам и, полные самоотречения и деликатности, отводили глаза, чтобы не обречь своих избранниц на поклепы и оговоры. Дамы на миг утрачивали под ногами землю, испуганно вскрикивали, облепленные хлопающими подолами платьев, и, обретя вновь равновесие, с улыбкой отвечали на поклон. Бывало, ветер после полудня стихал, Аделя чистила на крыльце большущие медные кастрюли, которые металлически скрежетали под прикосновениями ее рук. Небо, затаив дыхание, недвижно стояло над гонтовыми крышами, ветвясь синими дорогами. Приказчики, посланные из лавки с каким-нибудь поручением, надолго застревали у кухонных дверей возле Адели, облокотясь на перила крыльца, опьяневшие от целодневного ветра, ощущая в голове сумятицу из-за оглушительного чириканья воробьев. Порыв ветра приносил издалека заблудившийся рефрен шарманки. Слов, которые произносили приказчики – вполголоса, как бы нехотя, с невинным выражением лица, было не слышно, хотя рассчитаны они были на то, чтобы смутить Аделю. Уязвленная до глубины души, она вспыхивала, злилась, яростно ругала их, а ее серое, помутневшее от весенних грез лицо шло полосами гнева и смеха. Приказчики опускали глаза с гнусным ханжеством, с низменным удовлетворением, оттого что удалось вывести ее из себя.

Проходили дни и вечера, обыденные события проплывали в сумбуре над городом, виденным с высоты нашего крыльца, над лабиринтами крыш и домов – в мутном свете тех серых недель. Лудильщики обходили улицы, громогласно предлагая свои услуги, порой могучий чих Шлёмы метил остроумным пуантом далекий расползающийся городской гомон; где-то на дальней площади полоумная Тлуя, доведенная дразнящими ее мальчишками, начинала плясать свою дикую сарабанду, высоко задирая юбки на радость черни. Дуновение ветра сглаживало, выравнивало эти взрывы, размазывало в однотонный и серый гул, равномерно растворяло над морем гонтовых крыш в молочном и дымном вечернем воздухе. Облокотясь на перила крыльца, Аделя, склоненная над далеким взволнованным шумом города, вылавливала из него самые звучные тоны, с улыбкой складывала заблудившиеся слоги, пытаясь вычитать некий смысл из этой широкой и серой, вздымающейся и опадающей монотонности дня.

Эпоха пребывала под знаком механики и электричества. И из-под крыл человеческого гения на мир высыпался целый рой изобретений. В богатых домах появились сигарницы, снабженные электрической зажигалкой. Поворачиваешь выключатель, и сноп электрических искр зажигает смоченный в бензине фитиль. Это пробуждало неслыханные надежды. Музыкальная шкатулка в форме китайской пагоды, стоило ее завести ключиком, тотчас начинала наигрывать миниатюрное рондо, кружась, как карусель. На поворотах колокольчики вызванивали трели, створки дверец распахивались настежь, являя взгляду вертящуюся шарманочную сердцевину, табакерочный триолет. Во всех домах устанавливали электрические звонки. Домашняя жизнь шла под знаком гальванизма. Катушка изолированного провода стала символом времени. В салонах молодые франты демонстрировали эффект Гальвани, и дамы бросали им пламенные взоры. Электрический проводник открывал путь к женским сердцам. После удавшегося эксперимента герои дня посылали воздушные поцелуи аплодирующим гостиным.

Недолго пришлось ждать, чтобы город зароился велосипедами разнообразных форм и размеров. Философский взгляд на мир обязывал. Всякий, кто признавал себя сторонником идеи прогресса, делал выводы и садился на велосипед. Первыми, разумеется, были помощники адвокатов в цветных котелках и с закрученными усиками, этот авангард новых идей, надежда и цвет нашей молодежи. Сверкая проволочными спицами, они въезжали на огромных бициклах и трициклах в толпу, раздвигая шумную чернь. Оперши руки на широкий руль, они с высоты седла маневрировали гигантским обручем колеса, который по извилистой и крутой траектории врезался в веселящийся сброд. Некоторыми из них овладевало апостольское неистовство. Вставая, как на стременах, на крутящихся педалях, они с высоты обращались к народу, предвещая новую, счастливую эру человечества – спасение посредством велосипеда… И, раскланиваясь на все стороны, катили дальше под рукоплескания публики.

И все-таки было что-то унизительно компрометирующее в этих великолепных и триумфальных проездах, был какой-то болезненный и тягостный диссонанс, от которого они кривились на вершине триумфа и скатывались в самопародию. Видимо, они и сами чувствовали это, когда, вися, как пауки, на филигранном аппарате, раскорячиваясь на педалях, точно большущие скачущие лягушки, по-утиному переваливались между широко катящимися обручами. Всего лишь один шаг отделял их от смешного, и в отчаянии они делали этот шаг, склонясь над рулем и удваивая скорость – превратившись в гимнастически кувыркающийся клубок резких движений. Ничего удивительного. Благодаря непозволительной остроте разума человек тут вторгался в сферу неслыханных облегчений, получаемых слишком дешево, ниже себестоимости, почти задаром, и эта диспропорция между вложением и результатом, это явное надувательство природы, сверхмерная оплата гениального трюка выравнивалось самопародией. Жалкие победители, мученики собственной гениальности, они катились среди стихийных взрывов смеха – так велика была комическая сила этих чудес техники.

Когда мой брат впервые принес из школы электромагнит и все мы с внутренним трепетом испытывали себя прикосновением таинственно вибрирующей жизни, замкнутой в электрическом контуре, отец высокомерно усмехался. В голове у него вызревала далеко идущая мысль, сходилась и замыкалась цепь давно возникших подозрений. Почему отец улыбался сам себе, почему его глаза, слезясь, закатывались в глубь орбит с насмешливо пародийной набожностью? Кто способен дать на это ответ? Может, за поразительными проявлениями таинственной силы он предчувствовал вульгарный трюк, грубую интригу, прозрачную махинацию? Именно этим днем датируется возвращение отца к лабораторным исследованиям.

Отцовская лаборатория была крайне проста: несколько кусков провода, свернутого в виде катушек, несколько банок с кислотой, цинк, свинец и уголь – вот и весь арсенал этого поразительного эзотерика.

– Материя, – говорил он, стыдливо опуская глаза и тихо прыская смехом, – материя, судари мои…

Он не досказывал фразу, давая понять, что напал на след гигантского розыгрыша, что всех нас, сидящих тут, чудовищно надули. Не поднимая глаз, отец тихо насмехался над этим извечным фетишем.

– Panta rhei![16]16

Все течет (лат.).

[Закрыть] – восклицал он и движением рук изображал вечное круговращение вещества.

Уже давно жаждал он мобилизовать кружащие в материи затаенные силы, разжидить ее жесткую застылость, проложить ей пути к всепроницаемости, перетеканию, панциркуляции, единственно присущей ее природе.

– Principium individuationis[17]17

Принцип индивидуализации (лат.).

[Закрыть] – вздор! – изрекал он, выражая тем самым свое бесконечное презрение к этому основополагающему людскому правилу.

Бросал он это мимоходом, бегая вдоль провода, прикрывал глаза и легонько прикасался к разным точкам электрической цепи, ощущая ничтожную разность потенциалов. Он делал на проводе насечки, наклонялся, прислушивался и буквально в тот же миг оказывался в десяти шагах дальше, чтобы повторить ту же операцию в другой точке контура. Казалось, у него десяток рук и десятка два чувств. Его распыленное внимание трудилось одновременно в сотне мест. Ни одна точка пространства не была освобождена от его подозрений. Он наклонялся, накалывал провод и внезапным прыжком, словно кот, бросался назад в намеченное место и – исполненный смущения, промахивался.

– Прошу прощения, – обращался он к изумленному зрителю, наблюдающему за его манипуляциями, – мне необходима та часть пространства, которую вы заполняете своей персоной. Не могли бы вы на минутку сдвинуться?

И он торопливо проделывал моментальные замеры, проворный и юркий, точно кенарь, стремительно прыгающий на судорогах своих целеустремленных нервов.

Металлы, опущенные в растворы кислот, покрывающиеся в мучительной этой ванне зеленоватым налетом, в темноте начинали проводить электричество. Пробужденные из оцепенелой мертвенности, они монотонно напевали, металлически пели, внутриатомно светились в непрекращающемся полусумраке тех траурных вечерних дней. Незримые заряды скапливались на полюсах и срывались с них, уходя в кружащуюся тьму. Едва ощутимый зуд, слепые кишащие токи обегали поляризованное пространство концентрическими линиями сил, круговоротами и спиралями магнитного поля. То здесь, то там сквозь сон сигнализировали аппараты, в перерывах глухой летаргии с запозданием, задним числом что-то рассказывали сами себе безнадежными звуками – тире, точка. Отец стоял посреди блуждающих токов, стоял с болезненной улыбкой, потрясенный этой заикливой артикуляцией, этой раз и навсегда замкнутой и безысходной недолей, что монотонно сигнализировала искалеченными полуслогами из невысвобожденной глубины.

В результате исследований отец дошел до поразительных выводов. Например, он доказал, что электрический звонок, основанный на принципе так называемого молоточка Ниффа, не более чем мистификация. Здесь не человек вламывался в лабораторию природы, но природа сама втягивала его в свои махинации, достигая через его эксперименты собственных, неизвестно на что направленных целей. Во время обеда отец касался ногтем большого пальца черенка ложки, лежащей в тарелке с супом, и тут же лампа начинала дребезжать звонком Ниффа. Любая аппаратура оказывалась излишним предлогом, была ни к чему, звонок Ниффа являлся точкой схождения определенных импульсов вещества, которые искали себе дорогу, используя людскую смекалку. Природа хотела и совершала, человек же был колеблющейся стрелком, челноком ткацкого станка, снующим то туда, то сюда по ее воле. Он был всего лишь элементом, составной частью молоточка Ниффа.

Кто-то обронил слово «месмеризм», и отец торопливо подхватил его. Круг его теории замкнулся, обрел свое последнее звено. В соответствии с этой теорией человек является всего лишь промежуточной станцией, временным месмерическим узлом токов, блуждающих там и сям в лоне вечной материи. Все изобретения, которыми он гордился, были ловушками, куда заманивала его природа, капканами неведомого. Эксперименты отца начинали приобретать характер магии и престидижитаторства, привкус пародийного жонглерства. Не буду говорить о всевозможных экспериментах с голубями, когда в процессе манипулирования палочкой он одного голубя разманипулировывал в двух, в трех, в десяток, чтобы потом постепенно, с трудом вманипулировать их обратно в палочку. Отец приподнимал цилиндр, и вдруг они, хлопая крыльями, поочередно вылетали, в полном составе возвращались в реальность, покрывали стол волнующейся, подвижной, воркующей стайкой. Иногда отец во время эксперимента внезапно прерывался, в нерешительности замирал, прикрыв глаза, и через несколько секунд семенящими шажками бежал в сени, где засовывал голову в душник печной трубы. Там было темно, глухо от сажи и блаженно, как в самом средоточии небытия; теплые воздушные токи блуждали вверх и вниз. Отец зажмуривался и какое-то время оставался в том теплом, черном небытии. Мы все чувствовали, что инцидент этот не относится к делу, выходит как бы за его кулисы, и внутренне закрывали глаза на этот побочный факт, принадлежащий совершенно иному порядку вещей.

В репертуаре отца имелись номера поистине обескураживающие, наполняющие неподдельной меланхолией. У стульев, что стояли у нас в столовой, были высокие спинки с красивой резьбой. То были гирлянды из листьев и цветов, исполненных в реалистической манере, но достаточно отцу было щелкнуть пальцами, и резьба вдруг обретала какую-то поразительно шутовскую физиономию, неуловимо насмешливое выражение, начинала подергиваться, многозначительно подмигивать, и выглядело это до того постыдно, казалось почти невыносимым, пока подмигивание не обретало совершенно определенной направленности, непреодолимой неотразимости, и вот уже то один, то другой из присутствующих удивленно вскрикивал: «Тетя Ванда, ей-богу, тетя Ванда!» – дамы взвизгивали, потому что это и вправду была тетя Ванда – как живая; да нет, она самолично пришла с визитом, сидела и вела нескончаемый монолог, не давая никому вставить слово. Отцовские чудеса разрушались сами, поскольку то было никакое не видение, а самая настоящая тетя Ванда во всей своей обыденности и заурядности, не допускавшей даже мысли о каком-либо чуде.