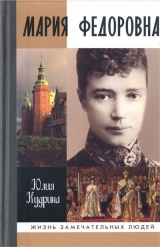

Текст книги "Мария Федоровна"

Автор книги: Юлия Кудрина

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 36 (всего у книги 42 страниц)

Давая оценку большевикам и той игре, которую они и Германия вели между собой, он замечал: «…Я думаю, что не ошибусь по поводу настоящих намерений немцев. Вы сами прекрасно знаете, что все наши теперешние правители находятся на содержании у Германии, и самые известные из них, такие как Ленин, Троцкий, Зиновьев, воспользовались очень круглыми суммами. Поэтому одного жеста из Берлина было бы достаточно, чтобы нас освободили. Но такого жеста не делают и не сделают, и вот по какой причине! В Германии полагают, что мы можем рассказать нашим находящимся там многочисленным родственникам о тех интригах, которые немцы в течение некоторого времени ведут здесь с большевиками. Поэтому в Берлине предпочитают, чтобы мы оставались в заточении и никому ничего не смогли поведать. Они забывают, что все это вопрос времени и что рано или поздно правда будет установлена, несмотря на все их уловки и хитрости».

В другом письме, касаясь этой темы, Николай Михайлович восклицал: «Увы, я, уже почти доживя до шестидесяти лет, никак не могу избавиться от германофобских чувств, главным образом после этого мрачного союза кайзера с большевиками, который однажды плохо обернется для Германии».

Не верил великий князь и в совместную акцию помощи со стороны трех скандинавских королевских домов, на которую рассчитывал датский посланник. 6 сентября 1918 года Николай Михайлович из своей кельи в Петропавловской крепости писал: «Господин министр! Осмеливаюсь подсказать Вам еще кое-какие идеи по поводу нашего освобождения. Если бы только возможное вмешательство в составе трех скандинавских королевств имело бы место, это было бы превосходно. Но, честно говоря, я не очень-то верю в подобные коллективные вылазки. Напротив, если бы Вы смогли действовать по собственному почину, то это изменило бы дело. В частности, если бы Вы сыграли на родственных связях, объединяющих меня и моего брата с ее Величеством Королевой…»

Гавриил Константинович, вспоминая о днях пребывания в Петропавловской крепости великого князя Николая Михайловича, писал: «Дядя Николай Михайлович (историк) часто выходил из своей камеры во время уборки, а иногда вечером, во время ужина, стоял у громадного подоконника в коридоре и, между едой, неизменно продолжал разговаривать и шутить со сторожами. Он был в защитной офицерской фуражке без кокарды и в чесучовом пиджаке. Таким я его помню в последнее наше свидание в коридоре…»

Понимая, что добиться освобождения великих князей с помощью Германии нереально, Харальд Скавениус в октябре-ноябре 1918 года предпринял шаги для организации их побега. Учитывая в целом благожелательное отношение охраны к великим князьям, он стал вынашивать планы подкупа охранников. Скавениус запросил Копенгаген о необходимости получения им для этой цели 500 тысяч рублей. Великая княгиня Мария Георгиевна, находившаяся в Лондоне, просила главу датского Ландсмандсбанка Эмиля Глюкштадта быть посредником в переводе денег в Петроград. 11 декабря 1918 года датский посол в Лондоне сообщил Харальду Скавениусу, что датская королевская чета готова предоставить в его распоряжение 500 тысяч рублей.

Освобождение казалось уже совсем близким. Подготовка к нему шла полным ходом. Об этом свидетельствует письмо великого князя Николая Михайловича Скавениусу от 5 октября 1918 года: «Новости по поводу моего освобождения, дошедшие до меня, хорошие, и теперь мне надо готовиться к тому, что, может быть, я окажусь на свободе. Не могли бы Вы мне сообщить через г-на Брюммера или Бирюкова о днях отплытия шведских пароходов, чтобы я смог к ним приспособиться. После этого мне нужно будет запастись какими-нибудь документами и бумагами для переезда из Стокгольма в Мальмё как для меня самого, так и для моего слуги…

Мой бедный брат Георгий страшно нервничает и худеет прямо на глазах, это последствие пребывания в тюрьме и тех несправедливостей, которые обрушились на его семью. Если я не добьюсь его освобождения одновременно с моим, то нужно будет, чтобы действовали с Вами совместно, я буду иметь честь сказать Вам это лично».

Разрыв дипломатических отношений между Данией и Советской Россией спутал все карты. Скавениус вынужден был покинуть Советскую Россию в декабре 1918 года.

Можно также предположить, что срыв планов освобождения великих князей из Петропавловской крепости произошел и по причине изменения в тот момент кадрового состава руководства тюрьмы. Член ВЧК, комиссар Богданов, который помог выйти из тюрьмы великому князю Гавриилу Константиновичу, а также Н. Брасовой, был уволен большевиками и на его место, по свидетельству Антонины Романовой, назначили «некую Яковлеву», которая решила не выпускать Романовых.

6 января 1919 года великий князь Николай Михайлович направил письмо наркому просвещения А. В. Луначарскому. В нем говорилось:

«…Седьмой месяц пошел моего заточения в качестве заложника в Доме предварительного заключения. Я не жаловался на свою судьбу и выдержал молча испытания. Но за последние три месяца тюремные обстоятельства изменились к худшему и становятся невыносимыми. Комиссар Трейман – полуграмотный, пьяный с утра до вечера человек, навел такие порядки, что не только возмутил всех узников своими придирками и выходками, но и почти всех тюремных служителей. В любую минуту может произойти весьма нежелательный эксцесс.

За эти долгие месяцы я упорно занимаюсь историческими изысканиями и готовлю большую работу о Сперанском, несмотря на все тяжелые условия и недостаток материалов.

Убедительно прошу всех войти в мое грустное положение и вернуть мне свободу. Я до того нравственно и физически устал, что организм мой требует отдыха, хотя бы на три месяца. Льщу себя надеждою, что мне разрешат выехать куда-нибудь, как было разрешено Гавриилу Романову выехать в Финляндию. После отдыха готов опять вернуться в Петроград и взять на себя какую угодно работу по своей специальности, поэтому никаких коварных замыслов не имел и не имею против Советской власти.

Николай Михайлович Романов6 января 1919 г. Дом предварительного заключения, камера № 207».

Ответа не последовало.

Между тем влиятельные силы в самой Советской России пытались освободить великих князей. Сохранились документы, свидетельствующие о ходатайствах за великого князя Гавриила Константиновича со стороны Горького. Лечащий врач великого князя И. И. Манухин 19 августа 1918 года обратился с письмом к управляющему делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевичу. «Тяжелый тюремный режим, в котором сейчас находится такой серьезный больной, – писал он, – является для него, безусловно, роковым; арест в этих условиях, несомненно, угрожает опасностью для его жизни. Об этом только что сообщено мною и врачам Дома предварительного заключения Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией.

Узнав там, что арест гражданина Г. К. Романова проведен по распоряжению Совета Народных Комиссаров, я обращаюсь к Вам и Совету Народных Комиссаров с просьбой изменить условия его заключения, а именно, перевести арестованного в частную лечебницу под поручительство старшего ее врача (а если этого недостаточно, то и под мое личное поручительство)… Он никуда не уйдет и явится по первому Вашему требованию. Я прошу хотя бы об этом».

Как пишет в своих воспоминаниях Гавриил Константинович, в один прекрасный день комиссар тюрьмы по фамилии Богданов показал ему бумагу, в которой говорилось, что его переводят в клинику Герзони.

Позже выяснилось, что в это время в клинике находилась жена великого князя Михаила Александровича Н. Брасова, переведенная туда тоже из Дома предварительного заключения и тоже при содействии комиссара Богданова. Во время встречи с Антониной Романовой комиссар «Б.» заявил ей, что ни она, ни великий князь не имели права «ни под каким видом встречаться и разговаривать» с Брасовой. В заключение разговора комиссар добавил, что «в случае нарушения этого условия муж ваш и вы будете арестованы». В это же время, вспоминала Антонина Романова, жена Горького Мария Федоровна Андреева также предупредила ее, что нахождение князя Гавриила Константиновича в клинике по соседству с Н. Брасовой может кончиться арестом князя, и потому предложила ей вместе с мужем переехать на квартиру Горького. «Без разрешения комиссара „Б.“, – свидетельствовала супруга великого князя, – я этого сделать не могла. Он дал мне его, и я прямо из его кабинета позвонила Горькому по телефону. Начав разговор, я затем передала трубку „Б.“. Он переспросил Горького о нашем переезде и хотел кончить разговор, но Горький, по-видимому, его еще о чем-то просил, и я услышала: „Нет, Павла Александровича я не выпущу. Он себя не умеет вести. Ходит в театры, а ему там устраивают овации“».

В российских архивах сохранилась телеграмма петроградской ЧК на имя управделами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевича от 22 октября 1918 года: «Гавриил Романов арестован как заложник содержится квартире Горького болен сильной степени туберкулезом». Против освобождения из тюрьмы больного князя был Ленин. В телеграмме от того же 22 октября 1918 года на имя Зиновьева (также сохранившейся в архивах) он высказал свое личное мнение по этому вопросу: «Боюсь, что Вы пошли чересчур далеко, разрешив Романову выезд [в] Финляндию. Не преувеличены ли сведения о его болезни? Советую подождать, не выпускать сразу в Финляндию. Ленин».

За Гавриила Константиновича просил Ленина М. Горький. 18–19 ноября 1918 года он направил Ленину из Петрограда письмо следующего содержания:

«Дорогой Владимир Ильич! Сделайте маленькое и умное дело – распорядитесь, чтобы выпустили из тюрьмы бывшего князя Гавриила Константиновича Романова. Это – очень хороший человек, во-первых, и опасно больной, во-вторых.

Зачем фабриковать мучеников? Это вреднейший род занятий вообще, а для людей, желающих построить свободное государство, – в особенности. К тому же немножко романтизма никогда не портит политика. Вам, вероятно, уже известно, что я с А. В. Луначарским договорился о книгоиздательстве. С этим делом нужно торопиться, и я надеюсь, что Вы сделаете все, зависящее от Вас, для того, чтобы скорее поставить это громадное дело на рельсы. Выпустите же Романова и будьте здоровы.

А. Пешков».

Письмо Горького Ленину через врача Манухина попало в руки Антонины Романовой, которая направила его в Москву со своей горничной. Последняя встретилась там с сыном Горького и вручила ему послание.

Вскоре Гавриил Константинович переехал на квартиру Горького. Антонина Романова вспоминала: «Горький нас встретил приветливо и предоставил нам большую комнату в четыре окна, сплошь заставленную мебелью, множеством картин, гравюр, статуэтками и т. п. Комната эта скорее походила на склад мебели, которая, как мы потом узнали, вся продавалась, и в ней часто бывали люди, осматривавшие и покупавшие старину. Устроились мы за занавескою… Муж ни разу не вышел. Обедали мы за общим столом с Горьким и другими приглашенными. Бывали часто заведомые спекулянты, большевистские знаменитости и другие знакомые. Мы видели у Горького Луначарского, Стасова. Хаживал и Шаляпин. Чаще всего собиралось общество, которое радовалось нашему горю и печалилось нашими радостями. Нам было в этом обществе тяжело».

В. Ходасевич, часто навещавший тогда Горького, вспоминал: «Каждый вечер у него собирались люди. Приходили А. Н. Тихонов и З. И. Гржебин… Приезжал Шаляпин, шумно ругавший большевиков. Однажды явился Красин… Выходила к гостям Мария Федоровна. Появлялась жена одного из членов Императорской фамилии, сам он лежал больной в глубине горьковской квартиры».

Позже Гавриилу Константиновичу удалось через Финляндию вырваться из «объятой красным пламенем» Советской России. В этом ему помогла и Мария Федоровна Андреева, занимавшая тогда пост комиссара театров и зрелищ Петрограда. Свидетельства этого факта содержатся и в воспоминаниях бывшего политического деятеля России В. Н. Коковцова, жена которого также обращалась к Андреевой за аналогичной помощью.

Остальных великих князей постигла трагическая судьба, хотя за их освобождение выступали писатели и советские организации. Так, специальное обращение на имя Совнаркома было направлено членами Академии наук, в нем содержалась настоятельная просьба освободить из тюрьмы 60-летнего великого князя Николая Михайловича, являвшегося, как говорилось в обращении, на протяжении многих лет председателем Императорского Исторического общества. Вопрос о возможном освобождении Николая Михайловича был поставлен на повестку дня заседания Совнаркома 16 января 1919 года. Докладывал председатель Вологодского губернского исполкома Совдепа и по совместительству член Вологодского исполкома РКП(б) Ш. Элиава. Он сказал: «Никаких конкретных данных, изобличающих Н. Романова в контрреволюционной деятельности, у меня не имеется. За время пребывания Романова в Вологде в ссылке (с апреля по июль 1918 года) наблюдение установило частые сношения Романова с японским посольством. Вообще он вел в Вологде замкнутый образ жизни. Из личных бесед с ним я вынес впечатление о нем, как о человеке большого ума и хитром. Вообще я считаю, что он для нас совершенно не опасен».

Вопрос об освобождении князя так и не был решен. Просил за него и М. Горький. Устная резолюция большевистских лидеров звучала, однако, довольно определенно: «Революции не нужны историки».

Существует версия, что именно Ленин поторопил ЧК вынести смертный приговор всем четверым бывшим великим князьям. В 1919 году по постановлению Чрезвычайной комиссии были расстреляны 3456 человек. По другим данным, в одном Киеве в шестнадцати киевских «чрезвычайках» погибло не менее двенадцати тысяч человек. В Саратове было расстреляно 1500 человек. При усмирении рабочей забастовки в Астрахани погибло не менее двух тысяч человек, в Туркестане за одну ночь было перебито свыше двух тысяч человек.

М. И. Лацис, один из руководителей ВЧК, в эти дни писал: «Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность „красного террора“».

Но даже в то время в общем хоре жаждавших крови звучали голоса, осуждавшие террор. 6 февраля 1919 года в московской газете «Всегда вперед» была опубликована статья Ю. Мартова под названием «Стыдно». В ней говорилось: «Какая гнусность! Какая ненужная жестокая гнусность, какое бессовестное компрометирование русской революции новым потоком бессмысленно пролитой крови! Как будто недостаточно было уральской драмы – убийства членов семьи Николая Романова? Как будто недостаточно, что кровавая баня помогла русским контрреволюционерам в их агитации в Западной Европе против революции…

Когда в августе они были взяты заложниками, Социалистическая академия, которую вряд ли заподозрят в антибольшевизме, протестовала против ареста Николая Михайловича как ученого (историка), чуждого политике. Теперь и этого мирного исследователя истории – одного из немногих интеллигентных Романовых – застрелили как собаку. Стыдно! И если коммунисты, если революционеры, которые сознают гнусность расстрела, побоялись заявить протест, чтобы их не заподозрили в симпатиях к великим князьям, то вдвойне стыдно за эту трусость – позорный спутник всякого террора!»

В ночь на 30 января 1919 года великие князья раздетыми были выведены на мороз, одного из них, больного, несли на носилках. Грянули выстрелы, и все четверо пали на землю. Тела их были свалены в общую могилу, где нашли свое последнее пристанище другие русские люди, также невинно расстрелянные за несколько часов до этого. В официальном сообщении большевистских властей говорилось, что великие князья расстреляны как «заложники» за убийство в Германии вождей немецких коммунистов Розы Люксембург и Карла Либкнехта.

19 февраля Мария Федоровна со свойственным ей пророчеством написала своей сестре: «Боюсь, у Вас вовсе не понимают, какой опасности подвергаются все страны, если вы в самом скором будущем не окажете нам действительной помощи в деле уничтожения этих исчадий ада (большевиков). Ведь это ужасная зараза, как чума распространяющаяся повсюду…»

Однако многие в Европе уже тогда понимали, что означает большевизм для Европы и мира.

В 1918–1919 годах, после поражения Германии, когда страны Центральной Европы испытывали последствия социальных потрясений, многие в Дании были напуганы, как писали датские газеты, «красной волной», двигавшейся с Востока на Запад. Подобные страхи поддерживались троцкистскими лозунгами «мировой революции». Когда правительства Англии, Франции и США наряду с прямой интервенцией и поддержкой антибольшевистских сил объявили об экономической блокаде России, правительство Дании в октябре 1918 года разорвало с ней дипломатические отношения. Однако, по заявлению датской стороны, эта акция была вызвана не политическими причинами, а исключительно «ухудшением здоровья» представителей миссии. В свою очередь, члены большевистской миссии во главе с Я. З. Сурицем были задержаны в Копенгагене до момента выезда всех датчан из России.

Вернувшись в Данию, X. Скавениус активно выступил за интервенцию в Советскую Россию. В меморандуме «Русские проблемы», обращенном к главам государств в 1919 году на конференции в Париже, он охарактеризовал большевизм как явление, «чуждое европейским традициям», являющееся не внутренней проблемой России, а серьезной международной проблемой. Взгляды X. Скавениуса разделял глава Трансатлантической компании крупный финансист X. Плюм. Он нашел сторонников в США, Франции, Англии и создал так называемую Международную Русскую лигу, ведавшую вербовкой добровольцев для отправки их в Россию. Многие члены миссии датского Красного Креста, действовавшего в России до 1919 года (В. О. Филипсен, Фольмер Хансен и др.), а также генеральный консул в Москве К. Ф. Саксенхаузен вошли в Русскую лигу. В феврале 1920 года в Копенгагене под руководством X. Скавениуса был создан так называемый Комитет возрождения России. Плюм поддерживал связь с Юденичем, Колчаком и Маннергеймом. Крупные банки (Крестьянский и Глюкштадта), потерявшие значительные вклады в России, финансировали, с одобрения правительства, отправку добровольцев в вооруженный корпус Вестенхольд, предназначавшийся для интервенции в прибалтийские государства.

Планы Русской лиги поддерживали некоторые политические и военные деятели Антанты, сторонники создания «санитарного кордона» из государств Прибалтики, Финляндии и Польши. Они надеялись, что таким образом удастся воспрепятствовать распространению революционного влияния на Запад. Обсуждались планы создания различных военно-политических блоков, таких как балтийско-скандинавская лига, скандинавская, финляндская, эстонская, шведско-эстонская федерации или балтийская лига. Эти планы внушали большевикам серьезные опасения.

Активную роль в подготовке интервенции, экономической и политической блокады Советской России играла бывшая царская миссия в Копенгагене во главе с бароном Мейендорфом и военным атташе С. Потоцким. Последнему удалось сформировать в Копенгагене полк «Свободная Дания». Документы личного архива С. Потоцкого, хранящиеся в Государственном архиве Дании, свидетельствуют, что в соответствии с особым соглашением, заключенным между генералом Марушевским, представлявшим так называемое Временное правительство Северной области России, и капитаном датской армии Паллуданом, в Копенгагене и Стокгольме было создано Специальное бюро для сбора и отправки датских и шведских добровольцев на север России.

Планы Русской лиги не нашли все-таки официальной поддержки у правительства Дании и натолкнулись на противодействие со стороны левых сил, выступавших за установление дипломатических отношений между двумя странами. В результате так называемой частной вербовки из Дании в Эстонию в 1918–1919 годах прибыло всего 225 добровольцев, в том числе полевой лазарет в составе пяти врачей и двенадцати медсестер.

Философ Бердяев в своей книге «Размышления о русской революции» напишет, что «революция произошла не только в России, но произошла и „мировая революция“, мировой кризис, подобный падению античного мира».

Дань скорбного уважения русской трагедии выразит в книге «Мировой кризис» Уинстон Черчилль: «…Немцы послали Ленина в Россию с обдуманным намерением работать на поражение России. Не успел он прибыть в Россию, как… собрал воедино руководящие умы… самой могущественной секты во всем мире и начал действовать, разрывая на куски все, чем держалась Россия и русский народ…»

Представители русской элиты, вынужденные после революции покинуть свою родину, дали оценку тем силам, которые в 1917 году захватили Россию. Философ И. Ильин в 1922 году писал: «Пять лет прожил я в Москве при большевиках, я видел их работу, я изучал их приемы и систему, я участвовал в борьбе с ними и многое испытал на себе. Свидетельствую: это растлители души и духа, безбожники, бесстыдники, жадные. Лживые и жестокие властолюбцы. Колеблющийся и двоящийся в отношении к ним – сам заражен их болезнью; договаривающийся с ними – договаривается с диаволом: он будет предан, оболган и погублен. Да избавит Господь от них нашу родину! Да оградит Он от этого и от этой муки остальное человечество!»

Великий русский писатель И. А. Бунин так отзовется о большевизме: «Я лично совершенно убежден, что низменнее, лживее, злей и деспотичней этой деятельности еще не было в человеческой истории даже в самые подлые и кровавые времена».