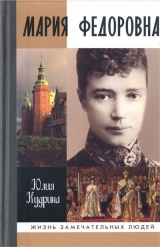

Текст книги "Мария Федоровна"

Автор книги: Юлия Кудрина

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)

В ноябрьские дни 1918 года большевики праздновали свою победу. В эти дни патриарх Тихон, в лице которого Церковь обрела голос огромной обличительной силы, выступил со своим знаменитым посланием: «Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян служить призраку мировой революции.

Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть… Но какими бы деяниями ни прикрывались бы злодеяния, убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами и преступлениями…»

Бывшую российскую императрицу волновало то, что происходило на Русской земле. Она, в частности, не могла поверить сообщениям о том, что офицеры русской армии, для того чтобы выжить, предавали других – своих же офицеров, за которыми шла настоящая слежка. В ее дневниковой записи от 9 сентября 1918 года есть строки: «Это настолько гнусно, и с трудом верится, что такое возможно».

С посещавшими ее офицерами императрица старалась направить письма своим родным в Данию и Англию. 7 сентября она писала сестре: «…Я встречалась с некоторыми лицами, бывавшими в последнее время в разных концах страны, и они говорят, что у людей раскрылись глаза, они понимают теперь, как их обманули, и желают только его (Николая И. – Ю. К.)возвращения.

Все недовольны нынешним режимом, который принес лишь несчастья, спровоцировал беспорядки и вверг страну в хаос. Люди только и думают о том, чтобы все это наконец прекратилось, чтобы они снова могли бы жить в мире и спокойствии, ибо им надоели все эти ужасы, которые больше невыносимы. Но я-то уж наверняка до этого не доживу, ведь возвращение порядка и спокойствия займет бесчисленное количество лет. Легко взорвать здание, но сколько времени потребуется на его восстановление».

Люди разных социальных слоев и разных политических взглядов в эти дни заявляли о своей приверженности царю и царской России. Все шире распространялись настроения за возвращение дореволюционных порядков монархической России. В августе 1918 года, когда лозунг Учредительного собрания был изжит, главнокомандующий армией генерал М. В. Алексеев, сыгравший большую роль в отстранении от власти Николая II, публично заявил, что народ тоскует по монархии. В сентябре Алексеев скончался от сердечного приступа.

Генерал А. Деникин в своих воспоминаниях писал: «Никакого озлобления лично против него (Николая II. – Ю. К.)и против царской семьи не было. Все было прощено и забыто. Наоборот, все интересовались их судьбой и опасались за нее».

К мысли о необходимости возрождения царской власти приходили не только крестьяне и рабочие, но и часть либеральной интеллигенции, однако многие либералы хотели монархии «послушной». Один из таких монархистов, Б. Э. Ноль-де, в 1918 году заявил: «Конечно на восстановление у нас в России Бурбонов мы, левые, несогласны, но на Орлеанов – пожалуй». Выставляли даже кандидатуру на царский престол – великого князя Дмитрия Павловича – того, кто принимал участие в убийстве Распутина.

Критикуя ту часть интеллигенции, которая способствовала падению старого режима, философ В. В. Розанов в книге «Революция и интеллигенция» писал: «Насладившись в полной мере великолепным зрелищем революции, наша интеллигенция приготовилась надеть свои подбитые мехом шубы и возвратиться в свои уютные хоромы, но шубы оказались украденными, а хоромы были сожжены».

В эту тяжелую тревожную осень Марию Федоровну посетило множество лиц, среди которых были: бывший министр финансов России П. Л. Барк, позже в эмиграции он состоял на службе английского королевского двора и участвовал в доставке шкатулки с драгоценностями императрицы Марии Федоровны после ее смерти в Лондон и в дальнейшей продаже их английскому королевскому дому; А. И. Спиридович – управляющий дворцовой комендатурой, сопровождавший царя в Ставку в феврале 1917 года; протопресвитер армии и флота при Ставке Верховного главнокомандующего Г. И. Шавельский. Среди приезжавших к императрице с визитом была и Анна Карловна Бенуа, супруга русского художника, историка и критика А. Н. Бенуа. 25 октября Мария Федоровна приняла брата графини Гендриковой – А. Гендрикова, который безуспешно пытался разыскать свою сестру в Сибири. «Как все это печально. Он очень славный и трогательный человек, но какой ужас ему пришлось пережить, ведь его засадили в дом для умалишенных».

Все посещавшие императрицу лица с горечью констатировали, что в России совершилась революция против всего, чем держалась не только Россия и русский народ, но и вся Европа, и весь христианский мир.

Русские философы И. Ильин, С. Франк, С. Булгаков были едины во мнении, что когда в России рухнула монархия – рухнула единственная опора в народном сознании всего государственно-правового и культурного уклада жизни.

Крымская развязка. Отъезд

В октябре 1918 года в Крыму вспыхнула эпидемия испанки. 2 октября из поездки в Новороссийск вернулся совершенно больным муж Ольги Александровны – Н. А. Куликовский. Одновременно с ним слегли Ольга, казак Т. Ящик и кучер Марии Федоровны. Нездорова была дочь Ксения, в тяжелой форме протекал грипп у ее сыновей, особенно у Федора. Мария Федоровна тоже перестала выходить – мучили кашель и насморк. Все заболевшие находились под наблюдением лейб-медика Б. З. Малама. Число заболевших быстро росло. С высокой температурой грипп протекал у Д. И. Джамбакуриани-Орбелиани – адъютанта великого князя Александра Михайловича. Болели Софья Владимировна Ден, урожденная Шереметева, супруга флигель-адъютанта Д. В. Дена. Имелись и смертельные случаи: от гриппа скончался Александр Толстой – муж графини И. М. Толстой, урожденной Раевской, с которым она прожила около трех лет.

Различного рода информация политического характера, правда с большим запозданием, проникала в Крым. Адмирал Вяземский регулярно знакомил Марию Федоровну с содержанием газет. «Несколько удачных статей Шульгина прочитали вслух вместе», – записала в эти дни в дневнике императрица.

24 сентября пришло сообщение, что германский император Вильгельм предложил приостановить военные действия и начать мирные переговоры. «Я, – писала по этому поводу вдовствующая императрица, – находилась в таком душевном состоянии, что даже не смогла порадоваться за других, ибо полагала, что ни нам, ни нашей несчастной стране уже ничто не поможет! Напротив, я расплакалась – к своему стыду». Вечером Мария Федоровна в экипаже отправилась в Дюльбер, чтобы повидаться и обсудить последние новости с великим князем Николаем Николаевичем. В разговоре с императрицей Николай Николаевич высказал мнение, что предложение Вильгельма «в наших интересах». «Дай-то Бог!» – записала в дневнике императрица.

26 сентября исполнилось шесть месяцев со дня кончины князя Шервашидзе. В церкви Ай-Тодора была отслужена панихида, на которой присутствовали Мария Федоровна и близкие к ней люди. Императрица всегда относилась к князю с большим уважением и доверием и теперь остро ощущала «эту огромную утрату».

Приехавшая из Дании Демидова 3 октября передала императрице письмо от датского короля Кристиана X, которое глубоко ранило ее сердце.

«Все они, – записала Мария Федоровна в дневнике, – верят, что ужасные слухи о моем Ники – сущая правда». В ответном письме, направленном тогда же в Копенгаген, она писала: «Ужасающие слухи о моем бедном любимом Ники, кажется, слава Богу, не являются правдой, т. к. после нескольких недель ужасного ожидания я поверила в то, что он и его семья освобождены и находятся в безопасности. Можешь представить себе, каким чувством благодарности к Нашему Спасителю наполнилось мое сердце! Я ничего не слышала от него с марта, когда они были еще в Тобольске, так что ты можешь представить себе, какими страшными для меня были все эти месяцы.

Теперь, когда со всех сторон мне говорят об этом [что Николай жив], ведь я же должна надеяться, что это действительно правда. Дай-то Бог!.. Ужасно быть отрезанным от всех когда-то любимых и даже не получать писем – единственного утешения в долгой разлуке.

В данный момент мы живем свободно и спокойно, надеясь на светлые времена. Мы все здоровы. Сын Ольги бегает сейчас вокруг, и он такой милый, и всегда в хорошем настроении. Это радость видеть, как она (Ольга. – Ю. К.)счастлива. Она и Ксения просят меня кланяться тебе и Александрине (королева Дании. – Ю. К.)».

Осенью в Крым с семьей приехала княгиня Лидия Леонидовна Васильчикова. Она с трудом вырвалась из Петрограда, где была подвергнута допросу в ЧК. В своих воспоминаниях она подробно описывала разговор, состоявшийся между ней и Марией Федоровной на следующий день после приезда: «Императрица во всех подробностях расспросила меня про мое пребывание в Петербурге и Москве, про условия жизни, настроение жителей, допрос Урицким и заключение в ЧЕК’а. „Мне говорили, что вы сидели в одной камере с Н. С. Брасовой. Какие у нее известия о Мише?“

Боясь вопроса о Государе, я старалась растянуть рассказ о том немногом, что знала про Михаила Александровича. Но, наконец, она меня спросила: „А что вы слышали про моего старшего сына?“ Я ответила, что до Москвы дошли самые страшные слухи. Видя мое смущение, императрица сказала успокоительным тоном: „Да, я знаю, что говорят, но у меня другие сведения“. Когда я упомянула об этом разговоре великой княгине Ольге Александровне, она мне прямо сказала: „Я знаю, все думают, что мой старший брат убит, но у Мама́ имеются сведения, что он жив!“».

Васильчикова в своих воспоминаниях отмечала, что некоторые люди связывали подобный оптимизм с известием, привезенным в Крым Еленой Николаевной Безак, женой члена Государственного совета Федора Николаевича Безака, которая получила предупреждение от немецкого дипломата графа Альвенслебена, «что слухи об убийстве Государя будут ложные». «В июне 1918 г., – рассказывает Л. Л. Васильчикова в своих воспоминаниях, – в Киеве князь Долгоруков, который командовал войсками гетмана Скоропадского, позвонил вечером по телефону и вызвал к себе последнего представителя дворянства – Безака, просив его никому этого не разглашать. Кроме самого хозяина и его супруги, он застал там некоего графа фон Альвенслебена, генерал-адъютанта германского кайзера Вильгельма, который состоял при фельдмаршале фон Эйхоре, командовавшем немецкими войсками на Украине. После того как все присутствовавшие принесли клятву о молчании, Альвенслебен объявил, что через несколько дней разнесется слух, что Государь умерщвлен. В действительности же немцы его спасут. Г-жа Безак немедленно поехала в Крым, чтобы предупредить императрицу, а сам Безак и князь Долгоруков остались в Киеве. Точно в назначенный Альвенслебеном день известие об убийстве Государя разнеслось по городу. Нечего говорить, ни Безак, ни Долгоруков не присутствовали на официальной панихиде во дворце гетмана и, чтобы избежать неудобных объяснений, оба они уехали на пару дней за город. Вернувшись в Киев, они, к своему превеликому удивлению, узнали, что граф Альвенслебен не только присутствовал на панихиде, но что он обливался слезами. Считая, что граф слегка „переборщил“, они отправились к нему за объяснениями. Граф или был занят, или уехал за город. Когда им, наконец, удалось его разыскать, Альвенслебен с видимым смущением признал, что намеченное спасение не удалось и Государь действительно погиб.

Как все это объяснить? Не исключено, что всесильные тогда немцы действительно планировали спасение Государя с тем, чтобы убедить его расписаться под постыдным Брест-Литовским договором, и, когда он отказался это сделать, они предоставили его своей судьбе. Какой бы ни была истинная версия, я лично не сомневаюсь, что эпизод с Альвенслебеном объясняет убежденность Императрицы, что Государь еще жив.

Какие-то известия о том, что Государь уцелел, Императрица получала. Насколько они достоверны, остается загадкой и по сей день».

По поводу своей встречи с Л. Л. Васильчиковой Мария Федоровна записала в дневнике: «В 10 ½ утра у меня была Дилка Васильчикова и рассказала avec volubilité (взахлеб. – Ю. К.)о своем пребывании в Петербурге и Москве. Она три дня пробыла в тюрьме вместе с женой Миши (Н. С. Брасовой. – Ю. К.),которая провела там более трех недель. С ужасом вспоминала свою поездку из Москвы в Киев».

После того как в связи с отъездом персонала датской миссии из Петрограда возникли трудности с переправкой корреспонденции в Копенгаген, доставку писем членам датской королевской семьи неофициально взял на себя капитан финского Военного министерства Вальдемар Споре. В октябре он собственноручно принял из рук вдовствующей императрицы несколько писем.

Петр Урусов, находившийся в те осенние месяцы 1918 года в Крыму, позже вспоминал: «В сентябре или октябре я отправился в Кореиз навестить г-на и г-жу Ден, близких друзей моих родителей; когда я добрался до их дома, я узнал карету императрицы и был близок к тому, чтобы уйти, но тут меня позвали в дом. Императрица сидела в гостиной. Мне подали чай, и я около часа провел с ней, графиней Менгден, ее фрейлиной и Денами. Мы говорили по-французски. Императрица была, скорее, маленькой и одета очень старомодным образом. С ее шармом и простотой она была Императрицей с ног до головы. Я был очень счастлив увидеть ее в тот день. Когда моя мама поехала навестить ее, императрица сказала ей, что у нее нет новостей от сыновей! Она также жаловалась, что союзники были несправедливы с Тино (ее племянник, король Греции Константин. – Ю. К.)».

В одном из писем, направленных в начале октября на имя датского посланника в Петрограде Скавениуса, Мария Федоровна просила узнать что-нибудь о судьбе князя Вяземского, который в июле 1918 года вместе с другими офицерами был отправлен в Кронштадт. Его брат, адмирал князь Вяземский, находился в Крыму и очень беспокоился за него. «Я надеюсь, – писала императрица, – что Вы и Ваша любезная супруга испытываете не очень сильные лишения в связи с тяжелой ситуацией в Петербурге и что вы оба чувствуете себя хорошо.

Мы живем в данный момент более спокойно и свободно, постоянно надеясь на лучшее время и полагаясь на волю Господа и Его милосердие. Для меня было бы очень приятно, если бы Вы при случае написали мне и сообщили новости, как Вы живете. Долгое время я ничего не слышала из дому, а от своей сестры из Англии я не имею вестей с февраля месяца. Очень тяжело быть отрезанной ото всех и от всего мира. С сердечным приветом к Вам, Вашей дорогой супруге, заканчиваю письмо с надеждой скоро услышать Вас и также получить новости о Ф. Вяземском. Дагмар».

1 октября пришло сообщение, что германское правительство приняло условия, выдвинутые американским президентом Вильсоном. «Какое, наверное, сейчас ликование повсюду – и только нам, я уверена, – никаких улучшений это не сулит».

Правительство Гертлинга вынуждено было 1 октября отправиться в отставку, и 3 октября в Германии был образован новый кабинет во главе с принцем Максом Баденским. 12 октября с согласия Верховного командования в ответной ноте США Макс Баденский заявил, что Германия примет все предварительные условия, которые ей будут предъявлены, и что новое правительство говорит от имени всего немецкого народа.

И в эти тревожные дни дочь Ольга сообщала матери, что хочет покинуть Крым и перебраться на Кавказ: она была беременна вторым ребенком. Стараясь быть спокойной и убедительной, императрица в беседе с дочерью заявила, что считает их решение об отъезде «безрассудным» и «эгоистичным». Посетив больного Куликовского, Мария Федоровна высказала и ему свое мнение, что уезжать сейчас на Кавказ, «где так опасно и все по-прежнему перевернуто с ног на голову», она считает крайне нецелесообразным. «Каждый день чувствую себя больной и надломленной», – записала императрица в дневнике. Она боролась со своим плохим самочувствием и меланхолией, которая все больше и больше овладевала ею. Она поняла, что не в состоянии остановить Ольгу и убедить ее и Куликовского отказаться от их решения.

Большую радость доставляло императрице общение с маленьким Тихоном, которого она очень полюбила. У него был веселый и легкий нрав.

На протяжении всех последующих недель Мария Федоровна пребывала в полном отчаянии. Она пыталась оправдать Ольгу и всю вину возлагала на Куликовского. Подробные дневниковые записи в эти дни показывают, как труден был для нее отъезд из Крыма любимой дочери. 16 октября она записала в дневнике: «В 9 ½ была Ольга, я снова сказала, что нахожусь в отчаянии из-за того, что она меня покидает. Она это прекрасно понимает, но, разумеется, принимает его [Куликовского] сторону – о чем тут тогда говорить. <…> Мы втроем вышли в сад, и я снова постаралась дать ему понять, что они вполне могли бы повременить со своим решением, тем более что сейчас не лучший момент для отъезда. Он промолчал, и я увидела, что уже больше ничего сделать нельзя. Как же я разочарована в нем, ведь он считает себя настолько значительным и думает, что ему дозволено вести себя так своенравно и эгоистично и тем самым причинить мне страшное горе».

Между тем обстановка в Крыму осложнялась в связи с тем, что немецкие войска покидали полуостров. Немецкое командование предложило императрице помощь. «После моего отказа покинуть Крым немцы заявили, что останутся охранять нас до прихода союзников», – записала Мария Федоровна.

29 октября император Вильгельм отрекся от престола, а 31 октября Марию Федоровну посетил немецкий полковник Бертольд и сообщил ей, что получил приказ об уходе войск из Крыма. В тот же день императрица отправилась в Дюльбер к великому князю Николаю Николаевичу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Однако князь, по словам Марии Федоровны, «отказался предпринимать какие-либо действия». В этом Мария Федоровна была с ним согласна. Великий князь Александр Михайлович попросил императрицу направить телеграмму в Англию о складывающейся ситуации в Крыму.

В конце октября с большими трудностями в Крым из Сибири возвратился капитан Павел Булыгин с сообщением об убийстве царя и его семьи. 3 ноября в Крыму был создан специальный отряд для охраны императрицы. Большая роль в его организации принадлежала капитану Павлу Булыгину. Для этого он посетил штаб белой армии в Екатеринодаре, где провел переговоры с генералами Драгомиловым и Лукомским об оказании необходимой помощи людьми, деньгами и оружием. Вскоре последовало решение Деникина о предоставлении Булыгину возможности выбрать 15 офицеров и полковника. Помощь во всех других вопросах организации отряда возлагалась на генерала Лукомского. Отряд, который охранял дворец Дюльбер, где теперь проживал великий князь Николай Николаевич, насчитывал сначала 60 офицеров. Под охрану сводно-гвардейским эскадроном под руководством Гершельмана был взят также дворец Ореанда, а Ливадия охранялась сводно-гвардейской ротой полковника Крота.

В соответствии с решением Ясской конференции, состоявшейся 14–23 ноября в Яссах, в которой участвовали представители трех основных антибольшевистских политических сил: монархическо-помещичьи круги, центрально-кадетские и «Союз возрождения России», 26 ноября суда Средиземноморской эскадры держав Антанты подошли к Севастополю.

«Какая невероятная неожиданность, представь себе, у меня только что были английский флотский офицер и русский с письмом от английского адмирала из Константинополя, который сообщает, что твой дорогой Джорджи выслал Torpédo boat [торпедный катер] a ma disposition [в мое распоряжение]! – писала императрица Мария Федоровна сестре в Лондон. – Я глубокотронута, но в настоящий момент полагаю, что нам нечего опасаться, только бы союзники пришли поскорееи вместе с нашими смогли бы сломить большевиков. Бог даст, так и будет. Германцы оставили нас позавчера, и с тех пор охрану несут наши офицеры, которые стоят в карауле, словно рядовые, что весьма красиво и трогательно». (Подчеркнуто Марией Федоровной.)

Краевое правительство Сулькевича заявило о сложении своих полномочий. К власти пришло коалиционное правительство, состоявшее из кадет, социалистов и татар. Союзников встречало краевое правительство в полном составе, а также военная, городская, земская, крымско-татарская, немецкая (от колонистов) делегации. Севастополь стал главной базой союзников. К началу 1919 года там сосредоточилось до пяти с половиной тысяч десантников, к концу марта их было уже до двадцати двух тысяч человек. Отдельные суда и некоторые небольшие отряды были размещены в Ялте, Феодосии, Керчи, Евпатории.

Оценивая обстановку в Крыму в связи с приходом туда английских и французских войск, княгиня Васильчикова в своих воспоминаниях отмечала: «Пока мы якобы находились под покровительством союзных флотов, их присутствие не оказывало ни малейшего действия на местных революционеров. Наша надежда на то, что союзная оккупация заменит германскую, совершенно не оправдалась. Опытным взглядом революционеры учли полную неспособность союзного флота подавить мятеж в чужой стране, уже не говоря о том, что быстрота, с которой французский флот поддался большевистской пропаганде, показала, что с этой стороны населению нечего было опасаться».

7 ноября Мария Федоровна приняла английского офицера, доставившего ей письмо от короля Англии Георга V. «Я сказала ему, что чрезвычайно тронута и благодарна, но попросила отнестись с пониманием к моим словам. Яобъяснила, что никакой опасности для меня здесь больше нет и что я никогда не смогу позволить себе бежать таким вот образом. Какая радость, какие приятные чувства охватили меня, ведь мы наконец-то встретились с союзниками!» В тот же день Мария Федоровна написала письмо любимой сестре Аликс, которая, как она поняла, была «зачинщицей» и «уговорила Джорджи (Георга V. – Ю. К.)сделать это». Императрица также составила текст благодарственной телеграммы английскому королю: «Только что виделась с командующим Тёрлом, тронута и благодарна за Ваше любезное приглашение. Всем привет». Написала она и Аликс: «Ура! В восторге от того, что, наконец, могу послать телеграмму. Такая радость увидеть одного из твоих капитанов и получить любезное приглашение. Надеюсь, что придут еще корабли открыто и скоро. Всем привет. Дагмар».

12 ноября с визитом к императрице явился полковник Бойл, который прибыл в Ялту на небольшом румынском судне и привез императрице письмо от Марии Румынской (супруги короля Румынии Фердинанда I). Она настаивала на том, чтобы Мария Федоровна уехала с Бойлом на его судне в Румынию, однако ее благие намерения отклика не нашли. Мария Федоровна писала сестре Александре из Харакса:

«Это письмо тебе доставит английский офицер полковник Бойл, инженер, живущий в Румынии, большой друг Мисси. Как-то пару недель назад она писала мне, настойчиво приглашая приехать к ней, поскольку слышала, что мы подвергаемся большой опасности, живя здесь. В ответ я очень благодарила ее за дружеское участие, однако написала, что не намерена покидать страну и т. д., и была уверена [в том, что] дело этим закончится. Однако позавчера вечером мне сообщили, что прибыл румынский корабль, имеющий на борту пол[ковника] Бойла, который хочет меня видеть, поскольку привез мне письмо от королевы. Я приняла его, и он прежде всего попросил меня прочесть письмо, в котором она снова, несмотря на мой отказ, заводит все ту же песню о том, [что] мне необходимо наконец немедленно собрать все свои вещи и отправляться на корабль с пол[ковником] Бойлом, который доставит меня с семьей к ним. Можешь себе представить, что я при этом чувствовала, – в сущности, я была в ярости от того, что она пытается диктовать мне, присылая за мной корабль, тем не менее это столь любезно с ее стороны и свидетельствует о самых добрых намерениях. Поэтому я сдержалась и лишь поблагодарила его, полковника, сказав, что весьма тронута, однако мнение мое остается неизменным и я не желаю покидать страну, особенно теперь, когда прибыли английские корабли. Я рассказала ему, что твой Джорджи предложил мне один из своих кораблей, а это совсем другое дело. – Что мне там делать, в этой Румынии? Не правда ли?»

В это же время последовало предложение от папы Бенедикта IX о «пожизненной ренте, чтобы позволить ей (императрице. – Ю. К.)жить в соответствии с достоинством ее положения».

В эти ноябрьские дни в Крыму состоялась свадьба сына Ксении Андрея. Все прошло очень скромно. И хотя Ксения была настроена к этому событию скорее отрицательно, Мария Федоровна, наоборот, благословила сияющего от счастья Андрея и пожелала молодым счастья.

14 ноября в день рождения императрицы ее навестили великие князья Николай Николаевич и Петр Николаевич, их жены – Стана и Милица и сын великого князя Петра Николаевича – Роман. Помимо ее дочерей и внуков были и ее крымские знакомые – Лоло, Бетси, молодой Чавчавадзе, Казнаков и английский офицер Бойл. Императрица по-прежнему была окружена людьми, которые тянулись к ней, желали ее общества, несмотря на ее возраст и теперешнее незавидное положение.

В письме своей сестре Мария Федоровна вскоре пожалуется, что она «сделалась совсем старухой от горя, волнений и тревог» и что никто ее «теперь не узнает – кожа на лице съежилась, и все оно покрылось морщинами». Но это было не совсем так. Ее характер и сила воли поражали окружавших ее людей, и все они старались брать с нее пример.

В Крыму в это время собралось несколько сотен офицеров Русской армии, пробравшихся туда для спасения вдовствующей императрицы и членов императорской семьи. Князь Юсупов вспоминал: «Решив присоединиться к Белой армии, мои шурья Андрей, Федор, Никита и я сам обратился с просьбой о зачислении к командующему… генералу Деникину. Он ответил, что по соображениям политического характера присутствие членов и родных семьи Романовых в рядах Белой армии нежелательно. Этот отказ нас глубоко разочаровал. Нас сжигало желание участвовать в этой неравной борьбе офицеров-патриотов против разрушительных сил, охвативших страну».

В декабрьские дни 1918 года, несмотря на неутешительные сообщения с фронтов, Мария Федоровна по-прежнему отказывается покидать Россию. Она продолжает надеяться на лучший исход и продолжает ждать своих сыновей и внуков…

«Ты, наверное, поймешь, как жалко мне покидать страну. В особенности теперь, когда после прихода союзников и нашей вновь созданной армии в Крыму положение действительно улучшилось, – писала она сестре 24 декабря из Харакса. – Ведь в прошлом году в отношении нас творился настоящий революционный произвол и насилие. Тогда действительно существовала опасность, но теперь все изменилось. И именно здесь, в Крыму, самое безопасное место, так говорят все, кто сюда приезжает. <…> Мне стоило больших усилий не ответить сразу и согласиться на твое любезное приглашение и исполнить твое желание видеть меня рядом с собой, но ты должна понять мои чувства – целый год мы терпели издевательства и унижения, и как же мне теперь, когда обстановка спокойная, оставить страну, ведь кто знает, может быть, я сюда больше никогда не вернусь. Никому неведомо, как сильны мои терзания. Но мне кажется, я поступлю правильно, если останусь здесь и буду держаться до последнего. Я уверена, ты поступила бы точно так же, окажись ты на моем месте. В любом случае я глубоко благодарна тебе, моя обожаемая Аликс, за твою любовь и желание видеть меня у себя».

Как показало дальнейшее развитие событий, Мария Федоровна очень заблуждалась и скоро почувствовала это сама.

«Как я писала тебе в последний раз, – сообщала она сестре Александре 10 декабря, – Добровольческая армия выросла в числе – многие уже прибыли, и ожидается дальнейшее пополнение, только вот складывается такое впечатление, что они прибывают сюда именно для того, чтобы легче было улизнуть отсюда [за границу], и это доставляет мне страшные мучения.

Сандро (великий князь Александр Михайлович. – Ю. К.)уже целый год думает только о том, как бы побыстрее уехать отсюда, что совершенно выше моего понимания, выходит, нет у него ни малейшего чувства патриотизма – в его-то годы».

В последнюю неделю декабря великий князь Александр Михайлович в сопровождении своего сына Андрея и его жены (урожденной Руфало) покинули Крым на борту британского эсминца. В последующее время они находились во Франции – в Марселе и Париже.

3 декабря императрица получила письмо от генерала А. М. Драгомирова – помощника главнокомандующего Добровольческой армией и председателя Особого совещания при штабе Деникина. Мария Федоровна очень уважала генерала и называла его человеком «беспримерной доброты, на которого всегда можно было положиться». Это был ответ на письмо императрицы, направленное ею ранее Драгомирову, в котором она прямо ставила вопрос: не смущает ли руководство армии ее пребывание в Крыму и может ли она получить какие-либо гарантии защиты своего положения в будущем. Ответ А. М. Драгомирова очень расстроил императрицу: в нем говорилось, что Марии Федоровне лучше уехать, возможно, в Англию. Для императрицы это было тяжелым ударом.

Приближались рождественские дни 1918 года – второе Рождество, которое Мария Федоровна встречала в своем крымском изгнании. Внуки – Ростислав и Василий нарядили в комнате бабушки елку, а к чаю пришли Ольга Александровна с Тихоном и Ксения Александровна с Дмитрием. Мария Федоровна получила от старшей дочери в качестве рождественского подарка кофейник и писчую бумагу. Императрица невольно вспоминала Рождество в Гатчине в те времена, когда был жив ее муж. Как было празднично и весело, когда собиралась вся большая семья и все дарили друг другу рождественские подарки. Подарков было много самых разных, больших и маленьких. И все дети, родственники, знакомые, слуги и их дети – все получали свои подарки. Смеялись и радовались от души. А теперь ей самой нечего подарить своим близким.

В эти дни Ольга сообщила Марии Федоровне о своем скором отъезде из Крыма.

Рождественские праздники были нерадостными. И хотя Ростислав и Василий с увлечением занимались скромными елочными украшениями, а маленький Тихон забавлял всех своей беготней по дому, веселое настроение детей лишь отчасти скрашивало общее настроение взрослых и на душе у всех было тоскливо.

На следующий день к императрице приехали двое английских офицеров, доставивших ей телеграмму от любимой сестры Аликс и массу газет. Писем, однако, опять не было.

30 декабря, уже накануне нового, 1919 года, было особенно темно и холодно. Из дома Мария Федоровна так и не вышла – писала письма родным в Данию и Англию. Во второй половине дня неожиданно появился офицер лейб-гвардии Е. И. В. конвоя А. А. Грамотин. Он был в крымском отряде охраны императорской семьи и вместе с офицером П. Булыгиным должен был отправиться в Сибирь для сбора сведений о Ники и его семье.