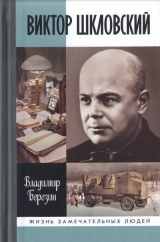

Текст книги "Виктор Шкловский"

Автор книги: Владимир Березин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)

У Сергея Зенкина в работе «Гуманитарная классика: между наукой и литературой» можно встретить такое рассуждение: «Нередко бывает, что сами учёные-теоретики… избегают ссылаться на какие-либо философские учения и настаивают на позитивно-эмпирическом характере своих теорий, но в дальнейшем их комментаторы и интерпретаторы применяют для анализа этих теорий именно философский метаязык, ищут и находят в них абстрактно-умозрительные пресуппозиции, а не только конкретно-научное содержание. Так происходит, в частности, при изучении наследия классиков русской литературной теории XX века – теоретиков ОПОЯЗа или Юрия Лотмана. При интерпретации таких классиков их как бы переквалифицируют, из „учёных“ превращают в „философов“; советский идеологический режим, подавлявший развитие оригинальной философской мысли, даёт удобный повод объяснять их недоверие к философии „цензурными причинами“, предоставляет конъюнктурно-политическое оправдание для их посмертной переквалификации, хотя на самом деле последняя осуществляется по иным, более универсальным причинам. При отсутствии цензуры Шкловский или Лотман, вероятно, всё равно работали бы в рамках литературоведения или позитивно-научной культурологии, но их статус классиков побуждает выявлять в их работах „философскую подкладку“, выдвигать на первый план… не операциональные идеи и методы, а умозрительный смысл. Такая интерпретация вопреки прямым сознательным интенциям толкуемого классика может опасно сближаться с извращением самой природы его мысли и дискурса»{299}.

Эта философия очаровывает человека несколько уже искушённого.

Человеку, ожидающему литературной нормы, достаётся Шкловский-писатель, который раз за разом, как фокусник на арене, предъявляет читателю превращения: биография превращается в прозу, проза превращается в биографию человека.

Проза эта мемуарная, особая.

Часто задаётся вопрос: зачем нам тайны чужой переписки, зачем нам ломкие страницы чужих дневников с неразборчивым почерком?

Зачем нам чужие биографии?

Они нам нужны затем, чтобы в очередной раз подтвердить, что человек не одинок. Что он похож на полярного исследователя, который взял след по старым письмам, по багру с исчезнувшей шхуны, а потом обнаружил стоянку предшественника с банками из-под пеммикана и прохудившимися канистрами.

Он должен идти дальше, но на этом пути он был не одинок.

Эмоции наши счётны, нас обуревают ужас и отчаяние посреди ледяной пустыни жизни, и вот уже кажется, что твоё одиночество – это одиночество мира. Но нет, читая письма мёртвых людей, ты видишь, что с твоими тревогами и твоим ужасом сталкивались и до тебя.

Однако предшественники столкнулись и со счастьем открытия, с той небесной пузырчатой радостью, что наполняет человека в момент осознания того, что мысль сильнее смерти.

Вот зачем нужны чужие биографии.

Человек от природы эгоистичен, если в нём мало веры, но много страха, и мир обступает его как философа Григория Сковороду. Но ушёл философ Сковорода от жестокого мира, не поймал мир его. И всяк понимает, шурша чужими дневниками, что есть шанс ускользнуть от отчаяния. Наши жизни полны частного отчаяния – мелких неудач, травли, непонимания близких, осознания своих проступков и подлостей, но наука состоит не в оправдании собственных ошибок, а в осознании того, что ты – часть общего потока познания, неистребимого, как надежда.

Кроме науки мало в жизни человечества бесспорного – и учёные во всяком роде полезнее многих в своих письмах. Физики скупы на слова, филологи говорливы. Но из этого свивается спасительная верёвка помощи, альпинистская страховка для будущего читателя.

Всё было прежде, но у тебя будет своё, страдания неизбежны, но движение разума выше их, «Грамматика» Смирновского[141]141

Классическим учебником грамматики в русских гимназиях была книга Петра Владимировича Смирновского (1846–1904), выходившая во множестве переизданий с 1884 года. Именно из неё Владимир Набоков берёт эпиграф к своему роману «Дар»: «Дуб – дерево. Роза – цветок. Олень – животное. Воробей – птица. Россия – наше Отечество. Смерть неизбежна».

[Закрыть] – не предел жизни.

В 1940 году Шкловский пишет Эйхенбауму:

«Шло время, построили мы науку, временами о ней забывали, её заносило песком. Ученики наших учеников, ученики людей, которые с нами спорят, отроют нас. Когда будут промывать библиотеки, окажется, что книги наши тяжелы, и они лягут, книги, золотыми, надеюсь, блёстками, и сольются вместе, и нам перед великой советской литературой, насколько я понимаю, не стыдно. И мы, насколько я понимаю, перед великой советской литературой не виноваты. Мы пришли к очень занятому человечеству.

Одним словом, попали в историю».

В разреженных текстах Шкловского есть проблема, и эта проблема – увидеть вынужденную метафору, оценку, подсказанную извне, в разрешённом воздухе, который тебе насильно вдувают в лёгкие, и ты через некоторое время думаешь, что вдохнул его сам.

К примеру, Шкловский пишет в книге «О теории прозы», что племянник Чехова Михаил «заблудился в Америке». Он говорит это мимоходом. Мысль о Михаиле Чехове для него не главная.

Но всё же стоит прицепиться к этому слову.

Эмигрант, если он, конечно, не ушёл с немцами в 1944-м, а бежал от советской власти в 1920-е, через полвека был хоть уже и не врагом, но человеком ошибавшимся. Заблудившимся.

Вот шёл человек в комнату, а попал в другую. Заблудился.

Конечно, никакого счастья на чужбине не нашёл и, если не вернулся, то обязательно умер от тоски, невозможности состояться.

Мы знаем теперь, что Михаил Чехов вполне состоялся в Америке, создал актёрскую школу, написал ставшую классической книгу «Об искусстве актёра».

Но сказать так неловко, стиль времени автору этого не позволяет. И разрешённый воздух вырывается из гортани именно этим словом – «заблудился».

Ну, конечно, в Америке.

Как там не заблудиться.

Огнев писал, что как-то выступил в качестве мирового судьи. Он был знаком с Михаилом Бахтиным[142]142

Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) – литературовед, философ; исследователь языка и литературных жанров, эпических форм повествования и жанра европейского романа; автор новой теории европейского романа и терминов: «полифония» («многоголосие») в литературном произведении, «смеховая культура», «мениппея», «хронотоп», «карнавализация». Жил в Витебске, преподавал в Педагогическом институте и консерватории; в 1924 году переехал в Ленинград; был арестован в 1928 году, освобождён, приговорён к пяти годам заключения; отправлен на этот срок в ссылку. С 1936 года преподавал в Саранске, бежал оттуда в 1937 году и до конца войны проживал на станции Савёлово (к северу от Москвы) и в Кимрах, работал учителем в школе; вернулся в Саранск, где преподавал в Педагогическом институте до 1961 года. В 1969 году перебрался в Москву.

[Закрыть] и «принял посильное участие в устройстве его московского быта»:

«Как известно, после долгих лет ссылки и тихой жизни в провинции великий учёный попал в дом престарелых. Так, уже тяжело больной, потеряв ногу, доживал он с женой, пока она не скончалась, а М<ихаил> М<ихайлович>, одиноко-беззащитный, попал в дом творчества „Переделкино“. В угловой комнатке на первом этаже он лежал неподвижно, вызывая ропот литфондовского начальства и обслуживающего персонала.

Его скромность, перераставшая в чувство личной вины за причинённые неудобства, его тихий, безобидный нрав – всё это не то чтобы поразило – подавило меня. Мне казалось обидным, нестерпимо обидным и отношение к М. М. окружающей братии, и многократные докладные начальства разных уровней вверх по номенклатурным лестницам о том, что М. М. незаконно так долго занимает комнату, требует специального ухода, будто это богадельня, а не место созревания плодов соцреализма.

Я и Юрий Завадский, навещая М. М., как-то заговорили о постоянной прописке Бахтина в Москве.

Завадский обрадовался моей подсказке – есть однокомнатная квартира на первом этаже в моём подъезде по ул. Красноармейской, 21, в писательском кооперативе. Дальше действовал К. М. Симонов. Вскоре М. М. переехал в наш дом, а я стал бывать у него.

Главными его друзьями были А. Чудаков, В. Турбин и В. Кожинов. И ещё одна аспирантка МГУ, преданно взявшая на себя хлопоты по хозяйству. Потом появилась домработница.

М. М. сидел в инвалидном кресле, обычно закутанный в плед, с котом, мурлыкающим на его коленях.

Всегда добро улыбающийся, всегда хорошо слушающий других, тактично спорящий.

Светящийся его интеллект не подавлял – просветлял, заставлял быть лучше, соизмерял большое и малое…

И тут у меня созрел план, ещё и ещё раз заставлявший вспомнить мудрую поговорку: „ложь во спасение“…

Продолжая регулярно общаться с В. Б. Шкловским, я исподволь готовил свою акцию.

По разным поводам сворачивал я к одной и той же теме – о М. М.

Я чувствовал, что от былых битв „формалистов“ с Бахтиным остались лишь смутные воспоминания, печаль истраченных лет, обоюдных ошибок, горечь общей старости…

И я решился. Однажды я сказал Шкловскому, что М. М. очень хотел бы встретиться со своим былым противником, трогательно расспрашивал о его жизни.

То же самое я сказал Бахтину.

Оба всплакнули, когда я говорил это. Это были просветлённые слёзы. И я понял, что я не настолько уж врал, – я как бы прочитал их мысли и, как теперь говорят, „озвучил“…

И вот наступил долгожданный день.

В. Б. пришёл к М. М. Они обнялись и, смущённо смахивая слёзы, одновременно заговорили…

Я поставил (это я делал часто) югославскую пластинку, привезённую в подарок М. М. из Македонии. Он очень любил этот хорал.

И тихо вышел…»

О дальнейшем рассказывал Александр Чудаков. Это было после их размолвки со Шкловским, и вот Чудаков отправился в переделкинский Дом творчества навестить Бахтина (Чудаков дотошно проставляет дату – 20 марта 1972 года). В холле он услышал громовой голос Шкловского, при этом ему уже сказали, что «Шкловский обиделся на всю вашу семью».

Шкловский сообщил, что он только что от Бахтина: «…Мы не были знакомы. Хотя он сказал, что видел меня у Горького. Когда я говорил Горькому неприятные вещи… Я сказал Бахтину: нельзя разорвать писателя на две части, нельзя его разграфить пополам, как лист бумаги». Спустя несколько лет Шкловский вспоминал, что Бахтин говорил ему, как сожалеет, что написал книгу против формального метода.

Чудаков позднее пошёл к Бахтину, и тот уверял, что считает Шкловского основателем всего европейского формализма и структурализма: «Главная мысль была его. И вообще много, всегда много свежих мыслей. А уж когда нужно было исследовать дальше, это делали остальные. Впрочем, он и здесь много сделал».

В 1982 году Шкловский надиктовал книгу «О теории прозы». Собственно, такая книга уже была написана в 1929 году, но спустя полвека он обстроил её множеством рассказов.

Так на дачном участке дом обрастает пристройками. У Тынянова в «Смерти Вазир-Мухтара» есть рассуждение о домах.

«Каменный дом строится не для удобства, – пишет Тынянов, – а по расчёту людей, которые в нём не будут жить. Только потом он оказывается неудобным для обитателей, сидящих, как звери в клетках. Деревянный дом строится нерасчётливо. Проходит несколько лет после его возведения, и хозяйка с изумлением замечает: дома не узнать. Справа выросла несообразная пристройка, слева обрушился карниз (первоначально милая затея), плющ разросся как бешеный и совсем закрыл балкон, заплата на заплате. Хорошо, что обрушился карниз, он был теперь некстати.

Но дом не рушится мгновенно в пыль и мусор, он только расползается. Все его части могут перемениться, а он стоит…

В деревянном доме семья не рушится, она расползается. Вырастает нелепая пристройка. Кто-то женится, рожает детей, жена умирает. Вдовец зарастает плющом, новый карниз возводится – хлоп, женился. Опять идут дети – и уж муж умирает. Вдова остаётся, а у детей подруги и приятели из соседнего дома, который уже расползся и полёг деревянными костьми на зелёной земле. И вдова берёт выводок к себе на воспитание. Всё это растёт, смеётся, уединяется в тёмных углах, целуется, и опять кто-то выходит замуж. Приезжает подруга, с которой лет тридцать не виделась вдова, и остаётся навсегда, возводится пристройка, ни на что не похожая.

Кто здесь мать? Дочь? Сын?

Дом один всё за всех знает: он расползается.

В нём уже все части новые»{300}.

Последняя книга Шкловского похожа на расползающийся дом.

От этого её очень интересно читать: сначала можно посмотреть, как автор складывал слова в 1929 году, а потом прочитать, что он надиктовывает спустя полвека. Иногда в текст прорывается диалог.

Это было и раньше – в «Энергии заблуждения» есть места, где изложение перебивается диалогом с тем, кто записывает. Тут этот диалог ещё более явный. Он превратился в приём, уже не скажешь, что это получилось нечаянно.

Их там много, таких диалогов.

Вот, к примеру:

«Была женщина, она говорила: воровство в детстве надо прощать. Умная женщина.

Было мне лет семь или девять, пошёл я к вешалке, и из пальто своего дяди, из кармана, взял двадцать копеек, серебром.

Вот рассказал – и легче стало.

Вы когда-нибудь воровали?

А сколько было марок?

Двадцать, много.

Прощаю, и отпускаю вам.

Легче стало, верно.

В гостях это было, детские фонари уже появились, и я, в гостях, взял кусочек этой прозрачной ленты с изображением, ну, длиной в два, нет, в три ногтя.

Дело открылось.

Мама только что волосы на себе не рвала.

Мама кричала, что её сын уже вор, что он ворует, что она утопится и бог знает что ещё.

Ведь обычная женщина.

Думаю, мама ещё и сейчас меня не простила.

Исповедь – умная штука.

Что-то вроде сосуда, который подставляется подо что-то, что само выдавливается.

Вот поговорили – и легче стало.

Как бы заново рождаешься, освобождаешься.

Посмотрите, все эти секты второго крещения, все истории со вторым крещением – они придуманы потому, что человек в детстве не тот человек, что человек потом, человек взрослый»{301}.

Если внимательно читать эту книгу, то понятно, что это никакое не литературоведение, это, конечно, сама литература.

Причём это не проза, а нечто близкое к поэзии.

Шкловский очищает речь от всяких точных ссылок.

Более того, он очищает её от всех оттенков сомнений типа «мне кажется», «по некоторым документам». Всё сразу, и всё – наверняка, как откровение.

Потом Шкловский начинает говорить – и он говорит периодами. Сначала он подводит читателя или слушателя к тому, что ему необходимо рассказать историю.

Не ему хочется, а необходимо, именно необходимо.

Потом он коротко рассказывает исторический анекдот, деталь чужого сюжета.

Например то, что Анна Каренина погибает на станции Обираловка. Станция эта, кстати, сейчас обросла городом, который называется Железнодорожный. В этот город плавно переходит Москва, а станция, разумеется, сменила имя. Ещё в 1939 году она стала станцией Железнодорожная.

Но это к слову, а Шкловский начинает рассказывать, как Анна Каренина бросается под поезд, и вот появляется деталь – это сумочка. Женщина перекладывает сумочку из руки в руку и, наконец, бросает её.

«Внимание!» – как бы кричит Шкловский, это она разрывает связь с жизнью, отбрасывает сумочку-ридикюль, сумочку-безделку.

Или вот другая история.

Сначала Шкловский говорит:

«Когда Гоголь пишет о том, что редкая птица долетит до середины Днепра, то мы не думаем, что он лжёт или хвастается. Он не хуже нас знал, что птицы перелетают даже океаны, чтобы вернуться туда, где они родились.

Гоголь, говоря об этом странном полёте, сотрясает внимание читателя. Он раздвигает стены старого понимания».

Потом Шкловский перескакивает на Самсона, которого остригла Далила. Самсон в тюрьме, но у него растут волосы. Он слышит шорох этих волос, и в смертной решимости выходит в зал, где сидят враги. И рушит его своды со словами: «Да погибнет душа моя вместе с филистимлянами!»

А потом Шкловский заключает: «…своды падали на головы людей, остриженных „под ноль“».

Теперь смотрим, как это сделано: сначала говорится об искусстве, вспоминается о том, что искусство живёт образами и эти образы часто – преувеличения. Более того, и тому, кто придумывает образ, и тому, кто его разглядывает, это известно.

Затем рассказывается история о Далиле, которая остригла силача, лишив его силы. Но волосы растут, и силач уничтожает врагов вместе с собой.

И вот дальше следует концовка, потому что Шкловский прибавляет, что своды часто падают на людей, остриженных «под ноль».

Люди нескольких поколений в России знают, что такое стрижка «под ноль». Так стригли солдат.

Шкловский это знал, как и миллионы людей, и его читатели тоже знали.

Булат Окуджава написал:

И женщины глядят из-под руки,

В затылки наши круглые глядят.

А Дмитрий Сухарев вторил ему:

Это только мы видали с вами,

Как они шагали от военкомата

С бритыми навечно головами.

То есть Шкловский в своих рассказах создаёт как бы стихотворение с ударной концовкой, именно поэтому оно так запоминается.

Вполне библейский возраст (для русской литературы) имеет и оборотную сторону. Шкловский был свидетелем того, как уходили мальчики «с бритыми навечно головами», его сын был таким мальчиком. Погибли оклеветанные друзья, но время стало забирать и уцелевших.

Они становились только книгами – Маяковский, Тынянов, Эйхенбаум и многие другие.

Время шло, но пока ещё ничего не кончилось.

Глава тридцать шестая

ПИСАТЕЛЬ В РОССИИ ДОЛЖЕН ЖИТЬ ДОЛГО

А ты – совсем лирик: Жуковский, Пушкин и Лермонтов вместе. Живи, по крайней мере, так же долго, как и Жуковский…

Юрий Тынянов – Виктору Шкловскому. 10 июля 1932

Владимир Огнев описывает одну историю, стилистически безупречную.

Шкловский исполнил давний завет, который приписывается разным авторам. Кратко звучит он следующим образом: «Писатель в России должен жить долго». Обычно к этой фразе приделывают расшифровки – «чтобы написать мемуары об умерших», «чтобы успеть написать всё, что задумал».

Но долгая жизнь имеет оборотную сторону – у многих дорогих людей она оказывается короче твоей.

С некоторыми ты поссорился давно, с иными – недавно. А кого-то уже вовсе нет – навсегда.

Так вот Огнев в мемуарах описывает, как однажды, гуляя в лесу, они набрели со Шкловским на заброшенное кладбище:

«И вдруг В<иктор> Б<орисович> стал громко, сложив ладони у рта, аукать.

Мне стало жутко.

Оказалось, он просто потерял Симочку и давал ей знать, где он.

Мистике В. Б. был чужд. Мир для него просто и надёжно „сделан“»{302}.

Мир, конечно, был прочен. Но когда довольно часто ты пробуешь его на излом, устаёшь сам. Прочность, казавшаяся надёжностью, оборачивается травмами.

С годами Шкловский менялся.

«Нельзя быть всегда гейзером, надо стать рекой».

Он жаловался поэту Всеволоду Рождественскому: «Хочется переучиваться, а времени уже нет». Он говорил: «Что мне больше всего не хватает сегодня? Молодости». И тут же добавлял: «Но и молодым не хватает молодости. Не хватает упругости. Не хватает движения… Они начинают как-то устало, словно нехотя… Или успевают устать, пока дожидаются своей очереди в журнале, в издательстве. Стареют, как засидевшиеся девы…»

У Конецкого есть запись, датированная апрелем – маем 1980 года:

«Напомнил Виктору Борисовичу <Шкловскому>, что о его работе сравнительно недавно сказал Г. М. Козинцев. Размышляя об импровизации в искусстве, режиссёр подчёркивает, что это – „введение к разговору о Шкловском. Наука понималась (и наука об искусстве тоже) как многолетний, глубоко продуманный, стройно выстроенный труд. Шкловский же был импровизатором. Он опровергал основы основ: фундаментальность, выстроенность, сосредоточенность. Афоризм был не его литературным стилем и даже не свойством личности, а способом работы… Его приём: выхватывать отдельные положения, детали и не выстраивать их в систему, дополнив и развив другими подобными же, а только – через пространство – чем-то соединив их на ходу, казалось бы, случайно, неорганично.

Такая связь оказалась крепче, чем фундаментальные научные постройки… Виктор Борисович попросту опускал всё то, что знали и без него. Он торопился. Тезисы к выступлениям он сделал самими выступлениями. Имеющие уши да услышат! Зато всё, что полагалось умалчивать, он говорил“».

И дальше Конецкий приводит письмо Шкловского с историей, которую тот рассказывает уже в тысячный раз:

«Трудно писать. Не знаем мы дороги, по которой надо было идти… Трудно писать письма о горе.

Был у меня старший брат Евгений. Большевик ещё до войны. Он считался хорошим пианистом и превосходным хирургом. Служил в войну <19>14 года в артиллерии врачом. Встретился я с ним мельком, вольноопределяющимся. Когда взяли наши Перемышль, только Евгений догадался снять план города. Пригодился, когда мы Перемышль потеряли. Убили его на Украине зелёные. Он вёз поезд (надо было сказать „вёл“) с ранеными, затем отстреливался. Умер в Харькове. Другой брат был у меня филолог. Христианин-ортодокс, крестился на церкви. Вечером молился, встав на колени… Ещё был брат – очень красивый и неудачник. На войне (14 года и дальше) стал офицером… Жена его была взорвана, когда немцы велели очищать поля от мин… Сестра моя умерла давно. Две дочки её умерли в Ленинграде в разное время. Я жив по ошибке. Умерли мои друзья, с которыми я работал. Умерли писатели, которых я любил… Мне 85 лет. Вероятно, я успею написать ещё одну книгу. Какая она будет?

Писать я начал вообще крупно, а погода была… Стараюсь в теории восстановить имя. Радуюсь, когда случайно…

Друзей у меня, Вика, кроме тебя, нет.

Это не выдумаешь.

Ты видел больше меня и, может быть, ещё увидишь пингвинов.

Жизнь идёт. Мы заведены на много десятилетий. И проспать их нельзя.

Надо жить. Приходится, милый.

Я боюсь, за себя и для себя, не смерти. Она кругом. Боюсь, передам в книге. Я об ней думаю даже сейчас, когда пишу тебе…

Писать старался разборчиво и даже правду.

Боюсь одиночества. Помню, как умер Тынянов. Он считался в литературе во всём виноватым. Мне пришлось самому брить его в гробу. Прошло года три, и его уже называли сладко-конфетными словами. Новостей у меня мало. У внука родилась девочка. Зовут её Василиса Никитьевна. Дерево жизни накладывает слой на слой. Ещё не видел правнучки. От внука идёт пар»{303}.

С внуком связана одна очень важная история.

И она вносит особую интонацию в последние годы Шкловского.

Есть такой жанр у многих писателей – письма к своим детям. Писатели часто живут порознь со своим потомством – по разным причинам.

Время идёт, и писатель всё острее чувствует связь с детьми и начинает вести диалог с ними тем способом, что наиболее свойствен этой профессии.

Фицджеральд пишет дочери. Честерфилд – сыну.

Эти письма перестают быть частными – они становятся универсальным посланием от одного поколения к другому.

Шкловский писал внуку Никите. Часть этих писем опубликована и вполне доступна.

Проживший длинную жизнь человек пишет в 1967 году пятнадцатилетнему:

«Пятнадцать лет. Кончается отрочество, начинается юность. Перед тобой чудная и трудная пора.

Ты у меня умный, хороший, недоверчивый и не разочарованный. Большего не может быть. Ты понемножку хромаешь на двух языках, держал в руках топор и знаешь, что такое резус. Ты не был богатым и очень балованным мальчиком. Для меня ты прелесть. Ты будешь влюбляться, тебя будут любить, ты будешь плакать и радоваться. У тебя впереди два вагона и несколько больших охапок забот.

Я постараюсь жить подольше, чтобы издали быть ближе к тебе и помочь, если понадоблюсь: у тебя есть товарищ семидесяти пяти лет, без четырёх месяцев»…

Глядя на жизнь внука, он делится опытом (это уже через два года): «Очень было приятно услыхать от тебя, что ты счастливый человек. Но счастье, кроме хорошего окружения, даровитости и ласкового отношения к другим, требует терпения. Когда ты придёшь к научной работе, то увидишь, сколько в ней существует нужных трудностей, как много она берёт у самого талантливого человека. Пишу тебе не только как дед, но и как товарищ, что эти препятствия и являются ступенями работы. Они неизбежны. <…>

Я создавал науку. Удачи шли сплошняком с 1914 по 1926 год. Были одни победы. Они избаловали меня, и я забыл обычную работу, стал сразу председателем ОПОЯЗа, руководителем. То, что я не знал языки, отрезало меня от мира. Потом я ушёл в литературу и кино, опять имел удачи и злоупотреблял лёгкостью успеха. Злоупотреблял удачей. Презирал оппонентов и даже обычно не читал их. Тут ещё вторичную роль сыграли цензурные условия и необходимость зарабатывать. В результате я прожил разбросанную и очень трудную и противоречивую жизнь. Я сжигал огромный талант в печке. Ведь печь иногда приходится топить мебелью. Эйзенштейн уверял, что цемент среднеазиатских зданий иногда замешивали на крови. Я пропустил время занятий философией. Шёл без карт. Потом пришло разочарование. Молчание. И то, что я в одной книге назвал „подёнщина“. Мировое признание запоздало на 25 или даже на 35 лет. Теперь я признан. Теперь мой прежний друг Роман Якобсон утверждает, что он, а не я, создал то, что называлось „формальным методом“ и что родило структурализм. Идёт поздний и ненужный спор, и об этом тоже много пишут.

Друг мой – юноша Никита Шкловский-Корди. Самый дорогой мне на свете человек. Надо учиться широко. Ты немного черпнул поэзию. Полюбил музыку. Я стариком могу написать тебе, что у тебя есть время узнать философию. Очень жалею, что в молодости просто не прочитал Гегеля, Маркса, что только 20 лет тому назад прочёл Ленина. А ведь я очень широко знающий человек. Море широко. Будем плыть вместе. Ещё совет очень старого человека. Имей в виду, мне 76,7 (приблизительно) лет.

Не пропусти первой любви. Не пожадничай с ней. Не бойся жизни.

Воздух держит, если его хорошенько раскачать крыльями. Когда тебе трудно, то воздух держит сильных. Жизнь очень интересна.

Ты умный и прочтёшь много книг. Увидишь дороги, которые я не видел. Мир очень переменился.

Между мной и тобой не только годы, но и непереходимые реки. Всё проходит. Даже старость моя и та пройдёт скоро. Я неправильно, как и все, жил.

Не знал философий. Пробивал свою тропинку. Узкую и интересную. Вот пошла новая нитка в новый узор. Она всё изменит и ничего не поправит. А может быть, и нет правильного расположения случаев – ген. Я тебя очень люблю, для меня ничего не надо другого. Учить тебя осторожности? Дело не в ней. Дело, я очень серьёзно говорю, главное – поиск истины. Какое это интересное дело, думать и искать. А потом она прокатится как капля по стеклу.

Она – это жизнь…»

Вот ещё несколько отрывков из писем внуку:

«Милый друг, учись читать Горация. Учись работать. Барахтаешься и вдруг научаешься.

В твои годы я был уже мужем твоей бабушки. Был счастлив и несчастлив. Был беден. Самоуверен. Писал хорошие вещи. Поверь мне: воздух держит, если махать крыльями. Они у тебя должны быть.

Не пропусти любовь, милый. Не сердись на жизнь. Жить всегда было трудно.

Буду писать. Пишу ежедневно и честно встречаю то, что Гоголь называл „грозной вьюгой вдохновения“. Но и она то подымает тебя, то бросает. Жить в этой вьюге труднее, чем ходить под парусом…»

«…Береги себя, мой мальчик. Хороший мой Никита, не бойся жизни. Не думай, что мир ошибается. Берегись злобы. Надо видеть восход солнца и есть хлеб, и любить воду, и любить того, кого любишь. Я не встретился в жизни с богом, хотя верил в него мальчиком. Может быть, он и меня не забывал. Спасая от злобы, от равнодушия. Не бойся жизни, Никиточка. Не стремись к какой-нибудь святости. Живи как сердце, живи как живёт трава и невыдуманные цветы. Поцелуй от меня ту девушку, которую полюбишь. Береги её и себя для жизни. Для радости. Смена дня и ночи и дыхание уже радость. Пишу тебе старик. И не верю и сейчас в старость. Жизнь ещё впереди. За поворотом. Она продолжается. Ещё говоришь сам с собой и заглядываешь за угол»{304}.

Отношения писателей часто склочны – и всё оттого, что они играют в игру с нулевой суммой.

Но часто бывает другое – пишущие люди прижимаются друг к другу, потому что быть писателем страшно.

Писатель Конецкий очень любил писателя Шкловского.

Они дружили, переписывались, и видно было, несмотря на разницу в возрасте и биографиях, как они привязаны друг к ДРУГУ.

Время было уже позднее – так говорят детям, когда укладывают их спать.

Время было уже позднее – для Шкловского. Рассорившись со многими своими сверстниками, он вдруг обнаружил, что помириться невозможно.

Сверстники уже умерли.

Шкловский искал учеников, а время уже было позднее.

Молодёжь попряталась за окошками отдельных квартир.

Конецкий был влюблён в Шкловского как ученик чародея в старого мудрого волшебника.

Г. Елин вспоминал в «Первых набросках к портрету Виктора Конецкого» вскоре после его ухода:

«Из всех людей, с которыми пересёкся в жизни, больше кого бы то ни было <Конецкий> любил Виктора Шкловского. Оба, как радиопередатчики, работали на одной волне.

Как-то Виктор Викторович спросил:

– Что бы ты сказал, узнав, что Шкловский меня официально усыновил?.. Думаешь, мы оба в старческом маразме? У него сын погиб на войне, я тоже, считай, безотцовщина, и мне даже отчество менять не придётся…

Я плоско пошутил, что они не ханжи – вполне могут жить вместе и без штампа в паспорте. Но Конецкий говорил вполне серьёзно:

– Ему скоро девяносто, пора подумать, кто литнаследием заниматься будет. Сам знаешь, как у нас посторонних любят в чужие архивы пускать…

Через полгода Шкловского не стало.

<…> Я сидел в редакции, прикидывая, у кого попросить некролог. Позвонил в Питер (без особой надежды: завтра похороны, Конецкий наверняка уже в Москве), услышал весёлое ворчание Виктора Викторыча:

– Почему я дома? А что я в вашей столице забыл?..

Я онемел, поняв: за три дня никто не осмелился сообщить ему о случившемся. Когда выговорил – Конецкий просто послал меня на хрен с такими шутками и бросил трубку. Через вечность он перезвонил: извинился за грубость, сказал, что идёт за билетом. И перезвонил опять через час:

– Доехал до кассы, понял, что, если поеду, положите меня рядом. Не могу увидеть его мёртвым… Он ведь летом мне письмо прислал: попрощался, а я не понял. Записывай: „Знаю ли, что такое ничто, как закругляется сожжённая сторона под названием жизнь? Пойму ли, как велика эта степь и что будет за ней?.. Скажу пошлость. Есть только неумирающие деревья. Есть и будут после тебя. Они зеленеют и с каждым годом уходят от тебя… Найти свою жизнь человеку труднее, чем дереву. Понимание этого удерживает от зависти к ним… Жизнь – штука упорная. Глядит глаза в глаза, вспоминает сама себя и даже ссорится сама с собой. Для того, чтобы полюбить кого-то, надо жить… Я годился ему в сыновья; иногда он называл меня мальчиком. Своего отца я не помню, и сознание сиротства потому было моим привычным состоянием. Но с того момента, когда я узнал о смерти Виктора Борисовича, я по-настоящему осознал себя сиротой. И не только я один“…»{305}

Конецкий любил Шкловского.

От этой любви его отговаривали.

Писатель Каверин писал влюблённому в мастера Шкловского подмастерью Конецкому (тому, впрочем, было уже ближе к шестидесяти, а Шкловский три года как лежал на Кунцевском кладбище):

«Шкловского Вы узнали в старости, а я знал его с 1921 года, когда он в моём пальто удрал в Финляндию, спасясь от верной гибели. Всю жизнь он отталкивался от себя, и всю жизнь это удавалось ему в разной степени, а в старости вообще не удалось. К сожалению, я был свидетелем трусости этого человека, которого сам Корнилов наградил за храбрость.

Я бы очень хотел Вас увидеть, тем более что у нас с Вами сложные отношения. Вы нравитесь мне больше, чем я Вам. Это объясняется просто: Вы, наверное, презираете Виктора Гюго, а я, несмотря на его мощное детское воображение, до сих пор перечитываю его с интересом. Впрочем, интересно уже то, что мы разные люди.

Книгу я ещё не дочитал и, может быть, напишу Вам ещё одно письмо, убедившись в том, что она не так грустна, как мне показалось…

Обнимаю Вас. Вениамин Каверин, 7.12.87».

Но каверинские оценки специфичны. Каверин всю жизнь ревновал Шкловского к друзьям, положению, литературе и чёрт знает к чему. Оценки Каверина сбиты, как прицел винтовки, по которой молотили камнем. Их полезно разбирать, а доверять ему не стоит.