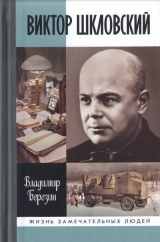

Текст книги "Виктор Шкловский"

Автор книги: Владимир Березин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)

Берлинские мемуары имеют одну общую часть. В немецком городе все воспоминатели поддаются перечислению. Берберова перебирает, как чётки, своих прежних и новых знакомых. Андрей Белый, гуляя по Тауэнцинштрассе, встречает русских писателей:

«Там улица упирается в шпиль Адмиралтейства, – нет, виноват: в шпиц Gedächniss-Kirche, мимо которой свершают прогулки, встречаясь ежедневно – слева направо: философ Бердяев; и справа налево: Борис Константинович Зайцев; мне помнится, – спросишь бывало: А где Яковенко, философ? – „В Италии он“. А на другой день здесь именно, около Gedächniss-Kirche, наткнёшься на – Яковенко: „Как, вы? А говорят вы в Италии“… – „Как видите, – здесь“… „Где писательница Петровская?“ – „В Риме“… И – нет: вот она; оказывается у Gedächniss-Kirche; здесь пробегают: Пильняк, Пастернак, Маяковский. – „Да нет же, – в России они!“ Но позвольте: на Тауэнцинштрассе я видывал Маяковского. Шпиц замечательной церкви – скрещение времён и пространств: допотопное прошлое здесь перекрещено с наступающим будущим; и Москва перекрещена с Прагой, с Парижем, с Софией. Шпиц церкви той – пункт, от которой разбегаются радиусы расселения русских в Берлине в окружности шарлоттенградской действительности. Один радиус – Курфюрстендамм; другой радиус – Тауэнцинштрассе; третий радиус Кантштрассе; четвёртый радиус – и так далее»[59]59

См.: Белый А. Одна из обитателей Царства теней. Л.: Госиздат, 1925. С. 30.

[Закрыть].

Ну а вот Роман Гуль в книге «Жизнь на фукса»:

«Но я не хочу рассказывать о грандиозном – о событиях земного шара. У меня негромкий голос. Я хочу рассказать о маленьком. О том, как жили в эти годы в Берлине случайно собравшиеся русские писатели.

Писатели были разные. Талантливые. Средние. Плохие. Приехавшие. Бежавшие. Высланные. Но жили в Берлине. И потому встречались.

На Курфюрстендамме – Максим Горький. На Викториа-Луизенпляц – Андрей Белый. На Кирхштрассе завесил комнату чертями, бумажными прыгунчиками, игрушками Алексей Ремизов, пугая немецкую хозяйку, сидел в драдедамовом платке с висюльками. В комнате на Лютерштрассе – отец декадентов Н. М. Минский. Где-то – Лев Шестов. В Шёнеберге – Алексей Толстой. В кафе „Прагер Диле“ – И. Эренбург. Над ним в пансион взлетала Марина Цветаева. Грустя о берёзах, ходил Борис Зайцев. Об антихристе читал лекции Бердяев. Всем недовольный, вбежал Шкловский. Приехал навсегда высланный Ю. И. Айхенвальд с Ф. А. Степуном. Жили Ив. Шмелёв, Игорь Северянин, С. Юшкевич, П. П. Муратов, Евг. Лундберг, Влад. Ходасевич, М. Осоргин, В. Станкевич, М. Алданов, З. Венгерова, Н. Петровская и приехали прелестные чашки, разбитые революцией, Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Оцуп. Я не могу перечислить всех. Пусть обижаются неперечисленные.

<…> Русские писатели ходили по Берлину, кланяясь друг другу. Встречались они часто, потому что жили все в Вестене. Но, когда люди кланяются друг другу, – это малоинтересно. Я видел многих, когда они не кланялись.

Ночью шёл Виктор Шкловский, подпрыгивая на носках, как ходят неврастеники. Шёл и пел на ходу. У витрины книжного магазина остановился. И стоял, чему-то долго улыбаясь.

Когда он ушёл, я увидел в витрине – „Сентиментальное путешествие“. Самые искренние моменты писателей бывают наедине со своими книгами. Писатели тогда инфантильны.

По Фридрихштрассе шёл Айхенвальд. Он был плохо одет. Плечи интеллигента 80-х годов, согнутые бугром. На глазах увеличительные очки. Айхенвальд ничего не видел. О чём-то, наверное, думал. Свернул к окну с детскими игрушками. И долго, прижимаясь очками к стеклу, выбирал плюшевых медведей. А по Курфюрстендамму вёл за руку чёрненькую девочку, как арапку, похожую на Айхенвальда.

По Тауэнцинштрассе шёл человек с лимонно-измождённым лицом, в зеленеющем платье. Он не держал под руку женщину. Женщина держала его. Это был – Игорь Северянин. Он писал „Поэзы отчаянья“.

Десертный хлеб и грезоторт,

Как бы из свежей земляники,

Не этим ли Ива́нов горд,

Кондитер истинновеликий!

В „Доме Искусств“ он встретился с Маяковским. Маяковский в сером костюме, громадный, как глыба, в этот день читал очень много. Северянин не читал ничего. Женщина сидела возле него. Когда публика неистовствовала, Северянин под руку с женщиной вышел из кафе.

Марина Цветаева быстро шла по Кайзераллее. Мы зашли в большое белое кафе с гремящим, негрским джазбандом. За кофе она читала новые стихи – с придыханием, неразборчиво. Я проводил рукой по голове. Через год Цветаева вернула жест обратно (извинившись за масть):

Вкрадчивостью волос,

Вгладь и в лоск,

Оторопью продольной

Синь полуночную масть Воронову.

Вгладь и всласть

Оторопи вдоль – ладонью.

Цветаева не выжила в Берлине, не выжила в Праге – уехала в Париж. Она настоящий поэт – в вечной бедности, в тревоге и без друзей. Она, наверное, нигде не выживет.

Не выходя на улицу, в „Прагер Диле“ писал Илья Эренбург. Он может жить без кофе, но не может – без кафе. Поэтому, когда кафе было ещё не выветрено и стулья стояли рядами на столах, он уже сидел в „Прагер Диле“ и, докуривая тринадцатую трубку, клал на каждую по главе романа.

Поздно встав, шёл по Лютерштрассе Кусиков в горе: „почему в Берлине воробьи не чирикают?“ По Шёнебергу в бобровом воротнике ходил Алексей Толстой, тоскуя по золотым куполам и ненавидя немцев за то, что они не говорят по-русски».

Так или иначе, жизнь шла, и Берлин был наполнен русскими, многие из которых всего пять лет назад убивали немцев, как и немцы их, на фронтах Первой мировой.

Можно было искать утешение в мелких радостях. Шкловский всегда оставался режиссёром.

Однажды он придумал спектакль с участием еды. Берлин был местом небогатым, но всё же куда более сытным, нежели Петроград.

Вместе с художником Иваном Пуни и его женой Ксаной Богуславской они решили сделать советский обед. Тот обед, который возвращал бы их в Петроград.

Воблы Берлин, даже русский, не знал, поэтому первым блюдом оказалась селёдка, но, вспоминает Берберова, «твёрдая как дерево». Затем на стол поставили пшённую кашу, для того, чтобы она была вкуснее, Шкловский влил в неё немного постного масла. Он назвал это «маленьким компромиссом», но компромисс не помог.

Эмигранты не могли есть петроградское прошлое.

Они оделись, вышли на улицу и отправились в ближайшую пивную.

В пивной они заказали пиво, сосиски и квашеную капусту.

Берберова заключает эту историю с советским обедом словами Шкловского: «Не вышло, отвыкли. Подлец человек!»…

Дважды войти в реку Гражданской войны было невозможно.

В Гражданскую войну он был не на той стороне – монархисты и либералы не могли простить ему революции, а революция на родине кончилась.

Там ему не могли простить участие в революции с неправильной, эсеровской, стороны.

Жена сидела в тюрьме, побег её был неудачен, и Серапионовы братья собирали залог для неё.

Берлин начала двадцатых годов прошлого века был очень специфическим местом.

Мировая революция была ещё актуальна.

Актуально было восстание – везде, а в Германии – в особенности.

Казалось, ничто ещё не было решено.

Никто не знал ещё, как кончится Коминтерн, а пока Берлин был полон странных людей.

Дальше следует история детективная, а не «почти детективная».

Шкловский в Берлине имел мало возможностей быть «учителем» и поэтому учил литературе довольно странного человека.

Человек этот был красив, а настоящая фамилия его неизвестна.

Тогда этого человека звали Ольга Феррари – то через «е», то через «а» (Фаррари).

Но даже эту фамилию писали по-разному.

Ей было двадцать три года, и она сочиняла стихи.

Шкловский не особо обнадёживал эту женщину. Она писала Горькому: «С прозой у меня получилось тяжело. Я показывала мои вещи (новые) Шкловскому. Он сказал, что они неплохи, но ещё не совсем написаны. Этот человек, несмотря на всё своё добродушие, умеет так разделать тебя и уничтожить, что потом несколько дней не смотришься в зеркало – боишься там увидеть пустое место. Я не знаю, как нужно писать. Как видно, на одном инстинкте не уедешь, и литературному мастерству надо учиться, как учатся всякому ремеслу. Весь мой умственный и душевный багаж здесь мне не поможет, а учиться здесь я вряд ли успею. Я хотела в самой простейшей, голой форме передать некоторые вещи, разгрузиться что ли, хотя бы для того, чтобы не пропадал напрасно материал, но оказывается, и этому простейшему языку надо учиться. С другой стороны, я боюсь слишком полагаться на Шкловского, так как он хоть и прав, но, должно быть, пересаливает, – как и всякий узкопартийный человек, фанатик своего метода, говорит, что сюжет сам по себе не существует и только форма может сделать вещь. Так или иначе, но я сильно оробела…»{110}

Потом случилась странная история. Между поэтессой Феррари и Горьким возникло странное напряжение, а через некоторое время она возвращается в Советскую Россию. В декабре 1923-го её видят в московской квартире у химика Збарского.

Эта женщина писала Горькому ещё один раз, уговариваясь о встрече, – она обещала рассказать о Шкловском, который только что стал отцом. Это письмо она написала в октябре 1924 года из Италии, куда её послали на работу в полпредство.

Снова вернувшись в Москву, Феррари занималась журналистикой, потом снова попала на службу, работала во Франции, а потом вернулась в Россию окончательно.

Незадолго до этого случился скандал.

Скандал этот был похож на дурной эмигрантский роман, смесь Монте-Кристо с Алдановым.

В 1931 году исполнилось десять лет с того дня, когда была потоплена яхта Врангеля «Лукулл». Потопил её итальянский пароход «Адриа», шедший из Батума. Погибли мичман, кок и матрос, пошли на дно архивы и врангелевская касса, но сам Врангель, сошедший на берег, не пострадал.

Было понятно, что это советская диверсия, и тут поэтессу Феррари, к тому времени уже перебравшуюся во Францию, прямо обвинили в этом.

Статья бывшего судебного чиновника и соратника Врангеля Н. Н. Чебышева в газете «Возрождение» – это как раз почти «Монте-Кристо»:

«Феррари носила ещё фамилию Голубевой. Маленькая брюнетка, не то еврейского, не то итальянского типа, правильные черты. Всегда одета во всё чёрное.

Портрет этот подходил бы ко многим женщинам, хорошеньким брюнеткам. Но у Елены (так Чебышев именует Ольгу. – В. Б.) Феррари была одна характерная примета: у неё недоставало одного пальца. Все пальцы сверкали великолепным маникюром. Только их было – девять…

По словам Ф-а, Елена Феррари, видимо, варившаяся на самой глубине котла гражданской войны, поздней осенью 1923 года, когда готовившееся под сенью инфляционных тревог коммунистическое выступление в Берлине сорвалось, уехала обратно в Россию, с заездом предварительно в Италию…

Слова Горького я счёл долгом закрепить здесь для истории, куда отошёл и Врангель, и данный ему большевиками под итальянским флагом морской бой, которым, как оказывается, управляла советская футуристка с девятью пальцами»{111}.

Причём человек внимательный легко угадывал скрытых под инициалами людей – кому это мог Горький в Саарове раскрыть принадлежность молодой женщины к террористическому акту в Константинополе, кто этот некто, что потом рассказал всё это.

Феррари действительно давно работала на советскую разведку. В 1936 году стала капитаном в армейской версии, а не в версии этого звания в госбезопасности, и, наконец, после ареста и гибели её начальников была расстреляна. Через год после неё был расстрелян и её брат, тоже сотрудник спецслужб, Владимир Фёдорович (Михаил Яковлевич) Воля.

Более всего интересно, как это всё выплыло наружу и знал ли Шкловский подробности – ведь они практически одновременно вернулись в РСФСР. Вдруг Феррари занималась не гипотетическим восстанием в Берлине (это пугало многих эмигрантов, да и местных бюргеров, и всё же было маловероятным), а отъезжающими, то есть возвращающимися на родину русскими. Ведь вернулись не только Андрей Белый и Борис Пастернак, а множество временных эмигрантов.

В любом случае она – очень характерный пример романтической натуры, для укрепления романтики стремящейся в искусство. Один несостоявшийся художник тоже совершил рывок в сторону и стал фюрером. Однако ему всё-таки нужна была власть, а настоящим романтикам, которых в годы перемен судьба приводит во властные структуры, власть нужна не сильно.

Романтикам нужно признание. И ещё, чтобы вокруг бурлило, кипело и булькало.

Но когда бурление унимается, равнодушный повар снимает романтиков как серую пену с бульона – большой ложкой.

В общем, в этой истории многие умерли и продолжали умирать, когда Горький уже лежал в Кремлёвской стене, а Виктор Шкловский жил в доме на Лаврушинском. Этих людей уже не было в жизни Шкловского, хотя они всё ещё ходили по одним и тем же улицам. Ходили, пока их не зачистили – группами и поодиночке. Зачистили и человека, который написал брошюру про военную работу эсеров. Того человека, которого Шкловский называл «человеком без ремесла». И из-за которого Шкловский «должен был оставить жену и товарищей».

Человек-то он был с ремеслом, не романтик и в высоких званиях – но и его зачистил повар своей крепкой длинной ложкой.

Елена-Ольга Феррари тогда, в 1920-е, выпустила маленькую поэтическую книжечку «Эрифилии». Её переиздали в 2009 году{112}.

Стихи неважные.

Чудес не бывает.

Издана и её переписка с Горьким – ещё в 1960-е, в одном из томов «Литературного наследства» (семидесятом). Правда, без указания, что автора писем расстреляли[60]60

Как и полагается, биографии той жизни путаны и противоречивы. Называя её «Феррари Елена Константиновна (Голубовская Ольга Фёдоровна)», Виталий Павлов в книге «Женское лицо разведки» пишет при этом, что настоящая фамилия неизвестна. Её называют то еврейкой, то русской, сходятся в том, что она – участница профсоюзного, а затем революционного движения; при этом в иных биографиях прямо указывается: «Беспартийная». В 1918–1920 годах она сестра милосердия, а потом ведёт разведку в тылу деникинских войск, затем уходит с Белой армией в Турцию. В 1922–1923 годах – в Турции, Германии и Франции, в 1924–1925 годах – в Италии: «Действовала под видом эмигрантки-писательницы, выпустила книгу» (там же). В январе 1926 года назначена сотрудником-литератором (!) 3-й части 3-го отдела РУ, а в июле того же года уволена со службы. Но с начала 1930-х она на нелегальной работе во Франции в качестве помощника резидента. Постановлением ЦИК СССР от 21 февраля 1933 года награждена орденом Красного Знамени «за исключительные подвиги, личное геройство и мужество»; в июне 1933 года, после экзаменов по французскому языку, ей присвоено звание «военный переводчик I разряда», в июне же ей присвоено звание капитана. 1 декабря 1937 года арестована и расстреляна 16 июня 1938 года по обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной организации. Реабилитирована 23 марта 1957 года.

[Закрыть].

История эта известная – есть подробная статья «Поэтесса-террористка» Лазаря Флейшмана, и подробности рассказываются в десятке популярных книг – с разной степенью бульварности, и есть даже проза. Это повесть Елены Арсеньевой «Морская Волчица».

Там, кстати, говорится, что женщина с литературными амбициями лишилась мизинца в екатеринославской типографии, когда работала в цеху по резке бумаги.

История Шкловского с Феррари – это вариация на тему известного выражения «связался чёрт с младенцем»: неизвестно, кто был более искушён в тайных делах – бывший эсер Шкловский или его ученица.

А пока писателю Шкловскому плохо. Время течёт для него сложным образом, уплотняется в вязкий кисель и путает даты.

Даты потом будут путаться постоянно.

Сначала они будут путаться как следы зайца, убегающего от могущественного волка. Потом это войдёт в привычку.

Как-то Шкловский напишет короткий текст «Памяти Юрия Тынянова», который начинается так:

«Ленинград. Начало июня 1922 года.

Белая ночь.

Широкая дымно-розовая заря чуть скошенным венком лежит над городом. Желтизна и краснота зданий, шершавая красноватая серота гранита, серая, прохладная голубизна воды разъедены и соединены неярким воздухом.

Теней нет.

Рассеянным светом ночной зари залит город, все предметы круглы и отдельны. В небе без блеска золотится адмиралтейская игла. На Сенатской площади, на площади Восстания декабристов без топота стоит тяжёлый конь, и Пётр молчаливо протянул руку. Нева, окружённая мостами, отражает небо с зарёй.

История, как бы с нами одновременная история без перелистнутых страниц, история, вся открытая искусством, в воздухе белой ночи лежит раскрытой.

Над Дворцовой площадью краснеет шершавая Александровская колонна, высоко поднятая на своём пьедестале. Зимний дворец изогнут, изгиб фасада покоряется изгибу реки. В арке Главного штаба согнута улица, над аркой молчаливые кони. Эхо шагов негромко. Я иду с Юрием Николаевичем Тыняновым. Мы говорим о декабристах. Революция – не бунт, революция – новая государственность»{113}.

Идти в июне 1922 года по Дворцовой площади Шкловский мог только в мечтах.

В июне 1922 года он мог прогуливаться только по Курфюрстердамм.

Но Шкловский в воспоминаниях соединял всё – все времена, все даты и все истории.

Он писал книгу о любви.

Он писал о своей жене:

«Пейте, друзья, пейте, великие и малые, горькую чашу любви! Здесь никому ничего не надо. Вход только по контрамаркам. И быть жестоким легко, нужно только не любить. Любовь тоже не понимает ни по-арамейски, ни по-русски. Она как гвозди, которыми пробивают.

Оленю годятся в борьбе его рога, соловей поёт не даром, но наши книги нам не пригодятся. Обида неизлечима.

А нам остаются жёлтые стены домов, освещённые солнцем, наши книги и вся нами по пути к любви построенная человеческая культура.

И завет быть легким.

А если очень больно?

Переведи всё в космический масштаб, возьми сердце в зубы, пиши книгу.

Но где та, которая любит меня?

Я вижу её во сне, и беру за руки, и называю именем Люси, синеглазым капитаном моей жизни, и падаю в обмороке к её ногам, и выпадаю из сна».

Под Люсей имелась в виду Василиса Георгиевна Корди, первая жена Шкловского.

Она была арестована Петроградской ЧК 22 марта 1922 года{114}. Шкловский хотел вывезти её в Германию – легально или нелегально, но всё было напрасно. А пока «Серапионы» собирали деньги.

Наконец, Василису Корди-Шкловскую выкупили за 300 рублей у советской власти.

А Шкловский писал книгу о любви, и любовь к жене мешалась с любовью к другой женщине.

Женщину звали Эльза Триоле.

На второй год революции Элла Каган вышла замуж за французского офицера Андре Триоле и уехала во Францию, а затем на Таити. Потом офицер куда-то делся, а фамилия осталась. Она жила в Лондоне, а затем переехала в Берлин: «В Берлине я начала писать. Уговорил меня на это дело Виктор Шкловский. Он показал мои к нему письма Горькому, Алексей Максимович, живший тогда под Берлином, в Саарове, прислал мне на эти письма как бы рецензию и одновременно пригласил через Шкловского к себе погостить. Словом, я осталась в Берлине до 24-го года…»

Её сестра тоже вошла в историю под фамилией своего первого мужа – мужчины менялись, а фамилия оставалась. Именно Элла познакомила Лилю с Маяковским в 1915 году.

А сейчас, в 1922 году, Элла пробовала свои силы в беллетристике и сочиняла роман об экзотической жизни на далёких островах.

К «Zoo, или Письмам не о любви» существует много авторских предисловий. Одно из них, четвёртое, начинается так:

«Человек один идёт по льду, вокруг него туман. Ему кажется, что он идёт прямо. Ветер разгонит туман: человек видит цель, видит свои следы.

Оказывается – льдина плыла и поворачивалась: след спутан в узел – человек заблудился.

Я хотел честно жить и решать, не уклоняться от трудного, но запутал свой путь. Ошибаясь и плутая, я очутился в эмиграции, в Берлине».

Всё дело в том, что это предисловие написано в 1965 году. Поэтому-то тогда, спустя сорок лет после побега, Шкловский прибавляет:

«История эта рассказана мною в книге „Сентиментальное путешествие“, которая у нас два раза издана; сейчас её не переиздают.

Всё это было в 1922 году. За границей я тосковал; через год по хлопотам Горького и Маяковского мне удалось вернуться на родину.

Книга, которую вы сейчас прочтёте, написана в Берлине, у нас она издаётся в четвёртый раз».

Она издавалась с тех пор много раз, и каждый раз норовила измениться – даже после смерти автора её издавали по-разному, и можно было обескураженно скользить по строчкам в поиске знакомой цитаты.

Цитаты не было, потому что эта книга была изменчива, как текущая вода.

Шкловский писал её, сидя в Берлине без знания языка, и был в чужом городе чужеродным телом – чем-то вроде тех осколков снаряда, что когда-то выходили у него месяцами из тела.

Эмиграция отторгала его, и это было видно сразу.

Поэтому, когда он дописал книгу, состоящую из писем к любимой женщине, то закончил её письмом к власти.

Власть вообще похожа на женщину – об этом писали многие.

Власть переменчива, и Шкловский сдавался ей на милость, как капризной женщине.

Возвращаемся к «ZOO»: «У меня не было денег, я решил написать книгу о людях, которые ходили по эмигрантскому Берлину. Там был Андрей Белый, Пастернак, Шагал. Много людей было. Маяковский приехал на время». Полвека спустя после этих событий он говорит литературоведу Чудакову:

«…Я в это время был влюблён. Влюблён так, что разогнал от женщины, в которую был влюблён, на километр всех людей, которым она нравилась.

И тогда, будем хвастаться, я взял одного англичанина, который мне не понравился, он слишком пристально смотрел на женщину, взял и бросил на рояль в ресторане.

За рояль, конечно, заплатил он, а не я, так как денег у меня не было.

Откуда у меня взяться деньгам?

Англичанин не стал со мной объясняться.

А одной женщине сказал, что, когда он был в Сербии, там парни были похожие на меня, ходят с ножами, могут зарезать.

И он подумал: а вдруг у меня нож? Потому-то он и решил заплатить.

Вот в каком я был состоянии, перед тем как сесть писать. Начал, а потом приходит… глупая вещь, которая называется вдохновением.

Писал – не писал, а диктовал в очень холодной комнате, засунув ноги в корзину, закутавшись. Книгу надиктовал за неделю.

Про вдохновение Гоголь многое говорил, но я не могу найти, где он это сказал: „Вернись ко мне, вернись хоть на мгновенье. Хотя бы для того, чтоб я увидел сам себя. Вернись ко мне грозою, вьюга-вдохновенье“.

Написал книгу, в которой были все метафоры любви.

Что получилось? Женщина ушла, книга осталась.

Прошло много лет, и эта книга нравится сейчас больше, чем тогда, когда была написана. Она и мне нравится больше, чем то, что, например, сейчас пишу. Потому что жизнь, голос крови меняют мир»{115}.

А тогда он писал Эльзе Триоле:

«Люблю тебя немного больше, чем вчера.

Хотел бы разучиться писать, чтобы научиться писать снова и только тебе.

Разучиться говорить, научиться потом снова и сказать первым словом „Эльза“.

Люблю тебя немыслимо. Прямо ложись и умирай. <…>

У тебя голубые глаза и дивный переход от щёк к подбородку.

Плечи и шея лучше всего мира, и твоя голова драгоценней звёзд.

У тебя, Эльза, есть уши и рыжие волосы, а я благодарен тебе даже за то, что ты купила себе туфли без задков. У тебя голова, как солнечный драгоценный камень.

А если твоя голова как солнце, то с чем сравнить твои губы?

В то же время ты девочка.

Незаменимая. Одинокая. Любимая больше, чем это можно сказать.

Ещё раз клянусь в любви до гроба.

Твой Виктор»{116}.

Любовь эта была обречённой, но до конца дней оба сохранили дружеские, уважительные отношения и проявляли живой интерес к творчеству друг друга. Однако до конца дней ещё далеко, все молоды и на дворе – двадцатые годы:

«Родная Эля.

Пишу тебе по три письма в день и рву.

Сижу перед телефоном (стою) и думаю, позвонить или нет. <…> Эля, будь моей женой. Я люблю тебя так, что не могу жить, что уже не могу писать писем.

Я хочу иметь от тебя ребёнка.

Я верю тебе на всю жизнь вперёд.

А сейчас я вишу на подножке твоей жизни.

Я барахтаюсь, стараясь спастись.

Я целовал твои губы, я не могу забыть их.

Я целовал твоё сердце, я знаю его.

Я нужен тебе, Эля, я согрею тебя, ты сама не знаешь, как замёрзла.

Не смотри на меня, солнце моё, как на пыль на твоей дороге. Или скажи мне „никогда“.

Я не умру, потому что знаю свою цену.

Уеду в Россию или в русскую тюрьму. Чекисты будут ко мне милосердны, они не европейцы и не будут ругать меня, если я от ужаса смерти закричу или буду стонать, как стеню сейчас, раненный твоими умеющими прикасаться руками.

Мой отец бросил водку, я забуду любовь.

Скажи „уходи“.

Докуси меня.

Письма мои мне нужны. Они мне нужны для книги.

Книга будет хорошая, и чёрт знает почему весёлая.

Виктор»{117}.

У Лидии Гинзбург есть такая запись в дневниках:

«Говорим со Шкловским о „ZOO“. Вспоминаю его фразу о человеке, которого обидела женщина, который вкладывает обиду в книгу. И книга мстит.

Шкловский: А как это тяжело, когда женщина обижает.

Я: Всё равно каждого человека кто-нибудь обижает. Одних обидела женщина. Других Бог обидел. К сожалению, последние тоже вкладывают обиду в книги».

И тут же:

«Я сказала Брику:

– В. Б. <Шкловский> говорит точно так же, как и пишет.

– Да, совершенно так же. Но разница огромная. Он говорит всерьёз, а пишет в шутку. Когда Витя говорит: „Я страдаю“, то это значит – человек страдает. А пишет он я страдаю (Брик произнёс это с интонацией, которую я воспроизвела графически)».

Но горе есть горе – безотносительно от графического написания. Люди всегда страдают не по правилам.

В то же время Шкловский пишет жене:

«Дорогой Люсик. Получил одно твоё письмо. <…> Посылаю тебе денег ещё немного. 10 долларов.

Здесь дороговизна страшная. Жил в Праге, но в ней меня приняли очень плохо, так как решили, что я большевик. Сволочи и бездари. Сейчас в Берлине с Ромой <Якобсоном>. Рома не хочет отпускать меня из Праги. Но я остаюсь здесь. Дука <Горький> обещает через две недели достать деньги на журнал. Буду зарабатывать. Написал работу, „Роман тайн“, сейчас её отделываю. Пришлю. „Ход коня“ выйдет первый.

Верен тебе совершенно. Ночью кричу. Приехали Брик, М<аяковский> и Лиля. Очень неприятны.

Пиши мне на Клейст-штрассе.

Я всё такой же, только купил (покупаю) себе новое пальто.

Живу без комнаты. Некогда нанять.

Любят меня здесь все очень. Берлинская литературная эмиграция не очень сволочная.

Целую руки твои и Василисы. Целую Талю.

Маму целую крепко, крепко и хорошо. Целую папу и детей. Что Володя?

Теперь дело. Я хочу вернуться в Россию, если детик не может приехать. Спроси Мариэтту, можно ли сделать попытку? Скажи всем, чтобы хлопотали.

Я устал от Берлина и от разлуки. Устал.

Ну, скоро начну работать. Напишу с горя роман.

Пиши мне часто, если не можешь, то позови к себе Мишу и пускай он напишет что-нибудь за тебя. Люблю тебя больше прежнего. Жить без тебя не умею. Хочу быть счастливым. Пока до свидания.

Приветствую твой примус. Здесь очень много народа, но мне он не нужен без тебя.

Да, я очевидно разминулся с твоими письмами, они теперь, вероятно, в Праге. Ну, пришлют.

У нас чудесная осень. У нас – это в Берлине.

Целую твои ноги. Прага же мне чужая. Не она город моей поэмы.

Целую тебя. Как живут все мои? Может быть, кто без тебя.

Марка падает и падает. Мы уже привыкли.

Почти что родина. Воздух катастрофичен.

Но всё это не важно и не страшно.

Зима будет свирепая, но нас не удивить. Европа, Люсик, кончается. Кончается европейская культура. Культура не нужна никому. Будем верить, что мы не увидим конца.

Европа, Люсик, кончается от политической безответственности и национализма.

Европейская ночь наступает. Уже наступила и на меня. Кому, детик, нужны сейчас мои книги?

Ночь наступает. Будем спать.

Ночь наступает, будем любить крепче.

Здесь чахнет Ремизов, танцует А. Белый, скрипит Ходасевич, хамит Маяковский, пьёт А. Толстой, а остальные шиберуют. Шиберуют[61]61

Schieber (нем.) – спекулянт.

[Закрыть].Революция, её уже знают. Грешники в аду после страшного суда будут так жить. Суд уже был. Веселитесь, недожаренные.

Европейская ночь. Целую мою любовь, мою веру, мою жизнь – Люсю. В грудь, в губы, в уши, в руки. Целую тебя, моя чудная, моя дорогая.

Лучше тосковать по тебе, чем любить кого бы то ни было. Итак, если гора не может к Магомету, то Магомет пойдёт к горе. Наведите справки.

Целую пока тебя.

Привет всем, всем. У тебя в комнате, вероятно, мороз?

Целую тебя. Целую. Ах, Люсик.

Виктор.

25 октября 1922 года.

Берлин»{118}.

И Шкловский пишет своё «ZOO…», книгу про любовь к одной женщине, посвящённую совсем другой.

Валентина Ходасевич в «Портретах словами» вспоминает: «Как-то весной к нам в гости в Сааров приехал из Берлина с художником Натаном Альтманом и Эльзой Триоле Шкловский. Эльзу никто из нас не знал ещё. Знаменита она была тем, что была на Таити и была сестрой Лили Брик. <…> К этому времени нам уже было ясно, что Шкловский тяжело болен безответной любовью к Эльзе, которая позволяла ему „болеть“, но относилась к этому с раздражением. Мы узнали, что бедненький Шкловский стеснён в деньгах, кто-то говорил, что он имеет один воротничок и, будучи очень чистоплотным, сам стирает его ежевечерне и разглаживает, прилепив мокрым к зеркалу (это строго запрещалось в напечатанных инструкциях, висевших обычно на видном месте в сдаваемых комнатах гостиниц и пансионатов). Но что поделаешь! Надо было экономить средства для ежедневной покупки цветов, преподносимых Эльзе. Цветы Шкловский покупал на рынке рано-рано утром (они там дешевле), относил их в пансион, где жила Эльза, и клал перед дверьми её комнаты, на выставленные её для чистки туфельки. Мы были свидетелями этого трогательного обычая в Дрездене, когда все жили в одной гостинице. Я не знаю, нужно ли жалеть Шкловского за его безответную любовь и порицать Эльзу за жестокосердие. Думаю, что нет. Счастливым следствием всего этого несчастного романа стала великолепная книга Виктора Шкловского „Цоо“, написанная в Берлине и изданная там же в 1923 году…»{119}

Про зоопарк в этой книге написано так:

«Звери в клетках Zoo не выглядят слишком несчастными.

Они даже родят детёнышей.

Львят выращивали кормилицы-собаки, и львята не знали о своём высоком происхождении.

День и ночь мечутся в клетках гиены.

Все четыре лапы гиены поставлены у неё как-то очень близко к тазу.

Скучают взрослые львы.

Тигры ходят вдоль прутьев клетки.

Шуршат своей кожей слоны.

Очень красивы ламы. У них тёплое, шерстяное платье и голова лёгкая. Похожи на тебя.

На зиму всё закрыто.

С точки зрения зверей это не большая перемена. Остался аквариум.

В голубой воде, освещённой электричеством и похожей на лимонад, плавают рыбы. А за некоторыми стёклами совсем страшно. Сидит деревцо с белыми ветками и тихо шевелит ими. Зачем было создавать в мире такую тоску? Человекообразную обезьяну не продали, а поместили в верхнем этаже аквариума. Ты сильно занята, так сильно занята, что у меня всё время теперь свободно. Хожу в аквариум.

Он не нужен мне. Zoo пригодилось бы мне для параллелизмов».

Много лет спустя писатель Набоков написал свой роман о русском Берлине «Дар».

У Омри Ронена в статье «Пути Шкловского в „Путеводителе по Берлину“» есть такой фрагмент: «…увлекательная работа Александра Долинина в сборнике „Владимир Набоков: pro et contra“, содержащая полную сводку высказываний Ходасевича о Шкловском, сопоставление эпизодического персонажа романа „Дар“, писателя Ширина, со Шкловским, а также разбор примечательной „Повести о пустяках“ Бориса Темирязева (Юрия Анненкова) как произведения, построенного на излюбленных формальной школой монтажных приёмах (следует присовокупить в связи с этим, что Шкловский послужил прототипом одного из действующих лиц повести)».

Сборник этот[62]62

Владимир Набоков: pro et contra. Личность и творчество В. Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология: В 2 т. СПб., 1999. – Прим. ред.

[Закрыть] многие хорошо помнят, но с его издания прошло уже лет пятнадцать.

В статье Долинина, о которой идёт речь, рассказывается об эпизоде из «Дара». Там говорится: «Фёдор Константинович собрался было восвояси, когда его сзади окликнул шепелявый голос: он принадлежал Ширину, автору романа „Седина“ (с эпиграфом из книги Иова), очень сочувственно встреченного эмигрантской критикой. („Господи, отче —? По Бродваю, в лихорадочном шорохе долларов, гетеры и дельцы в гетрах, дерясь, падая, задыхаясь, бежали за золотым тельцом, который, шуршащими боками протискиваясь между небоскрёбами, обращал к электрическому небу измождённый лик свой и выл. В Париже, в низкопробном притоне, старик Лашез, бывший пионер авиации, а ныне дряхлый бродяга, топтал сапогами старуху-проститутку Буль-де-Сюиф. Господи отчего —? Из московского подвала вышел палач и, присев у конуры, стал тюлюкать мохнатого щенка: Махонький, приговаривал он, махонький… В Лондоне лорды и лэди танцевали джими и распивали коктайль, изредка посматривая на эстраду, где на исходе восемнадцатого ринга огромный негр кнокоутом уложил на ковёр своего белокурого противника. В арктических снегах, на пустом ящике из-под мыла, сидел путешественник Эриксен и мрачно думал: Полюс или не полюс?.. Иван Червяков бережно обстригал бахрому единственных брюк. Господи, отчего Вы дозволяете всё это?“) Сам Ширин был плотный, коренастый человек, с рыжеватым бобриком, всегда плохо выбритый, в больших очках, за которыми, как в двух аквариумах, плавали два маленьких, прозрачных глаза, совершенно равнодушных к зрительным впечатлениям. Он был слеп как Мильтон, глух как Бетховен и глуп как бетон. Святая ненаблюдательность (а отсюда – полная неосведомлённость об окружающем мире – и полная неспособность что-либо именовать) – свойство, почему-то довольно часто встречающееся у русского литератора-середняка, словно тут действует некий благотворный рок, отказывающий безталанному в благодати чувственного познания, дабы он зря не изгадил материала. Бывает, конечно, что в таком тёмном человеке играет какой-то собственный фонарик, – не говоря о том, что известны случаи, когда по прихоти находчивой природы, любящей неожиданные приспособления и подмены, такой внутренний свет поразительно ярок – на зависть любому краснощёкому таланту. Но даже Достоевский всегда как-то напоминает комнату, в которой днём горит лампа».