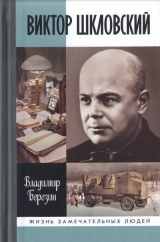

Текст книги "Виктор Шкловский"

Автор книги: Владимир Березин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц)

А на свадьбу молодая девушка попала потому, что ещё в гимназии подружилась с дочерью жениха, Натальей Шкловской. Берберова пишет:

«Единственным моим преимуществом перед ними было писание стихов, но и оно скоро померкло, когда появилась в 4-м классе Наташа Шкловская, тоже писавшая стихи, и какие стихи!..

Мы, однако, переходим на „ты“. Она говорит, что у неё есть двоюродный брат, литературный критик. Никогда не слыхала! (я смущена).

Я знакомлю её с Надей Оцуп (позже была репрессирована как троцкистка)[10]10

Надежда Авдеевна Оцуп (1901–1958) вступила в большевистскую партию ещё будучи гимназисткой. Н. Берберова вспоминала, что Николай Оцуп рассказывал ей о Надежде: «Надя теперь служит в Чека, – сказал он спокойно и дружески посмотрел на меня. – Она ходит в кожаной куртке и носит револьвер. Я встретил её недавно на улице, она сказала, что таких, как я, надо расстреливать, что они и делают». Н. Оцуп училась в медицинском институте; в 1935 году окончила Институт красной профессуры и была направлена на партийную работу в Свердловск, но в том же году была исключена из ВКП(б) как троцкистка, а через два года осуждена на пять лет. После освобождения в 1946 году работала врачом в Казахстане. Затем снова была арестована и в 1948 году сослана в Аральск. В 1958 году, незадолго до смерти, вернулась в Ленинград.

[Закрыть] – у неё брат поэт; я знакомлю её с Люсей М. (позже расстрелянной) – у неё отец издатель. И ещё с Соней Р. (покончившей с собой в 1931 году) – у неё брат будущий киноартист. Мы все – цвет класса».

Знакомство продолжается: «На рождественские каникулы я уезжала к Наташе Шкловской в Финляндию, где теперь у её отца была дача. В снегах, в густых ёлках стояла она, и мы сами запрягали рыжую длинногривую лошадь в маленькие финские сани, и она несла нас не спеша по дорогам и лесам, мимо одетых льдом озёр и прудов, с бубенчиком, бившимся под дугой. В эти дни у Наташи открылся дар стихотворной импровизации (пятистопным ямбом или четырёхстопным хореем без рифмы), с этим даром она решительно не знала, что ей делать. Я правила, она импровизировала, короткий день уходил, скрипело под полозьями, и мы ровно и мирно скользили то мимо жилья, то мимо железной дороги, с уснувшими рельсами и огненным оконцем станции, то мимо молчавших деревьев, предлагавших нам снег на своих плоских широких ветвях. Мы ели шоколад, учились курить…»

Дальше Берберова пишет: «А литературного критика, с которым позже я близко была знакома и который, конечно, помнит обо мне и сейчас, я совершенно в тот вечер не заметила. Был ли он, не был ли, мне неизвестно. Я была слишком захвачена событиями этого дня, разговором с моим соседом, первым разговором в каком-то ещё неведомом мне новом ключе, чтобы думать о литературном критике».

Много лет спустя, в 1973 году Виктора Шкловского спросят о чём-то, и в ответ он расскажет такую историю: «У меня была (а может, ещё и есть?) двоюродная сестра. Тогда ей было 15 лет. Она была левой эсеркой. Когда после неудачного эсеровского мятежа их брали, она отстреливалась. Её приговорили к расстрелу. Мать пошла к Горькому. Горький говорил с Лениным. Ленин позвонил в ЧК и спросил – чем больна эта девушка. Ему ответили, что она здорова. Ленин сказал: когда вы научитесь понимать русский язык? Я не спрашиваю у вас – здорова она или больна. Я спрашиваю: чем она больна… Его поняли. Сказали, что у неё высокая близорукость.

Девочку освободили из-за болезни. Может быть, она ещё жива где-то за границей»{8}.

Всё, кстати, переплетается: в 1914–1918 годах Берберовы жили в Петербурге, окна в окна с квартирой Бриков{9}.

Шкловский рассказывал писателю Конецкому о нравах в своём семействе:

«Самовар обычно швыряла мать. А начинал отец с посуды. Затем старший брат сдёргивал портьеры. Я проскакивал сквозь двери в соседнюю комнату или на лестницу. Я проскакивал сквозь них буквально, то есть не открывая, а вынося их плечом или грудью вместе с филёнками. Или без. Затем мы пили чай из самовара, который мать пыталась выправить.

И всё становилось хорошо и бесследно.

Два-три раза я не вышиб двери. И эти два-три раза остались навсегда больными рубцами, душевными шрамами»{10}.

Совершенно непонятно, где и как он учился, – сведения обрывочны и лишены дат.

В 1905 году – реальное училище Богинского (Невский, 83). Его взяли оттуда, потому что обучение было слишком дорого.

1907–1909 годы – Окружная гимназия (Чернышёв переулок).

В 1909–1912 годах его приютила гимназия Шеповальникова. Причём в тексте самого Шкловского («Жили-были») она значится как гимназия Шаповаленко, а в «Третьей фабрике» фигурирует «доктор Ш.» с расшифровкой «Шеповальников Николай Петрович (1872—?)»{11}. Это гимназия на Каменноостровском проспекте, 24.

Шеповальников был чрезвычайно интересный человек, и известен он был отнюдь не только своей гимназией[11]11

Николай Петрович Шеповальников (1872–1945) – русский советский учёный-физиолог, доктор медицинских наук, профессор. Знаменит он был и тем, что в 1899 году открыл энтерокиназу, то есть «активатор трипсиногена и других проферментов поджелудочной железы», называемый «фермент ферментов». В то время Шеповальников был ординатором в клинике детских болезней, а также работал в лаборатории Ивана Павлова.

[Закрыть].

Здание гимназии Шеповальникова сохранилось. Этот добротный четырёхэтажный дом с эркерами, построенный в 1901 году, был в собственности у домовладелицы А. Ивановой, затем бароном Вольфом превращён в доходный дом, здание перестраивали несколько раз, надстраивали.

Копнёшь историю участка, на котором построен любой петербургский дом, так полезут люди причудливых фамилий, ресторан, открытый Андреем Луи-Курба, масонская ложа в одной из квартир, лазарет во время Великой войны и экономка Шеповальникова по фамилии Лаптинская, что была одной из главных фигур в окружении Григория Распутина.

В этом доме потом стоял запах дерева – место гимназии занял столярный техникум.

Затем в доме, где учился Шкловский, жил в 35-й квартире со своими родителями Мандельштам. В доме, где учился Шкловский, ставший, помимо прочего, теоретиком кино, жил потом режиссёр Илья Авербах.

А пока ничто ещё не решено и звенит своими звонками гимназия Шеповальникова.

У Шкловского есть такая заметка времён Гражданской войны, которая называется «Самоваром по гвоздям». Там он пытается критиковать советское искусство «слева» и пишет, что не будет защищать искусство во имя искусства и будет защищать пропаганду во имя пропаганды:

«И десять лет, в школе утром, каждым утром я пел в стаде других детей: „Спаси, Господи, люди Твоя…“

И вот теперь и даже раньше, в год окончания гимназии, я не мог произнести эту молитву без ошибки, я могу только пропеть её.

Агитация, разлитая в воздухе, агитация, которой пропитана вода в Неве, перестаёт ощущаться. Создаётся прививка против неё, какой-то иммунитет.

Агитация в опере, кинематографе, на выставке бесполезна – она сама съедает самоё себя. Во имя агитации уберите агитацию из искусства».

Это, в общем-то, универсальный совет и стоит вспоминать его часто.

Историю с пением в стае надо будет припомнить ещё раз – когда речь пойдёт о религиозной и национальной ориентации.

Но до этого ещё долгий путь и много страниц.

Вспоминалось о гимназии так: «Наша гимназия была бронзовой пепельницей, что благодарные пациенты дарят врачу. Мы в этой пепельнице лежали окурками. Гимназия вся была наполнена исключёнными, а вспоминаю я о ней, когда она превратилась в мираж, – с нежностью». После выпускного экзамена Шкловский тайком от начальства школы, но вместе с учителем исправляет свою работу.

Взрослая жизнь начинается с авантюры.

Глава вторая

УНИВЕРСИТЕТ

Однако пока царь Василий осаждал Тулу, в Стародубе-Северском появился новый самозванец, Лжедмитрий II. Личность нового самозванца до сих пор вызывает споры среди историков. Но наиболее правдоподобна версия польских иезуитов, утверждавших, что в этот раз имя Дмитрия принял шкловский еврей Богданко. Романовы, после прихода к власти в 1613 году, в самом деле говорили о еврейском происхождении Лжедмитрия II, а им в данном вопросе стоит верить. Кроме того, есть сведения, что после убийства Лжедмитрия II в его бумагах нашли еврейские письмена и талмуд.

Подобно Гришке Отрепьеву, шкловский самозванец набрал отряды польских телохранителей и малороссийских казаков, к нему присоединились жители юго-западных районов России, и весной 1608 года он пошёл на Москву{12}.

Александр Широкорад. Северные войны России

В 1912–1914 годах Шкловский учился на филологическом факультете Петербургского университета и одновременно занимался в художественной школе Шервуда.

Но всюду он недоучился – недоучился он и скульптуре у Шервуда.

Как сам он вспоминал, пришлось уйти, когда он почувствовал, что не может работать на одном порыве.

В университете он продержался дольше.

Всемирно известный теоретик литературы не имел систематического образования – ни университетского, ни вообще какого бы то ни было.

Он был самозванец.

Это такое свойство любой революции – её движущая сила всегда состоит из самозванцев, людей, что не подтверждают своё право на действие сертификатами.

В науке можно было идти классическим путём – медленно, стадия за стадией, усваивая работу предшественников, и, повторив их путь, предложить что-то своё.

Художник Дали, как говорили про него, перерисовал весь музей Прадо, прежде чем начал создавать свой стиль.

Вопрос движения вперёд что в науке, что в искусстве – очень сложный.

Рецептов слишком много, а это значит, что их нет.

Иногда самозванец очень успешен – он назначает себя царём и сам возлагает на себя корону.

История знает успешные династии, созданные самозванцами.

Иногда же на самозванцев наваливается толпа, их топчут ногами, а потом их прахом стреляют из пушки в ту сторону, откуда они заявились.

Есть хитрые и изворотливые самозванцы, которые вызывают споры и по сей день. Да полно, самозванцы ли они? – говорит кто-то. Нет-нет, точно самозванцы, – отвечают им. И нет слада в показаниях очевидцев.

Шкловский учился в университете, и, в общем, было понятно, что он скоро оставит его.

Выглядел он весьма романтично.

Учился Шкловский дурно и признавался в этом сам, и, когда началась война, почувствовал вкус к перемене участи.

Университет в жизни Шкловского – это понятие среды, а не понятие образования.

Филолог Чудаков[12]12

Александр Павлович Чудаков (1938–2005) – литературовед, писатель. Окончил филологический факультет МГУ (1960). Работал в Институте мировой литературы. Автор работ «Поэтика Чехова», «Мир Чехова: Возникновение и утверждение», «Слово – вещь – мир: от Пушкина до Толстого», многочисленных статей и филологических комментариев. Написал роман «Ложится мгла на старые ступени» (2000). Оставил воспоминания о Викторе Шкловском, с которым близко общался в последний период его жизни.

[Закрыть] записывал за ним спустя десятилетия:

«Я начал свою литературную деятельность – страшно сказать – в 1908 году.

Расскажу о Петербургском университете. Широкая река, по ней плавают ялики с прозрачными носами, как при Петре.

Здание двенадцати коллегий. Длинные коридоры, и, когда студент идёт в конце, он кажется вот такой.

Ходит молодой Мандельштам, очень молодой Бонди. Мы были уверены, что он через год выпустит замечательную книгу… Бодуэн де Куртенэ, Якубинский, Поливанов, который знал необыкновенное количество языков и тайно писал стихи, как и Якубинский. Изменение искусства в том, что им становится то, что не было искусством. Оно приходит неузнанным. Так стало искусством немое кино».

Итак, формального образования Шкловский не получил.

Большую часть жизни он занимался самообразованием, будучи чрезвычайно восприимчивым к чужим идеям и, одновременно, сам будучи очень мощным генератором идей, а главное – образов.

Евгений Шварц признаёт в дневниках: «Литературу он действительно любит, больше любит, чем все, кого я знал его профессии. Старается понять, ищет законы – по любви. Любит страстно, органично. Помнит любой рассказ, когда бы его ни прочёл… Поэтому он сильнее писатель, чем учёный»{13}.

Полное незнание иностранных языков и отсутствие академизма приводили к невиданному простору для обобщений.

Всё старое будто бы смахивалось со стола.

Использованная посуда гремела в складках сдираемой скатерти.

Её никто не мыл, вернее, никто о том не заботился.

Эту небрежность потом Шкловскому припомнит человек со странным составом крови – и об этом составе я расскажу потом.

Жизнь будет сталкивать их часто – и вот потом, в 1927 году, когда мир и судьбы всех знакомых и незнакомых персонажей переменятся несколько раз, человек, в жилах которого тёк муравьиный спирт, напишет про Шкловского:

«Словарь Даля порою необходим для того, чтобы верно понять Пушкина, Гоголя, Льва Толстого. Но что бы сказали мы, если б воскресший Даль поднёс нам свой словарь с такими, примерно, словами:

– Бросьте-ка вы возиться с вашими Пушкиными, Толстыми да Гоголями. Они только и делали, что переставляли слова как попало. А вот у меня есть всё те же слова, и даже в лучшем виде, потому что в алфавитном порядке, и ударения обозначены. Они баловались, я – дело делаю.

Нечто подобное говорят формалисты. Правда, когда Виктор Шкловский, глава формалистов, пишет, что единственный двигатель Достоевского – желание написать авантюрно-уголовный роман, а все „идеи“ Достоевского суть лишь случайный, незначащий материал, „на котором он работает“, – то самим Шкловским движет, конечно, только младенческое незнание, неподозревание о смысле и значении этих „идей“. Я хорошо знаю писания Шкловского и его самого.

Это человек несомненного дарования и выдающегося невежества. О темах и мыслях, составляющих роковую, трагическую ось русской литературы, он, кажется, просто никогда не слыхал. Шкловский, когда он судит о Достоевском или о Розанове, напоминает того персонажа народной сказки, который, повстречав похороны, отошёл в сторонку и, в простоте душевной, сыграл на дудочке. В русскую литературу явился Шкловский со стороны, без уважения к ней, без познаний, единственно – с непочатым запасом сил и с желанием сказать „своё слово“. В русской литературе он то, что по-латыни зовётся Homo novus».

Человек, налитый муравьиной кровью, своё дело знал – он угадал в Шкловском почти всё. Он угадал и то невежество, отсутствие академизма, которое искупал Шкловский всю жизнь, идя обходными путями, и то, что тот обладал «непочатым запасом сил и желанием сказать „своё слово“».

Всё, что сказал о нём Ходасевич, – наиболее точное описание чувств, что вызывает самозванец у человека, который растит свои суждения медленно и последовательно, будто кристалл в солевом растворе.

Ходасевич был чрезвычайно умный и зоркий человек – он очень давно увидел все претензии, что будут предъявлять к самозванцу Шкловскому да и ко всему русскому авангарду в моменты популярности этого авангарда. Когда этот авангард начнут травить, то аргументы будут куда проще.

Но в университете и рядом с ним для Шкловского нашлись друзья. Это были друзья, сохранившие дружбу на всю жизнь, и те друзья, которые стали потом врагами… Ну, в общем, лучшие учёные страны – Эйхенбаум[13]13

Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) – текстолог, литературовед, доктор филологических наук, профессор. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1912). Член ОПОЯЗа, автор знаменитой статьи «Как сделана „Шинель“ Гоголя» (1919) и работы «Мелодика русского лирического стиха» (1922). На протяжении всей жизни занимался Львом Толстым. Редактор собраний сочинений Л. Толстого, М. Лермонтова, Н. Лескова и многих других русских классиков.

[Закрыть] и Тынянов, Якобсон и Поливанов и многие другие.

Поэтому университет – был.

И не всё так просто с невежеством.

«Позднего Шкловского принято ругать, – пишет Чудаков в 1968 году. – Читают недоброжелательно (к старым учёным у нас общее мненье почему-то всегда жестоко), невнимательно, не замечая, что и в последних книгах среди песка сверкают прежние блёстки, что песок этот всё же золотоносен. Интеллект такого качества не уходит, он гаснет только вместе с жизнью.

…Я пробовал говорить о мышлении Шкловского. Думаю, что мы ещё не скоро поймём его тип, его структуру, явленную вовне в столь деструктивной форме. Многие учёные обладали не меньшими и, во всяком случае, более точными знаниями, чем Шкловский. Но по количеству идей совершенно новых с ним могут соревноваться лишь единицы.

Количество и точность знаемого, видимого, не главное. Современные исследователи Дарвина внесли существенные поправки в легенду о „Монблане фактов“ в его трудах. Монблан оказался не так уж велик. Дело, видно, в чём-то другом. В таком качестве ума, которое позволяет сопрягать разъединившиеся сферы знания? В способности к кибернетической мгновенности отыскания именно этого факта? Может, в редкой способности взгляда совсем со стороны? Той, которою обладали Эдисон, Шухов?

Что-то в этом роде Шкловский однажды о себе сказал:

– Кто такой я? Я не университетский человек. Я пришёл в литературу, не зная истории литературы. Когда нужно было много стекла, Форд сказал: только не зовите стекольщиков. Позовите, например, инженеров по цементу. Они что-нибудь придумают.

Его видение людей, вещей, событий – ещё долго будут изучать, потому что новое видение редко. Структуру прозы Шкловского станут исследовать так же, как строение прозы Розанова и Андрея Белого. По влиянию на поэтику новой русской литературы это явление не меньшего масштаба»{14}.

В воспоминаниях Михаила Слонимского есть глава «Старшие и младшие». Там Слонимский пишет:

«В давние времена, в годы перед Первой мировой войной, некий предприниматель устраивал литературные вечера и диспуты в помещении Калашниковской хлебной биржи, находившейся за один квартал от Старо-Невского проспекта. Однажды состоялся тут широко разрекламированный вечер футуристов.

Председательствовал на этом диспуте почтеннейший академик Бодуэн де Куртенэ. Рядом с ним за длинным столом, возвышаясь над публикой, набившей до отказа обширный, вместительный зал, сидели, перешептываясь, поэты разных направлений.

Публика ждала скандала, потому что, если футуристы, – то скандал обязателен.

Сразу было отмечено, что нет Маяковского. Доклад делал молодой, кудрявый Виктор Шкловский, на нём был длинный парадный студенческий сюртук. Шкловский со всё нараставшим темпераментом подымал паруса новой поэзии, новой лингвистики, новой филологии. Говорил он образно, как поэт»{15}.

Футуристы действительно много скандалили.

И если скандала не было, это воспринималось ими с удивлением, даже с ощущением неудачи.

Потом Шкловский будет советовать обэриутам устроить «шурум-бурум», то есть скандал, но в конце 1920-х время скандалов как надёжного продвижения нового литературного товара на рынок ушло.

Исчез и сам рынок.

А тогда скандалы незаметно переходили один в другой, причём не всегда на литературной основе.

Однажды Шкловский окажется втянут в один из них, связанный не с литературой, а с любовью литераторов.

Время было странное.

Неверно считать, что Революция и Гражданская война отменили мораль.

Действительно, на несколько десятилетий исчезла обязательность регистрации брака, действительно многоукладная страна была перевёрнута и взбаламучена.

Неуверенность в том, проживёт ли человек ещё месяц или год, не способствует строгости нравов.

Но изменения морали, особенно в городской среде, подготавливались минимум двумя десятилетиями уксусного брожения общества.

Серебряный век и вообще первая четверть XX века – время обильных мемуаров. Мемуаров, несмотря на опасности для мемуаристов, было потом написано множество.

Они перекрывают друг друга, иногда спорят, уточняют.

Мемуары сварливы, и ведут себя точь-в-точь как их авторы.

Поверх этих мемуаров написано множество статей – сначала литературоведческих, а потом и развлекательных.

Оказалось, что Пастернак был прав: остались пересуды, а людей на свете нет.

Хочется узнать, кто они и откуда, а развлекательные статьи и книги, давно победившие биографии, норовят вместо этого рассказать кто с кем спал.

А жатва для рассказчика на этой ниве обильна.

Она обильна, потому что это было время сексуальной революции в среде, которая высоко ценила печатное слово. Словом, как острил Саша Чёрный, пришла проблема пола, румяная Фефёла, и ржёт навеселе.

Так всегда бывает, когда медленное существование жизненного уклада сменяется его быстрым изменением.

Среди историй филологического человека Олега Лекманова о его коллегах-литературоведах есть одна, которая мне очень нравится. Это история про академика Александра Панченко, кто в порядке какой-то общественной обязанности читал перед простыми гражданами лекцию по истории русской литературы.

Так вот, как рассказывал Лекманов:

«Первые два ряда заполнили интеллигентные старушки, пришедшие посмотреть на знаменитого благодаря TV академика. Остальные восемнадцать рядов были заняты школьниками, которых на конференцию загнали „добровольно-принудительно“.

Академик начал свой доклад чрезвычайно эффектной фразой:

– Как известно, Михаил Кузмин был педерастом!

Старушки сделали первую запись в своих блокнотиках.

Скучающие лица школьников оживились. По залу прошелестел смешок.

– Молчать!!! Слушать, что вам говорят!!! – весь налившись кровью, прорычал Панченко. – А Гиппиус с Мережковским и Философов вообще такое творили, что и рассказать страшно!!!

Тут школьники в порыве восторга принялись обстреливать академика жёваной бумагой.

– А Сологуб с Чеботаревской?! А Блок, Белый и Менделеева?! – не унимался Панченко. – Молчать!!! А Георгий-то Иванов, сукин сын?!»…

«– Зал ликовал, – завершал эту историю Лекманов. – а тема лекции, собственно, была: „Нравственные ориентиры Серебряного века“».

Совершенно не важно, как всё это было на самом деле. Но атмосферу Серебряного века Панченко передал верно. Поэты и писатели кинулись в омут сексуальных экспериментов, впрочем, довольно наивных в наши времена распространения медицины.

Куда интереснее, чем история чужих фрикций, то, как нам к этому относиться.

Нет, не к чужим романам, а к тому, что в истории литературы эти романы сплавлены с текстами.

Всё сплетено – и рук, и ног скрещенье, и хорошо бы относиться к этому без ханжества и жеманства.

Опыт ханжества у описательного литературоведения уже есть, и он показывает, что сдержать интерес к чужим постелям невозможно[14]14

Литературный критик Павел Крючков писал о вошедшем и не вошедшем в одну из публикаций Корнея Чуковского: «Однако о нелицеприятной для Ахматовой записи от того же 1921 года („Мы беседовали долго, и тут я впервые увидел, как неистово, беспросветно, всепоглощающе она любит себя. Носит себя повсюду, только и думает о себе – и других слушает только из вежливости“) я не особенно жалею. Во-первых, в сокращённом дневнике подобные мотивы (наряду с описанием добрых порывов А. А.) и так просверкивают. Во-вторых, стоит ли соблазнять себя и других такими объяснимыми – применительно к поэту – слабостями? А в-третьих, учтём же и замечание самого К. Ч., высказанное однажды В. Каверину: „Нельзя слишком интимничать с современным читателем“. В конце концов, освобождённые от цензуры стихи Ахматовой и её биография в начале 1990-х только входили в круг чтения-знания. Ну а о том, что Маяковский был, по-видимому, немножко влюблён в жену Чуковского, что Шкловский в сердцах охарактеризовал работу Бриков с наследием Маяковского как „варят клей из покойника“, – это могло и „погодить“» (Новый мир. 2007. № 12).

[Закрыть].

Опыт точного следования народным желаниям тоже есть, и он показывает, как быстро приедается кинематика чужих тел в чужих пересказах. И тут есть опасность отстраниться и превратиться в сноба.

У Анатолия Наймана в «Записках об Анне Ахматовой» есть знаменитое место со знаменитой фразой. Звучит это так:

«Мне приснился сон: белый, высокий, ленинградский потолок надо мной мгновенно набухает кровью, и алый её поток обрушивается на меня. Через несколько часов я встретился с Ахматовой; память о сновидении была неотвязчива, я рассказал его.

– Не худо, – отозвалась она. – Вообще, самое скучное на свете – чужие сны и чужой блуд»{16}.

Это некоторое лукавство – мы прекрасно знаем, что нет ничего интереснее этих тем, но они похожи на пряности.

Их нужно чуть-чуть, иначе они превращают еду и истории в несъедобные и негодные.

Нужно что-то среднее.

К тому самому поиску нравственных ориентиров Серебряного века относится одна странная история, в которой принимал участие Шкловский.

Забегая вперёд лет на пятнадцать, нужно процитировать одни мемуары.

Галина Катанян в своих воспоминаниях «Азорские острова» рассказывала, как сразу после самоубийства Маяковского подралась на улице с человеком, сказавшим невзначай: «…Сифилис теперь излечим, и нечего было Маяковскому стреляться из-за того, что он был болен».

Она успела ударить его несколько раз, а потом, возмущённая, пришла к Брикам:

«Примачивая мне руку холодной водой, Лиля спокойно говорит:

– Это отголосок очень старой сплетни, поддержанной Горьким ещё в 19-м году.

Писать о сплетне опасно – можно её приумножить и невольно что-то приплести. Поэтому привожу запись рассказа Лили Юрьевны, которую я сделала в тот же вечер:

„Мы были тогда дружны с Горьким, бывали у него, и он приходил к нам в карты играть. И вдруг я узнаю, что из его дома пополз слух, будто бы Володя заразил сифилисом девушку и шантажирует её родителей. Нам рассказал об этом Шкловский. Я взяла Шкловского и тут же поехала к Горькому. Витю оставила в гостиной, а сама прошла в кабинет. Горький сидел за столом, перед ним стоял стакан молока и белый хлеб – это в 19-м-то году! ‘Так и так, мол, откуда вы взяли, Алексей Максимович, что Володя кого-то заразил?’ – ‘Я этого не говорил’. Тогда я открыла дверь в гостиную и позвала: ‘Витя! Повтори, что ты мне рассказал’. Тот повторил, что да, в присутствии такого-то. Горький был припёрт к стене и не простил нам этого. Он сказал, что ‘такой-то’ действительно это говорил со слов одного врача. То есть типичная сплетня. Я попросила связать меня с этим ‘некто’ и с врачом. Я бы их всех вывела на чистую воду! Но Горький никого из них ‘не мог найти’. Недели через две я послала ему записку, и он на обороте написал, что этот ‘некто’ уехал, и он не может ничем помочь и т. д.

– Зачем же Горькому надо было выдумывать такое?

– Горький очень сложный человек. И опасный, – задумчиво ответила мне Лиля.

(Перепечатывая архив, я видела этот ответ, написанный мелким почерком: ‘Я не мог ещё узнать ни имени, ни адреса доктора, ибо лицо, которое могло бы сообщить мне это, выбыло на Украину’…)

– Конечно, не было никакого врача в природе, – продолжала Лиля. – Я рассказала эту историю Луначарскому и просила передать Горькому, что он не бит Маяковским только благодаря своей старости и болезни“…

Слух о самоубийстве из-за сифилиса возник в день смерти Владимира Владимировича. Несмотря на то, что вскрытие тела показало полную несостоятельность этого слуха, мне иногда доводится слышать об этом и в наше время. Не погнушался реанимировать старую клевету Виктор Соснора в своём документальном романе. А изыскания об интимной жизни поэта, основанные на „свято сбережённых сплетнях“, прочла я недавно у Ю. Карабчиевского»{17}.

Поэт Виктор Соснора в своей мемуарной книге «Дом дней» действительно рассказывает странное.

Лиля Брик там говорит возмущённо:

– Не было у Маяковского сифилиса! Это глупости и враньё. Триппер был, да.

Но книга Сосноры такая, что там и вовсе после гибели Маяковского на главной площади Тбилиси одновременно стреляются 37 юношей – в число лет поэта.

Там, в книге Сосноры, русалка на ветвях сидит, а про лешего и говорить не приходится.

В этой книге фантасмагория и пир безумств.

Человек, выхватывающий разоблачительную цитату из Сосноры, рискует оказаться в положении булгаковских посетителей Театра варьете после сеанса с разоблачением чёрной и белой магии. Вот в руках у него стопка червонцев. Глядь – они превратились в смешной ворох листьев.

Я рассказываю эту историю, потому что в ней непосредственное участие принял мой герой.

Но есть ещё один мотив – надо объяснить опасность разговора о чужих романах.

Все врут.

По крайней мере, все норовят обмануть читателя.

Все хотят выглядеть лучше.

Оттого «пересуды» производятся в промышленных масштабах, путаются даты и имена. Ворох жухлых листьев шуршит у тебя в руках.

Пониманию литературы это не способствует.

Зиновий Паперный писал всё о той же истории, цитируя Чуковского:

«Корней Иванович: „Это было в 1913 году. Одни родители попросили меня познакомить их дочь с писателями Петербурга. Я начал с Маяковского, и мы трое поехали в кафе ‘Бродячая собака’. Дочка – Софья Сергеевна Шамардина[15]15

Софья Сергеевна Шамардина (1894–1980) – партийный и советский работник, уроженка Минска; училась в Петербурге на Бестужевских курсах, во время Первой мировой войны – сестра милосердия. Была женой Иосифа Адамовича, одного из начальников «Акционерного Камчатского общества» (АКО), с 1934 по 1937 год. Была репрессирована. В 1960-е годы поселилась в Москве, оставила воспоминания о Маяковском. Скончалась в пансионате старых большевиков в Переделкине.

[Закрыть], татарка, девушка просто неописуемой красоты. Они с Маяковским сразу, с первого взгляда, понравились друг другу. В кафе он расплёл, рассыпал её волосы и заявил:– Я нарисую вас такой!

Мы сидели за столиком, они не сводят глаз друг с друга, разговаривают, как будто они одни на свете, не обращают на меня никакого внимания, а я сижу и думаю: ‘Что я скажу её маме и папе?’…

О дальнейшем, после того как Маяковский и Сонка (так звали её с детства) остались вдвоём, рассказывает она сама в воспоминаниях. Как они ночью пошли к поэту Хлебникову, разбудили, заставили его читать стихи. Однажды, когда они ехали на извозчике, Маяковский стал сочинять вслух одно из самых знаменитых своих стихотворений: ‘Послушайте! Ведь, если звёзды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?..’

Первый серьёзный роман в жизни Маяковского кончился в 1915 году – вскоре поэт встретился с Лилей Брик.

Она мне рассказала:

– В 1914 году Максиму Горькому передали, что несколько лет назад Маяковский якобы соблазнил и заразил сифилисом женщину. Речь шла о ‘Сонке’. Поверив этой клевете, великий гуманист Горький пришёл в негодование и стал во всеуслышание осуждать Маяковского. Но сам Маяковский отнёсся ко всему этому довольно просто: ‘Пойду и набью Горькому морду’.

А я сказала:

– Никуда ты не пойдёшь. Поедем мы с Витей (Шкловским).

Горького я спросила:

– На каком основании вы заявили, что Маяковский заразил женщину?

Горький сначала отказался.

Шкловский потом очень весело и увлечённо говорил мне, что было дальше:

– Ну, тут я ему выдал! Горькому деваться было некуда. Он стал ссылаться на кого-то, но назвать имени так и не смог.

Эта история не просто ‘отложила отпечаток’ на отношения Маяковского и Горького. Она явилась началом долголетней вражды двух писателей, которая уже не прекращалась. Примирения быть не могло.

После долгого, многолетнего перерыва история лишь сейчас появляется на свет, были только отдельные упоминания. Да и можно ли было говорить о том, как поссорились два основоположника?..

Но сейчас меня интересует другое. Лилю Брик вовсе не смутил и не обезоружил авторитет Горького. Она не раздумывая ринулась защищать Маяковского.

Нет ничего удивительного в том, что именно она не устрашилась грозного имени ‘вождя всех времён и народов’, обратилась к нему с письмом в защиту Маяковского. А ведь в те страшные годы, уже после убийства Кирова и незадолго до 1937 года, она многим рисковала – многим больше, чем тогда, когда призвала к ответу Максима Горького“»{18}.

Итак, тут тасуются 1914 и 1919 годы, точно указываются неточные причины и вместо раскрытия тайн туман лишь сильнее покрывает былые поступки.

Что интересно, Лиля Брик потом заменяет в своих рассказах Горького на Чуковского.

И, наконец, вот что пишет Игорь Северянин в «Заметках о Маяковском»: «Софья Сергеевна Шамардина („Сонка“), минчанка, слушательница высших Бестужевских курсов, нравилась и мне, и Маяковскому. О своём „романе“ с ней я говорю в „Колоколах собора чувств“. О связи с В. В. <Маяковским> я узнал от неё самой впоследствии. В пояснении оборванных глав „Колоколов собора чувств“ замечу, что мы втроём (она, В. Р. Ховин и я) вернулись вместе из Одессы в Питер. С вокзала я увёз её, полубольную, к себе на Среднюю Подьяческую, где она сразу же слегла, попросив к ней вызвать А. В. Руманова (петербургского представителя „Русского слова“). Когда он приехал, переговорив с ней наедине, она после визита присланного им врача была отправлена в лечебницу на Вознесенском проспекте (против церкви). Официальное название болезни – воспаление почек. Выписавшись из больницы, Сонка пришла ко мне и чистосердечно призналась, что у неё должен был быть ребёнок от В. В. Этим рассказом она объяснила все неясности, встречающиеся в „Колоколах собора чувств“…»{19}

Софья Шамардина стала партийным работником (что, по-видимому, вызывало смешанные чувства у Маяковского: «Сонка – член горсовета!»).

Паперный рассказывает, что после того, как Шамардина просидела семнадцать лет, он встретил её. В гостях у Лили Брик он увидел «пожилую женщину, с очень добрым, усталым и – это было видно – некогда очень красивым лицом».

Шамардина жила в Харитоньевском переулке, Водопьянова переулка уже не было рядом, он просто не существовал.

Шамардина, судя по всему, в старости была одинока.

Итак, как только приближаешься к чужим снам и чужому блуду, ты вдруг понимаешь, что оказался в очень неловком положении.

Чужой блуд всем интересен, но он мешает чрезвычайно: мемуаристы всё путают, каждый норовит если не соврать, то пересказать историю чуть в более правильном виде.

Что делать с этим – решительно непонятно.

Спрятаться за молчанием невозможно – это нечестно по отношению к читателю, который недоумевает, скажем, отчего в книге о любви к одной женщине автор то и дело обращается к другой. И перед человеком, который задаёт честные вопросы, возникает глухая стена умолчания. Почему?

Потому что.

Идеальной конструкцией могло бы быть умение говорить о чужих романах спокойно, без ажитации, выстроить между собой и животным интересом, который всем нам свойствен, барьер.

А начнёшь говорить о поэтах, так тебя сразу теребят нетерпеливо: «Кто с кем спал? А? С кем? Живёт с сестрой? Убил отца?»