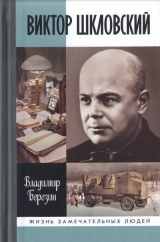

Текст книги "Виктор Шкловский"

Автор книги: Владимир Березин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 34 страниц)

В. С. Березин

Виктор Шкловский

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КЛИМАТ

То, что я пишу, не мемуары и не исследование. Системы здесь нет, писатель не будет исчерпан, и биография не будет мною написана.

Виктор Шкловский. О Маяковском

Удивительно, что про самого этого человека не написано ещё подробной книги, фундаментальной биографии.

А ведь биография его – что авантюрный роман.

Он служил в автомобильной роте, ездил на фронт, ходил в атаку, получил Георгиевский крест, колобком катался по России, раздираемой Гражданской войной, был выведен Булгаковым в «Белой гвардии» под именем Шполянского – без сочувствия.

Он бежал по льду Финского залива от чекистов, жил в Германии, вернулся, работал в кино, стал знаменитым литературоведом и умер 5 декабря 1984 года в Москве, как и подобает успешному писателю в России, – то есть в преклонном возрасте.

В одной из самых знаменитых своих книг он писал:

«Не люблю мороза и даже холода. Из-за холода отрёкся апостол Пётр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги спрашивали Петра о Христе, а Пётр отрекался.

Пел петух.

Холода в Палестине не сильны. Там, наверное, даже теплее, чем в Берлине.

Если бы та ночь была тёплая, Пётр остался бы во тьме, петух пел бы зря, как все петухи, а в Евангелии не было бы иронии.

Хорошо, что Христос не был распят в России: климат у нас континентальный, морозы с бураном; толпами пришли бы ученики Иисуса на перекрёстке к кострам и стали бы в очередь, чтобы отрекаться.

Прости меня, Велимир Хлебников, за то, что я греюсь у огня чужих редакций. За то, что я издаю свою, а не твою книжку. Климат, учитель, у нас континентальный».

Так писал Виктор Шкловский.

Шкловский стал для меня учителем в литературе. Прости меня, Виктор Шкловский, что я пишу о других людях, о восходах и закатах, о новых войнах, а также статьи о литературе.

Надо написать биографию Виктора Шкловского, а я всё отступаюсь, делаю шаг к костру, и эта обязанность остаётся в холодной темноте.

Дело в том, что опыт жизни Шкловского – это литературный опыт сплава обстоятельств и книг. Это очень важный опыт, и он не должен пропасть в разрозненном забывании, на которое обречён XX век.

Текст Шкловского вертится вокруг определённых образов.

Число этих образов ограничено.

Лён на стлище. Самсон. Яблоки в райском саду. Вертер. Стена, в которую бьётся человек. Льдина, плывущая по океану. История про то, как ищут место у костра.

Шкловский – человек, который всегда не на своём месте.

Это про него сказано: «В двадцать лет люди ещё идут гурьбою; ещё неизвестно, кто пойдёт дальше всех, а кто отстанет. Пока всё хорошо, и даже анекдоты, над которыми другие не смеются, смешны до слёз, потому что они услышаны в первый раз».

Про это поколение написано в сенях великого романа 1920-х годов, в котором мало что соответствует истории, но много что соответствует литературе.

Автор начинал роман с описи поколений и первыми вписывал в мартиролог людей 1920-х годов. Людей с их прыгающей походкой, что перестали существовать на той площади, где потом был Институт истории искусств.

Автор, друг моего героя, писал:

«Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щёк, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга. Тогда начали мерить числом и мерой, судить порхающих отцов; отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь.

Случайный путешественник-француз, поражённый устройством русского механизма, писал о нём: „империя каталогов“, и добавлял: „блестящих“.

Отцы пригнулись, дети зашевелились, отцы стали бояться детей, уважать их, стали заискивать. У них были по ночам угрызения, тяжёлые всхлипы. Они называли это „совестью“ и „воспоминанием“.

И были пустоты.

За пустотами мало кто разглядел, что кровь отлила от порхающих, как шпага ломких, отцов, что кровь века переместилась.

Дети были моложе отцов всего на два, на три года. Руками рабов и завоёванных пленных, суетясь, дорожась (но не прыгая), они завинтили пустой Бенкендорфов механизм и пустили винт фабрикой и заводом. В тридцатых годах запахло Америкой, ост-индским дымом.

Дуло два ветра: на восток и на запад, и оба несли с собою: соль и смерть отцам и деньги – детям.

Чем была политика для отцов?

„Что такое тайное общество? Мы ходили в Париже к девчонкам, здесь пойдём на Медведя“, – так говорил декабрист Лунин.

Он не был легкомыслен, он дразнил потом Николая из Сибири письмами и проектами, написанными издевательски ясным почерком; тростью он дразнил медведя – он был легок.

Бунт и женщины были сладострастием стихов и даже слов обыденного разговора. Отсюда же шла и смерть, от бунта и женщин.

Людей, умиравших раньше своего века, смерть застигала внезапно, как любовь, как дождь.

Он схватил за руку испуганного доктора и просил настоятельно помощи, громко требуя и крича на него: „Да понимаешь ли, мой друг, что я жить хочу, жить хочу!“

Так умирал Ермолов, законсервированный Николаем в банку полководец двадцатых годов.

И врач, сдавленный его рукой, упал в обморок.

Они узнавали друг друга потом в толпе тридцатых годов, люди двадцатых, – у них был такой „масонский знак“, взгляд такой и в особенности усмешка, которой другие не понимали. Усмешка была почти детская.

Кругом они слышали другие слова, они всеми силами бились над таким словом, как „камер-юнкер“ или „аренда“, и тоже их не понимали. Они жизнью расплачивались иногда за незнакомство со словарём своих детей и младших братьев. Легко умирать за „девчонок“ или за „тайное общество“, за „камер-юнкера“ лечь тяжелее.

Людям двадцатых годов досталась тяжёлая смерть, потому что век умер раньше их.

У них было в тридцатых годах верное чутьё, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы.

Что дружба? Что любовь?

Дружбу они обронили где-то в предыдущем десятилетии, и от неё осталась только привычка писать письма да ходатайствовать за виноватых друзей – кстати, тогда виноватых было много. Они писали друг другу длинные сентиментальные письма и обманывали друг друга, как раньше обманывали женщин.

Над женщинами в двадцатых годах шутили и вовсе не делали тайн из любви. Иногда только дрались или умирали с таким видом, как будто говорили: „Завтра побывать у Истоминой“. Был такой термин у эпохи: „сердца раны“. Кстати, он вовсе не препятствовал бракам по расчёту.

В тридцатых годах поэты стали писать глупым красавицам. У женщин появились пышные подвязки. Разврат с девчонками двадцатых годов оказался добросовестным и ребяческим, тайные общества показались „сотней прапорщиков“.

Благо было тем, кто псами лёг в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами, со звонкими рыжими баками!»

Мой герой тоже носил баки – в тот момент, когда служил в Киеве у гетмана, который был приготовлен к выносу как жареный поросёнок. Это про своё поколение восклицал автор: «Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь!»

Это его сверстники, подкупленные Революцией, «чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут.

Это их время бродило».

Так писал Юрий Тынянов.

Он, автор романа про Грибоедова «Смерть Вазир-Мухтара», говоря о XIX веке, на самом деле описывал век XX, перечислял виды брожения прошлого, а потом заканчивал главу:

«Человек небольшого роста, жёлтый и чопорный, занимает моё воображение.

Он лежит неподвижно, глаза его блестят со сна.

Он протянул руку за очками, к столику.

Он не думает, не говорит.

Ещё ничего не решено»{1}.

Лысый человек, исполнивший завет о том, что писатель в России должен жить долго, занимает меня.

«Ещё ничего не кончилось» – так заканчивается первая часть книги «Сентиментальное путешествие».

Этот человек не на своём месте. Множество людей прожили свои жизни, укоренившись. Множество писателей поступили так. Множество героев заняли свои места, и единицы метались вне строя.

Молчалин был на своём месте. Чацкий – не на своём.

Человек не на своём месте обычно совершает куда больше движений, чем замершие в строю, стоящие по местам.

Про Шкловского было написано несколько романов, где он выведен под чужими фамилиями.

Те романы, где он описан с симпатией, не так знамениты. Это «Дом-корабль» Ольги Форш и «Повесть о пустяках» Юрия Анненкова.

Чем более знамениты романы, тем с меньшим сочувствием он изображён – как в романе Вениамина Каверина с длинным названием «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове».

В знаменитом романе Михаила Булгакова «Белая гвардия» он прямо назван предтечей Антихриста.

Другое дело, что так его называет не автор, а сумасшедший персонаж.

Надо всё же сказать, что Виктор Шкловский вовсе не литературовед, как это написано в многочисленных словарях.

Шкловский всё время использует не научный аппарат, а поэтические приёмы.

Это профанное литературоведение, да нет в этом особой беды.

Шкловский писатель, а не учёный – и не важно, что выводы писателя иногда вернее, а слова интереснее. Кажется, с него началась новая ветвь популярной науки. Да только последователи не в пример мельче.

У него есть масса известных фраз, вроде: «Много я ходил по свету и видел разные войны, и всё у меня впечатление, что я был в дырке от бублика. И страшного никогда ничего не видел. Жизнь не густа. А война состоит из большого взаимного неумения».

А в «Третьей фабрике» он писал: «Ведь нельзя же так: одни в искусстве проливают кровь и семя. Другие мочатся. Приёмка по весу».

В «Сентиментальном путешествии» Шкловский говорил больше о страшном, чем о сентиментальном. В частности, он говорил о чувствах человека, брошенного в застенок. Он писал о том, как его пытают (а застенок исконно русский, с дыбой): «Бывает и худшее горе, оно бывает тогда, когда человека мучают долго, так что он уже „изумлён“, то есть „ушёл из ума“, – так об изумлении говорили при пытке дыбой, – и вот мучается человек и кругом холодное и жёсткое дерево, а руки палача или его помощника, хотя и жёсткие, но тёплые и человеческие. И щекой ласкается человек к тёплым рукам, которые его держат, чтобы мучить».

Это было кошмаром Шкловского, а жить страшно и сейчас.

При этом Шкловский был живой и эксцентричный человек.

Он грешил и каялся.

Первая треть его жизни была наполнена событиями, две других трети внешне протекали без особых приключений. Люди, возбуждённые первой третью, ставили оставшиеся в вину Шкловскому.

Он не оправдывал их ожиданий.

Вопрос, однако, в том, оправдывал ли он свои.

Он действительно каялся за эту первую треть – иногда публично.

Но люди ничего не понимают в чужих покаяниях, даже когда сами требуют их от других.

В нём постоянно разочаровывались, но новые поколения очаровывались снова.

Одним словом, он не оставлял равнодушным – собственно, как не оставляет равнодушным настоящая литература.

Виктор Борисович Шкловский родился 12 января 1893 года в Петербурге в семье учителя математики.

Он родился в России, которая издавна считается очень холодной страной. Однако в ней случались разные погоды и бывала разная температура.

Был в истории техники такой сосуд Дьюара.

Был и сейчас есть.

Он похож на шар, к которому приделан узкий длинный носик и используется до сих пор.

Это сосуд для разных жидкостей, и часто в нём хранят текучий азот и другие очень холодные вещи, хотя, в принципе, в нём можно хранить и очень горячие вещи. Фактически это термос (так – «Термос» – называлась немецкая компания, бравшая патенты, но в патентах имени Дьюара нет).

Дьюар, кстати, представил свой сосуд обществу незадолго до рождения Виктора Шкловского. Шотландец Дьюар занимался холодными вещами – жидкими газами. Он придумал, как превратить кислород в жидкость, а потом получил жидкий и даже твёрдый водород. Дьюар прожил длинную жизнь – он родился в 1842, а умер тогда, когда Шкловский поднимал руку и сдавался, решив вернуться в РСФСР.

В мире происходит множество событий, и потом оказывается, что мирозданию, в общем-то, нет до тебя никакого дела. Но есть иллюзия, что твоя одновременность этим событиям что-то значит.

Когда человек задумывается о дне рождения, оказывается, что события, произошедшие тогда, довольно мало влияют на жизнь.

В 1893-м, когда родился Шкловский, Оскар Уайльд создал «Саломею», а Чехов приступил к «Сахалину».

Художник Мунк написал знаменитый «Крик».

Форд конструировал свой первый автомобиль, а Дизель изобрёл двигатель, который ещё не получил его имени. Прошли первые автомобильные гонки между Руаном и Парижем.

Ещё жив Александр III, он умрёт в следующем году. Витте пытается реформировать русскую экономику, но младенцам нет до этого дела.

Ты видишь мир по-другому.

И долго ещё видишь мир перевёрнутым.

Это физиологическое свойство младенческого зрения.

Непонятно, насколько важно, что ты – ровесник Тухачевского, наверное, потом будет важно, что ты на полгода старше Маяковского.

Ещё ничто не решено.

Ещё ничего не кончилось.

Мир перевёрнут.

Я видел в коридоре университета полдюжины дьюаров, что стояли как гигантские кальяны, и из каждого шёл видимый белый пар.

Про сосуд Дьюара рассказывают множество анекдотов – один про молодых физиков, что выносили спирт из одного института. Дело было во время борьбы с алкоголизмом, и, чтобы украсть спирт, его налили в дьюар и сверху покрыли слоем жидкого азота.

Два физика понесли сосуд через проходную.

Из тонкой шеи дьюара курился дымок – обычная картина.

Вахтёру объяснили, что несут азот на другую часть территории, через дорогу.

Сам сосуд воровать бессмысленно – в домашнем хозяйстве он не годен. Дьюары часто оставляют без присмотра и тогда они стоят у крыльца какой-нибудь лаборатории, будто молочные бутылки у немецкой двери.

Вот и у вахтёра металлический шар с высоким горлом не вызвал подозрений.

А дома ловких учёных уже ждали жёны с накрытым столом. Жарилось мясо, и майонез тёк по салатам.

Но когда инженеры поставили дьюар в прихожей, выяснилось, что спирт замёрз. А греть этот стальной термос, в котором между стенками технический вакуум, бессмысленно даже на кухонной плите.

Так и оттаивал ворованный спирт день за днём.

Эту историю в каждом институте рассказывают по-разному.

Опись того, что произошло в мире в день твоего рождения, – вечное проклятие человека и его биографов.

Есть традиция дарить имениннику в день рождения вино-ровесник.

Мне, правда, справедливо говорят, что это удел не вина, а коньяков.

Чаще всего дарят сорокалетний алкоголь, потом, ближе к шестидесяти, этот подарок выглядит издёвкой. Не всякому врачи разрешают употребить дар по назначению.

В заповедных лесах туристы водят пальцем по спилу гигантского дерева: вот Шекспир, вот Толстой, а вот я – ближе к коре.

Это попытка соотнести себя с миром.

Мир пока перевёрнут.

Младенец находится внутри невидимого термоса, ограждающего его от мира с аннексиями и контрибуциями, техническим прогрессом, буйством искусства и обществом, которое выстраивает новую этику.

Ещё ничто не решено, и всё перевёрнуто.

В России ценится тепло, а холода там предостаточно. Идея термоса в ней оттого стала одной из важных идей.

Вопрос – какой ценой сберечь тепло? Хорошо ли жить в защищённом вакуумом пространстве?

Такой вот дьюаризм.

Глава первая

ДЕТСТВО

Все писатели сделаны из своего детства.

Элен Розенбаум

Отец Виктора Шкловского родился в Елизаветграде в 1863 году. Город Елизаветград сейчас называется Кировоград.

Этот город часто менял свои названия – бывает так, что городам не везёт с именем, – и десять лет он был Зиновьевском. Потом в Ленинграде убили Кирова, и город стал Кирово, загадочным существом среднего рода.

С 1939 года он стал Кировоградом.

Он давно называется так, и то, что это теперь территория суверенной Украины, ничего не изменило в его новом названии. Город был пыльным и большим. Шкловский писал о нём в книге «Жили-были» так:

«Поэтичен он только весной, когда цветут в нём высокие белые акации. В городе было шестьдесят тысяч человек и мельницы, винокуренные заводы, завод сельскохозяйственных машин, четыре ярмарки.

Стоял Елизаветград среди пшеничных полей, у затоптанных и заваленных отбросами базара верховьев реки Ингул. Торговал хлебом и шерстью. Степь там так широка вокруг, что я в XX веке, лет тридцать тому назад, сам видел, как в ней заблудилась колонна международного автопробега. Стояли пшеничные поля, на баштанах зрели арбузы, дорога усыпана соломой, как Млечный Путь звёздами, а людей до горизонта – ни одного.

Улицы Елизаветграда пыльные, на них стоят двухэтажные и трёхэтажные дома, но много и изб. Выбитые пустыри между избами доказывали, что здесь город, а этот пустырь – тоже улица. На одной из таких улиц жил мой дед по отцу – сторож лесного склада. Четырнадцать человек детей моего деда были разделены бабушкой на три отряда: когда одни ели, другие учились, третьи гуляли».

Сейчас в городе не шестьдесят тысяч жителей, а четверть миллиона – несмотря на то, что он в последнюю войну был сильно разрушен. В этом городе, кстати, родился Арсений Тарковский.

И, что важнее для этого повествования, книга Юрия Олеши «Ни дня без строчки» начинается со слов: «Я родился в 1899 году в городе Елисаветграде, который теперь называется Кировоград… Прожил в нём только несколько младенческих лет, после которых оказался живущим уже в Одессе, куда переехали родители. Значительно позже, уже юношей, я побывал в Елисаветграде…»

Прадед Шкловского был богат, и внуков с правнуками у него было примерно сто.

А вот дед Шкловского был беден и служил лесником.

Борис Шкловский, то есть отец писателя, окончил в этом городе реальное училище и уехал в столицу. Там он стал студентом Технологического института и женился.

Однако жена бросила его и ушла к однокурснику. Чтобы их не видеть, брошенный человек перевёлся в Лесной институт, а там и крестился.

Он полностью сменил среду общения, но всё равно тоска сжимала его сердце, и он решил покончить с собой. Тогда к этому относились проще, но отчего-то самоубийства редко удавались. Удавайся они чаще, мемуаров было бы куда меньше.

Борис Шкловский достал где-то кортик и ушёл в лес. Там он укрепил его в каком-то пне остриём вверх и бросился сверху. Однако клинок прошёл мимо жизненно важных органов и Шкловского спасли.

Потом он женился на Варваре Бундель. Она была дочерью Карла Бунделя, садовника Смольного института, и Анны Севастьяновны Каменоградской: «Каменоградская же происходит от мастера гранильного завода. Двоюродный брат моей матери, Каменоградский, был диаконом при Иоанне Кронштадтском до конца его дней»{2}. Карл Бундель был непростой человек и, видимо, крепок в своей протестантской вере. О нём известно, что он не ходил в русскую церковь, даже когда там отпевали его детей.

«Она <Варвара Бундель> выросла не в доме деда, а в доме заведующего паровой прачечной Кароса, куда её взяли воспитанницей. Здесь её научили играть на рояле и помогать по хозяйству.

С домом Кароса она поссорилась и ушла, и так как у неё был голос, низкое контральто, то она поступила в хор и пела в кафешантане, в том помещении, где сейчас кинофабрика „Ленфильм“.

Дед захотел, чтобы одна из его младших дочерей, Надя, сдала экзамен на домашнюю учительницу. В качестве репетитора по объявлению пришёл мой отец.

Отец не понравился в доме деда ростом, суровой повадкой, длинными волосами.

Он ходил, преподавал. Потом раз поехал через Неву на ялике: провожал мою маму Варвару Бундель на Охтенское кладбище, говорил с ней о постороннем, нёс её зонтик, потом ткнул зонтиком в землю, посмотрел на спутницу большими карими глазами и сказал:

– Хотите стать моей женой?

Варвара Бундель ответила Борису Шкловскому, студенту-выкресту:

– Я в вас не влюблена.

Потом предупредила, что приданого не будет.

Пошли домой. Мама сказала деду, что получила предложение.

Карл Иванович сказал недовольно и как бы незаинтересованно:

– Кто он, откуда он – мы не знаем. Дело твоё, я не советую.

Так мне мама много раз рассказывала.

Варвара Бундель и Борис Шкловский поженились.

Не скоро они полюбили друг друга, а признались в этом очень поздно – так лет через тридцать.

Отец, сделавши что-нибудь и, обыкновенно напутав, всегда приходил и рассказывал маме. Она отвечала, что всё надо было сделать наоборот.

Он обижался и уходил.

Оба были правы. Так ли делать, как он хотел, или так, как хотела мама, – всё равно не выходило.

Он институт бросил, получив звание уездного учителя: было у него четырёхклассное реальное училище без прав. Зарабатывал мало. Мама хорошая хозяйка, но денег им всегда не хватало: живых детей четверо.

Отец был способным и бестолковым человеком, наивным, хорошо систематизирующим любые знания. Он обожал преподавательское дело и мог работать круглые сутки.

Я и сейчас иногда встречаю его учеников, они говорят о нём с нежностью.

Когда произошла революция, школу отца закрыли. Отец долго топил печи, разбивая топором школьные парты. В этом деле и я ему помогал. Пустые классы стали холодными пещерами.

С холоду помещение всегда кажется большим.

Жил отец, продавая вещи; поспешно и как будто даже радостно доламывал старый дом.

Сшила ему мама по его просьбе штаны и толстовку из коричневых джутовых портьер с цветами и львиными лапами».

Отец Шкловского натаскивал тупых учеников по математике. Николай Чуковский (сын Корнея Ивановича) брал у него уроки. Спустя много лет он вспоминал:

«Отец Виктора Борисовича был настоящей знаменитостью среди тогдашней петроградской молодёжи.

На Надеждинской улице[1]1

В справочнике «Весь Петроград. 1917 год» на странице 708 говорится: «Шкловская Варвара Карловна Торгов. Шк. И курсы для взрослых. 15620. Шкловский Борис Владимир. Надеждинская, 33. Дирек. Курс. торг. Шк.».

[Закрыть], наискосок от того дома, где с 1915-го по 1918 год жил Маяковский, висела вывеска: „Школа Б. Шкловского“. Школа занимала маленькую квартирку в первом этаже, и единственным её преподавателем был сам Б. Шкловский.

Это был маленького роста бритый старик с большой лысиной, окружённой лохматыми, не совсем ещё седыми волосами. Вид у него был свирепейший. Во рту у него оставался один-единственный зуб, который, словно клык, торчал наружу. Когда он говорил, он плевался, и лицо его морщилось от брезгливости к собеседнику. Но человек он был необходимейший – любого тупицу он мог подготовить к вступительному экзамену в любое учебное заведение, и ученики никогда не проваливались. В этом и заключалась его профессия – натаскивать тупиц. Натаскивал он и меня.

Зимой 1920–21 года мы ходили к нему вчетвером – я и три девочки из моего класса. Обращался он с нами крайне сурово и моих хорошеньких умненьких товарок именовал только „дурами“ и „кретинками“, а меня соответственно „дураком“ и „кретином“. Но тангенсы и котангенсы вбивал в голову крепко»{3}.

Потом он пошёл преподавать на артиллерийские курсы. Старик ходил по Петрограду в будёновке и латаной шинели.

Обнаружилось, что у него нет диплома.

Старик подготовился и сдал экзамен.

Ему не было страшно, он не знал неловкости.

Много лет подряд Виктор Шкловский повторял слова отца о том, что учиться очень просто, надо только не напрягаться.

«Главное – не стараться».

А потом отец попал под трамвай по глупой случайности. Он не знал, что остановку перенесли и трамвай не сбавит скорость.

«Когда он умер, врач после вскрытия подошёл с горящими глазами к моей маме и не то от изумления, не то потому, что он не умел говорить в клинике непрофессионально, сказал:

– Изумительный случай, – у вашего мужа в его годы не было склероза мозга».

Главная фраза кроется всегда в глубине текста.

Главная фраза о семье в воспоминаниях Шкловского такая: «В детской пять кроватей: четыре наших и одна бонны».

Шкловский пишет в «Жили-были» о четырёх кроватях, но братьев было пять.

Один был сводный, от первой жены, – Евгений.

Виктор Шкловский писал о нём так:

«Это был очень способный человек, он кончил консерваторию, писал революционные песни, побывал в ссылке и в эмиграции, был коммунистом; бежав из ссылки, Евгений кончил архитектурный институт в Париже, вернулся в Россию по амнистии и, кончив медицинский факультет, стал хирургом.

На войне 1914 года он служил врачом в артиллерии и был единственным человеком, который догадался снять план Перемышля, когда русские войска заняли эту крепость. План пригодился, так как нас вытеснили из крепости, и надо было знать, куда и как стрелять.

Его убили белые под Харьковом. Они напали на красный санитарный поезд. Евгений Борисович защищал раненых и был заколот штыком».

В другом варианте истории его просто очень сильно били и брат умер от побоев на какой-то станции. Среди вариантов есть не тот, что приведён в книге «Жили-были», а тот, что был рассказан писателю Конецкому[2]2

Виктор Викторович Конецкий (1929–2002) – ленинградский (петербургский) писатель, капитан дальнего плавания.

[Закрыть]: «Был у меня старший брат Евгений. Большевик ещё до войны. Он считался хорошим пианистом и превосходным хирургом. Служил в войну 14 года в артиллерии врачом. Встретился с ним мельком, вольноопределяющимся… Убили его на Украине зелёные. Он вёз поезд (надо сказать „вёл“) с ранеными, затем отстреливался. Умер в Харькове»{4}.

Он жил розно с остальными, но память о нём осталась.

Четыре кровати – это четыре детских сна.

Вместе они только на детских фотографиях. Много лет спустя Шкловский будет писать своему внуку и с тоской вспоминать о фотографии в потёртой рамке.

Там четверо детей, и все они давно мертвы – жив пока только старик, что пишет внуку.

Старший брат, филолог, расстрелян в 1937-м[3]3

Владимир Борисович Шкловский (1889–1937).

[Закрыть]. Могила его неизвестна.

Сестра Евгения умерла в голодном Петрограде в 1919 году[4]4

Евгения Борисовна Шкловская (1891–1919).

[Закрыть]. Поэтому могила её была известна. «Сестра моя Евгения была мне самым близким человеком, мы страшно похожи лицом, а её мысли я мог угадывать. Отличал её от меня снисходительный и безнадёжный пессимизм… А две дочки её умерли в Ленинграде в разное время»{5}. Дочек звали Галя и Марина.

Младший брат Николай расстрелян в 1918 году[5]5

Николай Борисович Шкловский (1890–1918).

[Закрыть]. «Он был очень красивый и неудачник, на войне 14 года стал офицером» – так вспоминал о нём Шкловский спустя полвека.

А по горячим следам описано это было так:

«Арестованные товарищи были расстреляны. Расстрелян был мой брат. Он в тысячу раз больше любил революцию, чем три четверти красных командиров.

Он только не верил, что большевики воскресят сожжённую Россию. У него осталось двое детей. Добровольческая армия была для него неприемлема, как стремящаяся вернуть Россию назад.

Почему он боролся?

Я не сказал самого главного.

У нас были герои.

И мы, и вы – люди. Вот я и пишу, какие мы были люди.

Брата убили после убийства Урицкого.

Его расстреляли на полигоне у Охты.

Расстреливали его солдаты его же полка. Мне рассказал это офицер, который его убивал.

Позднее убивали специальные люди.

Полк оказался дежурным.

Брат был внешне спокоен. Умер он храбро.

Имя его Николай, было ему 27 лет».

«Жена его была взорвана, когда немцы велели очищать поля от мин… Расстреляли его, потому что он был эсером, и закопан он неизвестно где.

Все погибли или умерли, и сложно жить, когда все те, с кем ты спал в одной детской, исчезли».

«Портреты писем не пишут», – грустно замечает старик в письме.

Он говорит писателю Конецкому: «Я жив по ошибке. Умерли мои друзья, с которыми я работал. Умерли писатели, которых я любил…»

Но дети не думают о смерти. Только один младенец изображается скорбным. Он лежит на руках у Богоматери и скорбен оттого, что знает свою судьбу.

А на рубеже веков ещё никто не знает, когда и чем всё закончится.

Когда они выросли, то старший брат говорил младшему: время всё идёт, а ты всё ещё гимназию не кончил. Старший говорил на четырнадцати языках, а его спрашивали:

– Вы не родственник Виктора Шкловского?

Тогда Владимир орал:

– Это он мой родственник!

Так писал об этом Виктор Шкловский в книге «О теории прозы».

Брата арестовывали три раза. После первого срока на Соловках он вышел в 1925 году и устроился в Яфетический институт Академии наук.

Директором института был лингвист Марр, ещё не такой известный, каким он стал посмертно, после знаменитой работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Работы Владимира Шкловского называются сложно: например «„Единица“ в семантике существительных в индоевропейском и яфетическом». Или «Числовое значение „яйца“ в романо-германском», или же «Записка о выработке типа карточки по библиографии числительных». В 1922-м он перевёл с латыни трактат Данте «О народном красноречии», «Христианин-ортодокс, крестился на церкви»{6}.

На самом деле он был иосифлянином[6]6

В мартирологе духовных лиц про него сказано: «Шкловский Владимир Борисович (12.03.1889–24.11.1937). Брат литературоведа Виктора Шкловского. Окончил III реальное училище в С.-Петербурге, в 1910 – историко-филологический факультет С.-Петербургского университета. С 29.09.1910 – преподаватель французского языка С.-Петербургской Духовной академии. Псаломщик университетской церкви Петрограда. Активист церковно-общественной работы. В 1920–1922 – преподаватель Петроградского Богословского института. Арестован в 06.1922 и 04.01.1923 приговорен к 2 годам ссылки в Архангельскую губ. В 1926–1928 – преподаватель латинского языка на Высших богословских курсах. Был доцентом Ленинградского университета. Вновь арестован 18.10.1937 и расстрелян». – См.: Ленинградский мартиролог 1937–1938. СПб 1998. Т. 3. С. 456, 547–549; Минувшее: Исторический альманах. Вып.24. СПб., 1998. С. 548.

[Закрыть].

А в 1929 году его снова арестовали, присудили три года лагеря и отправили на Беломорканал.

Как он прожил последние пять лет своей жизни, толком неизвестно.

Но с третьего раза государство не промахивается.

Об этом пишут так: «В последний раз его арестовали 18 октября 1937 г. …и 24 ноября 1937 г. приговор был приведён в исполнение»{7}.

В то время их осталось двое, а после 1937 года Виктор был единственным живым на старой фотографии.

Николай Чуковский тогда воспринимал Шкловских через другое имя, вернее – псевдоним.

В своём дневнике 1914 года он пишет:

«8 июня. Пришли Шкловские – племянники Дионео. Виктор похож на Лермонтова – по определению Репина[7]7

Илья Репин сделал рисунок Виктора Шкловского. Этот портрет работы Репина приведён на 33 странице «Чукоккалы» и датирован 15 июня 1914 года. В руках у ещё курчавого Шкловского, одетого в студенческую форму, рукопись Бориса Садовского «Мальтийский рыцарь».

[Закрыть].

А брат – хоть и из евреев – страшно религиозен, преподаёт в духовной академии французский яз. и весь склад имеет семинарский.

Даже фразы семинарские: „Идеализация бывает отрицательная и положительная. У этого автора отрицательная идеализация“. А фамилия: Шкловский!»

Имя Дионео оказывается главнее фамилии Шкловский. А Дионео – псевдоним, а не имя. Так подписывался дядя, Исаак Шкловский, который объехал полмира и жил в Лондоне с 1896 года[8]8

Исаак Владимирович Шкловский (1865–1935) – публицист и беллетрист; с 16 лет публиковал в газетах стихотворения, рассказы и критические статьи. В 1886–1892 годах был в ссылке в Средне-Колымске Якутской области, где одновременно с бытом инородцев изучал новые языки; печатал в «Одесских новостях» и «Русских ведомостях» этнографические очерки. По предложению редакции «Русских ведомостей» отправился в 1896 году в Лондон, где жил, печатая свои очерки английской жизни в «Русских ведомостях» и в «Русском богатстве» за подписью Дионео.

[Закрыть].

Был он тогда знаменит, и куда более, чем прочие Шкловские.

Потом в Лондон приезжала его мать и читала ему свои воспоминания. «Воспоминания её начинаются с рассказов няньки и родителей о Гонте, кончаются на Махно. Книга была написана на жаргоне». На жаргоне, стало быть, на идише – бабушка её переводила Виктору Шкловскому, но переводила не всю, а только кусочки. Гонта, например, личность легендарная, из гайдамаков. Его в 1768 году выдали полякам, и те резали его три дня, а потом, наконец, отрубили голову. Ему отрубили голову, а потом продолжили резать.

Много всего интересного было в этих воспоминаниях, но где они – неизвестно.

А о бабушкиной истории в новое время Шкловский писал так: «Был один хороший момент. Приходят в дом офицеры и казаки грабить. Бабушка прячет руку с обручальным кольцом. Офицер говорит: „Не беспокойтесь, обручальных колец мы не берём“. – „А мы берём“, – сказал казак и снял кольцо с её руки».

Умерла она восьмидесяти шести лет от роду, заболев воспалением лёгких.

На свадьбе дяди, Александра Владимировича, с Владимиром познакомилась только что окончившая гимназию Нина Берберова:

«В большой столовой был накрыт стол покоем (буквой „П“. – В. Б.) для тридцати гостей, и я села рядом… правда, не с литературным критиком, но с его братом (погибшим потом на Соловках).

– Я знаю, – сказал он в конце обеда, – что вы никогда не забудете этого дня (он знал, что днём был акт[9]9

Выпускное торжество в гимназии.

[Закрыть]), и я рад, что случайно и я буду каким-то краем захвачен в это воспоминание, и там мне в нём будет уютно и тепло до конца ваших дней.Мы больше никогда не встретились. Он оказался прав».

Владимир действительно был взят на Соловки сразу после отъезда Берберовой из России.