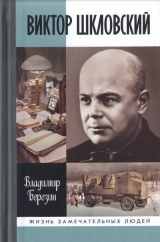

Текст книги "Виктор Шкловский"

Автор книги: Владимир Березин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)

Глава восемнадцатая

СМЕРТЬ ВИЗИРЯ

Хосров-хан знал, как приступить к этому делу. Он не полагался на себя: он слишком мало видел Вазир-Мухтара, чтобы узнать его.

Юрий Тынянов

Среди друзей Шкловского был один, дружба с которым была особой. Звали его сначала не Юрий Николаевич, а иначе. Юрий Насонович Тынянов – так звали бы мальчика, но маленьких мальчиков редко зовут по отчеству. Мальчиком он жил в Режице, месте, которое многажды меняло имя и государственную принадлежность. Это Латгалия, что сейчас в Латвии, – национальности там мешались, как в салатной миске, – мешались, да не смешивались.

Потом Чуковский напишет в дневнике 30 октября 1927 года: «…были Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум – все евреи, я один православный, впрочем, нет, был и Всев. Иванов». Довольно точно описано национальное братство этих писателей, при совершенной интернациональности их идей.

Литература 1920-х годов была интернациональной русской литературой.

Потому что эта литература была сильно смешана и хорошо взболтана.

Мир переменился, вернее, мир был разрушен, и тогда смешались не только сословия – на письменных столах грудами лежали метафоры, взятые из чопорного аристократического языка, суржика и экспериментов Серебряного века. Всё было под рукой – и всё требовало осмысления.

Тынянов пришёл в литературу после блестящей академической школы – и это отличало его от многих. Теоретик левого искусства Осип Брик занимался самообразованием, звезда ОПОЯЗа Виктор Шкловский не проучился, кажется, и двух лет в Петербургском университете, теоретик поэтического языка, он не знал ни одного из языков иностранных. И не только они искупали недостаток добротной академической школы молодой яростью и верой в свои силы. Среди них вообще было мало классических учёных.

А вот Тынянов окончил Псковскую гимназию с серебряной медалью, потом учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. И не просто учился, но занимался наукой. Его оставили при университете в 1918 году, в то время, когда наукой занимались немногие.

Но с того же года Тынянов стал членом ОПОЯЗа, общества по изучению поэтического языка, при этом занимался всем тем, что могла советская власть предложить филологу, – служил переводчиком в Коминтерне, преподавал, читал лекции в клубах. Почти десять лет он был профессором Института истории искусств. Это 1920-е годы, самое счастливое и яркое время его работы. К концу двадцатых к нему снова пришла отступившая было страшная болезнь – рассеянный склероз. Он лечился за границей – в 1928 году в Берлине («Разные профессора лечат по-разному. В одном сходятся – причина болезни психические потрясения, моя конституция и русский табак»), а потом и во Франции. (Это тогда бывало, хотя из нашего времени и выглядит невозможным для времени диктатуры пролетариата.)

Евгений Шварц писал в дневнике:

«Юрий Николаевич Тынянов был удивительнее своих книг. Когда он читал вслух стихи, в нём угадывалась та сила понимания, которую не передать в литературоведческих трудах. Его собственное, личное, связанное с глубоко его ранившими превратностями судьбы, понимание Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина – тоже было сложнее и удивительнее, чем выразилось в его книгах. Я познакомился с ним, когда он был здоров и счастливо влюблён в молодую женщину. С ней мимоходом, не придавая этому значения, разлучил его грубый парень Шкловский. И она горевала об этом до самой смерти, а вечный мальчик Тынянов попросту был убит. Это бывает, бывает. Юрий Николаевич был особенным, редким существом. Измена, даже мимолётная, случайная, от досады, имела для него такое значение, которое взрослому Шкловскому и не снилось.

Когда я Юрия Николаевича видел в последний раз, он всё так же по-прежнему походил на лицейский портрет Пушкина, был строен, как мальчик, но здоровье ушло навеки, безнадёжная болезнь победила, притушила победительный, праздничный блеск его ума, его единственного, трогательного собственного знания. И больше я о нём не буду писать. Не хочется рассказывать о нём трезво. Не тот человек».

Писатель Каверин не просто был в родстве с Тыняновым. Они были женаты на сёстрах друг друга – это была, по сути, одна семья. Каверин рассказывал, что когда он ещё юношей девятнадцати лет решил побриться, то Тынянов отнёсся к этому очень серьёзно. Он прочёл будущему писателю Каверину лекцию о том, какое значение имеет борода в культуре Востока и когда начали бриться на Западе. Он рассказывал родственнику и младшему другу, как надо править бритву на ремне и как делать мыльную пену, и между делом рассказывал, какие объяснения есть тому, что у китайцев не растёт борода.

Ну а потом всмотрелся в юношу перед собой и с мнимым удивлением спросил:

– Да где, собственно, у тебя борода?

Это история важная – потому что она, с одной стороны, про живую, весёлую науку, а с другой – про то, что Тынянов был вообще весёлым человеком, любителем розыгрышей и умного веселья.

Лидия Гинзбург написала про него в воспоминаниях «Тынянов-учёный»: «Тынянов-учёный, рано уступив дорогу Тынянову-романисту, не реализовал до конца запас своих мыслей. Он написал меньше, чем продумал».

Дальше она пишет:

«…Друзья (Каверин, Степанов, К. Чуковский) вспоминают об особом артистизме, отличавшем Тынянова в науке и Тынянова в быту, – с его имитациями окружающих, с его рассказами в лицах о людях далёкого прошлого, рассказами столь непосредственными и личными, как если бы и это были люди сегодняшнего его окружения. Но Тынянов в быту был не только артистичен; в частном с ним разговоре – на разные темы – мы узнавали всё то же напряжённое наблюдение, неожиданные ходы резко аналитической мысли.

Есть учёные разного типа, Тынянов по всему своему складу был изобретателем, открывателем. Помню, как на научных заседаниях, обсуждениях мы ждали, когда же заговорит Тынянов; иногда он долго молчал. Ждали поворота. Вот он заговорит, и факты переместятся, предстанут в новом соотношении, непредвиденном и очень точном.

Он и писал только тогда, когда сознавал эту возможность открытия, поворота. Это относится и к большим его работам (относительно большим – он был немногословен), и к статьям даже самым кратким. В работах Тынянова всегда есть своего рода научный сюжет, развязка, решение задачи. Но отнюдь не в порядке игры ума, парадоксов. Всё, напротив того, питается упорной черновой работой. Подготовительную работу Тынянов не обрушивал на читателя. Читатель видел совсем другое – незаменимую связь изучения литературы с самой литературой, с артистическим пониманием литературы прошлых лет, с острым интересом к проблематике литературы современной. Читатель безошибочно чувствовал, что этот учёный – сам участник литературного процесса 20–30-х годов».

Итак, писатель любил жизнь.

Жизнь его однако же не баловала. Биография Тынянова трагична, но это трагедия не того привычного для наблюдателя из других времён шаблона, который ведёт хорошего писателя к гибели в сталинском застенке. Тынянов был хоть и руган, но популярен. Не ввергнут в узилище, а награждён орденом – но он знал, что смертельно болен, знал много лет, и болезнь то отпускала его к работе, то снова брала своё.

За счастливое десятилетие 1920-х Тынянов написал книги о Достоевском и Гоголе, исследование «Проблема стихотворного языка», знаменитый сборник статей о литературе XIX века «Архаисты и новаторы», а также свою прозу. В двадцатые подвижные годы он писал о Кюхле и близоруком дипломате. В тяжёлые ртутной тяжестью 1930-е Тынянов писал роман о Пушкине – и вместе эти книги выглядят как вершины горного хребта, торчащие из тумана, – между ними должны были быть перемычки из книг, но на эти книги не хватило времени.

Он написал многое о литературной эволюции и литературе факта – и это было потом использовано его учениками, шедшими вослед.

Но среди миллионов читателей Тынянов знаменит своей исторической прозой.

И это справедливо.

Но мы можем извлечь куда больше пользы из обдумывания его фигуры, если не разделять Тынянова-критика, Тынянова-теоретика и Тынянова-писателя.

Они тогда были все такие – литературу мешали с журналистикой, а их обеих с теорией. Так всегда бывает в моменты революции, когда общество перемешивается быстро и насильно. На вспаханной несчастьем земле, среди страданий вырастают удивительные цветы нового искусства. Впрочем, фраза эта пафосная, прочь её, прочь.

Итак, Тынянов триедин, но даже в самой своей доступной ипостаси – исторического романиста – он вовсе не тот, кем кажется. Школьный список внеклассного чтения врёт – Тынянов не просто исторический романист, не описатель, он создаёт свой мир, а не буквально следует документу, он находится в особых отношениях с деталями и обстоятельствами.

Хотим мы того или нет, но исторический факт – нечто загадочное, вроде единорога в описании Борхеса. Мы знаем войну 1812 года по роману «Война и мир». Мы знаем историю декабристов из «Кюхли» Тынянова – и из него же вырос фильм «Звезда пленительного счастья», по которому историю декабристов знают те, кому лень читать.

Роман «Кюхля» Тынянов написал в 1925 году, через три года создал «Смерть Вазир-Мухтара», а потом приступил к роману «Пушкин».

В этот список вклиниваются рассказ «Подпоручик Киже», написанный в 1927-м, и повесть «Восковая персона», опубликованная в 1930-м. Эти истории из времён Павла I и Петра Великого похожи на предисловие ко времени декабристов – Кюхельбекер, Грибоедов, Пушкин. Люди двадцатых годов XIX века с их прыгающей походкой, люди, которых тридцатые годы обкладывают, как егеря стаю жмущихся друг к другу волков. История повторилась ровно через век – в те же десятилетия. В тридцатые годы XX века чуть состарившихся сторонников «формального метода», иначе говоря, формалистов обкладывали новые охотники – постепенно сжимая кольцо.

В «Сентиментальном путешествии» Шкловский пишет, как ему рассказывают про недавно случившийся взрыв у железной дороги:

«После взрыва солдаты, окружённые врагами, ждущие подвижного состава, занялись тем, что собирали и составляли из кусков разорванные тела товарищей.

Собирали долго.

Конечно, части тела у многих перемешали.

Один офицер подошёл к длинному ряду положенных трупов.

Крайний покойник был собран из оставшихся частей.

Это было туловище крупного человека. К нему была приставлена маленькая голова, и на груди лежали маленькие, неровные руки, обе левые.

Офицер смотрел довольно долго, потом сел на землю и стал хохотать… хохотать… хохотать…»{150}

Есть иная, при этом одна из самых знаменитых сцен новой русской литературы:

«Ночью были посланы люди к дому российского посольства, которое зияло дырами.

В руках у них были фонари и заступы.

Начальствовал ими Хосров-хан, шахский евнух.

Русское правительство требовало выдачи тела Вазир-Мухтара.

Хосров-хан велел копать ров. Вскоре обнаружились чёрные, полусгнившие тела и части тел. Их выбрасывали на поверхность рва, и они лежали рядом, похожие друг на друга, как будто под одним нумером изготовила их одна фабрика. Только у одних не хватало рук, у других ног, а были и вовсе безыменные, не имевшие названия предметы.

<…> Когда Хосров-хан и купцы наклонились над не имевшими названия предметами, когда фонарь осветил их цвет и состояние, они отшатнулись и поняли: ничего не узнать.

Хосров-хан растерялся.

Он велел рыть дальше, перейти на улицу и вскопать канаву.

Предметы прибывали. В канаве нашли, наконец, руку не совсем обычную. Когда фонарь наклонился над нею, она ударила в него светящейся точкой. Хосров-хан вгляделся и увидел бриллиантовый перстень. Он велел отложить руку в сторону.

– Аветис Кузинян, – сказал он старому купцу, – узнай теперь, пожалуйста, Вазир-Мухтара.

Старый купец взял ещё раз фонарь и снова обошёл мертвецов. Вместе с ним ходили и другие купцы.

– Невозможно узнать, – сказал один из них, наконец, и все остановились.

– Что же нам делать? – спросил Хосров-хан и сильно побледнел.

Аветис Кузинян всё ещё ходил с фонарём и всматривался. Потом он подошёл к Хосров-хану. Он был старый купец из Тифлиса, знавший, что такое товар и как его продают.

– Тебе поручил шах отыскать Грибоеда? – спросил он евнуха по-армянски.

И в первый раз прозвучало имя: Грибоед.

– Так, значит, – продолжал старый Аветис Кузинян, – дело не в человеке, а дело в имени.

Хосров-хан ещё не понимал.

– Не всё ли равно, – сказал тогда старик, – не всё ли равно, кто будет лежать здесь и кто там? Там должно лежать его имя, и ты возьми здесь то, что более всего подходит к этому имени. Этот однорукий, – он указал куда-то пальцем, – лучше всего сохранился, и его меньше всего били. Цвета его волос разобрать нельзя. Возьми его и прибавь руку с перстнем, и тогда у тебя получится Грибоед.

Однорукого взяли, руку приложили. Получился Грибоед.

Грибоеда положили в простой дощатый ящик. Его отвезли в армянскую церковь, там его отпели, и там он лежал неделю. Потом взяли тахтреван, наполнили два мешка соломой и установили ящик между двумя мешками, потому что нельзя вьючить ни лошадь, ни осла, ни вола только мёртвым»{151}.

Тынянов пишет это в 1927 году (первая публикация «Смерти Вазир-Мухтара» была с продолжением, в нескольких номерах журнала «Звезда» в 1927-м, а книгой роман вышел в издательстве «Прибой» в 1929 году).

Дело в том, что мотив бегства к врагу в русской культуре старый и начался не с Курбского.

Этот мотив жил всегда и более, чем у других народов, был темой трепетной.

Бегство и предательство всегда были темами особыми, и готовых определений для них никто не имел, писаные правила не существовали.

В романе «Смерть Вазир-Мухтара» предательство – едва ли не главный мотив.

Там содержится многослойная история отношений к разным идеалам (то есть не в реальной истории, а в тыняновском романе).

Грибоедов у Тынянова – бывший декабрист, но выпущенный из крепости с оправдательным аттестатом, а таких, кажется, всего было двое. И он сидит на обеде у генерала Сухозанета, где сплошь мучители декабристов, да и на приёме у Государя он не заступается за Пущина.

Грибоедов, по Тынянову, как бы предаёт самого себя, и не только свои идеалы, но предаёт свою музыку и поэзию – в пользу дипломатии и основания новой Закавказской компании. Печаль в том, что оригинальные наброски трагедии «Грузинская ночь» Грибоедова напечатаны, и когда тыняновский Грибоедов читает в обществе свою кавказскую трагедию, а мы, спустя 200 лет, зная построфно, что он читает, понимаем, каково качество этого текста. Но дурна не только «Грузинская ночь», но и сам экономический проект – он сродни маниловским прожектам. Он неубедителен и зыбок – и экономически, и политически. Более того, сама отсылка к Ост-Индской компании, как и диктаторские полномочия директора компании должны были бы уничтожить предприятие в глазах любого чиновника. Грибоедов, по сути, предлагал выделить из пределов Российской империи новое королевство, искупая экономическую зыбкость избытком власти в нём.

Но вернёмся к предательству – в романе есть реальный предатель-доносчик Майборода. И Грибоедов чуть не рушится в обморок от ненависти к нему, стоя на плацу в тесном мундире.

Сам Грибоедов, по Тынянову, предаёт первую партию дезертиров, возвращённых в Россию (в чём его упрекает Самсон-хан, да и он себя сам упрекает), и никак не может предать перебежчика-евнуха. А уж мелкие измены женщинам и считать не стоит, как и измену другу Булгарину с его женой (позднее, Тынянов не просто намекает, но специально указывает в записках, что сын Булгарина вовсе не его сын, а Грибоедова).

Потом там есть Иван Сергеевич Мальцов, Тыняновым поставленный в общем-то в положение Сальери – в пушкинской трагедии. Мальцов-Мальцев совершает даже два предательства: спрятавшись в момент нападения на здание русской миссии, а потом оболгав Грибоедова посмертно.

Наконец, Грибоедова предают порознь дипломатические чиновники и его начальники Нессельроде и Родофиникин, предаёт Николай I, предаёт петербургское общество, принимая наследного персидского принца, его не предаёт разве англичанин МакНиль, который, между тем, приуготовил саму гибель Грибоедова.

Важна в романе и линия, связанная с русскими беглыми – солдатами и офицерами, что перешли на сторону персов и воюют со своими бывшими товарищами. Много лет я любил фразу Тынянова о том, что он начинает работу там, где кончается документ. Эта фраза следует прямо за рассуждением о русских солдатах в Персии. Но действительность, как всегда, богаче наших представлений о ней – и историчность Тынянова каждый раз оказывается особой, сложной. Неоднозначной.

Повествование Тынянова всё время упирается в «русский батальон» персиян как в проволочное заграждение.

То Грибоедову передают записку от Самсон-хана, где тот напоминает о беглых русских, когда-то уведённых Грибоедовым в Россию. Где они? Что с ними – нет ответа.

Русские «невозвращенцы», беглецы от царской деспотии, у Тынянова политизированы. В романе есть намёк, что в России для них жизни нет и возвращение невозможно. А вернувшихся ждёт если не казнь, то каторга.

Самсон-хан, а иначе говоря, Самсон Яковлевич Макинцев[75]75

Самсон Яковлевич Макинцев (в ином написании Маканцов) (1770–1853), прежде чем стать генералом персидской армии, родился в солдатской семье и был вахмистром Нижегородского драгунского полка; в 1802 году дезертировал, был принят персами на службу, быстро рос в чинах, на персидско-турецкой войне (1821–1823) командовал полком; был пожалован генеральским званием, но во время следующей войны (1826–1827) отказался стрелять в соотечественников; был назначен военным советником при новом командире русского полка. С 1828 года русским полком командовал бывший прапорщик Нашебургского полка Евстафий Васильевич Скрыплев, зять Макинцева. Бларамберг так писал об этом полке-батальоне: «Упомянутым батальоном, численностью около 500 человек, из которых половина были поляки, командовал некий Самсон-хан. Бывший вахмистр драгунского полка в Нижнем Новгороде, он дезертировал… во время осады Эривани графом Гудовичем и перешёл на персидскую службу. Так как между Персией и Россией тогда не существовало соглашения о выдаче дезертиров, Фатх-Али-шах воспользовался этим обстоятельством и постепенно сформировал из дезертиров сначала роту, а затем и батальон. Бывший вахмистр Самсонов был произведён в полковники (серхенг) и назначен его командиром. С течением времени он вознёсся до хана, его стали называть Самсон-хан и пожаловали генеральский титул. Батальон отличился во многих походах против курдов и туркмен и был сам очень опасен для персов, потому что солдаты были пропащими людьми; они бесчинствовали и в некоторой степени повиновались лишь своим офицерам (русским и полякам, принятым персидским правительством на службу). Многие женились на армянках или несторианках, обзавелись семьями, но ни один из них не сменил веру. Многих со временем охватила тоска по родине, но страх наказания удерживал беглецов в Персии. Многие стали пьяницами и влачили жалкое существование». Макинцев воевал в Туркмении и Афганистане, осадил и взял Герат, участвовал в противостоянии различных кланов при персидском дворе, продолжил воевать на Востоке, был тяжело ранен. Во время возвращения русского полка на родину остался в Персии и умер в 1853 году в Сейгюле. Сохранивший православие, он был похоронен под алтарём построенной им церкви.

[Закрыть] был командиром «русского полка» или «батальона».

Был такой военный инженер, генерал-лейтенант, прослуживший царю полвека, – Иван Фёдорович Бларамберг[76]76

Иван Фёдорович Бларамберг (1800–1878) – русский военный деятель, инженер и геодезист; окончив университет во Франкфурте-на-Майне, в России работал в Генеральном штабе (с 1828 года). В 1835 году принимал участие в дипломатической миссии в Тегеране, где произвёл съёмку части территории Ирана, берегов Каспийского моря, составил каталог астрономических и геодезических пунктов на территории России. Был председателем особой комиссии Русского географического общества, созданной для составления и печатания генеральной карты Европейской России.

[Закрыть]. Он оставил чрезвычайно интересные мемуары о пребывании на Кавказе и в Персии. Бларамберг рассказывал, в частности, «о выдаче батальона из русских и польских дезертиров», который находился в 1838 году у Герата: «Мохаммед-шах оттянул его выдачу до конца осады и возвращения армии в Тегеран. Наш новый министр имел поручение настоять на выдаче этих людей, и Альбранд, способный, умный, храбрый и энергичный офицер, выразил готовность препроводить упомянутый батальон из Персии в Тифлис и прибыл теперь с несколькими опытными линейными казаками – унтер-офицерами, чтобы выполнить своё намерение…» По возвращении капитан Альбранд стал подполковником, пропустив чин майора. «Польские офицеры уволились со службы и уехали на родину. Сам батальон с женщинами и детьми был поселён в станицах вдоль Кубани, офицеры и солдаты получили жильё и землю и были довольны своей судьбой. С тех пор никто больше не помышлял бежать в Персию. Так закончился у нас в Тегеране 1838 год»[77]77

Бларамберг И. Воспоминания. М.: Наука, 1978. С. 150–154.

[Закрыть].

Тынянов пишет наперекор документу, а вовсе не даёт себе волю, когда тот заканчивается.

Кстати, с дипломатией, столь поэтически описанной Тыняновым, у Грибоедова дело обстояло сложно – он был дипломатом в побеждённой стране. Даже, по Тынянову, – дипломатом, который грубо нарушал этикет: ходил в сапогах по шахским покоям (и гордился этим), требовал себе стул, в подражание Ермолову. Он проламывал этикет как дипломат, приложенный к пушкам генерала Паскевича.

Причём дипломатический успех Туркманчайского трактата[78]78

Туркманчайский трактат (1828) – условия мира, заключённого между Россией и Персией после войны 1826–1828 годов. Составлен при деятельном участии А. С. Грибоедова.

[Закрыть] у Тынянова не то чтобы сомнителен, но в нём заложено множество потом случившихся неприятностей. Репарации в 20 миллионов рублей серебром были заложенной туда бомбой – 20 миллионов серебром стали разорением Персии и причиной народных волнений.

Кажется, что всё это и не было бы выплачено до конца – даже останься Грибоедов жив.

Всё это рассказывается, потому что литература факта оказывается на поверку литературой высокого художественного вымысла.

Грибоедов у Тынянова – любовник жены Фаддея Булгарина, его друга.

Это дало самую стильную эротическую сцену в советской литературе.

«Леночка опустилась на диван, сливы её блестели. Она сказала:

– Das ist unmőglich[79]79

Это невозможно (нем.).

[Закрыть].

Любовь была зла, повторяема, механична, пока смех не раздул ноздри, и он засмеялся.

Высшая власть и высший порядок были на земле.

Власть принадлежала ему.

Он тупым железом входил в тучную землю, прорезал Кавказ, Закавказье, вдвигался клином в Персию.

Вот он её завоевывал, землю, медленно и упорно, входя в детали.

И наступило такое время, что всё уже было нипочём.

Чего там! Не свист дыхания, а разбойничий свист стоял во всём мире.

Он догуливал остатки Стенькой Разиным, были налёты на землю, последние грабежи, всё короче и глубже.

Какая злость обрабатывала мир.

Наступило полное равновесие – младенческая Азия дышала рядом. Лёгкий смех стоял у него на губах.

Зелёные занавески были прекрасны.

Потом всё представилось ему в немного смешном виде: он вёл себя как мальчишка, не дождался, удрал и набедокурил.

И он слегка толкнул в бок младенческую Азию».

Тынянов специально остановился на этом эпизоде, когда писал текст для книги «Как мы пишем», в которой писатели рассказывали о секретах своей работы.

Там Тынянов и рассказывает об альбоме карикатур художника XIX века Н. Степанова. («Насчет жены Булгарина и Грибоедова нет документов»), но акценты расставлены:

«…на другом рисунке Фаддей представлен со всей своей семьёй. Склерозная розовая пышка катится впереди всех. За ним – жена. Позади, и как-то особо, худощавый черноволосый юноша в шинели и треуголке. Он нарисован с очевидным намерением напомнить о Грибоедове – красивый, осанка аристократична.

Я не порадовался, потому что я ведь не думал о детях: как невесело быть сыном Грибоедова и носить всю жизнь фамилию Булгарин.

Всё это, разумеется, мелочи. Но я должен быть уверенным, что знаю людей. В споре Катенина с Пушкиным по поводу „Моцарта и Сальери“, что нельзя так, за здорово живёшь, обвинять исторического человека в убийстве, я на стороне Катенина».

Но этот альбом и сейчас доступен исследователям, и этих рисунков в нём нет, а те, что есть, – вовсе не таковы.

Да и, кажется, прообразом персонажа служит вовсе не Грибоедов, не говоря уже о том, что – как говорят те самые исследователи – сцена измены после театра хронологически невероятна, так как в то время в Петербурге, как и во всей Российской империи, соблюдалось правило – никаких спектаклей во время Великого поста не давать.

Итак – всё неточно, всё смещено, история сдвинута как в фантастическом романе.

Но, несмотря на всю неточность, в «историческом романе формалистов», в тексте, написанном с куда более тщательным отношением к фактам, чем у его друга Шкловского, в этой великой книге слышна завораживающая работа жерновов, которые смалывают человеческие судьбы, герои движутся навстречу смерти, но жернова всё-таки не всесильны, ведь «ничего не кончилось».

История Грибоедова, написанная Тыняновым, на самом деле объяснение судьбы самого Тынянова и судеб его друзей, что шли кучно в 1920-е.

Объяснение или оправдание.

Оправдываться в России надо часто. Что оправдываться – надо каяться! Каяться за первые романы, за рассказы, за всё. Вокруг покаяния создаётся особый миф, даже ритуал. Виктор Шкловский писал о том, как отрекается апостол Пётр, – ему холодно, и хочется выйти к костру. Но у костра его спросят, кем он приходится распятому. И вот холод толкает его к огню.

А в России, пишет Шкловский, куда холоднее, чем в Святом городе.

Оттого так часты в ней отречения и оправдания. К примеру, за Лескова продолжали каяться и после смерти. Для чего – неизвестно, вряд ли для того, чтобы войти в Большую советскую энциклопедию: «С середины <18>70-х гг. Лесков отходит от реакционного лагеря и начинает сближаться с умеренно либеральными кругами. К этому времени писатель вступил в пору своей художественной зрелости». А потом снова нужно объясняться. Статья Лескова по поводу знаменитого «Левши» так и называется: «О русском левше (Литературное объяснение)».

Но в отношении к истории проявились очень важные свойства формалистов. Владимир Емельянов[80]80

Владимир Владимирович Емельянов (р. 1969) – востоковед, литературовед и переводчик; профессор Петербургского университета.

[Закрыть] как-то сделал остроумное замечание об «историках» и «лингвистах»: «„Историки“ мыслят о фактах, а „лингвисты“ – о структурах. „Историк“ может изучать язык и даже работать с фактами лингвистики. Но его мышление будет лишено необходимой степени абстрагирования. „Лингвист“ никогда не сможет изучать историю, потому что лишён исторического мышления (но не исторического сознания). Он будет апеллировать к формам и структурам, которые примет за полноценные факты. „Историк“ больше связан с литературно-художественным творчеством, он писатель. „Лингвист“ больше связан с музыкально-математическим творчеством и хороших литературных текстов создавать не может. Исходя из этой оппозиции, Гаспаров при формальной принадлежности к цеху филологов был историком. Он занимался сперва историей европейского стиха, а потом и историей греческой культуры. Топоров был лингвист, поэтому воспринимал мифологемы как лишённые исторического бытия структурные единицы культуры… Интересно бывает, когда „историк“ пишет исторический роман (Тынянов). Но ещё интереснее, когда „лингвист“ пытается сделать то же самое (тогда получаются литературные произведения Шкловского, кои невозможно отнести к какому-либо жанру, или дневниковая проза Проппа)».

Итак, знаменитый исторический роман был написан Тыняновым в конце 1920-х.

Десять лет прошло с того времени, когда Шкловский был свидетелем того, как война рвёт и ломает человеческое тело.

Десять лет доказали, что невозможно из обрывков человеческих тел составить что-то путное – точь-в-точь как не составишь из льдинок слово «вечность».

Лет пять прошло с публикации «Сентиментального путешествия», пять лет понадобилось для того, чтобы исторический эпизод превратился в метафору.

В ту пору не стеснялись открыто заимствовать друг у друга сюжеты – сюжеты дарили как вещи.

Их давали в рост как деньги.

Ещё не кончилось то время, когда Серапионовы братья с восторгом кричали: «Моя заявка!» – потом без сожаления расставаясь с ней в пользу товарища.

Дружба была сложной.

То, что печаталось в газетах, не соответствовало тому, что говорилось за столом.

В июле 1932 года Шкловский напечатал в «Литературной газете» статью «О людях, которые идут по одной дороге, но об этом не знают», где о «Восковой персоне» Тынянова говорилось: «Роман не вытекает из болота, из болота иногда вытекают большие реки, роман втекает в болото. Не кончаясь ничем… Кино, музей восковых фигур, немецкий экспрессионизм определяют Юрия Тынянова».

Спустя несколько месяцев, 21 ноября, Чуковский запишет в дневник свой разговор с Тыняновым:

«…мы заговорили о Шкловском: „да, мы встречались после его статьи, разговаривали, но прежнего уже нет… и не будет. Его статью я почувствовал как удар в спину… Он потом писал другую, замазывал, говорил, что я мастер, но нет… бог с ним… когда была у нас общая теоретич. работа… тогда и была у нас дружба. И смешал меня в кучу с другими, и Олеше посвятил целый столбец, а мне – всего несколько строк… о том, что я читаю всё одни и те же книги… Что у меня вообще мало книг… Это у меня-то мало книг!!!“

Видно, что этот пункт статьи Шкловского особенно задел Юрия Николаевича»{152}.

Но всё же они мирились, а потом Шкловский напишет о нём рассказ-некролог, при чтении которого слышно, как автора душат рыдания.