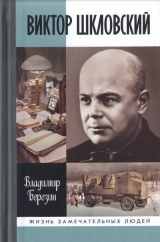

Текст книги "Виктор Шкловский"

Автор книги: Владимир Березин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)

«На наших зданиях иногда ржавеют верхи, потому что мы их построили без карнизов. Мы, в частности мы, бывшие лефовцы, поняли о жизни полезное, думая, что это эстетика, мы, будучи конструктивистами, создали такую конструкцию, которая оказалась неконструктивной. Мы недооценили человечности и всечеловечности революции, – теперь мы можем решать вопрос о человечности, о новом гуманизме. Гуманизм входит в структуру эпохи. Маяковский, имя которого должно быть здесь произнесено и без которого нельзя провести съезд советских писателей (аплодисменты), Маяковский виноват не в том, что он стрелял в себя, а в том, что он стрелялся невовремя и неверно понял революцию.

Когда Маяковский говорил, что он становился на горло собственной песне, то здесь его вина в том, что революции нужны песни и не нужно, чтобы кто-нибудь становился на своё горло. Не нужна жертва человеческим песням. Что нужно от съезда? Прежде всего, не нужно новых боёв, не нужно новых повторений нескольких фамилий… Помимо этого не нужно упускать из виду и то обстоятельство, что многие из нас, искренно пришедших к революции и бесповоротно связавших свою судьбу с ней, долго находились под влиянием „традиций ушедших поколений“»{191}.

Каверин заключает это место своих воспоминаний тем, что, начиная с этих «неосторожных слов» Горького и выступления Шкловского, Достоевский был на 30 лет изгнан из литературы.

Но с выступлением Горького связана и история, которая могла бы показаться комичной. Горький начал считать писателей и говорил об ожиданиях «5 гениальных и 45 очень талантливых».

Михаил Кольцов, в передаче Каверина, отреагировал на это так: «Я слышал, что… уже началась делёжка. Кое-кто осторожно расспрашивает: а как и где забронировать местечко, если не в пятёрке, то хотя бы среди сорока пяти? Говорят, появился даже чей-то проектец: ввести форму для членов писательского Союза… Писатели будут носить форму… красный кант – для прозы, синий – для поэзии, а чёрный – для критиков. И значки ввести: для прозы – чернильницу, для поэзии – лиру, а для критиков – небольшую дубинку. Идёт по улице критик с четырьмя дубинками в петлице, и все писатели на улице становятся во фронт».

Каверин комментирует: «Знал ли Кольцов, что И. Ф. Богданович, автор „Душеньки“, предложил Екатерине II учредить „Департамент российских писателей“? Должности в его проекте соответствовали званиям, а иерархия подчинения повторяла в общих чертах иерархию других департаментов и коллегий. Проект не был утверждён, и Богданович один заменил целый департамент, сочиняя пьесы, поэмы, повести в стихах, надписи для триумфальных ворот, занимаясь переводами с французского и редактируя „Санкт-Петербургские ведомости“.

Но вот прошло двести лет, и мысль Богдановича в известной мере осуществилась. Департамент в конце концов удалось создать, и именно Первый съезд положил начало этому широко разветвлённому делу.

Иерархия Союза писателей в наше время если не повторяет, так напоминает иерархию других ведомств и министерств. С формой, правда, не получилось, хотя было и к этому очень близко. Но и без формы каждый член Союза писателей прекрасно знает, у кого из членов секретариата три дубинки в петлице, а у кого – четыре»{192}.

Впрочем, переводчик Вязников задумался о званиях среди писателей:

«Нужен наконец нормальный орган, задачею коего была бы сертификация и ранжирование писателей сообразно специально разработанной Табели о рангах, так сказать, зоилизация. Не упрощёнка – „заслуженный писатель РФ“, „народный писатель Москвы и Московской области“, – а внятная, широко и многоступенчато градуированная Табель.

Этот орган – нечто вроде Пробирной палатки – принимал бы к вниманию разные аспекты творчества авторов, как то: обширностей авторского словаря, количество и объём публикаций, скорость работы, глубину мысли, общую художественность текста, удельную насыщенность тропами, патриотичность текстов, их злободневность и/или всевремённость, благопристойность сюжетов и языка и так далее. По совокупности автору присваивается очередной ранг, который может быть в дальнейшем повышен либо понижен – названия рангов можно придумывать новые, а можно позаимствовать из старой Табели о рангах (писатель-столоначальник, тайный писатель, надворный писатель и проч., с соответствующим титулованием в обращении); либо же из воинских званий (младший лейтенант от литературы, генерал-майор от литературы…). К этому, разумеется, следует присовокупить обязательное (в общественных местах, исключая разве пляжи) ношение формы, снабжённой соответствующими, хорошо различимыми знаками отличия, а также с петлицами цветов, соответствующих жанру, в котором работает данный автор.

Иль нет! Будет затруднение, коли автор подвизался и в драматургии, и в поэзии, и в прозе (отдельно отметим различные разновидности этих жанров; странно же одинаково оценивать заслуги в Большой Литературе и в какой-то там фантастике, правда?), и в критике. Не так страшно, ежели в разных жанрах автор достиг разных высот; допустим, в поэзии он, сложивши Гимн и многочисленные высокие оды, заслужил звания генерал-полковника, а в жанре басенном его оценивают лишь как подполковника; пишет и повести, однако выше, чем на майорское звание, никак в ней не тянет, что же до его экзерсисов в той же фантастике – то, согласно мнению соответствующего департамента Палаты, в ней он лейтенант, и не более – и хорошо ещё, коли старший… Возможно, следует исчислять ранг путём поглощения меньшего – большим (как происходит при определении совокупного наказания в уголовном судопроизводстве). Или путём выведения среднего. Это надобно ещё обдумать… Что до жанров – можно сделать аксельбанты со шнурами различных цветов или нашивки с их обозначением»…

И то верно – чёрт знает что с этими писателями, и непонятно, как их ценить или, пуще того, рекомендовать кому-то.

Впрочем, мысль не нова и ей много лет.

Оказалось, правда, что эта мысль, иногда с восхитительной наивностью, как бы наново приходит в головы десяткам людей. Например: «В голову приходит всякая ерунда – явный признак временной свободы духа. Сегодня фантазировали о введении писательской формы: лейтенант от литературы, капитан поэзии, полковник прозы, генерал-драматург… Птички-шевроны в виде раскрытых книг на рукавах мундиров. Если писатель написал десять книг, тонкие книги-шевроны заменяются на толстые. В петлицах – золотые гусиные перья или железные „№ 86“. На фуражках – кокарда в виде книжной полки с написанными книгами: пять, десять, двадцать… Сразу видно, с кем имеешь дело: молодой писатель, автор трёх книг, мэтр, литературный зубр… Взаимное приветствие писателей: стучать растопыренными пальцами по воздуху, изображая удары по клавиатуре пишущей машинки. Как заводной заяц по жестяному барабану. Постучал несколько раз – вот тебе и приветствие. В ответ тебе постучали. Потом пожали руки. На погонах – тоже книги! Маленькие книги и большие, как звёздочки у военных. Три большие – полковник литературной гвардии. Каждый род литературных войск имеет свой знак. Поэты – значок Пегаса, например. Драматурги – маски на манер древнегреческих… Детские писатели – профиль Буратино. Переводчики гордо носят в петлицах буквы того языка, с которого переводят. Прозаики?.. Надо подумать…

Литературные медали в зависимости от суммарного тиража изданных книг. 500-тысячники.

Миллионщики… Первая медаль – „100-тысячник“.

Дурь. А хочется иногда подурить…»{193}

Между тем человек повторяет давнюю мысль, которая возникла ровно в тот момент, когда литература стала в России определённой общественной силой.

Правда, то, что говорилось раньше вполне серьёзно, стало восприниматься как «шутка, в которой есть доля шутки». В 1886 году в юмористическом еженедельном журнале «Осколки» Чехов печатает рассказ «Литературная табель о рангах». Там говорится:

«Если всех живых русских литераторов, соответственно их талантам и заслугам, произвести в чины, то:

Действительные тайные советники (вакансия).

Тайные советники: Лев Толстой, Гончаров.

Действительные статские советники: Салтыков-Щедрин, Григорович.

Статские советники: Островский, Лесков, Полонский.

Коллежские советники: Майков, Суворин, Гаршин, Буренин, Сергей Максимов, Глеб Успенский, Катков, Пыпин, Плещеев.

Надворные советники: Короленко, Скабичевский, Аверкиев, Боборыкин, Горбунов, гр. Салиас, Данилевский, Муравлин, Василевский, Надсон, Н. Михайловский.

Коллежские асессоры: Минаев, Мордовцев, Авсеенко, Незлобин, А. Михайлов, Пальмин, Трефолев, Пётр Вейнберг, Салов.

Титулярные советники: Альбов, Баранцевич, Михневич, Златовратский, Шпажинский, Сергей Атава, Чуйко, Мещерский, Иванов-Классик, Вас. Немирович-Данченко.

Коллежские секретари: Фруг, Апухтин, Вс. Соловьёв, В. Крылов, Юрьев, Голенищев-Кутузов, Эртель, К. Случевский.

Губернские секретари: Нотович, Максим Белинский, Невежин, Каразин, Венгеров, Нефёдов.

Коллежские регистраторы: Минский, Трофимов, Ф. Берг, Мясницкий, Линёв, Засодимский, Бажин.

Не имеющий чина: Окрейц»[99]99

Примечательно, что в этой юмореске, опубликованной под псевдонимом «Человек без селезёнки», Чехов не даёт Достоевскому никакого чина. Шкловский «отменяет» звание Достоевского спустя полвека.

[Закрыть]{194}.

Но случилось и возвращение этой идеи, которое я отношу к 1932 или 1934 году – то есть ко временам образования Союза писателей.

Была такая знаменитая фраза Горького, в которой он оценивал перспективы советской литературы: «Не следует думать, что мы скоро будем иметь 1500 гениальных писателей. Будем мечтать о 50. А чтобы не обманываться – наметим 5 гениальных и 45 очень талантливых»{195}.

Эта фраза повторяется Михаилом Кольцовым в речи на Первом съезде советских писателей.

В альманахе «Парад бессмертных» есть текст за подписью «Иван Дитя» – под этим псевдонимом писал Виктор Ардов. В его тексте «Странный съезд» как раз говорится про знаки различия типа армейских – ромбы, шпалы и т. п. Действительно, это стиль существовавшей тогда военной формы с повторяющимися геометрическими фигурами на петлицах.

С дубинкой есть, впрочем, предыстория. Некоторые мемуаристы говорят, что один из товарищей по цеху на писательских встречах у Горького в присутствии Сталина говорил о литературной критике и сравнивал её с дубинкой. Лидия Сейфуллина отвечала, что «не все головы выдержат удары стоеросовой дубины». Впрочем, есть запись речи Панфёрова на XVII съезде ВКП(б) 8 февраля 1934 года: «Товарищ Сталин, между прочим, учил нас относиться к писателю бережно, ибо, говорил он, литература – дело тонкое. А у нас вместо этого придумали такой термин: „напостовская дубинка“ (от названия журнала и литературной группы „На посту“). С этой дубинкой носились по литературным улицам и били „непокорных“».

Есть такое упоминание и в мемуарах Эренбурга: «Я продолжал „путать“. А Бухарин был редактором „Правды“, одним из руководителей Коминтерна. Он старался отстоять писателей от рапповцев, напостовцев, выступал против „критиков с дубиной“».

С дубинками более или менее ясно, но вот как ранжировать писателей – до сих пор непонятно.

Уже давно литература перестала быть главным искусством, уже давно закончилась эпоха писательских союзов…

А форму писателям дали поносить – большая часть надела её, став военными корреспондентами: если не на финской войне, так на Отечественной.

Впрочем военно-подчинённая общность писателей на этом не кончилась – уже когда они сняли настоящую форму после войны, им предложили новую специальность.

Никита Сергеевич Хрущёв на Третьем съезде советских писателей в 1959 году говорил: «…Писатели – это артиллеристы. Писатели – это артиллерия… Потому что они ощущают, так сказать, пульс – суть нашей эпохи. Они прочищают мозги тому, кому следует… Чтобы вы, артиллеристы, промывали мозги своей артиллерией дальнобойной, но не засоряли!» Так это звучало на деле.

Это цитаты редкие, но выражения в них удивительно плодовитые, укоренившиеся в языке, – поэтому стоит процитировать Хрущёва более полно, чтобы понять его стилистику и стилистику тех определений, которые он давал людям.

В книге Хрущёва «О коммунистическом воспитании» напечатана его речь «Служение народу – высокое призвание», произнесённая на Третьем съезде писателей 22 июля.

Там есть идея о писателях-артиллеристах, но написано это более аккуратно:

«Многие из вас сами участвовали в боях, и вы знаете, что без артиллерии почти невозможно пехоте прорвать укрепления противника без крупных потерь, что всегда перед наступлением проводится артиллерийская подготовка, на которую расходуется большое количество снарядов, в зависимости от того, как укреплены позиции противника. Здесь присутствует маршал Малиновский, он может это подтвердить.

Думаю, товарищи, что в нашем общем наступлении деятельность советских писателей можно сравнить с дальнобойной артиллерией, которая должна прокладывать путь пехоте. Писатели – это своего рода артиллеристы. Они расчищают путь для нашего движения вперёд, помогают нашей партии в коммунистическом воспитании трудящихся.

Три дня тому назад я принимал американцев. Был среди них один старый человек – судья. Он выступил в конце беседы и сказал: спасибо, господин Хрущёв, за беседу, я очень доволен, и все мы довольны пребыванием в Советском Союзе. Мы очень много увидели, а я лично особо вас благодарю. Боюсь, что, когда я вернусь и буду рассказывать друзьям о своих впечатлениях, некоторые скажут, что, наверное, русские „промыли мозги старому судье“.

Буквально так и сказал. Неплохо сказано. Так вот, товарищи, нужно, чтобы вы своими произведениями „промывали людям мозги“, а не засоряли их. Сейчас на вас, писателей, ложится особая ответственность.

Вы знаете, товарищи, что когда артиллерия подготовляет наступление и сопровождает в наступлении пехоту, то она стреляет через свои боевые порядки. Поэтому надо уметь бить точно, бить по противнику, а не стрелять по своим»{196}.

Однако мы помним, что писателей (или вообще тех, кто подпадал под определение «художественная интеллигенция») Никита Сергеевич называл «автоматчиками партии». Автоматчики заменили артиллеристов.

К примеру, на XXII съезде Коммунистической партии Украины говорилось: «Никита Сергеевич наших писателей назвал автоматчиками прицельного огня. А, как известно, автоматчики не ездят позади армии, их место всегда впереди, они не боятся дороги, не боятся мин и вражеского оружия»{197}.

Есть ещё одна любопытная цитата из той же речи Хрущёва на Третьем съезде советских писателей:

«Некоторые из литераторов рьяно ринулись на дот „противника“, и, выражаясь языком фронтовых терминов, их можно было бы назвать автоматчиками. Они действовали активно и смело, не страшась трудностей борьбы, идя им навстречу. Это хорошие качества. Люди, выступавшие активно в такой борьбе, сделали большое и важное дело. Теперь эта борьба осталась позади. Носители ревизионистских взглядов и настроений потерпели полный идейный разгром. Борьба закончилась, и уже летают, как говорится, „ангелы примирения“. В настоящее время идёт, если можно так выразиться, процесс зарубцовывания ран. И те из литераторов, которые тогда со своей „точки зрения“ хотели рассматривать наше советское общество, теперь стремятся поскорее забыть о том, что они допускали серьёзные ошибки.

Надо, по моему мнению, облегчить этим товарищам переход от ошибочных взглядов на правильные, принципиальные позиции. Не следует поминать их злым словом, подчёркивать их былые ошибки, не надо постоянно указывать на них пальцем. Только польза будет для общего нашего дела. Напоминать об этом не надо, но и забывать тоже не следует. Как говорится, следует на всякий случай „узелок завязать“, чтобы при необходимости посмотреть и вспомнить, сколько там узелков и к кому эти узелки относятся.

Среди литераторов находятся ещё отдельные люди, которые хотели бы напасть на „автоматчиков“, выступавших в разгар идейной борьбы против ревизионистов наиболее активно, отстаивая правильные, партийные позиции. Кое-кто, видимо, хотел бы представить дело так, что во всём виноваты именно эти товарищи, Но это, конечно, в корне неправильно. (Аплодисменты.) На всякий случай узелки завязать и в карман положить с тем, чтобы когда нужно будет вытащить и посмотреть, сколько там узелков и к кому эти узелки относятся. Но теперь есть такое явление – мы видим и чувствуем это в ЦК – некоторые хотели бы теперь напасть на этих автоматчиков от литературы и от партии… <…>

Нет уж, голубчики, это неправильно. Например, кто борется? Если это „автоматчики“ в пылу азарта, а это бывает – когда драка начинается, а кто из вас в детстве не участвовал в драке, когда сходятся в бараке стороны, а я видел драку русскую, когда орловские идут против курских, это было настоящее сражение, даже места занимали посмотреть эту драку, какие берут, орловские или курские!..»{198}

То есть часть артиллеристов оказалась автоматчиками.

Это были довольно странные превращения.

Из Пастернака не вышло артиллериста. Он был какой-то нестроевой.

Шкловский не был автоматчиком. Не сказать, что не пробовал, но как-то у него не получалось.

Миновала оттепель, подошло время лёгких заморозков.

Но тем, кто помнил адскую жару и лютый холод 1930-х, было с чем сравнивать.

Тем не менее пока литература оставалась одним из главных, если не самым главным искусством.

Причём русская литература уже начинала кормиться прошлым – славные имена мёртвых были в цене.

В особой цене были свидетели этого прошлого.

Глава двадцать пятая

БОЛЬШОЙ НОС ТЕРРОРА

Дом этот страшен своей серой громадой. В нём много боялись и страх проступил на стенах.

Виктор Аппельман, бельгийский журналист

В 1937 году был достроен писательский дом в Лаврушинском переулке.

Через три года Эйхенбаум напишет Шкловскому: «Трое нас, трое вас. Господи, помилуй нас. Помнишь ли ты, что номер твоей квартиры 47, моей 48, а Юры – 49? Это поразило меня раз и навсегда»{199}. Юра – это Тынянов.

На этом доме до недавних пор висела одна мемориальная доска – критику Юзовскому[100]100

Юзеф (Иосиф) Юзовский (1902–1964) – театральный критик, театровед. Родился в Варшаве, жил и учился в Ростове; в 1930 году переехал в Москву; в 1946–1948 годах – научный сотрудник Института мировой литературы. В 1949 году был объявлен лидером «антипатриотической группы театральных критиков», «космополитом», несколько лет ожидал несостоявшегося ареста.

[Закрыть].

Видимо, их могло быть так много, что невозможно было сговориться, сколько.

Но год, с которого начиналась история этого дома, был особый.

Ведь в любое время есть этот выбор – между свободой и смирением, между задачей ближнего времени и перспективой. Всегда много говорят о нравственном выборе «предать или не предать» и куда меньше о том мелком насилии над собой или ближними, что лежит вне борьбы с какой-нибудь страшной структурой. Тем государством, которое в описании Виктора Шкловского всегда, во все времена и у всех народов не понимает человека.

Государства разного типа перемалывают поэтов с таким же равнодушием, как крестьян с рабочими.

По разным изданиям кочует цитата из рецензии Шкловского о майоре Пронине и его авторе: «Советский детектив у нас долго не удавался потому, что люди, которые хотели его создать, шли по пути Конан Дойла. Они копировали занимательность сюжета. Между тем можно идти по линии Вольтера и ещё больше – по линии Пушкина. Надо было внести в произведение моральный элемент… Л. Овалов напечатал повесть „Рассказы майора Пронина“. Ему удалось создать образ терпеливого, смелого, изобретательного майора государственной безопасности Ивана Николаевича Пронина…»

И далее Шкловский добавляет: «Книга призывает советских людей быть бдительными. Она учит хранить военную тайну, быть всегда начеку… Жанр создаётся у нас на глазах»{200}.

Я бы не стал относиться к этой рецензии легкомысленно.

Шкловский чувствовал новое безошибочно.

Причём обострённо – как чёрно-бурая лиса в пушном магазине.

Жанр действительно создавался на глазах, хотя тут Шкловский и неточен – потому что в лучших своих вещах Лев Овалов использовал совершенно классические схемы, причём именно от Конан Дойла. В двух книгах про «довоенного» Пронина – чёткий след рассказов Конан Дойла. Это почти фотографические отражения. Вот пропадает из сейфа важный документ, и вокруг его поисков та же пляска, как вокруг морского договора, любовных писем и прочих бумаг, что ищет Холмс. Вот майор Пронин оставляет на минуту своего помощника, а потом возвращается, ведя на поводке собаку, – и обманутый читатель готов поверить, что сейчас он пойдёт по креозотному следу в поисках одноногого моряка и туземца-карлика. В «Рассказах о майоре Пронине» равновеликий Пронину враг, майор Роджерс, всё время ускользает от него – будто профессор Мориарти. Кажется, что сознательно играет Овалов в эту игру-угадайку.

Но Шкловский заметил главное – рассказы и романы Овалова были знаком времени.

Все эти перемены климата тщательно фиксировались в литературе. Помимо страшного и прекрасного рассказа «Маруся» Аркадия Гайдара – про девочку, распознавшую врага, – существовал целый корпус историй о пограничниках.

Мальчик, идущий дорогой отца, – очень интересный архетип советской культуры. От знаменитого стихотворения Сергея Михалкова «Граница», где переходил границу враг – шпион и диверсант, но на пути его вставали десять мальчиков, «и каждый был учеником, и Ворошиловским стрелком», до «Коричневой пуговки». Истории про пуговку с не нашими буковками, истории про то, как Алёшка пуговку нашёл, товарищи отнесли куда надо и донесли, – на самом деле блестящий пример отражения эстетики довоенного времени.

Но действие в эпопее Овалова неконкретно, оно происходит в особом мире, параллельном не только реальности, но и советской действительности, – там, где настоящие мужчины затянуты широкими ремнями, на их петлицах кубари, шпалы и ромбы, а погоны – только на фотографиях главных мерзавцев, улицы чисты, под строительство Дворца Советов уже выкопали котлован, помыслы чисты, ничего, что немцы в Польше, но страна сильна. Только месяц – и не больше – кончится война.

А пока большой нос лез в окна жителей писательских домов.

Напротив, у здания Третьяковской галереи стоял каменный Сталин.

А его нос существовал во множестве видов – повсюду.

Олеша объясняет: «Знаете ли вы, что такое террор? Это гораздо интереснее, чем украинская ночь. Террор – это огромный нос, который смотрит на вас из-за угла. Потом этот нос висит в воздухе, освещённый прожекторами, а бывает также, что этот нос называется днём поэзии. Иногда, правда, его называют Константин Федин, что оспаривается другими, именующими этот нос Яковом Даниловичем[101]101

Яков Данилович Розенталь (1893–1966) – директор ресторанов Дома Герцена, потом Дома Союза писателей и Дома печати в 1925–1931 годах; затем в эвакуации в Томске – директор столовой; после – управляющий рестораном Клуба театральных работников в Москве. Считается прототипом Арчибальда Арчибальдовича в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

[Закрыть] или Алексеем Сурковым».

Мандельштам в 1927 году писал о Шкловском так:

«…Его голова напоминает мудрый череп младенца или философа. Это смеющаяся и мыслящая тыква.

Я представляю себе Шкловского диктующим на театральной площади. Толпа окружает его и слушает, как фонтан. Мысль бьёт изо рта, из ноздрей, из ушей, прядает равнодушным и постоянным током, непрерывно обновляющаяся и равная себе. Улыбка Шкловского говорит: всё пройдёт, но я не иссякну, потому что мысль – проточная вода. Всё переменится: на площади вырастут новые здания, но струя будет всё так же прядать – изо рта, из ноздрей, из ушей.

Если хотите – в этом есть нечто непристойное. Машинистки и стенографистки особенно любят заботиться о Шкловском, относятся к нему с нежностью. Мне кажется, что, записывая его речь, они испытывают чувственное наслаждение.

Фонтан для V века по Р. X. был тем же, что кинематограф для нас. Замы<сел> тот же самый. Шкловский поставлен на площади для развлечения современников, но вся его фигура исполнена брызжущей и цинической уверенностью, что он нас переживёт.

Ему нужна оправа из лёгкого пористого туфа. Он любит, чтобы ему мешали, не понимали его и спешили по своим делам»{201}.

Мандельштам понял Шкловского в 1927-м. Поэт мог очень точно схватить рисунок жизни человека, а скоро хватали, совсем по-другому, уже его самого – грубо и неточно.

Так жестокие руки человека хватают птицу – ни к чему, без всякой пользы, но неотвратимо убивая её.

Надежда Мандельштам, вспоминая о годах гонений, именно в связи с семьёй Шкловских говорила об одном доме, для них открытом. Это главная характеристика дома – дальше она подробно рассказывает о детях:

«Когда мы не заставали Виктора и Василису, к нам выбегали дети: маленькая Варя, девочка с шоколадкой в руке, долговязая Вася, дочь сестры Василисы Тали, и Никита, мальчик с размашистыми движениями, птицелов и правдолюбец. Им никто ничего не объяснял, но они сами знали, что надо делать: дети всегда отражают нравственный облик дома. Нас вели на кухню – там у Шкловских была столовая – кормили, поили, утешали ребячьими разговорами. Вася – альтистка – любила поговорить про очередной концерт – в те дни шумела симфония Шостаковича, и Шкловский выслушивал все рассказы подряд, а потом радостно заявил: „Шостакович всех переплюнул“… Эпоха жаждала точного распределения мест: кому первое, кому последнее – кто кого переплюнет… Государство использовало старинную систему местничества и само стало назначать на первые места. Вот тогда-то Лебедев-Кумач, человек, говорят, скромнейший, был назначен первым поэтом. Шкловский же занимался тем же, но жаждал „гамбургского счёта“. Вася тоже отдавала пальму первенства Шостаковичу. И О<сип> М<андельштам> рвался послушать симфонию, но не знал, как поспеть на последний поезд.

С Варей шёл другой разговор. Она показывала учебник, где один за другим толстой бумажкой заклеивались по приказу учительницы портреты вождей. Ей очень хотелось заклеить Семашку – „Всё равно ведь заклеим – лучше бы сразу“… Редакция энциклопедии присылала списки статей, которые полагалось заклеить или вырезать. Этим занимался Виктор. При каждом очередном аресте везде пересматривались книги и в печку летели опусы опальных вождей. А в новых домах не было ни печек, ни плит, ни даже отдушин, и запретные книги, писательские дневники, письма и прочая крамольная литература резалась ножницами и спускалась в уборные. Люди были при деле…

Приходила Василиса, улыбалась светло-голубыми глазами и начинала действовать. Она зажигала ванну и вынимала для нас бельё. Мне она давала своё, а О. М. – рубашки Виктора. Затем нас укладывали отдыхать. Виктор ломал голову, что бы ему сделать для О. М., шумел, рассказывал новости… Поздней осенью он раздобыл для О. М. шубу. У него был старый меховой – из собачки – полушубок, который в прошлую зиму таскал по нищете Андроников, человек-оркестр. Но он успел выйти в люди и обзавестись писательским пальто, и Виктор вызвал его к себе вместе с полушубком. Обряжали О. М. торжественно, под Бетховена, которого высвистывал Андроников. Шкловский даже произнёс речь: „Пусть все видят, что вы приехали на поезде, а не под буферами“… До этого О. М. ходил в жёлтом кожаном пальто, тоже с чужого плеча. В этом жёлтом он попал в лагерь».

Мандельштамы уже прятались – и их прятали. Они уходили на кухню или в детскую, если раздавался звонок в дверь. Они то боялись женщин в подъезде, то жалели их, но судьба уже шла по следу за ними всеми.

Время было отмерено, когда они спали на меховой овчине у Шкловских и прислушивались к ночному движению лифта.

Спустя много лет Надежде Яковлевне будет сниться сон, будто Мандельштам будит её: всё, пришли арестовывать. Такие сны приходили ко многим людям, но в этом женщина говорит: «Хватит. Не стану вставать им навстречу. Плевать»…

Надежда Мандельштам завершала эти воспоминания словами о Василисе Шкловской: «И тогда я поняла, что единственная реальность на свете – голубые глаза этой женщины. Так я думаю и сейчас».