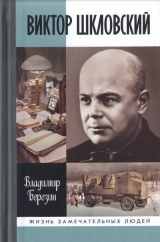

Текст книги "Виктор Шкловский"

Автор книги: Владимир Березин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)

А Горький в 1925 году ругал Шкловского по-своему. Он написал Федину: «Шкловский – увы! „Не оправдывает надежд“. Парень без стержня, без позвоночника и всё более обнаруживает печальное пристрастие к словесному авантюризму. Литература для него – экран, на котором он видит только Виктора Шкловского и любуется нигилизмом этого фокусника. Жаль». Но Всеволод Иванов писал ему: «Шкловский чувствует себя, по-моему, плохо. Пишет он не то, что надо, – и часто плохо. Он умный человек, понимает – и веселится»{131}.

Потом Шкловский скажет про Горького:

«Горький был похож на неверную женщину. Он мог влюбляться без памяти. Так он был влюблён в Бабеля, в Зощенко, в меня. Влюблялся во Всеволода Иванова. В Гржебина. Но мог внезапно и без видимой причины разлюбить, чтобы влюбиться в кого-то другого. Впрочем, Бабеля и Зощенко не разлюблял никогда…»

А через четыре года, в 1929-м, Чуковский уже пишет: «И были на фоне этого люди: Шкловский, к которому сердце моё опять потянулось. Весь подкованный, на середине дороги, чующий свою силу – и в то же время лиричный и кроткий и даже застенчивый (где-то внутри), он много вспоминает из прежнего – Репина, мой диван, Бориса Садовского, Философова, Гржебина»{132}.

В конце 1920-х Шкловский уже не отделим от советской литературы.

Но тут в повествование вторгается один литературовед с козлиной бородкой.

Не каждый русский писатель удостаивался персонального упоминания первым лицом государства. В 1923 году Лев Давидович Троцкий был, конечно, не первым лицом, а, скажем, вторым или третьим. Но о реальной расстановке сил в Кремле до сих пор спорят историки. Ленин – не то жив, не то полумёртв, Сталин могуществен, но не публичен, а предреввоенсовета Троцкий весьма знаменит[67]67

Л. Д. Троцкий (1879–1940) – в 1923 году нарком по военным и морским делам, председатель Революционного военного совета Республики (изначально назывался Высший военный совет), назначен на обе должности в марте 1918-го, смещён в январе 1925 года; И. В. Сталин (1879–1953) – генеральный секретарь ЦК РКП(б), избран на этот пост по предложению В. И. Ленина 3 апреля 1922 года на пленуме ЦК компартии (см.: Рыбас С. Ю. Сталин. М.: Молодая гвардия, 2010; Чернявский Г. И. Лев Троцкий. М.: Молодая гвардия, 2010). – Прим. ред.

[Закрыть].

При этом Троцкий не только одарён как оратор, но и чрезвычайно хорошо излагает свои мысли на бумаге. Особое место в его статьях и прочих работах занимает литература: Россия пока ещё литературоцентричная страна, и упускать литературу из своих рук никто из большевиков не намерен.

Есть целая книга Троцкого, изданная в 1924 году, что так и называется «Литература и революция». Книга эта переиздавалась – как неоднократно на Западе, так и в 1991 году у нас.

Это, по сути, сборник добротных статей Троцкого в качестве литературного критика.

Есть среди этих работ и статья о формальном методе.

Так вот, Троцкий пишет в статье «Формальная школа поэзии и марксизм»:

«Виктор Шкловский – теоретик футуризма, в то же время глава формальной школы. По его теории, искусство всегда было творчеством самодовлеющих чистых форм, а футуризм это впервые осознал. Таким образом, футуризм есть первое в истории сознательное искусство, а формальная школа есть первая научная школа искусства. Усилиями Шкловского – заслуга не маленькая! – теория искусства, а отчасти и само искусство из состояния алхимии переведены наконец на положение химии. Провозвестник формальной школы, первый химик искусства, даёт попутно несколько дружественных шлепков тем футуристам-„соглашателям“, которые ищут мост к революции и пытаются его найти в теории исторического материализма. В таком мосте нет надобности: футуризм сам себе довлеет.

Остановиться на школе формализма приходится по двум причинам. Во-первых, ради неё самой: при всей поверхностности и реакционности формалистской теории искусства известная часть изыскательской работы формалистов вполне полезна. Во-вторых, ради футуризма: как ни неосновательны претензии футуристов на монопольное представительство нового искусства, но из процесса подготовки искусства будущего футуризма не выкинешь».

Дальше Троцкий разбирает вышедший в том же 1923 году в Берлине сборник «Ход коня». Разбор этот очень интересен, хотя ораторское искусство председателя Реввоенсовета проникает и сюда.

Литературный критик с бородкой начинает разговор о формалистах словами о том, что формальная школа «есть прежде всего крайне заносчивый недоносок», а заканчивает тем, что «формальная школа есть гелертерски[68]68

Гелертер (нем. Gelerhrter) – учёный, владеющий широкими, но книжными, оторванными от практики познаниями; гелертерство – щеголяние эрудицией, не применимой в условиях реальной жизни. – Прим. ред.

[Закрыть] препарированный недоносок идеализма в применении к вопросам искусства».

Надо оговориться – Троцкий ведёт свой диалог с формалистами, конечно, не очень ласково, но это всё же диалог. А Шкловский ведь недавний беглец, враг советской власти, который, казалось бы, заслуживал упоминания только в списке осуждённых. Но пока, в 1923 году, советская власть и её стиль таковы, что формалистам только указывают на ошибки, однако не угрожают, эта ветвь словесности не отрицается и при известных исправлениях вовсе не считается вражеской. До того, как эта статья вышла в книге (выпущенной, кстати, двумя изданиями), она была опубликована в газете «Правда» 26 июля 1923 года – Шкловский ещё сидит груздем в берлинском кузове, но решение о его возвращении, по-видимому, принято.

То есть это диалог с беглецом, который признан нужным. Он поднял руку и сдаётся. Он возвращается в страну, где неуловимо, но необратимо происходит перемена в раскладе политических сил.

Итак, Троцкий пишет:

«В. Шкловский, который с наибольшей непринуждённостью перепархивает от словесной окрошки формализма к субъективнейшим оценкам, наиболее непримиримо относится вместе с тем к историко-материалистическому критерию искусства. В изданной им в Берлине книжке „Ход коня“ он на протяжении трёх маленьких страничек – краткость есть основное, во всяком случае бесспорное, достоинство Шкловского – формулирует пять (не четыре и не шесть, а пять) исчерпывающих доводов против материалистических воззрений на искусство. Мы пройдёмся по этим доводам, ибо поистине не вредно посмотреть и показать, какого рода мякина выдаётся за последнее слово научной мысли (с разнообразнейшими учёными ссылками всё на тех же трёх микроскопических страничках).

„Если бы быт и производственные отношения, – говорит Шкловский, – влияли на искусство, разве сюжеты не были бы прикреплены к тому месту, где они соответствовали этим отношениям? А ведь сюжеты бездомны“. Ну а мотыльки? Ведь они, по Дарвину, тоже „соответствуют“ определённым отношениям, а между тем порхают с места на место не хуже иного необременённого литератора.

Почему, собственно, марксизм должен обрекать сюжеты на крепостное состояние, понять нелегко. Тот факт, что разные народы и разные классы одного и того же народа пользуются одними и теми же сюжетами, свидетельствует лишь об ограниченности человеческого воображения и о стремлении человека во всяком своём творчестве, в том числе и художественном, к экономии сил. Каждый класс стремится в высшей мере использовать материальное и духовное наследство другого класса. Довод Шкловского можно бы без труда перенести в область самой производственной техники. Начиная с древних веков телега исторического человечества имела однородный сюжет: оси, колёса, дышло. Экипаж римского патриция был, однако, так же приспособлен к его вкусам и потребностям, как карета графа Орлова, снабжённая некоторыми внутренними удобствами, приноровлена была к вкусам екатерининского фаворита. Телега русского мужика приспособлена к потребностям его хозяйства, к силам лошадёнки и к свойствам просёлка. Автомобиль, являющийся бесспорным порождением новой техники, обнаруживает, однако, тот же „сюжет“ – четыре колеса на двух осях. И тем не менее каждый раз, когда на русской дороге ночью крестьянская лошадёнка шарахается в ужасе перед ослепившим её прожектором автомобиля, в этом эпизоде находит своё выражение конфликт двух культур.

„Если бы быт выражался в новеллах, – так гласит второй аргумент <Шкловского>, – то европейская наука не ломала бы головы, где – в Египте, Индии или Персии и когда создались новеллы 1001-й ночи“. Сказать, что быт человека, в том числе и художника, т. е. условия его воспитания и жизни, находят выражение своё в его творчестве, вовсе не значит сказать, что это выражение имеет точный географический, этнографический или статистический характер. Не мудрено, если по некоторым новеллам трудно решить, создались ли они в Египте, Индии или Персии, ибо в социальных условиях этих стран слишком много общего, но именно тот факт, что европейская наука „ломает голову“ над разрешением этого вопроса, на основании самих новелл, свидетельствует, что новеллы эти отражают быт, хотя и весьма преломлённо. Никто не может выскочить из себя. Даже в бреде сумасшедшего нет ничего, чего больной не получил бы ранее извне. Но было бы сумасшествием второго порядка принимать бред за точное отражение внешнего мира. Только опытный и вдумчивый психиатр, знающий прошлое больного, отыщет в тексте бреда преломлённые и искажённые осколки реальности. Художественное творчество, конечно, не бред. Но это тоже преломление, видоизменение, преображение реальности по особым законам художества. Как бы фантастично ни было искусство, оно не имеет в своём распоряжении никакого другого материала, кроме того, какой ему даёт наш мир трёх измерений и более тесный мир классового общества. Даже когда художник творит рай или ад, он в своих фантасмагориях претворяет опыт собственной жизни, вплоть до неоплаченного счёта квартирной хозяйки.

„Если бы сословные и классовые черты отлагались в искусстве, – продолжает Шкловский, – то разве было бы возможно, что великорусские сказки про барина те же, что и сказки про попа“.

В сущности это перифраза первого довода. Почему, собственно, сказки про барина и про попа не могут быть одни и те же и в каком смысле это противоречит марксизму? В воззваниях, которые пишутся заведомыми марксистами, нередко говорится о помещиках, капиталистах, попах, генералах и других эксплуататорах. Помещик, бесспорно, отличается от капиталиста, но бывают случаи, когда они берутся за одну скобку. Почему народному творчеству не брать в известных случаях за одну скобку барина и попа как представителей стоящих над ним, мужиком, и его, мужика, грабящих сословий? На плакатах Моора или Дени поп нередко стоит рядом с помещиком – без всякого ущерба для марксизма.

„Если бы этнографические черты отлагались в искусстве, – не унимается Шкловский, – то сказки про инородцев не были бы обратными, не рассказывались бы любым данным народом про другой соседний“.

Час от часу не легче. Марксизм вовсе не утверждает самостоятельного характера этнографических черт. Наоборот, он выдвигает всеопределяющее значение природно-хозяйственных условий в процессе формирования фольклора. Однородные условия развития пастушески-земледельческих, преимущественно крестьянских народов и однородный характер взаимного воздействия их друг на друга не могут не вести к созданию однородных сказок…

И наконец, – „почему сие неверно в-пятых“[69]69

Это выражение, по всей вероятности, восходит к изучению в школе катехизиса. В литературе оно встречается часто. Ср. у Лескова, а именно в сочинении «Шерамур» (Чрева-ради юродивый), где говорится: «Ко мне раз поп пришёл, когда я ребят учу: „Ну, говорит, отвечай, что хранилось в ковчеге завета!“ Мальчик говорит: „расцветший жезл Аваронов, чашка с манной кашей и скрыжи“. – „А что на скрыжах?“ – „Заповеди“, – и всё отвечал. А поп вдруг говорил, говорил о чём-то и спрашивает: „А почему сие важно в-пятых?“ Мальчонка не знает, и я не знаю: почему сие важно в-пятых. Он говорит: „Детки! вот каков ваш наставник – сам не знает: почему сие важно в-пятых?“ Все и стали смеяться.

– Ученики ваши?

– Ребятишки отцам рассказали: „Учитель, мол, питерский, а не знает: почему сие важно в-пятых? Батюшка спросил, а он и ничего“. А отцы и рады: „какой это, подхватили, учитель, это – дурак. Мы детей к нему не пустим, а к графинюшке пустим: если покосец даст покосить – пусть тогда ребятки к ней ходят, поют, ништо, худого нет“. Я так и остался».

У Александра Куприна в «Поединке» есть вот какое место: «Поручик Бобетинский учил денщика катехизису, и тот без запинки отвечал на самые удивительные, оторванные от всего вопросы: „Почему сие важно в-третьих?“ – „Сие в-третьих не важно“ или: „Какого мнения о сём святая церковь?“ – „Святая церковь о сём умалчивает“». Заманчиво было бы связать эту историю с начитанностью Троцкого и его игру с литературным контекстом, но это общее место. Известный психолог Алексей Николаевич Леонтьев (1903–1979) вспоминал: «Катехизис нужно было отвечать наизусть, был такой катехизис Филарета, вероучение, изложенное в вопросно-ответной форме, и так как отступать от текста катехизиса Филарета не полагалось, то так и звучало: „Почему сие (неизвестно, что сие) важно, в-пятых?“ „Важно сие, в-пятых, потому что…“ – отвечал школьник».

Константин Душенко сообщил мне: «Вопрос „Почему сие важно?“ содержался в „Пространном христианском катехизисе“ Филарета (Дроздова) (1824), причём, кажется, единственный раз: „В<опрос>. Почему сие важно? О<твет>. Потому, что при сём самом действии хлеб и вино прелагаются, или пресуществляются, в истинное тело Христово и в истинную Кровь Христову“ (цит. по изд. 1886 г.). В современном издании этот вопрос идёт под номером 336, а „Почему сие важно?“ заменено на: „В чём смысл этого действия?“ „В-пятых“ – это уже творчество Лескова».

[Закрыть] – Шкловский приводит в качестве отдельного аргумента конкретный сюжет похищения, который прошёл через греческую комедию и дошёл до Островского; другими словами, наш критик повторяет в индивидуализированном виде всё тот же свой первый аргумент (как видим, и по части формальной логики дело обстоит у нашего формалиста не очень благополучно…). Да, сюжеты странствуют от народа к народу, от класса к классу, даже от автора к автору. Это означает только, что человеческое воображение экономно. Новый класс не начинает творить всю культуру сначала, а вступает во владение прошлым, сортирует, перелицовывает, перегруппировывает его и уж на этом строит далее. Не будь этой утилизации „подержанного“ гардероба веков, в историческом процессе не было бы вообще движения вперёд. Если сюжет драмы Островского дошёл до него от египтян через Грецию, то и та бумага, на которой Островский развивал свой сюжет, дошла до него, как развитие египетского папируса, через греческий пергамент. Возьмём ещё более близкую аналогию: то обстоятельство, что в теоретическое сознание Шкловского крепко проникли критические приёмы греческих софистов, чистых формалистов своего времени, нимало не изменяет того факта, что сам Шкловский – весьма живописный продукт определённой социальной среды и определённого времени.<…> На формалистах лежит печать скороспелого поповства. Они иоанниты[70]70

Иоанниты – члены религиозно-рыцарского ордена, основанного в начале XII века в Палестине крестоносцами (с резиденцией в иерусалимском Доме для паломников Святого Иоанна); в 1530–1798 годах иоанниты обосновались на острове Мальта как Мальтийский орден; с 1834 года резиденция иоаннитов находилась в Риме. – Прим. ред.

[Закрыть]: для них „в начале бе слово“. А для нас в начале было дело. Слово явилось за ним как звуковая тень его»{133}.

Обвинения были серьёзны, но не смертельны.

Диспуты о литературе в те годы были разные – на некоторых можно было отшутиться.

Чудаков записывал спустя полвека за Шкловским:

«Мы выступали в Тенишевском училище. Почему? Был хороший зал. Кроме того, там однажды пел Шаляпин, – значит, место было известное, пристойное. Выступали втроём. От марксистов выступал Державин[71]71

Известны два Державина в то время – академик Николай Севастьянович Державин (1877–1953) и его сын Константин Николаевич Державин (1903–1956) – литературовед, театровед и переводчик, окончивший Ленинградский университет в 1924 году. Скорее всего, речь идёт о старшем.

[Закрыть]. Он всё время говорил, что защитил диссертацию, а Эйхенбаум нет. Потом он сказал, что формалисты – импотенты. Я сказал: „Спросите у вашей жены“. Она сидела в первом ряду. Поднялся страшный шум. Тынянов махал палкой и хотел кого-то бить. Жена Державина смеялась. А что ей было делать? Или бить меня по морде или смеяться. Было лёгкое время. Сейфуллина кричала: „Вы же умный человек, ведь вы написали ‘Zoo’“. Был грандиозный скандал.

В Москве тоже был скандал. Мы выступали в Колонном зале. От марксистов выступал Бухарин».

Чудаков спросил Шкловского: хорошо ли?

«Хорошо. Мы столько слышали после этого всяких речей, что теперь кажется: хорошо»{134}.

Как-то Гронский[72]72

Иван Михайлович Гронский (Федулов) (1894–1985) – журналист, литературовед. Революционер, член Союза социалистов-революционеров-максималистов, участник Первой мировой войны, награждён Георгиевским крестом. Окончил экономический факультет Института красной профессуры (1925); сотрудник газеты «Известия» (1928–1934) и журнала «Новый мир»; иногда Гронскому приписывают авторство понятия «социалистический реализм». В 1938 году арестован, 15 лет провёл в лагерях и ссылке, после работал в ИМЛИ. В 1974 году награждён орденом Октябрьской революции.

[Закрыть] говорил с трибуны:

– Мы будем бить Шкловского по черепу дубиной, пока он не осознает своих ошибок!..

Тогда Шкловский крикнул с места:

– Вы в лучшем положении, чем я: у вас только дубина, а у меня только череп!..

Луначарского Шкловский как-то обозвал эпигоном. Тот ответил, что Шкловский так молод, что на его хвосте ещё налипла скорлупа от яйца, из которого он вылупился.

– Если я эпигон, то вот скажите сразу, с места, на кого я похож?!

– Вы похожи на редакционную корзину для отвергнутых рукописей.

Луначарский оторопел, но всё же усмехнулся и, кажется, согласился.

Потом стало не до шуток, и вот на одном диспуте Шкловский отвечает своим оппонентам:

– У вас армия и флот, а нас четыре человека. Так чего же вы беспокоитесь?{135}

Глава пятнадцатая

ИПРИТ И ЛИТЕРАТУРА ФАКТА

Ваше интересное письмо из Батума я своевременно получил и тотчас ответил Вам… <… > Вы со Шкловским будто бы состряпали какой-то «дефективный» роман? Прислали бы, сударь!{136}

Горький – Всеволоду Иванову из Неаполя 13 декабря 1925 года

Это история про синтетический роман. Она позволяет мне рассказать одновременно о двух талантливых людях и о халтуре.

Но обо всём по порядку.

Есть два типа соавторства в литературе – один позволяет сохранить индивидуальность в тексте, другой сливает в единое целое всех приложивших руку. Проводя аналогию с социальной антропологией – салатная миска и плавильный котёл. Понятно, что и «Двенадцать стульев», и «Золотой телёнок» сплавлены по всем металлургическим законам. Причём обыватель сразу начинает искать главного в авторской паре – всё дело в том, что обыватель читал записные книжки Ильфа, а Петрова не читал.

Но двумя годами раньше быстрыми и короткими выпусками, подобно пинкертоновским приключениям, выходил роман «Иприт». «Иприт» написали Виктор Шкловский и Всеволод Иванов.

Тогда, в 1925 году, Иванов уже написал свой «Бронепоезд 14–69», а Шкловский вернулся в СССР, будто вышел из окружения. Без ремня и погон, с поднятыми руками. Он сдавался, и всё равно, ожидая сабельного удара, о котором сам много писал, пытался заслужить прощение. Роман этот, «Иприт», перепечатали в наше время – кажется, со всеми грамматическими и смысловыми ошибками.

Сюжет «Иприта» вполне безумен. В СССР отправляется иностранный шпион, целью которого становится химическое производство в городе Ипатьевске. Начинается мировая химическая война – сначала в Индии, а потом её пожар перекидывается на территорию СССР. Капиталисты изобретают бессонный газ, чтобы рабочие производили больше отравляющих веществ. Разрушенная Европа зарастает орешником как чертополохом, будто взятым из романа атамана Петра Краснова «За чертополохом» про будущее большевистской России.

Все советские граждане в «Иприте» ходят лысые, потому что боевые газы накапливаются в волосах.

Герой-попрыгунчик, смесь Бендера и Шельги из «Гиперболоида инженера Гарина» А. Толстого, перемещается по странам и континентам вместе с ручным медведем. И тут авторство вдруг лезет в окна и двери – вот герой спит в лондонских апартаментах, закрыв лицо газетой:

«Ах, дорогой читатель, и никогда-то мы не познакомимся. Где ты? Кто ты? Что думаешь, когда читаешь, как прожил войну и революцию? Заметил ли ты, как спит солдат на войне? Я тебе скажу как, а ты проверь на знакомых. Солдат спит, закрыв голову шинелью, и эта привычка остаётся у него на много лет. Солдат может и ноги оставить незакрытыми, а голову покроет непременно. Почему это – я не знаю. Может быть, он привык спасаться от сора казармы и сырости окопа или ему нужна духота, чтобы легче заснуть… на войне иногда трудно заснуть… не знаю, но я всегда отличу по способу спать окопного солдата.

Словохотов встал, чтобы взять газету и покрыть ею своё лицо»{137}.

Если кто не угадал, который из соавторов писал это, – тот никогда не читал Шкловского.

При этом соавторы, публикуя части романа с колёс, не заботились вычиткой – вот на одной из страниц шпион Ганс угоняет у советских монахинь велосипед, чтобы скрыться от преследования, а через 16 страниц комиссар Лапушкин произносит, «указывая на подъезжавших монахинь:

– А по-моему, просто дезертир от них. Однако, как похитившего казённый самолёт, имею право арестовать и доставить по принадлежности».

Самолёт, впрочем, тоже угнан – другим героем.

Тут налицо явление психотерапевтического выговаривания.

Среди прочего, в романе «Иприт» есть маленький рассказ об уничтожении Москвы. Он сделан так мастерски, что я приведу его почти целиком.

«Москва. Тьма. Снега. Человек в солдатской шинели с двумя ромбами на рукаве, мёртвый, стоит у памятника Марксу на Театральной площади. Если взять из его заледеневших пальцев обрывок газеты, то мы прочитаем:

„Сегодня утром замечены неприятельские аппараты. Последовало распоряжение ЗДЖ-лучами снизить аппараты. Снижения не произошло. Аппараты парят над Москвой. Немедленно принять меры противогазовой защиты.

Трудящиеся Москвы. Все на посыпку Москвы, улиц её и крыш хлорной известью.

Круг неприятельских самолётов увеличивается и снижается.

Трудящиеся!!!“

Человек с двумя ромбами, когда он был жив, видел и даже принимал участие, встречая вместе с русскими самолёты европейцев. Самолёты русских с серовато-розовыми крыльями, построенными из целлюлозы Ши, тесным треугольником ударяли в небо.

Внизу белела Москва, вся, как пудрой, покрытая хлорной известью, блестели только золотые купола церквей. Из-за присутствия приборов для взрывания обе стороны не пользовались взрывчатыми веществами.

Турниры средних веков обновились в воздухе. Аппараты сталкивались, бросали друг в друга зажигательные стрелы.

Население, спрятавшееся в подвалы, по треску расшибавшихся самолётов судило о сражении. Да заводские гудки призывали к мужеству аэропланы своих шефов. Вдруг рёв гудков увеличился неимоверно. Казалось, сами дома разверзли до того скованные пасти и радостно вздохнули в освобождённый мир.

И тотчас же треск автомобилей на улицах возвестил, что самолёты неприятеля ушли и город свободен.

Англичане и французы были отбиты.

Обрадованные толпы народа запрудили улицы. Тогда-то человек с двумя ромбами раскрыл газету с воззванием Моссовета, прислонился к памятнику Маркса и хотел читать.

Над площадью, как весёлым цветным смирнским ковром, покрытой людьми, пронёсся цилиндрический грушевидный аппарат, стукнулся в портал Большого театра, свалил будку с афишами и вдруг рассыпался, как спелый упавший плод с дерева.

Сначала из него вывалилась студенистая масса. Она сразу растаяла и потекла жидкими струйками в обезумевшую от ужаса толпу.

Человек с ромбами спокойно проговорил:

– Успею ли я закурить перед смертью?

Какой-то старичок напряжённо крикнул ему в лицо:

– Перед смертью! Что значит перед смертью, товарищ?

– Мы имели сведения – англичане изобрели управляемые радиоволнами снаряды. Мы этому не верили. А теперь амба.

– А что значит амба?

– Амба – значит конец.

Но хилому старичку не удалось дослушать конца фразы. Он свернулся у ног человека с ромбами, у ног гранитного Маркса. Кровь неумело окрасила его седенькую бородку.

– Видно, не докурить, – сказал человек с ромбами.

Он выпрямился и умер так же прямо и легко, как гранитный Маркс прямо и легко рассматривал извивающиеся у его ног в смертных судорогах толпы.

Человек с ромбами был товарищ Новосёлов, комендант города Москвы».

Всё это очень напоминает фиолетовые лучи, упоминавшиеся уже в рассказе о жизни города Киева во время Гражданской войны.

Вот вам она, дорогие товарищи, поэтика революции. И если сейчас по этому поводу можно усмехнуться, то в 1925 году был иной уровень серьёзности.

Это всё приметы времени, будто фотография Булле, где до горизонта стоят яйцеголовые люди в противогазах. Человек, малознакомый с тем временем, пропустит «два ромба» мимо внимания, а человек, образованный поверхностно, начнёт пенять Иванову со Шкловским на то, что ромбы с петлиц переместились на рукав. Но так и было, всё правильно. А как не увидеть в «Москва. Тьма. Снега» сходство с «Бронепоездом»:

«В жирных тёмных полях сытно шумят гаоляны. Медный китайский дракон жёлтыми звенящими кольцами бьётся в лесу. А в кольцах перекатываются, грохочут квадратные серые коробки. На жёлтой чешуе дракона – дым, пепел, искры…

Сталь по стали звенит, куёт!..

Дым. Искры. Гаолян. Тучные поля.

Может, дракон китайский из сопок, может, из леса… Жёлтые листья, жёлтое небо. Гаоляны! Поля!»

А вот «смирнские ковры» – это как раз Шкловский.

Так вот, Вс. Иванов из своего «Бронепоезда» импортировал в «Иприт» мёртвого китайца. Там дело было вот в чём – китайца клали на рельсы, чтобы остановить, вернее – приостановить бронепоезд. В повести «Бронепоезд 14–69» (не в пьесе) это было так:

«Син-Бин-У опять лёг. И ещё потянулась изумрудноглазая кобра – вверх, и ещё несколько сот голов зашевелили кустами и взглянули на него.

Китаец лёг опять. Корявый палевобородый мужичонко крикнул ему:

– Ковш тот брось суды, манза!.. Да и ливорвер-то бы оставил. Куды тебе ево?.. Ей!.. А мне сгодится!..

Син-Бин-У вынул револьвер, не поднимая головы, махнул рукой, будто желая кинуть в кусты, и вдруг выстрелил себе в затылок.

Тело китайца тесно прижалось к рельсам…

И труп китайца Син-Бин-У, плотно прижавшийся к земле, слушал гулкий перезвон рельс…»

Именно из «Бронепоезда» и появился в «Иприте» Син-Бинь-У, коммунистический китаец, сыщик и парикмахер, который потом окажется женщиной. Поймёт это один из героев, только женившись на ней и увидев, что она не любит ходить в баню. Потом сюжет снова сделает китайца мужчиной, Син-Бинь-У отопрётся от подвигов и заявит, что не ложился под бронепоезд, а всю войну торговал семечками.

Надо сказать, что в конце Шкловский и Иванов вовсе распаляются: главный герой получает по почте пакет, где несколько червонцев, бланк Госиздата и добрый десяток справок. Сообщалось следующее: «Согласно воле погибших при атаке Москвы писателей Всеволода Иванова и Виктора Шкловского Госиздат РСФСР извещает вас, что вы имеете получить остаток гонорара за роман „Иприт“ в сумме двадцати двух червонцев»{138}.

В финале романа окажется, что весь сюжет родился на болтливом языке главного героя, которого исключат из рядов Доброхима, и погонит его судьба по сельской дороге.

Но тут спустится над ним геликоптер, и люди в странной фиолетовой форме повяжут его вместе с китайцем, сверив личность с фотокарточками. Выдохнут фиолетовые только одно слово – «Иприт»… И роман оборвётся.

Надо, наконец, сказать пару слов об иприте – о том, что это, собственно, такое. А это горчичный газ, или иначе дихлор-этилсульфид – S(CH2CH2C1)2. Органическое, между прочим, соединение, которое было синтезировано в 1886 году Николаем Дмитриевичем Зелинским. Им же, между прочим, во время Первой мировой, в 1915 году, был создан и противогаз, спасший многие жизни от немецких отравляющих газов. Так что в этой области у России двойной приоритет.

С июля 1917-го, когда дихлорэтилсульфид был впервые применён у бельгийского города Ипр как отравляющее вещество, топоним заменил химическую скороговорку. Стойкое, кожнонарывное отравляющее – синоним апокалипсиса для 1920-х. Противоипритные накидки дожили до конца Отечественной войны – из них шили кисеты и сумки.

А потом всё куда-то пропало.

В современности, особенно когда под рукой Интернет и его поисковые машины, кажется, будто проблема специалистов давно решена.

Все специалисты во всём – не только в футболе и литературе.

Тут вопрос о качестве суждения.

Специалистов много, но одни ошибаются чаще, а другие – реже.

Некоторые просто говорят меньше.

Виктор Шкловский работал в Льнотресте.

От Льнотреста он летал по России в маленьком самолёте и однажды в Воронежской области познакомился с Андреем Платоновым.

Если знать, что это была за работа, то понятнее строки, написанные Шкловским в заметке о Горьком, вернее о горьковском «Деле Артамоновых»:

«Фома Гордеев, герои в „Трое“, уже раз перемеченные в „В людях“, анекдоты о купцах, съевших учёную свинью, – всё это рассказывается в порядке последовательности.

Может быть, это хорошая этнография. Вероятней, это всё сведения неточные. Трудно это проверить, не зная быта.

Некоторые технические сведения просто неверны.

„Пётр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые, угрюмые мужики не подсунули ‘потного’, смоченного для веса водою, не продали бы простой лён по цене ‘долгунца’“.

Это написано неверно. „Простого“ льна нет, есть лён-„кудряш“ и лён-„долгунец“.

Кудряш на волокно не идёт, на Оке почти не сеется и поэтому не подсовывается, так как его отличили бы и кошки.

Представление о том, что „долгунец“ это лён подлиннее, – неверно».

Это он пишет в 1924 году.

А в заметке «О писателе и производстве» Шкловский добавляет: «Я знал одного кузнеца; он принёс мне стихи; в этих стихах он дробил молотком чугун рельсов. Я ему на это сделал следующие замечания: во-первых, рельсы не куют, а прокатывают; во-вторых, рельсы не чугунные, а стальные; в-третьих, при ковке не дробят, а куют; и, в-четвёртых, он сам кузнец и должен сам знать лучше меня. На это он мне ответил: „Великолепно, да ведь это стихи“».

Надо сказать, что упоминание технологических подробностей разных человеческих дел – рисковый путь писателя.

Современный Интернет с его безответственностью и непроверенностью слов показал тяжёлую жизнь всезнаек. Стремительно падающие домкраты и стрелки осциллографов наполняют Сеть. Но в 1920-е годы всякий писатель был немного журналист – это диктовалось финансовыми обстоятельствами. Работали в журналах и газетах, и вот сразу же стало видно, что литература факта – тоже литература.

Потом оказалось, что факты не всегда приятны, а вот приметы, мелкие детали времени, быт и производство остаются не менее интересны читателю, нежели переживания израненной души.

Шкловский, кстати, дальше писал в заметке: «Для того, чтобы быть поэтом, нужно в стихи втащить свою профессию, потому что произведение искусства начинается со своеобразного отношения к вещам, не старолитературного отношения к вещам. Создавая литературное произведение, нужно стараться не избежать давления своего времени, а использовать его так, как корабль пользуется парусами. Пока современный писатель будет стараться как можно скорее попасть в писательскую среду, пока он будет уходить от своего производства, до тех пор мы будем заниматься каракулевым овцеводством; а это овцеводство состоит в том, что овцу бьют – она делает выкидыш, и с мёртвого ягнёнка сдирают шкуру».

Сейчас профессиональные описатели нравов благополучно проваливаются в яму любовного романа и детектива по тем же финансовым причинам.

Что-то спасительное видится в художественной прозе путеводителей, авантюрных кулинарных книгах и героическом описании производства поташа.