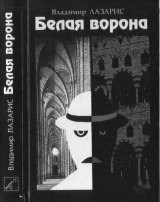

Текст книги "Белая ворона"

Автор книги: Владимир Лазарис

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)

С антисемитизмом Цвейг был знаком с детства. Но тогда антисемитизм не был государственным, что очень существенно.

Арнольд Цвейг родился в южной Силезии. Там жили немцы, поляки, евреи и в воздухе висела ненависть к евреям. Однако до начала 30-х годов это не мешало его семье, как и другим подобным семьям, оставаться ассимилированной немецко-еврейской буржуазией. В университете, где Цвейг изучал философию и литературу, его ассимиляция только усугубилась. Он упивался философией Ницше, владевшего тогда умами, но идеология сионизма и хасидского мистицизма Мартина Бубера отрезвила его. Дело довершила война: зрелище вырванных осколками снаряда кишок и смертоносное облако иприта прибавили Цвейгу куда больше жизненного опыта, чем университетский курс философии. Но и этот опыт не вытравил из его души любви к родной Германии.

Как ни трудно представить себе еврея, удерживающего зыбкое равновесие между Ницше и Бубером, Арнольд Цвейг искренне хотел быть и евреем, и немцем. Немцем – чуть больше.

x x x

Переписка Арнольда Цвейга с Зигмундом Фрейдом началась еще за шесть лет до прихода к власти «коричневого дьявола».

Цвейг написал Фрейду: «Ваши величайшие открытия сделали меня тем, кем я стал сегодня». А стал Арнольд Цвейг сионистом.

Фрейд писал о Палестине презрительно, уверяя, что Палестина «мало чего добилась в области открытий или изобретений и не дала миру ничего, кроме религий и религиозного фанатизма…».

Цвейг же видел Палестину под другим углом зрения, в частности, он воздавал хвалу еврейскому стремлению разрешать конфликты, исходя из моральных устоев.

«Разве это стремление у нас не врожденное? Разве оно не присуще нашему народу гораздо больше, нежели любому другому современному народу?.. Палестина может стать для всех евреев лакмусовой бумажкой, и тогда мы узнаем, есть ли у нас иммунитет к той чуме, которой заражены многие другие. Проверка такого иммунитета конечно же распространяется и на наши отношения с арабами…» – написал он Фрейду.

С одним из арабов Цвейг познакомился вскоре после приезда в Хайфу. По рекомендации Штрука, к нему пришел арабский драматург Азиз Домет. К удивлению Цвейга, Домет говорил по-немецки без малейшего акцента и литературным языком в отличие от ужасающего языка этих малограмотных нацистов, у него были хорошие манеры, одет он был по-европейски и вообще не походил на араба.

– Я считаю, что Палестине на редкость повезло, герр Цвейг, – сказал Домет. – Вы привезли сюда великую немецкую культуру. Кстати, я вырос на ней.

Потом они поговорили о чудесном городе Берлине, который герр Домет хорошо знал.

– Герр Цвейг надолго оставил Берлин?

– Как вам сказать, – замялся Цвейг, покосившись на жену, – видимо, надолго.

– Но вы все же вернетесь в Германию. Там началась новая эра, а может ли быть лучшая питательная среда для писателя!

– Видите ли, дорогой герр Домет, для одних эта эра новая в положительном смысле, для других – в отрицательном.

– Что вы имеете в виду, герр Цвейг?

– Положение евреев.

– Но вы же немецкий писатель!

– Так-то оно так, да вот власти новой Германии дали мне понять, что считают меня не столько немецким писателем, сколько нежелательным евреем.

– А вы думаете, в Палестине евреи желательны?

– Во всяком случае, нам будет гораздо легче договориться с арабами, чем с новой немецкой властью.

– Боюсь, вы ошибаетесь. Арабские беспорядки наводят на мысль, что это не совсем так. Думаю, вы поторопились, герр Цвейг, покинуть Германию. Все-таки для писателя самое главное – язык и читатели, а у вас они – в Германии.

– Бесспорно, язык и читатели очень важны, – Цвейг рассеянно посмотрел через толстые роговые очки на гостя, – но еще важнее жизнь и свобода. Точнее, свободная жизнь. А вот ее-то в Германии для меня больше нет. Простите, мне больно об этом говорить.

Домет перевел разговор на другую тему. Рассказал о своих пьесах, а потом перешел на их общего знакомого.

– Вы, вероятно, знаете, – сказал Домет, – что герр Штрук нарисовал мой портрет.

– Мой тоже, – засмеялся Цвейг.

«В общем, этот Домет – человек эмоциональный и занятный, – подумал Цвейг. – Разве что несколько многословный, когда говорит о своих пьесах, которых я не читал».

х х х

Бежав от немцев к евреям, сионист Арнольд Цвейг остался немцем. И этот огорчительный парадокс касался не только его, но и многих сионистов из разных стран.

Фрейд пытался успокоить Цвейга: «В Палестине Вы, по крайней мере, в безопасности, и у вас есть гражданские права. Оставайтесь там. Возможно, через несколько лет Вы снова сможете вернуться в Германию».

Но не прошло и года, как Фрейд написал Цвейгу более категорично: «Не вздумайте даже приблизиться к немецкой границе». Фрейд оказался прав: знаменитого немецкого писателя Арнольда Цвейга нацисты лишили немецкого гражданства.

Разумеется, путешествовать по миру нацисты не могли ему помешать, и он поехал в Америку на конгресс ПЕН-клуба. В Вашингтоне его принял сам президент Рузвельт.

В Палестине писательская слава Цвейга мало что значила. Он не знал иврита, учить его не мог из-за слабого зрения, единственным языком для него оставался немецкий, который у евреев вызывал, мягко говоря, неприятные ассоциации.

«Здешний народ требует от меня иврита, а я им не владею. Я – немецкий писатель». – с горечью писал Цвейг Фрейду.

Бежавший от австрийцев к англичанам, Фрейд хорошо понимал Цвейга, судя по тому, что он ему написал: «Самое болезненное – утрата языка, на котором ты жил и мыслил и который ни один человек в мире не сможет заменить другим языком какие бы титанические усилия он ни прилагал…»

В Палестине Цвейг писал преимущественно статьи в эмигрантские журналы, что приносило ему мало удовлетворения и еще меньше доходов. Какие-то гроши давали публикации в англоязычной газете «Палестайн пост», где его статьи переводили с немецкого. Но, жаловался он Фрейду «за десять лет ни одна моя пьеса не нашла дороги на ивритскую сцену, ни одна моя книга не появилась на ивритском книжном рынке и ни один ивритский журнал меня не напечатал».

В былые времена Арнольд Цвейг входил утром в кабинет и садился за письменный стол только после того, как тщательно побрился и надел приготовленную горничной накрахмаленную сорочку с подобранным в тон галстуком и начищенные туфли. На столе непременно стояли свежие цветы. Этот устоявшийся с годами порядок был для него больше чем привычкой. Это была основа, на которой зиждился его писательский труд.

Услышав стук в дверь, Цвейг отвлекся от своих мыслей. Пришел Штрук. Он старался почаще бывать у старого друга, чтобы тот не чувствовал себя таким одиноким.

– Ах, Герман, как я вам рад. Беатриса сейчас поставит чай.

– Вот и хорошо, – Штрук опустился на стул у окна. – Как вы себя чувствуете, Арни?

– Как в клетке. А какая чудовищная жара в этой стране! Какая духота! Какие противные завывания несутся со двора!

– Ну что вы, Арни, какие же это завывания. Это – восточная музыка. К ней просто нужно привыкнуть, и вы найдете в ней своеобразную красоту.

– Ах, это – музыка? Нет, знаете ли, музыка – это Бах, Бетховен. Я здешней музыки не понимаю и не пойму. Как и здешних людей. Хотя они евреи.

– Арни, по-моему, вы сгущаете краски. Вы же сами были в восторге оттого, что в Палестине живут одни евреи и вам больше не будет угрожать опасность.

– Но в Берлине я не знал, какие здесь евреи. Разве мне могло прийти в голову, что евреи бывают черные? Не загорелые, а черные! А эти ост-юден[15], которые сделали революцию в России и привезли сюда свой большевизм. Что они могут тут построить, кроме новой большевистской России? Я не захотел жить с нацистами, а здесь мне приходится жить с большевиками. С этими горлопанами. У меня лопаются барабанные перепонки, так они кричат. Да еще руками размахивают.

– А меня ужасает мысль, что мне пришлось бы сейчас жить с немцами, которые не размахивают руками, но объявили современную живопись – «дегенеративной», а ваши книги, как и всех других писателей-евреев, сожгли.

– Дорогой Герман, – поморщился Цвейг, – зачем смешивать эту нацистскую нечисть с подлинными немцами. Вы же не станете отрицать, что рядом с великой немецкой культурой, уже давно ставшей синонимом мировой культуры, жалкие попытки здешних сионистских руководителей построить еврейскую культуру выглядят просто смешными. На днях меня повели на выставку современной живописи, а там не картины, а плакаты, и все на один сюжет: рабочие с красными флагами!

– Но и вы не станете отрицать, что я не рисую рабочих с красными флагами. Со временем и здесь появится настоящая еврейская живопись, которой просто не хватает традиций и школы. Когда я сюда приехал…

– Простите, Герман, что я вас перебил. Мне давно хочется спросить, почему тогда, еще в 20-х, вы решили уехать сюда.

– Хотелось быть ближе к Богу.

– Мне всегда казалось, что Бог – в человеке, где бы тот ни жил, и, чтобы приблизиться к Богу, вовсе незачем переезжать с одного места на другое.

– Вы заблуждаетесь, дорогой Арни. Божественное присутствие, оно только в одном-единственном месте на всей земле – в Эрец-Исраэль. И те, кто живет здесь, ближе к Богу, чем все остальные. На них даже лежит особый отпечаток.

– Вот, взгляните, – сказал Цвейг, подойдя к окну, – какой такой отпечаток на них лежит. Не слушают друг друга, орут как оглашенные, да еще на недоступном мне древнееврейском языке. Посмотрите на того субъекта в майке и в коротких штанах. Разве еврей может в таком виде выйти на улицу? А я сам в каком виде выхожу?! А дома! Хоть это и не дом, а временное прибежище для потерпевших кораблекрушение. Сидим тут с Беатрисой и ждем у моря погоды. А чего еще ждать? Двухэтажного особняка? Рояля «Стенвей»? Гарнитура красного дерева? Моей библиотеки? Вы хоть помните мою библиотеку?

Штрук промолчал. Он помнил не только библиотеку, но и жаркие призывы Цвейга к евреям разных стран заселять Палестину.

Беатриса подала чай, извинившись за разные чашки.

– Сервиз лежит вон там, – она показала на коробки в углу, – мы даже не стали его распаковывать. Он на двенадцать персон. Откуда тут возьмутся двенадцать персон, чтобы прийти к нам в гости? Сервиз. Китайская ваза. Юбилейные собрания сочинений Гейне и Гете. Кому нужны эти обломки кораблекрушения?

– Беата, мы с тобой такие же обломки, – сказал Цвейг жене.

– Арни, – медленно начал Штрук. – Здесь многие сначала впадали в отчаяние, а потом оно у них проходило. Оно и у вас пройдет. Если, конечно, вы не будете относиться к этой стране как к перевалочному пункту. Что поделать, здесь нет великой немецкой культуры в европейском понимании слова. Жаль. Но почему вы не вспоминаете, что сама-то европейская культура, включая немецкую, основана на нашей Библии? Так что есть надежда, что и здесь со временем сложится великая культура. А замечательные люди здесь живут уже сейчас. Вы их еще обязательно узнаете и напишете о них свою следующую книгу, потому что эти люди ее достойны. Здесь вас не носят на руках, но в Германии, где носили, кончилось тем, что пришли новые хозяева и вас попросту выгнали. В сегодняшней Германии нам с вами нет места. Там нет места не только евреям, но и просто порядочному человеку. И вы тоскуете не по сегодняшней Германии, а по Германии вашей молодости. Разве я не прав?

– Конечно не правы! Я тоскую по немецкому воздуху, по звукам моего родного немецкого языка. Я – писатель, Герман. Что я могу написать о здешних евреях, если всю жизнь меня занимала немецкая душа, которую я знаю до мельчайших тонкостей. О чем я буду тут писать? О жалких еврейских местечках, которые здесь называются городами, о партийных склоках, о религиозных фанатиках, о безумной идее отказаться от европейской культуры ради возрождения мертвого языка? Неужели вы верите, что на этом языке когда-нибудь будут созданы великие книги?

– Не думаю, а уверен: на нем уже была создана величайшая Книга. Так что моя уверенность основана на историческом факте. А вы думаете, что в новой Германии появится великая литература после того, как Гитлер ее уничтожил? И самое главное: там для нас смерть, а здесь жизнь.

– Боюсь, что для меня смерть и здесь, – помолчав, сказал Цвейг. – Здесь я никому не нужен. Здешние писатели не принимают меня в свой Союз, потому что я не пишу на иврите. А здешние партийные деятели не хотят назначить мне жалкой стипендии, потому что я – не член партии рабочих.

– Вы ждете помощи от людей, которые вам ничем не обязаны, Арни. Пока вы в Германии изучали тонкости немецкой души, они здесь осушали болота и строили дороги.

Цвейг сделал вид, что обжегся горячим чаем.

Штрук ушел.

Цвейг походил по комнате и остановился перед мутным зеркалом. Оттуда на него смотрел усталый человек с длинным носом и с умными, близорукими глазами, которому не исполнилось и пятидесяти. Второй подбородок – результат сытой жизни – повис, как пустой мешок. «Что говорить, ни Фрейд, ни Бубер в Палестину не поехали. Может, и мне не стоило уезжать из Берлина? Тем более в Палестину. Но в американском консульстве мне отказали в визе. А увидев фамилию Цвейг, решили, что я – Стефан Цвейг. Про Арнольда Цвейга эти невежды-американцы даже не слыхали. И во Францию меня не пустили, хоть французы и не невежды. Швейцария – и вовсе несбыточная мечта. Только в Палестину – пожалуйста! Кто же не слышал о редакторе „Юдише рундшау“! Кто не знает о его сионизме! А собственно, какие претензии у меня могут быть к Палестине? Совсем недавно я сказал этому герру Домету, что важнее всего свободная жизнь. Вот Палестина и дала мне свободную жизнь. И что мне с ней здесь делать?»

Цвейг сбросил сорочку не первой свежести, умылся, побрился и начал одеваться.

– Ты куда? – спросила Беатриса.

– Пойду пройдусь.

– Только, пожалуйста, недалеко, чтобы я не волновалась. И не опаздывай к обеду.

– А что у нас сегодня на обед?

– Как обычно, бобовый суп и сосиски с капустой.

«Разве они знают вкус настоящих сосисок?»

– И не забудь шляпу, солнце очень печет.

Известный писатель Арнольд Цвейг шел по улицам Хайфы, как Робинзон Крузо по своему острову. С ним никто не раскланивался, и ему не приходилось приподнимать шляпу. Он спустился к морю и с трудом нашел свободную скамейку. Не успел вытянуть ноги, как рядом кто-то спросил на идише:

– Можно тут присесть?

Цвейг понял и повернул голову.

На него чуть ли не заискивающе смотрел человек в приличной, хотя и потертой пиджачной паре хорошего покроя. Седые, аккуратно причесанные волосы, помятое лицо, тонкие губы, впалые щеки, и весь он – сама любезность.

– Конечно, – ответил Цвейг.

– Господин говорит по-немецки? – обрадовался человек.

– Это – мой родной язык.

– Позвольте полюбопытствовать, господин из Германии?

– Совершенно верно.

– Из какого же города?

– Из Берлина, – Цвейга начала забавлять церемонность незнакомца.

– И я из Берлина, – еще больше обрадовался незнакомец. – Позвольте представиться. Меир Блюменталь. Мужская одежда. О, простите великодушно, теперь уже просто Меир Блюменталь. Мужская одежда осталась в Берлине. У меня был магазин на Моцштрассе, 20.

– Арнольд Цвейг.

– Очень приятно. И где вы жили?

– В Цоллендорфе, – ответил Цвейг, ожидая почтительного удивления.

– Ну, хорошо, – Блюменталь бросил беглый взгляд на не очень-то шикарную одежду Цвейга. – Цоллендорф – это для богатых. А на Моцштрассе вы бывали?

– Редко, – рассеянно ответил Цвейг.

– И чем же вы занимались? Тоже держали магазин? В Цоллендорфе?

– Нет, я писал книги.

– Ага, так вы – писатель, – опять обрадовался герр Блюменталь. – Ну, раз вы – писатель, значит, вы – философ, а раз вы – философ, значит, вы должны мне объяснить, почему в Германии с немцами нам было так хорошо, а в Палестине с евреями нам так плохо.

Цвейг внимательно посмотрел на «Меир Блюменталь. Мужская одежда».

«Этот Блюменталь никогда не слышал моего имени, не читал моих книг. И вообще он – человек не моего круга. Я был дружен с людьми искусства, приятельствовал с коллегами по перу, не чурался и политических деятелей. Но „Мужская одежда“? Портной приходил ко мне домой, снимал мерку и шил костюм. А в самом деле, почему мне было так хорошо с немцами в Германии и так плохо с евреями в Палестине?»

– Вот видите, – воодушевился Блюменталь, – хоть вы и писатель, а ответить на мой вопрос не можете. Так я вам скажу. Потому что в Германии мы были людьми. У вас было свое дело, у меня – свое, и нас уважали. Между прочим, у меня были прекрасные отношения с немцами. Взять хотя бы моих соседей. Скорняки Шрайбер и сыновья. Не слышали? Не важно. В Германии я был уважаемым человеком, потому что занимался своим делом и умел его делать. Вам нужен костюм? Пожалуйста, я вам его продам. Вам не нужен костюм? Я вам его все равно продам. А здесь я – никто. Что уж говорить о вас! Вы же были писателем! Я вам был неровня. Думаете, я этого не понимаю. А здесь вас так же не уважают, как и меня. Вы так же не можете изъясняться на их языке, как и я, и для них между вами и мной нет никакой разницы. Мы оба здесь – никто. Ноль. Вы со мной не согласны?

– Согласен, – протянул Цвейг, ни на йоту не покривив душой.

«Этот владелец магазина с Моцштрассе, 20, сумел облечь в слова то, что больше всего мучило меня и в чем я даже самому себе боялся признаться, не то что назвать вещи своими именами».

x x x

Дома Цвейг застал жену в подавленном состоянии.

– Ты помнишь, как мы решили покончить с собой, если нам не удастся вырваться из Германии? – Беатриса тихо заплакала.

– Но мы же вырвались, – Цвейг обнял жену.

Ему часто снился один и тот же сон: он выходит из вагона и на весь перрон говорит: «Здравствуй, Германия! Здравствуй, Берлин!» «Фрейд сказал бы по поводу этого сна, что я загоняю в подсознание мою самую сокровенную мечту». С Беатрисой они здесь уже не раз мечтали, что вернутся в Берлин, купят квартиру, обставят ее… Ну, сколько может теперь стоить «Стенвей»? Штрук был прав: для них Палестина – перевалочный пункт.

– Арни, я боюсь, – вернула его к действительности Беатриса.

– Кого?

– Нацистов. Они придут и сюда.

– Ну нет, уж сюда они не придут. Сама подумай, где Германия и где Палестина. Если кого и надо бояться, так это арабов.

– Ты же считал, что евреи и арабы должны жить вместе.

– Похоже, арабы так не считают. Да и евреи тоже. А если и у нас, как и у них, появится свое государство на этом клочке земли, начнется война. Но не твоя и не моя.

– Получается, нам здесь все чужое. Так где же наше?

– В Германии.

– Но там же – нацисты.

– Ну что ты совсем как Штрук. Весь народ не может быть нацистами, тем более такой цивилизованный, как наш немецкий народ.

– А разве еврейский народ не наш? – спросила Беатриса.

Цвейг промолчал.

10

Заместитель начальника ближневосточного отдела Министерства иностранных дел Фриц Гроба был приятно удивлен: его пригласили для консультации в Абвер. Там двое офицеров в чине подполковника и капитана вежливо приветствовали Гробу и сразу перешли к делу.

– Мы проверили досье наших дипломатов, работавших на Ближнем Востоке, – сказал подполковник, – и выяснили, что вы бывали в Палестине.

– Да, со специальным заданием, – с гордостью подтвердил Гроба.

– И вы блестяще с ним справились, – отметил подполковник. – А не остались ли у вас там какие-нибудь связи?

– Какого рода? – спросил Гроба.

– Ну, кто-нибудь из надежных людей, симпатизирующих Германии.

– Есть такой человек. Мой бывший подчиненный. Мы с ним знакомы с войны. Араб.

– Как его зовут?

– Азиз Домет.

Подполковник записал.

– А откуда вам известно, что этот араб симпатизирует Германии?

– Я хорошо его знаю. Он готов умереть за Германию.

– Умереть – это тоже хорошо. Чем он занимается?

– Писатель.

– А это уже не просто хорошо, а замечательно. Значит, так. Капитан Вебер, – подполковник показал на капитана, – скоро выезжает в Палестину. Напишите открытку этому Домету, а капитан там пошлет ее по почте. Обсудите с ним текст.

х х х

Невысокий человек в светлом плаще шел в Хайфе по Нижнему городу так уверенно, будто прожил здесь много лет. Время от времени он останавливался у витрины и внимательно рассматривал выставленный товар. Несколько раз у него развязывался шнурок, и, завязывая его, он незаметно поглядывал на прохожих. Потом он свернул в подворотню, вскоре вышел оттуда и, осмотревшись, направился к центру. Человек в плаще был из тех, кого трудно описать: никаких особых примет, взгляд на нем не задерживался, казалось, он вот-вот растворится в толпе.

Увидев издали стоячий красный почтовый ящик, человек в плаще подошел к нему не сразу, а сделал небольшой круг и сел к арабчонку-чистильщику. Пока тот наводил блеск на туфли, человек в плаще спокойно осмотрел улицу. Заплатив мальчишке, он подошел к почтовому ящику, опустил приготовленную открытку и действительно растворился в толпе.

Утром Домет получил почту, увидел в ней открытку и немедленно узнал руку майора Гробы.

«Дорогой Домет, надеюсь, вы еще не забыли мой скверный почерк и легко его разберете. На случай, если вам понадобится велосипед, рекомендую купить его у моего знакомого, который хорошо разбирается в этом деле. Искренне ваш».

Домет ничего не понял. Зачем ему велосипед? И почему Гроба не написал фамилию своего знакомого? Как он его найдет «на случай, если велосипед понадобится»?

А через несколько дней раздался телефонный звонок, и кто-то с берлинским акцентом сказал:

– Добрый день. Полагаю, вы уже получили открытку. Меня зовут Эрвин Кляйншток. Если не возражаете, встретимся на базаре.

– А как я вас узнаю? – спросил Домет.

– Я сам к вам подойду, – ответил Кляйншток.

Домета удивило, что этот Кляйншток назначил встречу на базаре, но раз он знакомый Гробы… По привычке Домет пришел на четверть часа раньше времени, и все-таки ему не пришлось ждать ни секунды.

– Герр Домет? – тронул его за локоть человек в светлом плаще.

– Да. А вы – герр Кляйншток?

– Он самый. Пойдемте-ка в менее людное место.

Кляйншток привел Домета в кафе, ни разу не спросив дорогу, выбрал столик, сел лицом ко входной двери и, узнав, что Домет будет пить, заказал два черных кофе.

– Вы хорошо знаете Хайфу, герр Кляйншток. Бывали тут раньше?

– Да, но давно. С тех пор город изменился до неузнаваемости. К лучшему.

Они поговорили о Хайфе.

– Вы легко разобрали почерк… – сменил тему Кляйншток, но не успел докончить фразу, потому что подошел хозяин, неся на подносе кофе.

Дождавшись, когда они останутся вдвоем, Кляйншток повторил:

– Вы легко разобрали почерк на открытке?

– Да, конечно, ведь это…

– Так вот, – перебил его Кляйншток, – вам просили передать привет и отрекомендовали как нельзя лучше.

– Я польщен, но только не совсем понимаю насчет велосипеда.

Кляйншток кашлянул.

– Видите ли, я представляю в Палестине немецкую фирму по продаже велосипедов, и наш общий друг очень советовал мне обратиться к вам.

– Как он поживает?

– Прекрасно. Продвигается по службе. Очень высоко отзывался о ваших литературных талантах. Сказал, что ваша помощь будет неоценимой.

– Буду рад помочь, – начал Домет, – хотя не совсем понимаю, какого рода помощь вам нужна.

– Давайте встретимся завтра и тогда все обсудим. Адрес… нет, записывать не надо. – Кляйншток назвал центральную улицу и номер дома. – Когда будете звонить в дверь, не забудьте: два коротких звонка и два длинных. Было очень приятно с вами познакомиться, герр Домет. А сейчас мне пора. Я пойду, а вы не торопитесь.

Кляйншток расплатился и вышел.

Домет задумался над более чем странным раз – говором. Из памяти сразу исчезло лицо герра Кляйнштока, а на душе остался неприятный осадок. Но рекомендации майора было достаточно, чтобы Домет беспрекословно следовал указаниям Кляйнштока. К тому же вся эта история увлекала его своей загадочностью.

На следующий день Домет, сгорая от любопытства, отправился по указанному адресу, позвонил, как было условлено, дверь открыл герр Кляйншток, провел его в гостиную и усадил на диван, а сам сел напротив.

– Скажите, герр Кляйншток, а ваша фирма… – начал Домет.

– Моя фирма на самом деле называется Абвер, – сказал Кляйншток. – Вы знаете, что такое «Абвер»?

– Что-то военное.

– Военная разведка. Вас наверняка удивляет, что мы обратились к вам.

– В общем, да. Я же – не военный, а драматург.

– Мы обратились к вам не как к военному, а как к человеку, чувствующему себя немцем. Я не ошибаюсь?

– Нисколько. Германия – моя вторая родина, я воспитан в немецком духе, люблю Германию, готов служить ей душой и телом, я могу поклясться, – расчувствовался Домет.

– Не нужно. Перейдем к делу.

Беседа продолжалась без малого три часа. Кляйншток интересовался детством Домета, юностью, семейной жизнью, поездками в Европу, службой под началом майора Гробы, расспрашивал о связях с сионистами, о знакомствах в Германии. Особый интерес у него вызвал мистер Томпсон, для которого Домет составлял обзоры о настроениях арабов.

– Вы наблюдательны, – отметил Кляйншток, когда Домет, по его просьбе, подробно описал внешность мистера Томпсона.

– В то время я хотел создать свою оппозиционную газету на арабском языке, но мистер Томпсон сказал, что у него не то что на издание газеты – на бумагу для нее денег нет.

– Ну и скупердяи эти англичане, – заметил Кляйншток. – А мне ваша мысль о газете нравится. Я передам о ней по инстанции.

– У меня и название для газеты есть, – воодушевился Домет. – «Аль-Кармель».

Домет вернулся домой в приподнятом настроении.

– Что-то ты очень веселый сегодня, – заметила Адель. – Может, у тебя роман?

– Какой роман? Что ты болтаешь! Лучше дай поужинать.

– Как поужинать, так сразу подай-принеси. А как женщина я тебя уже не интересую. Даже не замечаешь, что у меня новая прическа.

Домет посмотрел на дурацкий хохолок.

– Красиво.

– Да тебе наплевать на мою прическу.

«Чертова Адель испортила весь аппетит. Но какое это имеет значение! Германия просит меня помочь ей! Наконец-то фортуна повернулась ко мне лицом. Германии нужно мое перо, мой талант. Может, потом я стану знаменитым разведчиком и напишу пьесу о разведчиках, а лучше – роман. Меня же не заставят убивать? Какая чушь лезет в голову! Если с газетой все выгорит, я буду заниматься своим делом. Интересно, что говорил обо мне майор Гроба? Неужели он теперь работает в военной разведке? Или у него там знакомые? Сейчас не до пьес. Германии нужна моя помощь! Но не бесплатно же. Сколько мне дадут на газету?»

А Кляйншток, закрыв за Дометом дверь, сел писать донесение. К своему вымышленному имени он давно относился как к нестоящему. Даже если бы его разбудили среди ночи, он сказал бы, что он – агент по продаже велосипедов Эрвин Кляйншток, а не капитан Абвера Дитрих Вебер, которого послали резидентом в Палестину для создания шпионской сети. Кляйншток не случайно выбрал штаб-квартирой Хайфу: порт, смешанное население, богатая Немецкая колония с лучшим в Палестине филиалом национал-социалистской партии, и, что очень важно для торговли велосипедами, в Хайфе в отличие от Тель-Авива не проходили еврейские демонстрации с требованием бойкотировать немецкие товары. Так что немецкие велосипеды с удовольствием покупали даже арабы из соседних деревень, которым было удобно ездить на работу в город. И этот писака Домет с его связями и возможностями тоже живет в Хайфе. А про газету он неплохо придумал: отличный способ сбора информации.

Донесение Кляйнштока ушло в Берлин вовремя, но вопрос о прогерманской газете в Палестине на арабском языке застрял где-то в бюрократическом лабиринте, пока глава Абвера адмирал Канарис не позвонил министру пропаганды, доктору Геббельсу. И хотя они терпеть не могли друг друга, бюджет нашелся незамедлительно к обоюдной пользе: ведомство Канариса получило прикрытие для агентуры, а ведомство Геббельса – незаменимое орудие для борьбы с англичанами. По специальному распоряжению Геббельса, арабской газете «Аль-Кармель» ко всему прочему полагалась ежемесячная норма бумаги по сниженным ценам.

Под редакцию еженедельника «Аль-Кармель» Домет снял просторное помещение в центре города. Пять канцелярских столов, несколько пишущих машинок и секретарша – вот все, что требовалось для редакции. Присланные из Берлина деньги позволили Домету без труда перекупить из других газет трех опытных журналистов, которые заполняли «Аль-Кармель» статьями на злобу дня, собирали наиболее интересные зарубежные публикации из арабской прессы и тщательно сортировали письма читателей, выискивая среди них возможных корреспондентов на местах. Но Кляйншток попросил зачислить в штат еще и двоих молодых арабов-мусульман – Карима и Саида. Они разъезжали по стране, собирали материал и редко появлялись в редакции. А своего среднего брата Салима Домет сделал специальным корреспондентом «Аль-Кармель» в Египте и начал публиковать философско-публицистические эссе дяди Джабара, которые тот присылал из Бейрута.

С самого начала газета Домета заняла антибританскую позицию. Она ратовала за то, чтобы англичане покинули Палестину. Палестина – страна арабов. А в колонке редактора появлялись сентенции такого рода: «Англичане сделают благое дело, если, покидая Палестину, прихватят с собой евреев, которым здесь не место».

Антиеврейская позиция Домета в основном сводилась к борьбе против еврейской иммиграции в Палестину.

Домет опубликовал в своей газете гневную статью одного из приверженцев муфтия против британского империализма и его союзника сионизма. В этой статье были такие строки: «Англичане и сионистские вожди называют наше движение религиозным и расистским. Мы же советуем евреям отказаться от своих вождей, которые продали их англичанам, а не воевать с движением арабского освобождения. Только в таком случае они останутся в живых!»

Иерусалимский муфтий регулярно читал «Аль-Кармель» и даже выразил желание познакомиться с таким талантливым публицистом, как господин Домет. Когда муфтию сообщили, что Домет в прошлом поддерживал сионистов, он заметил:

– У арабов есть мудрая поговорка: «Верблюд о четырех ногах – и тот спотыкается, чего же хотеть от человека».

Стоило муфтию сослаться на поговорку, как арабы простили Азиза Домета.

«Аль-Кармель» сначала была рупором арабского национального движения, а потом начала прославлять национал-социализм, родственный по духу этому движению. Домет переводил на арабский избранные материалы из «Штюрмер», когда однажды ему пришла в голову блестящая мысль: напечатать «Протоколы сионских мудрецов». Какое еще нужно доказательство тому, что евреи вынашивают план захвата власти во всем мире. Ведомство доктора Геббельса щедро оплатило перевод «Протоколов» на арабский. Номера «Аль-Кармель» с «Протоколами» расхватывали как горячие лепешки. В каждом номере Домет печатал по одному «протоколу». Муфтий и арабы были в восторге, евреи – в ярости, англичане – встревожены. А Домет на волне успеха издал «Протоколы» отдельной книжкой, которая, за отсутствием автора, принесла неплохие барыши.