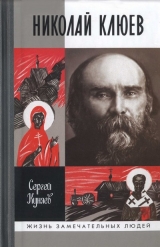

Текст книги "Николай Клюев"

Автор книги: Сергей Куняев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 44 (всего у книги 51 страниц)

«Стихи из колхоза» были напечатаны в одном номере с Васильевской поэмой «Лето», полной буйного цветения и поэтической мощи, поэмой, посвящённой Сергею Клычкову.

«Я помню, – вспоминал Сергей Островой, – как мы с ним (с Павлом Васильевым. – С. К.) ходили к Клюеву. К Николаю Клюеву!.. И когда мы пришли к Клюеву, а тот ютился в полуподвале, в комнате на полу лежали огромные церковные книги в деревянных и металлических окладах. И первое, что сказал Клюев, обняв Васильева: „Паша, ты ведь наш сокол!“ Это сказал Клюев, который, уж, слава богу, на своём веку повидал многое и многих…»

У Клычкова, который принимал в гостях Клюева, Мандельштама, тянущегося в этот свой «московский» период к «новокрестьянам», берущего у них мотивы, посвящавшего Клычкову стихи, уже обвиненного заодно со своими новыми приятелями в «великодержавном шовинизме», Васильев читал «Песнь о гибели казачьего войска» и лирические стихи. Как вспоминал Семён Липкин. Мандельштам отреагировал сразу: «Слова у него растут из почвы, с ней смешиваются, почвой становятся». А Клюев после паузы подошёл, обнял Васильева, крепко поцеловал: «После Есенина первая моя радость, как у Блока, – нечаянная».

Клычков заявил, услышав на этой встрече стихи Липкина, что «еврей не может быть русским поэтом. Немецким может, французским может, итальянским может, а русским – нет, не может…» – на что Клюев тут же среагировал:

– Проснись, Сергунька, рядом с тобой – Мондельштам.

Едва ли он читал в ростовской газете «Письмо о русской поэзии» «Мондельштама», где ему самому была дана точная и проницательная характеристика: «Клюев – пришелец с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоится в эллинской важности и простоте. Клюев народен потому, что в нём уживается ямбический дух Боратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя»… Но при встречах Мандельштам, бесспорно, делился с ним своими впечатлениями о его поэзии именно в этом духе. Да и стихи, рождавшиеся у Осипа ещё в период встреч в общих компаниях с Клюевым в Ленинграде, писались явно под впечатлением от бесед с Николаем (взять хотя бы «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…», написанное в 1931-м). И его высказывание о Васильеве не могло не прийтись по душе Николаю: «Слова у него растут из почвы, с ней смешиваются, почвой становятся»…

Положение Павла, по-хорошему говоря, в тогдашней литературной жизни было если не «хуже губернаторского», то близко к этому. «Огонек», «Литературная газета» и «Земля советская» печатали его стихи, и в то же время была запрещена публикация уже набранной книги стихотворений «Путь на Семиге», а «Песню о гибели казачьего войска» Гронский после совета В. В. Куйбышева изъял из почти всего отпечатанного тиража «Нового мира», причем уже через много лет объяснил своё отступничество следующим образом: «Появление в журнале поэмы Васильева одновременно с рассылкой протоколов его допросов могло привести к возможным кривотолкам. Учитывая это, а также то, что противники Оргкомитета ССП из лагеря „воинствующих“ рапповцев могли представить публикацию поэмы (в сущности, безобидное дело) как некое демонстративное выступление редакции „Нового мира“ против советских следственных органов, я, посоветовавшись с В. В. Куйбышевым и А. И. Стецким, решил изъять „Песню о гибели казачьего войска“ из номера». Показательно это опасение перед не сложившими оружия рапповцами и И. Гронского, и В. Куйбышева, и А. Стецкого.

Как было хорошо укрыться от всего этого в клюевской «келье», почувствовать ласковое прикосновение руки «дедушки», внять его мудрым речам, почитать свои новые стихи и послушать самого Клюева, приобщающего юношу к сокровенным тайнам поэтического слова:

Пусть дубняком стальной посев

Взойдет на милом пепелище, —

Лопарь забрел по голенище

В цимбалы, в лукоморья скрипки

Проселком от колдуньи-зыбки

Чрез горенку и дебри-няни,

Где заплутали спицы-лани,

Бодаясь с нитью ярче сказки!

Уже Есенина побаски

Измерены, как синь Оки,

Чья глубина по каблуки…

Это стихотворение Клюев посвятил Васильеву, как бы передавая ему волшебный поэтический посох, который, как думал старый поэт, не удержал в ладонях Есенин и который уже не под силу удержать ему самому, готовому погрузиться до поры до времени со своим песенным миром под воды времени, как Китеж-град в волны Светлояра.

Но кто там в росомашьей чуйке,

В закатном лисьем малахае,

Ковром зари, монистом бая,

Прикрыл кудрявого внучонка? —

Иртыш пелегает тигрёнка —

Васильева в полынном шёлке…

Ах, чур меня! Вода по холки!

Уже о печень плещет сом —

Скирда кувшинок – песен том! —

Далече – самоцветны глуби…

Да, он отдавал должное Васильеву как поэту, но всё больше и больше замечал за ним как за человеком сознательную неразборчивость в средствах достижения литературной славы и тем паче в знакомствах.

Идейно они также не сходились и сойтись не могли.

Так, однажды в клюевской «келье» встретились Павел Васильев, Клычков, Орешин, Мандельштам и приехавший в Москву Борис Корнилов, также навещавший Клюева ещё в Ленинграде и явно не без его влияния и не без внутренней полемики с «дедушкой», написавший позднее своё знаменитое стихотворение «На Керженце». Под разговор о поэзии, под чтение стихов Васильев привёл как пример идеальной критики поэзии статью Писарева «Реалисты» и стал зачитывать из неё большие куски. Клычков тут же указал на узость и устарелость Писарева. Вежливо и аккуратно стал возражать и Мандельштам. Орешин и Корнилов бросились на защиту Павла, а точнее, Писарева. И тут всё и всех перекрыл Клюев. Его основательный фундаментальный разгром «нигилиста» и его нынешних защитников сделал дальнейший спор невозможным… Павел, рассказывая о происшедшем Гронскому, не скрывал своего возмущения.

А Гронский активно проводил «операцию» по оттягиванию Васильева от Клюева и приближению к Демьяну Бедному.

И вот 3 апреля 1933 года в редакции «Нового мира» состоялся вечер, посвящённый творчеству Павла Васильева, с последующим обсуждением.

«В самом начале тридцатых годов Павел Васильев, – писал Гронский, – вызывал обоснованную тревогу за судьбу его огромного дарования. Васильев продолжал наведываться к Клюеву, что не могло не настораживать.

Васильева надо было „отстоять“. Поэтому, когда в апреле 1933 года „Новый мир“ устроил творческий вечер Павла, я обрушился на поэта с резкой критикой… Я неодобрительно отозвался о новом произведении Васильева, но сделал это скорее для того, чтобы раскрыть всю полноту ответственности художника за своё творение. Целью моего выступления отнюдь не было „растоптать“ или „облить“ грязью молодого поэта. Свидетельство тому – „Соляной бунт“ начал печататься уже в следующем, майском номере „Нового мира“, ответственным редактором которого я работал».

Гронский многого недоговорил. Чтение стенограммы этого обсуждения показывает, как он «отстаивал» Васильева.

«И. Гронский. – Если народ не знает поэта, если народ не поёт его песен, – грош цена такому поэту… Вот если с этой точки зрения мы подойдём к творчеству всей группы так называемых „крестьянских“ поэтов, то мы должны сказать, что эта группа совершенно напрасно, без всяких на то оснований, приклеивает к себе крестьянскую вывеску. Это не крестьянская, а кулацкая поэзия… Возьмите творчество Клюева, Клычкова и Павла Васильева за последние годы. Что из себя представляет это творчество? Каким социальным силам оно служило? Оно служило силам контрреволюции… Это резко, это грубо. Но это правда… Можно ли переделать этих „крестьянских“ поэтов? Стариков, мне думается, трудно будет переделать… Если бы они хотели служить прогрессу, то есть пролетарской революции, они давно бы это сделали… Да и трудно агитировать этих людей. Им можно лишь сказать: если хочешь сидеть в прошлом, сиди, сиди и жди того дня, когда твой народ забудет о тебе как о художнике. И он забудет. Это единственное, что можно им сказать… Я думаю, что дело заключается в том, что в воспитании Васильева мы проявили некоторое благодушие, мы над ним не работали, а кое-кто другой над ним работал. И, представленный этим людям, Васильев развился не в сторону революции, а в сторону контрреволюции… Васильев должен порвать с той группой, у которой он находится в плену… Васильев как будто делает сейчас шаг в сторону революции, но делает этот шаг очень робко, очень осторожно, очень неуверенно. Так, Васильев, к революции ты никогда не придёшь. К революции надо идти решительно, смело, по-мужицки… Враг нападает – дай ему десять сдач… Васильеву надо прямо сказать, что он сейчас пришёл на некую грань: или он совершит прыжок в сторону революции, или он погибнет как художник… Если хочешь быть поэтом своего народа, поэтом рабочих и крестьян, порви всякие связи с прошлым и шагай в будущее без всякой оглядки. Поставь своё искусство на службу этому будущему, против всякого рабства, против всей той мрази, которая борется с нами из-за угла…»

Напротив Павла Васильева, выслушавшего всё это, сидел как раз «враг» и «мразь, борющаяся из-за угла» – Сергей Антонович Клычков. И вот какой диалог состоялся после всех предыдущих погромных речей между двумя друзьями: уязвлённый и обиженный Павел Васильев сперва попытался защититься, а потом обрушился на своего друга с нешуточными упрёками.

Дело в том, что помимо всего сказанного масла в огонь расчётливо подлил И. Нусинов: «Совершенно верно, что Клычков, как зрелый мастер, никому больше не подражает. Он – самостоятельный писатель. Но когда Васильев начал писать, он, несомненно, подражал Клычкову. Сейчас задача в том, чтобы освободиться от влияния Клычкова… Действительно, когда сейчас приходит поэт, который в годы революции ещё только начал грамоте учиться, и говорит языком Клюева и повторяет этапы Есенина, – то это чистейший анахронизм. Всё это упоение „аржаным“, „избяным“, „бревенчатым“ старо, скучно, запоздало и никого не трогает…»

Васильев бросился на защиту своей чести и своего литературного имени, не щадя ближайшего соратника.

«П. Васильев. – Здесь говорили, что Клычков особенно на меня влиял, что я был у Клычкова на поводу, что я овечка. Достаточно сказать, что окраска моего творчества очень отличается от клычковской, а тем более от клюевской. Я сам хорош гусь в этом отношении. Вообще, если говорить о крестьянских поэтах, – а таковые всё-таки существовали и существуют, – то надо сказать, что, хотя Клычков и Клюев на меня не влияли, у нас во многих отношениях родная кровь. И все мы ребята такого сорта, на которых повлиять очень трудно. Это блестяще доказал Клычков, особенно Клюев. Тут – советское строительство, а с Клычкова как с гуся вода. Должен признаться, что советское строительство и на меня очень мало влияло… Разве Маяковский не пришёл к революции, и разве Клюев не остался до сих пор ярым врагом революции?.. Теперь выступать против революции и не выступать активно с революцией – это значит активно работать с фашистами, кулаками, о которых сейчас говорили. У нас с Сергеем в последнее время был разговор, что нужно решительно выбирать – за или против. Я считаю, что у Клычкова только два пути: или к Клюеву, или в революцию. Сейчас Сергей выглядит бледным потому, что он боится, что его не поймут, его побьют и т. д. Но, к сожалению, должен сказать, что я желаю такого избиения камнями… Клычков должен сказать, что он на самом деле служил по существу делу контрреволюции, потому что для художника молчать и не выступать с революцией – значит выступать против революции.

Клычков. – Это политиканство.

Васильев. – Ты имеешь право назвать меня политиканом, но твои слова ни в чём никого не убедят».

Мы верили ветрам-скитальцам,

Мы песни холили в груди.

Пересчитай нас всех по пальцам,

Но пальца в рот нам не клади.

Эту эпиграмму «На Клюева и К°» Васильев написал примерно в то же время – незадолго до своего отречения. Шутка обернулась жуткой реальностью. Их пересчитали. Определили возможность «перестройки» каждого. И поставили каждому индивидуальное клеймо.

Думаю, что не один раз Павел потом вспоминал свои слова, сказанные в редакции «Нового мира», особенно когда увидел их опубликованными на страницах журнала в то время, когда Николай Клюев уже начал своё «хождение по мукам» в Колпашеве. Не мог Васильев в глубине души не понимать разницы в отношении к нему Клюева и Гронского, не мог не оценить ситуации, в которой оказался. Думаю, многие его позднейшие «срывы» были следствием всё усиливающегося чувства своей вины и порождённым ею ощущением душевного разлада. И не мог он не вспомнить, обдумывая горькие строки о Беломорканале («Хлещет в шлюзы Балтийское море и не хочет сквозь шлюзы идти…»), трагических строк своего учителя, что хранились в его бумагах.

То беломорский смерть-канал,

Его Акимушка копал,

С Ветлуги Пров да тётка Фёкла,

Великороссия промокла

Под красным ливнем до костей…

Клычков не держал на Павла зла. Совершенно по-другому отнёсся к перемене в «тигрёнке» Клюев, для которого эта измена стала ударом в самое сердце. В письмах к Яру-Кравченко он, попутно вспоминая Есенина, предостерегал Анатолия от общения с Павлом. «Толечка, ласточка моя апрельская, всем опытом, любовью, святыней, заклинаю тебя – не отравляйся личинами, не принимай за подлинность – призраков Быстряковых и его патронов, Васильевых и старых, как ад, Эльз Каминских – с непременной бутылкой, с клеветами и бесчисленными предательствами! Все подобные исчезают, как смрадный дым. Пройдёшь мимо и не найдёшь даже того места, где они были… Вот тебе ещё пример из книги жизни: ты жадно смотрел на Васильева, на его поганое дорогое пальто и костюмы – обольщался им, но эта пустая гремящая бочка лопнула при первом ударе. Случилось это так: Оргкомитет во главе с Гронским заявили, что книги Васильева – сплошь плагиат – по Клюеву и Есенину – нашли множество подложных мест, мою Гусыню в его поэме и т. д. и т. д. Немедленно вышел приказ: рассыпать печатный набор книг Васильева, прекратить платежи и договоры объявить несостоятельными, выгнать его из квартиры и т. д. Васильев скрылся из Москвы. Все его приятели лают его, как могут, а те дома, где он был, оправдываются тем, что они и не слыхали, и не знакомы с Васильевым и т. п. и т. п.».

В своей горечи Клюев доходит здесь до явных несправедливостей и прямого искажения фактов. Никто Васильева в плагиате не уличал, хотя его колыбельная про гусыню из «Песни о гибели казачьего войска» явно перекликается с клюевской «белой гусыней» из «Плача о Сергее Есенине», так же как написанная в начале 1933 года «Тройка» – яростный ответ на плач о гибели русской тройки в «Погорельщине» («Загибла тройка удалая, / с уздой татарская шлея, / и бубенцы – дары Валдая, / дуга моздокская лихая, – / утеха светлая твоя!.. / Разбиты писаные сани, / издох ретивый коренник…»):

И коренник, как баня, дышит,

Щекою к поводам припав,

Он ухом водит, будто слышит,

Как рядом в горне бьют хозяв…

………………………………

Рванулись. И – деревня сбита.

Пристяжка мечет, а вожак,

Вонзая в быстроту копыта,

Полмира тащит на вожжах!

…Обида обидой, а не мог забыть Клюев своего недолговечного друга и наперсника в поэзии. Узнав о новом аресте Павла, он пишет Горбачёвой уже из томской ссылки: «Как Москва? Как писатели и поэты – как они, горемыки миленькие, поживают. Жалко сердечно Павла Васильева, хоть и виноват он передо мною чёрной виной». «Слышал я, что Павел Васильев уехал из Москвы. Это меня очень и весьма удивило. Быть может, Вы знаете, или слышали подробности. Очень любопытно». «Очень меня волнует судьба Васильева, не знаете ли Вы его адреса?» «Что слышно о П. Васильеве? Где он?» Такие вопросы мелькают почти в каждом из последних клюевских писем. И, наконец, последнее упоминание в письме из Томска от 22 декабря 1936 года: «Объявился ли Васильев, или пишет из тюрьмы? Что Литгазеты назвали его бездарным – это ничего не доказывает. Поэт такой яркости, обладатель чудесных арсеналов с кладенцами может оказаться бездарным совершенно по другим причинам (так сказал один мудрый китаец). Мне бы очень хотелось прочесть бездарные стихи Павла. Хотя он и много потрудился, чтобы я умолк навсегда. Передайте ему, что я написал четыре поэмы. В одной из них воспет и он, не как негодяй, Иуда и убийца, а как хризопрас самоцветный».

Необходимый штрих к стихотворению «Клеветникам искусства» и упоминанию имени Васильева в клюевских письмах: в заключительной редакции стихотворения одна из строк, обращённая к Павлу, приняла несколько иной вид: «Полыни сноп, степной иуда…» Всё остальное сохранилось в неизменном виде.

…Вспоминая «инсценировку», как точно определила Варвара Горбачёва, отречения Васильева от Клычкова и окидывая взглядом всю гамму его отношений с Клюевым в совершенно невыносимой литературно-политической атмосфере, волей-неволей согласишься со словами молодого Льва Гумилёва, с которым, кстати, Павел и Клюев познакомились в доме у того же Клычкова: «Знаете, какая разница между евреями и русскими? Евреи делят всех людей на своих и чужих. Чужим они горло перегрызут, а для своих готовы на всё… Русские тоже делят людей на своих и чужих. Чужим они тоже горло перегрызут, а про попавшего в беду русского подумают: „Он, конечно, свой брат, а всё равно – наплевать!“».

Глава 32

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В МОСКВЕ

За год до «обсуждения» Павла Васильева в редакции «Нового мира» Клюеву пришлось объясниться с Гронским лично.

Тридцатого сентября 1959 года вышедший на свободу после 18 лет воркутинских лагерей и казахстанской ссылки Иван Михайлович Гронский выступил в Институте мировой литературы с воспоминаниями, посвящёнными «крестьянским» поэтам: Есенину, Клюеву, Клычкову, Орешину, Павлу Васильеву.

И вот как рассказал он о своих встречах с Клюевым.

Дошло до него, председателя Оргкомитета Союза советских писателей, что «Н. А. Клюев стоит на паперти церкви, куда часто ездят иностранцы, и просит милостыню: „Подайте, Христа ради, русскому поэту Николаю Клюеву“, – и иностранцы, конечно, кладут ему в руку деньги».

Это была пора, когда, на полную катушку используя в строительстве индустриальных гигантов технологии и специалистов с Запада, в самих западных государствах видели – и не без основания! – противников в грядущей войне. В то же время нищие, бывшие раскулаченные крестьяне, просочившиеся через все мыслимые и немыслимые кордоны из коллективизированных деревень в столицу и просящие милостыню, воспринимались как враги с ножом за пазухой, ибо самим своим видом вызывая жалость и естественные вопросы о голоде в России (которого власть не желала признавать), они являлись живым укором и власти предержащей, и простым городским обывателям, уже перестававшим быть обывателями, становившимися частями нового общества, готового на всё по слову мудрого руководства, частями государственного монолита.

А известный поэт, носящий несмываемое клеймо «кулацкого» и просящий милостыню у иностранцев – да сам по себе этот факт уже заслуживал наименования контрреволюционного!

Но Гронский не торопился разбираться с Клюевым в стиле, свойственном эпохе. Он не зря носил репутацию «либерала», который по возможности помог в своё время и Пильняку (переделавшему по его просьбе «контрреволюционное» «Красное дерево» в советский роман «Волга впадает в Каспийское море»), и Замятину, опубликовав в «Известиях» его «оправдательное» письмо после травли, развернувшейся по следам публикации за границей романа «Мы»… Клюева он встретил в одиннадцатом часу вечера в шикарном кабинете редакции «Известий» – с камином и мебелью из красного дерева… Бедно одетый Клюев в потёртой косоворотке и таких же штанах, в русских сапогах гармошкой остановился на пороге… Глянул на Гронского – всё понял. Не в первый раз виделись, ещё до революции встречались в присутствии и Блока, и Городецкого… Сложил руки Николай – и запричитал.

– Вот, сподобил Господь-Бог повидаться с Вами, Иван Михайлович, сподобил Господь-Бог! Уж и хорошо у Вас, люленьки-ляля, уж очень хорошо! Как в раю, как в раю!

Гронский эту песню оборвал мгновенно.

– Либо мы будем разговаривать, как взрослые люди, либо я совсем не буду с Вами разговаривать.

Клюев согласился разговаривать «как взрослый». И заговорил.

«И вот передо мной сидит образованнейший человек нашего времени, – вспоминал Гронский. – Вы говорите с ним о философии, он говорит, как специалист. Немецких философов Э. Канта и Г. Гегеля он цитирует наизусть, К. Маркса и В. И. Ленина цитирует наизусть.

– Я самый крупный в Советском Союзе знаток фольклора, – говорит он, – я самый крупный знаток древней русской живописи.

И это были не фразы.

С ним было приятно разговаривать, потому что это был энциклопедически образованный человек, прекрасно понимающий и знающий искусство».

И можно предположить, что Клюев цитировал страницы из «Капитала» Маркса, посвящённые знаменитому «огораживанию» в Англии, следствием чего стали тысячи и тысячи фермеров, выброшенных из своих бывших хозяйств, превратившихся в нищих и бродяг (а за бродяжничество неукоснительно полагалась виселица!). Он мог напомнить Гронскому отрывки из ленинских статей начала 1920-х годов как своего рода укор нынешним властителям:

«Мы… очень много погрешили, идя слишком далеко… нами было сделано много просто ошибочного, и было бы величайшим преступлением здесь не видеть и не понимать того, что мы меры не соблюли… мы зашли дальше, чем это теоретически и политически необходимо… Ничего не ломайте, не спешите, не мудрите наспех…»

«Для настоящего революционера самой большой опасностью, – может быть, даже единственной опасностью является преувеличение революционности, забвение граней и условий уместного и успешного применения революционных приёмов. Настоящие революционеры погибнут (в смысле не внешнего поражения, а внутреннего провала их дела) лишь в том случае, – но погибнут наверняка в том случае, – если потеряют трезвость и вздумают, будто „великая, победоносная, мировая“ революция обязательно все и всякие задачи при всяких обстоятельствах во всех областях действия может и должна решать по-революционному».

На эти слова Гронский возражать не мог. С Клюевым бы поспорил, тут же обвинив его в «реакционности», но с Лениным не поспоришь. Лучше уж Канта да Гегеля послушать.

Но удовольствие от интеллектуальной беседы – удовольствием, да пора и честь знать, и о своих прямых обязанностях вспомнить.

– Николай Алексеевич, почему Вы пошли на паперть?

– Есть нечего.

– У Вас в Вашей келье иконы Рублёва есть?

– Есть.

– А оригинальная библия XVII века есть?

– Есть.

– Так вот, если Вы продадите хоть одну вещь в музей, то два-три года можете прожить не нуждаясь. Значит, на паперть заставила идти Вас не нужда, а кое-что другое, этим другим является ненависть к большевикам. Вы с нами хотите бороться, мы бороться умеем и в борьбе беспощадны.

– Я не хочу бороться, я хочу работать, но мне надо есть, нужно одеваться.

– Ну что ж. Хорошо.

И Гронский вызвал секретаря и приказал ему выдать Николаю Алексеевичу «карточку академического пайка и 5 тыс. рублей денег». Кроме того – заказал билеты для Клюева и Анатолия Яра (которого Николай назвал своим «племянником» – так же он называл Яра и в письмах к нему) – для проезда в «деревню» (очевидно, в то же Потрепухино).

Клюев, естественно, не задал вопроса – откуда Гронскому известно о рублёвских иконах и библии XVII века. Ответ было очевиден – всё это внимательно рассматривал в клюевской «келье» «сокол» – Пашенька Васильев, который с удовольствием делился с Иваном Михайловичем своими впечатлениями.

Думал ли Пашенька о последствиях? Судя по его поведению – нет. Он просто делился «интересным», бросал на ходу пришедшие в голову фразы, совершенно не интересуясь их дальнейшим истолкованием.

По словам Гронского, у него завязалась с Клюевым оживлённая переписка. Но никаких её следов не обнаружено.

Зато сохранился набело переписанный рукой Клюева цикл «О чём шумят седые кедры» с приложением к нему «Клеветников искусства» – эту рукопись Николай послал Гронскому как главному редактору для публикации в «Новом мире». И вот что из этого вышло.

«Однажды получаю от Н. А. Клюева поэму. И вот сижу дома, завтракаю. Напротив сидит П. Н. Васильев, который жил в это время у меня. Читаю эту поэму и ничего не могу понять. Это любовный гимн, но предмет любви – не девушка, а мальчик. Ничего не понимаю и отбрасываю поэму в сторону.

– Ни черта не понимаю!

П. Н. Васильев берёт её и хохочет.

– Чего ты, Пашка, ржёшь?

– Иван Михайлович, чего же тут не понимать? Это же его „жена“.

Мне захотелось пойти и вымыть руки».

Судя по реакции Гронского, можно подумать, что он впервые встретился с «такими» стихами. Но в это, честно говоря, плохо верится. Человек он был начитанный, литературу, в частности поэзию и прозу начала XX века, знал хорошо, во всяком случае, читал и Михаила Кузмина, и Евдокию Нагродскую, и Зиновьеву-Аннибал… Вчитываться в стихи Клюева, в которых начисто отсутствует «проблема пола», он, конечно, не стал – доверился своему первому поверхностному впечатлению и Пашиной «оценке».

А дальнейшие события, если верить Ивану Михайловичу, развивались так:

«Приезжает Н. А. Клюев, является ко мне.

– Получили поэму?

– Да.

– Печатать будете?

– Нет, эту мерзость мы не пустим в литературу. Пишите нормальные стихи, тогда будем печатать. Если хотите нормально работать, мы дадим Вам такую возможность.

– Не напечатаете поэму, писать не буду.

– Итак, Вы встаёте на путь борьбы? Тогда разговор будет короток. В Москве Вы не останетесь.

– Моё условие: или печатайте поэму, или я работать не буду.

Я долго уговаривал Н. А. Клюева, но ничего не вышло».

Честно говоря, этот разговор и не мог закончиться иначе. Услышав от Гронского, что его стихи – «мерзость», тут же сообразив, что именно главный редактор «Нового мира» имеет в виду, Николай не стал вдаваться ни в какие объяснения. Он просто прекратил беседу, не желая слушать ни о какой «борьбе», которую поэт, отказываясь «работать», якобы ведёт против советской власти.

«Я позвонил Ягоде и попросил убрать Н. А. Клюева из Москвы в 24 часа. Он меня спросил:

– Арестовать?

– Нет, просто выслать из Москвы.

После этого я информировал И. В. Сталина о своём распоряжении и он его санкционировал».

Эта похвальба, эта жажда представить себя как ответственного человека, «справившегося» с «врагом» при помощи сильных мира сего, производит, мягко говоря, странное впечатление, особенно если учесть, что личная заслуга Гронского в расправе с Клюевым была несколько иной, чем Иван Михайлович стремился показать через четверть века. И последовательность событий была совершенно другой.

Клюев не «боролся». Он творил. Творил без всякой надежды на публикацию. И свои последние стихи, написанные в Москве, читал лишь отдельным избранным людям.

Я не серый и не сирый,

Не Маланьин и не Дарьин,

Особливый тонкий барин,

В чьём цилиндре, строгом банте

Капюшоном веет Данте,

А в глазах, где синь метели,

Серебрится Марк Аврелий,

В перстне перл – Александрия,

В слове же опал – Россия!

Даже прежде ненавистный есенинский «цилиндр» – здесь к месту и ко времени. И куда там любому dandy, любому эстету – хоть бы тому же Кузмину – до клюевского автопортрета!

Так отвечал поэт своим обвинителям (типа Бескина) в «кулачестве» и «новобуржуазности» и своим непрошеным «защитникам» (типа Вячеслава Полонского, по мнению которого Клюев показывал «внутренний лик… деревенской „старины“, ещё не изжитой, ещё цепляющейся за жизнь»)… В унисон отповеди преображается и дом – одиночество будит воображение, и в подвале Гранатного переулка расцветает чудодейная роща.

Мой подвалец лесом стал, —

Вон в дупле горит опал! —

Сердце родины иль зыбка,

С чарою ладонью глыбкой

Смуглой няни – плат по щёки!..

Настроение меняется под стать дуновению холодного ветра. Холод и страх поселяются в душе, осень за окном напоминает о скором скончании дней.

Ненастна воронья губернья,

Ущербные листья – гроши.

Тогда предстают непомерней

Глухие просёлки души.

Мерещится странником голос,

Под вьюгой без верной клюки,

И сердце в слезах раскололось

Дуплистой ветлой у реки.

Ненастье и косит, и губит

На кляче ребрастой верхом,

И в дедовском кондовом срубе

Беда покумилась с котом.

И всё же не желает он сдаваться отчаянию. Рано хоронить и дом, и его самого!

Не остудят метели деда,

Лишь стойло б клевером цвело,

У рябки лоснилось крыло

И конь бы радовался сбруе,

Как песне непомерный Клюев! —

Он жив, олонецкий ведун,

Весь от снегов и вьюжных струн

Скуластой тундровой луной

Глядится в яхонт заревой!

В других стихотворениях, написанных в эти же осенне-зимние месяцы, определяющим становится мотив ухода, даже не ухода – отплытия, и всё более основательно вступает в свои права водная стихия.

Прости, прости. В разлив реки

Я распахну оконца вежи

И выплыву на пенный стрежень

Под трубы солнца, трав и бора…

……………………………

И в час, когда заблещут копья

Моих врагов из преисподней,

Я уберу поспешно сходни.

Прощай, медвежий самовар!

Отчаливаю в чай и пар,

В Китай, какого нет на карте…

Это «отчаливание» отсылает к мифическому плаванию по доисторическому океану, омывающему неподвижную землю, стоящую на трёх китах.

Но почему именно в Китай?

Об этом более полувека назад писал Константин Леонтьев:

«…Хотя Православие для меня самого есть Вечная Истина, но всё-таки в земном смысле оно и в России может иссякнуть. Истинная Церковь будет и там, где останется три человека. Церковь Вечна, но Россия не вечна и, лишившись Православия, она погибнет. Не сила России нужна Церкви, сила Церкви необходима России; Церковь истинная, духовная – везде. Она может переселиться в Китай; и западные европейцы были до IX и XI века православными, а потом изменили истинной Церкви!..»

Война с православной церковью, закрытие и разрушение храмов, аресты и расстрелы священников – всё напоминало погром старой православной церкви два с половиной века назад.

Не раз ходил в это время Клюев в Большой театр – смотреть и слушать великую «Хованщину» Мусоргского.

Слёзы текли по его впалым щекам, когда слушал он арию Досифея: «Сколько скорби, сколько терзаний дух сомненья в меня вселял…» И загорались глаза его, когда на подмостках сцены появлялась столь любимая им Надежда Обухова, певшая партию Марфы: «Свершилося решение судьбы, теперь приспело время в огне и пламени принять от Господа венец…»

Небезынтересно, что с 1925 года в ходу был секретный циркуляр Главлита, который предписывал, как именно надо ставить классические оперы. Трактовка «Хованщины», по мнению главного цензора Лебедева-Полянского, должна быть следующей: «чтобы сочувствие зрителя было не на стороне старой, уходящей „хованщины“, а новой молодой жизни, представленной здесь Голицыным, преображенцами и молодым Петром». (Цензор в своём раже не удосужился сообразить, что Василий Голицын – один из ярых противников Петра.)