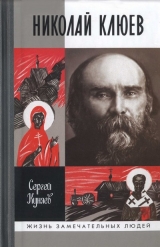

Текст книги "Николай Клюев"

Автор книги: Сергей Куняев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 51 страниц)

Более того, в связи с традицией поморских беспоповских общин, где пересказывались и комментировались стихи Евангелия и Жития Святых, – возникали рассказы о Богоматери, замерзавшей среди сугробов, о хождении Иисуса Христа по земле русской. Д. Успенский в статье «Народные верования в церковной живописи», опубликованной в 1906 году, писал: «Нередко рассказчики точно указывают, от какой деревни до какой в известный момент было совершено путешествие, на каком именно месте произошло данное событие. Я помню, на моей родине один старик показывал, например, даже дерево, кривую старую осину в глухом месте большого казённого леса, на которой удавился будто бы предатель Христа – Иуда».

…Старые поморского письма иконы, где на доличном письме виден северный ландшафт – тундра, покрытая мхом, и низенькие ёлочки, а золотой фон – что северные весенние зори; старые книги с тяжёлыми переплётами (среди которых и рукописные, исполненные полууставом), разукрашенные финифтью, линейными заставками; списки назидательных изречений с рисунками Сирина, Алконоста, струфокамилов, райских картин и евангельских сцен; створы поморского литья с Деисусом, Святой Троицей, распятием, иконой знамения… Всё это радует глаз и душу возвышает, а ублажает слух старое самоцветное слово – дивные сказки и дивное материнское пение…

В такой атмосфере и росли дети Прасковьи Клюевой, этим воздухом были пропитаны стены их дома, живая старина была бытом, древние дониконовские иконы и старопечатные книги – домашними университетами. И хотя нельзя семью причислить в полном смысле этого слова к черносошным крестьянам – источником существования была государственная, а потом и торговая служба главы семейства Алексея Тимофеевича Клюева – труд на земле также был знаком и родителям, и детям.

…Крестив сына, как и его брата, и сестру в новообрядческой церкви (сохраняя себя, иные староверы уже в отношении своих детей избирали определённую линию поведения, дабы не калечить им жизнь), мать пела ему старины (Русский Север к середине XIX века оставался единственным в империи, кроме Алтая, хранителем былин Новгородской и Киевской Руси), древние плачи и колыбельные, сектантские гимны, обучала читать по Часовнику. «Посадила меня на лежанку, – вспоминал Николай, – и дала в руку творожный колоб, и говорит: „Читай, дитятко, Часовник и ешь колоб и, покуль колоба не съешь, с лежанки не выходи“. Я ещё букв не знал, читать не умел, а так смотрю в Часовник и пою молитвы, которые знал по памяти, и перелистываю Часовник, как будто бы и читаю. А мамушка-покойница придёт и ну-ка меня хвалить: „Вот, говорит, у меня хороший ребёнок-то растёт, будет как Иоанн Златоуст“». (Понятия о нейролингвистическом программировании тогда не было, но стиль воздействия матери на сына может характеризоваться именно этим термином.)

И не только книжной премудрости обучала Николая мать. Сложная и многослойная атмосфера влияла на него непосредственно в домашних стенах. Потайные книги и письма, общение матери со странниками и странницами различных толков, её – песельницы и вопленицы – плачи и былины настраивали душу на особый музыкальный лад. Последыш Николай, судя по всему, был её любимым ребёнком, и, видя в нём «будущего Иоанна Златоуста», – она посвящала его уж в совершенно тайные стихии, внятные ей самой.

Вспомним ещё раз архиповскую запись клюевских слов 1919 года: «Отроковицей видение ей было: дуб малиновый, а на нём птица в женчужном [так] оплечье с ликом Пятницы-Параскевы. Служила птица канон трём звёздам, что на богородичном плате пишутся; с того часа прилепилась родительница моя ко всякой речи, в которой звон цветёт знаменный, крюковой, скрытный, столбовой…» Сказочная речь – но ведь той же речью мать рассказывала сыну о постигшем её видении. И то, что в этом видении ей явилась «птица… с ликом Пятницы-Параскевы» – целительницы телесных и душевных недугов – на «дубе малиновом», на верхушке «мирового древа», – говорит не только о её неземной покровительнице, хранящей Прасковью на этой земле, но и о том, что ей, матери будущего поэта, были открыты незримые области духа, открыты во благо, а не во зло.

«Слова» (заговоры), молитвы, пророческие сновидения – всё было в обиходе у Прасковьи Дмитриевны и, наравне с рукописными и печатными книгами, питало ум и душу мальчика, судя по всему, рано ставшего приобщаться к магическим энергиям и поощряемого в этом матерью, выделявшей Николая среди других своих детей.

Исследователь традиционных мистических практик России, Константин Логинов настаивает на том, что Прасковья Дмитриевна не поделилась с сыном своим магическим даром. «Во-первых, – пишет он, – от матери к сыну (а равно от свёкра к снохе или от тёши к зятю) магический „дар“ в Обонежье обычно не передавался. Причина тому – местная специфика обряда „передачи дара“: учитель и неофит обязаны были нагими предстоять друг другу в полночь в бане. Учитель при этом сообщал слова самых главных заговоров „рот в рот“, „язык в язык“ или же заплёвывал слова заговоров со своей слюной в рот восприемнику. (Так что клюевские строки „Тёплый живой Господь взял меня на ладонь свою, напоил слюною своей…“ могли возникнуть не только как образное сравнение.) При более глубоком размышлении можно прийти к заключению, что об обряде передачи „магического дара“ от Клюевой к её отпрыску не могло быть даже и речи, ибо Прасковья Дмитриевна (вспомним её видение-посвящение) свои паранормальные способности получила сразу как „дар Божий“, а не вследствие обряда восприятия „дара“ от своего земного предшественника».

Однако способы передачи «дара» были разными. Чаще всего магическое знание передавалось-таки по крови – от старшего к младшему, через взгляд или в форме особого ритуала (с обязательным «участием» воды) или во время совместной трапезы… А то, что Клюев был наделён незаурядными магическими свойствами, отмечали многие его современники. Предположить здесь можно многое, но одно остаётся непреложным: дороже родной матери, Прасковьи Дмитриевны, не было у Клюева женщины в жизни.

Отец… Кажется, полная противоположность матери. Запасный унтер-офицер, полицейский урядник 4-го участка Шимозерской волости Лодейнопольского уезда, где начал служить в 1880 году (там и появились на свет двое первых детей в клюевской семье). В 1896 году Алексей Тимофеевич Клюев числился уже владельцем дома в Вытегре на углу Преполовенской и Дворянской улиц. Выйдя в отставку, получил в деревне Желвачёво место сидельца винной лавки, принадлежавшей купцу Иосифу Великанову. Солидный, вполне земной, хозяйственный человек, умевший считать каждую копейку и мечтавший вывести «в люди» своих детей…

Но вот что вспоминал Николай о своём деде по отцовской линии: «Говаривал мне покойный тятенька, что его отец (а мой дед) медвежьей пляской сыт был. Водил он медведя по ярманкам, на сопели играл, а косматый умняк под сопель шином ходил.

Подручным деду был Фёдор Журавль – мужик, почитай, сажень ростом: тот в барабан бил и журавля представлял.

Ярманки в Белозерске, в веси Егонской, в Кирилловской стороне до двухсот целковых деду за год приносили. Так мой дед Тимофей и жил – дочерей своих (а моих тёток) за хороших мужиков замуж выдал. Сам жил не на квасу да на редьке: по престольным праздникам кафтан из ирбитского сукна носил, с плисовым воротником, кушак по кафтану бухарский, а рубаху носил тонкую, с бисерной накладкой по вороту. Разоренье и смерть дедова от указа пришли.

Вышел указ – медведей-плясунов в уездное управление для казни доставить…

Долго ещё висела шкура кормильца на стене в дедовой повалуше, пока время не стёрло её в прах… Но сопель медвежья жива, жалкует она в моих песнях, рассыпается золотой зернью, аукает в сердце моём, в моих снах и созвучиях…»

Уникальный в клюевской родословной сплав староверческой строгости и скоморошеского веселья, праздника, непереносимого ещё для «отца староверчества» – Аввакума Петрова, люто воевавшего с поводчиками медведей… «Прийдоша в село мое плясовые медведи с бубнами и домбрами, и я, грешник, по Христе ревнуя, изгнал их, ухари и бубны изломал на поле един у многих и медведей двух великих отнял – одного ушиб, и паки ожил, а другова отпустил в поле…»

Постановление Комитета министров «О запрещении медвежьего промысла для потехи народа» было принято 30 декабря 1866 года и разрешало ликвидировать медвежий промысел, начиная со следующего года, в течение пяти лет. Оно было принято по указанию Александра II, который счёл недопустимым, что в комических играх участвует зверь, изображённый в Соединённых гербах Великих княжеств Киевского, Владимирского, Новгородского.

Позже Клюев рассказывал, что дед не повёл кормильца в управление, а, глотая слёзы, застрелил собственноручно. И эта история отпечаталась в памяти будущего поэта не просто как семейное предание.

В Олонецкой губернии было распространено поверье, что «медведь – от Бога». Доводилось Клюеву и сказку слышать в детстве, как старик попросил у волшебной липы выполнить желания своей жены. Попросила она сперва дров, затем много хлеба, а с каждой следующей исполненной просьбой её аппетиты росли всё больше. В конце концов выпросила: сделай так, чтоб люди боялись меня и старика. Уважено было и это желание: споткнулся старик о порог, упал и превратился в медведя. И старуха, видя это, ударилась об пол и тоже стала медведицей. Так оба были наказаны за своё честолюбие.

Медведь любит и нянчит своих детей, словно человек, он и радуется, и горюет, как люди, и человеческую речь понимает, и разумен, как человек. Олончане говорили, что собаки одинаково и на человека, и на медведя лают – не так, как на других существ. Ручных медведей водили вокруг деревни во исполнение обряда на будущий хороший урожай. И не велено медведю есть человека – если и нападает зверь, то в наказание Божеское за совершённый грех. А ещё медведь, бывает, уводит женщин к себе, чтобы жить с ними.

Так мать сказывала, и сохранила память Николая старое семейное предание о медведе, возжелавшем юную Парашу. И через много лет это предание воплотится в совершенной стихотворной форме в «Песни о Великой Матери» в начале 30-х годов уже XX века.

* * *

Отец поэта был фигурой незаурядной, судя по впечатлениям Сергея Есенина. О них он писал Клюеву летом 1916 года: «Приехал твой отец, и то, что я вынес от него, прям-таки передать тебе не могу. Вот натура – разве не богаче всех наших книг и прений? Всё, на чём ты и твоя сестра ставили дымку, он старается ещё ясней подчеркнуть, и только для того, чтоб выдвинуть помимо себя и своих желаний мудрость приемлемого. Есть в нём, конечно, и много от дел мирских с поползновением на выгоду, но это отпадает, это и незаметно ему самому, жизнь его с первых шагов научила, чтоб не упасть, искать видимой опоры. Он знает интуитивно, что когда у старого волка выпадут зубы, бороться ему будет нечем, и он должен помереть с голоду… Нравится мне он».

Должность полицейского урядника – идеальное прикрытие для единоверцев, и любая информация о готовящихся антистароверческих акциях могла быть использована как для возможного пресечения иных карательных мер, так и для предупреждения «своих». Судя по всему, Алексей Тимофеевич Клюев был в своём роде замечательным воплощением жизненного принципа «быть в траве зелёным, а на камне серым» (ставшим программной установкой и для Николая), и так, оставшись на своём месте «нераскрытым», он, сидя позже в винной лавке (незаменимое место для тайных встреч и передачи всего нужного из рук в руки), к которой тропка всё ширилась и ширилась с годами, также создал в своём заведении своеобразное «место прикрытия».

Но отца Клюев не упоминает ни в своих позднейших рассказах, ни в письменных автобиографиях. Судя по всему, творческие и духовные устремления и интересы младшего сына главе семейства оставались чужды. И едва ли отец был в восторге от того, что́ вкладывала в сына мать. Помощь по хозяйству – да, это годится – и на покосе, и на приусадебном участке… Да и учиться надо, дабы в люди выйти. Две зимы ходил подросший Николай в сельскую школу, в Вытегре уже в 12 лет после переселения семьи в новый дом поступил в городское училище. Вытегорский старожил В. Морозов, сидевший с Николаем за одной партой, через много лет вспоминал, что его соученик выделялся «разными странностями». Тут и удивляться нечему – новичок явно был «не от мира сего». В 1922 году он так рассказывал о видениях, его посещавших: «На тринадцатом году, как хорошо помню, было мне видение. Когда уже рожь была в колосу и васильки в цвету, сидел я над оврагом, на сугоре, такой крутой сугор; позади меня сосна, а впереди вёрст на пять видать наполисто…

На небе не было ни одной тучки – всё ровносинее небо… И вдруг вдали, немного повыше той черты, где небо с землёй сходится, появилось блестящее, величиной с куриное яйцо, пятно. Пятно двигалось к зениту и так поднялось сажен на пять напрямки и потом со страшной быстротой понеслось прямо на меня, всё увеличиваясь и увеличиваясь… И уже когда совсем было близко, на расстоянии версты от меня, я стал различать всё возрастающий звук, как бы гул. Я сидел под сосною, вскочил на ноги, но не мог ни бежать, ни кричать… И это блиставшее ослепительным светом пятно как бы проглотило меня, и я стоял в этом ослепительном блеске, не чувствуя, где я стою, потому что вокруг меня как бы ничего не было и не было самого себя.

Сколько времени это продолжалось – я не могу рассказать, как стало всё по-старому, – я тоже не могу рассказать».

Современные уфологи не могут не узнать в этом описании встречу земного человека с неопознанным летающим объектом, более того, его поглощение этим объектом с последующим возвращением на землю. Известия о странных явлениях на Севере уже тогда проникали в печать. Так, в начале апреля 1899 года ярославская газета «Северный край» опубликовала письмо, пришедшее из Архангельска: «28 марта в 8 часов 25 минут вечера над городом в северо-западном направлении медленно пролетел освещённый изнутри предмет, напоминающий воздушный шар. Освещённая часть шара представляла собой подобие электрической лампочки, то есть внизу была шарообразной, а сверху заканчивалась высокой трубой. Под освещённой шарообразной частью простым глазом различалось подобие лодки, но крайне не ясно, потому что в ту пору уже стемнело. Шар двигался очень медленно и находился значительно ниже облаков… Мы сразу же поняли, что имеем дело не с метеором. Полёт странного предмета наблюдался нами около пяти минут, до исчезновения за горизонтом. Надо прибавить к сказанному, что в воздухе в этот вечер было совершенно тихо, а от шара исходил красноватый свет, подобный свету топящейся печи». Автор письма называет свидетелей происшедшего – среди которых владелец булочной, служащие железной дороги, домохозяйки, при этом подчёркивая, что все они – «вполне интеллигентные лица».

Для Клюева же (как и для его матери, с которой он не мог не поделиться пережитым) видение означало одно: наделение подростка даром, приобщением его к неземным энергиям, к знанию. Ещё одно видение, описанное Клюевым, могло только укрепить его в сознании собственной избранности: «А когда мне было лет 18, я черпал на озере воду из проруби, стоя на коленях… Когда начерпал ушат, поднял голову по направлению к пригорку, на который я должен был подняться с салазками и ушатом воды, я ясно увидел на пригорке среди нежно-синего сияния снега существо, как бы следящее за мною невыразимо прекрасными очами. Существо было в три или четыре раза выше человеческого роста, одетое как бы в кристалловидные лепестки огромного цветка, с окружённой кристаллическим дымом головой».

Что это было? Потустороннее видение или явление одного из «дивьих людей», что возникали перед глазами неосторожных странников в центрах таинственных северных лабиринтов, что имели вид каменных спиралей?.. Был здесь и опасный соблазн: принять видение, посланное дьяволом, за Божественное откровение. Знала об этом соблазне Прасковья Дмитриевна. И дабы не впал в опасное искушение её любимец, отмеченный, как она полагала, особым даром, послала она его в Соловецкий монастырь на выучку к старцам… Много лет пройдёт, и уже в «Песни о Великой Матери» Клюев, смещая времена и события, выразит этот материнский позыв как боязнь за сына, соблазняемого сектантами и иноверами.

Николенька, на нас мережи

Плетутся лапою медвежьей!

Китайские несториане

В поморском северном тумане

Нашли улыбчивый цветок

И метят на тебя, дружок!

Кричит ослица Валаама,

Из звездоликой Лхасы Лама

В леса наводит изумруд…

Крадутся в гагачий закут

Скопцы с дамасскими ножами!..

Ах, не весёлыми руками

Я отдаю тебя в затвор —

Под соловецкий омофор!

Открою завтра же калитку

На ободворные зады,

Пускай до утренней звезды

Входящий вынесет по свитку —

На это доки бегуны!

Староверческая конфессия бегунов (или скрытников) – наиболее радикальное течение в старообрядчестве. Бегуны отрицали все государственные институты, как церковные, так и гражданские, будучи последователями старца Евфимия, создавшего своё учение в третьей четверти XVIII века. Особую роль в их учении играли древние традиции Соловецкого монастыря, после разгрома которого разбежавшиеся иноки проповедовали эсхатологические учения о пришествии Антихриста. Сочинения иноков Епифания Соловецкого и Игнатия Соловецкого, проповедовавшего самосожжение как средство спасения души, получили широкое распространение в страннической и староверческой в целом среде Русского Севера, но преимущественно среди скрытников.

«Письма из Кожеозёрска, из Хвалынских молелен, от дивногорцев и спасальцев кавказских, с Афона, Сирии, от китайских несториан, шёлковое письмо из святого города Лхаса – вопияли и звали меня каждое на свой путь. Меня вводили в воинствующую вселенскую церковь…» – рассказывал Клюев в 1919 году. И едва ли возможно определить, какая из обозначенных реалий относится к его домашней жизни, какая – к жизни в Соловецком монастыре, а какая – к годам позднейших скитаний… Так или иначе в своём духовном мире он в конце концов связал все эти разнородные и разноцветные нити в единое целое, создав уникальное не только в русской, но и в мировой поэзии лиро-эпическое полотно…

* * *

Многие оставшиеся насельники Соловецкого монастыря внешне приняли новообрядчество, но по сути оставались приверженцами старых, традиционных обрядов, уже не выступая открыто против власти, но тайно соблюдая заветы праотцев. Прасковья Дмитриевна знала, куда посылать сына.

Уже пятнадцать миновало,

У лося огрубело сало,

А ты досель игрок в лапту, —

Пора и пострадать немного

За Русь, за дебренского Бога

В суровом анзерском скиту!

Там старцы Никона новиной,

Как вербу белую осиной,

Украдкой застят древний чин.

Вот почему старообрядцы

Елеазаровские святцы

Не отличают от старин!

В упомянутом Анзерском Елеазаровом монастыре, подчиненном Синоду, хранили древлеправославную традицию, как и в Соловецких скитах.

«Будет, как Иоанн Златоуст»… К особой участи готовила Николая мать, строгая и в заботе о его духовном здоровье, и о непреклонности в вере.

«С первым пушком на губе, – рассказывал Николай в „Гагарьей судьбине“, – с первым стыдливым румянцем и по особым приметам благодати на теле моём был я благословлён родителью моей идти в Соловки, в послушание к старцу и строителю Феодору, у которого и прошёл верижное правило. Старец возлюбил меня, аки кровное чадо, три раза в неделю, по постным дням, не давал он мне не токмо чёрного хлеба, но и никакой иной снеди, окромя пряженого пирожка с изюмом да вина кагору ковшичка два, чистоты ради и возраста ума недоуменного – по древней греческой молитве: „К недоуменному устремимся уму…“»

Часто, видно, повторял за время своего послушания молоденький инок этот акафист Иисусу Сладчайшему. Смирению и приобщению к Богу способствовали и низкокалорийная диета, и затворничество в келье, и поклонное правило… Если верить Клюеву (а не верить ему нет никаких фактических доказательных оснований), это было первое его послушание в монастыре. За ним последовало второе, во время которого Николай проходил уже «верижное правило» – ношение вериг, которое уподобляло телесные страдания страданиям Иисуса Христа на Кресте и вызывало в памяти духовные подвиги юродивых… Но о дальнейшем пусть расскажет сам Клюев – снова обращаемся к «Гагарьей судьбине».

«А в Соловках я жил по два раза. В самой обители жил больше года без паспорта, только по имени – это в первый раз; а во второй раз жил на Секирной горе. Гора без малого 80 саж<еней> над морем. На горном же темени церковка каменная и кельи. Строителем был при мне о<тец> Феодор, я же был за старцем Зосимой.

Долго жил в избушке у озера, питался, чем Бог послал: черникой, рыжиками; в мёрдушку плотицы попадут – уху сварю, похлебаю; лебеди дикие под самое оконце подплывали, из рук хлебные корочки брали; лисица повадилась под оконце бегать, кажнюю зарю разбудит, не надо и колокола ждать.

Вериги я на себе тогда носил девятифунтовые, по числу 9 небес, не тех, что видел ап<остол> Павел, а других. Без 400 земных поклонов дня не кончал. Икона Спасова в углу келейном от свечи да от молитвы словно бархатом перекрылась, казалась мягкой, живой. А солнышко плясало на озере, мешало золотой мутовкой озёрную сметану, и явно виделось, как преп<одобный> Герман кадит кацеёй по берёзовым перелескам.

Люди приходили ко мне, пахло от них миром мирским, нудой житейской… Кланялись мне в ноги, руки целовали, а я плакал, глядя на них, на их плен чёрный, и каждому давал по сосновой шишке в память о лебединой Соловецкой земле».

«Девять небес», о которых говорит Клюев, – девять чинов ангельских, девять ступеней иерархии ангельских существ по учению Псевдо-Дионисия Ареопагита. Эта иерархия образует три триады по степени близости к Богу: 1) херувимы, серафимы, престолы; 2) господства, силы, власти; 3) начала, архангелы, ангелы (и эти три триады позже воплотятся в его «Песни Солнценосца»), Первая триада – в непосредственной близости к Господу. Вторая – отражение принципа божественного мировладычества. Третья – в непосредственной близости к миру и человеку…

А о Соловецкой обители поэт вспомнит уже в середине 1920-х годов, когда на святом месте расположится знаменитый СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения, когда новомученики российские кровью окропят землю, помнящую святых Зосиму и Савватия.

Распрекрасный остров Соловецкий,

Лебединая Секир-гора,

Где церквушка, рубленная клецки, —

Облачному ангелу сестра.

Где учился я по кожаной триоди

Дум прибою, слов колоколам,

Величавой северной природе

Трепетно моляся по ночам…

Где впервые пономарь Авива

Мне поведал хвойным шепотком,

Как лепечет травка, плачет ива

Над осенним розовым Христом.

И Феодора – строителя пустыни,

Как лесную речку помяну,

Он убит и в лёгкой /белой с/кр/ы/не

Поднят чайками в голубизну…

Помнят смирноглазые олени,

Как, доев морошку и кору,

К палачам своим отец Парфений

Из избушки вышел поутру,

Он рассечен саблями на части

И лесным пушистым глухарём

Улетел от бурь и от ненастий

С бирюзовой печью в новый дом…

………………………………

Триста старцев и семьсот собратий

Брошены зубастым валунам.

Преподобные Изосим и Савватий

С кацеями бродят по волнам…

* * *

Под клюевский рассказ о Соловках можно заснуть сказочным сном, не желая просыпаться. Это не столько жизнь – сколько житие. Соблазн, конечно, есть – попытаться, используя «косвенные данные», «разоблачить» поэта. Но благодарному слушателю воздастся большим.

Иона Брихничёв – личность чрезвычайно мутная, но значимая в ранней биографии Клюева – спустя десять лет после ухода Николая из монастыря так писал о клюевском «Соловецком сидении»: «Совсем юным, молоденьким и чистеньким попадает поэт в качестве послушника в Соловецкий монастырь, где и проводит несколько лет. Но что выносит он среди грубых, беспросветно грубых и развратных монахов – об этом я здесь умолчу». Писал он это с клюевских слов, по-своему их неизбежно переиначивая и разукрашивая и, возможно, искажая смысл. Вроде бы становится понятным «отселение» Николая из кельи в «избушку у озера» – неизбежно, с благословения старца Зосимы, а возможно, и по его прямому настоянию. Но причина всё же не в «монахах», а в особом пути молодого послушника, провиденного старцем. Верижное правило, молитвы, поклонное правило – всё истово соблюдает Николай, достигая такой полноты в духе, что звери без страха посещают его и приходят паломники на душеспасительные беседы с благоговейными поклонами. Только абсолютное духовное совершенство позволяло не впасть в прельщение. И, очевидно, он этого испытания не выдержал.

Очевидно, этому способствовал главный соблазн дальнейшей клюевской жизни – соблазн стихописания, о котором сам Клюев в 1922 году рассказывал Павлу Медведеву. «Свою поэзию определяет: „Песенный Спас“, – записывал Медведев. – Учился ей у Петра Леонтьева, который в „чёрной тюрьме“ в Соловках 18 лет просидел за церковь Михаила Архангела: 3? года Клюев у него спасался». «Спасался» Клюев, конечно, не у сектанта и общался с ним не столь уж продолжительное время. Леонтьев, заключённый в соловецкую монастырскую тюрьму (упразднённую в 1902 году), видимо, вёл беседы с молодым послушником, рассказывая ему о песнопевцах своей секты и напевая их гимны. Песенный дар в конце концов возьмёт верх над даром проповедника. Но пока это лишь первые сомнения в правильности избранного пути.

Возможно, Николаю с его проповедническим даром и приобщением к неземным энергиям был действительно уготован путь духовного наставника, старца нового столетия, наподобие блаженной памяти Серафима Саровского. Слава о нём уже ходила среди людей – и не могли не найтись те, кто желал бы сбить его с пути истинного, лишить Россию зарождавшегося духовного вождя. Стремление к дальнейшему духовному совершенству – при юношеской внутренней неустойчивости и чувстве обольщения собственным даром и достигнутыми свершениями – всё это вскоре сыграло роковую роль. Однажды среди паломников появился человек, который завёл с Николаем совершенно иные речи.

«Раз под листопад пришёл ко мне старец с Афона в седине и ризах преподобнических, стал укором укорять меня, что не на правом я пути, что мне нужно во Христа облечься, Христовым хлебом стать и самому Христом быть.

Поведал мне про дальние персидские земли, где серафимы с человеками брашно делят и – многие другие тайны бабидов и христов персидских, духовидцев, пророков и братьев Розы и Креста на Руси.

Старец снял с меня вериги и бросил в озёрный омут, а вместо креста нательного надел на меня образок из чёрного агата; по камню был вырезан треугольник и надпись, насколько я помню – „Шамаим“, и ещё что-то другое, чего я разобрать и понять в то время не мог.

Старец снял с себя рубашку, вынул из котомки портки и кафтанец лёгонький, и белую скуфейку, обрядил меня и тем же вечером привёл на пароход как приезжего богомольца-обетника».

Слишком много здесь сказано, но ещё больше – о чём можно лишь догадываться – осталось в подтексте. Трудно судить, насколько точно Николай Архипов записал слова Николая Клюева (уже то, что «старец» снимает «с себя» рубашку, а потом обряжает Николая в новину, вынуждает прочесть «с себя», как «с меня», если не иметь в виду, что Клюев обряжается в рубашку своего нового наставника), а самое главное, – насколько точен был и насколько «путал след» сам Клюев.

Повествуя о подобных перипетиях своей жизни, он рисковал скорее отторжением, чем благодарным усвоением «прекрасной легенды»… Сам Николай, слушая старца, впал в такой соблазн очарования, что безропотно позволил снять с себя вериги и крест. Кем же всё-таки был этот «старец с Афона»?

Можно предположить, что это изгнанник из Афонского монастыря, много путешествовавший, общавшийся и с тайными сектантами-бабидами, пытавшимися реформировать ислам, и с мистиками-розенкрейцерами, пришедший к хлыстовству, и в конце концов к скопчеству – крайнему ответвлению хлыстовства. Человек недюжинной внутренней силы, одолевший своей духовной мощью молодого проповедника, вселивший в его душу соблазн дальнейшего совершенствования уже не на путях святоотеческих. И Клюев – поддался.

Не поддаться было трудно. Но и сейчас нелегко себе представить – как умели соблазнять эти люди, напевно уговаривая, маня к себе… Отдалённое представление об этом можно получить, прочитав рассказ Марины Цветаевой «Хлыстовки», где поэтесса вспоминает о детской своей встрече с сектантками. «Хлыстовство продолжает расти и умножаться, – писал Константин Петрович Победоносцев в 1900 году, – его руководители всевозможными способами тайно и явно пропагандируют своё учение среди православных. Правда, в некоторых местах оно, по-видимому, ослабевает, но зато в других проявляет такую энергию в пропаганде своего лжеучения, что является более опасным для православия, чем другие секты».

…Рядом с Клюевым не было матери. Были соловецкие наставники, от которых он внутренне начал уже отходить. Семена, посеянные «старцем», пали на благодатную почву. Николай безропотно принял замену креста на «образок из чёрного агата» с вырезанными по камню треугольником и надписью, в которой выделилось в его памяти слово «Шамаим», чёрный агат, который также называли камнем Великой Матери – символ скорби. Треугольник – каббалистический знак, обозначавший у розенкрейцеров трон Бога. Шамаим – в Каббале означает «область небес», Океан Духа, то же – небесный свод в Ветхом Завете. Полная надпись на чёрном агате, которую «не мог понять» Клюев, очевидно, была: «Серис били Шамаим» – «скопец волею небес». То есть новый «учитель жизни» был адептом скопческой секты. Этому евангельскому стиху – «Серис биди Шамаим» – Василий Розанов посвятил целую главу в книге «Апокалипсическая секта», где писал о «роковой филологической ошибке», то есть ошибке самих скопцов, для которых перевод стиха звучал как «оскопившие себя ради Царствия Небесного». «Христос едва назвал два вида скопчества, „от чрева матери“ и „от людей“, даже не мог не назвать непременно и третьего вида, ибо ученики Его поставили общий вопрос о безбрачии. Он же, сказав, что остаются безбрачными только те, „кому“ именно „дано“…» – пишет В. Розанов. А «Страды» основоположника скопчества Кондратия Селиванова повествуют о мучениях «батюшки», о его покаянии, о чудесах, с ним бывших, и о пророчествах, им слышанных. «И на крест меня отдали Божьи Люди. А жил я в городе Туле в доме у жены мирской, у Федосьи Иевлевны грешницы, у ней в подвале там и жил. Она меня приняла, а свои не приняли, и они же доказали и привели к ней в дом команду солдат…»

Так Кондратий Селиванов отождествлял себя с Христом, и так же отождествляли своего «батюшку» его последователи. А «Божьи люди», отдавшие «на крест», – христы, сектанты, представлявшие до конца XVIII века со скопцами практически одно целое. «Скопчество выродилось из хлыстовщины как крайнее её проявление и в настоящее время составляет с нею одно нераздельное целое», – писал Н. В. Реутский в книге «Люди Божьи и скопцы. Историческое исследование (из достоверных источников и подлинных бумаг)». И опять-таки, хочешь не хочешь – вспомнишь тут о Спасителе, преданном своим учеником.