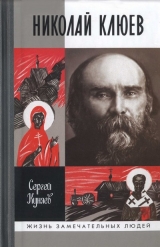

Текст книги "Николай Клюев"

Автор книги: Сергей Куняев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 51 страниц)

За один 1906 год террористы убили 786 и ранили 820 представителей и сотрудников законной власти. Это не считая людей, случайно погибших во время террористических актов.

* * *

И здесь самое время обратиться к другому книжному источнику, с которым хорошо был знаком Клюев. «Гагарья судьбина» заканчивается следующим витиеватым словом: «Не изумляясь, но только сожалея, слагаю я и поныне напевы про крестные зори России. И блажен я великим в малом перстами, которые пишут настоящие строки, русским голубиным глазом Иоанна, цветущим последней крестной любовью».

Иоанн – любимый ученик Христа из двенадцати апостолов. «Русский голубиный глаз Иоанна» и персты, «которые пишут настоящие строки» – глаз и персты Николая Ильича Архипова, записывающего «Гагарью судьбину» (не удерживается Клюев от того, чтобы снова не сравнить себя с Христом, а Христова апостола – со своим другом)… А «блажен великим в малом» – напоминание о книге Сергея Нилуса «Великое в малом», что вышла первым изданием в 1903 году и вторым в роковом декабре 1905-го. Книга приобрела скандальнейшую репутацию из-за обнародованных в ней «Протоколов сионских мудрецов» (хранить эту книгу после февраля 1917 года значило подвергать себя смертельному риску).

Едва ли кто из немногих читавших её после декабрьского кровопролития задавались вопросом о подлинности происхождения «Протоколов». Ошарашивало и повергало в глубокое отчаяние (а кое-кого мобилизовывало на судорожные попытки хоть что-то сделать) их содержание.

Кто бы ни являлся коллективным автором этого сочинения – невозможно отрицать: ему присущи великолепное знание законов общественного устройства и человеческой психологии. Невозможно и не обратить внимание на то, что многое из написанного в «Протоколах» обращено не столько к настоящему – сколько к будущему. И прозрения здесь не отделить от чётко прописанного сценария.

Сергей Нилус с печалью указывал на то, что власть игнорировала этот документ, а против него самого либеральная печать развязала травлю. И не только против него. Не прекращалась клеветническая кампания против митрополита Московского Владимира и архиепископа Никона Рождественского, поддержавших публикацию «Протоколов». А благословивший духовные труды Нилуса святой оптинский старец Варсонофий вынужден был покинуть Оптину пустынь.

* * *

В это же время самодержавная власть неустанно расшатывала сама себя.

В мае 1905 года состоялся сход крестьян Московской губернии под руководством земско-либеральной демократической интеллигенции, который принял приговор об организации Всероссийского крестьянского союза. Но ещё раньше, 17 апреля, был издан «Высочайший указ об укреплении начал веротерпимости», устанавливавший права ревнителей старой веры наравне с правами сектантов, магометан и язычников. «Отпадение от православной веры в другое христианское вероисповедание или вероучение не подлежит преследованию и не должно влечь за собою каких-либо невыгодных последствий в отношении личных или гражданских прав». После двух с половиной столетий преследований и ущемлений староверы впервые ощутили себя полноправными гражданами империи, охраняемыми законом. Какова была реакция на это событие ревнителей древлеправославия, я в малой степени ощутил столетие спустя.

…Ласковый майский день 2005 года.

В Москве на Рогожском староправославном кладбище возле Покровского кафедрального собора – нешумное оживление. Лица прихожан светились радостным светом, многоголосое звучание вокруг напоминало полёт шмелей над цветочным лугом. Кажется, только благочиние сдерживало немногословных мужчин с окладистыми бородами, пожилых, молодых женщин и совсем юных девушек, облачившихся в белые праздничные кофточки, повязавших на голову белоснежные платочки. Иначе голоса звучали бы ещё громче и ещё радостнее.

Ровно сто лет назад во исполнение императорского «Высочайшего указа об укреплении начал веротерпимости» были распечатаны алтари Христовых храмов Рогожского кладбища в первый день Святой Пасхи. «Да послужит это столь желанное старообрядческим миром снятие долговременного запрета новым выражением моего доверия и сердечного благоволения к старообрядцам, искони известным своей непоколебимою преданностью Престолу», – говорилось в высочайшей телеграмме государя на имя московского генерал-губернатора.

Вот как вспоминал об этих событиях столетней давности секретарь Совета общины Рогожского кладбища Фёдор Евфимьевич Мельников: «Пасхальная заутреня была совершена в обоих храмах уже с распечатанными алтарями. На это необычайное торжество собралась вся старообрядческая Москва. Радости и восторгам старообрядцев не было границ. Они неописуемы.

Ликовала вся старообрядческая Россия. Это было великим торжеством всей Святой Руси. Подумать только: сколько слёз было пролито за эти пятьдесят лет над этими печатями запрета служить божественную литургию в Рогожских храмах; сколько горя и обиды перенесло всё российское старообрядчество из-за этой чёрной несправедливости за полувековую её историю. А сколько было за это время разного рода просьб, ходатайств, всяких посольств к правительству о снятии печатей – и все они кончались отказом. Даже временно поставленные алтари приказано было убрать. И каждый раз такие акты были великим горем для старообрядцев и великой радостью для их врагов. И вот в светлый день, воистину пасхальный, 17 апреля 1905 г., когда весь мир христианский праздновал Воскресение Христово, враги Господа были в печали и в отчаянии, а старообрядцы сугубо ликовали, ибо с Воскресением Христовым совершилось и воскресение святых алтарей Христовых храмов Рогожского кладбища: разрушились „печати гробные“».

Семнадцатого октября 1905 года был издан знаменитый Манифест с обещанием всевозможных демократических свобод. «Подписал манифест в 5 часов, – записал в дневнике Николай II. – После такого дня голова сделалась тяжёлою и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, спаси и умири Россию».

Свободы эти, правда, совершенно не коснулись крестьянского мира, напротив – карательные экспедиции против крестьян сопровождались публичными порками, казнями без суда и даже без установления фамилии. Через полгода, 9 июля 1906 года, вышел ещё один Манифест – о роспуске Государственной думы. Отдельные его положения касались как раз крестьянства, требовавшего земли и отвергавшего как сословное деление общества, так и насаждавшиеся в деревне капиталистические порядки.

«Призываем всех благомыслящих русских людей объединиться для поддержания законной власти и восстановления мира в Нашем дорогом отечестве.

Да восстановится же спокойствие в Земле Русской и да поможет Нам Всевышний осуществить главнейший из царственных трудов Наших – поднятие благосостояния крестьянства. Воля наша к сему непреклонна, и пахарь русский без ущерба к чужому владению получит там, где существует теснота земельная, законный и честный способ расширить своё землевладение. Лица других сословий приложат, по призыву Нашему, все усилия к осуществлению этой великой задачи, окончательное разрешение которой в законодательном порядке будет принадлежать будущему составу Думы».

Но о спокойствии и речи быть не могло.

А о том, что из себя представляла в те годы Русская православная церковь, дают неумолимое представление свидетельства её же служителей.

Вот несколько цитат из писем архиепископа Волынского Антония (Храповицкого) – будущего кандидата в патриархи Земли Московский и Всея Руси и главы Русской зарубежной церкви – митрополиту Киевскому Флавиану (Городецкому).

«18.1.1907. У нас в семинарии были жандармские обыски и сопротивление учеников III и IV классов: арестовано 14 человек, и найдено около 200 революционных брошюр. Я думал, что тех и других будет гораздо более; – видно, плохо искали. В отца Зосиму попала одна из летевших в городовых табуреток – расшибла ему лоб. Потом приходила депутация учеников просить прощения и заявляла, что это случилось нечаянно, в темноте. Меня вся эта история, исключая ушиб Зосимы, нисколько не огорчила, хотя бы заарестовали всех семинаристов: снявши голову – по волосам не плачут. Всё равно будут ведь революционерами, поступив в университет».

«28.11.1907. …Попы едят перед служением колбасу с водкой (утром), демонстративно, гурьбами ходят в публичные дома, так что, например, в Казани один из таковых известен всем извозчикам под названием „поповский б.“, и так их и называют вслух. На сходках бывают по нескольку попов в крайней левой, а в левой большинство: это во всех четырёх академиях… Когда благоразумные студенты возражают попам на сходке: „это несогласно с основными догматами Христианской веры“, – то им отвечают: „я догматов не признаю“. И вот толпы таких экземпляров наполняют наши школы в виде законоучителей: „о, tempora! о, mores!“…

13 ноября в Московской академии на акте доцент читал о Златоусте как о сатирике, один студент как о республиканце, а другой как о социальном анархисте».

Иоанн Кронштадтский всю причину крушения жизненных основ и всеобщего морального разложения видел во всеобщем отпадении от Церкви. 25 марта 1906 года он произнёс горькое и пронзительное Слово на Благовещение: «Вера слову истины, Слову Божию исчезла и заменена верою в разум человеческий; печать, именующая себя гордо шестою великою державою в мире подлунном, в большинстве изолгалась – для неё не стало ничего святого и досточтимого… не стало повиновения детей родителям, учащихся – учащим и самих учащих – подлежащим властям; браки поруганы; семейная жизнь разлагается; твёрдой политики не стало, всякий политиканствует, – ученики и учителя в большинстве побросали свои настоящие дела и судят о политике, все желают автономии… Не стало у интеллигенции любви к родине, и они готовы продать её инородцам, как Иуда предал Христа злым книжникам и фарисеям; уже не говорю о том, что не стало у неё веры в Церковь, возродившей для нас Бога и небесного отечества; нравов христианских нет, всюду безнравственность; настал, в прямую противоположность Евангелию, культ природы, культ страстей плотских, полное неудержимое распутство с пьянством, расхищение и воровство казённых и частных банков и почтовых учреждений и посылок, и враги России готовят разложение государства…»

В это же самое время в интеллигентской среде расцветали пышным цветом «богоискательские» и «богостроительские» тенденции. «Революционный раж» прекрасно сочетался и с распространившейся модой на старообрядчество, на сектантство, и с новейшими религиозно-философскими исканиями, жажду на которые не могла удовлетворить официальная церковь.

Этот пышный расцвет характеризовался появлением интересных и утончённых интеллектуальных трудов по богословию, философских размышлений о вере и безверии, он же свидетельствовал о раздроблении сознания, о ликвидации духовного стержня общества. Каждый в своих поисках шёл кто в лес, кто по дрова, и создавалась та самая амальгама из «противоречивых мнений», гасящая живое религиозное чувство и отталкивающая уже и так не твёрдых в вере людей от высокоумных интеллектуалов, озабоченных «религиозными исканиями»…

Клюеву, читавшему роман Мережковского «Пётр и Алексей», ничего, кроме отвращения, не могло внушить описание автором староверов-самосожженцев, как «безумной толпы», а сцена хлыстовского радения могла привести только в холодную ярость. Как живописал Мережковский, детей, якобы зачатых во время радений, «матери подкидывали в бани торговые или убивали собственными руками». А хлыстовка Марьюшка жалуется главному герою Тихону, что, дескать, единоверцы «убьют Иванушку», «сыночка бедненького», «чтоб кровью живой причаститься… Агнец пренепорочный, чтоб заклатися и датися в снедь верным». Кощунство Мережковского было тем более омерзительным, что все эти «душераздирающие» сцены он сопровождал отрывками слышанных им песнопений христов, что должно было произвести впечатление достоверности описываемого.

«Солдаты испражняются. Где калитка, где забор, Мережковского собор»… Так, по воспоминаниям Есенина, Клюев отзывался об этом плодовитом и популярном писателе.

* * *

…По всей России горели барские усадьбы, не прекращались террористические акты в городах, интеллигенция переживала первую русскую революцию, как праздник души. Власть отвечала соответствующими мерами. За 1905–1908 годы и начало 1909 года военно-окружные и военно-полевые суды вынесли 4797 смертельных приговоров, из которых 2353 были приведены в исполнение. Ключевым был вопрос о земле – и этот вопрос заходил в тупик при любой попытке его решения. Любые проекты и предложения, касающиеся отчуждения помещичьих земель и передачи их в собственность крестьянам, пресекались на корню верховной властью, ибо, как начертал на одном из таких проектов Николай II, – «частная собственность должна оставаться неприкосновенной».

Журнал «Трудовой путь», где в 1907 году начал печататься Клюев, так описывал в том же году прения по земельному вопросу в Думе: «Сколько же придётся заплатить за помещичьи земли? Разно: за одну больше, за другую меньше; но в среднем по России плата составит, по предложению кадета Кутлера, рублей 80 за десятину…

Частных имений, размерами более 50 десятин, в России 80 миллионов десятин. Положим, из них пойдут крестьянам 70 миллионов, а 10 останутся за нынешними владельцами. 70 миллионов десятин по 80 рублей составит 5 600 000 000 (пять миллиардов шестьсот миллионов) рублей, – приблизительно вшестеро больше того выкупа, который был наложен на крестьян при освобождении в 1861 году…

Кадеты хотят повторить ту же штуку: дать урезанный, недостаточный надел с огромным выкупом, – сделать крестьян неоплатными должниками помещиков и государства. Разумеется, последствия будут те же: кулаки выдержат, справятся со своей частью уплаты и долга, а беднейшая масса крестьянства окончательно разорится и обезземелится…»

В том же «Трудовом пути» в том же году с крайним неодобрением описывался ещё один проект по наделению крестьян землёй, проект, до сих пор вызывающий у части нашей «элиты» приступы восхищения, а на самом деле ставший очередной миной, подведённой под государственный фундамент.

«Указ о разрушении общины.

Указом 9 ноября 1906 года правительство пытается произвести социальный переворот, экономическую революцию, перевёртывающую в самом корне крестьянский быт и связанное с ним миросозерцание.

Указ предписывает разрушение общины – насильственное разрушение, по желанию отдельных лиц, посредством „властной руки“ земского начальника; а в подворной России, где нет общинного землевладения – разрушение семейной собственности таким же порядком.

Реформа 1861 г. дала возможность крестьянам развязаться с общиной, если она им не по нутру… Но почти полстолетия прошло со времени 1861 г., а случаев уничтожения общинного землевладения крестьянами почти не было, мало того, в тех немногих случаях, когда оно состоялось, крестьяне позднее сожалели о своём решении и пытались вернуться к общинным порядкам. Наоборот, общинное право прогрессировало в смысле уравнительного пользования: переделы по числу душ в семье постепенно распространялись, вытесняя менее справедливые переделы по числу работников…»

«…Разорить народ, обезземелить миллионы, вызвать междоусобную войну в деревне… стоит ли задумываться о таких пустяках!» – возмущался автор статьи столыпинским указом, принятым «без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы», – и продолжал: «Каковы будут последствия указа, если он осуществится на практике?.. Война между крестьянами в каждой общине; поножовщина по всем деревням; быстрое обезземеливание даже не миллионов, а десятков миллионов крестьян, которым останется только либо умирать с голода, либо жечь и грабить».

Из номера в номер печатались тревожнейшие материалы по «земельной реформе». И все они так и остались гласом вопиющих в пустыне.

Столыпинская реформа, к которой сам Столыпин имел весьма косвенное отношение, призвана была свести революцию на нет, но на деле лишь подбрасывала поленья в революционный костер. Крестьяне, в своём абсолютном большинстве, не желали ни выходить из общины, ни переселяться на казённые земли, о чём недвусмысленно заявляли в своих посланиях: «Если вы уже очень хвалите Сибирь, то переселяйтесь туда сами. Вас меньше, чем нас, а следовательно, и ломки будет меньше. А землю оставьте нам».

«Мы в кабале у помещиков, земли их тесным кольцом окружили наши деревни, они сытеют на наших спинах, а нам есть нечего, требуйте во что бы то ни стало отчуждения земли у частновладельцев-помещиков и раздачи её безземельным и малоземельным крестьянам. Казённых земель у нас нет, а переселяться на свободные казённые земли в среднеазиатские степи мы не желаем, пусть переселяются туда наши помещики и заводят там образцовые хозяйства, которых мы здесь что-то не видим».

«Закон этот через 10–15 лет может обезземелить большую часть населения, и надельная земля очутится в руках купцов и состоятельных крестьян-кулаков, а вследствие этого кулацкая кабала с нас не свалится никогда».

Более трети из тех, кто выделился из общины, продали землю или разорились. 60 процентов из переселившихся в Сибирь вернулись обратно, также совершенно разорившиеся, лишившись даже той помощи, которую оказывала община. Оставшиеся переселенцы в годы Гражданской войны почти все взяли в руки оружие, став красными партизанами в лютой братоубийственной бойне, где на стороне белых сражались коренные сибиряки.

Таков был заключительный «аккорд» столыпинской «симфонии».

…В том же номере «Трудового пути», где безвестный, укрывшийся под инициалами автор трезво рассуждал о Столыпинской реформе, обсуждался ещё один животрепещущий вопрос тех накалённых лет. Сообщалось, что о. Иоанн Кронштадтский «в Петербурге на Афонском подворье читает лекции „О жидах вообще и в частности о погромах“». Далее со ссылкой на «Биржевые ведомости» излагалось, что «евреи сами устраивают себе погромы, и в этом виден перст Божий, наказующий их за прегрешения против правительства», а также приводилась «Прокламация Почаевской лавры»: «Демократам суждение народное – побои и виселица. Дай, Господи, чтобы так было всегда!»

Но никакие виселицы уже не могли остановить сошедшую лавину.

* * *

Крестьяне таки прислушивались к прениям в Думе, изнемогавшей в своих распрях. Но не более. Они сами пытались решить свою судьбу, не дожидаясь «милости» сверху.

В январе 1906 года в Вытегре было заведено «дело» «О заарестовании в порядке охраны крестьянина Николая Клюева». 25 января уездный исправник Качалов отмечал в протоколе, что «Клюев по своим наклонностям и действиям представляется вообще человеком крайне вредным в крестьянском обществе», а 26 января направил олонецкому губернатору подробный рапорт о вреде, принесённом Клюевым: «24 сего января в 11 часов дня я получил донесение полицейского урядника 2 уч<астка> 2 стана, который донёс, что проживающий в Макачевской вол<ости> дер<евне> Желвачёвой сын сидельца Алексея Клюева – Николай Клюев, 22 сего января, находясь на Пятницком сельском сходе в деревне Косицыной, возмущал бывший на сходе народ, говоря, что начальники ваши есть кровопийцы ваши, что они вам делают только худо, что по милости их, дворян и помещиков, стало всё дорого и всё падает на мужиков, причём урядник доказывает, что на этом сходе составлен приговор о том, чтобы в Пятницком обществе (Пятницкой крестьянской общине. – С. К.) стражников не было, и что тут же Николай Клюев избран уполномоченным в Государственную Думу. Кроме сего урядник донёс, что тот же Клюев 14-го января, будучи в Макачевском волостном правлении, в частных разговорах высказывал, что платить податей совсем не надо и нужно отобрать землю у священников.

По поводу этого донесения я 25 числа отправился в Макачевскую волость за 28 вёрст и после собранных негласно сведений <…> я произвёл в помещении Клюева обыск, но никакого печатного приговора, а равно каких-либо прокламаций или запрещённых листков не нашёл (думаю, что могущее составлять интерес для дела скрыто)».

Далее Качалов перечислял бумаги, обнаруженные у Клюева, среди которых, в частности, были письмо от крестьянина Ильи Абакумова с просьбой о присылке постановлений первого учредительного съезда Всероссийского крестьянского союза, письма от «Народного кружка», а также собственные клюевские рукописные сочинения.

«Расспрошенный Клюев на мои вопросы отозвался, что печатный приговор как образец для ознакомления крестьянских обществ и составления приговоров был ему прислан из „Бюро Всероссийского Крестьянского союза“ и он его читал на сходе; причём после долгих обдумываний сказал, что приговор, сколько помнит, заключал в себе следующие требования крестьян:

1) управления не чиновниками, а выборными от народа, 2) обязательного бесплатного обучения, 3) отмены всех исключительных законов, 4) отмены смертной казни, 5) освобождения всех заключённых по политическим причинам, 6) свободы союзов, собраний, слова, печати и 7) чтобы земля была отобрана частию без платы, частию за плату (подразумеваются, как говорит Клюев, частные и удельные земли). <…>

Дознанием ещё подтверждается, что Клюев, будучи в Макачевском волостном правлении 14 января, говорил, что податей платить совсем не надо и что нужно отобрать землю от священников.

Кроме этого мною получены сведения, удостоверенные расспросами станового пристава учениками гончарной мастерской при Верхне-Пятницком земском училище, что тот же Николай Клюев летом прошедшего года приходил как-то в мастерскую и говорил: „Крестьяне напрасно платят казённые подати и разные сборы, и все получаемые с крестьян деньги идут в карман начальства, которое чрез это обогатилось и ездит в золотых каретах, и начальство это обязательно нужно бить“. Затем говорил, что „скоро будет время, когда всё это начальство уничтожат, тогда всё будет дёшево, так как ни на что акциза и пошлин не будет, и тогда крестьяне что захотят, то и будут делать“…

Наконец, ещё к пополнению всех изложенных обвинений, падающих на Клюева, я имею сведение, что он, будучи на прошедших святках в городе Вытегре, был на маскараде в общественном собрании, одетый в женское платье, старухою, и здесь подпевал вполголоса какие-то песни: „Встань, подымись, русский народ“ и ещё песню, из которой мне передали только слова: „И мы водрузим на земле красное знамя труда“. При этом, как на этих днях надзиратель Медведев узнал от местного торгующего еврея-мещанина Льва Крашке, что Клюев на означенном маскараде между прочим рассказывал, что он пробирается в Кронштадт к о. Иоанну Кронштадтскому, критиковал его действия и, проводя разговоры о политических делах и беспорядках, выражался, что и 50 000 крестьян Олонецкой губ<ернии> всем недовольны и готовы к возмущению, причём, обращаясь к еврею Крашке, говорил: „Смотрите, и вы на первом плане“. Причём бывший при этом другой торгующий Иван Воробьёв, будучи порядочно выпивши и слыша такие слова, толкнул Клюева, сказав: „Уйди с добра, а то тебя приберут“. Здесь же, как объяснил надзирателю Воробьёв, Клюев говорил что-то в революционном духе, но, будучи пьян, он ничего не понял, а припоминает только, что он между прочим спрашивал его, каких он убеждений. Донесение по этому предмету надзирателя приобщено мною к делу.

На основании таких данных я составил протокол, которым подвергнул Николая Клюева аресту при тюрьме, в которую он и заключён впредь до особых распоряжений».

В этом рапорте обращают на себя внимание и конспирация, применяемая Клюевым (переодевание в старуху), которую он хорошо усвоил во время своих странствий, и певшиеся им песни на слова Лаврова и Радина («Русская марсельеза» и «Смело, товарищи, в ногу…»), и то, что по сути ему инкриминировалась лишь антиправительственная пропаганда (немало, впрочем, по тем дням). О работе Клюева в качестве «уполномоченного» в Государственной думе и о его контактах с о. Иоанном Кронштадтским до сего дня ничего не известно. Самого главного – о прокламациях, о приобретении оружия – «начальство» тогда не узнало – того, о чём Клюев писал из тюрьмы в письме, адресованном «Политическим ссыльным в г. Каргополь Олонецкой губернии»: «Арест произведён за последний приговор о земле и лесах, которые общество объявило своими. За это только меня и обвиняют, в остальном же меня только подозревают. Я прекрасно знаю, мои дорогие братья, что здесь пропасть человеку очень легко – знаю, что кругом разбойники, но знаю и то, что бороться за решётками глупость; к тому же я имел дело и товарищество только с мужиками. Дорогие мои, как будете в Каргополе, то не найдёте ли возможным написать открытку – в Ярославль губернский, Духовная улица, типография наследников Фальк – Н. И. Ушакову для Лаптева Александра, сообщив о моём аресте и адрес: Вытегра, Н. Клюеву, он – адвокат и может помочь. Если же откроется всё, то мне не миновать ссылки…

Мне необходимо знать ваши фамилии и имена. Предлагаю писать вам в Каргополь. Простите, мои дорогие, если я вам скажу следующее: олонецкие города – это притон попов, стражников и полицейских. Ваша храбрость и надежда на пулю всем покажется разбоем, поэтому на время ссылки вы должны жить как все, если желаете приискать квартиру и хлеб. Здесь перебывали сотни молодых и благородных людей, но редко кто не забывал свои убеждения до сорока… Этим только и страшна ссылка. Пишу это потому, что до тонкости знаю каргопольскую жизнь, где, кроме церковных порогов, буквально негде кормиться. Преклоняюсь перед вашим страданием. Верю, что вы и в пропастях ссылки останетесь такими же, какими кажетесь мне. Я, отказавшись от земли и службы, – пешком с пачкой воззваний обошёл почти всю губернию, но редко где встречал веру в революцию – хотя убивать и грабить найдутся тысячи охотников… Сообщите, если знаете, адрес революционного местного комитета. Кстати, из какого вы города? Быть может, придётся увидеться, и очень отрадно, если у вас вера, что у меня те же убеждения».

Письмо человека, готового страдать за свои убеждения, переживающего, что он волей-неволей участвует не в той революции, о которой мечтает, чувствующего необходимость ободрить и поддержать товарищей по несчастью, о которых он знал ещё до тюрьмы, и одновременно внушить им необходимость слиться с окружающей жизнью «притона попов, стражников и полицейских». Духовная несломленность и душевная смута – вот что бросается в глаза в этом письме, перехваченном провокатором.

Провокатора звали Михаил Иосифович Кан. Газенпотский мещанин, который был выслан ввиду военного положения из Курляндской губернии в Каргополь, написал начальнику жандармского Олонецкого управления: «Имею честь сообщить, что я… до высылки служил агентом Курляндского жандармского управления, …что у меня есть много важных улик против Николая Клюева, содержащегося в Вытегорской тюрьме. Каргополь, 3 марта 1906 года».

Получив это донесение вместе с клюевскими записками, ротмистр Штандаренко наложил на него резолюцию: «Ввиду имеющихся неблагонадёжных сведений о Кане прошение оставить без последствий, о чём его не уведомлять. Исправнику же сообщить о неослабном надзоре за Каном. Запросить полковника Дремлюгу о Кане».

Тринадцатого апреля, в день наложения сей резолюции, пришло сообщение из канцелярии губернатора: «…Мещанин Михаил Кан, по уведомлению курляндского губернатора, состоял агентом при жандармском управлении, но доставляемые им сведения были неверны, и, в общем, он пользовался положением агента в интересах лиц, политически неблагонадёжных».

С записок Клюева были сняты копии, а в Каргополь ушёл запрос «о нравственных качествах и служебных достоинствах Кана». 2 мая пришёл ответ: «Мещанин М. Кан, служа в качестве агента… и будучи крайне любостяжателен, давал неверные сведения для лишнего получения денег, о чём и сообщаю Вашему Высокоблагородию. Полковник Дремлюга».

Так провокатору было отказано в его дальнейших услугах. К этому времени жандармов Российской империи, надо полагать, «достали» многочисленные провокаторы, сочинявшие в своих донесениях что было и чего не было – ради хорошей платы за услуги. При этом сами провокаторы продолжали деятельность бомбистов, террористов, боевиков, агитаторов – так что уже невозможно было определить, где собственно революционер, а где – полицейский агент. Случай с Каном был на поверхности – другие случаи до сих пор не расшифрованы до конца.

«Впервые сидел я в остроге 18 годов от роду (было ему тогда на самом деле 22 года. – С. К.), – вспоминал Клюев в 1923 году, – безусый, тоненький, голосок с серебряной трещинкой.

Начальство почитало меня опасным и „тайным“. Когда перевозили из острога в губернскую тюрьму, то заковали меня в ножные кандалы, плакал я, на цепи свои глядя. Через годы память о них сердце мне гложет…»

После четырёх месяцев в вытегорской тюрьме он был доставлен в петрозаводскую. Причём сначала значился в графе «пересыльные», потом попал в разряд «ссыльных» и после – переведён в «срочные». Последний перевод состоялся 13 июля, а 26-го Клюев вышел на волю.

Кстати говоря, в жандармской анкете отмечено со слов самого Клюева: «Окончил Вытегорское городское училище; был один год в Петрозаводской фельдшерской школе, которую оставил по болезни». Документальное свидетельство этого – протокол заседания педагогического совета фельдшерской школы от 2 июня 1903 года, где упоминается имя будущего поэта. Что же до болезни – разнообразные недуги его уже не отпустят. Домой он вернулся изрядно подорвавшим здоровье.

Однако Клюев вышел из тюрьмы отнюдь не надломленный – готовый возобновлять старые связи, искать новых соратников, продолжать свою борьбу.

Александр Копяткевич, один из руководителей Петрозаводской группы социал-демократов, вспоминал: «Митинги в лесу в 1906 г. привлекли большое количество рабочих… Помню выступление летом 1906 г. на одном из митингов известного поэта Николая Клюева. Он только что был выпущен из Петрозаводской тюрьмы, где просидел 6 месяцев за чтение революционной литературы и „Капитала“ – Маркса (как сам Николай Клюев рассказывал). …после моего выступления о помощи ссыльным он обратился с речью, называя собравшихся: дорогие братья и сёстры, и произвёл своей апостольской речью очень сильное впечатление. В период 1905–1906 гг. Н. Клюевым было написано очень много стихотворений революционного содержания. Мне он подарил более 60 своих революционных стихотворений, которые у меня, к сожалению, не сохранились…»

Из вышеприведённых документов видно, что Клюев сидел отнюдь не за «чтение революционной литературы», а что касается «Капитала» – бесспорно, Николай его читал, но источником его революционных устремлений явно была не эта «библия марксизма». Из «многих стихотворений революционного содержания» до нас дошло меньше десятка, и почти все они были опубликованы в сборниках «Прибой», «Волны» и в журнале «Родная нива». И уже не определишь, сколько из стихотворений, написанных к тому времени, было собственно «революционных».