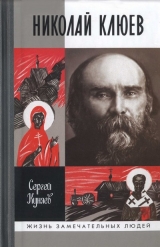

Текст книги "Николай Клюев"

Автор книги: Сергей Куняев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 51 страниц)

Все попытки Городецкого утвердить своё первенство кончились ничем. 5 декабря Игнатов писал Ясинскому: «…я готовлюсь к очищению „Страды“ от Гор<одецкого>. Не надо его… Я не могу дальше молчать. Его пребывание в „Страде“ губительно для неё, и я это докажу. Одним словом, Вы мне верьте, что я действую только для пользы нашей молодой организации…»

Ясинский и не думал возражать. Что же касается Клюева, то ему претили не только Городецкий маскарад и городецкое лицемерие. Он чувствовал глухое, всё нараставшее раздражение от покровительственных похвал самого Ясинского, для которого писатели делились на «верхи» и «низы» при всём желании ликвидировать этот разрыв. Позже Клюев вспоминал: «За меня и за себя Есенин ответ дал. Один из исследователей русской литературы представил Есенина своим гостям как писателя „из низов“. Есенин долго плевался на такое непонятие: „Мы, – говорит, – Николай, не должны соглашаться с такой кличкой! Мы с тобой не низы, а самоцветная маковка на златоверхом тереме России, самое аристократическое – что есть в русском народе“».

* * *

Среди зрителей на вечере «Красы» был и Александр Блок. Ранее, после более чем двухлетнего перерыва он встретился с Клюевым, который предупредил его письмом: «Дорогой Александр Александрович! Я приехал в град Петра на малое время – уехать вновь года на три, не взглянув на вас, мне тяжело…»

Блок не жаждал в то время общения. Он принял один раз Есенина, благожелательно оценил его стихи, но от второй встречи уклонился. Он не принял Ширяевца, приехавшего в Петроград, лишь передал тому через горничную книгу с дарственной надписью, на что Ширяевец чрезвычайно обиделся.

Но Клюеву отказать не мог. Клюев пришёл к Блоку вместе с Есениным – и беседа их продолжалась пять часов.

«21 октября, – записал Блок. – Н. А. Клюев – в 4 часа с Есениным (до 9-ти). Хорошо».

Это «хорошо» дорогого стоит, если учесть смутное душевное состояние и увеличившуюся замкнутость Блока в то время. Он отдыхал и понемногу оттаивал во время встречи, слушая рассказы гостей, внимая их стихам.

О Блоке они много и долго разговаривали друг с другом. Клюев поведал свою историю взаимоотношений с любимым поэтом. Есенин рассказал, как он рвался именно к Блоку – чтобы тот первый услышал его стихи, дал наставления, направил на верный путь. Он мог показать Клюеву и письмо Блока, где тот, обращаясь к Сергею, писал: «За каждый шаг свой рано или поздно придётся дать ответ, а шагать теперь трудно в литературе, пожалуй, всего труднее. Я всё это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унёс и чтобы болото не затянуло…»

Думается, что в этих беседах они и выработали своеобразную тактику своего дальнейшего поведения. Первоначальные рассказы Есенина в разных домах о том, как он был принят Блоком, вызывали не то чтобы недоверие, а шёпот за спиной: дескать, наплёл чего-нибудь парень, обманом пробрался… Этот мнимый «обман» друзья и решили как следует разукрасить: кушайте, господа хорошие! Внимайте, как Клюев прикинулся маляром, пришёл к Блоку стены красить, да песни олонецкие запел, а поэт, поражённый, тут же позвал его к себе. А сам Есенин – так вообще с «чёрного хода» появился, нежданно-негаданно и – р-р-раз! – к Блоку в кабинет. И – очаровал. И сразу пошёл завоёвывать Петроград.

Сочиняли – и сами смеялись. И едва ли думали, что потащится эта «липа» из дома в дом, а потом на полном серьёзе войдёт в мемуарные сочинения… Но как же легко и весело придумывалось!

Блоку было хорошо – и им самим тогда было хорошо от встречи с ним. По-иному сложилось, когда 25 декабря они приехали в Царское Село – в гости к Гумилёву и Ахматовой.

Через много лет Ахматова, разглядывая рисунок Владимира Юнгера, сделанный с натуры 7 октября, рассказывала под запись Александру Ломану: «Вот сейчас, глядя на этот портрет, я невольно вспоминаю те, теперь уже далёкие времена. Именно ТАКИМ приезжал ЕСЕНИН ко мне в Царское Село в рождественские дни 1915 года. Видимо, это было на второй или третий день Рождества, потому что он привёз с собой рождественский номер „Биржевых ведомостей“. Немного застенчивый, беленький, кудрявый, голубоглазый и донельзя наивный, ЕСЕНИН весь сиял, показывая газету. Я сначала не понимала, чем было вызвано это его сияние. Помог понять, сам не очень мною понятый, его „вечный спутник“ Клюев.

– Как же, высокочтимая Анна Андреевна, – расплываясь в улыбку и топорща моржовые усы, почему-то потупив глазки, поворковал, да, поворковал сей полудьяк, – мой Серёженька со всеми знатными пропечатан, да и я удостоился.

Я невольно заглянула в газету. Действительно, чуть ли не вся наша петроградская „знать“, как изволил окрестить широко тогда известных поэтов и писателей Клюев, была представлена в рождественском номере газеты… Иероним Ясинский умудрился в один номер газеты, как в Ноев ковчег, собрать всех, даже совершенно несовместимых, не позабыв и себя…»

Ахматова вспоминала именно о Есенине – Клюев остался лишь фоном, да ещё как «не очень мною понятый»… Она рассказывала, как Есенин читал «Край родной! Поля, как святцы…», «Тебе одной плету венок…», «Шёл Господь пытать людей в любови…» Специально задержалась на корректной полемике с Есениным: «Он знал мои стихи и, прочитав наизусть несколько отрывков, сказал, что ему нравится – уж очень красивые и „о любви много“, только жаль, что много нерусских слов. Я парировала „удар“ и сказала, что в его стихах много таких русских слов, которые разве что на Рязанщине знают». И заключила воспоминания об этой встрече симптоматичной фразой: «Есенин и Клюев были для меня <…> (в машинописной копии текста эти слова на французском языке отсутствуют. – С. К.) и весь склад их мышления мне тогда был чужд».

Клюев привёл Есенина в дом к Ахматовой по просьбе друга, жаждавшего познакомиться с Анной Андреевной. Как можно понять из её воспоминаний – говорил в основном Есенин. Ни Ахматова, ни Гумилёв к общению особо не были расположены. Клюев – и это опять же читается между строк – был встречен если не холодом, то и без особой сердечности. О разрыве в Цехе поэтов они все хорошо помнили. И полемика Ахматовой с Есениным рикошетом била и в Клюева: о вечере «Красы», об исполнении «Беседного наигрыша» супруги были наслышаны, да и последние клюевские стихи не вызывали у них ничего, кроме отторжения. «Чуждость» тогдашней поэзии и Клюева, и Есенина Ахматова лишний раз не преминула подчеркнуть. А тогда было дарение книг с короткими дарственными надписями и почти надменное прощание.

И совершенно иным получилось знакомство ещё с одной известнейшей женщиной той эпохи – великой русской певицей Дежкой Винниковой, известной как Надежда Васильевна Плевицкая.

* * *

«Господа Плевицкие» – так назвал свою статью о вечере «Красы» литератор Николай Лернер, уничижительно сравнивая поэтов с певицей, «русский стиль» которой он не принимал, что называется, на дух.

Познакомились друзья с Надеждой 19 октября на её концерте, где она исполняла свой коронный репертуар, неизменно вызывавший овации зала.

Помню, я ещё молодушкой была.

Наша армия в поход далёкий шла.

Вечерело – я стояла у ворот,

А по улице всё конница идёт.

И «Лучинушка», и «Липа вековая», и «По диким степям Забайкалья…», и «Среди долины ровныя…». Русская песня, петая на необъятных просторах, покоряла, брала за душу, а голос певицы, мастерство её исполнения лишь усиливали выразительность слога и мелодии.

«Она стояла на огромной эстраде, близко от меня, – писал А. Кугель, – …в белом платье, облегавшем стройную фигуру, с начёсанными вокруг всей головы густыми чёрными волосами, блестящими глазами, большим ртом, широкими скулами и круто вздёрнутыми ноздрями… Она пела… не знаю, может быть, и не пела, а сказывала. Глаза меняли выражение, движения рта и ноздрей были – что раскрытая книга… Говор Плевицкой – самый чистый, самый звонкий, самый очаровательный русский говор… У неё странный оригинальный жест, какого ни у кого не увидишь: она заламывает пальцы, сцепивши кисти рук, и пальцы эти живут, говорят, страдают, шутят, смеются…»

Клюев слушал – и не отводил повлажневших глаз.

Уже в эмиграции вспоминала Плевицкая о своём знакомстве с ним: «После сбора ко мне в уборную пришёл военный министр Сухомлинов… Тогда же тихой, вкрадчивой поступью пошёл ко мне и поэт-крестьянин Н. Клюев.

Мне говорили, что Клюев притворяется, что он хитрит. Но как может человек притворяться до того, чтобы плакать.

Я пригласила его к себе, и Н. Клюев бывал у меня».

Им было о чём поговорить друг с другом. И он, и она пришли к славе и известности из тех самых народных «низов», что стали объектом пристального внимания столичной интеллигенции. И он, и она в отроческие годы побывали за монастырскими стенами и покинули их и, возможно, Дежка рассказала Николаю об этой странице своей жизни.

Николай поведал о своей матери, о горьком своём сиротстве, а Надежда сердечно пыталась утешить, как могла. Она, не любившая петь ни на каких приёмах за пределами сцены (её трясла лихорадка за кулисами от напряжения, а после концерта она теряла все силы), здесь, в атмосфере нежной дружеской беседы, негромко заводила протяжное, слышанное и запомненное на родимой Курщине:

Дунай речка, Дунай быстрая,

Бережёчки сносит.

Размолоденький солдатик

Полковника просит:

Отпусти меня, полковник,

Из полку до дому.

Рад бы я, рад бы отпустити,

Да ты не скоро будешь,

Ты напьёшься воды холодной,

Про службу забудешь…

«Что-то затаённое и хлыстовское было в нём, – вспоминала Плевицкая Клюева, – но был он умён и беседой не утомлял, а увлекал, и сам до того увлекался, что плакал и по-детски вытирал глаза радужным фуляровым платочком.

Он всегда носил этот единственный платочек.

Также и рубаха синяя, набойчатая, всегда была на нём одна. Я ему подарила сапоги новые, а то он так и ходил бы в кривых голенищах, на стоптанных каблуках.

Иногда он сидел тихо, засунув руки в рукава поддёвки, и молчал. Он всегда молчал кстати, точно узнавал каким-то чутьём, что его молчание мне нужнее беседы».

Как-то Клюев привёл к Надежде Есенина. Тот читал стихи, в которых Плевицкая учуяла «подражание Клюеву» (это было, впрочем, не подражание, а свои вариации на клюевские мотивы – иначе тогда и быть не могло), а потом за обедом стал подтрунивать над Николаем. Тот втягивал голову в плечи, опускал глаза и тихо произносил, как бы про себя:

– Ах, Серёженька, еретик…

Видно, что насмешки Есенина касались сокровенного – их общего жизненного и литературного пути. Сергей рос не по дням, а по часам, всё более ощущал свою «самость»… Но было здесь и другое. И Чернявский, и некоторые другие мемуаристы вспоминали, что излишние проявления нежности Клюева по отношению к Есенину вызывали у последнего приступы отторжения. Объяснение находилось тут же (и бытует по сей день, и автор настоящей книги пошёл однажды у него на поводу): физиологическое влечение, смешанное с ревностью. Как писал Чернявский, «Клюев совсем подчинил нашего Сергуньку» …А дальше – пуще: «С совершенно искренним и здоровым отвращением говорил об этом Сергей, не скрывая, что ему пришлось физически уклоняться от настойчивых притязаний „Николая“ и припугнуть его большим скандалом и разрывом, невыгодным для их общего дела»… И доходило до того, со слов Есенина, что «Клюев ревновал его к женщине, с которой у него был первый – городской – роман. „Как только я за шапку, он – на пол, посреди номера (это было во время поездки в Москву. – С. К.), сидит и воет во весь голос по-бабьи: не ходи, не смей к ней ходить!..“»

Впрочем, тот же Чернявский тут же делал оговорку: «Повторяю, однако, что в иной – более глубокой – сфере сознания Сергей умел относиться к Клюеву по-другому…»

«Более глубокая сфера сознания», согласимся, имеет куда большее значение. А что касается остального…

Клюев в своих приступах нежности мог и перегнуть палку – что заставляло Есенина подозревать патологию и соответственно реагировать. Но, думается, всё же суть здесь в ином. И понять это поможет человек, кардинально далёкий от Есенина и тем более от Клюева – ненавистный им футурист, поэт, с которым они познакомились то ли на квартире Фёдора Сологуба, то ли у Юрия Дегена.

«В первый раз я его (Есенина. – С. К.) встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками… Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет своё одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским… Как человек, уже в своё время относивший и отставивший жёлтую кофту, я деловито осведомился относительно одёжи:

– Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.

Что-то вроде:

– Мы, деревенские, мы этого вашего не понимаем… мы уж как-нибудь… по-нашему… в исконной, посконной…

Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны…

Уходя, я сказал ему на всякий случай:

– Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убеждённой горячностью. Его увлёк в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться…»

Маяковский был человеком грубым, но не был человеком тупым. Он обладал определённой проницательностью, о чём свидетельствуют его некоторые проговоры. Такой же проговор таится и здесь: «как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку»… Если убрать уничижительный эпитет, да и вообще проигнорировать всю издевательскую шаржированность данной сцены, придётся признать: определение более чем точное.

Клюев вёл себя по отношению к Есенину именно «как мамаша», которая и поясок завяжет, и рубашку поправит, и волосы пригладит, и окинет пристальным взглядом, как выглядит «сынок», и обнимет и поцелует лишний раз, и истерику закатит – чтобы не дай Бог не связалось любимое «дитятко» с порочной девкой… Подобная опека и так однажды становится чересчур обременительной, а уж когда она исходит от мужчины – вообще в голову придёт невесть что, от чего только и отбрыкиваться руками и ногами, да с насмешкой, смешанной с отвращением, рассказывать об этом приятелям… Но если откинуть разного рода пошлые подозрения – ситуация достаточно серьёзная.

Для Клюева новый облик Есенина не имел ничего общего с повсеместно охватившей «культурное общество» театральностью. В его глазах это был отнюдь не маскарад. Сам великолепный актёр, для которого личины, надеваемые перед публикой, были тяжким и – увы – необходимым гнётом, он больше всего ценил именно соответствие внешнего и внутреннего. Поэтический мир Есенина, развивавшийся на его глазах, находил для Николая адекватное воплощение во внешнем облике собрата. Он именно по-матерински (не зря в нём самом усматривалось что-то «бабье») заботился об этом гармоничном соответствии, которое должно было проявляться во всём, включая поведение на людях. Тем более если у одних подобный стиль вызывает сладенькое умиление, а у других – отталкивание, смешанное чуть ли не с ненавистью. Народный поэт должен нести себя соответственно, учитывая реакцию окружающих и чутко внутри себя реагируя на неё, понимая – кто друг, а кто враг – но не подлаживаясь и не сходя с истинного пути. Николаю самому стоило большого труда обрести себя в яркой, чудодейственной и порочной атмосфере литературной столицы, и он делал всё от него зависящее, чтобы Есенин не потратил лишние силы на преодоление тех ям, которые довелось преодолеть ему самому.

(Поведение Клюева мне во многом стало понятно, когда я познакомился со своим гениальным современником – писателем-историком Дмитрием Балашовым, как никто умевшим своим пером ухватить суть и выписать краски русских XIV–XV веков. Все знавшие его помнят: он появлялся исключительно в расшитой косоворотке, шароварах и смазных сапогах. И никому в голову не приходило усмотреть в этом какой-либо маскарад. Наоборот – неизгладимое впечатление производила абсолютная органика в каждом его движении, слове, детали костюма. Казалось, что он пришёл оттуда, где пребывает и общается с давно ушедшими из земного мира, но пребывающими в ином времени и пространстве героями прежних эпох. Появился ненадолго, по необходимости, чтобы потом снова нырнуть в бездонные глуби, уйти за туманную дымку времени…)

Если бы рядом с Есениным – представим себе такую абсолютно невозможную ситуацию – не было бы Клюева и он по какой-либо причине поддался бы на «заманки» Маяковского и пошёл бы за ним – он бы погиб как поэт. Во всяком случае, того Есенина, которого мы знаем, не было бы в помине. И Клюев это прекрасно понимал, и Есенин если не осознавал в полной мере, то чувствовал. Отсюда и «лампадное масло», и «исконное… посконное…». Дескать, вы с нами на своём языке говорите, а мы поговорим на своём…

А дабы не углубляться в то, во что углубляться не стоит, лучше привести дарственные надписи на фотоснимках, которыми обменялись друзья.

«Сергею Есенину. Прекраснейшему из сынов крещёного царства, моему красному солнышку, знак любви великой – на память и здравие душевное и телесное. 1916 г. Н. Клюев».

И – ответ Есенина: «Дорогой мой Коля! На долгие годы унесу любовь твою. Я знаю, что этот лик заставит меня плакать (как плачут на цветы) через много лет. Но это тоска будет не о минувшей юности, а по любви твоей, которая будет мне как старый друг. Твой Серёжа. 1916 г. 30 марта. Пт.».

Любому неиспорченному взгляду очевидны нежность и любовь в духе людей, которые стали друг другу родными подушам.

Но вернёмся к Надежде Плевицкой.

* * *

Она не просто сдружилась с Клюевым. Они стали делать общее дело. Весной 1916 года Николай вместе с Надеждой отправились в концертную поездку по России – Витебск, Минск, Могилёв, Гомель, Киев, Орёл, Тамбов, Пенза, Сызрань, Двинск. В афишах Клюев значился как «народный поэт – сказатель былин». Некоторые концерты проходили в прифронтовой полосе, когда на железнодорожные пути, подходящие к городу, падали бомбы и снаряды.

В мае по нездоровью Плевицкой концертное турне прервалось, а следующая поездка состоялась уже в ноябре – декабре того же года. Сначала юг России и Кавказ – Баку, Тифлис, Владикавказ, Армавир, Ставрополь, Екатеринодар, Ростов-на-Дону, Новочеркасск. Потом Москва, Нижний Новгород, Владимир, Тверь… Все концерты проходили с неизменным успехом и благожелательной прессой.

«Голубь мой, – писал Клюев Ширяевцу из Армавира в Ташкент. – Я на Кавказе. Спасибо за „Запевку“ (книга Ширяевца. – С. К.). Может, доеду до тебя…» Так и не доехал и уже из Петрограда писал в следующем письме: «Я был на Кавказе и положительно ошалел от Востока. По-моему, это красота неизречённая. Напиши мне, можно ли у тебя пожить хоть месяц?»

В это же пребывание Клюева с Плевицкой на Кавказе произошло событие, которое не могло не явиться тяжким знамением для Николая. Попутно он печатал стихи в газетах посещаемых городов и, естественно, читал, что пишут о их совместных с Надеждой выступлениях. И вот что довелось ему прочесть в «Закавказской речи» от 17 ноября.

«Смерть поэта Верхарна.

Из Руана сообщают в Париж.

14 ноября бельгийский поэт Верхарн, прибывший в Руан в воскресенье для прочтения лекции, возвращался в Париж с поездом в 16 часов со станции на Зелёной улице. Намереваясь сесть на тронувшийся поезд, Верхарн от толчка поскользнулся и упал под колёса вагона. Он был поднят умирающим в страшно изуродованном виде».

Несчастный случай… Но для Клюева, хорошо знавшего стихи бельгийского классика, – это не случайность. Волей-неволей вспомнились верхарновские строки стихотворения «К будущему»:

Поля кончают жизнь под страшной колесницей,

Которую на них дух века ополчил,

И тянут щупальцы столица за столицей,

Чтоб высосать из них остаток прежних сил.

Фабричные гудки запели над простором,

Церковные кресты марает чёрный дым,

Диск солнца золотой, садясь за косогором,

Уже не кажется причастием святым!

Это – прямое созвучие с Клюевым, с его предчувствием «лиха и гибели во мгле» от «Чугунки»… Европейский собрат, предупреждавший человечество о наступлении «страшной колесницы», погиб от неё сам… Вот тут впору и поразмыслить – насколько творимое Николаем не имеет отношения к «общечеловеческому»…

* * *

Семнадцатого марта 1915 года министр внутренних дел правительства Российской империи утвердил устав «Общества возрождения художественной Руси». В уставе общества формулировалась как необходимость его создания, так и стоящие перед ним насущные задачи: «…ещё нигде не осознавалась общая задача такого возрождения художественного быта древней Руси, которое могло бы дать широким кругам общества побудительный толчок к отказу от иностранных заимствований, предпочтению русских образцов, и далее – ознакомив всех с высоким достоинством этих последних, заставить изучить, а следовательно – и полюбить их, дало бы новую жизнь русскому самобытному творчеству для преемственного возрождения давно забытого прошедшего. С последней именно целью учреждается „Общество возрождения художественной Руси“…

1. „Общество возрождения художественной Руси“ имеет целью распространение в русском народе широкого знакомства с древним русским творчеством во всех его проявлениях и дальнейшее преемственное его развитие в применении к современным условиям. Деятельность Общества распространяется по всей России.

2. Для достижений указанной цели Общество имеет в виду… распространять сведения о художественной стороне церковного и гражданского быта древней Руси и возбуждать к ней общественное внимание путём устройства чтений и бесед, а равно – путём издательства, заботясь при этом о чистоте русской разговорной речи и книжного языка».

Николай II направил председателю Общества князю А. А. Ширинскому-Шихматову Высочайшую телеграмму: «Сердечно приветствую добрый почин учредителей общества, желаю быть осведомлённым о всех его трудах и успехах. Николай».

Штаб-офицер для поручений при коменданте Царскосельского дворца, лейб-гвардии Павловского полка полковник Дмитрий Николаевич Ломан стал одним из администраторов и организаторов Общества и осенью того же года, познакомившись с Николаем Клюевым и Сергеем Есениным, стал вынашивать план выступления «сказителей», как он их называл, живых носителей «древнего русского творчества» в его современных «проявлениях» – при дворе.

Легко сказать – познакомившись… Это «знакомство» было организовано, и организатором его был не кто иной, как Григорий Распутин.

«Милой, дорогой, присылаю к тебе двух парешков. Будь отцом родным, обогрей. Робяты славные, особливо этот белобрысый. Ей-Богу, он далеко пойдёт» – такое сопроводительное письмо Распутин отправил с «робятами» Ломану.

Так что несколько в иной последовательности протекал клюевский вояж, нежели описан он в 1922 году в «Гагарьей судьбине».

«В Питере на Гороховой бес мне помехой на дороге стал. Оболочен был нечистый в пальто с воротником барашковым, копыта в калоши с опушкой упрятаны, а рога шапкой „малоросс“ накрыты. По собачьим глазам узнал я его.

„Ты, – говорит, – куда прёшь? Кто такой и откуда?“

„С Царского Села, – говорю, – от полковника Ломана… Григория Ефимовича Новых видеть желаю… Земляк он мой и сомолитвенник…“»

К «земляку и сомолитвеннику» Клюев пришёл до Ломана, будучи уже, по его собственным словам, знакомым с Распутиным, дорогу к которому ему теперь загораживал «бес» – царскосельский привратник. А Клюев и здесь зрел сущность за оболочкой.

«В горнице с зеркалом, с образом гостинодворской работы в углу, ждал я недолго. По походке, когда человек ступает на передки ног, чтобы лёгкость походке придать, учуял я, что это „он“. Семнадцать лет не видались, и вот Бог привёл уста к устам приложить. Поцеловались попросту, как будто вчера расстались.

„Ты, – говорит, – хороший, в чистоте себя соблюдаешь… Любо мне смирение твое: другой бы на твоём месте в митрополиты метил… Ну да не властью жив человек, а нищетой богатной!“

Смотрел я на него сбоку: бурые жилки под кожей, трещинка поперёк нижней губы и зрачки в масло окунуты. Под рубахой из кручённой китайской фанзы – белая тонкая одета и запястки перчаточными пуговками застёгнуты; штаны не просижены. И дух от него кумачный…»

Клюеву важна каждая деталь и одежды, и обихода. Как заново всматривается он в давнего знакомца и «сомолитвенника» и отмечает про себя его слова, что на месте Клюева другой «в митрополиты бы метил»… А глядя на Распутина, подумаешь: тут не «митрополит», тут – выше бери…

Всё подмечает Клюев: и столик с дешёвыми бумажными салфетками, и иконы не истинные, «лавочной выработки», и истинную «серебряную лампадку»… И в самого Распутина всматривается внутренним зрением, понимая, что тот так же видит и его.

«Перед пирогом с красной рыбой перекрестились на образа, а как „аминь“ сказать, внизу или вверху – то невдогад – явственно стон учуялся.

„Что это, – говорю, – Григорий Ефимович? Кто это у тебя вздохнул так жалобно?“

Лёгкое удивление и как бы некоторая муть зарябила лицо Распутина.

„Это, – говорит, – братишко у меня тебе жалуется, а ты про это никому не пикни, ежели Бог тебе тайное открывает… Ты знаешь, я каким дамам тебя представлю? Ты кого здесь в Питере знаешь? Хошь русского царя увидеть? Только пророчествовать не складись… В тебе ведь талант, а во мне дух!..“»

Нет, Клюев не хочет видеть царя… Дамам он позже будет представлен, но сейчас отмечает, как Распутин пытается распределить «роли» на будущую встречу, дабы Клюев его не «заслонил»… Других нечего опасаться. А этот – может.

И понимает распутинское беспокойство Клюев. И переводит разговор на другое.

«Неладное, – говорю, – Григорий Ефимович, в народе-то творится… Поведать бы государю нашу правду! Как бы эта война тем блином не стала, который в горле комом становится?..»

Знает ведь, кому говорит. Чует отношение Распутина к длящейся второй год войне (а ведь могло распутинское слово предотвратить роковой шаг ещё год назад – да вовремя на него покушение было устроено), и сам Клюев, очнувшийся от первоначального военного угара, уже написавший «Нивушку-чернёшеньку» и «Покойные солдатские душеньки…», переживал всё происходящее как предапокалиптическое время. Распутину на больную мозоль наступил – и тот среагировал. И сам перевёл разговор.

«Я и то говорю царю, – зачастил Распутин, – царь-батюшка, отдай землю мужикам, не то не сносишь головы!»

Ой ли! Зная отношение Николая II к частному землевладению, сунулся бы Распутин к нему с такой речью? А мог и сунуться. Ведь когда приставали к нему репортёры различных газет – прямо им отвечал: «Интересуюсь я теперь мужичком, от него всё. Вот построили вокзал. Хороший вокзал… А где же мужички? Их под лавку загнали. А ведь деньги-то они давали на постройку.

Вот вы все пишете про меня небылицы, врёте, а я ведь за мужичков… Мы теперь решили ставить архиереев из мужичков. Ведь на мужицкие деньги духовные семинарии строятся…

На чём Россия держится?.. На мужике. Вот закрывают кабаки – два закроют, а один откроют, а мужики тащат да тащат деньги… Поеду в Петербург, буду стараться за мужичков…

Ты вот что, дорогой, напиши, коль ты так уж писать хочешь… вот что: всяка аристократия мужиком питается… Мужичок – есть сила и охрана аристократии-то. Мужичок – знамя, и знамя это всегда было и всегда будет высоко…»

Но сейчас перед ним не царь и не газетный корреспондент, а Клюев, отношение которого к «землице Божьей» знает Григорий Ефимович. И подыгрывает, не лицемеря. Ибо сам понимает – это последняя и единственная возможность предотвратить грядущий пожар. Упование. В общем-то, уже несбыточное.

И опять всё видит Клюев. И снова пытается говорить о другом.

«Старался я говорить с Распутиным на потайном народном языке о душе, о рождении Христа в человеке, о евангельской лилии, он отвечал невпопад и наконец признался, что он ныне „ходит в жестоком православии“. Для меня стало понятно, что передо мной сидит Иоанн Новгородский, заклявший беса в рукомойнике, что стон, который я слышал за нашей молитвой перед пирогом, суть жалоба низшей пленённой Распутиным сущности.

Расставаясь, я уже не поцеловал Распутина, а поклонился ему по-монастырски…»

И уже обозначив отчётливую дистанцию между собой и Распутиным, проведя незримую и непереходимую черту, привёл к нему Клюев Есенина, который, судя по всему, чрезвычайно понравился «старцу», больше, чем его «сомолитвенник», – и получили они тогда рекомендательное письмо к полковнику Ломану. А тот взялся за дело по-хозяйски.

По донесениям филёров, Дмитрий Николаевич Ломан с октября 1914-го по декабрь 1916 года посещал Распутина 19 раз. И тут – хочешь не хочешь – задашь вопрос: какую роль он играл в дворцовой интриге вокруг «старца»?

Сын Д. Н. Ломана вспоминал, как «появился Клюев, такой же благостный, каким я привык его видеть. Он мне напоминал попа-расстригу, а они у нас тоже время от времени появлялись. На этот раз Клюев был не один. С ним пришёл молодой кудрявый блондин в канареечного цвета рубахе и русских цветных сапогах на высоченном каблуке. Я на него взглянул, и мне показалось, что этот парень похож на Ивана-царевича, словно он только сошёл с серого волка».

Сам полковник Ломан устраивал чтение (по отдельности) Николая Клюева и Сергея Есенина перед императрицей Александрой Фёдоровной. Клюев в «Гагарьей судьбине» вспоминал об этом чтении без особого восторга: «Как меня учил сивый тяжёлый генерал, таким мой поклон русской царице и был: я поклонился до земли, и в лад моему поклону царица, улыбаясь, наклонила голову. „Что ты, нивушка, чернёшенька…“, „Покойные солдатские душеньки…“, „Подымались мужики-пудожане…“, „Песни из Заонежья“ цветистым хмелем сыпались на плеши и букли моих блистательных слушателей.

Два раза подходила ко мне царица, в упор рассматривая меня. „Это так прекрасно, я очень рада и благодарна“, – говорила она, едва слышно шевеля губами. Глубокая скорбь и какая-то ущемлённость бороздила её лицо.

Чем вспомнить Царское Село? Разве только едой да дивным Феодоровским собором. Но ни бархатный кафтан, в который меня обрядили, ни раздушенная прислуга, ни похвалы генералов и разного дворового офицерья не могли размыкать мою грусть, чувство какой-то вины перед печью, перед мужицким мозольным лаптем».

А ещё раньше, в январе 1916 года, Клюев и Есенин выступали перед великой княгиней Елизаветой Феодоровной сначала в Марфо-Мариинской обители, а потом в её московской резиденции, и получили от неё по экземпляру Евангелия и серебряные образки с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и святых Марфы и Марии…

Послушаем снова самого Клюева: «Гостил я и в Москве, у царицыной сестры Елизаветы Феодоровны. Там легче дышалось и думы светлее были… Нестеров – мой любимый художник, Васнецов на Ордынке у княгини запросто собирались. Добрая Елизавета Феодоровна и простая, спросила меня про мать мою, как её звали и любила ли она мои песни. От утончённых писателей я до сих пор таких вопросов не слыхал».