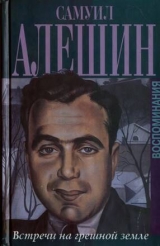

Текст книги "Воспоминания "Встречи на грешной земле""

Автор книги: Самуил Алешин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)

12. Индюк и Ходынка

За все время пребывания в Колонии два события особо запечатлелись в моей памяти. Это взрыв Ходынских пороховых складов и Индюк.

Я поделюсь с вами своими впечатлениями в порядке их возникновения.

Мой отец, как и врачи – отцы других детей, работал в Москве и приезжал к нам в Колонию иногда на воскресенье. В субботу вечером мы – группа матерей с ребятами – обычно отправлялись встречать наших отцов на набережную Москвы-реки, куда приходил паром с той стороны. Но на этот раз время близилось к заходу солнца, а парома не было. Тогда наши мамы решили, что

отцам почему-то пришлось остаться в городе, и мы все повернули обратно.

Ходынские пороховые склады были расположены как раз по другую сторону реки, но вдалеке.

Так как от речки до Колонии идти было долго, то, когда мы дошли, стало почти темно. И вот тут начали рваться пороховые склады. Шум от взрывов был значительный, но гораздо более страшным оказалось возникшее зрелище. Далеко на горизонте, откуда мы пришли, как бы началось извержение вулкана. Черно-алые столбы стали медленно подыматься над землей, а затем распускаться, как гигантские огненные кусты. И там же все стало заволакиваться дымом.

Всю ночь непрерывно рвались склады, и на утро небо в той стороне было черным. С окрестных деревень в Колонию начали прибегать перепуганные крестьяне, и им выдавали у нас вату – затыкать уши. Что касается меня, то все происходящее вызывало в моей душе смесь ужаса и восторга. Нашу семью, да и не только нашу, тревожила одна мысль: не настигли ли эти события наших отцов, когда они находились уже на пути к нам. Но связи с городом не было (она оказалась нарушенной), и матери успокаивали друг друга как могли.

Отец приехал на следующей неделе, когда уже все было кончено. Оказалось, от этих взрывов в Москве даже кое-где вылетели стекла. Отец бросился было к нам, но даже на дальнем подходе все уже было перекрыто, и никого к реке не пускали. Силой взрыва много снарядов разбросало далеко по окрестностям. Они врезались в землю и не все разорвались. Так что еще долго нам внушали быть осторожными и ни в коем случае не касаться их, а не то разорвет как якобы уже кого-то. Не знаю, так ли было на самом деле, но когда надо в воспитательных целях что-либо приврать, то взрослые, как правило, не останавливаются перед этим.

Такова история с Ходынкой.

Теперь об индюке. Тут, конечно, возникли совсем иные переживания.

Нашей пищей обычно в то время была пшенная каша. Иногда со сладкой подливкой, иногда без, но так или

иначе, а ее присутствие в меню оказывалось постоянным. Каждый из нас имел свою эмалированную миску, в которую ему и шлепали кашу. На мисках были изображены цветы. На моей – василек. И это именно так, а не иначе, ибо сия миска у меня сохранилась, и мне в нее иногда так же кладут неизменную пшенную кашу, к которой, представьте, у меня не только не исчезло доброе чувство, но даже выросла любовь, – очевидно, уже на всю жизнь.

Время тогда было голодное, и к чести наших руководителей Колонии надо сказать, что хотя пища и страдала однообразием, зато можно было иногда получить добавку.

Кроме пшенной каши, давался, само собой, также и суп, но тоже пшенный. Итак, она была на обед, ужин и завтрак, а потому, честно сказать, немного приелась, что ни в коей мере не противоречит сказанному выше. Ибо во время войны я вновь почувствовал к пшенной каше нежность, которую питаю до сих пор.

Но в те дни мы относились к ней без уважения. А потому можете себе представить, какой фурор произвела на всех весть, что нас на обед ожидает индюшатина.

Я уж не помню, каким образом эта весть распространилась. Возможно, ее носителем был запах жареного из кухни, который не только взволновал, но и опьянил всю Колонию.

В тот знаменательный день, когда все узнали, что на обед будет индейка, мы перед трапезой почувствовали себя взволнованными ожиданием чего-то значительного. Взрослые были сосредоточены, а дети нетерпеливы. Наши челюсти как бы заранее приготовились к великолепной работе.

И вот наконец раздался гонг к обеду. Обычно шумный зал был на этот раз торжественно тих. Все сидели почти неподвижно, глядя поверх своих мисочек. А затем началась раздача, и каждый получил по кусочку с румяной поджаренной кожицей.

Гарниром к индюшатине была наша родная пшенная каша, и это как бы возвращало нас к действительности. Но мы ее приняли с той доброжелательностью, с какой принимают зрители даже посредственную игру своих провинциальных артистов, выступающих совместно с приезжей на гастроли знаменитостью.

13. Готовимся к зиме. Печка

В 1921 году мы вернулись из Колонии в Москву. В квартире (на Пушечной) было холодно: отопление не работало уже несколько лет, и наш дом промерз основательно. Надо было оборудовать квартиру на зиму, ставить печку, доставать и подвешивать трубы, обзаводиться дровами.

Печку скоро приобрели – круглую, невысокую, чугунную колонку, – из тех, что тогда называли «буржуйками». Трубы отец с нами на саночках привез от Ильинских ворот, где тогда было нечто вроде рынка этими предметами. Количество потребных труб и колен к ним тщательно высчитывалось неоднократными измерениями. Результаты получались пугающе разные, так что отец выбрал оптимальный вариант. Тем не менее, когда пришел печник и начал трубы подвешивать, то оказалось, что все-таки не хватает еще двух метров и одного колена.

Наконец дыры в стенах были пробиты, печка установлена, трубы к потолку подвешены, и печку затопили. Но хотя печник божился, что дымить не будет, дым заполнил всю комнату, а также наши легкие. Свалив все на качество дров, печник взял без зазрения совести чудовищно большой гонорар и удалился, промямлив про дым: «А ён уйдет. Ет только сперва. Пока дух в ей и в дровах сырой».

Тем не менее и в последующие дни дым не уменьшался. Пришлось найти другого печника, который сразу заявил: ничего удивительного, что печь дымит, нет. Было бы странно, если бы не дымила. А причина в том, что «и печь дерьмо, и тот печник дерьмо. Ему бы надо руки-ноги поломать. А печь выбросить. В ей тяги не будет».

Он полностью дискредитировал самую идею чугунной печки, ибо она хоть и быстро нагревалась, но столь же скоро остывала. И тогда, сказал он моим родителям, «будете сидеть и зубами лязгать». Он предложил сложить кирпичную печку совершенно оригинальной, ему принадлежащей конструкции, в которой тяга будет такая, что «собаку вытянет».

Такая перспектива показалась родителям соблазнительной, и они выдали ему аванс для приобретения необходимых материалов. На следующий же день он обещал приступить к работе. Но не пришел. А ночью мы были разбужены стуком в наружную дверь, что в те тревожные времена могло означать что угодно, вплоть до визита грабителей, не стеснявших себя предосторожностями. Поэтому, приняв ряд мер самозащиты, родители подошли к двери и осведомились, кто так яростно стучит. В ответ раздалось всхлипывание.

Дверь была открыта, и перед ними предстал печник. Он был багров и извергал не только упомянутые звуки, но и заметный запах алкоголя. Он качался, что мешало установить смысл звуков. Наконец родители поняли, что они означают угрызение совести в связи с состоянием, в котором он находился. Но одновременно – хоть и немного запоздалую готовность немедленно приступить к работе. Так как с ним не было необходимого инструмента и материалов, то родители нашли выход: дескать, поздний час, а потому лучше перенести начало работы на следующий день.

И что же? Он на самом деле пришел утром, трезвый и мрачный. Был насуплен и неразговорчив. Не счел нужным принести извинения за ночной визит, а также не проявил намерения вспомнить пережитые им моменты блаженства. Зато явился, держа в руках два ведра с глиной. Затем исчез и вернулся с кирпичами и еще трижды ходил за ними, что раз от разу делало его пессимистичней и деловитей – два состояния, связанные у него, очевидно, между собой.

Складывая печку, печник дымил из самокрутки, толщиной с полено, причем качество махорки было таково, что человек дурел от одного ее запаха.

Печку он сложил быстро и легко. В ней имелись сложные ходы, которые и должны были обеспечить мифическую тягу, а также сохранение тепла надолго. Кроме того, он устроил в печке духовку, две конфорки и три дверцы. И все это он создал из сорока восьми кирпичей, что было на самом деле чудом.

Перед тем как опробовать печку, мы минут двадцать проветривали комнату, так как в том дыме, который

развел печник своей самокруткой, потерялся бы дым любой печки.

Печку затопили. Подожгли бумагу, затем стружки, потом огонь перекинулся на мелкие поленца. Затрещало в трубе, мы закрыли дверцу, и в печке уютно загудело. Дыма не было!

Печник угрюмо посмотрел на нас, положил гонорар в карман, сумрачно кивнул и ушел. А среди ночи снова раздался знакомый стук. Это был печник. На этот раз, услышав за дверью знакомый всхлип, никто не испугался. Так как печка работала безукоризненно, папа вручил ему добавку. Всхлипнув еще раз, печник удалился покачивающейся походкой. Его лицо на этот раз имело синеватый оттенок.

14. Скрипка и рояль

Печка работает, дыма нет, но с труб капает сажа. Капает в жестяные банки, подвешенные в местах скрепления труб. Капает и мимо жестянок, на пол, на стол и на рояль, на котором учимся играть брат и я. Этот музыкальный инструмент появился у нас давно, его взяли напрокат родители, когда мы приехали в Москву, в конторе неподалеку. Но началась война, хозяин-немец сгинул, контору прикрыли, и инструмент у нас прижился.

Мы учимся с братом в музыкальном училище Зограф-Плаксиных, в Мерзляковском переулке, у Никитских ворот. Таково страстное желание матери. Начали, вернувшись из Колонии. Брат уже на старшем курсе, так как играет давно, а я только начал. Но зато еще и на скрипке, так как у меня абсолютный слух. Мне девять лет, и поэтому у меня скрипка половинного размера. Кроме класса скрипки, я еще посещаю класс фортепьяно – это для скрипача обязательно. Поэтому из нашей квартиры постоянно слышны то бренчание, то пиликание. Ханоны, гаммы, арпеджии, этюды, пьески, опять этюды, арпеджии, гаммы и Ханоны – бормочет наш коричневый роялик с утра до вечера. Гаммы, арпеджии, первая позиция, вторая, этюды Дубельта, Вогласа – фистулой скрипит моя скрипочка. Какому уху, кроме материнского, эти звуки покажутся терпимыми? Какое

лицо, кроме материнского, не исказится от звуков, подобных тем, что издает гвоздь, проведенный по стеклу?

Кисть левой руки выгнута, глаза устремлены в потолок, смычок расхлябанно елозит по скрипке – вот как эта мелодия создается. Правда, я иногда беру канифоль и натираю волос смычка, но от этого звуки не становятся приятней. Мне, однако, нравится эта операция с канифолью, ибо тогда я не играю, а держу скрипку под мышкой, имея вид заправского концертанта.

Из тех же соображений я люблю настраивать скрипку, держа ее подбородком, без рук, и подкручивая при этом колками натяжение струн. Потом, взяв смычок, натягиваю также и его волос. Я хочу извлечь всю романтику из этих занятий, но, увы, романтика кончается как раз тогда, когда начинается моя игра. Стоит мне провести смычком по струнам, и даже самый неискушенный слушатель поймет, что перед ним не юное дарование, а начинающий, ленивый ученик.

Каждые десять-пятнадцать минут я бегаю в соседнюю комнату к стенным часам. Играть мне положено два часа – час на рояле и час на скрипке. Я честен и не позволю себе закончить минутой раньше. Но меня, как понимаете, заботит противоположное.

Мой преподаватель по скрипке – Анатолий Романович Мальмберг – имеет ровный характер и начисто лишен чувства юмора. Поэтому он не способен шутя отнестись к тому факту, что именно хорошая погода помешала мне приготовить урок. Правда, он не слишком станет ругать меня за это. Нет, скорее он отнесется к этому бесстрастно и так же бесстрастно поставит в моем дневнике единицу или двойку. И попутно сократит свой урок со мной с часу до двадцати минут. Не успею я, сгорая от стыда, пиликнуть смычком, обнаруживая свою неподготовленность, как он, сделав отстраняющий жест рукой, скажет: «Достаточно. Это ты тоже не подготовил. Следующее».

Когда же все в порядке, он все равно особенно меня не хвалит. Просто ставит в дневнике четверку или, крайне редко, пятерку.

Иногда он берет мою половинную скрипочку и сам сыграет мое задание. Эти минуты я люблю больше всего. Я с восхищением тогда слушаю, как моя писклявая скрипка вдруг начинает петь глубокими звуками. Тогда пьеса, которую предстоит разучивать, представляется мне очаровательной, упражнения виртуозными, а игра на скрипке волнующей. После чего я с уважением кладу свою скрипку в футляр, затягиваю ремень, охватывающий его, перебрасываю ремень через плечо и иду домой. Теперь я понимаю, для чего учусь, и буду твердо это знать, пока дома сам не приставлю скрипку к подбородку. Но стоит мне провести по струнам смычком, как первый же звук отрезвит меня, демонстрируя, какая же дистанция отделяет ученика от учителя. И, поиграв немного, я уже иду в соседнюю комнату посмотреть на часы.

Моей преподавательницей фортепьянной игры была Александра Ивановна Державина, добрейшее существо. Она искренно полюбила меня, а потому, хотя нередко ругала, я никогда на нее не обижался. Полная и светловолосая, с очками, за которыми проницательные глаза, она даже не спрашивала меня, приготовил ли я урок. Ей достаточно было увидеть, как я сажусь за рояль, оценить ту задумчивость, с которой гляжу на ноты, чтобы сразу промолвить: «Что? Опять ничего не сделал? Какой же ты лентяй! Господи, когда же ты, наконец, возьмешься за ум?»

Если же мой урок был приготовлен хорошо, она целовала меня, и я каждый раз был этим глубоко тронут. И, что самое интересное, она тоже бывала при этом взволнована. Поблескивая очками, она говорила: «Ишь ты! Скажи пожалуйста, такой малыш, а как хорошо сыграл. Ну передай маме, что ты был сегодня молодцом. Ей будет приятно». И я на самом деле передавал это маме, и ей действительно становилось приятно.

Дважды в неделю я приходил в это училище. Не знаю, как сейчас, а тогда – откроешь парадную дверь – и сразу же на тебя обрушивается поток самой разнообразной музыки. Откуда-то сверху слышатся выпеваемые мужскими и женскими голосами рулады. Эти звуки перепле-

таются с ручейками фортепьянных упражнений, переливами скрипок, виолончелей и просто гомоном гулких голосов. Кажется, что все стены дома источают эти звуки, и они наполняют лестничный проем.

Я поднимаюсь на четвертый этаж, где у меня урок скрипки, а затем спускаюсь на первый. Там в уютной маленькой комнатушке сажусь рядом с Александрой Ивановной за рояль. Она четко отсчитывает мне такты – «и раз, и два, и три, и четыре» – а я, тихо посапывая от усердия и задрав верхнюю губу, аккуратно выстукиваю пухлыми пальцами свой урок.

О моих пальцах особый разговор. Пока было тепло, они добросовестно бегали по клавишам и по грифу скрипки. Но когда наступили холода, они стали пухнуть, кожа на них лопаться. Причина – недостаточное питание. Отец возился с ними, прижигал ляписом, и в конце концов все более или менее вошло в норму. Но следы остались – рубцы.

Каждый раз зимой, перед тем как сесть за рояль, я долго протирал клавиатуру, чтобы она не была такой холодной. А взяв скрипку, леденил себе подбородок о деку. Холодно было и в училище. Александра Ивановна носила перчатки без пальцев, как у тогдашних кондукторов в трамвае. А Анатолий Романович не снимал шубу и кашне. Но занятия продолжались. И требования моих учителей – тоже.

15. Ми лопнула

Иногда у нас дома устраивались самодеятельные концерты. Брат садился за рояль, я брал скрипку, играл, а он аккомпанировал. Желая блеснуть свободой исполнения, я допускал ошибки, которые брат покрывал ударами по клавишам и педалью. Однако мне не хотелось, чтобы слушатели – папа, мама, иногда зашедшая к нам тетя, сестра мамы – думали, будто я не чувствую своего вранья, а потому при каждой ошибке морщился. Но маму умиляло все. И то, как я играл, и как брат жал на педали, и то, что я морщился. Милая, хорошая мама, как снисходительна она была к моим недостаткам, особенно если они давали пищу ее тщеславию. И как непримири-

ма к тем достоинствам, которые, как мне казалось, подчеркивали мою независимость.

По мере того как я становился опытней, меня все чаще стали выпускать на концерты в училище, то по классу рояля, то по классу скрипки. И должен беспристрастно отметить, я имел некоторый успех, который объясняю тем, что был мал. Слишком молод, чтобы волноваться, и достаточно молод, чтобы умилять зрителей.

Существует несколько случаев, когда сердце зрителя неминуемо и безотказно бывает тронуто. Львиное место среди этих случаев принадлежит детям и одиноким старушкам. Я, не ведая того, эксплуатировал это свойство людских сердец. Но мои преподаватели – очевидно, ведали, выпуская меня на сцену. Впрочем, подозреваю, что Александра Ивановна испытывала при этом чувства, близкие к материнским.

Мне нравилось выступать, и совсем не было утомительным ожидание в комнате для концертантов. Нравилось находиться среди этих волнующихся, готовящихся к выступлениям людей. Скрипачи нервно подтягивали колки и пощипывали струны. Певицы, отойдя в угол, с отсутствующими выражениями на лицах промурлыкивали какую-то мелодию. Приятно было ощущать, что в концерте, этом сложном, праздничном действии, я – участник. И что на несколько минут весь зал, полный людей, будет занят только мною. А потом они мне поаплодируют. Это увлекало.

Мне импонировало, что профессор Дмитрий Николаевич Вейс, всеми почитаемая гроза училища, объявит своим бархатистым голосом также и мой выход: «Скрипка, класс Мальмберга. Исполняет «Чакону» Райснера такой-то». И это – я.

Меня восхищала пугающая неизбежность наступавшей затем паузы, которая, однако, не могла долго длиться. Затем мой выход, легкие аплодисменты – из вежливости – и несколько секунд настройки скрипки. Аккомпаниатор равнодушно ударяет пару раз по клавишам: «Ля... ля... ля...» Колок слегка скрипит, легкий щипок струны, проба смычком и – кивок аккомпаниатору. Он играет, я жду своего такта, прижав на весу скрипку к подбородку (вот он шик-то!), наконец, мой такт, смычок поднят, и я вступаю.

А далее я уже ни о чем не думаю, а спокойно играю свою незамысловатую пьеску. Благополучно обхожу все подводные камни, над которыми бился на занятиях и дома. Публика не подозревает этого, но Мальмберг знает, чего нам это стоило. Он сидит в первом ряду и слушает, внешне всегда спокойно. Наконец заключительный аккорд, и я опускаю скрипку. Зал хлопает, но я гляжу на Мальмберга. Он кивает, значит – порядок, и я, поклонившись, удаляюсь в комнату ожидания. Если мимо меня проходит Вейс, то его улыбка благосклонна. Иногда он даже может легонько похлопать меня по щеке, и я чувствую, что это больше, чем аплодисменты зала.

Теперь, будучи испорчен опытом жизни, я понимаю, что этот его жест делался главным образом ради зрителей. Люди любят публичное проявление ласки к детям, особенно если оно делается персоной значительной. Но тогда я принимал жест старого лиса за чистую монету и охотно подставлял щеку под его равнодушные пальцы.

После выступления я в комнате ожидания уже не свой, а чужой и опять стану своим только дома, когда перескажу все со всеми подробностями, частично вымышленными. Их полностью примет мама, более трезво оценит папа и совсем пропустит мимо ушей брат.

Иногда кто-нибудь из домашних, чаще всего мама, реже брат и совсем редко отец, присутствует на концерте. Если мать, то она волнуется вместо меня. И, почти не дыша, после того как Вейс объявит мой выход, будет слушать мою игру, не сводя с меня глаз. Станет трепетно следить, как я пребываю на сцене. И потом, дома, за меня, за себя и вообще за весь зрительный зал, расскажет о моем выступлении в самых высоких тонах.

Если на концерте будет брат, то его отзыв окажется лаконичным. Он скажет: «Играл ничего себе. Ему даже хлопали». И все.

Если придет отец, то он вообще говорить не будет, но весь вечер дома я стану сидеть у него на колене, а угощение начнется даже по дороге домой, несмотря на то, что на улице есть неприлично. Иногда, подрыгав коленом, он все же скажет: «А наш Малый пиликал как большой». И от этой похвалы я тем более почувствую себя «на коне».

Фортепьянные концерты проходили почему-то менее празднично. В этом случае я выходил на сцену с нотами в руках и, вскарабкавшись на стул перед роялем, застывал. То, что на стул предварительно клали для меня циновку, уже настраивало зрителей в мою пользу, а потому, когда я влезал на него, мне уже хлопали.

Мои ноги не достают до педалей, но я занят другим – выдерживаю паузу, якобы для сосредоточения. И – начинаю играть. Когда же я возвращаюсь в комнату ожидания, там уже ждет Александра Ивановна. Она привлекает меня к своей широкой груди и целует куда-то между носом и ухом. А затем, взяв за руку, уводит в фойе, где, обязательно нахмурившись, скажет что-либо вроде: «А все-таки ты легато взял не так плавно, как я велела. Ну да ладно, беги домой. Скажи маме, что ты молодец».

Изо всех этих концертов мне особенно запомнился один, скрипичный. Мне было тогда лет десять, и аккомпанировал сам Вейс. Мы играли долго и согласно, как вдруг раздался хлопающий звук, и я тотчас ощутил щелчок по щеке. От неожиданности я перестал играть и увидел – сбоку, извивается на моей скрипке лопнувшая струна «ми».

Вейс, услышав, что я замолчал, тоже остановился. Он взглянул на меня и понял в чем дело. Но публика не поняла, ибо ничего не видела и не слышала. А потому, чтобы объяснить, в чем дело, я громко и невозмутимо сказал: «Ми лопнула».

А далее под хохот удалился в комнату ожидания. Чопорный Вейс укоризненно посмотрел мне вслед, потом на публику, пожал плечами, но, оценив доброжелательную реакцию зрителей, улыбнулся и тоже вышел.

Мальмберг, правда, мне ничего не сказал по поводу этого происшествия, но я видел, что он был мною недоволен. Почему? Признаться, я так до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Ну – «ми» лопнула! Но я-то тут при чем? Однако в училище эта история запомнилась, ибо после этого, при встрече со мной, многие улыбались.