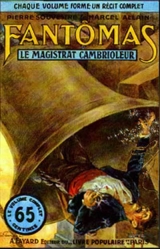

Текст книги "Le magistrat cambrioleur (Служащий-грабитель)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)

13 – FANTÔMAS SORT PAR LA PORTE

M. Von den Goossen, directeur général du bagne de Louvain, avait quelques connaissances des charges incombant à son poste de directeur, et des principes bien arrêtés sur la façon dont il devait se conduire en qualité de fonctionnaire.

Ses principes différaient essentiellement de ses connaissances.

En tant que directeur de prison, M. Van den Goossen était presque un brave homme. Il n’en voulait aucunement aux détenus placés sous ses ordres, et même leur vouait une certaine sympathie, car il songeait non sans une certaine logique que c’était aux détenus qu’on devait les prisons, et aux prisons qu’on devait les places de directeurs.

En revanche, en tant que fonctionnaire, M. Van den Goossen était intraitable.

Il y avait des moments dans l’année, où, invariablement, le directeur indulgent faisait place au redoutable fonctionnaire. Ces moments-là, que les sous-ordres prévoyaient à l’avance, étaient ceux où la commission de surveillance venait visiter la prison, visite qui s’achevait par un rapport élogieux.

M. Van den Goossen qui savait pourtant mieux que quiconque, – car il y avait fort longtemps qu’il appartenait à l’administration, – l’inanité de ces visites, continuait de les redouter.

Les jours où la commission de surveillance parcourait les bâtiments, M. Van den Goossen accablé, anéanti, demeurait dans son cabinet prêt à recevoir une réprimande, résigné d’avance à un blâme qui entraverait sa carrière, blâme qui n’intervenait jamais, qui ne pouvait intervenir.

– Vous ferez passer ces messieurs à tel endroit, expliquait au major, la veille au soir, M. Van den Goossen, vous leur montrerez tel atelier, vous ferez en sorte qu’ils ne puissent causer qu’avec tel détenu.

S’il n’avait pas eu un esprit timoré, M. Van den Goossen eût réellement été convaincu que ses précautions le mettaient à l’abri de toute espèce de surprise.

– Nous voudrions voir aujourd’hui les ateliers, les cuisines, puis l’aile D.

Pour la première fois, le chef de la commission de surveillance, en arrivant au bagne de Louvain, posait en principe qu’il entendait choisir les parties de la prison à visiter.

Cela fit scandale. Tellement que même le président de la commission, un excellent vieillard dont les cheveux blancs encadraient un visage rose et serein, presque un visage d’enfant, éprouva aussitôt le besoin de s’expliquer :

– Je vous demande cela, monsieur le major, ajouta-t-il, pour donner satisfaction à monsieur, à monsieur qui est délégué d’une prison autrichienne et qui tient à recueillir des renseignements relativement à la façon dont nous habillons les prisonniers en Belgique.

C’était sans réplique.

Le major s’inclina non sans jeter un furtif coup d’œil au délégué autrichien qui s’efforçait de recueillir des renseignements et entendait remplir consciencieusement une de ces missions dont, en général, les bénéficiaires se moquent comme de leur première chemise.

– Par ici, messieurs, proposa le major.

On monta d’abord tout en haut d’un bâtiment et le major annonça :

– La réserve des vêtements, messieurs. Ici le linge de corps, plus loin, les couvertures, le linge de lit. Plus loin, ces grands rouleaux, le drap dont on fait les vareuses des prisonniers pour l’hiver. À droite, la toile blanche qui sert pour la tenue d’été.

On se serait cru, certes, non pas dans une prison, mais dans une quelconque administration.

– Descendons, si vous le voulez bien, continuait le surveillant qui cet après-midi-là remplissait les fonctions de guide. Nous allons passer à l’atelier du tailleur.

C’était au-dessous du grenier, une sorte de petite pièce proprette, garnie dans son entier par une vaste table de bois blanc sur laquelle deux hommes étaient accroupis et qui, armés d’énormes ciseaux, découpaient du drap sans relâche.

Le major, cependant, pressait son monde :

– Par ici, messieurs, par ici. Nous arrivons aux réserves.

À la suite de l’atelier de tailleur s’étendait une grande pièce communiquant avec d’autres grandes pièces, et toutes encombrées de casiers dont les planches étaient garnies d’un amoncellement de vareuses, de pantalons, de gilets confectionnés à l’avance et destinés aux six cents prisonniers.

Le gardien suivait les pièces, répétant :

– Il y en a pour toutes les tailles, mais il n’y en a pas pour tous les goûts. Le modèle est rigoureusement uniforme.

C’était sa plaisanterie favorite.

– Si vous voulez venir, messieurs, nous pouvons aller visiter la buanderie.

Les membres de la commission se précipitèrent derrière lui.

Le délégué autrichien, le gros petit homme aux vêtements rayés en large, sortit le dernier, bedonnant, essoufflé, poussant son petit cri guttural :

– Auch, auch.

Il était satisfait, peut-être en admiration devant l’ordre régnant dans la prison, peut-être encore, totalement indifférent.

Ce gros petit homme, d’ailleurs, était toujours en retard. Par bonheur, la visite tirait à sa fin.

– Voulez-vous voir les prisonniers ?

La commission de surveillance allait tranquillement répondre, estimant qu’elle en avait assez fait, qu’elle ne tenait guère à visiter les détenus, qu’elle les verrait la prochaine fois, lorsque avant tout le monde, le délégué autrichien retrouva un peu de français pour répondre :

– Che foudrais beaucoup visiter l’aile D de la prison.

Comment s’y refuser ?

– Conduisez-nous à l’aile D, monsieur le major.

Le cortège s’ébranla de nouveau. De nouveau, la commission traversait des courettes, de longs couloirs, avec un ennui visible.

Ce n’était d’ailleurs pas chose nouvelle, ni pour les membres de la commission, ni pour le major, que la visite des prisonniers.

Elle s’opérait toujours de la même manière.

S’il y avait six membres présents à la commission de surveillance, les six membres désignaient au hasard six cellules au gardien. Ces six cellules étaient ouvertes. Les six détenus qui s’y trouvaient conversaient quelques minutes avec leurs visiteurs. Puis on s’en allait voir le directeur et lui porter l’assurance que la commission se déclarait très satisfaite de ce qu’elle avait été admise à visiter.

Il en fut cette fois comme d’habitude.

***

– Che fous remercie, vous êtes pien aimables, c’édre drés indéressant bour moi.

Le délégué autrichien se confondait en salutations devant le major qui lui ouvrait la cellule qu’il avait choisie.

Le major, qui était furieux d’avoir été toute la journée de corvée, pressait le petit homme, sans avoir l’air, de tenir compte de ses actions de grâce :

– Entrez, entrez, quand vous frapperez, je viendrai vous ouvrir.

La porte s’était refermée sur le délégué.

Et alors, avec une rapidité inconcevable, le délégué autrichien changea d’attitude.

– Vite, murmurait-il, sans trace d’accent allemand. Dépêchez-vous, cachez cela dans votre lit. Il faut que dans un quart d’heure, pas même, dans cinq minutes, vous ayez changé de vêtements. Vous vous coucherez quand on ouvrira à nouveau votre cellule, pour qu’on ne vous voie pas habillé.

En même temps, et sans tenir compte de la surprise extrême qui se peignait sur le visage du D. 33, le délégué autrichien, tirait de dessous son gigantesque paletot, un costume de gardien, évidemment subtilisé au cours de la visite au vestiaire.

– C’est bien compris ? Habillez-vous, couchez-vous, et ne tentez rien avant mon départ. Dans la poche de la vareuse, se trouvent une barbe et une moustache, vous savez vous en servir ?

Le D. 33, livide d’émotion, s’était redressé :

– Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ?

L’étonnant délégué autrichien souffla très bas :

– Ne vous occupez pas de cela, je viens de la part de Bébé. Faites vite. C’est moi qui vous ai télégraphié hier.

Déjà il avait reboutonné son grand paletot. Déjà il frappait à la porte de la cellule. Le gardien ouvrit. La commission était réunie, attendant son hôte.

– Cèdre drès indéressant, bassionnant, insdructif, je suis drès satisfait.

Il n’avait dû apprendre, l’excellent homme, que les mots de louange.

Or, comme il parlait, la commission s’ébranlait précédée du major qui, heureux d’en avoir terminé, conduisait tout son monde vers le bureau du directeur.

On descendit l’escalier de l’aile D. On commença à suivre le chemin de ronde. Soudain, le délégué autrichien se frappa le front :

– Auch, s’écriait le petit homme, que c’êdre condrariant, j’ai berdu mes lunettes, je les ai bosées dans la cellule du contané.

Une émotion se manifesta naturellement dans le cortège.

– On va aller vous les chercher, proposait le président.

Mais cela ne faisait pas l’affaire du délégué autrichien.

– Non, non, protesta-t-il, qu’on m’y fasse contuire bar un autre cardien. Je les drouverai tout te suite, et buis je vais vous dire adieu, gar je ne feux bas déranger M. le Herr Tirector.

Les membres de la commission, à cette déclaration, se consultèrent du regard.

– Qu’il en soit fait comme vous le désirez, finit par approuver le président de la commission. On va prévenir un gardien.

Peu de temps après, le D. 33, couché dans son lit, voyait s’ouvrir la porte de sa cellule. C’était le délégué autrichien qui revenait le retrouver.

– Che fiens gerger mes lunettes.

Le petit homme, sous la conduite d’un gardien et n’ayant même pas l’air de voir le condamné, s’agenouilla à même le sol, fouilla sous la paillasse.

Le gardien protesta :

– Mais ne vous donnez donc pas la peine, monsieur, laissez-moi chercher.

– Z’est g’on ne voit pas clair.

Le gardien proposa :

– Eh bien, attendez-moi, monsieur, je m’en vais aller allumer, je pourrai vous éclairer.

Le gardien sortit de la cellule, repoussa la porte et courut jusqu’au commutateur situé au bout du couloir.

Or, pendant qu’il était absent, le délégué autrichien, en une seconde et moins peut-être, se débarrassa de son paletot, apparut habillé seulement d’un pantalon très large, d’une chemise, d’une chemise semblable à celle du détenu :

– Vite, vite, toi, Fantômas, enveloppe mes vêtements dans cette grande toilette noire. Tu diras ce que tu voudras, quand le gardien va revenir tu inventeras que le délégué autrichien est déjà parti. Va cacher ces habits quelque part dans la prison, tiens, à la buanderie. Dans trois jours seulement je ferai reconnaître qui je suis et que tu t’es évadé.

Fantômas, déjà, avait bondi hors de son lit. Il était revêtu de l’uniforme de gardien que le faux délégué autrichien lui avait passé quelques minutes auparavant.

Il lui fallait une seconde pour empaqueter dans la toile noire le pardessus et le pantalon de son sauveur. Il demanda encore haletant :

– Mais qui es-tu ? Comment t’appelles-tu ?

Puis il se tut. Le pas du gardien qui était parti tourner la lumière électrique résonnait tout proche.

Fantômas, bien qu’il tremblât, fit preuve d’une superbe audace. À peine le gardien poussait-il la porte qu’il lui jeta :

– Eh bien, mon vieux, t’as encore de la chance que je sois passé là avant la ronde de nuit qui s’amène. C’est toi qu’avais laissé la porte ouverte ? qu’est-ce qui t’a pris ?

Le gardien était à la porte, immobile, muet de stupeur. Puis il demanda :

– Mais qu’est-ce qu’est devenu le délégué autrichien ? faisait-il enfin et d’où que tu viens, toi ?

Il regardait Fantômas, presque soupçonneux. Le bandit, toutefois, paraissait si sûr de lui, si tranquille, que l’homme n’insista pas.

– Où est le délégué ? reprit-il.

– Le délégué, mon vieux, un petit homme vêtu d’un grand pardessus et qui tenait à la main des lunettes d’or ? Il a fichu le camp juste quand j’arrivais, c’est ça qui m’a fait remarquer que la cellule était ouverte.

– Eh bien, nom d’un chien, c’est malheureux tout de même. Voilà un bonhomme que j’emmène pour chercher une paire de lunettes, je le quitte une seconde pour aller ouvrir l’électricité et il en profite pour s’éloigner en laissant la porte ouverte. Il n’est pas malin celui-là.

– T’as de la chance que je sois passé.

– Ça, c’est vrai. Tu es nouveau ici ? Je ne te connais pas.

– J’étais à la boulangerie. Maintenant, je passe gardien en pied et je viens faire du service de nuit à l’aile D.

– Ah bon, c’est parfait. Merci, vieux.

Le premier gardien fit sortir Fantômas de la cellule, ferma la porte, ronchonnant toujours :

– C’est de la veine que le D. 33 n’ait pas rouspété et même qu’il ne soit pas bavard. Si seulement il racontait que sa porte est restée ouverte, j’crois que je pourrais faire mon deuil de ma retraite.

Le gardien s’interrompit. Au bout du couloir, la ronde de nuit approchait. Le major héla les deux gardiens :

– Qu’est-ce que vous faites là, vous ?

– Rien, major. On refermait une porte.

– C’est bon. Et vous, qu’est-ce que vous portez là ?

La phrase s’adressait à Fantômas :

– Major, c’paquet-là, c’est des vêtements qu’on m’a donné à l’infirmerie pour que je les brûle. Seulement, je suis nouveau, je ne sais pas où est le calorifère.

– Dans la cour, l’escalier B, vous verrez, la seconde cave. Allez brûler ça. Le médecin défend qu’aucun vêtement sortant de l’infirmerie soit introduit dans la prison. Si l’on vous rencontrait, vous auriez sur les doigts.

Tout en parlant, le major continuait sa ronde.

Il arriva à la hauteur de la cellule d’où venait de sortir Fantômas. Il ouvrit l’ « espion ».

Le bandit, à nouveau, se sentit frémir.

Fantômas qui n’avait pas eu le temps de le contempler au moment de son évasion, alors qu’hâtivement il empaquetait les vêtements de son sauveteur, qu’il mettait la barbe et la moustache postiches dont il n’avait osé se munir qu’à la dernière minute, se penchait par-dessus l’épaule du surveillant, regardait lui aussi avec curiosité à travers l’ « espion ».

Fantômas ne dit rien, ne fit aucune remarque…

Même il murmura :

– Eh bien, Major, je vais au calorifère.

Seulement à cet instant, Fantômas était blême, Fantômas sentait ses jambes vaciller sous lui, il était terrifié, anéanti. Dans le délégué autrichien qui avait pris sa place, dans celui qui se donnait comme un envoyé de Bébé, dans celui qu’il avait pris pour un complice, il venait de reconnaître qui ? Son plus mortel ennemi, le Roi des policiers : Juve.

C’était Juve qui, volontairement, venait de lui rendre la liberté. C’était Juve qui avait pris la place de Fantômas. Et Fantômas se demandait pourquoi, avec une anxiété fébrile.

Il était sept heures dix lorsque Fantômas, portant toujours son paquet sous le bras, se rendit au calorifère après avoir reconnu Juve à travers l’ « espion ».

Deux heures plus tard le bandit se trouvait encore dissimulé dans les sous-sols de la prison. Enfoncé dans un coin d’ombre, il réfléchissait.

– Juve, songeait Fantômas, que veut-il ? Que médite-t-il ?

Il lui apparut très vite que Juve ne devait pas s’être aperçu que lui, Fantômas, l’avait reconnu.

Et cette pensée rassurait le Maître de l’Épouvante.

– Parbleu, songeait Fantômas, Juve s’est dit : « Je vais faire évader Fantômas, puis, dans quelques heures, je crierai cette évasion, je la proclamerai, j’en donnerai pour preuves mes habits que je ferai retrouver cachés dans la buanderie. Il faudra bien que l’on me relâche, il faudra bien que l’on me rende à la liberté et j’en profiterai pour recommencer ma poursuite acharnée contre l’ennemi ».

Or, pensant cela, Fantômas, riait :

Ah, Juve avait pensé se moquer de lui, le faire sortir de la prison, où lui-même entrait, pour mieux pouvoir l’atteindre.

Eh bien, soit. Fantômas acceptait le défi, c’était volontairement que Juve s’était fait incarcérer, escomptant que sa mise en liberté ne souffrirait aucune difficulté. Il lui prouverait le contraire :

– Je vais jeter les habits de Juve dans le calorifère, je vais les anéantir. De la sorte, Juve ne pourra plus proclamer sa personnalité. On ne le croira pas. Il a voulu être Fantômas, il le sera. Il le restera. Il restera prisonnier ici, toute sa vie, à ma place.

D’un pas délibéré, Fantômas quitta le coin noir où il se dissimulait. Il suivit une enfilade de caves, il s’orienta. Quelques minutes plus tard, il ouvrait la porte du calorifère, il y jetait le paquet de vêtements qu’il avait conservé jusqu’alors.

Puis après avoir un peu tisonné le foyer du calorifère, il s’éloigna. Il n’était pas embarrassé maintenant pour sortir de la prison.

Remontant dans les cours, il se mêla à la foule des gardiens du service de jour qui se groupaient au centre de la prison, sous les ordres d’un surveillant-chef, qui, à l’arrivée de la brigade de nuit, libérait son monde.

Cinq minutes après son départ de la cave du calorifère, Fantômas était dans la rue, libre, exultant.

14 – LA TRAQUE

Le train sifflait. Traversant à toute vitesse la campagne habituelle des pays belges, simple mais proprette, l’express, de toute sa puissance, se précipitait en avant.

C’était, aussi bien, un express de luxe, l’express qui assure le service de Bruxelles à Ostende, l’express qui unit la capitale de la Belgique aux bateaux qui partent de la côte belge à destination de l’Angleterre.

Il y avait peu de monde dans le train, le commencement de l’hiver n’étant guère la saison où l’on voyage de préférence, mais, cependant, en seconde classe, une certaine quantité de voyageurs s’était installée, dans les wagons à couloir, et tant et si bien que depuis le départ de la gare de Bruxelles, longeant tout le train, visitant tous les compartiments, deux inconnus ne pouvaient en découvrir un pour causer tranquillement.

Ces deux hommes, vêtus fort simplement, mais cependant avec un certain confort, coiffés de chapeaux melons, sanglés de longs pardessus noirs, chaussés de lourdes bottines, poussèrent un soupir de soulagement en découvrant enfin un compartiment vide.

– Ma foi, chef murmurait l’un d’eux, je désespérais de trouver une retraite où pouvoir prendre tranquillement vos instructions.

Celui des deux voyageurs que son compagnon venait d’appeler « chef », haussa les épaules, disposa sur les banquettes deux petits sacs de cuir jaune qui constituaient tout son bagage.

– Bah, il ne faut jamais désespérer de rien, mon vieux Léon. Au fait, pendant que j’y songe, ne m’appelez donc pas chef, nommez-moi Michel, tout bonnement. Les formalités ici ne sont pas du tout de mise.

Michel ?

Léon ?

Les deux inconnus qui se trouvaient dans le train de Bruxelles, qui venaient avec tant de soin de chercher un endroit où causer seuls n’étaient autres en effet que les deux agents de la Sûreté française, Léon et Michel, le simple inspecteur Léon, le brigadier Michel.

Léon et Michel avaient été, quelques jours auparavant, convoqués par Juve. Ils s’étaient naturellement rendus à son appel, avaient sur ses conseils, sollicité et obtenu un congé de l’administration de la Sûreté générale et en vertu des ordres de Juve se trouvaient dans le rapide d’Ostende.

Que s’était-il donc passé ?

En réalité, Juve, subtil comme il l’était, avait merveilleusement combiné le plan infernal qu’il ourdissait contre Fantômas.

Fantômas n’avait pas franchi le seuil de la prison de Louvain, que discrètement, Léon et Michel avaient emboîté le pas au formidable bandit, bien résolus à se saisir de lui dès que Fantômas aurait mis le pied sur le sol français.

Il n’était pas apparu, malheureusement, que Fantômas commît rapidement l’imprudence de retourner en France. Léon et Michel avaient vu, à Louvain, le bandit se diriger très tranquillement vers la gare du chemin de fer, il avait pris un billet pour Bruxelles, où, naturellement, Léon et Michel s’étaient rendus derrière lui, trouvant moyen de ne pas le perdre des yeux.

À peine descendu à la gare de Bruxelles, Fantômas se rendait dans les magasins voisins, il faisait quelques emplettes, celle notamment d’un solide revolver, puis il revenait à la gare pour sauter dans le train d’Ostende.

– Parbleu, avait juré Michel, pas de doute, il part pour Ostende. C’est évidemment dans l’intention de s’embarquer là-bas pour l’Angleterre. Ah, nous n’avons pas de chance. En Angleterre, Fantômas est tout aussi hors d’atteinte pour nous qu’en Belgique.

***

À présent, en queue du train d’Ostende, ils faisaient le tour de la situation.

– Bougre de nom d’un chien, demandait Léon, s’il file en Angleterre, chef, qu’allons-nous faire ?

Michel hésitait. Léon poursuivit :

– Vous ne croyez pas qu’ici un coup de force pourrait être tenté ?

– Ce serait dangereux, ce serait inutile.

– Alors, chef, qu’est-ce que vous proposez ?

– Ceci tout simplement : nous allons être à Ostende dans une heure à peu près. Là, de deux choses l’une : ou Fantômas ne va pas s’embarquer pour l’Angleterre, et dans ce cas nous le pistons l’un et l’autre, ou au contraire, il saute sur le bateau, et dans ce cas nous nous séparons.

– Nous nous séparons, chef ? Ah sapristi, je n’aime pas ça.

– Il le faut, Léon, c’est la prudence qui le commande.

Et après avoir un peu réfléchi, fermant les yeux à la façon de Juve, car Michel ne dédaignait pas, de temps à autre, d’imiter le Roi des policiers qu’il avait pris depuis longtemps pour modèle, Michel reprit.

– Nous nous séparons, Léon, comme je vous le dis. Vous, vous restez à Ostende, au Bureau des Télégraphes, vous n’en bougez pas. Moi, je m’embarque avec Fantômas et je pars avec lui, je le piste, je l’accompagne.

– Mais vous ne savez pas où il va, chef.

– D’accord, Léon, d’accord. Mais cela n’a pas d’importance. Je l’accompagne, vous dis-je, où qu’il aille. Parbleu, j’imagine bien que si Fantômas passe en Angleterre en ce moment, c’est uniquement pour compliquer les choses, de rompre, s’il le peut, la filature que nous faisons et dont il s’est peut-être aperçu.

– Vous croyez, chef ?

– Je le crains.

Michel réfléchit encore avant de conclure :

– Donc, Léon, voici comment les choses se passeront : tandis que vous, vous attendez mes instructions à Ostende, je piste mon Fantômas, je m’efforce de lui donner l’impression qu’il n’a plus personne sur ses traces et, naturellement, à ce moment, Fantômas s’embarque à destination de la France. Léon, je vous téléphone ou je vous télégraphie ce départ en vous indiquant l’endroit où le débarquement de Fantômas doit avoir lieu. Un jour ou l’autre il faudra bien que vous soyez sur le quai où Fantômas va débarquer, alors que je serai, moi, derrière Fantômas, sur la passerelle qui servira à ce débarquement. Si à ce moment-là ni l’un ni l’autre nous n’arrivons à empoigner le bandit, c’est que nous sommes ensorcelés.

***

Huit jours plus tard, à Nantes, l’inspecteur Léon, nerveux, rageur, se promenait sur le quai, attendant le bateau de Weymouth.

Léon se faisait un mauvais sang de tous les diables.

Il tirait de sa poche, de minute en minute, la petite formule télégraphique, reçue la veille même à Ostende, et qui ne portait que ces mots :

« À bord du George-VII, à destination de Nantes, nous arriverons, le colis et moi, mercredi à midi. Soyez sur le quai. Tout va bien. »

Et cette dépêche était signée : « Michel. »

De plus en plus énervé, ne pouvant tenir en place, l’inspecteur Léon arpentait les quais de Nantes, demandant aux douaniers, aux matelots qui flânaient sur le port, inlassablement, avec une angoisse qu’il ne cherchait même pas à dissimuler :

– C’est bien ici qu’accostera le bateau de Weymouth ? Le George-VII ?

Il n’était pourtant que onze heures et demie.

***

– Maintenant il va falloir jouer serré. Cet imbécile qui m’accompagne a certainement mobilisé toute la force armée du pays pour arriver à s’emparer de moi. Ah non. Fantômas arrêté par Juve, soit, c’est dans l’ordre des choses possibles, mais Fantômas arrêté par Michel, non.

Lentement, avec des cris de sirène qui déchiraient les oreilles, avec les halètements de machine à vapeur, battant à toute puissance, puis, soudain, stoppant pour repartir quelques minutes plus tard avec une majesté incomparable, une lenteur imposante, le George-VII pénétrait dans le port de Nantes.

Or, appuyé au bastingage, sur le pont réservé des premières classes, la tête dans les mains, fumant un gros cigare, Fantômas songeait.

Depuis une semaine, le bandit, l’Insaisissable, le Maître de l’Effroi, le Roi de l’Épouvante, n’avait pas eu un instant de repos.

À l’encontre de ce qu’avait cru Léon, Fantômas s’était parfaitement aperçu dès sa sortie de prison que deux inspecteurs de la Sûreté lui avaient emboîté le pas.

– Jouons serré, s’était dit Fantômas, qui, sans en avoir l’air, surveillait du coin de l’œil l’agent Michel, lequel de son côté, sans prendre la peine de le dissimuler, fixait le bandit avec des yeux flamboyant de haine. Jouons serré, se répétait Fantômas, serrant dans sa poche un revolver chargé, prêt à se forcer un chemin.

Les dispositions des lieux malheureusement ne devaient pas aider Fantômas à prendre la fuite.

Le George-VII en effet, accostait à Nantes dans un petit port nouvellement construit pour l’accostage du bateau d’Angleterre, et le navire pénétrait entre deux quais si rapprochés l’un de l’autre qu’il les frôlait presque de ses bastingages.

Sur l’un des quais, les matelots jetaient les passerelles destinées au débarquement des voyageurs, sur l’autre quai, une grue haletait, sifflait, faisait un grand bruit de vapeur, prête à laisser filer sa benne dans les cales du George-VII, et à en remonter les bagages et les marchandises que le steamer apportait.

Or, tandis qu’à bout de bras, les matelots jetaient les passerelles, Fantômas ne put s’empêcher de blêmir affreusement.

Sur le pont du navire où il était encore, le bandit venait d’apercevoir Michel se rapprochant de lui.

Sur le quai où, fatalement, il devait débarquer, à l’extrémité même de la passerelle qu’il allait bien falloir qu’il prît, se tenait, il le reconnut parfaitement, l’agent Léon.

Du bateau, Michel criait à Léon, sans prendre le moins du monde la peine de cacher ses intentions, ses projets, un simple mot, un mot lourd de menaces :

– Attention.

Sur le quai, Léon haussa les épaules :

– Tout est paré, chef.

Et déjà, les voyageurs qui entouraient Fantômas et débarquaient en même temps que lui, échangeaient des regards étonnés, se demandant à quel « chef » s’adressaient les affirmations de l’homme posté au bout de la passerelle, et pourquoi il convenait de faire attention.

Or, à la seconde même, à cette seconde où sa capture ne pouvait faire aucun doute, à cette seconde où il était pris, irrémédiablement pris entre Léon et Michel, Fantômas tentait une manœuvre désespérée.

Haletante, la grue venait de laisser filer à l’intérieur des cales du George-VII, la longue chaîne d’acier au bout de laquelle, dans le nœud coulant de deux gros cordages, les matelots arrimaient les malles.

Un coup de sifflet strident déchira l’atmosphère, la grue dans un grand bruit de ferraille hissa les ballots.

C’est à ce moment précis, qu’avec une audace inconcevable, une souplesse qui tenait du prodige et une agilité de clown, Fantômas s’élança.

La passerelle de planches qui joignait le pont du George-VII aux quais fléchissait sous le poids des voyageurs. Fantômas s’en servit comme d’un tremplin.

Le bandit s’accroupit une seconde, prit son élan, puis, d’un bond incroyable, alla s’accrocher, s’agripper aux malles que la grue, à toute vapeur, portait jusqu’au quai.

Un « ah » de stupeur s’échappa de toutes les poitrines des personnes présentes.

Léon et Michel sacraient l’un à côté de l’autre.

Mais il était déjà trop tard pour intervenir. La grue, pivotant sur elle-même, dominait le second quai de l’autre côté du George-VII. Fantômas n’attendit pas que les bagages fussent descendus, il lâcha prise, il se laissait tomber sur le môle, se reçut sur la pointe des pieds, puis reprenant son équilibre, riant, narguant de son éclat de rire Michel et Léon consternés, il s’enfuit, disparut, en courant le long du port dans la direction de la ville, cependant que les deux policiers, séparés de lui par un bassin, ayant un long détour à faire pour arriver à le rejoindre, s’épuisaient en une poursuite nécessairement vaine.

***

L’express de Paris entrait en gare de Saumur.

– Dix minutes d’arrêt. Buffet. Oreillers. Couvertures. Demandez les journaux illustrés, les journaux de Paris.

Au long du convoi qui s’immobilisait avec peine, dans le grand bruit des freins grinçants, des wagons s’entrechoquant, les employés de la gare, s’empressèrent.

– Dix minutes d’arrêt. Fichtre, c’est désagréable. Ils auraient tout le temps. Hum, parbleu, voilà ce que je craignais. Je ne suis pas encore tiré d’affaire.

Lorsque Fantômas, s’agrippant aux malles hissées par la grue, avait trouvé moyen d’échapper à la poursuite de Léon et de Michel, il s’était immédiatement rendu à la gare de Nantes et là, apprenant qu’un train était en partance, il s’était fait délivrer deux billets, l’un à destination de Saumur, qu’il prit ostensiblement au guichet, l’autre, un billet pour Paris, qu’il envoya chercher par un commissionnaire.

– Parbleu, se disait alors Fantômas, Léon et Michel, sans aucun doute, vont se précipiter à la gare. Ils apprendront qu’un commissionnaire est venu chercher un billet pour Paris et ils ne douteront pas que le voyageur qui n’a pas voulu se présenter au guichet, doit être moi, alors qu’en réalité, muni d’un second billet pour Saumur, je pourrai descendre à cette ville, et me moquer des recherches qu’ils peuvent ordonner par télégraphe à Paris.

Malheureusement, Fantômas n’avait pas pensé à tout.

Dans la précipitation qu’il avait mise à sauter dans le train en partance, il n’avait guère eu le temps d’étudier l’horaire du convoi, et maintenant, il était fort surpris d’apprendre qu’à Saumur, à Saumur où il avait compté descendre pour changer de train et rompre encore une fois la filature, il y avait dix minutes d’arrêt.

– Si Léon et Michel ne sont pas des maladroits, songeait Fantômas, ils ont dû télégraphier de toute urgence à la brigade de la Sûreté générale qui se trouve justement à Saumur, d’avoir à venir épier le train dans lequel je suis monté. Dix minutes d’arrêt, c’est plus qu’il n’en faut aux policiers pour surveiller les voyageurs qui vont débarquer du convoi, pour visiter aussi le convoi et m’arrêter dans mon compartiment, si je commets l’imprudence d’y rester.

Partagé entre deux craintes : celle d’être arrêté dans le train même, celle d’être appréhendé à sa descente de wagon s’il tentait de quitter la gare, Fantômas hésitait.

Il n’hésita pas longtemps, car, sur le quai, son œil averti nota la présence d’une dizaine d’hommes alignés qui étaient certainement des agents de la Sûreté et qui, le train à peine arrêté, s’empressèrent de monter à bord, de fouiller minutieusement les différents compartiments.